党委会内嵌模式下的国有企业法人治理结构研究

丁轩云

[摘 要] 在国企改革大背景下,坚持党的领导和建立现代企业治理成为了每个国有企业发展的基本要求,以充分发挥公有制的特殊性与市场化的一般性。本文基于委托代理理论,通过分析当前国有企业的运行机制和政策法规,提出了“四主体”企业法人治理结构、“双向进入、交叉任职”和“前置决策”程序制度安排,以期为国有企业改革提供参考。

[关键词] 国有企业;法人治理;现代企业制度;交叉任职;前置决策

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2020. 17. 057

[中图分类号] F270 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194(2020)17- 0126- 02

1 引 言

2015年8月中共中央、国务院发布的国企改革纲领性文件《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》中提出国有企业党组织在企业法人治理中的法定地位要更加巩固,政治核心作用要充分发挥。2015年9月中共中央办公厅印发了国企改革党建配套文件《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,强调要“把加强党的领导和完善公司治理统一起来,明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位”。2017年10月24日通过的《中国共产党章程》中规定,“国有企业党委 (党组) 发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项”,这在一定程度上与《公司法》的有关表述形成了呼应。这些文件原则规定了要把党组织内嵌到国有企业法人治理结构之中,为现代国有企业法人治理结构建设奠定了制度基础。

2 委托代理理论

现代企业中企业所有者和经营者分离,形成了“委托—代理”关系,企业所有者作为委托人,将资源使用权委托给企业经营者,后者作为代理人接受委托,经营管理企业,为企业所有者创造收益。但委托人和代理人之间的利益是相互冲突的,企业所有者作为委托人追求企业利润最大化,而企业收益与经营者作为代理人所付出直接相关,企业经营者作为代理人的收益(报酬)又是委托人所付出的成本的重要组成部分。委托人由于专业知识、自身精力、管理协调能力和信息不对称等所限,无法对代理人的努力做出完全的识别,也难以判断企业利润的增加是否是由于代理人的努力所致。由此道德风险与逆向选择问题可能使得代理人会做出不利于委托人的行为选择,使委托人利益受损。当利益冲突和信息不对称同时存在时,委托人无法观察代理人的努力,存在一个重要的效率损失,也即产生通常意义上的“代理问题”。因此,建立和完善企业法人治理结构是解决国有企业代理问题的有效手段。

3 “四主体”治理结构

如何处理好董事会与党委会的关系始终是我国国有企业董事会建设过程中不可避免的一大课题。国有企业无论是基本制度、产权性质与生产关系基础都与西方企业有着本质不同。西方企业的企业治理结构仅能为我国国有企业改革提供参考,而无法被完全照搬照抄。董事会作为企业的决策层,对企业重大问题的决策负责,而根据《党章》规定,企业党委需要依照规定讨论和决定企业重大事项,因此协调好董事会与党委会的关系显得愈加重要。

西方企业的董事会、监事会、经理层的“三主体”企业法人治理模式形成了决策权、执行权、监督权分权制衡、相互监督的治理关系。但是党委会嵌入企业法人治理结构并履行治理职责后,原有的治理关系随之被重构。因此科学地将党委会内嵌至国有企业法人治理结构中,将充分回应在加快国有企业的现代企业制度建设进程中政府过度干预和企业家精神缺失导致的董事会效能低下的难题,有效抑制国有企业贪腐低效和内部人控制的顽疾。

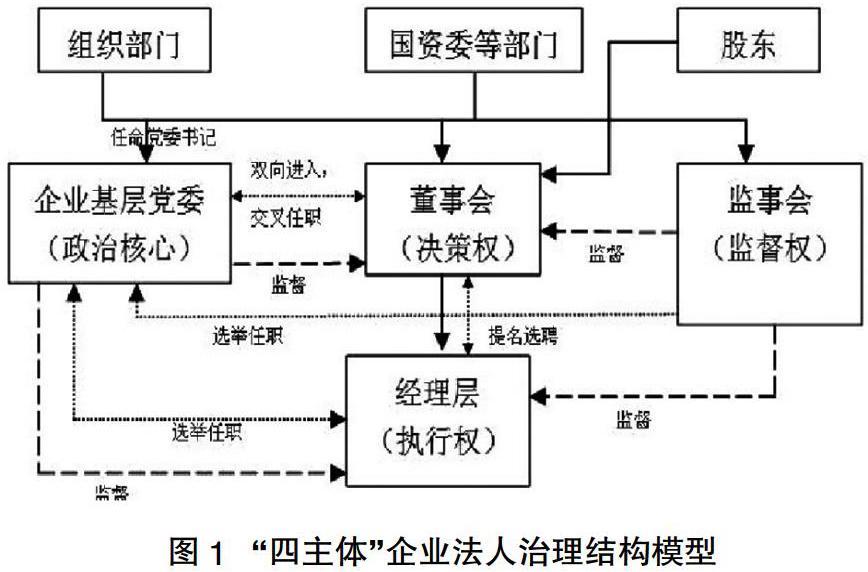

将党委会内嵌融入国有企业法人治理结构,建立以党委会为政治领导核心,以董事会为经营决策核心的管理体系,形成由党委会、董事会、监事会、经理层四个治理主体构成的“四主体”企业法人治理体系,实现党委会与董事会治理、监事会治理和经理层治理的有机结合,大大提高企业法人治理水平与董事会效率。党委会通过与董事会、监事会、经理层的“双向进入、交叉任职”和“前置决策”程序等程序制度安排,对董事会、监事会和经理层的治理行为产生作用,通过直接和间接方式影响企业治理结构的最终效能,如图1所示。

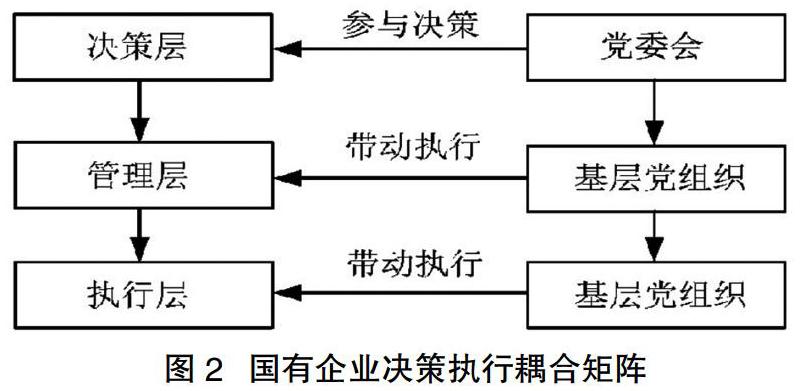

党委会以“双向进入、交叉任职”等方式进入国有企业的决策系统,进而影响或参与董事会、经理层决策,促进了参与董事会、经理层决策的一致性。设立在国有企业内各个层级的党的基层组织,既是贯彻落实党政方针的战斗堡垒,也是执行董事会、经理层各项决策的骨干力量,事实上形成了企业决策系统与执行系统的深度融合,构成了国有企业独特的决策执行耦合矩阵。如图2所示。

党委会作为直接嵌入的治理主体之一,其行为将直接作用于企业法人治理,影响企业法人治理效能,研究讨论企业重大问题。但研究表明,党委会在不同的“双向进入”程度下发挥的治理效应也不尽相同,较高或较低的“双向进入”程度均不利于企业法人治理水平的提高,党委会与董事会成员之间的重合越大,越能有效地提高董事会决策制定和执行效率。

符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。党委会与董事会成员的重合与交叉任职,有助于提高决策制定与执行效率,避免程序上的烦琐和时间上的浪费,降低执行成本,避免执行中的推诿现象,精简高效地保证党制定的路线、方针、政策与企业的经营决策相结合。

由企业董事长、监事会主席或总经理担任党委副书记,或者党委书记担任企业副董事长,将更好地发挥党委会在企业法人治理结构中的作用。由监事会主席担任党委书记,将使得党委书记以监事身份列席董事会,增加监事会监督力量的同时,又将党委会代表的行政监督与监事代表的经济监督职能相结合,进一步保证董事会、监事会、经理层的决策、监督、执行的有效性。

“前置決策”改变了传统的企业法人治理结构的决策规则和程序,构建起国有企业党委会、董事会和经理层等治理主体之间的新型决策关系。重大经营管理事项经党委会研究讨论后,再由董事会和经理层做出决定,既保证了党的领导融入企业各治理环节,也可以更好地发挥党的民主集中制原则具有的决策民主、决策共识、决策效率的优势。这一方面突出了党委会的领导作用,另一方面界定了董事会、经理层的权责边界,同时也明确了党委会与其他治理主体的关系。

4 结 语

国有企业法人治理结构完善的终极目标是确保企业利益相关者的权益得有效的维护和切实的保障。在推进国有企业改革,建设现代企业制度过程中,要进一步明确党委会在国有企业法人治理结构中的法定地位,将党委会深度嵌入到法人治理结构之中,通过“双向进入、交叉任职”和“前置决策”程序等制度安排,充分发挥党委会的领导作用,整合国有企业的政治功能和经济功能,有效解决董事会和经理层之间的委托代理问题,从而产生整合和放大效应。

主要参考文献

[1]马连福, 王元芳, 沈小秀. 中国国有企业党组织治理效应研究——基于“内部人控制”的视角[J].中国工业经济,2012(8):84-97.

[2]王霄玥.国有企业党建与公司治理融合的路径探索[J].经贸实践, 2018(11):292-293.

[3]吕爱华.基于“前置程序”国企党组织内嵌法人治理结构的理论与实践[J].鞍山师范学院学报, 2019(5).

[4]刘福广.国有控股建筑企业嵌入式治理结构实践研究[J].铁道工程学报, 2019(7):105-109.

[5]刘福广,徐静,崔婧.国有企业党组织讨论前置决策机制的效应研究——基于博弈论视角[J].北京交通大学学报:社会科学版,2019,18(3):104-110.