一切过往,皆为序章:管理者过往经历对企业决策影响的评述与展望

曾春影, 徐 菊, 茅 宁

(1.广东省农科院 农业经济与农村发展研究所,广东 广州 510640;2.上海海洋大学 经济管理学院,上海 201306;3.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、引 言

企业管理者对其所在企业的决策行为的影响一直是管理学领域研究的热点问题。企业管理者的价值观和人格特质等个人因素会影响其眼界、对决策环境的感知和解读,进而影响其战略选择和决策(Hambrick和Mason,1984),使企业的决策行为具有明显的管理者风格,即“管理者效应”(Bertrand和Schoar,2003)。管理者的过往经历会形成这些隐性的心理特征,企业决策是管理者在过往经历中形成的心理特征的外在表现(Hambrick,2007),而该经历的发生时期、具体特征对个体产生不同的影响,并会发生动态性的变化(Marquis,2013)。充分理解管理者的过往经历,对于我们理解企业管理者的过往经历对企业决策行为的影响有着重要的理论和实践意义。

作为高管领域的热点话题,管理者的过往经历研究获得学者们的广泛关注,但目前的研究相对比较分散,缺乏对其系统而全面的梳理和综述分析。基于此,本文以管理者过往经历为主题,特别关注其对管理者内在心理和企业决策产生影响的文献,对这些文献进行梳理、分析和总结。为了最大限度地保证文献的相关性和完整性,本研究除了进行基础理论文献搜索和关键词搜索外,还对高阶理论、烙印理论以及以经历为主题的经典文献的相关引文进行搜索,并在此基础上进行仔细地筛选和剔除。基于搜索到的中英文文献,本文阐述了企业管理者过往经历的内涵、分类和相关测量;梳理了基于高阶理论和烙印理论来研究企业管理者的过往经历对企业管理者个人及其企业决策行为产生影响的文献,分别介绍了高阶理论的发展动态及其对管理者过往经历的研究,烙印理论的来源及其在管理学领域尤其是管理者层面的应用,并结合以高阶理论和烙印理论为基础具体阐述过往经历对企业管理者产生的影响,以及如何外在表现为企业的具体决策。

本文可能做出的贡献有:(1)目前关于管理者过往经历的研究相对分散,本研究系统地对管理者过往经历展开文献回顾,对其内涵、分类、相关测量、理论基础、对管理者及企业决策的影响展开了系统的梳理,较为全面地呈现管理者过往经历相关研究框架。(2)目前学者们主要采用高阶理论对管理者的过往经历及其影响展开研究,并认为管理者的过往经历会形成管理者的隐性心理特征,并外化表现为企业的决策。烙印理论逐渐获得了学者们的关注,用于进一步解释管理者何种时期的经历对其影响最为显著、该影响具有怎样的特征以及该影响后续可能会发生何种动态变化。本研究结合高阶理论和烙印理论的发展动态阐述了过往经历尤其是在敏感期内对企业管理者产生影响的机制,为更好地理解企业管理者与企业的决策行为研究提供了新的视角。(3)本文全面梳理了企业管理者过往经历对管理者本身以及管理者所在企业的决策影响的实证研究成果,深入分析了管理者过往经历对管理者的价值观、认知基础以及心理特质的影响,以及对管理者多重复杂的影响;剖析了同一经历产生多方面结果甚至矛盾结果的深层原因,为该领域未来研究指出了可能的机会或方向。

本文余下部分的结构安排是:第二部分是基于现有的研究成果,阐述企业管理者过往经历的内涵、分类和测量。第三部分是本文的理论基础,介绍高阶理论的发展动态、基于高阶理论对管理者过往经历的研究;烙印理论的起源和特点、基于烙印理论对管理者过往经历的研究并明确其与基于高阶理论研究的差异和侧重点。第四部分梳理了过往经历对企业管理者的影响以及在企业决策上的外在体现的实证研究;第五部分为本文的结论和未来研究展望。

二、管理者过往经历的内涵、分类和测量

(一)管理者过往经历的内涵与特点

管理者过往经历是指管理者在过去的亲身体验。本文对分别以经历和经验为研究主题的文献进行了区分。在对“experience”相关主题的英文文献进行搜索和梳理时,我们发现检索得到的文献主要分为研究管理者的经历和经验两类。虽然经历和经验的获得都可能是管理者受到环境影响的过程,但是二者仍然有差异。首先,经历的相关文献更多关注管理者自身亲身体验并受到环境影响,关注管理者受到过往经历影响的过程和其亲历的独特性。而管理者的经验既可以通过其自身直接参与获得,又可以通过学习他人的实践积累获得,突出管理者通过经历或者学习获得的结果,强调累积性。其次,研究管理者经历和经验的文献研究问题也具有显著差异。研究管理者经验的文献重点关注管理者先前经验中积累的独特的人力资本、社会资本和技能等对其企业识别、利用机会或者其他决策的影响(Shepherd和DeTienne,2005;Bhagavatula等,2007;Custódio和Metzger,2014),将经验看成是一个已经存在的结果,并研究该结果从而观察其对企业相关决策的影响。对比而言,现有文献中对管理者经历的研究更多地探索在某一个经历中管理者受到环境对其内在的心理特征的影响机制,企业决策更多的是管理者内在的心理特征的外在表现,相关研究会在本文的后续部分进行阐述。

管理者过往经历是管理者不断地与环境进行互动化的过程。首先,管理者在感知自己所处环境的特征后,进而受环境影响形成其某些独特的、内在的心理特征。例如,在“大跃进”经历中,管理者首先感知到,激进主义违背了经济发展规律并给社会和人民带来了巨大灾难,进而认识到冒进、片面地追求高速发展不是一个好的发展方式,从而形成了其对发展规律的认知(付超奇,2015);CEO的生育经历,特别是第一个孩子为女儿的经历,使其感知到女儿更关注环境和与他人的关系,进而其偏好发生改变,将女儿的偏好内化为自己的偏好(Cronqvist和Yu,2017)。

其次,值得注意的是,在不断与环境进行互动的社会化过程中,管理者并不是被动接受环境中所有因素的影响,而往往以主动的方式进行选择。正是由于这种主动的选择,使得那些具有相同经历的管理者的特质仍然具有较大差异,管理者受到的影响也可能会截然不同。身份认同,通常体现为个体对“我是谁”和“我要成为谁”的认知(Cardon等,2009),决定了管理者在面临特定环境时,自己选择要与环境中什么因素互动、受环境中什么因素影响(Brewer和Gardner,1996)。不同的身份认同使得创业者创办的企业具有不同的战略选择,即使是具有相似的童年成长经历的创业者,其创业选择多受父辈的影响,但是不同的身份认同使得他们创办的企业的战略选择完全不同(Fauchart,2011;Blake,2015)。因此,不同的身份认同使得管理者主动地选择环境对其的影响,管理者所在企业的决策行为存在显著差异。

(二)管理者过往经历的分类

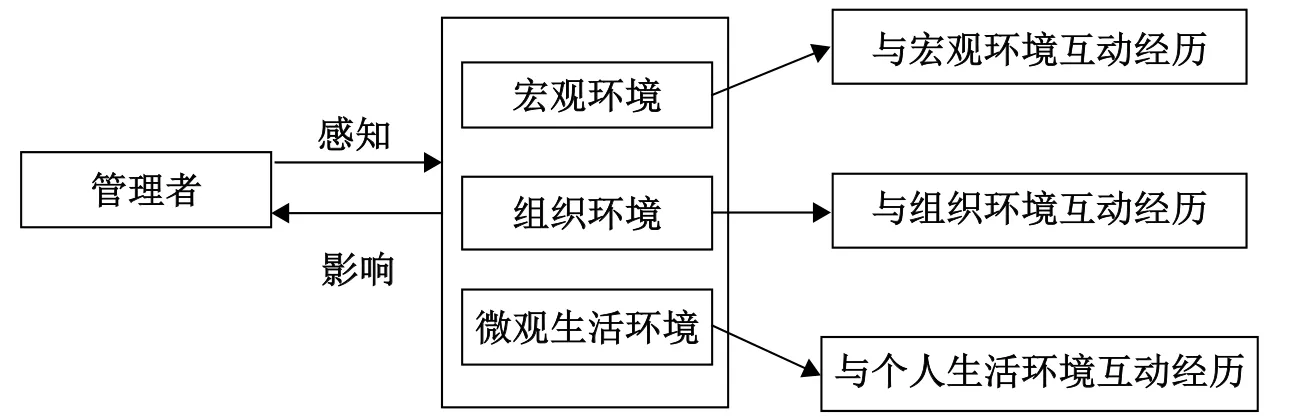

管理者过往经历是在一定时期内管理者与环境的互动化过程,与不同环境的互动形成了管理者不同的过往经历。Simsek等(2015)将与管理者互动的环境分为三种:宏观环境、组织环境和家庭生活环境。基于此,本文将管理者经历分为与宏观环境进行互动的经历、与组织环境进行互动的经历和与微观生活环境进行互动的经历。

首先,宏观环境主要是指管理者所处的国家或行业环境,包括经济周期、自然灾害和政治环境等要素。在研究管理者与宏观环境互动的文献中,学者通常选择经济大萧条(Malmendier等,2011)、自然灾害经历(沈维涛和幸晓雨,2014;许年行和李哲,2016;Bernile等,2017;Feng和Johansson,2018)、改革开放(Hao等,2019)和政治环境经历(Marquis和Qiao,2018;Schwartz,2018)等影响。

其次,组织环境中的组织不仅仅局限于管理者现在就职的企业,还包括管理者接受过教育的学校、曾经工作过的企业和服役过的部队等。在研究管理者与组织环境互动的文献中,学者选择的组织环境包括:管理者接受过教育的学校(Slater和Dixon-Fowler,2010;Kish-Gephart和Campbell,2015;付超奇,2015;Bai等,2018)、工作过的企业(Custódio和Metzger,2014;Dittmar和Duchin,2015;戴维奇、刘洋和廖明情,2016;刘元秀、胡援成和吴飞,2016)和服役过的军队(Lin等,2011;Malmendier等,2011;Benmelech和Frydman,2015;Luo、Xiang和Zhu,2017;Law和Mills,2017;Bayram和Wernicke,2018)。

最后,微观生活环境主要是指管理者从小生活的家庭环境和管理者成家之后的婚姻家庭环境。目前研究主要包括管理者与幼时生活的家庭环境互动过程(Kish-Gephart和Campbell,2015;Mathias等,2015;Martin等,2016;Duchin等,2018);管理者与成人之后的婚姻家庭生活环境互动过程(Dahl等,2012;Larcker和McCall,2013;Nicolosi和Yore,2015;Cronqvist和Yu,2017)。图1显示了管理者在过往经历中受到环境影响的过程。

图1 管理者过往经历的内涵和分类

(三)管理者过往经历的测量

现有文献中对管理者过往经历的测量有三类,主要为类别变量、程度变量和自定义变量。

使用类别变量是测量管理者过往经历的重要测量方法。该类文献的主要研究问题是管理者是否受到其过往的某一经历的影响。若管理者经历过某一事件或者符合一定条件,会将具有该经历赋值为1,否则为0。也有学者从管理者的某一经历的几个侧面用类别变量刻画经历,如权小锋等(2019)在研究管理者的从军经历时,结合从军时期的军旅细分特征,用包括高管的从军年限、从军取得最高军衔、是否年少从军、从军军种四个类别变量综合刻画高管的军队经历。

但是仅采用类别变量无法准确衡量管理者在某种经历期间受到环境影响的程度,因此有学者采用程度变量对过往经历进行测量。例如,Bernile等(2017)认为CEO幼时受到自然灾害影响的强度对其风险偏好的影响是曲线关系,因此需要使用与研究情境相符的强度变量来衡量管理者的过往经历;Bianchi(2013)研究了管理者初次进入职场的经济形势对其某些特质的影响,并采用失业率水平这个程度变量来测量经济形势。

还有一些学者结合研究的具体情境和研究问题,自定义地设计具体的指标衡量管理者过往经历。例如,在Quinones等(1995)在研究管理者的海外经历对其个人以及其所在企业的影响时,认为即使是使用管理者海外工作的时长和工作过的国家数量依然无法完全刻画该经历的影响强度,因此从自定义的海外工作时长、海外工作时的工作数量以及工作的复杂程度三个方面衡量管理者的海外经历。

综合来看,目前文献中尚没有对经历统一的衡量方式。学者们依据其研究目的、研究的具体情境和经历本身的特点进行最优选择。同时,不同的变量选择并未导致研究结论的不一致性,有学者选择经历的一种测量方式验证假设,同时采用另一种测量方式进行稳健性检验,并得出了一致的研究结果(许年行和李哲,2016),可见不同的测量方式并未导致研究结论实质性的不同。

三、理论基础

(一)高阶理论及其研究发展过程

高阶理论由Hambrick和Mason(1984)提出,他们假设管理者是有限理性的。该理论认为管理者需要进行决策的环境复杂,决策情境中有很多因素超出了管理者自身的理解范畴。首先,每个管理者的决策视野有限,这就决定了管理者不可能将决策情境中的所有因素纳入到其决策过程中;其次,管理者会依据自己的感知对这些因素进行筛选。管理者拥有的知识技能和价值观是对这些复杂因素进行筛选的重要“过滤器”,因此,企业的决策会有明显的“管理者效应”。Hambrick和Mason(1984)用图2解释了管理者在面临某一决策情境时进行决策的过程。由图2可知,管理者的认知基础会通过影响管理者的决策视野和其对决策因素的感知间接影响企业决策;管理者的价值观一方面通过影响管理者的决策视野和其对决策因素的感知间接影响企业决策,另一方面其价值观还可以直接对企业的决策产生影响。

图2 高阶理论视角下管理者决策过程

由于管理者的认知基础、价值观以及其对决策因素的感知过程均为管理者内在的心理过程,我们无法具体准确地进行观测。高阶理论认为可以用可观测的管理者的人口统计学变量作为管理者不可观测的、内在的心理过程和特质的代理变量,其中被学者们广泛采用的人口统计学变量包括管理者的年龄、任期、性别和社会阶层等。但是这种使用人口统计学变量作为管理者内在的心理过程和特质的代理变量在研究过程中仍然存在局限:第一,人口统计学变量与心理变量之间没有一一对应的关系,这就导致变量的衡量存在噪音,影响研究结论的可信性。第二,用人口统计学特征衡量的方式无法解释这些心理特征的形成过程。第三,用人口统计学特征衡量管理者的内在心理过程和心理特征的方式无法准确地刻画企业管理者心理特征可能发生的动态变化。

(二)高阶理论中管理者过往经历的研究

越来越多的学者运用高阶理论关注管理者的过往经历对管理者自身和企业决策的影响。高阶理论认为,管理者的经历深刻影响着其内在的心理特征和行为模式,进而对其所在企业的决策行为带来影响。现有学者们大多运用高阶理论从管理者的职业经历和生活经历两个方面展开管理者过往经历的相关研究。

对于职业经历,学者们多从管理者的工作经历、学术任职经历和从军经历等方面展开研究(Barker和Mueller,2002;Jiang和Murphy,2007;Malmendier等,2011)。研究表明,管理者的职业经历不仅影响其管理技能和其积累的资源、社会资本,还会影响其独特的、内在的认知基础、价值取向乃至决策模式(Schoar和Zuo,2011)。管理者任职的不同职能部门经历会影响管理者制定企业决策时的思维模式与风险意识,如曾从事营销或研发的CEO所在公司倾向于遵循市场和产品创新战略,研发支出水平较高(Barker和Mueller,2002),拥有财务经历的管理者所在企业投资效率更高,更倾向于债务融资(何瑛和张大伟,2015)。此外,管理者过往的工作经历使其受到工作单位的组织风格和组织文化的影响,从而影响其认知基础和行为偏好,进而影响企业的融资方式和并购活动(Malmendier等,2011)。

对于管理者的生活经历,学者们主要关注管理者的家庭生活、教育经历、婚姻经历、生育经历或者是自然灾害经历等对其产生的影响。研究结果表明,管理者的家庭生活给其提供的物质充裕程度会影响其对不确定事件的容忍程度和风险承担水平(Kish-Gephart和Campbell,2015);管理者的教育经历影响其处理信息的能力、思维模式和行事风格,不同于父辈迥异的价值观使二代掌管家族企业后会更加倾向于进行跨行业并购进入其他行业经营(蔡庆丰等,2019);婚姻经历也会对管理者的风险承担水平产生影响(Gina和Yore,2015);管理者的生育经历提供其与子女相处的机会,从而容易受到孩子的影响,改变其行为模式,所在企业更加关注道德问题,承担更多的社会责任(Cronqvist和Yu,2017)。还有一些学者研究一些灾害性事件经历对管理者的影响,如研究表明,经历过大萧条时期的高管更加趋向于风险规避,其所在的企业更少依赖内部融资(Malmendier等,2011);上山下乡经历塑造了知青董事长风险规避的经营风格,从而降低了知青董事长任职企业的风险承担能力,提高了企业的会计稳健性水平(周冬华、黄雨秀和梁晓琴,2019)。

基于高阶理论对管理者过往经历的研究可以适当地克服用人口统计学特征刻画管理者隐性心理特征的局限:第一,与宽泛的人口统计学特征相比,管理者的经历更加具有“独特性”和“可区分性”(Sambharya,1996),通过对管理者经历的分析,学者可以追本溯源地探究经历与管理者心理特质的具体影响。第二,现有文献的研究多选择诸如大萧条、地震或者饥荒等外生的经历,有效地解决研究中的内生性问题,建立研究中的因果关系。这都为我们更好地理解企业管理者如何影响企业决策提供了重要的理论依据。

然而,基于高阶理论研究管理者过往经历的文献对以下几个方面并未给予足够的关注:第一,现有文献较少地考虑经历对管理者影响的差异性。具体而言,相同的经历在管理者发展的不同时期,其对管理者的影响是否存在程度上的差异?第二,现有研究尚未就经历中管理者可以发挥的作用进行深入探讨。例如,管理者受到某种经历的影响是一个全然被动接受的过程还是一个可以主动选择的过程?如果是主动选择的过程,何种因素会导致管理者主动选择的过程。第三,现有文献多注重解释管理者过往经历对其某种心理特质的影响对应性,较少关注该影响的持续时间长短以及该影响后续可能会发生的变化。源于生物学领域的烙印理论关注环境在某一经历中对经历者的影响机理、经历者与环境进行的互动以及经历者受到环境影响的持续性和后续动态性变化。烙印理论在管理者层面的应用可以丰富管理者过往经历对企业决策行为影响的研究。以下我们对烙印理论及其应用展开阐述和讨论。

(三)烙印理论的内涵和特点

烙印原本是生物学的概念,Stinchcombe于1965年第一次将烙印的概念引入组织领域,以研究组织成立初期的环境对组织结构的持续性影响。之后的学者们延续该思路,对组织烙印的研究从行业、组织集群、单个组织、组织内的不同职位领域展开,在个体层面尤其是管理者层面的研究与应用在最近才被学者们所关注。

烙印理论认为环境对个体施加影响是一个过程。根据烙印理论,个体受到外界环境的影响有两个特点:一是个体受到外界环境的影响产生的烙印发生于特定的敏感时期。当个体处于成长和发展的敏感时期时,对外在环境会更加敏感,从而更加容易受到外界环境的影响并形成可以适应其所处的外在环境的特点。二是烙印对个体的影响具有持续性(Immelmann,1975)。环境对个体产生的影响具有持续性,即使后续个体所处的环境发生改变,这些在敏感期受到的影响依然可以持续地影响个体的行为(Marquis和Tilcsik,2013)。

(四)烙印理论中关于管理者过往经历的研究

相对于基于高阶理论对管理者过往经历的研究来说,基于烙印理论对管理者过往经历的研究不仅仅强调管理者在过往经历中受到环境的影响,还会重点关注以下几个方面:

第一,烙印理论认为并不是所有的管理者经历都会对管理者产生同等程度的影响。敏感期是管理者成长和发展的关键时期,可以是童年时期和青少年时期等成长的重要生理时期,也可以是管理者角色发生重大转变的时期(Kolk,1995;Davidson和Smith,1997;Malmendier,2011;沈维涛和幸晓雨,2014;程令国和张晔,2011)。相对于正常时期,在敏感期内管理者更容易受到环境影响,影响效果也更为显著。

第二,烙印理论认为过往经历对管理者的影响具有持续性。管理者在敏感时期的重要经历对其形成的影响不是即时的,而是持续的。从时间距离来说,即使烙印形成的时间已经过了很长时间,这种烙印依然会影响管理者进而影响企业决策。从环境上来说,即使是管理者所处的环境已经不同于其烙印形成的外在环境,这种烙印效应依然存在。这种持续性也得到了研究早期经历对管理者影响的实证结果的支持(Bernile等,2017)。

第三,烙印发挥作用的环境匹配性。烙印一经形成,其效应的发挥还取决于管理者过往经历时期的外在环境和现有环境的匹配程度,匹配程度越高,影响越强烈。研究表明,管理者过往的体制内工作的经历与其现有工作环境匹配度更高时,管理者更容易识别企业发展的政策性机会(戴维奇、刘洋和廖明晴,2016);早期的三年自然灾害经历形成的烙印在陷入财务危机的企业中会发挥更显著的作用(Feng和Johansson,2018)。

第四,现有研究认为管理者在其敏感期形成的烙印对其影响虽然具有持续性,但是不意味着烙印是恒定不变的。管理者在过往经历中受到环境的影响形成的烙印后续可能发生动态性变化。Simsek等(2015)认为烙印对管理者的影响后续可能发生影响消退、影响放大和扩展适应三类动态性变化。现有文献认为过往经历对管理者影响的动态性变化来源于两方面,一方面是管理者在不同敏感期的经历叠加,另一方面是源于管理者的学习效应,管理者在社会学习过程中不断接触到其他信息,进而增强或者减弱烙印的影响。

1.管理者过往经历的叠加效应。根据烙印理论,管理者成长和发展过程中敏感期可能不止一个,这就意味着会有不止一次的过往经历对管理者认知基础、经验技能和知识体系产生影响。而且,管理者在不同过往经历内形成的认知基础、经验技能和知识体系的变化并不是相互孤立的,前次经历结束后形成的认知基础、经验技能和知识体系是下一次经历开始后管理者与环境进行互动的起点和基础。因此,单一敏感期内管理者不同经历和多个敏感期管理者不同经历的路径叠加共同对管理者产生影响。Bryant(2014)以一种形象化的描述解释了上述关系,他将管理者的大脑类比成一个交互式记忆存储器(transactive autobiographical memory systems),管理者设计并且管理该存储器,存储每一次经历积累的不同的认知基础、经验技能和知识体系。管理者过往经历的叠加效应也引起了学者们的关注。例如,Mathias等(2015)研究表明,企业家是否创办企业以及企业的经营范围会受到其不同时期经历形成的烙印影响。企业家是否进行创业的决策一般是受到父母或者长辈的影响,与其家庭成长经历密不可分;而创业之后企业的业务导向选择则与创业者创办企业时期的科技环境有关,并结合自己的兴趣决定企业的业务范围和方向。Kish-Gephart和Campbell(2015)研究了CEO幼年的成长经历和其精英教育经历对CEO的风险偏好的共同影响,并指出精英教育经历与成长于较高的社会阶层的成长经历叠加并放大了CEO的风险偏好烙印。

2.管理者学习效应对烙印动态性变化的影响。管理者的学习效应主要发生在管理者的社会学习过程中,管理者社会学习的过程使得其接触到更多的信息,尤其是当信息的可信性更强、与个体的以往的认知或者价值观不相符时,会对他们形成很大的冲击,使得他们之前在敏感期的过往经历形成的烙印效应消退(Marquis和Tilcsik,2013)。例如,Marquis和Qiao(2018)研究表明,在改革开放之前成为党员的企业家由于受到当时政治意识形态的影响,其创立的企业国际化程度更低;但改革开放之后,企业家通过参加全国人民代表大会或政治协商会议、中国私营企业协会以及与其他企业家的交流等社会学习过程,使其接触到更多政策变化、政府鼓励外资的信息,弱化他们既往的认知基础,改变其在改革开放之前形成的认知烙印,进而提高企业的国际化程度。

(五)管理者过往经历理论基础小结

根据高阶理论和烙印理论,管理者的过往经历会对管理者个人及其所在的企业的决策行为产生显著而且长期的影响。两种理论都认为,在特定的经历中,管理者受到外在环境的影响,形成了某种特定的、难以观测的心理特征,而这些心理特征是管理者和组织的决策行为的重要影响变量(Marquis,2003;Marquis和Qiao,2018)。基于两种理论研究管理者过往经历的研究都突出了环境在经历中对管理者实施影响的机制。烙印理论还在此基础上进一步地强调了经历发生的时期、经历对管理者影响的持续性、历史烙印发挥作用时与环境的匹配性以及该影响后续的动态性变化。这补充了高阶理论中管理者过往经历对管理者个人及其企业的影响的相关研究结论,为管理者及企业的决策行为的研究提供了坚实的理论基础和新的视角。

四、过往经历对管理者及其所在企业决策的影响

管理者过往经历会对管理者产生持续性影响,基于现有文献,本文将过往经历对管理者的影响分为四类,即对管理者的价值观、认知基础、心理特质(如风险偏好、自恋和过度自信),以及对管理者多重复杂的影响。而且企业的决策必定会体现出管理者受到这些影响的特征,即企业的决策是管理者在其敏感期受到环境影响形成的烙印的外在表现。但是,由于变量界定方式、理论视角差异以及环境的复杂性的原因,现有文献中关于某些经历对管理者的影响还不能形成统一结论,本文以下部分会进行分析。

(一)过往经历对管理者价值观及企业决策的影响

价值观是指个性心理结构的核心因素之一,是个体对行为结果的意义、作用和重要性的总体评价,是指引一个人采取行动的标准。

现有研究普遍认为管理者过往的从军经历影响了他们的价值观。相对于其他职业组织,军队作为特殊的社会组织有着独特的纪律特征和鲜明的文化氛围,在部队的纪律文化熏陶中成长的从军高管会形成其价值观,并对其执掌的企业的决策产生影响。研究结果表明,CEO的从军经历会使其形成强调责任、付出和自我牺牲(Benmelech和Frydman,2015)以及重视荣誉和先人后己的价值观(Bayram和Wernicke,2018)。受这种价值观影响的企业财务政策更加稳健,较少的进行财务舞弊行为,企业避税行为更低(Law和Mills,2017;Bayram和Wernicke,2018),所在的企业进行并购的动机很少是为了满足CEO自身的利益最大化而进行的,企业进行并购后的异常收益率水平更高(Lin等,2011),还会影响新兴经济体中企业的慈善捐赠行为(Luo等,2017)。

还有学者认为,管理者养育子女的经历也会塑造其价值观。在抚育子女的过程中,初为人父、人母时会受到孩子的影响,进而改变其价值观和行为模式。Cronqvist和Yu(2017)研究发现,CEO在抚育女儿成长的过程中,会受到女性价值观的影响,并将此价值观内化为自己的价值观从而更加关心他人福利和环境发展,企业决策体现为提升员工的多样性、重视员工福利的提升和对环境的保护,进而提升了所在企业的社会责任评分。Dahl等(2012)研究也表明,CEO在抚育子女过程中,在感受到内在的心理喜悦的同时也使其更加注重保留物质资源,降低了企业员工整体的福利水平;当CEO生育了女儿,尤其是第一个孩子为女儿时,CEO受到女性价值观的影响,会抑制降低员工薪酬的行为。

(二)过往经历对管理者认知基础及企业决策的影响

认知基础是存在于个体大脑中的知识结构,是现有观念的全部内容和组织。一旦个体的认知基础建立,就成为其学习新知识、理解其所处情境的重要基础。总结来看,学者主要研究过往经历对资源的获取和使用、社会发展规律和制度逻辑的认知进而影响企业相关决策。

关于过往经历对管理者资源获取的影响,Malmendier等(2011)研究认为CEO幼年时期的大萧条经历形成了其对从外部资本市场中获取资金的风险认知,从而使其更不愿意进行外部融资。Schoar和Zuo(2011)研究发现,CEO首次参加工作的经济形势会影响其对资源使用的认知,而从体现在CEO执掌企业的研发费用、管理费用与销售费用等财务支出决策中,所在企业的融资杠杆率会更低,营运资本的需求也会比较低。

社会发展规律强调社会发展过程中因素之间的本质联系和发展趋势,现有研究认为管理者会在其过往经历中形成其对社会发展规律的稳定的认知,从而指引其进行企业的重大决策。例如,Slater和Dixon-Fowler(2010)研究认为MBA的教育经历增强了管理者对可持续发展的认知,企业会进行更多的社会责任投资。Duchin等(2018)研究发现,幼时成长于男性主导环境的CEO会形成其对男性和女性的刻板化的认知基础,其所在的企业在男性和女性领导的部门之间资源分配会有失公平。

制度逻辑就是社会运行的游戏规则(rule of game),是存在于社会中的被人们认可的一种价值观、关于什么样的行为更具合理性的假设,这种制度逻辑指引着人们的行为并在大家都遵守的前提之下不断地得以强化。目前研究认为,管理者的过往经历会对其制度逻辑产生影响。例如,Bai等(2018)认为CEO在敏感期的本科教育经历使其形成了特有的制度逻辑(institution logic),本科教育就读于海外高校和国内高校的CEO,在资本市场的公开透明度、政府运行效率和企业应履行责任方面存在认知差异,这种差异体现在国内知名高校教育背景的CEO倾向于将企业在我国本土上市,而国外教育背景的CEO倾向于在国外上市;戴维奇等(2016)认为企业家的体制内工作经历使其形成政府在社会运行中发挥重要作用的制度逻辑,更关注政府的政策和政府的管制监管,更加善于并乐于利用政府的政策性机会,其所在的企业在经营企业过程中越可能介入房地产、民间借贷、股市等“赚快钱”业务。

(三)过往经历对管理者重要特质及企业决策的影响

现有文献认为管理者的过往经历会直接影响其隐性的心理特质,其中风险偏好、自恋和过度自信受到了学者们的广泛关注。

研究认为管理者的宏观环境经历、组织经历和微观的生活经历都可能会对管理者的风险偏好产生影响。在宏观环境经历方面,现有研究表明,经历过三年自然灾害的CEO风险偏好较低,导致企业偏向于更加保守的政策,企业的杠杆率、研发支出和并购金额均偏低(沈维涛和幸晓雨,2014;Feng和Johansson,2018);而与三年自然灾害的物质极度匮乏状况相反,在成年早期经历中国改革开放的一代CEO,其风险偏好水平会偏高。在组织经历方面,管理者的从军经历会显著正向影响管理者的风险偏好,所在企业的财务决策更加激进(Malmendier等,2011);在工作经历中经历过企业破产或者处于财务困境等事件的CEO会更加规避风险,其管理的企业会较少地发行债务、进行较低水平的投资并持有更高水平的现金(Dittmar和Duchin,2015)。在家庭生活经历方面,学者们研究发现CEO婚姻状态的变化(结婚或者离婚)增强了CEO的风险偏好,企业进行并购、大幅人事变动、资本重组这类激进的战略行为以及企业整体融资成本率提高的可能性增加(Larcker等,2013;Nicolosi和Yore,2015);而CEO的成长阶层也对管理者的风险偏好及其企业决策产生影响,成长于高社会阶层和底层的CEO更加偏好于风险,所在企业的资本支出、研发支出和长期负债的水平都比较高(Kish-Gephart和Campbell,2015)。

现有研究结果认为管理者的过往经历对其自恋这一特质产生重要影响。在经济形势比较好的环境下进入职场的CEO,会面临更多的机会和物质丰富度,个体不太需要团队协作就可以完成任务,他们会更关注自己的需求,会有更高的可能养成自恋的特质(Bianchi,2013);同样,管理者成长的家庭环境也会影响其对物质资源充裕度和与他人的合作需求的高低,管理者父母的收入越高,其自恋程度越高,对他人处境的感知能力越弱,与他人分享信息和以变化为导向的领导力行为的可能性越低(Martin等,2016)。

过度自信是企业管理者普遍存在的心理特质,管理者的过往经历影响其过度自信的形成和程度。相关研究表明,CEO幼年的成长环境中的政治氛围会影响其过度自信的程度,若CEO出生地的民众支持的政党当选为执政党,CEO会更加地过度自信;而总统任期内经济的发展状况越好,CEO的过度自信倾向越明显,其所在企业的投资水平越高(Schwartz,2018);企业的现金流危机、融资约束或者是股票收益率低等职业困境经历,使CEO更加自信和大胆,企业的现金持有量会更低(刘元秀等,2016);CEO的知青经历会使其更加容易过度自信,在企业并购中更倾向于支付更高的溢价(曾春影等,2019)。

(四)过往经历对管理者及企业决策的多重复杂影响

本章前三节梳理的文献中,过往经历对管理者的影响基本上是一一对应的关系,即管理者某一过往经历影响其某一心理特征。但企业管理者的过往经历对其影响可能不止局限在一方面,而是多方面的。在同一经历中,管理者所处的环境特征是多方面的,因此管理者在某一过往经历中会同时受到环境的多种显著特征的影响,从而同时影响管理者的价值观和心理特质等特征。以管理者的军队经历为例,有学者认为军队文化中诚信自律、恪守规则、奉献精神以及军人的生活对军人的意志有磨砺作用,从而塑造了其独特的价值观(Benmelech和Frydman,2015);也有学者认为由于参军经历中工作的高强度、工作内容挑战性和高风险性,经历过军队洗礼的管理者有着更高程度的心理强度,勇于接受挑战,倾向于较高的偏好风险,在企业管理中可以承担更高的风险(Duffy,2006;Malmendier等,2011);同时军队文化培育英雄主义的思想,强调指挥官在决策中的认知和判断(Gee,1931),这也使具有军队经历的管理者更有可能过度自信(于连超等,2019);可见,管理者的军队经历,同时对管理者的价值观、风险偏好以及过度自信产生了影响。

进一步,如果环境中具有显著性且可以对管理者产生影响的因素是相互矛盾的,过往经历对管理者产生的影响很有可能得到不一致的结论。例如,CEO的学术经历对其创新的影响可能是相互矛盾的(张晓亮,杨海龙和唐小飞,2019)。一方面,学术经历使得CEO更富有好奇心和创新性的思维,以及锲而不舍、敢于承担失败风险的精神,同时具有更高的道德感和社会责任意识,更愿意从组织的长远利益出发,这都有助于CEO所在企业开展创新活动。另一方面,严谨的学术训练使得CEO更加偏重于理性思维,在面对不确定性时决策会更加稳健和保守(Jiang和Murphy,2007),同时高校和研究机构的组织文化相对保守,CEO在与组织接触的过程中会受到组织氛围的熏染,使其倾向于保守,更加风险规避。图3显示了过往经历对管理者个人的影响,以及这些影响可以在企业的何种决策中得以体现。表1列示了管理者的隐性特征分类及相关文献。

通过以上文献的梳理和总结,我们发现即使是同一经历,多个学者对于其对管理者的影响的结论是不一致甚至是相互冲突的。有必要对相关文献进行梳理,并试图解释文献中研究结论不一致的原因。本文认为除了以上环境中相互冲突的环境特征的原因,以下三方面的原因还可能导致研究结论的不一致:

图3 管理者过往经历对其个人以及所在企业的影响

表1 管理者隐性特征分类与相关文献

第一,研究视角差异。以学者对管理者的从军经历为例,现有证据表明,有从军经历的高管既有可能偏好风险(Malmendier等,2011;赖黎等,2016),同样也可能更加保守(Bamberet等,2010;Benmelech和Frydman,2015;Law和Mills,2017)。通过对这类文献的梳理,可以发现这种研究结论的不一致是学者的研究视角差异所致。前者的研究更多地强调军队的训练内容、甚至是战争经历对管理者风险容忍度的差异,研究中选用的结果变量是企业的并购、融资、过度投资和现金持有量等直接与企业风险承担相关的决策;而后者的研究侧重研究军队经历对管理者对规则、权威和社会价值观的遵守,实证的结果变量多为企业的避税行为、是否卷入司法诉讼、财务欺诈、财务报表重述以及盈余管理这类有明确规则和判断标准的行为。可见,简单地认为从军经历导致管理者更加偏好风险还是保守都是有失偏颇的,要结合研究的视角进行判定。

第二,经历影响的强度差异。心理学中的Yerkes-Dodson法则(1908)认为压力与业绩之间存在着一种倒U形关系,个体适度的压力水平能够使其业绩达到顶峰状态,但是过小或过大的压力都会使工作效率降低。Bernile等(2017)参考了该研究思路,考察了CEO童年时期经历的自然灾害的强度对其风险偏好的影响。研究结果表明,中等强度的自然灾害经历使得CEO对不确定事件可能会带来的灾难性后果脱敏,但是极端强度的自然灾害经历使得CEO在面对不确定性决策时会更加谨慎,风险偏好水平下降。表现在企业决策上,相对于在童年经历过极其严重的自然灾害的CEO,童年时期经历过中等强度的自然灾害的CEO所在的企业财务决策更加激进,杠杆率水平会更高、进行更多的业务不相关并购活动、股票的收益率波动会更大。可见,管理者受到其过往某一经历的影响没有统一结论的原因可能是经历的强度差异所致。学者使用不同的变量对经历进行衡量,而变量如果存在经历间的差异,可能也会导致研究结论之间的差异。

第三,理论基础差异。学者对管理者的过往经历进行研究时,由于数据的限制无法对管理者的内在特征进行测量。一般学者会对管理者在过往经历期间的环境特征进行描述,并结合心理学等学科的研究理论阐述过往经历对管理者的影响,学者选择不同的理论视角可能会得出不同的结论。例如,研究管理者参加工作的经济形势对其产生的影响的文献,从烙印理论的视角,管理者初进职场,会对周边环境更加敏感,会更加采纳周围人节约资源的做法。此外,在资源不足的情况下,外界的监管和对不道德行为的报道会增加,任何不道德行为会更加容易被发现或者受到惩罚(Kindleberger和Aliber,1978)。基于此,在经济形势较差的环境下进入职场的CEO所在的企业不道德行为会相对较少。然而,从前景理论(prospect theory)的视角来看,相对于那些在经济形势较好的情况下进入职场的CEO来说,在经济形势较差的情况下进入职场遭受损失的概率更高,其采取风险性行为弥补该损失的概率更大(Kahneman和Tversky,1972)。而且不道德行为在经济形势较差时带来的收益会更加有吸引力,基于此,在经济形势较差的情况下进入职场的CEO执掌的企业的不道德行为可能会更多。这也与Sharma等(2014)的研究结论一致,即资源的匮乏可能伴随着道德标准的下降。可见,选取不同的理论可能会导致不同的研究结论。

五、结 论

管理者的过往经历对管理者个人以及企业的决策产生了重要的影响。目前管理者过往经历的相关研究引起了学者们的广泛关注,并得到了丰富的研究成果。本文对管理者过往经历以及其对个人和企业决策影响的相关文献进行梳理和回顾,以期形成较为系统的研究框架,为后续相关研究提供参考和借鉴。本文首先回顾了过往经历的理论基础,即高阶理论和烙印理论的研究发展过程、内涵和特点以及基于两种理论对管理者过往经历的研究成果,在本节部分阐述基于高阶理论和烙印理论的过往经历的研究差异。其次,对过往经历的内涵、分类和测量展开讨论;并在此基础上重点讨论了过往经历对管理者及其所在企业决策影响产生作用的四个方面,即管理者的过往经历对管理者价值观、认知基础、重要特质和多重复杂影响,并结合现有文献总结现有研究中关于过往经历对管理者影响不一致的原因。

通过对现有国内外文献的整理,本文得到如下结论:

第一,基于高阶理论对管理者过往经历的研究在一定范围内克服了使用人口统计学特征刻画管理者心理特征,进而对企业决策的影响的研究局限。此类研究可以相对明晰地了解管理者的过往经历影响了管理者的何种特质。第二,基于烙印理论的研究强调过往经历对管理者心理特征的机制和原理之外,还强调管理者过往经历的敏感期、过往经历对管理者影响的持续性、该影响后续可能发生的动态性变化以及该影响在发挥作用时与当下环境的匹配性。两种理论的结合从历史的视角解释了管理者的过往经历对管理者个人及其企业决策的影响,这为研究管理者与企业决策行为的影响(管理者效应)提供了新的视角,也有助于理解企业决策的“黑箱”。第三,管理者过往经历影响其形成特有的价值观、重要特质、认知基础,而且该影响具有持续性。管理者过往经历对其产生的影响可能是单一的,也可能是多重的甚至是相互矛盾的。第四,企业的融资、投资、人力资源、伦理、资源分配以及其他的决策是管理者在其过往经历中形成的重要的心理特征的外在表现。因此,企业决策会有明显的“管理者效应”(managerial effects)。这都为我们更好地理解企业管理者如何影响企业决策提供了重要的理论依据。

我们认为,相关领域未来的研究可以从以下六个方面展开。

第一,探索管理者过往经历对企业决策行为影响的路径解释。现有研究主要关注高阶理论和烙印理论的客观表现,即外在的可见的企业的决策行为,但对其中介机制的研究较为缺乏。尤其是在学者对于某一经历对管理者及其企业的影响尚未形成统一结论时,探索过往经历对管理者及其企业的影响的中介机制尤为重要。同时,这也有助于深化对烙印理论和高阶理论作用机制的全面理解。

第二,使用问卷调查或者质性研究方法来探究管理者过往经历对心理特征的具体影响及其机制。虽然现有研究认为管理者的过往经历会影响其价值观等这些难以观测的心理特征,但是大多数研究还多为理论阐述方式(Luo等,2017;Dahl等,2012)。而管理者的过往经历是否通过某项精确的心理特征以及风险偏好等人格特质等因素,仍需要对其进行准确的测量,以深入地探讨管理者过往经历对企业决策的影响。未来的研究可以结合心理学领域及组织行为领域中的成熟量表,对管理者开展问卷调查,以多渠道获取数据准确地开展问题的研究,或开展案例研究等质性研究,追踪管理者的动态和变化,以开展深入的纵向研究,以此直接探究管理者过往经历对其心理特征的影响。

第三,高管团队成员经历对企业决策的影响。目前文献关于管理者的经历研究多集中于个人层面(CEO或者Chairman),高管团队的经历异质性的研究还相对较少。而高管团队是承担企业重要决策的核心群体,决定企业发展和影响企业绩效。目前,学者开始通过多重指标的方式划分团队成员的不同特征,比如,社会类别的异质性(包括年龄、性别等特征)、信息类别的异质性(包括任期、教育背景等特征),但是团队异质性的研究尚未得到一致结论。未来的研究可以关注管理者团队成员之间的不同经历对企业决策的效率和效果,这对于理解企业的决策行为有重要的实践意义。

第四,烙印效应的动态性研究。烙印理论认为,管理者在过往经历中形成的“烙印效应”呈现出动态演进和选择性重构的特征,不同烙印之间的相互影响以及管理者的学习效应对烙印效应的发生和表现具有重要的影响。因此,企业决策行为体现的未必是原始的经历对管理者影响而形成的管理者的心理特征,该领域的研究尚未引起学者的足够关注。我们认为,未来学者可以关注管理者在多个敏感期的多个经历以及管理者的学习效应对管理者自身以及企业决策行为的影响。

第五,管理者过往经历与企业决策行为关系的边界条件研究。企业决策行为是一个复杂过程,不同的环境情境可能会对管理者决策过程产生差异影响。而源于过往经历的管理者受到环境的影响又有其自身的特征。因此,未来的研究可能从探讨源于管理者过往经历的管理者价值观、风险偏好和认知基础等各维度的特征入手,引入影响决策的环境情境变量(管理者自由决断权、公司治理强度等),研究管理者过往经历对其影响并进而体现为企业决策的适用边界。

第六,基于中国情境的实证研究。目前,源于过往经历的环境对管理者影响并进一步影响企业决策行为的实证研究主要集中在国外,我国的研究多集中于管理者受到宏观环境(如三年自然灾害或者改革开放)的影响。该领域的研究并未引起国内学者的足够关注。我们认为,中国的社会文化背景和经济环境为中国情景下的相关研究提供了丰富的素材。