公园街区街道空间设计研究与实践探索

饶斯杰

(四川省建筑设计研究院有限公司,四川成都 610058)

1 研究背景

随着城市的发展,城市空间和生活在其中的人们的需求也在发生着变化。在全球范围内,城市街道空间设计的重心已从建设更宽阔的车行道路,向营造优质、人性化的公共场所转移。

然而目前我们仍然面临着不合理的街道空间带来的诸多弊端,如交通堵塞、安全隐患、空气污染、高能耗、路权不均、环境不亲和等等。因此,我们亟待改善这些现状,使街道容纳更多元的交通方式,进行更公平的路权分配,减少对个人机动车的依赖,提升人性化体验、场所感和环境品质,采用更安全、更可持续的优化方案。

2 国内外相关研究

美国国家城市交通官员协会(NACTO)(2)美国国家城市交通官员协会(NACTO)是一个由62个主要北美城市和10个交通机构组成的协会,提出了全球设计城市倡议协会(GDCI),目的是交流交通理念、见解和做法,并合作处理城市交通问题。主导编制的全球街道设计指南及若干专项设计指南[1][2],在全球范围内均具有较大的影响力和指导意义。美国国家城市交通官员协会(NACTO)的使命是通过改变街道来激励安全、可持续和健康的城市转变。建设城市使其成为人性化的场所,提供安全、可持续、方便和公平的交通选择,以支持城市的强劲的经济和充满活力的生活质量。

2016年10月,上海通过《上海街道设计导则》的提出,对城市街道空间的设计进行了探索。街道空间从注重优惠政策向发展产业集群转变,由加工型高新区向研发型高新区转型,从粗放低效发展向绿色高效发展转变,由单纯的土地运营向综合的“产业开发”和“氛围培育”转变,由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型;推动了上海街道的“人性化”转型。

通过对国内外城市出行统计大数据、居住人群特征及都市空间发展趋势进行研判,总的来看未来街道空间发展的趋势在于街道应变得更安全有序、更以人为本、更绿色智能。

3 街区设计理念转变

街区的核心在于提供有价值的生活方式,面对传统街道发展中的问题,为创新营造街区场景与交往空间,新时期相关从业者管理、规划、设计街道空间应当紧跟新的发展需求,符合公园城市要求的生活、美学、人文、生态、经济等多元价值标准。应注重以下发展理念的转变。

在思路上,推动从“机动车主导”向“人本空间主导”转变;在策略上,推动从“道路红线管控”向“街道一体化管控”转变;在设计上,推动从“道路工程设计”向“街区景观营造”转变;在实施上,推动从“注重通行效能”向“空间环境发展”转变。

下面本文将以《成都高新区公园街区街道设计指南——设计标准做法》(以下简称《指南》)的编写情况出发,对公园街区营建的实践路径进行说明。

4 实践研究

这个《指南》到底是什么呢?可以说它是成都高新区在建设美丽宜居公园城市的背景下,对公园街区街道空间提供的综合性设计策略和指引。是在现行的相关规范、导则等基础上,进一步借鉴国内外相关创新经验,结合高新区自身特色来编制的。因此《指南》对街道空间在城园相融,共融共享,绿色出行,文化特色等等多个方面提出了更高的要求。

4.1 编写意义

《指南》采用了较为通俗易懂的、图文并茂的表达方式和编写体例,最后将由成都市高新区和公园城市建设管理局联合发布。我们希望《指南》,旨在通过创建清晰明了、便于使用的设计引导条目,指导街道空间项目从设计,到管理,再到建设、运营、使用的全生命周期,以推广更高品质的设计和更高效的管理流程。从而能让城市的管理者、街道的设计者、建设者、使用者(包括开发商和市民),都能看得懂、用得上;能从更广阔的视角来认识街道、体验街道,实现保障交通秩序、促进绿色出行、增强街区活力、提升文化品质的目标。

4.2 核心理念

《指南》对街区空间场景的控制引导上,顺应公园街区的总体发展思路,转变传统街道开发理念,注重从车行主导向安全生活转变,从工程设计向诗意美学转变,从道路设计向场景营造转变,从常规模式向生态永续转变,从粗放管理向低碳经济转变。

4.3 目标策略提出

为改善成都高新区街道空间环境品质和交通安全,营造公园城市街道空间新标杆这一目标,《指南》顺应公园城市的发展趋势,提出公园街区发展的三大形象目标。

(1)打造现代、大气的街道空间;展现国际化都市形象。

(2)打造美观、活力的街道空间;突显异质化多元特色。

(3)打造亲切、舒适的街道空间;激发交往,氛围宜人。

4.4 内容框架搭建

总的来说,《指南》的编写体例类似于使用手册,由七个章节和前言附录组成(图1),按照街道空间的各个组成部分,来进行编写。主要内容包括对街道空间形态、铺装材料、照明、街道设施及家具、绿化、街道界面等方面的设计指引。

图1 指南目录结构

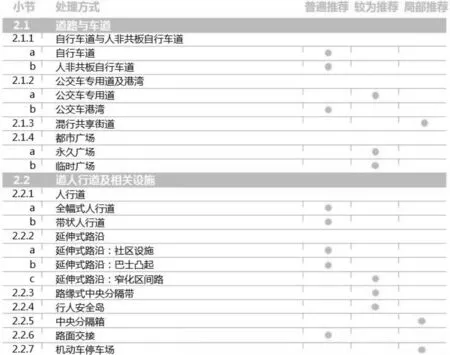

在实际使用中,类似菜单模式,使用者能从《指南》中有针对性的对某一个系统进行检索(图2),找到原则和细致到具体层面的做法。亦可通过多个系统的拼贴组合,来构成一条街道的全貌。下面将围绕《指南》五大开发理念,对标准的内容进行介绍与说明。

图2 检索查询模式

4.4.1 安全生活

《指南》倡导慢行优先,希望各种交通方式的参与者,都能安全地使用街道空间。在具体的细则上,提出以稳静化(3)交通稳静化理念最早起源于20世纪60年代年荷兰,倡导将街道空间回归行人使用,实施道路分流规划对街道实施物理限速、物理交通导向,来改善社区居住及出行的稳静化环境。管控措施强化对公园街区的安全保障;其中包括凸起式人行横道、凸起式交叉口、还包括路口收窄等措施。通过缩短人行过街长度、降低车速和界定交通可能出现冲突的区域等,来达到各向车流减速,降低事故概率的目的。安全畅行的街区,还体现在对“多模式化”街道空间的倡导。道路空间要满足多元的使用需求,通过巴士半岛、小切角交叉口、全相位人行横道、渠化交叉口的设置,形成通行者各行其道的布局,提升道路的安全性与人性感受。

4.4.2 诗意美学

塑造街道空间高品质形象,统筹考虑街道空间的整体性与一体化,保证街景设计元素协调统一是诗意美学的核心要点。其中,一体化设计就是把道路红线内的空间、路侧绿地、建筑退距、建筑界面所构成的整个空间一体化,使街区空间视觉感受的一体化。此外还包括规划、设计、建设、管理、运营的流程的一体化,空间建造与文化、消费场景营造的一体化。诗意美学理念下的另一个重要体现,就是慢行空间林荫道的设计指南。旨在形成“一路一景”的林荫大道系统。我们在细则中对林荫道的布局、树木的量化指标等提出了详尽的控制标准。同时,在设计细则中,对材料、照明、街道设施及家具、界面等关于街景形态的内容均提出美观、协调的设计打造细则。

4.4.3 人文宜居

营造人文宜居的公园街区,需注重促进街道空间中的交流互动、经济增益,构建多元文化场景。首先是提出对部分街道提出分时管控的措施,日常时段保持常规街道功能;而在节庆时段,比如结合举行的会议会展,或者其他的创意创业活动,通过临时交通管制,成为临时仅供人行的带状广场,营造独具特色的空间场景。其次,在空间尺度、布局、业态等要求允许的情况下,街道可以容纳临时商业外摆、社交区域、公共艺术展示区域、微绿地等多样的功能模块,有利于激发街区活力,塑造街区氛围,还可以起到经济提振的作用。

4.4.4 生态永续

宏观层面上,构建起:公园街区、带状公园、绿色廊道、绿道系统等多维体系,充分发挥绿地和生态的矩阵联动效应,形成绿色生态的,可持续的空间系统。在细节层面上,因循低影响开发与海绵城市建设的理念,鼓励道路绿化空间设置雨水花园、生态草沟、可滞留雨水的生态种植带,推荐材质时提供大量透水材料供选,以及适宜雨水收集的路缘石处理方式。

4.4.5 低碳经济

最后要通过设计引导,达到耗能少、投资省、效果好的目标。在材料、设施及家具推荐中,采用适应性设计的前瞻性思路,考虑到项目整个生命周期的维护成本和运营收益,降低管理维护难度,减少更换。比如在道路形态和各个组成部分的选用上,我们做了根据不同情况的不同程度的推荐。此外,《指南》还需针对不同设施类型,按照集约集成的思路,对各类设施提供“多杆合一”、“多箱并集”的提升建议。

4.5 提升设计指南实例

最后《指南》以典型街道场景与通行断面的提升为实例,为更大范围街区空间提升提供设计管理指南。以下将从其中的两个有代表性的街道空间场景的提升计划进行说明。

4.5.1 天府二街吉泰路口

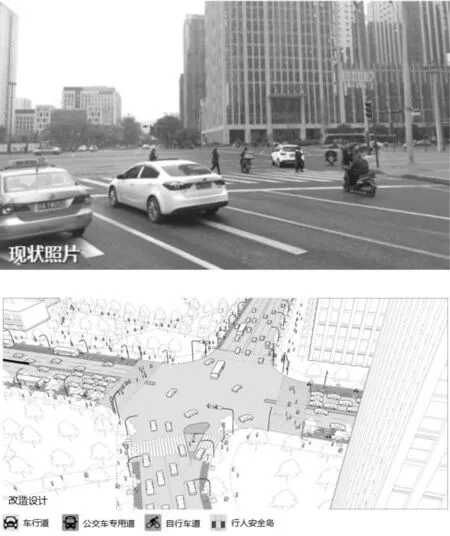

该路口作为城市主干道与支路的交叉口,车流量大且车速较快。目前天府二街行人过街距离较长;交叉口处车行流线较混乱,地面缺少标线提示和引导,存在一定安全隐患的。

根据现状问题提出通过交叉口渠化,提升安全性和通行效率;安全岛及渠化岛增花添彩,进一步提升交叉口景观形象。的改造措施。改造前后对比示意如图3所示,具体改造手段如下。

图3 天府二街吉泰路口提升指引

(1)设置渠化岛,使车辆提前分流、减速,避免与行人的冲突,提升转弯处安全性。

(2)根据规范要求,在主干路口设置行人过街安全岛,确保行人过街安全。

(3)通过路面标线等方式规范交叉口处车行流线。

(4)最后,渠化岛、安全岛的设置,还可以成为街道增花添彩的亮点所在。

4.5.2 盛邦街铁像寺水街段

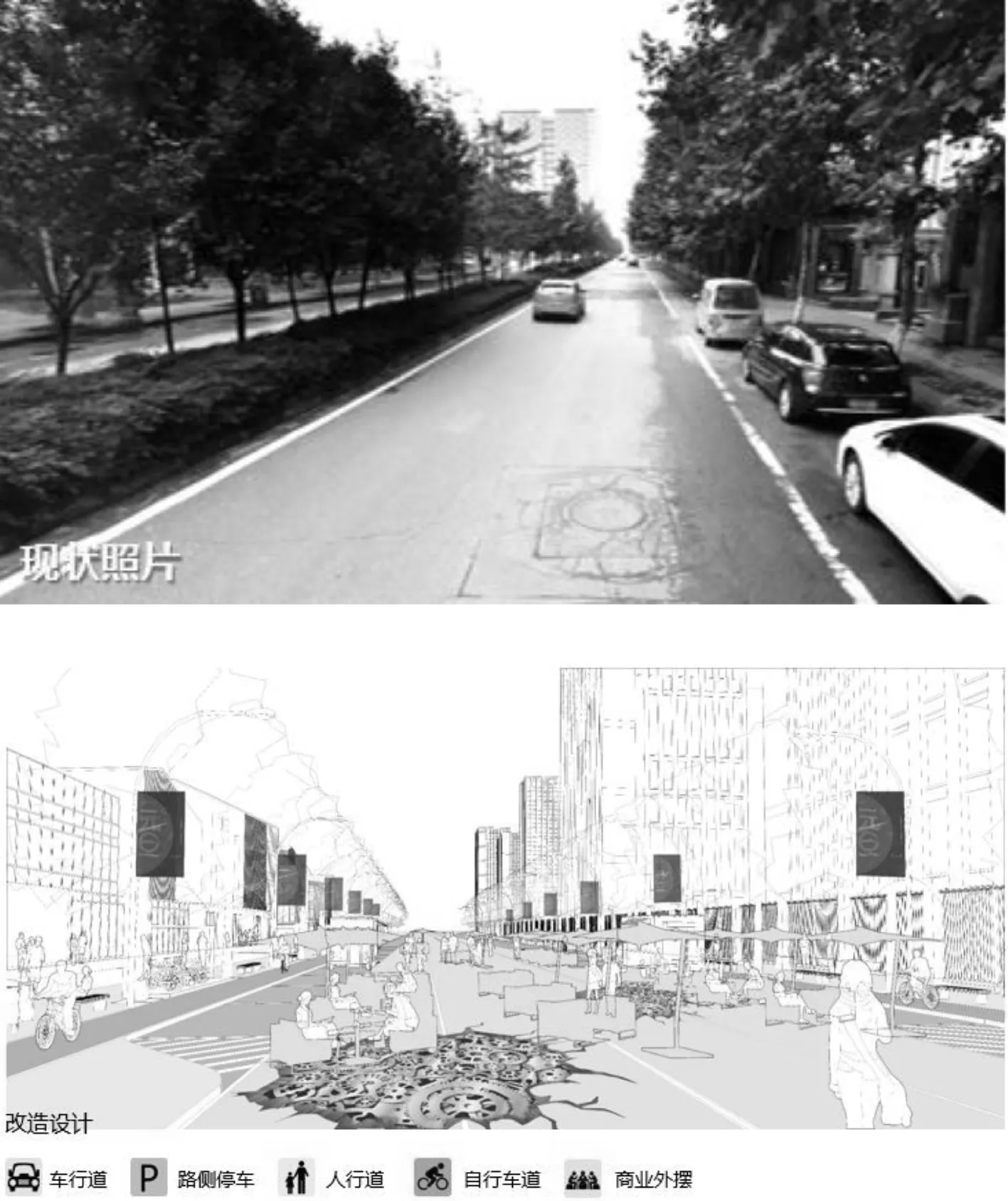

盛邦街作为为城市支路,毗邻铁像寺文创商业街区,是区域级绿道的重要组成部分。现状车流量较大,车速较快,路边占道停车现象突出。同时道路在铁像寺水街段有较大的公共活动、文化展示等潜在需求。

根据现状问题提出了结合节庆活动或主题活动进行分时管控,改造为临时带状广场的措施。改造前后对比示意如图4所示,具体改造手段如下。

图4 盛邦街铁像寺水街段提升指引

(1)禁止机动车进入,维持绿道通行、步行通行。

(2)增加临时售卖亭和外摆区,契合节日主题和氛围。

(3)邀请艺术家进行艺术创作,提升节日艺术氛围,提升街道趣味性与艺术性。

(4)引入运营理念,提振小区域经济,营造多元化场景。

4.6 实施机制

最后,《指南》通过强化多方协同,希望建立一种多方协调机制,加强规划、交通、绿化等管理部门在规划、工程设计环节的协调沟通,加强城市设计与交通设计的融合。街道的设计、管理和实施全流程均应鼓励公众参与,建立弹性实施制度,充分尊重社会需求,鼓励街道分阶段改造建设、分时段管理,以确保街道空间的多样性。

5 结束语

《指南》总结全球最新街道设计与建设实践经验,与时俱进地适应城市发展的新趋势,提升生活品质,完善交通系统,激发街区活力,实现环境的可持续发展和社会资源公平分配。我们期望,通过对《指南》的编制,为成都高新区、成都市,乃至更大区域范围内的城市街道空间带来全方位提升指引。