游艺视角下清代琴乐文化生态发展与演变

清代琴乐文献中常见“游”“历”“走”“出游”“从游”“游幕”“馆于”“设帐”“访”“寻”等字眼,游艺①吴安宇:《游艺:清代琴人生存的重要手段》,《中国音乐学》,2014年,第1期,第31-37页。参见吴安宇:《清代琴人游艺现象分析》,《音乐研究》,2014年,第4期。参见吴安宇:《游艺:清代琴乐传播主体及其特征》,《音乐研究》,2019年,第6期。是清代琴家的一种常态生活方式,游艺琴人群体十分庞大,这使得游艺成为音乐史学层面的主体史实。在大多数情况下,史料记载中琴人们的游艺生活并非流连于山水间,为倾泻豪情而弹琴;也不是徘徊于友朋间,为抒怀伤感而弹琴……清代存在大量既无官职、又无恒产的琴人,他们生活穷困,常以琴技曳裾王门而维持生计,这使得游艺成为音乐经济学层面的重要文化生产方式。而从传播学角度来看,游艺也是一种传播现象和传播行为。随着琴人四处游历的脚步,各种各样的琴乐文化信息随时随地在人际间传递、交流、播迁,游艺全面覆盖了清代文人的社会交往与人际关系,这使得游艺承载着音乐传播学层面的主导传承脉络。可见,“游艺”已然构建出一个以生存方式、社会交往和人文精神为基础的多层面清代琴乐文化生态系统。

清代,与琴乐文化生存、传播密不可分的政治、经济、文化和技术等因素组成的社会历史语境发生了巨大变化,这在相当程度上影响了游艺琴家的生存方式、琴曲创作和艺术特色等。另一方面,游艺是一种动态存在,通过仔细观察其内在理论和自身发展规律,可看到琴乐文化在题材内容选择、艺术观念走向和审美风格流变等方面与游艺形成某种契合与趋同。从一定意义上来说,游艺现象的规律诠释与琴乐文化的发展演变应该能呈现出逻辑与历史的统一。

一、琴乐中兴时代(1644-1785)

17世纪帝星升降之时,是中国历史上一个大动荡时代,杀戮抢掠风行,社会矛盾极为突出。在明清易代绵亘的数十年间,琴人们四散各地,多数盘踞于江南富庶地带,但这一局面很快发生了改变。

中国历史上不乏爱好古琴的封建帝王,清初三朝圣祖康熙、世宗雍正、高宗乾隆亦十分重视“乃圣人治世之音”的古琴。康熙皇帝素来酷爱音乐,他晚年于紫禁城畅春园和承德避暑山庄都修筑了戏楼,还亲自研制乐器,挑选宫女组建乐队。史料中记载了多条康熙听赏琴乐的资料,通过梳理发现康熙帝应是十分喜爱古琴的。如康熙南巡时在江南遇见了游艺琴家夏溥、苏州云泉庵住持特藻等人,均“邀至京师”,特藻后来还挂瓢于玉泉山,往来畅春园。康熙对游艺琴家的赏赐也是十分丰裕的,丁亥(1707年)康熙第五次南巡,国师金陶进献古琴和琴谱一册,奏《平沙》《太平》等曲,赐金褒美;南昌涂居仁善鼓琴,康熙帝命坐弹一曲,后嘉奖授其工部屯田司主事。②详见《历代琴人传·清代民国》第8页“金陶”条目、第9页“涂居仁”条目、第19页“特藻”条目,中国音乐学院中国音乐研究所、北京古琴研究会1965年内部油印版。

“秋霄嗷嗷云间鹤,古调泠泠松下琴。皓月清风为契友,高山流水是知音。”③《世宗宪皇帝御制文集》卷三十之《偶题》,载《钦定四库全书荟要·世宗宪皇帝御制文集、骆丞集》,北京:吉林出版集团,2005年,第232页。这是雍正皇帝的一首御制诗,诗中描写了清秋之夜,雍正帝如普通文人逸士一般端坐于松柏之下,琴横膝上、乐音萦绕,其山林归隐之情隐现于指下。此诗既表达了雍正帝的情怀,更是他生活的真实写照。雍正帝并非附庸风雅、逢场作戏,他应是真正懂琴、好琴、擅琴之人,仅《世宗宪皇帝御制文集》中就收录了十首与琴相关的诗作,如“兴洽拂琴”“临波调琴”“闲时横琴”“绮窗抚琴”“开窗张琴”“雨后鸣琴”等。据《养心殿造办处各作成做活计清档》记载,雍正宫内藏古琴达百余床,他尤其珍视宋制“鸣凤”和明制“洞天仙籁”,有专门的书斋“琴德簃”(咸福宫东室)庋藏。④中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编:《清宫内务府造办处档案总汇》第2册,北京:人民出版社,2005年,第336页。

乾隆在执政早期也是十分尊崇古琴艺术的,现存清代古画中存有一幅由意大利画家郎世宁主绘、中国画家补山水背景的《弘历观荷抚琴图轴》。画中乾隆皇帝身着汉装,临湖抚琴,描绘了乾隆帝在清风和松林间抚弦咏怀的惬意情景。其御制诗集有多首言及古琴,诗中对琴家唐侃⑤唐侃是旗人,随大将军费扬古出征昭木,颇有功,在军中犹以琴自随,至雍正年间始赐副都统衔。称赞有加,他曾多次听赏其演奏并御题诗赞,仅以《听唐侃弹琴》为名的琴诗就有3首,其他还有《琴者唐侃村居西山下是日过其庐因题》《香山听唐侃弹琴》等。诗中乾隆帝对唐侃的评价极高,并多次表明了对琴的推崇,如“是为太始正音堪味道,世间筝琵笛筑徒尔为”⑥《文津阁四库全书》第435册,北京:商务印书馆,2005年,第77页,《乾隆御制诗集》初集第42卷,《香山听唐侃弹琴》。。

毫无疑问,随着康雍乾三朝帝王“喜琴、倡琴”的信息传遍大江南北,琴人们“北上京都、游艺于王公巨卿”的现象逐渐活跃起来。清代前期北京地区常常盘踞着来自各地不同琴派的游艺琴人,主要有嘉兴金陶、南昌涂居仁、广陵徐周臣和徐晋臣、苏州特藻、广东云志高、福建李光塽、武宁吴景、邗江马士骏、广陵徐祺、湖北梁清格、上海乔钟吴等。如前所述,帝王们与琴人往来时并没有摆出一副居高临下的统治者架势,如当康熙邀请著名琴家夏溥北上京师被拒后,康熙帝还嘉奖其孝心,并不强求。康熙皇帝尚且如此,更何况皇城根儿下的王公贵族呢?在清初琴谱序跋和唱和诗作中,琴人在与王公贵族交往时多被称呼为“子”“士”或“先生”等。可见,琴家通常不被当作“琴工”之类的技艺工匠,而被当作文人士者,视为同等朋友。如徐晋臣是清朝康熙年间在京城声名显赫的琴家,《澄鉴堂琴谱·许汝霖序》中所言极具代表性,云:“徐君晋臣,为江左高士,其来京师也,王公大人,争折节与之交。”⑦徐常遇:《澄鉴堂琴谱》“许汝霖序”,《琴曲集成》第14册,北京:中华书局,2010年,180-181页。“折节”通常是指地位尊贵的人对于有才能见识的下等人能屈己待人,平等与之相交。《澄鉴堂琴谱》中有很多名士高官所题序跋,如辅国公普照,总督、大将军年羹尧等,大多数人均称其为“徐子”或先生,序跋落款处一般都加注“拜撰”或“顿首拜撰”字样,言辞中都对其称赞有加,常流露出从学之意。

总的来看,清代前期琴乐文化的社会生存空间表现出三大特点,即宽松的文化氛围、较高的文化地位、强烈的文化消费需求。首先,宽松是指国家意志对文化艺术的控制表现为引导、渗透等隐秘调控方式,而非强行介入或暴力镇压。由于清初康熙、雍正、乾隆三朝对琴乐的态度始终是学习、接纳,因此,琴乐发展处于一个极为宽松、自由的艺术环境,否则邗江琴师马士骏不会客居北京长达六十年之久。其次,清初琴乐地位较高。上至皇帝,下至王公巨卿,对琴的态度均为“敬”。哪怕是一个普通小孩也知道,违背圣命可能遭致灭顶之灾。然而当夏溥拒绝北上京师时还能受到皇帝嘉奖,实在是让人出乎意料。而王宫贵族们将琴人多称呼为“师”“友”“兄”等,赠序落款中客套尊敬之语比比皆是。毫无疑问,这种对琴人“称兄道弟”“言师唤友”的态度自然也提高了琴乐文化的地位。最后,当时上层社会对琴乐的文化消费需求较大,逐渐形成旺盛的琴乐消费市场。清初数十年间明末清初的代表性琴家几乎都有北上京都的游艺经历,可见琴乐文化消费力水平较高,此时古琴已逐渐进入清代古琴史上的兴盛期,亦可称为琴乐的“中兴时代”。那么,从琴乐本体来看,琴乐之“中兴”呈现出哪些新的特征或标志呢?

在我国古琴史上,南宋时期向来被认为是一个创作繁荣期。而不为人所知的是,清代前期也是一个琴曲创作的旺盛时期,共产生了新曲147首,包括器乐曲23首、琴歌124首。其中在琴谱中注明了琴曲作者的有95首,作曲家有尹尔韬、韩石耕、金陶、庄臻凤、程雄、蒋兴俦、沈琯、汪绂、王善等,还有未注明作曲者、系首次出现的琴曲52首。而更深入地研究这一时期的重要琴论和琴谱,则能得出一个整体性结论,即清代前期古琴艺术水准较高,具体表现为指法更复杂、徽位更精确、节奏更完善。

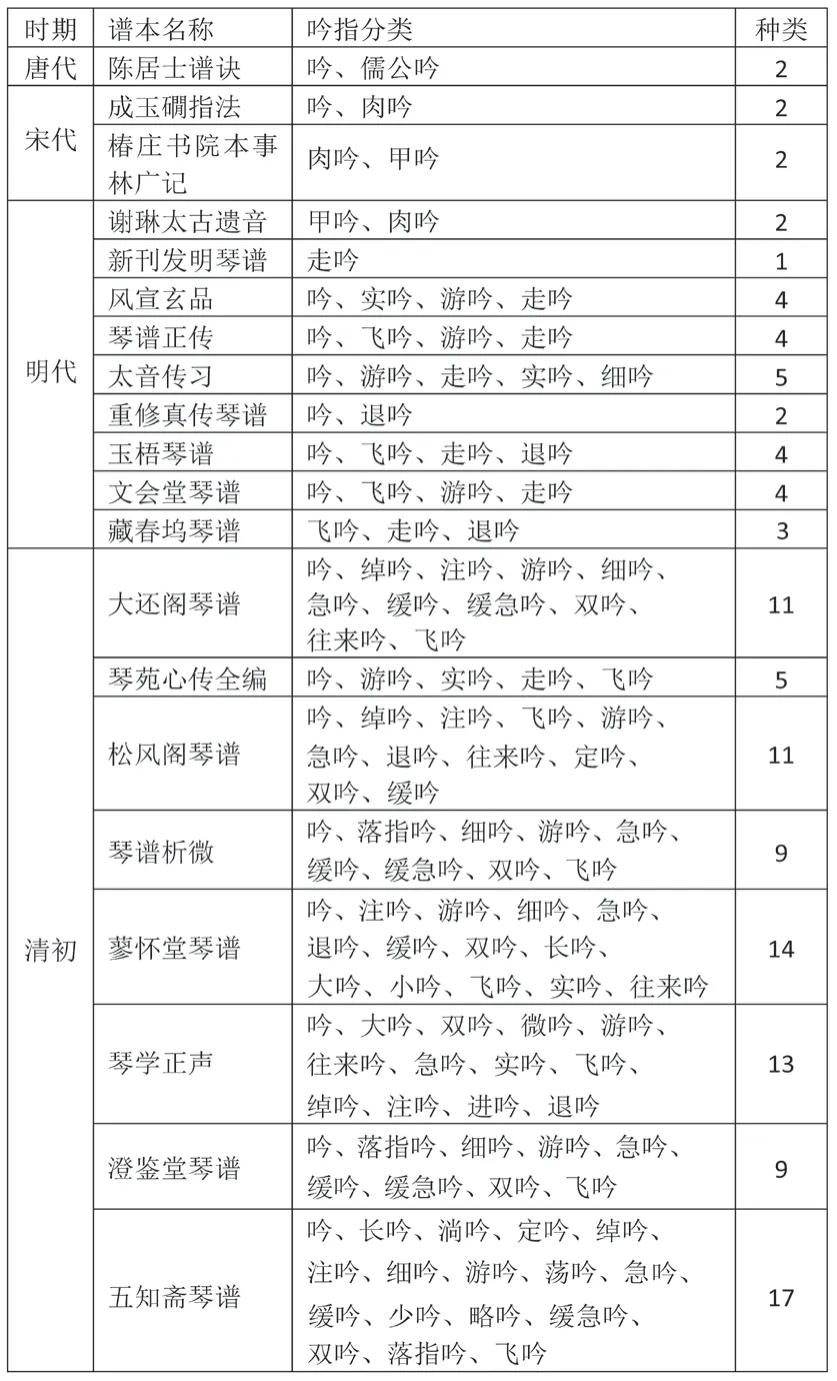

第一是指法问题。我国古琴右手指法体系在宋代已基本定型,除去大指、食指、中指、无名指的8个基本指法和组合指法外,常见的基本指法则有撮、涓、滚、轮、锁、拨剌及变体、套头指法。由于左手之“吟猱绰注”被视为淫声,因此左手指法体系一直没有得到长足的发展。而明末清初琴谱开始追求丰富的音色效果,注重音乐本身的艺术表现力,左手指法开始有了丰富变化,尤以左手吟猱指法的变革为典型。以下就现存重要琴谱指法表中收录的“吟”进行整理归纳。(见表1)

表1 “吟”指指法变异表

从上表中概念名词的分化演变和统计数据可直观感知,较之先清时期的诸琴谱中收录“吟”的各类指法而言,清初琴谱对其分类更细致,是从音位、幅度大小、波动的缓急、时间长短、波动的迟早来加以区分的。左手指法“猱”的演变与吟类似,故此不赘举。左手吟猱是既控制音高,又决定音色的一个表现细腻的按指滑奏技法,故现代琴家向来十分重视左手吟猱技法。清初琴谱左手“吟猱”考虑更周全、定义较准确、指法趋于体系化,这无不彰示了古琴演奏法正朝着更科学、更严谨的方向迈进。

第二是徽分的问题。对比现存明清琴谱可见,明代琴谱的减字谱多数只记录徽位不记徽分⑧成公亮:《秋籁居琴话》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第239页,“我所打谱的《西麓堂琴统》等琴谱都为明代琴谱,明代琴谱的减字谱只记徽位不记徽分”。,如左手按十徽八分位置就记为“十一上”,“七八”则表示左手按在七徽八徽之间而非七徽八分,具体音高则需要演奏者凭听觉和目光来寻找。清初琴谱开始记录徽分,如清初徐青山《大还阁琴谱》首次把徽位之间分解成十等分,琴谱中音位高低直接记写为“十八”表十徽八分,“七六”表七徽六分等等。除此之外,《琴学心声谐谱》《五知斋琴谱》的乐谱凡例也均明确表明其关于徽分的规定和考量。徐青山的《万峰阁指法秘笺自序》写道:“今吾人学琴,甘不并其语之何若,知二六两稼音本于七徽之九分也,而他语则曰八上;三弦之小间匀音本于十徽之八分也,而他谱则曰十一大都扣是者,不可尽述……追夫指法毫不谈,其如何以妙?如何以精?”⑨《大还阁琴谱》“万峰阁指法秘笺自序”,《琴曲集成》第10册,北京:中华书局,2010年,第450页。可见当时琴家弹琴时左手并不十分精准,大多数琴人仍然是以耳齐音,并非从律学角度来核准音高。清初琴家还处于徽分探索期,对于徽分的律学计算和解释还很少,因此清初各家琴谱徽分规定都有所不同,并没有统一规范。这一信息说明清初琴家开始对琴乐音声高度的准确性有所警觉,并进行了初步的探索。

第三是节奏问题。清初琴家均十分注重节奏,如《春草堂琴谱·鼓琴八则》要求:“知按节鼓琴,即数人并鼓,如出一手。”经笔者目检,早期琴谱的琴曲多数不分拍,如《神奇秘谱·上古神品》收录的《高山》《流水》等曲,不分段落,更没有分句的标示。至明代中期始,琴曲大部分才用句点标号来进行了段落划分。清代初期琴家常见的是用大圈点和小圈点(或瓜子点)表示句与逗,圈点一般在乐句的末尾而非句首。并在此基础上朝着节奏化的目标更进一步,形成了一些约定俗成的节奏惯例,如“凡鼓琴,首尾用缓,中间连络兼紧,大略如此……一曲有一曲之宫商节奏,初奏未即入调,或数句后,或一段半段,方有入调之韵”⑩《五知斋琴谱》“凡例”,《琴曲集成》第14册,北京:中华书局,2010年,第385页。。文中提到的“首尾用缓、中间连络”及“初奏未入调”等要点非常吻合我国古代乐曲结构中节奏发展的基本规律。有时,乐句旁用竖线表示“连奏部分”,如《大还阁琴谱》《臣卉堂琴谱》《友声社琴谱》《琴苑心传全编》《琴谱析微》《蓼怀堂琴谱》《澄鉴堂琴谱》《五知斋琴谱》⑪详见《琴曲集成》第11册,北京:中华书局,2010年,《臣卉堂琴谱》之《流水》《列子御风》,《友声社琴谱》之《凤翔霄汉》,《琴苑心传全编》之《来凤引》《高山》等曲部分段落。《蓼怀堂琴谱》《澄鉴堂琴谱》《五知斋琴谱》中更为普遍。等。通过观察可发现,这种谱右的竖线表示细微节拍,类似于简谱中在音符下方加短时线,表示八分音符或十六分音符等时值。除去这些符号之外,对于节奏还有更为精密细致的描述,如每段或谱旁有曲情和节奏解说分析,如清初《琴谱析微》《澄鉴堂琴谱》《五知斋琴谱》等曲谱中常写明了乐曲演奏的速度和力度术语,如“疾”“缓”“轻”“重”“跌宕缓”“飞吟”“入慢”“连”“稍入慢”“连”“徐音”“慢”等。

综上,清代前期康乾盛世对琴乐的兴盛起到了积极推动作用,此时期琴人如过江之鲫,数不胜数;琴家辈出,其琴论琴著的影响力直至今日;琴派兴盛,琴人团体层出不穷;琴乐发展迅速,艺术技能水准达到高峰;琴乐创作曲丰富,《梧叶舞秋风》等琴曲脍炙人口;琴乐地位较高,琴人的社会地位等同于士人;琴乐需求量大,社会受众对之十分追捧……种种客观事实表明,清代前期确实迎来了琴乐的中兴时代。然而,历史客观规律表明,任何一种文化到达其顶峰后必定迎来紧缩期、衰落期甚至消亡,正所谓“物极必反”。当然,这种后果的出现缘于多种因素,就文化本体而言,主要因素是文化极盛则容易在文化本体滋生出许多弊端,如果任由其发展下去,这些弊端则成为文化衰亡的直接推手。例如前面谈到清初琴家十分注重节奏,以至于出现“打花舌”来校正节奏。清代琴家陈幼慈曾批评这种现象:“口宜吻合勿言,以敦品格,甚有打花舌而作节奏者,尤陋品之可鄙也。”⑫陈幼慈:《邻鹤斋琴谱》“身手耳目心口各宜留意”,《琴曲集成》第21册,北京:中华书局,2010年,第20页。何谓“打花舌”?打花舌是地方民歌中常见的技巧,即舌尖的快速颤动,轻轻念出“得”的音,使气从舌尖的前部冲出。如果琴家不自我揭露,时隔百年的学人断然想不到,清初琴家还有打花舌的技巧。

二、琴乐自省时代(1786-1911)

如文所示,本文将清代琴乐文化生态系统一分为二,即中兴时代与自省时代。分界线为乾隆五十一年(1786年)。显然,是年并非朝代更替之年,也无政治、经济和战争之惊天动地的大事,却为何以1786年为历史分界线呢?

音乐史学界的历史分期常采用两种方式,其一为“政治分期法”,是以音乐艺术之宏观语境的阶段性为划分原则;其二为“风格分期法”,是以音乐艺术自身发展之规律和变化轨迹进行划分。本文则更重视于将研究对象置于其赖以生存发展的具体历史环境之中,并不进行宏大的背景叙事,而是将真正导致琴乐艺术发展的阶段性、风格突变等直接相关的政治事件、文化思潮等视为历史凝结点。康熙、雍正、乾隆三朝的政权更替并没有对琴人生存空间有重大影响,其时琴乐地位、琴人生存状况、文人的琴乐文化交流、社会对琴乐的审美评价等等没有发生很大的改变,不足以形成琴乐风格突变的条件。然而,乾隆五十一年(1786年)十二月十七日,曾经“喜琴”的乾隆皇帝发布上谕批判古琴,其言:“后世古乐失传,而制谱者多用钩擘扫拂等法,以悦听者之耳,遂使一字而有数音,几与时曲俗剧相似。”并由此引发了一场“琴乐批判思潮”,⑬吴安宇:《乾隆中晚期琴乐复古思潮研究》,《中国音乐学》,2017年,第75页。这对琴乐文化生态影响至深,足以撼动琴乐发展之轨迹,因此本文将此事件作为第二阶段的叙述起点。

继乾隆五十一年上谕后,乾隆帝又陆续于丁未(1787年)、乙卯(1795年)颁布共计六道正乐批琴的御旨和御批⑭朱载堉《乐律全书》卷首,《景印文渊阁四库全书》第213册,台北:台湾商务印书馆,2008年,第1-7页。以下凡引其中文字,均不再注明出处。,对琴乐的批评如“俗”“淫”“靡”“陋习”“非古”等充斥字里行间。之后四库馆臣们联袂附议了长达5381字的“内廷翰林等考据琴谱指法按语”,并在《四库全书总目提要》中经部“乐类”序、子部“艺术类”序跋和数篇琴谱琴著提要等一系列相关文献资料中对古琴予以批判。《四库全书总目》还一改中国古代目录书中“琴”立于“经部乐类”的图书分类传统,将琴谱琴论置入了“子部艺术类”。其言:“琴本雅音,旧列乐部。后世俗工拨棙,率造新声,非复清庙生民之奏,是特一技耳……至于谱博弈、论歌舞,名品纷繁,事皆琐屑。亦并为一类,统曰杂技焉。”⑮《子部·艺术类》序,《四库全书总目》卷一百一十二,北京:中华书局,1965年,第952页。可见《四库全书总目》不仅认为琴乐不合礼乐古制、不再属“雅乐”,而且还视其为民间技艺,贴上“俗乐”“新声”的标签。由于“琴乐批判狂潮”是由皇帝和知识精英们——四库馆臣及文人士大夫们发起的,他们身处知识链的上端,掌握着绝对话语权,因此他们的言论与思想有可能在宫廷内外甚至全国各地传播。

故清代中期这场由国家意志带来的文化困境乃清代琴乐文化生态之“第一变”。当乾隆等对琴乐的批判导致琴乐不再被视为高雅音乐的代表后,琴乐不再是具备标志性特征的文化,王公贵族、官绅们对其的消费需求也随之大大下降。因此较前期而言,清代中晚期琴人游艺京师之风明显减弱,大部分琴家盘踞于江南富庶之地,游艺于官绅富商中,尤以经济发达、社会生活繁盛、巨商云集的扬州为盛,竟然出现“海内文士,丰集维扬”的局面。据记载:“维时工斯艺(指琴)者,若金陵吴官心、蠙山吴重光、曲江沈江门、新安江丽田等,汇集维杨,仕柏日与之讲求研习。”⑯[清]吴灴:《自远堂琴谱》,乔钟吴跋言,《琴曲集成》第17册,北京:中华书局,2010年,第205页。

当然这种繁荣景象并不长久,接踵而来的晚清70年是传统与现代、战争与冲突相互交织的一个特殊历史时期。据记载,自1840年鸦片战争至1911年间,战争和武力冲突的数量多达500次左右,南方富庶及沿海地区更是成了兵家相争之地,无论是农户百姓、还是高官富商,生活都受到极大影响,到处漂泊逃难。可想而知,他们大多无心悠闲娱乐,故作为清客的琴人多数失去了生活来源,生存状况受到极大威胁。琴谱中记载因避战乱回原籍或四处流离的琴人有很多,如广陵琴家秦维翰、上海琴家沈维裕、闽派琴家祝凤喈、陈世骥等。还有一些琴家不得不四处逃难,避难于滇渝粤一带偏远地区,如晚清江南琴人曹琦(杭州人),游艺至蜀,成为邠州唐彝铭江阳署幕客;从学于浙江名琴家冯彤云的张孔山,道光咸丰年间游方至青城山中皇观成为道士等。

故清朝晚期战争带来的生存困境可视为琴乐文化生态之“第二变”,此时江南琴家开始逃亡于各地,其生存更为窘迫,游艺于官府宴集或高官幕署的琴人较少见,多数琴人以教书开馆勉强度日。在乾隆时代被剥去“乐政规谏”外衣的琴乐,当其生存环境进一步恶化时,再一次剥离了“修身养性”的本质。受生计逼迫的琴人们不得不收起“七不弹、八不宜”等祖上传下的规矩,而游艺于“蒙童女徒”间。如清末著名琴家孙晋斋“待至二十五岁以后,先严去世,宦囊清冷,家计日艰,生平别无所好,唯喜操缦,稍知音律,不忆都中公侯王伯、士大夫及僧道、官吏、商贾、闺秀皆从学琴”,以至于“世之有三教九流,诸子百家、士农工商、琴棋书画、渔樵耕读、王公官宦、闺阁庶民、僧道筮尼、娼优隶卒,一一倍尝之矣。”。⑰[清]孙晋斋:《以六正五之斋琴谱》“孙晋斋韵罄琴序铭赞”,《琴曲集成》第26册,北京:中华书局,2010年,第226页。门下拥有数百弟子的一代名师孙晋斋都不得不游艺周旋于三教九流间,可知其中酸楚、无奈。

因此,随着清代中晚期琴乐文化生态之“二变”而带来的一个深层变化,即琴乐和琴人地位的下降。正如琴家马兆辰自序:“近则以琴名世者绝少,概见士大夫间闻其声,无不厌倦欲卧,岂世情纷扰,俗虑营营,古音固不可复哉。”⑱[清]马兆辰:《卧云楼琴谱》“自序”,《琴曲集成》第15册,北京:中华书局,2010年,第12页。比较史料可知,此时期琴人身份地位或生存状态明显低于清初琴家,这一点从琴家与官绅百姓游艺交往过程中的对话用语可知。清代中晚期游艺琴家刊刻的琴谱中并未见位高权重的官绅名士所题之序跋言辞,甚至《响雪山房琴谱》《裛露轩琴谱》等开篇就是琴曲,无任何序跋或凡例、指法之类的文字。而且清初琴谱序跋中“拜撰”或“顿首拜撰”等字样在清代中晚期较少见,仅有少数几位文人加注“谨跋”二字,对琴家称呼也少有尊称。如乾隆晚期广陵派琴家吴灴游幕于上海李廷敬官署,其编撰《自远堂琴谱》时已经八十三岁,而为谱撰序的李廷敬(58岁)、张敦仁(46岁)、乔钟吴(60岁)皆直呼其名——“仕柏”。

这一情形在蒋文勋《二香琴谱》转引的其师韩古香书信中更为突出:“汝书有黄菊开时重游海上之约,恐其时弟(按:即韩古香)早返舍,断不能奉陪矣。”⑲[清]蒋文勋:《二香琴谱》“祭韩古香先生文”,《琴曲集成》第23册,北京:中华书局,2010年,第81页。韩古香为清代中期非常著名的一位专业琴家,也是乾隆年间琴人传承脉络的核心,时人称其“上追严徐、近继王李⑳严徐应为严天池、徐青山,王李则应为其师韩古香一脉上峰的王泽山和李玉峰。,薄海内外无其匹也”。蒋家世代为商,蒋文勋19岁始从韩古香学琴,断断续续学琴十年。蒋韩二人年龄相差悬殊,时韩古香“年逾花甲”,而蒋文勋不满30岁,为何一位六十多岁、享誉海内外的琴家在一位不足30岁的商人面前会如此卑贱的自称“弟”?看蒋文勋所撰之序,则不言自明:

故十余年间来无不侍去无不思,近在苏城则以形逐影,远游省外则以想致梦,然而远去河南近往宁波,而书信往来未尝或之间也。奈老师食指浩繁,而文又家贫力薄,更兼以所业事殷赋质鲁钝,故不能久延于舍尽学于心,而致有今日无穷之恨也!

所谓“食指浩繁”是指其家庭人口众多。可见,由于韩古香家庭贫困,其迫于生活压力十余年来四处游艺于省内外,如苏州、宁波,甚至远至河南。蒋文勋可谓其“衣食父母”,如果其能久延于舍,则可免去其舟车劳顿并获丰厚养家资费。如此则韩古香之言行属人之常情,深表理解。

综上,清代中晚期琴乐文化生态发生了两次巨变,致使游艺琴家生存窘迫、身份地位不断下降,从北上京都、游艺于“王公巨卿”,到盘踞江南、游艺于“官绅富商”,最后不得不四散各地、游艺于“蒙童女徒”。那么,琴乐文化又是如何通过自我调整来适应琴乐文化生态的发展变化,并是否呈现出趋同性特征呢?

清初琴之“中兴”确实带来了琴乐庸俗化的现象,出现了一批所谓“江湖派”琴家。如《春草堂琴谱》曾批评曰:“江湖游客,以音动人,则其琴纤靡而合于俗,以至粥奇谬古,转以自喜,此江湖派也。”㉑[清]苏璟:《春草堂琴谱》卷首“鼓琴八则”,《琴曲集成》第18册,北京:中华书局,2010年,第220页。这些琴家技艺不精,却四处游艺来骗吃骗喝,甚至还有琴人不会看琴谱,连徽分上下、琴头琴尾都辨认不出,却四处教人弹琴,正如清代琴家王仲舒所言:“逊心学琴者少,好作聪明者多。乌有所谓正传真传,读青山氏书,见有认尾为上,认岳为下者,堪为例绝,上下且不能知,何能论此中微妙?”㉒[清]王仲舒:《指法汇参确解》“碧鲜山房琴窗随笔”,《琴曲集成》第20册,北京:中华书局,2010年,第239页。然而,随俗的琴家只是小部分,更多的则是对这种俗化现象的批评,大部分琴家还有意识地对琴乐文化进行反省和检讨,提出了很多修正措施,呈现出文化“自省”的典型特征,最具代表性的有清代中后期的重要琴谱琴著《春草堂琴谱》《自远堂琴谱》《琴谱谐声》《二香琴谱》《张鞠田琴谱》《琴学入门》《蕉庵琴谱》《天闻阁琴谱》《以六正五之斋琴谱》《枯木禅琴谱》《琴学初津》《琴学丛书》等。常见于这些琴谱中的“琴论”“琴约”表明,当时琴坛并非都是追求盈耳之辈,大部分琴人仍然能遵从古训、严守修身养性之琴道,并急切地渴望整顿琴人群体内部,体现出俗归雅的文化心理。如:

《春草堂琴谱》曰:弹琴要辩派,而后不误于所从。夫所谓派者,非吴派、浙派之谓也。高人逸士,自有性情,则其琴古淡而近于拙,疏脱不拘,不随时好,此山林派也;江湖游客,以音动人,则其琴纤靡而合于俗,以至粥奇谬古,转以自喜,此江湖派也;若夫文人学士,适志弦歌,用律严而取音正,则其琴和平肆好,得风雅之遗,虽一室鼓歌,可以备庙廊之用,此儒派也。辨别既明,不可不从其善者。㉓[清]苏璟:《春草堂琴谱》卷首“鼓琴八则”,《琴曲集成》第18册,北京:中华书局,2010年,第220页。

《琴学尊闻》:调有今古,指出铿锵,今犹古也。法有南北中州,生其地而操土音,亦不忘本也。派有儒林江湖媚音,除与筝琶异,是在乎人。党同伐异,有门户习气,琴学不然。㉔[清]郭柏心:《琴学尊闻》“叙”,《琴曲集成》第24册,北京:中华书局,2010年,第212页。

更重要的是,“整顿和规范”并非说说而已的口号,从琴谱内容来看,琴乐艺术发展也呈现出与琴乐文化“自省”式发展的趋同性特征,即琴学乐律化、琴乐简约化。

首先是清代中晚期始,文人士大夫们的琴律著作大幅度增加,其中绝大多数都是对康熙《律吕正义》的重复和阐发。如曹廷栋《琴学内外篇》、梅谷成《操缦厄言》、孙尔周《琴问》、钱塘《琴律》、程瑶田《琴音记》、孙长源《琴旨补正》、戴大昌《琴音标准》等。清代前期琴谱所涵盖的琴学知识体系承续明代,以“十六法”“二十四况”等演奏美学理论和“七不弹”“八不准”之类的教条规矩为琴学知识体系的主体部分,乐律学知识受到很大忽视。难怪陈幼慈曾感叹:“今琴学久废,音律之道不讲,甚至士大夫绝而不论,不思古者,君子无故不撤琴瑟,何哉?”㉕[清]陈幼慈:《邻鹤斋琴谱》“邻鹤斋琴论”,《琴曲集成》第21册,北京:中华书局,2010年,第8页。还有多条证据都指明当时琴人不通律学,对于各谱之间命调系统不统一,律吕音字舛误等情况都不能解释,甚至不明琴调、不懂琴上之徽分为何音。如《二香琴谱》谱主蒋文勋于谱首自序中谈到诸谱对《平沙落雁》一曲的定调不同,韩古香本人也无法解释。他的老师很少授予他琴律知识,导致他甚至不知道《洞庭秋思》的首音是什么,其文如下:

乙酉冬,韩翁返里,余访友武陵时弹《洞庭秋思》,《洞庭》以三弦九徽四分起手,他曲罕用,坐客问此点何音,盖讥余之误按也,余无以应。㉖[清]蒋文勋:《二香琴谱》“自序”,《琴曲集成》第23册,北京:中华书局,2010年,第77页。

“自省时代”出现了的琴律琴论著作达到33部,占同期琴谱琴著总数一半多。其中多数是对《四库全书》中刊载的康乾《律吕正义》篇和王坦《琴旨》篇的转录,少数为琴家自己的理解和阐发,如戴长庚、陈幼慈等人有关律调的理论见解也被后辈接纳,转载于琴谱中。并且这33份琴谱谱主多为知名文人或琴家,刊刻地或传播地都处于江南、京师、上海、福建、湖广地区等清代政治、文化、经济的热点地区,其传播力度与影响力应该较大。可见,在“琴乐批判思潮”的带动和影响下,中晚期琴人已将琴乐律调知识纳入琴乐知识体系,民间琴人学习律学的风气日益浓厚,在琴界已经形成了主流和热潮。

其次,除律调知识受到重视外,琴谱中“去俗归雅”“去繁就简”等自省意识也较为强烈,中晚期琴乐艺术较初期而言呈现出更简洁、朴素的特点。具体而言,简洁化体现在三个方面:第一是“音归正统”。儒家乐论中向来有“五正二变”之说,中晚期琴谱中所载琴曲的旋律多采用五正声——宫、商、角、徵、羽作为骨干音,而仅有少量的变音作为装饰性或色彩性音声。除了“音归正统”外,琴曲调式也十分强调五正音调式体系,日本学者山谷阳子也曾谈及“清代中叶进行了调弦法整理,外调被整理统一了,除特制的曲子外都变成正调了”。㉗〔日〕山谷阳子:《古琴音乐的历史变迁》,载中国艺术研究院音乐研究所编:《琴学60年论文集》,北京:文化艺术出版社,2011年,第306页。第二是“指法简化”。明清时期古琴右手指法分基本指法和组合指法,其中基本指法有22势,分别是抹、挑、勾、剔、劈、托、打、摘、历、弹、泼、剌、扫、撮、带起、轮、滚、拂、索铃、锁、涓、打圆,另外还有组合指法近百种。然而,清代中晚期琴谱中很多指法已经基本不用,常用指法不过10余种。当时甚至出现了废吟猱的过激思想,清末民初琴家杨时百《琴学丛书》也批评当时有些习琴者“废吟猱不用”“私意更改”。 第三是“命调统一”。唐宋以来,我国琴律琴调体系十分混乱,琴家命调习惯有四种方式:以主音命调(如宫音)、以律吕命调(如林钟调)、以弦法命调(如慢角调)、以风格命调(如凄凉调)等。久而久之,这四种不同的命调习惯开始共存于一谱之中,常使琴家们极为困惑。因此在很大程度上,“琴调”是琴家琴人们相互交流学习的前提和基础,难怪琴家琴人之间常互称为“同调”。清代中晚期有很多琴谱开始在律调系统上做调整,常见为“调式+主音”的命调方式。如九嶷派杨宗稷《琴学丛书》存曲谱三十二曲,主要采自广陵派《自远堂琴谱》《五知斋琴谱》《蕉庵琴谱》及《春草堂琴谱》《琴学入门》等曲谱。尽管曲谱来源很复杂,但对其命调方式做了统一调整,均为“调式+主音”,如将《五知斋琴谱》本中原为“姑洗调”的《秋鸿》曲变更“为徵调宫音”。

当然,形成清代中晚期琴之“自省”的因素还有很多,如乾隆年间的文化高压政策。清高宗的文化高压政策并非仅针对琴乐一门,受其影响最深远的莫过于文学。乾嘉时期为清代朴学最盛之时,文章最衰之世。而与文人们不再激扬文字、转而埋首于朴学之考据风尚有趋同性的是,琴人们习琴开始趋向简朴的音调旋律、规整的琴调命名、缓慢的琴乐节奏、简单的指法体系等。另外还有一个不得不提的因素,即琴乐文化本身具有的自省性。与其他乐种不同的是,琴乐根植于儒家文化,正是有赖于文人群体的喜爱、推崇和贡献,才使得琴乐文化艺术维持了三千年不坠的文化传统。相应的,琴乐文化也遗传了儒家价值体系因子,纵观历代琴论发现,琴人群体的核心价值观始终是“德”,即通过习琴修身养性、涤荡淫心。可见文人习琴目的正在于“自省”,通过琴乐来修身养性,净化心灵。

综上所述,清代政治社会环境的变革与游艺文化生态的阶段性变化,以及琴乐文化格局的整体变动和琴乐新特征等诸多方面之间形成了密切的关联性和内在统一性。这种统一性首先表现在清代琴乐艺术的兴衰更替中,琴家游艺现象的消长、琴乐艺术的阶段性变化、政治社会环境的演变、琴乐文化地位变革等文化生存空间内诸多文化事项发展呈现出趋同性,使得本文中历史阶段划分的逻辑标准与史料基本一致。这种趋同性带来了清代260余年间文化格局呈现出A(宽松)+B(阻抑)的阶段演变,由此正好对应游艺的阶段性发展,即“游艺于王公巨卿”的琴乐中兴时代和“游艺于官宦缙绅、蒙童女徒”的琴乐自省时代。如果从主客体关系来辨析“趋同性”的话,即尽管文化客体在不停地变化置换,或为政治革命、或为文化思潮、或为游艺现象、或为琴乐艺术创作等等,但文化主体却始终不变,均是中国传统的文人士大夫阶层,具有相同的文化身份。因此同一社会空间下的时代精神、生产关系、传播体制的演变,及所反映出的个人或群体的思潮观念、文化价值观、审美心理、行为习惯、文化性格等等均与琴乐发展过程中的人文选择相吻合,形成文化要素本质的一致性。其次表现为当琴乐文化心理、传播方式、生存手段等整体变动时,琴乐艺术也会在这一整体的文化格局异变中调整自己的位置,在琴乐演奏风格、琴学理念、琴乐美学观、琴律琴调等各方面形成新的特点。从上文表述中可以看出,琴乐中兴时代的“指法更复杂、徽位更精确、节奏更完善”等特征和琴乐自省时代的“琴学乐律化、琴乐简约化”等特征的出现,虽然有着琴乐自身发展的基本规律和内在理路,但同时离不开文化整体格局兴衰消长的推动力。因此,琴乐艺术中“新质”的出现,并非横空出世,而是将琴乐艺术内在基因赋予新的蕴意、新的认识,使得琴乐艺术的发展变化生长在传统文化母体之中,始终在文化内部进行着与琴乐文化特质相谐的变迁。

——古琴》