服务能源化工产业高质量发展的技术技能人才培养研究

李建法 李艳* 白韡 高玫香 惠园园

(1.榆林职业技术学院,陕西 榆林 719000;2.神木职业技术学院,陕西 神木 719300)

0 引言

2016年,陕西省提出“把陕北打造成全球一流高端能源化工基地”的目标,“把榆林建设成为世界一流高端能源化工基地,为推动陕西追赶超越作更大支撑,为加快陕西经济社会发展作更大贡献。”榆林努力加快建设世界一流高端能源化工基地,全力推进转型升级高质量发展。2018年8月,榆林市委四届五次全会审议通过了《关于加快推进煤化工产业高端化发展打造世界一流高端能源化工基地的实施意见》,2020年9月1日发布的《中共榆林市委关于学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章的意见》第二部分为坚持新发展理念,加快建设世界一流高端能源化工基地,推动经济高质量发展迈出更大步伐。提出高水平推进“三个转化”,深化“12363”战略,积极谋划建设一批千亿级煤化工全产业链项目,打造万亿级能源化工产业集群。榆林在高端能源化工基地建设上的持续发力,成效显著,令人鼓舞,但令人担忧的技能人才队伍瓶颈问题,如数量严重不足,技能素质低下,人员结构不合理等。榆林高端能源化工基地发展中的人才问题正在成为制约榆林经济发展的一块重大短板。

1 能源化工企业人力资源队伍存量存在的问题

1.1 榆林能源化工基地国有企业人力资源现状调查及结果分析

通过随机调研榆林能源化工基地六家具有代表性的国有企业,对企业现有人才(4679人)资源进行调研和数据分析。

(1)学历普遍偏低。其中,中专学历以下人员占到22%,中专及大专学历人员占到53%,大学本科占到24%,研究生以上学历人员共48人,只占1%,分布图如图1所示。

图1 从学历上分析的分布图

(2)专业技术技能普遍不高。具有初级职称人员共有3650人,占78%;具有中级职称人员(含职业证书初级证书)共有917人,占19.6%;具有高级职称人员(含职业证书高级证书)共112人,占2.4%。

调研同时发现,企业人才资源开发建设中存在用人观念落后、育人意识淡薄,对人才的技能培训提升不重视,企业文化教育不足,不注重人才梯队和结构的长远规划和建设等问题。

1.2 榆林地方化工企业人力资源现状及结构调研分析

榆林是兰炭产业的发源地和全国最大的生产基地,也是榆林市最大的煤化工产业和经济发展的重要支柱。兰炭总产能6027万吨/年,约占全国总产能的60%。2018年榆林兰炭产量3151万吨,约占全国总产量的50%。课题组通过随机选取榆林二十家地方中小型兰炭企业进行调研(2175名员工)。

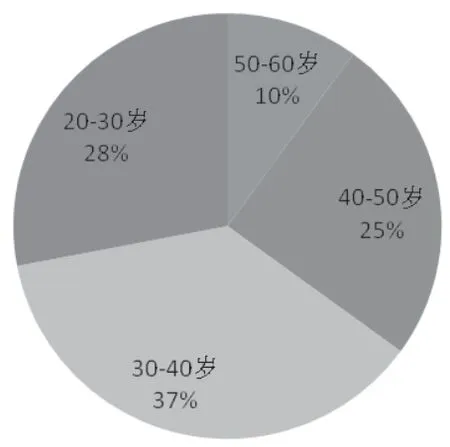

(1)平均年龄偏大。30岁以下人员占28%,31~40岁人员占37%,41~50岁人员占25%,51~60岁人员占10%,分布图如图2所示,可见30~50岁的职工人数比较多,30岁以下的新生力量占比较少,职工队伍建设后继乏力。

图2 从年龄上分析的分布图

(2)整体学历偏低。中专学历以下人员占49%,具有中专学历人员占11%,大专学历人员占33%,具有大学本科及本科以上学历人员占7%,该分布图如图3所示。各企业员工学历普遍偏低,可以反映出兰炭产业从业人员专业素质普遍偏低。

图3 从学历上分析的分布图

(3)一线操作人员招聘难。55%的企业对岗位操作人员需求迫切,55%的企业认为技术操作人员招聘困难,45%的企业现有人才流失问题严重,60%的企业表示应聘人员职业技能不足,65%的企业希望加强员工的安全生产培训,70%的企业渴望员工技能培训,55%的企业将高职毕业生定位为技术骨干,40%的企业将高职毕业生定位为生产一线人员,各项数据分布如图4所示。

通过数据比较,可见地方化工企业与国有企业相比,企业人员年龄结构偏大,从业人员学历大幅下降,技术技能人才更为紧缺,人才引进难,流失快等。兰炭企业的从业人员难以匹配地方政府提出的兰炭产业高质量发展和转型升级的战略目标。

综上所述,榆林高端能源化工基地发展建设人才存量素质整体不高已成为阻碍榆林高端能源化工基地建设发展的一大壁垒,亟待提升技能水平以适应能化产业高端化、现代化的需要。

图4 企业人才需求情况分析

表1 榆林周边高职院校化工类专业近三年招生情况统计

2 化工技术技能人才培养存在的问题

2.1 技术技能人才培养的供给侧增量堪忧,可持续发展后继乏力

首先是报考能源化工类专业的考生人数不足,报到率偏低。笔者组织课题组对陕、甘、宁、蒙等现代能源化工聚集省区开设化工专业的14所大专高职院校近三年招生情况作了调研,结果表明,大多数院校实际招录数远远低于计划数,14所职业院校招生计划数和实际完成数相差甚远,如表1所示,各院校招生人数均不乐观,相关统计分析如图5所示。

可见,全国煤化工最富集的陕、甘、宁、蒙四省区14所高职院校连续三年没有完成招生任务,总计招生都不到10000名。对于近年来蓬勃发展的能源金三角地区现代煤化工产业,尤其是雄心勃勃计划打造世界高端能源化工基地的榆林而言,化工类技术技能人才培养不足将成为制约基地建设的重大短板。

2.2 能源化工企业技术技能人才需求侧已出现供给不足

由于拥有340多万常住人口的能源大市化工职业教育长期滞后产业发展,技术技能人才无论质量还是数量都差强人意,短暂的高等职业教育办学历史,年轻的专业教师队伍、落后的职业教育设备设施,使得人才培养质量也难以满足新技术新工艺密集迭代的现代煤化工生产需要。尤其近几年化工专业招生数量较惨淡,全市每年不足200人的报考数难以满足高端能源化工基地发展对技术技能人才的需要。以化工类技术技能人才为例,2019年,榆林职业技术学院化工系总计毕业5个专业173名学生,但毕业季仅集中来学校招聘的大型国有企业就有10多家,人才需求量达800多人。可见,这种专业技术技能人才培养数量严重不足,质量不高的现状,已成为制约高端能源化工发展的明显短板。

图5 近三年14校计划招生/实际招生总数

3 服务高端能源化工基地高质量发展的技术技能人才培养策略

3.1 加快推动职教20条真正落地,构建现代化工职业教育体系

职教20条作为我国职业教育高质量发展进程中的纲领性文件,政府应加快推动文件落实落地。虽然榆林市也出台了相应的文件《榆林市人民政府关于深化职业教育改革发展的意见》(榆政发〔2019〕28号),但从制度顶层设计到具体实践,尚需职业教育主管部门、职业院校、行业组织、行业企业等主体具体落实。政府高层应加快制定相关配套制度,抓好重点建设项目,如“双高计划”、1+X证书制度试点、产教融合型企业等项目,发挥地方政府运用行政资源推动职业教育改革发展的积极性和主动性,构建发展职业教育的政策、制度和社会环境。

教育行政部门应全力加快构建和完善现代化工职业教育体系,推动教育链、人才链和产业链、创新链有机衔接。现代煤化工属于技术密集型重工业,对生产操作技能要求比较高,技术技能人才培养体系的重点是高职院校和应用型本科。因此,结合榆林能源化工产业布局,提出以下建议:

首先,榆林的三所高职院校应统筹规划,错位发展,榆林职业技术学院地处市域中心,应重点瞄准煤制烯烃、煤制乙二醇等发展现代煤化工相关专业。神木职业技术学院作为地方化工企业集中区,重点建设好化工领域的化工安全技术、环境检测等安全环保类专业群。

同时,大力开展企业员工技能培训,解决目前市域内地方化工企业众多,企业人才存量素质不高的问题。榆林能源科技职业学院作为实力相对较弱的民办高职院校,应瞄准技术要求相对较低、但面临产业转型升级任务的榆林地方主导产业兰炭生产,开展人才培养和职工技术技能培训。

其次,在政府推动下,应尽快打通纵向人才培养通道:一是加快推进榆林学院的应用型高校转型发展;二是构建高职院校与榆林学院、榆林学院和中国科学院大学能源学院共建榆林分院等联合办学等形式,搭建高职学生专业学士、专业硕士和专业博士的升学通道,为榆林培养更高层次的化工人才。

3.2 着力破解深度产教融合难题,提高技术技能人才培养质量

(1)深化产教融合,加强校企合作,提高技术技能人才培养质量。地方政府应按照中省及榆林市关于深化职业教育改革发展、促进产教融合的相关文件精神为指导,尽快出台关于深化职业教育校企合作的产教融合实施方案,从顶层设计提供产教融合的制度保障。结合高端能源化工产业发展规划和榆林市提出的2022年,建成榆林市3所产教融合型院校之一为目标,利用好《建设产教融合型企业实施办法(试行)》,按照《试点建设培育国家产教融合型企业工作方案》和《国家产教融合建设试点实施方案》等政策文件,大力推进产教融合型企业建设。支持神木市建成产教融合型城市,出台“产教融合型企业”认定办法。积极引导,支持培育和建设一批深度参与产教融合、校企合作,能在职业教育中发挥重要主体作用,在提升技术技能人才和创新创业人才培养质量上发挥重要作用的产教融合型企业,推动区域内产教融合型院校的加快建设。对深化产教融合取得显著成效的企业,按规定给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励,并按规定落实相关税收政策。通过制度建设和政策激励,提高校企合作,协同育人的积极性,达到整合校企生产要素,促进行业企业生产要素融入人才培养,提升人才培养质量的目的。

(2)以双高建设为契机,创新开展现代“学徒制”人才培养。高端能源化工基地技术技能人才培养主体是高职院校,榆林地方高职院校应借助高职院校双高建设的东风,充分发挥产业集聚的优势,主动适应社会经济发展,通过项目推动推行现代学徒制来实现提升院校办学水平和技术技能人才的高质量培养。

榆林多年来一直致力于打造高端能源化工基地,境内化工企业众多,具有实行现代学徒制的优越条件,是其他地区无可比拟的。地方职业院校应主动对接企业,深入贯彻《教育部办公厅关于全面推进现代学徒制工作的通知》和《陕西省人民政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》(陕政办发〔2019〕26号)系列文件精神。大力推进现代学徒制,引入德国优质职业教育资源,借鉴德国“双元制”职业教育的成功经验,特别是要引进化学工业领域具有“双元制”教育成功经验的企业,通过制度创新和模式创新,让企业全链条参与职业教育育人方式改革,实现德国“双元制”职业教育的先进办学模式和人才培养经验的本土化改造,实施“双元制”人才培养模式,形成招生即招工的职业教育办学格局。

(3)发挥高端化工企业集聚优势,打造高水平专业群。重构能源化工专业体系,打造高水平能源化工专业群,形成以品牌专业为核心的优势互补、协调发展、具有能源化工特色的专业群,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,提升专业与产业之间的资源融合度、专业群内各专业之间的资源共享度,形成具有调和、互动、柔性等特征的专业治理体系,激发专业办学活力。榆林职业技术学院应以应用化工技术省级一流专业培育项目建设为契机,以该专业为核心,推动包括化工装备技术、化工自动化技术和工业分析技术在内的现代能源化工专业群建设;神木职业技术学院应推动电厂热能动力装置省级一流专业建设项目为核心的,包括环境监测与控制技术、消防工程技术、化工安全生产技术的能源安全生产和环保技术专业群建设,通过深化产教融合、双元制人才培养模式,不断提升专业建设内涵和质量,实现榆林现代能源化工职业教育的创新发展。

(4)发挥职业院校优势,开展对企业员工专业能力培训。首先是政府职能部门应充分发挥行政管理职能,科学规划,制定持续的常态化的企业职工在岗教育培训制度,要坚定落实企业职工培训制度,组织属地企业开展在职员工专业能力培训,不断提升现有化工企业人力资源存量素质,以服务能化产业的转型升级和高端制造。同时要发挥利用好职业院校教师理论水平高的优势,开展对在职企业员工的理论提升教育和培训。鼓励企业向职业学校、高等学校和培训机构购买培训服务,提升企业一线骨干理论水平和专业能力。

3.3 加强师资队伍建设,打造一支“双师型”教师队伍

无论是深化产教融合、开展“双元制”育人、培养复合型技术技能人才还是开展高质量的技术培训服务,职业教育要高质量发展,构建科学完备的技术技能人才培养体系,必须打造一支能够实现理论教学能力和实践教学能力融合的“双师型”教师队伍,职教20条提出,今后职业类院校相关专业教师将从企业公开招聘,原则上不再从应届毕业生中招聘。榆林高职院校应用好这些政策红利,加快双师型队伍建设。为此,应借助校企合作、产教融合平台,一是加强国际交流与合作,通过德国轮批次全面培训,提升现有管理队伍和教师队伍的业务水平,让教师系统掌握德国“双元制”教育教学的核心理念和关键方法;二是要运用好职教20条和职教师资12条的政策红利,大力引进企业工程技术人员、高技能人才、职业教育专家和“大国工匠”进入学校参与教育教学、专业建设和社会服务。三是充分利用大企业集聚,校企合作的优势,在政府支持推动下,在大型的先进企业建立职业院校教师培训基地,实现专任教师到企业定期实践锻炼制度化。

3.4 加强正面宣传和舆论引导,确保人才培养的生源稳定增长

(1)政府应出台鼓励激励政策,成立相应的人才培养专项基金,对地方紧缺的能源化工类专业大学生实行减免学费,扩大奖学、助学幅度等措施,吸引更多的青年学子学习化工,服务化工行业。

(2)应开动各种主流媒体的宣传机器,科学持续正面宣传能源化工企业,消除化工妖魔化的负面社会影响,让人们正确认识化工,让老百姓科学正确了解化工,理解化工产业在国民经济和地方经济发展中的重要作用。通过正面宣传,让人们正确认识化工的安全性是促使适龄学生报考化工,从事化工的重要手段。

(3)政府应同时加强对企业的宣传引导,通过举办企业高层产教融合专题研讨班等形式,学习职业教育文件、政策,改变企业高层管理者陈旧观念,正确认识校企合作、产教融合的重要意义,让企业真正接受并从思想上认识到校企协同育人,更好调动企业校企合作、协同育人的积极性,

4 结语

总之,技术技能人才培养体系的构建是一项宏大的系统工程,只有政府、学校、行业和企业齐心协力,形成合力,加快顶层设计,深入落实“职教20条”,深化职业教育改革,深化产教融合,创新开展现代职业教育和企业职工培训,才能从根本上解决榆林能源化工产业人力资源存量素质不高,结构不合理和职业院校技术技能人才培养增量不足等问题,才能实现职业院校服务地方产业发展的历史使命,才能实现榆林高端能源化工基地健康、协调、可持续发展的宏伟战略目标。