他汀类联合心血管药物治疗急性心肌梗死的临床效果分析

廖林

急性心肌梗死的主要发病机制是在冠状动脉粥样硬化的基础上,冠状动脉中血供急剧减少或完全中断,从而令相应的心肌严重而持久的供血不足,最终引发心肌坏死。大量的研究证明,绝大多数急性心肌梗死是由于不稳定的粥样斑块破溃,继而出血和官腔内血栓形成,终使管腔闭塞。而冠状动脉粥样硬化病变的形成是冠状动脉内皮细胞损伤以及炎性细胞介导的结果。该病对患者的心脏功能造成严重影响,具有较高的死亡率和致残率。他汀类药物是一种还原酶抑制剂,分为人工合成化合物和天然化合物,比如美伐他汀、辛伐他汀等都属于人工合成化合物,是目前公认的最为有效的血脂控制药物,还能起到保护心血管的效果,能对冠状动脉粥样硬化产生抑制。有研究证实[1],在急性心肌梗死治疗过程中,他汀类药物还具有抗炎、改善内皮功能、抑制血小板聚集的多效性,能有效改善患者病症,遏制病情发展。本院针对急性心肌梗死患者,采用心血管药物联合他汀类治疗,取得不错成效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2013~2014 年收治的60 例急性心肌梗死患者,根据住院时间先后顺序分为对照组和实验组,每组30 例。对照组男女比例16∶14,年 龄48~79 岁,平 均 年 龄(62.31±5.57)岁,病 程1~12 h;实验组男女比例15∶15,年龄51~78 岁,平均年龄(63.42±4.54)岁,病程1~12 h。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:所有患者均符合《2010 急性ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》的诊断标准。排除标准:①对他汀类药物过敏患者;②意识不清醒,治疗依从性较差患者。

1.2 方法 两组患者入院后均予以心电图、超声、凝血功能、心肌酶等常规检查,同时保证患者血压稳定在140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)水平。对照组给予患者阿司匹林口服100 mg/次,q.d.;口服卡托普利12.5 mg/次,t.i.d.;吞服单硝酸异山梨酯20 mg/次,b.i.d.;酒石酸美托洛尔片口服12.5~25 mg/次,t.i.d.。实验组在对照组基础上联合他汀类治疗,心血管药物剂量与服用方式与对照组一致,同时加服阿托伐他汀20 mg/次,q.d.。两组患者均连续用药1 个月。

1.3 观察指标 观察对比两组患者心血管相关指标(总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇)、心血管事件发生率以及用药不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组心血管相关临床指标对比 治疗后,实验组患者总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇水平分别为(4.08±0.13)、(1.21±0.15)、(2.97±0.68)mmol/L,均低于对照组的(4.96±0.68)、(1.92±0.31)、(3.28±1.21)mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇水平(3.66±1.28)mmol/L 高于对照组的(2.79±1.13)mmol/L,差异均有统计学意义(P<0.05)。

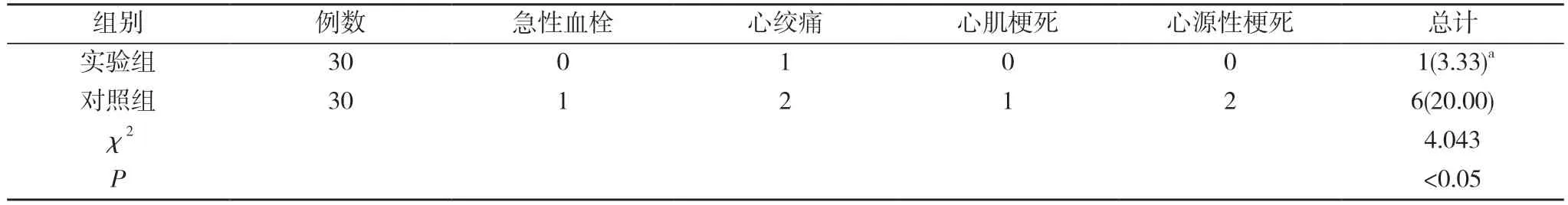

2.2 两组心血管事件发生率对比 实验组心血管事件发生率为3.33%,低于对照组的20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

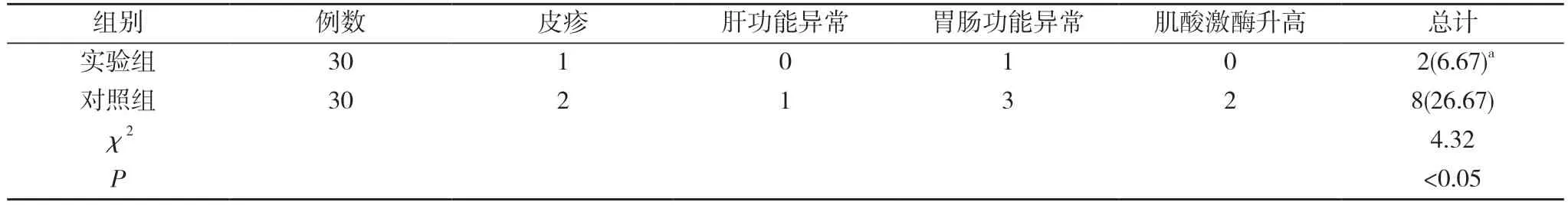

2.3 两组用药不良反应发生率对比 实验组用药不良反应发生率为6.67%,低于对照组的26.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组心血管事件发生率对比[n,n(%)]

表2 两组用药不良反应发生率对比[n,n(%)]

3 讨论

急性心梗是一种极为常见的心血管疾病,多发于中老年群体,据流行病学调查显示,在慢性心力衰竭患者中,65 岁以上老人发生急性心肌梗死率高达50%以上。早期治疗以冠状动脉介入治疗及抗血小板聚集抗凝药物治疗为主。但单一的心血管药物疗效不佳,而他汀类药物能切断羟甲戊酸的代谢途径,具有较好的降血脂作用[1]。他汀类药物在一定程度上能对急性心肌梗死患者的心室进行重构,起到改善心功能的作用,同时还能有效抑制机体的炎性反应,对血管内皮功能进行修复,从而降低急性心肌梗死患者的死亡率。在临床上,任何药物的使用都会存在潜在的毒副作用,他汀类药物常见的临床不良反应主要表现为肝脏、肌肉毒性,如肌肉酸痛、无力,转氨酶升高,据资料显示[2],在所有接受他汀药物治疗患者中,约1.0%~2.0%出现肝酶水平升高超过正常值上限3 倍,停药后肝酶水平即可下降。肌病的发病率约为1.5%~5.0%。随着对不良反应的持续监测,研究证实临床使用他汀类药物安全性较高。

基于此,临床开展探索心血管药物和他汀类联合用药的效果。阿司匹林作为常见的心血管药物,其主要作用是抗血小板聚集,美托洛尔作为一种β1受体阻滞剂,通过对茶酚胺等物质进行阻碍,从而起到保护心脏的作用。有研究表明[3],在早期心肌梗死患者治疗中,美托洛尔在动脉粥样斑块机械应力控制上具有良好的效果,能够有效防止脂质斑块发生破裂,将心肌梗死范围控制在最小。他汀类药物能进一步降低还原酶的活性,确保了患者血脂含量逐步下降。同时,还能稳定动脉粥样硬化斑块,防止形成新的斑块,进而降低血清超敏C 反应蛋白,起到改善血管内皮功能的效果。将阿司匹林、美托洛尔等常规心血管药物与他汀类药物联合使用,能够最大限度发挥出两者的药性,具有良好的协同作用,能有效避免心血管疾病复发。

当患者发生急性心肌梗死后,心肌细胞会发生较为明显的衰亡,而存活的心肌细胞也会发生侧滑移,研究表明[4],处于梗死周围的心肌细胞死亡率高,若不及时进行干预,严重还会引发患者心力衰竭而死亡。他汀类药物在减少心肌细胞滑移上具有非常好的效果,通过将苏氨酸激酶激活,以此来降低β 联蛋白的分解;或是直接抑制氧化应激反应的发生,保持心肌细胞线粒体膜电位,从而有效抑制心肌细胞衰亡,尤其是对于梗死周围的心肌细胞效果更佳。而在动脉粥样硬化斑块形成过程中,炎性反应起着关键性作用,各种炎性细胞因子会进一步加剧患者病情恶化,他汀类药物能刺激机体产量大量的巨嗜细胞,在相互作用下,白细胞和内皮细胞作用减弱,因而起到抗炎效果。在美国新奥尔良市所举办的国际第55 届心脏病学年会上,共计350 个医疗机构共同开展了一项双盲实验,选取4162 例心血管疾病患者作为研究对象,给予患者40 mg/d、80 mg/d 阿托伐他汀治疗,并追踪观察18~36 个月,结果显示患者心血管事件发生率明显降低,与本研究结果一致。

值得注意的是,目前临床对于他汀类药物的抗炎效应并没有形成充分的论证,因此在使用该药物时,要尤其注意药物的时效性,需要全面考虑他汀类药物与其他药物联合使用时药效的发挥效应,并根据患者的实际情况,对用药剂量进行灵活调配。且随着他汀类药物在临床中不断普及,人们的用药安全意识也随之提高,经过大量研究发现[5],部分患者在服用药物后出现了肝脏功能、中枢神经系统等损害,但是一般情况下药物毒副作用较小,并不是不可逆损伤,但是必须要高度重视,规范他汀类药物的用量与疗法,在全面考虑不同药物相互作用的基础上,合理用药,尽可能避免药物冲突,降低用药不良反应发生率。因此,在急性心肌梗死患者术前可以应用他汀类药物进行治疗,其临床剂量选择还是需要通过大量随机、双盲和对照研究来进行明确。

本研究中,治疗后,实验组患者总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇水平均低于对照组,高密度脂蛋白胆固醇水平高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。实验组心血管事件发生率为3.33%,低于对照组的20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。实验组用药不良反应发生率为6.67%,低于对照组的26.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,他汀类药物联合心血管药物使用,能有效改善患者临床指标,降低不良心血管事件的发生率,同时有效控制了用药不良反应,值得临床大力推广。