辛伐他汀联合阿司匹林治疗脑血栓的效果分析

吴晓宁

脑血栓形成是临床常见病、多发病,中老年人是脑血栓形成的最常见人群。世界卫生组织的最新统计数据证实,近年来,脑血栓的发病率呈逐年上升趋势[1,2]。本病具有进展快、起病急的特点,在一定程度上影响了患者的生活质量。脑血栓形成是临床上的常见病,其主要原因是大脑大动脉硬化,导致脑血管增厚和血栓形成,从而导致脑缺血和局部血流量减少,使大脑软组织坏死。本研究选取80 例脑血栓患者,随机分为对照组及观察组,对照组患者采用阿司匹林进行治疗,观察组在对照组的基础上联合辛伐他汀进行治疗。探索辛伐他汀联合阿司匹林治疗脑血栓的效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 入组本院科室2018 年1 月~2019 年1 月收治的脑血栓患者80 例,随机分为对照组及观察组,各40 例。其中,对照组男27 例,女13 例;病程最短1 年,最长3 年,平均病程(2.24±0.43)年;年龄61~82 岁,平均年龄(65.77±5.88)岁。观察组男28 例,女12 例;病程最短1 年,最长2.98 年,平均病程(2.19±0.41)年;年龄61~82 岁,平均年龄(65.24±5.81)岁。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断、纳入及排除标准

1.2.1 诊断标准 ①经颅CT 证实脑叶、丘脑和基底神经,神经节内有低密度脑梗死;②头部磁共振成像(MRI)可清晰显示早期缺血脑梗死、脑干、小脑梗死合并静脉窦血栓形成。

1.2.2 纳入标准 ①符合诊断标准的脑血栓患者和首次脑血栓患者;②发病时间24~72 h;③入组前未进行抗凝溶栓治疗。

1.2.3 排除标准 ①恶性肿瘤患者;②躯体功能性疾病患者;③严重免疫系统疾病患者;④病情加重需要调整治疗方案的患者;⑤精神障碍或不能配合完成临床实践的患者;⑥对药物过敏或者中途退出的患者;⑦有重型脑出血和蛛网膜下腔出血病史的患者;⑧肝功能异常、转氨酶升高的患者。

1.3 方法 两组均给予脑循环改善、抗感染等治疗。对照组患者采用阿司匹林进行治疗,给予100 mg/次,1 次/d,早餐后30 min 服药。观察组在对照组的基础上联合辛伐他汀进行治疗,辛伐他汀的剂量为每晚睡前服用20 mg。两组均治疗6 个月。

1.4 观察指标及判定标准 ①比较两组患者治疗前后的神经功能缺损评分(评分越低,神经功能越好);②比较两组患者治疗前后的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分(评分越高,生活能力越好);③比较两组患者治疗前后的血脂指标,包括TC、LDL-C、TG、HDL-C;④比较两组患者的治疗效果,判定标准:显效:神经功能改善>50%;有效:神经功能改善18%~50%;无效:达不到以上标准[3]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。⑤比较两组患者的不良反应发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后的神经功能缺损评分比较 治疗前,观察组患者的神经功能缺损评分为(24.56±2.91)分,对照组患者的神经功能缺损评分为(24.45±2.87)分;治疗后,观察组患者的神经功能缺损评分为(9.23±1.45)分,对照组患者的神经功能缺损评分为(18.21±2.24)分。治疗前,两组患者的神经功能缺损评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的神经功能缺损评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

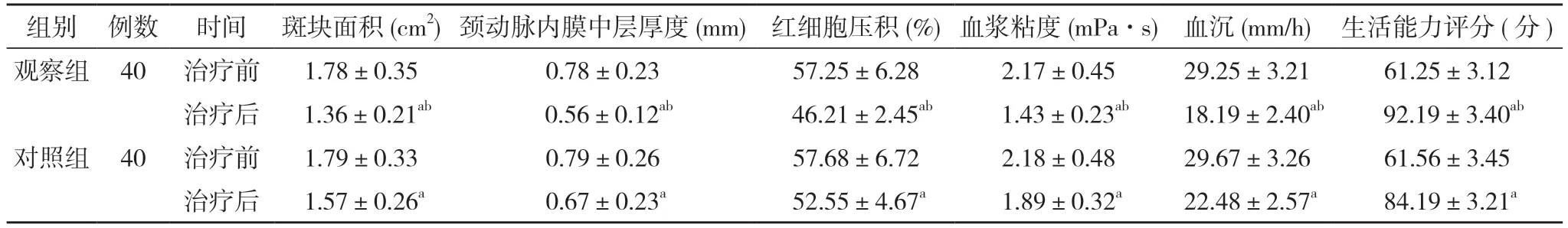

2.2 两组患者治疗前后的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分比较 治疗前,两组患者的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分均较本组治疗前改善,且观察组改善程度大于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

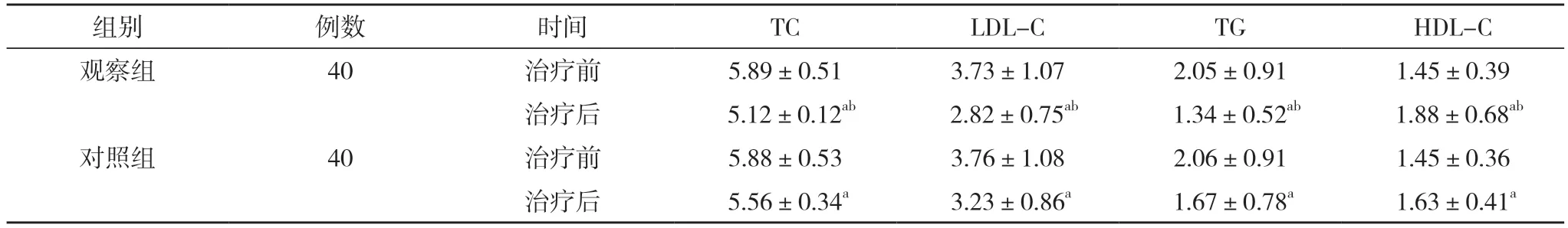

2.3 两组患者治疗前后的血脂指标比较 治疗前,两组患者的TC、LDL-C、TG、HDL-C 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的TC、LDL-C、TG、HDL-C 均较本组治疗前改善,且观察组改善程度优于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者治疗前后的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分比较()

表1 两组患者治疗前后的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

表2 两组患者治疗前后的血脂指标比较(,mmol/L)

表2 两组患者治疗前后的血脂指标比较(,mmol/L)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

2.4 两组患者的治疗效果比较 观察组显效26 例,有效13 例,无效1 例,总有效率为97.5%;对照组显效19 例,有效12 例,无效9 例,总有效率为77.5%。观察组总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(χ2=7.314,P<0.05)。

2.5 两组患者的不良反应发生情况比较 观察组患者发生轻微呕吐1 例(2.5%),对照组患者发生轻微呕吐1 例(2.5%)。两组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0,P>0.05)。

3 讨论

脑血栓形成是临床常见病,在临床治疗过程中可能会出现并发症,影响患者的身心健康,导致患者的生活质量下降。有文献指出脂代谢紊乱是脑血栓形成的重要原因。动脉粥样硬化性肿块大量聚集在血管壁,久而久之,就会发生炎症反应,导致血小板大量聚集。血栓形成包括血小板、混合血、纤维蛋白等血栓形成。相关文献研究表明,他汀类药物联合抗血小板药物治疗脑血栓形成有助于提高脑血栓形成患者的临床疗效[4]。其中,阿司匹林是临床常用的加氧酶抑制剂,能有效抑制人血小板环氧合酶,阻碍血小板合成血栓素A2(TXA2),抑制前列环素(PGI)的释放,最终达到抗血小板聚集的目的。同时,阿司匹林可以直接参与不同的纤溶过程和凝血级联反应,阻止血小板合成。为了预防口服阿司匹林过程中的胃肠道反应,建议患者在治疗过程中戒烟戒酒,避免阿司匹林引起的出血症状。同时,在治疗前要详细了解药物的特点。综合考虑药品生产厂家、剂量等因素确定用药时间,此外,为避免不良反应,可适量添加其他保护胃黏膜的药物,从而保护患者的胃黏膜[5]。辛伐他汀是一种临床调脂药物,能全面抑制3-羟基-3-甲基戊二酸单酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶活性,降低患者血脂水平,修复患者血管内皮,全面改善动脉粥样硬化斑块,减少炎症反应,减少血小板聚集量,避免血栓形成。辛伐他汀作为一种他汀类药物,也是一种选择性、竞争性还原酶制剂,能有效降低高胆固醇血症患者纯合子和杂合子家族性高胆固醇血症,降低单纯性高TG 水平也是有益的。同时,使用药物不会影响患者的肝功能,也不会损害生殖系统。此外,药物一旦吸收,由于血浆蛋白结合率高于97%,药物可在2 h 内将血药浓度降至峰值。

本研究结果显示,治疗前,两组患者的神经功能缺损评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的神经功能缺损评分(9.23±1.45)分低于对照组的(18.21±2.24)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组患者的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分、TC、LDL-C、TG、HDL-C 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的斑块面积、颈动脉内膜中层厚度、红细胞压积、血浆粘度、血沉、生活能力评分、TC、LDL-C、TG、HDL-C 均较本组治疗前改善,且观察组改善程度大于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。观察组总有效率97.5%高于对照组的77.5%,差异具有统计学意义(χ2=7.314,P<0.05)。两组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0,P>0.05)。滕毅[6]的研究显示,辛伐他汀+阿司匹林治疗脑血栓的临床效果确切,联合治疗可有效提高患者的治疗效果,优于单药治疗的效果,可见联合抗血小板药物和调脂药物治疗的作用显著。结果与本研究相似。

综上所述,阿司匹林与辛伐他汀联合治疗脑血栓的效果确切,可改善神经功能、血脂以及血液流变学,缩小斑块,改善患者生活能力,安全性高。