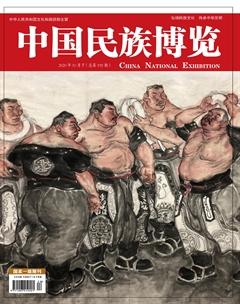

春秋窃曲纹青铜鼎

【摘要】青铜,古时被称为‘金”或“吉金”,是纯铜与锡、铅等其他金属的合金,铜锈呈青绿色。青铜文化在中国历史文化发展上占有重要地位,青铜器作为穿越历史文明的精美器皿,以独特造型、别致纹饰、手工打造特色,给后世带来视觉盛宴,留存了历史古蕴。芜湖县文管所收藏的春秋窃曲纹青铜鼎,以纹饰精美、造型浑厚、器形庄严被鉴定为国家二级珍贵文物。

【关键词】芜湖县;青铜器;春秋时期;小型器;窃曲纹青铜鼎

【中图分类号】K876.4 【文献标识码】A

引言

青铜器是人类历史上的重要发明,在使用上和意识形态上反映了人类社会和人们思想的进步。在古代器皿中,青铜器具有一定优越性:首先,材料取用方便。我国古代铜矿遗址分布广泛,晋南、河西、辽西和长江中下游地区都有大量铜矿分布,古人可以开采到大量红铜,添加锡后可形成熔点低、硬度高的青铜,进而可以生产大量青铜用具。其次,便于使用。青铜的化学性能稳定,耐腐蚀,制成器皿可长期保存。第三,青铜器损坏后可以回炉重铸,相比石器用具有更久的使用寿命。青铜器上述优点,成为古人最好的选择。

中国青铜器历史可以分为五个时期:一期为夏代及商初、中时期;二期为商代晚期至西周初;三期为西周中晚期至春秋初;四期为春秋中晚期至战国初;五期为战国中晚至秦统一。这五个时期,融合了劳动人民的心血和创新,给后世留下了宝贵而又独特的青铜遗产。

在众多青铜器中,青铜鼎经历了从烹煮炊器变为礼器的演变过程,显得尤为突出。《说文解字》言:“三足两耳,和五味之宝器也。”“和五味”反映了鼎的餐具和炊具本质,而“宝器”则与礼器挂钩。无论是其实用功能、象征意义,还是于后世文化符号功能上都产生过重要意义。

在古代,“九鼎”象征王权,传说大禹收九牧之金铸造“九鼎”,象征九州,作為统治中原的夏王朝立国的标志。以后每一次王朝更替,“九鼎”便跟随易手。但这毕竟是传说,实际上,鼎最早在夏代是作为烹煮器和储存器被使用的,造型直接由陶器演变过来,这也反映了古代不断提升的生产力水平和社会形态。随着制作经验的积累,青铜鼎的造型逐步优化,更加符合古人使用需求。从商代开始,随着生产力的不断提升,青铜礼器逐渐萌芽,鼎的造型逐步脱离陶器,形成了自身独特的形制,耳和足的造型都发生了变化,体现了等级差异,鸟纹、兽面纹等装饰题材更为丰富。

商晚期至西周时期,是青铜礼器发展的巅峰,大型青铜鼎出现,如圆形的“饕餮纹大圆鼎”和方形的“后母戊大方鼎”,完全脱离日用尺寸,彰显了列鼎制度,青铜鼎完成了从“庶民”走上“神坛”的转化。

一、芜湖县文管所馆藏春秋窃曲青铜圆鼎

芜湖县文物管理所收藏的“春秋窃曲青铜圆鼎”(图1-3),1986年3月份出土于原芜湖县火龙岗镇新义村,青铜材质,外形完整,经安徽省文物鉴定站鉴定为二级文物。

该鼎高约22厘米,口径约23.5厘米,重约3.3千克,鼎足长约9.7厘米。

鼎腹似锅形,侈口厚唇斜沿,口沿上方对立均衡竖立两长方形耳,耳廊边缘略有弧度。口沿下方为圆形深腹,腹下部渐收,直至形成圆底。腹下近底处有三个蹄状鼎足,鼎足外侧弧度饱满有力,内侧刚直内卷形成沟状凹槽,鼎足呈等距离安设,足底光平,稳稳地支托住鼎身。

鼎腹部上端饰一圈外凸的窃曲纹,并以凹形纹在内部刻画,形成阴阳有致、凹凸立体的纹饰,窃曲纹下方再饰一道弦纹。底部及足部的铸造范线明显,清晰可见。鼎的表面均匀地附着了青绿色铜锈,散发出暗沉幽绿的光感。

这件春秋窃曲青铜圆鼎为中小型器形,双耳坚挺刚毅,腹部圆润饱满,下部稳重扎实,外形小巧中饱含着庄严,纹饰简朴中不失大气,其制作工艺、器形设计、外皮包浆都对研究春秋时期文化有一定的历史价值。

二、芜湖县出土春秋窃曲青铜圆鼎的特征解读

(一)制作工艺

这件春秋窃曲青铜圆鼎,采用范铸法制作,以泥制成模,在泥模上雕刻上窃曲纹、弦纹纹饰,再依据成型的泥模制泥范。泥范干燥成型后,割划成2块,从泥模上取下,拼合成外范(即器物外腔)。泥范制作完成后,将一定比例的铜、锡熬烧熔化成汁,灌注入泥范,待到自然冷却后,去除泥范,取出铜鼎,并进行精细打磨,形成我们今天所见的文物藏品。如今,这件青铜鼎的底部清晰可见合模线。

(二)造型特点

鼎在春秋中晚期最重要的特点就是种类繁多、实用性明确,有的用于蒸煮,可放置整只牛羊;有的用于祭祀,体现着身份和地位。因为盛放物的不同,器形便有大有小。芜湖县收藏的春秋窃曲文铜鼎,相对于“饕餮纹大圆鼎”“后母戊大方鼎”来说体型较小,但是却显露出江南地区玲珑温婉的气质。

(三)纹饰特点

青铜器上的纹饰,始于夏代晚期,最早出现的纹饰图案以动物组合为主,商周时期大致可分为八类,即兽面纹、龙纹、凤纹、各种动物纹、火纹、各种兽体变形纹、几何纹、人物画像。

芜湖县收藏的青铜鼎主要纹饰为窃曲纹。窃曲纹,又称波纹或蛟龙纹,始见于西周,盛行于西周中、后期,春秋战国时期仍见沿用,但西周中期以后逐渐抽象化,形成一种新的变形性抽象的纹饰,其特征是“上下皆曲”。芜湖县青铜鼎的窃曲纹,呈横置的S形,正符合上述特点,对研究春秋时期文化有一定历史价值。

(四)铜锈特色

青铜器表面在某种环境中,受到酸性气体的氧化而逐渐形成锈蚀,在鉴定工作中是一项重要的内容,古代人已经注意到了这一点,他们总结为“铜器入土千年,纯青如铺翠……铜器坠入水千年,则纯绿色而莹如玉,未及千年,绿而不莹。”芜湖县的这件青铜鼎,为春秋时期制作,是一件出土文物,表面锈色翠绿,整个器皿宛若绿翡打造,充分验证了古人的鉴别经验。

三、小结

青铜鼎是各种青铜器具中最耀眼的一颗星,从炊煮器演变到代表至高无上权威礼器,成为礼器后,装饰纹样不断丰富,蕴含着无限的艺术价值,这一过程中我们可以观察到不同时代的社会形态和工艺审美。窃曲纹是西周时期至春秋早期非常流行的一种青铜器装饰纹样,“从动物形象变化而来。”在动物形象基础上进行简化、抽象,最终演变为窃曲纹,后代卷草纹、忍冬纹等纹样被大量运用在各种材质的器物上,追根溯源,其原型就是窃曲纹,这也说明窃曲纹具有强大的生命力和创新空间。

芜湖县文物管理所馆藏窃曲纹鼎,体型偏小,腹部所饰窃曲纹呈现出一定的艺术价值;鼎腹周刻画纹饰为典型的二方连续窃曲纹样,将腹部均匀分为五部分,从窃曲纹造型构成上来看,就像放倒的“C”一样,这也是窃曲纹的特有造型之一,体现出古人对于美与韵味的理解。古代经济中心、文化中心皆起源于北方,长江中下游等地区无论是经济体量还是文化底蕴都是不如中原地区,虽然毗邻产矿区,但是铸造业依然与北方有着巨大差距。在上述不利条件下,芜湖古人却依然创造出这么精美的青铜器,与各个地区所产精美青铜器共同构成了华夏民族传统工艺美术精英文化,折射出芜湖人的创作态度和丰富的想象力,令人惊叹。

参考文献:

[1]李先登.试论中国古代青铜器的断代与分期[N].天津师大学报,1990(5):34-37.

[2]许慎.说文解字[M].上海:中华书局,1963(12).

[3]赵宇.浅析青铜鼎与列鼎制度的若干相关问题[J].文物鉴定与鉴赏,2017(1):87.

作者简介:陈尚前(1972-),安徽芜湖,研究生(在职),研究方向:文物保护。