安平文庙《大观圣作之碑》及其重要价值

王晓岩,卫立冬

(1.衡水市文物管理处,河北 衡水053000;2.衡水学院 董子学院,河北 衡水053000)

2019年衡水市博物馆新馆初成,在整理展品过程中,有一通碑刻尤为引人注意,这便是在中国书法史和教育史上都占有一席之地的宋代《大观圣作之碑》。这通大观碑不仅极具艺术价值、史料价值和书法价值,而且对于揭示衡水在宋代的教育状况有着极其重要的作用。

一、安平文庙《大观圣作之碑》

《大观圣作之碑》又称《御制学校八行八刑之碑》,原立于安平庙学之内,由碑额、碑身和碑座三部分组成。碑额已失,碑身残长1.71m,宽1.06m,厚0.31m。史载碑额“大观圣作之碑”六字行楷由北宋权相蔡京所书,碑文为宋徽宗撰写,书学博士李时雍摹写上石,书体为瘦金体。根据明代丰坊《书诀》所记赵佶的中楷、小楷都有碑的流传,《大观圣作之碑》则列为中楷之首。背面为金代文人党怀英篆书“杏坛”二字,也极具书法价值。

《大观圣作之碑》碑文记述了北宋宋徽宗大观年间(1107-1110年)推广的教育制度——“八行”取士及“三舍”法的具体情况,主旨在于宣扬孔子“孝悌兴则人伦明、人伦明则风俗厚”的教育思想,提倡“善风俗、明人伦”的儒学真谛,是研究宋代学校制度的宝贵实物资料。碑文中所指的“八行”是宋徽宗为学生制定的“取士”标准,即“孝、悌、忠、恤、和、睦、姻、任”,指出一名合格的官员应做到尽忠国家、尽孝父母、友善兄弟、知书守礼、善待亲邻。对于“八行”遵守全备者可以随时推荐进入“太学”,并“免试为太学舍”“释褐命官,优加录用”,即脱去平民身份、受命为官。碑文还规定“不孝、不悌”等“八刑”及其惩罚之法,这是对学子言谈举止的规范和约束。其中对“不忠、不孝、不悌、不和”者惩罚极其严苛,“终身不齿,不得入学”,其余“四刑”则是延缓入学或降级。清代学者认为,此碑著述取士之法详于历史记载,弥补了儒学入仕相关佐证史料的不足。

此碑原立于安平庙学内。安平县,古称“博陵”,自汉代建制,千余年来大族兴盛、文脉悠长。最为著名的就是东汉兴起、隋唐鼎盛、至今延续的博陵崔氏,以崔骃、崔瑗、崔寔为代表,涌现出了众多的政治家、经学家和文学家,古人评其为“崔氏显人,西汉代有”。崔氏家族以“儒学传家,兼百家之学”“善属文”的家学传统和“孝悌仁义”“为官清廉,体恤百姓”“明哲保身,中庸隐逸”的家风传承千年,这些品质无不与当地文风昌盛相互依存,也是《大观圣作之碑》能够历经千年保存下来的最为直接的理由。

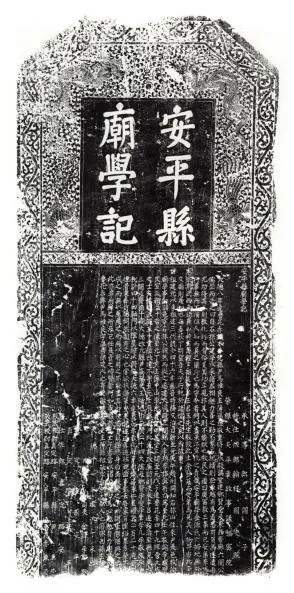

图1 元代《重修安平庙学碑记》碑刻

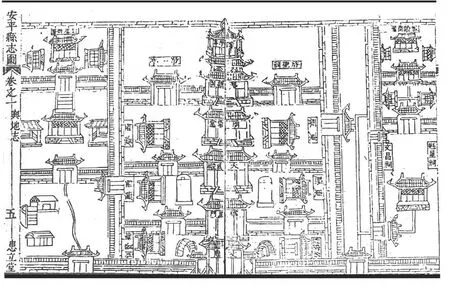

图2 康熙十五年《安平县志》所载安平庙学平面图

《大观圣作之碑》反映出宋代教育体系的独特背景,勾勒出了宋代庙学成长发展的独特轨迹。宋初,为防止武将夺权,皇帝在加强中央集权的同时逐步推广偃武修文的国策。在选拔官吏方面推行科举制并有所改革,扩大了中下层的参政范围,因此皇权加强、社会稳定。但北宋王朝对于学校教育不够重视,中央设有太学,但地方州县官学没有及时设立,而是私塾林立,直到宋仁宗庆历四年(1044年)州县官学在范仲淹等人的提倡下才逐步设立。北宋中后期土地兼并严重,社会矛盾日益尖锐,王安石便在宋仁宗支持下变法,从太学中选拨官吏,提高了对教育的重视程度。北宋末年,农民起义四起,为巩固统治、教化人伦,宋徽宗崇宁三年(1104年),索性尽罢科举,全面实行舍选,“天下取士悉由学校升贡”。《大观圣作之碑》所写“八行”“三舍”便是在此种社会背景之下产生的。

据碑文,该碑拟成之后“以御笔八行诏旨摹刻于石,立之宫学,次及太学辟雍天下郡邑”,以此激励警示学子。据清代《寰宇访碑录》和相关文献载,此碑在山东、山西、陕西、江苏、河南也多有存世,而河北所见不多,衡水仅此一通。就雕刻样式而言,各地碑阳样式基本相同,碑阴略有不同且带有地域特色(镌刻年代、名人题刻等不尽相同)。

据康熙年间《安平县志》记载,安平文庙(学宫)位于安平“县治东北”,县志记载元代文庙内树有宋真宗《文宣王赞碑》、宋徽宗的《大观圣作之碑》。据此推断,文庙建筑最晚建于宋代初年,且至宋末已初具规模,金代毁于兵燹,元代原址复建,明、清均有修葺、扩建。对此安平县本地县志、碑刻和相关著书中均有记载。

至今安平县仍存有元代《重修安平庙学碑记》的碑刻,见图1。碑文中记载了元代复建安平庙学的相关情况,将安平庙学的建筑规模、殿堂布局和当时修建、筹建情况收录其中。这与县志记载相吻合。又如,清代吴汝纶在《深州风土记》中录有《元安平庙学圣旨碑》一文,记载“禁约诸官吏使臣毋得(下阙)亵渎饮晏”,从中可以看出元代统治者实行尊孔推儒的政策,并对元世祖和元成祖颁布的诏书进行了简单考证。至清代,安平文庙的建筑规模相当宏大,建筑样式配套齐全,有泮桥、名宦祠、乡贤祠等。文庙内供奉孔子、董仲舒等十八位大儒及名宦乡贤数人,还有康熙帝御书“万世师表”匾额,见图2。可见,儒学的发展在滹沱河畔传承千年,历久弥新。1976年,安平庙学本体建筑因多年失修存在安全隐患而被拆除,甚是可惜!

二、独特的历史时代背景

《大观圣作之碑》出现在安平文庙既有必然性也有一定特殊性,这就不得不从北宋时期衡水乃至河北的特殊地理位置和政治背景谈起。

北宋王朝延续了唐朝的高位运行,经济、文化、手工艺等多方面水平都有了突飞猛进的发展。在治国理念上,宋朝吸取唐王朝灭亡的教训奉行重文轻武国策,实行财、政、军三权分立,以加强中央集权。地方上,解除地方藩镇任用文官统领军队、轮流值守,对地方军权多加限制和干预。这些政策一方面遏制了地方割据政权的出现,另一方面也使得宋朝出现冗官、冗兵,“军无常帅、帅无常师”,国力逐渐走向衰微。失去了幽云十六州的拱卫,北宋北疆无险可守,河北成为北宋王朝北部边防的战略要地。在北宋立国160 余年间,除初年与辽、金在山西打过仗和末年金人围攻开封外,三国交战的主战场均在河北境内。故而宋代河北军费激增。衡水即便深处中原腹地也饱受战争袭扰。据宋书《元丰九域志》记载,宋时衡水分属河北东路冀州(治信都)、河北西路深州(治深州南),前者辖6 县,即信都、蓧县、南宫、枣强、武邑、衡水;后者辖5 县,即静安、安平、饶阳、武强、束鹿。1004年,从澶渊之战中辽兵南下的路线就可窥一斑,辽从固安发兵辗转南行,经涿州、保定,分至安国、河间跨过滹沱河到南岸至安平,夺武强汇兵于深州,攻冀州和洺州(今大名)最终占领了据东京一步之遥的澶州。衡水民众无法在辽、金两国长期的袭扰之下安然度日,只能在朝廷经略之下残喘,地方日常逐渐呈现出边防式特征,其边防式特征表现在诸多方面:首先,是驻军。宋时河北驻军每年维持于30 万左右,兵勇多为外迁,不入户籍却可通婚;其次,是纳贡。澶渊之盟中规定的每年岁贡中的20 万匹绢帛,主要就是从河北就近征收的;其三,是赋税。衡水地域平坦,适合农桑,赋税形式为谷、帛,征收春、秋两季,且六分之财,兵占其五,可见赋税沉重;其四,是徭役。宋仁宗朝副相张方平针对河北徭役沉重而说过“其弊有三:一曰厨传、二曰徭役、三曰河防”,三者均用到众多人力,可见徭役之多之重;其五,是边境贸易。澶渊之盟后,辽宋缴纳岁币相对稳定,维持百余年,沿官道进行的南北贸易兴盛不绝。上述五点不仅使得政治得到巩固、经济得到发展,更促进了文化的交流。在此种背景之下,《大观圣作之碑》树立在滹沱河畔安平庙学的意义深远,它不仅可以在本国通过学校规范学子言行、选拔官吏、稳定统治,又可通过使者往来、贸易交换的方式将治国理政的儒家思想传播远方,达到边疆永固的目的。

三、《大观圣作之碑》的书法价值

《大观圣作之碑》书法艺术高超。首先,当时著名书法家蔡京撰额,用笔矫健,笔意洒脱。宋时苏轼、黄庭坚、米芾、蔡京并称“宋四家”,后人以蔡京品行不端为由,按“字以人贵”舍蔡京而取蔡襄,但无论如何从艺术造诣而言能为宋徽宗赏识并篆额,其书法水平还是值得一提的。其次,宋徽宗赵佶独创一派——瘦金体,碑文由宋著名书学博士李时雍按宋徽宗笔迹摹写上石,铁画银钩之间映射出徽宗高超的书法造诣。赵佶、李时雍、蔡京三人皆为书法名家,联袂完成这通《大观圣作之碑》,可谓是灵运独到,浑然天成,堪称书法界的“三绝碑”。再次,金代著名书法家党怀英与辛弃疾为同窗,工画篆籀,称当时第一,其篆书“杏坛”二字赫赫刻于碑阴,彰显出对前人高超书法造诣的推崇和膜拜。

四、《大观圣作之碑》的教育价值

“纪事刻石者,纪当时之事实,刻石以表章之也。经典刻石者,古人之论著,籍刻石以流传之也。自有刻石以来,几莫非纪事文字”。可见勒铭刻石初衷,一是表明统治者对儒学教化影响力的尊重;二是希冀记当世之功,万世流传。诚然,《大观圣作之碑》将二者完美结合,呈现于我们面前。

首先,就教育目的而言,碑文开篇:“盖设学校,置师儒,所以敦孝悌;孝悌兴,则人伦明;人伦明,则风俗厚,而人材成,刑罚措。”明言设立庙学的目的即是培养孝悌之人,孔子早在《论语》中言“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣”。由此可见,“守孝悌”“明人伦”者则不但不会犯上作乱,而且会忠君、规范自己的言行,这是孔孟儒学的核心理念,同时也与统治者维护封建王朝稳定的最终目的相契合。此种做法曾被康熙帝在“圣谕十六条”中所引用。

其次,就教育制度而言,碑文对于“八行”“三舍”制度进行了明确阐释,它是对封建教育体系的改革,将学校与科举完全结合在一起,为后世对于学子的管理和取仕提供了借鉴依据。此法注重规范德行而忽略才艺,禁锢思想、限制主张,对于稳定统治虽有一定意义但并不完美,加之施行之时已是宋代末年,朝局动荡,积重难返,所以实行几年未见显著成效后便被废除了。但它传承了儒学思想,并试图通过学校教育建立君惠、臣忠、父慈、子孝的统治秩序。因此,这些规定弥补了宋代衡水地区文脉发展环节的缺失,为研究这一历史阶段学校教育制度提供了最完备的实物资料。

再次,徽宗强调的“孝悌”理念在安平更有深意。“庙学”是封建官学体系的底层架构,“修身、齐家、治国、平天下”的儒学理念深植其中。它所面对的底层学子数量多且辐射广,因此,庙学教育不仅直接对学生个人的素养和理念的培养有着直接影响,也对于封建社会稳定起到了辅助作用。这些学子居于庙堂,安邦定国自不必说;即便居于乡野,对于约束劳动人民的言行也起到了风范乡里的作用,加之有些参与了地方乡规社约的制定,这些都为教化民众及民风形成影响深远。安平民间自古以来便有圣姑传说,推崇“至纯至孝”,可见民风淳朴。据宋真宗(998-1022年)时文宣王碑刻一通推断,安平庙学设立时间应建于北宋初期,且至宋徽宗时颇具规模,这与安平本地文脉昌盛和崔氏大族的千年传承是互成因果的。宋亡后,游牧民族入主中原,统治者维护统治而推行儒学,从侧面可以看出中原地区儒学地位影响深远,元代在此复兴庙学也就在情理之中了。

五、结语

综上所述,这通《大观圣作之碑》纹饰繁缛,碑体高大厚重,工艺精细考究。现存衡水市文物管理处。碑身虽残,但铁画银钩的笔画间透露着北宋文人的精湛造诣,字里行间映射出宋徽宗维护统治的苦心孤诣,对于研究北宋时期学校教育制度、书法艺术、儒学的发展等,都具有重要的实物参考价值。

透过这通碑更让我们窥见到北宋时期衡水地区兵戎岁月的一角,对研究衡水本土历史文化的传承具有重要意义。衡水地区虽经千年光阴流转但底蕴深厚,文脉恒长,在教育和儒学的发展中都有得天独厚的人文优势,我们应高度重视,努力推动对现存碑刻的研究、保护和多层次展示利用,打造出辐射海内外的儒学研究高地和教育高地。