三维联结,让阅读能力立体构建

——例析“联结策略”在中高段阅读教学中的运用

□杨吉瑞

阅读能力是阅读者运用已有的知识经验,顺利而有效地完成阅读活动的能力。有效联结新旧信息,是阅读能力构建的核心。课堂上,教师可先找准文本中能触发学生联系自己生活经验的关联点,再从文本内联结、跨文本联结、超文本联结三个维度展开教学,培养学生获取信息、整体感知、形成解释、评价鉴赏、迁移运用的能力,从而提升阅读素养。

一、文本内联结,引阅读能力发展

所谓“文本内联结”,就是联系上下文,从相关句段中提取并联结关键信息,综合理解,进而形成解释,作出评价。

(一)字词联结,聚点妙析

字词是篇章最基础的组成部分,同时凝聚着作者在语言运用上的匠心。有时同一个词语在篇章中反复出现,但表情达意的功效却不尽相同。如不关注,很难发现其表达的不同效果,必然影响学生对课文的理解。教学中对相关字词进行联结比较,可以帮助学生深入理解其内在意义,感受字词的精妙。

【课例解析】五年级上册《桂花雨》

(出示句子)

师:第一句话中的“浸”与第二句话中的“浸”有什么不同?

生:时间长度不同,前一个指桂花盛开时,后一个指全年。

师:作者故乡院子里的桂花只在秋季开放,怎么会是全年?联系上文,除了桂花开放时节,人们还可能什么时候浸在桂花的香气里?

生:晒桂花、泡桂花、做桂花糕饼……

师:还有哪些人也浸在桂花香里?

生:胡家老爷爷、毛家老婆婆、全村的乡亲。

师:仅仅是人和物浸在桂花的香气里吗?

生:还有那桂花香里的邻里之情。

师:我们通过联系比较“浸”字,不仅品出了家乡桂花的香气,还体会到家乡的邻里之情。这就是家乡桂花独特的魅力。

课例中两个“浸”字的联结,促使学生思考词语背后的情感,感受作者用词的深意。词句联结,击破了难点。学生对词语的理解更深入,体悟更真切,感受更丰富。高段教材中名家名篇甚多,有些字词表面看无新意,易被学生疏忽。如对其加以联结细究,就可见其精妙之处。

(二)句群联结,组块悟情

对文本的阅读感悟离不开对关键句的品悟赏析。有些语句看似平常,却蕴含着作者的情感,亟待教师在课堂上有效地提挈规整。如果有重点地将关键语句组合呈现,引导学生关注句子间的联系,定能使其深刻体会文本的思想、情感,从而把握文章的主旨。

【课例解析】六年级上册《桥》

(出示句子)

师:这四句都是老汉说的话。他是以怎样的身份,面对怎样的情况说的?

生:当时的情况越来越紧急,水越涨越高。前三句都是以党支部书记的身份说的,第四句是以父亲的身份说的。

师:老汉说这几句话的目的各是什么?

生:前三句是要求党员要服从大局,希望群众都能安全撤离。第四句话是希望自己的儿子能活着。

师:语言是小说塑造人物形象的重要载体。联系着看这四句话,你对老汉又有怎样的认识呢?

生:大公无私,不徇私情。爱自己的孩子……

上述课例将老汉的语言一起呈现。在联结比较中,学生对老汉的形象不再是贴标签式地简单领会,而是立体、深切地认知。在中高段课文中,类似的关键语句不胜枚举。若是单独理解,则难以窥见其言语要义;若提取后引导学生进行联结、评析,就会发现其中蕴含的玄机,有助于培养学生的阅读评价能力。

(三)文段联结,读中品写

段落在课堂教学中常作为领悟表达范式被重点处理。适时开展文段间的联结比照,往往效果奇佳。

【课例解析】五年级上册《慈母情深》

(出示句子)

师:刚才同学们在具体的语句中体会到母亲挣钱的艰辛。这两段话大家特别关注。现在请同学们再来联系着读读这两段话,想想作者是如何表达对母亲的情感的。

生:两段话都用了反复的手法表达情感。

师:同样是反复,两段话在表达感情上有什么不同?

生:第一段话强调“我的母亲”,表达了我对母亲的愧疚与敬意;第二段话强调“立刻”,表现了母亲的艰辛。

生:两段话都用了省略号,都表达了对母亲的情感。

师:课文中还有一些这样的语句,能否找出来与大家交流?

生:“七八十台”“七八十个”“七八十只”,作者反复写这些数字来表明母亲工作环境的恶劣……

该课例引导学生通过对前后两处细节的联结阅读,发现“反复”的语言形式,继而举一反三,在文中找一找用此方法的语句,帮助学生建立“用反复表达情感”的言语范式,从而促进了语言评鉴能力的形成。

二、跨文本联结,促阅读能力迁移

文本内的联结更多的是针对某一个点进行信息辨析、整合,形成新的认识。而跨文本的联结更多的是针对单元整组信息,形成以篇为基础的多文本群,让学生跳出原有的思维框架,将熟悉的文本中的信息比对其他文本中的信息,建立新的认识,形成对篇章、人物、事件进行整体评价、鉴赏的能力。

(一)据主题联结,使思维走向纵深

统编教材以人文主题和语文要素双线组织单元。教学时如果只关注单篇,会不利于学生对主题展开深入思考。如果以联结的视角,将整组课文联系在一起,可让学生的思维走向纵深。

【课例解析】五年级上册第六单元

师:刚才我们抓关键词梳理了三篇课文的主要场景。请同学们再次看梳理的场景图,联系着看看这三篇文章的内容,你有什么新的发现?

生:这些场景都描写了父母之爱。

师:有什么不同?

生:《慈母情深》通过一件事表达母爱。《父爱之舟》通过多个场景表达父爱。《“精彩极了”和“糟糕透了”》通过两个场景的对比表达父母之爱。

师:他们表达爱的方式上有什么不同?

生:母爱是比较温润的,父爱是无言的。外国父母表达爱的方式比较直接,不像中国父母这么含蓄……

以上课例,引导学生在初步把握每篇内容的基础上,通过“场景图”联结,比较其异同,进而对“父母之爱”这个主题有更深入、完整的认识。这样依主题联结,同中求异,有利于学生关联比较思维的形成。

(二)依学法联结,促知识内化于心

联结,是知识与方法迁移运用的过程。在单元教学中,当课文资源不能满足于教学时,多篇文本或整本书都可作为联结的资源,帮助学生更好习得读法、写法等规律性知识。

【课例解析】四年级上册《故事二则》

1.初读《扁鹊治病》,了解大意。

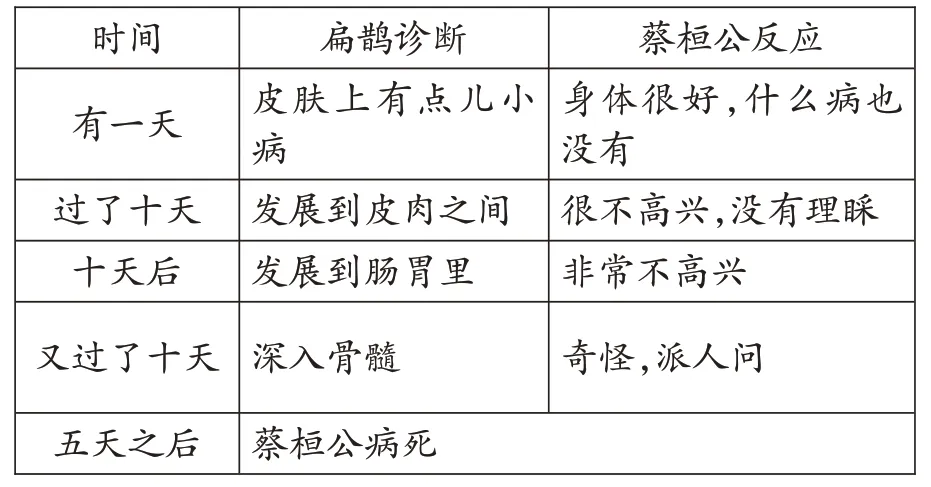

2.摘录表示故事发展先后顺序的词句,填写表格。

时间有一天过了十天十天后又过了十天五天之后扁鹊诊断皮肤上有点儿小病发展到皮肉之间发展到肠胃里深入骨髓蔡桓公病死蔡桓公反应身体很好,什么病也没有很不高兴,没有理睬非常不高兴奇怪,派人问

3.对比读,发现寓言情节反复的特点,尝试复述。

4.思考:《纪昌学射》是否也有这样的特点?

5.发现“飞卫要求—纪昌练习—取得成果”的叙事特点,填写表格。

6.比较表格,探究“蔡桓公病死”“纪昌成了射箭能手”的原因,体会寓意。

本课例以寓言文体为联结点,借助表格对第一个故事中的信息进行联结、比较、选择、分析,发现寓言的叙事特点,通过联系第二个故事,印证“情节反复”的特点,最后习得“关注结果,寻找原因,体会寓意”的方法。统编教材中编排了各类文体特征明显的文章。通过对同一文体文章的联读,加强类文阅读方法的指导,能促进学生阅读能力的迁移内化。

(三)按写法联结,让表达有章可循

对于习作单元的课文,如果处理不当,很容易造成阅读与习作分离。教师要结合单元习作要求,仔细推敲整组课文,在阅读教学的过程中多篇联结,充分挖掘,引领学生积累、领悟、揣摩并及时运用写作方法,实现从阅读实践到习作实践的迁移,提高读写结合的有效性和针对性。

【课例解析】三年级上册第五单元

1.学习翠鸟捕鱼的场景,感受其动作的敏捷。

2.学习描写蒲公英形态变化的片段,感受按时间顺序描写的条理性。

3.学习习作例文《我爱故乡的杨梅》。

师:本单元以“观察”为主题。这三篇文章在观察内容上有什么不同?

生:由“一瞬间”到“一天”,再到“长时间”,观察得很细致。

师:在观察记录上又有什么不同?

生:记录一瞬间的事物可以分步写;记录一天的变化可以分时段概括写;长期渐变的过程可以从多个方面写。

4.布置任务:利用一周时间,选择一瞬间、某一天、一整周,观察事物的变化,做好记录。

本课例在单篇教学的基础上,以“如何观察”为主线,引导学生围绕“在不同时长下如何写出事物的变化”这一主任务,找寻三篇文章的联结点,形成新的认识。从读到写,学生有法可依,有例可循,指向写作的目标更为清晰、精准。

三、超文本联结,助阅读能力进阶

超文本联结,就是在阅读过程中突破学科边界,涉及多种媒介,与学生的生活经验建立起联系,引导学生将以往的阅读经验与文中的场景、人物进行联结,从而更好地体悟语言的内涵,领悟作品的情感。

(一)生活联结,移情体验

联结阅读应该引导学生充分感受文本,进入文本,通过移情体验,得出结论。

【课例解析】五年级下册《刷子李》

1.学生默读课文,画出描写曹小三心理变化的语句。

2.将相关语句改成第一人称,从曹小三的角度叙述这一天的心路历程。

3.选一处补写曹小三的想法,并互相交流。

4.文章主要写师傅,为什么作者要把曹小三的心理活动写得如此曲折、跌宕?

5.小结:故事好不好看的关键在于情节。一波三折的情节就是故事的精华所在。曹小三的心理变化从侧面反映出刷子李的高超技艺。

以上课例引导学生通过变换人称,移情体验,想象补白,感受人物的心路历程。学生与文中人物产生共鸣,生活经验与文本情境相联结。这样,学生反思文章为什么这么写时,就能很好地突破教学难点,感受侧面描写的魅力。高段教材中名家的经典作品很多,教学时如能引导学生进行移情体验,与生活相联结,就能提升学生的阅读能力。

(二)图文联结,深化认知

有些课文离学生的生活实际较远,学生的体会总是不够到位。鉴于小学中高段学生的思维以直观形象思维为主,教师如能在学生充分理解、想象的基础上补充相关图文资料,就能帮助他们领会文章的情感,深入感悟文本的主旨。

【课例解析】四年级上册《为中华之崛起而读书》

师:“在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?”这究竟是一个怎样的地方?

生:从伯父“沉郁”的表情、外国人占据地“热闹非凡”这些细节,可以看出,这些地方是中国人的伤心之地。

(生交流课前收集的关于当时社会背景的资料;师播放影像资料,并简述这段屈辱的历史)

小结:“占据地”就是“国中之国”。外国人可以无视中国的主权,哪怕撞死了人也可以免除中国司法机构的审判。在那个年代,它只是当时“中华不振”的一个缩影。

课上,教师引导学生从整体梳理“中华不振”到聚焦人物体会“中华不振”,再到联结背景资料体悟“中华不振”,从语言中提取信息,整体把握,到聚焦局部,重点敲击,最后走出文本,联结大背景,深切地感受“中华不振”。教学时,将文字与图片、视频等进行联结,增强了可信度。学生不仅认识了那个时代的事物,同时还开阔了视界,拓展了阅读广度。

(三)学科联结,综合解读

阅读时,学生需要调用已有的知识、经验,与文本进行联结,产生新的学习意义。对于统编教材中的非连续性文本,教师在教学时需要帮助学生调用非语文学科的知识、经验,解决阅读中遇到的困难。在跨学科联结中,学生的整合能力、发散思维等得到发展,进而推动阅读能力的提升。

【课例解析】五年级下册《金字塔》

学习任务:推测金字塔的建造过程。

1.图文对照,提取图片中隐含的有关金字塔的信息。

2.筛选文中的批注,帮助推测。

3.根据文中的线索,形成推测建造过程的思维导图。

4.收集补充资料,进行个性化介绍。

非连续性文本的结构和语言都比较零散,图文结合,形式多样,呈现的信息量丰富。要想“推测金字塔的建造过程”,学生需要提取文中隐含的信息,设计讲解思路,收集诸如地理等学科的知识,最终完成个性化介绍。经历了跨学科联结、比较、整合等过程后,学生的分析、评价、运用等能力得到了有效发展。

综上,运用“联结策略”能加强学生与文本的多维联系,帮助学生在联结中形成获取信息、感悟情感、评价鉴赏、迁移应用的能力,从而获得阅读素养的提升。