跨越中等收入阶段与中国制造业升级路径选择

彭定贇 王 磊

(1.武汉理工大学 经济学院, 湖北 武汉 430070; 2.三峡大学 经济与管理学院, 湖北 宜昌 443002)

一、问题的提出

长期以来,中国制造业始终处于全球价值链(Global Value Chains,GVCs)低端环节,20世纪末中国进入中等收入阶段后,迅速完成了工艺升级和产品升级,但功能升级和链条升级进展缓慢,中国制造业发展陷入“低端锁定”的困境①。伴随着2008年全球金融危机以来世界经济衰退,保守主义、逆全球化浪潮高涨,工业化国家纷纷推出“再工业化”方案,新兴经济体逆势崛起,引发全球范围内的产业重组和GVCs重构。中国制造业转型升级之路迎来转机。首先,中国主导的“一带一路”倡议得以落实到具体战略方案中,双环流中心②、区域价值链(Regional Value Chains,RVCs)形态及升级的经济可行性逐渐变为现实。金融危机后市场和有效需求由发达国家向发展中国家转移③,中国对“一带一路”沿线国家进出口总额、投资额度屡创新高,建筑业、交通设备制造业和机械设备制造业由GVCs转向区域价值链(RVCs)后分工地位和分工收益提升显著。其次,饱受争议的GVCs升级路径取得突破。金融海啸的消耗加上以美国为代表的GVCs治理者选择收缩,以中国为代表的新兴经济体更加开放④,GVCs内的控制力强弱关系转换,部分产业出现GVCs中高端环节控制权易主的迹象。借助GVCs重构的契机,中国制造业是否有机会摆脱“低端锁定”,完成制造业升级?面对GVCs和“一带一路”RVCs两种升级路径,如何抉择,才能使各细分产业在自洽的竞争强度中实现发展,又不失升级动力?制造业升级后能否增进国民收入,帮助我国顺利跨越中等收入阶段?厘清这些问题,对于中国制造业成功转型升级和国民收入增长具有重要意义。

GVCs重构前后,价值链升级是否在中国制造业发生成为国内外学者首先关注的问题。相关分析最早见诸William Milberg的研究,他将金融危机前后GVCs先扩张后收缩的过程视为GVCs重构⑤,实证环节结合2007—2009年美国进口数据讨论了全球贸易的衰退、复苏与GVCs重构的联系。分析结果显示,在GVCs收缩,美国制造业进口总额下降的情况下,泰国、马来西亚等东南亚国家制造业所占份额下降,中国制造业占美国进口份额上升,获得了更多的分工收益。上述研究建立起GVCs重构的分析范式,为讨论中国制造业GVCs升级提供了新的视角,遗憾的是选取样本过少,仅涵盖金融危机爆发后两年的数据,GVCs重构的后续影响无法体现,削弱了实证结果的解释力度。

后续研究基于这一分析框架,首先将研究区间拓展至2015年,以更加完整的视角审视GVCs重构对中国制造业转型升级的影响,并提出了重构的概念:各经济体原先形成GVCs的比较优势因素变化后,导致GVCs内各分工环节出现收缩或扩张的现象⑥。这一现象可以视为全球分工体系重新洗牌的过程,具体涉及参与主体和组织结构两个层面,参与主体层面表现为部分发展中国家的制造业可能与发达经济体脱钩,无法继续参与GVCs分工,在一度经济增长与繁荣后陷入长期的衰落;原先未被纳入GVCs的经济体在世界经济复苏时有机会建立与发达经济体的联系,获得发展机遇⑦。组织结构层面的重构表现为参与主体在GVCs中从事分工环节发生变化,引起制造业GVCs分工地位改变。中国制造业处于GVCs低端环节,完成资金和技术积累后国际竞争力增强,老牌工业化国家在危机中受挫,国际竞争力下降。Koopman和Kee分别通过构建增加值核算体系和微观企业数据测算了中国总出口的国内增加值率⑧,这一指标在金融危机后仍保持了上升势头,达到70%以上,在总出口额出现V型波动的情况下,总出口中的国内增加值仍保持稳定增长,经历长期“低端锁定”后中国制造业价值链升级的迹象得到确认。

中国制造业价值链升级迹象显露后,有学者开始思考怎样的升级路径能使中国制造业较好地抵消了价值链治理者的非对称优势,在众多新兴经济体中脱颖而出。一部分学者认为,中国制造业的GVCs升级主要集中于纺织、制鞋等劳动密集型产业;交通设备制造、化工和化学制造等高端制造业与欧美日等发达经济体相比还有较大差距⑨。苏庆义、Antrs提出的产品复杂度指数测算中外各国分工地位,实证结果显示中国与高端制造业内的领头羊产品复杂度相差数倍,难以触及价值链高附加值环节⑩。面对这一客观存在的差距,一部分中国制造业企业试图构建自我主导的价值网络,国家层面加强同周边发展中国家的联系,发挥与沿线国家产业互补性强的优势,实行“一带一路”国家战略。韩永辉等的研究发现中国高端制造业从GVCs向RVCs转换后,分工地位提升,有机会涉足价值链的高附加值环节。Feenstra认为有志向高附加值环节攀升的企业生产率提升后国民收入也显著增加。

基于已有研究成果,本文试图在这两方面有所拓展:(1)理论支撑方面,本文受到对外贸易与海外投资“选择效应”研究的集大成者Helpman启发,将国际竞争力与升级路径竞争强度的匹配关系作为升级路径的选择依据。Helpman主张以生产效率和沉没成本解释异质性企业在国内生产、对外出口和海外投资活动之间抉择的动机。产业内生产率最低的企业无力承担出口成本和海外附属机构的开销,所以仅能从事国内生产;生产率中等的企业会选择出口活动;生产率高的企业将选择海外投资。本文以GVCs和RVCs升级路径的竞争强度类比企业进入国际市场的沉没成本,以国际竞争力类比生产率,解释GVCs重构后的制造业升级路径选择行为。(2)计量方法方面,本文兼顾增加值出口与增加值进口两方面,以增加值净值反映GVCs重构的升级效应。这一方法发挥了GVCs分析消除统计幻象的优势,是直接吸收了KPWW方法,同时融入增加值贸易净值的测算方法,综合考虑增加值贸易的正负效应,体现各经济体在GVCs重构中的贸易利得和产业升级效应。

二、理论框架与研究假说

(一)基准理论框架:国际竞争力与竞争强度之间的匹配关系

国际竞争力是技术水平、市场势力、企业组织和商业模式等多种因素综合作用的结果,反映了国家或部门在GVCs中的绝对实力。竞争优势的提出者Porter视国际竞争力增加、生产率提升为GVCs升级的本质,将GVCs升级定义为更高效的生产和生产附加值更高的产品。按照这一升级思路,产业内所有国家都是竞争对手,产业升级也仅有一条路径。即沿着GVCs不断向上攀升,卡位、抢占附加值更高的分工环节。已经控制GVCs核心环节的经济体不会轻易允许后发国家实现超越,一方面通过追求更高的技术水平和市场势力,巩固国际竞争力的领先优势;另一方面,发挥GVCs治理者的非对称优势,限制GVCs中的知识流动和技术传播。依赖GVCs升级路径的新兴经济体失去外部动力后,容易被“俘获”、“锁定”,长时间无法完成产业转型升级。

为了避免路径依赖,使中国制造业的国际竞争力稳步提升,需要开拓新的升级路径。国家价值链(National Value Chains,NVCs)、“一带一路”RVCs升级路径相继提出。NVCs、RVCs和GVCs竞争强度差异显著,GVCs中云集了全球所有富有竞争力的经济体,北美RVCs、欧洲RVCs和东亚RVCs分别被美国、德国和日本等少数国家寡占,区域内不会集中出现富有竞争力的经济体,这也是支撑RVCs成为升级路径备选方案的主要理由。本文以竞争强度的概念定义GVCs和RVCs内部有能力参与中高端环节控制权争夺的经济体数量,用以反映获取中高端环节分工收益、完成制造业转型升级的难易程度。这一概念不在于指出各经济体的竞争力绝对高度,重在体现价值链内国际竞争力排名前列经济体的整体实力。GVCs和RVCs内可能同时包括了全球最富竞争力的经济体,竞争力绝对高度相差无几;竞争力排名第二或前几的经济体一旦展现出显著差异,中高端环节留给中国制造业的发展空间越大,借助RVCs路径实现转型升级的可能性也越大。

依托RVCs路径转型升级难度更小,所有制造业细分产业全面嵌入,可能使部分已经具备国际竞争力的产业错失发展机遇。基于中国制造业细分产业参与GVCs分工的时间长短、发展好坏和嵌入环节等诸多方面存在差异的事实,本文同时考虑国际竞争力和竞争强度两方面因素,以国际竞争力体现各细分产业的现有实力,以竞争强度呈现各条升级路径的难易程度,准确捕捉中高端环节的发展空间。分析框架上借鉴对外贸易与海外投资“选择效应”的研究思路,通过国际竞争力与升级路径竞争强度的匹配关系,共同组成升级路径选择的依据,以此提出:

基准假说1:技术基础和市场势力一般的经济体,国际竞争力无法进入世界前列,仅能承受RVCs中的竞争强度,更多地依托RVCs路径进行制造业升级;国际竞争力高的经济体,在高强度的GVCs竞争中逐步控制高附加值环节,这些经济体更加倾向采用GVCs升级路径。

(二)扩展理论框架一:中国制造业国际竞争力在GVCs重构前后的涨落

GVCs重构是全球分工体系重新洗牌的过程,蕴含着分工收益和分工地位的显著变化。次数繁多和幅度更大的分工环节卡位、取代和经济体进入、退出事件,将GVCs参与者国际竞争力的微小涨落放大。通常需要经过较长时间观测的GVCs升级或“挤出效应”,能够在GVCs重构前后集中呈现。GVCs重构前的研究成果显示中国制造业在中高端环节的国际竞争力弱,被“俘获”、“锁定”于GVCs的低端环节;GVCs重构后中国制造业出现代工工厂撤离、高端制造萌芽等全新经济现象。考虑到GVCs重构影响深远,且中国制造业与全球分工体系联系密集,国际竞争力在GVCs重构中可能发生变化。国际竞争力代表了中国制造业在GVCs中的绝对实力,是本文设计的升级路径选择依据之一,这一变量的涨落也直接反映了GVCs路径能否帮助中国制造业实现产业升级。

从已有证据和相关理论出发,中国制造业国际竞争力在GVCs重构中面临以下变化:(1)“挤出效应”削弱中国制造业低端环节竞争力,造成国民收入下降。(2)GVCs升级效应在少数产业率先显现。中国制造业嵌入GVCs后能够在GVCs治理者的帮助下迅速完成工艺升级和产品升级,尝试功能升级与链条升级,意味着与GVCs治理者展开直接竞争,竞争力的差异使得多数产业和产业内中高端环节难以获得突破,GVCs的升级效应受到抑制。GVCs重构的意义在于,GVCs治理者受国内经济形势的影响对GVCs的控制力减弱,中国制造业从GVCs获取知识的可能性增加,个别最具国际竞争力的产业有机会通过技术引进、FDI等途径进一步缩小差距,展现出GVCs升级效应。据此可以给出:

扩展假说1:GVCs重构前后中国制造业有少数产业的国际竞争力提升,国民收入面临下滑的风险。

(三)扩展理论框架二:GVCs与RVCs竞争强度差异分析

中心-外围理论指出,处在核心区域的经济体技术先进、资本集中,边缘区域的经济体发展落后,为了追求规模经济会自发地向临近核心区域集聚,形成外围区域。在集聚效应的作用下,同一区域内仅有个别富有国际竞争力的发达经济体,为数众多的是国际竞争力不足的新兴经济体。在这样的分工格局下,RVCs低端环节的竞争激烈,中高端环节被少数经济体寡占,缺乏竞争。GVCs可以视为所有RVCs的集合,囊括了全部富有竞争力的经济体,在GVCs的中高端环节依然会爆发激烈竞争,这也是GVCs与RVCs竞争强度的主要差异。

从制度层面分析,RVCs内的经济体彼此临近、经贸交往频繁,通过关税协定、战略联盟和自由贸易区等途径大幅降低了交易费用和贸易成本,呈现出互补性大于竞争性的趋势。跨区域嵌入GVCs,意味着失去上述便利条件,需要承担更高的交易费用,间接削弱了外来经济体的国际竞争力。区域内经济体的国际竞争力整体水平变相提高,相对外来经济体不具竞争力的经济体变得富有竞争力,竞争强度受制度因素影响在区域内和区域外产生差异。根据中心-外围理论和制度经济学研究成果,提出:

扩展假说2:GVCs竞争强度大于RVCs竞争强度,依托GVCs路径进行产业升级的难度也大于RVCs路径。

三、增加值贸易净值方法、指标与数据来源

本文仿照对外贸易与海外投资“选择效应”的分析框架,提出GVCs重构视角下的制造业升级路径选择假说。相关研究方法和指标需要刻画不同价值链的竞争强度和各经济体的国际竞争力,以呼应“选择效应”框架内贸易成本与企业生产率的关系。同时为了检验假说,还需要设计相应方法和指标,体现各经济体在GVCs路径和RVCs路径之间的选择结果,验证制造业升级路径选择结果是否与假说的解释相符。

(一)研究方法

各国制造业的国际竞争力由技术水平、市场势力、企业组织和商业模式等多种因素综合决定,最终表现为获得分工收益的多寡;不同升级路径的竞争强度,即控制GVCs和RVCs中高端环节的难易程度,也将以获取中高端环节分工收益的困难程度呈现;升级路径的选择结果是指各经济体战略重心在区域内或是全球,落实为两条价值链贡献分工收益的比例。国际竞争力、竞争强度和路径选择结果等假说的核心内容均围绕分工收益展开,当今产品生产和价值创造不再由一国单独完成,世界制造、共同生产的趋势日益明显,呈现出“你中有我,我中有你,相互依存”的态势。随着价值创造过程中国家间、行业间的交叉、渗透现象越发频繁,大规模出口不再等同于高分工收益,更不能代表产业升级。为了消除“统计幻象”,Koopman提出KPWW方法。如式(1)所示,这一方法将总出口分为出口国内增加值(Domestic Value Added,DV)和出口国外增加值(Foreign Value Added,FV)两部分,建立起总值贸易(Gross Trade)和增加值贸易(Trade in Value Added,TiVA)的转换桥梁。

(1)

增加值贸易对出口方的国民收入产生正向效应同时,对进口方的国民收入造成负效应,单向统计其中一种效应,无法得知哪些经济体是GVCs分工体系的最终受益方,哪些经济体依托价值链实现产业升级也无从知晓。Stehrer注意到这一问题后,设定增加值进口(tTiVA,M)的概念和公式,给出了贸易增加值净值的测算方法。本文从GVCs重构的视角展开研究,发挥了GVCs分析消除统计幻象的优势,是直接吸收了KPWW方法,同时融入增加值贸易净值的测算方法,综合考虑增加值贸易的正负效应,体现各经济体在GVCs分工体系下的实际分工收益。

(2)

(3)

(4)

等价关系的证明,说明增加值净值与国民经济核算的最终结果一致,肯定了增加值贸易净值核算方法的准确性。这一方法同时建立了净出口和增加值净值转换的渠道,核算GVCs分工收益时,不仅兼顾出口和进口,还将两者按增加值的收入和支出方进行重新划分。通过寻找价值创造的源头和消耗的部门,衡量各经济体实际获得的分工收益,为假说的检验和升级路径的选择做好准备。

(二)指标选取

本文基于GVCs重构视角,分析中国制造业升级路径,选取指标时,首先需要刻画GVCs重构,将GVCs的发展变化划分为重构前和重构后两个阶段;然后围绕制造业升级路径选择假说中的国际竞争力、竞争强度等概念设计相应指标。

1.垂直专业化指数(Vertical Specialization,以下简称VS):GVCs重构后全球贸易的开放和封闭程度,将直接影响价值链垂直分离度和知识流动比例的高低,中国制造业转型升级的进度也将受到全球宏观经济形势的影响。世界越开放,各国之间的经贸合作越充分,将外包更多的分工任务给其他国家,产品、人员和技术的跨国跨区域活动也更加频繁,有利于中国制造业积累技术、人力资本等升级所需的高级生产要素。当世界变得封闭时,全球垂直分离的分工环节减少,各国企业为了避免被“挤出”GVCs将展开激烈竞争,贸易利得份额向GVCs中难以取代的国家和地区集中,中国制造业借助GVCs实现产业升级的难度增加。在刻画GVCs重构时,有必要选取相应指标描绘全球化的深入程度,把握全球贸易开放度的变化趋势,判断中国制造业GVCs路径的升级前景。

如式(5)所示:总出口Er包含的国外增加值FVr越高,分离到r国外的分工环节越多,与其他经济体的合作越紧密,生产过程的全球化程度越高。如果世界各国国外增加值∑FVx占全球总出口∑Ex的比例越高,代表世界垂直专业化分工越深入,全球贸易环境越开放。

(5)

2.产业维度的增加值贸易净值:VS指数可以从宏观上描绘GVCs重构前后升级前景的概况,无法呈现中国制造业各细分产业经历GVCs重构后的分工收益的精确数值和升级路径的具体变化。如前文所述,不同产业嵌入GVCs的时间长短和发展状况存在差异,依据国家维度数据,笼统地概括升级路径将有失严谨,难以体现各细分产业升级路径的具体选择结果。有必要深入到产业维度,找出价值创造的源头部门和消耗支出的部门,依据产业维度增加值贸易净值方法,实事求是地分析各细分产业升级路径选择。

(6)

Ymri=(0,Vs,Vt)BYmri+(Vr,0,0)BYmri≠(0,Vs,Vt)BYmri+(0…Vri…0,0,0)BYmri

(7)

3.产品复杂度:增加值贸易净值为GVCs重构视角下制造业升级路径选择假说的推演创造了条件,不足之处在于直接使用这一指标表征国际竞争力,将是从国家或部门分工收益总量的角度衡量产业国际竞争力,无法避免经济体规模的干扰。中国制造业在经贸往来中产生的顺差大于欧、美、日等发达经济体,GVCs分工地位落后于上述国家,还有“低端锁定”和“挤出效应”的困扰。一国收支平衡下维持就业稳定与高工资水平才是富有竞争力的表现,有必要从人均分工收益的角度描绘各经济体在GVCs中的国际竞争力。

如式(8)所示,Er、Yr分别为r国的总出口和人均收入(用人均GDP表示),eri为r经济体i产业出口。TSIi为产业技术复杂度,这一指标的本质是以显性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage Index,RCA)为权重的各经济体人均GDP均值,集中体现了一个经济体在GVCs中的价值获取能力。

(8)

(9)

(10)

第二,产业级别的人均GDP数据难以直接获取,本文继续发挥GVCs分析视角的优势,沿用增加值贸易方法和KPWW方法,借助总量统计口径与增量统计口径转换的桥梁,先由式(6)推导出r国i产业GDP总量。全球投入产出数据库(WIOD)数据提供了各产业就业人数l的信息,相除后得到人均GDP。

(11)

4.赫芬达尔—赫希曼指数:分析各经济体国际竞争力和竞争强度的匹配程度,是推演和验证制造业升级路径选择假说的关键。产品复杂度是技术、人力资本、市场势力等各种竞争力的合力作用结果;GVCs与RVCs内分工收益的集中度可以体现两条价值链内的竞争强度。GVCs分工收益集中度越高表明仅有少数国家从GVCs分工体系中获利,此时的GVCs缺乏竞争;反之,代表越来越多的国家参与GVCs后取得了分工收益,越多的经济体从GVCs获利,意味着更多的参与者和更高的竞争强度,依托GVCs路径进行产业升级也变得更加困难。RVCs内也有类似的效应,当中国制造业的竞争力明显超过区域内其他经济体,有实力在RVCs内形成分工收益的寡占时,说明区域内的竞争强度较低。本文使用赫芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)测度分工收益的集中度。

(12)

(三)数据来源

上文描述的方法和指标需要使用国际投入产出表测算,目前OECD/WTO、亚洲国际投入产出表(AIIOT)及GTAP等广泛使用的数据大都只更新到2009年以前,在时间上也不连续,将对研究结果有所影响。文中使用的数据来自2016版和2013版的世界投入产出数据库(WIOD)。

2016版WIOD由欧盟于2016年11月发布,提供世界投入产出表与国家投入产出表,世界投入产出表包括了2000-2014年28个欧洲国家和世界其他15个主要经济体56个产业(NACA分类方法)的投入产出数据,全球剩下的国家或地区用(ROW)表示。2013版的WIOD数据库包含1995-2011年40个经济体、35个产业的数据。随着新版本数据库产业划分进一步细化和国家数量的增加,2011年后的数据变得可以获取,GVCs重构后世界贸易格局的变化以及中国制造业所受影响将以更完整的方式呈现,经过更多样本的检验,本文假说的推演和验证也更具可信度。同时,两个版本数据库产业、国家数量的差异,给全面应用已有数据带来障碍。本文的处理方式是,将2016版WIOD56个产业中的19个细分制造业产业进行归并,增加的国家并入ROW项,保持两个版本数据库划分方式的一致性。合并后的制造业产业划分明细如表1所示,共13个细分产业,下文测算的VS指数、HHI、增加值贸易净值和产品复杂度指数都将按合并后的产业划分标准汇报。

表1 WIOD2016与WIOD2013制造业归并对照表

四、从分工收益看制造业GVCs升级路径的可行性

GVCs发生大规模重构时,价值链升级效应或“挤出效应”表现为各国承接价值链分工环节数量和种类的变化,随之引起分工利益流转。中国是GVCs的重要参与国家,这一轮重构中我国制造业产业升级是否发生,国际竞争力是否提升,也最终表现为分工收益的波动。若国际竞争力增加,能够抢占更多的高附加值环节,中国制造业分工收益随之上升;如果升级受阻,原有分工环节又被其他国家的制造业卡位取代,分工收益有下降的风险。分工收益波动与国际竞争力涨落和价值链升级效应关系密切,明确GVCs重构对中国制造业国际竞争力和升级效应的影响,有助于探讨GVCs升级路径的可行性。这一部分首先刻画GVCs重构规模与趋势,宏观上描绘重构对全球贸易环境的整体影响;随后分GVCs扩张与收缩两阶段,以中国制造业贸易利得份额的变化纵向展现分工收益波动趋势,呈现中国制造业国际竞争力的涨落;同时对各国分工收益进行横向比较,是从宏观和总量的角度判断中国制造业对GVCs竞争强度的适应能力,以及依托GVCs路径实现制造业升级的可行性。

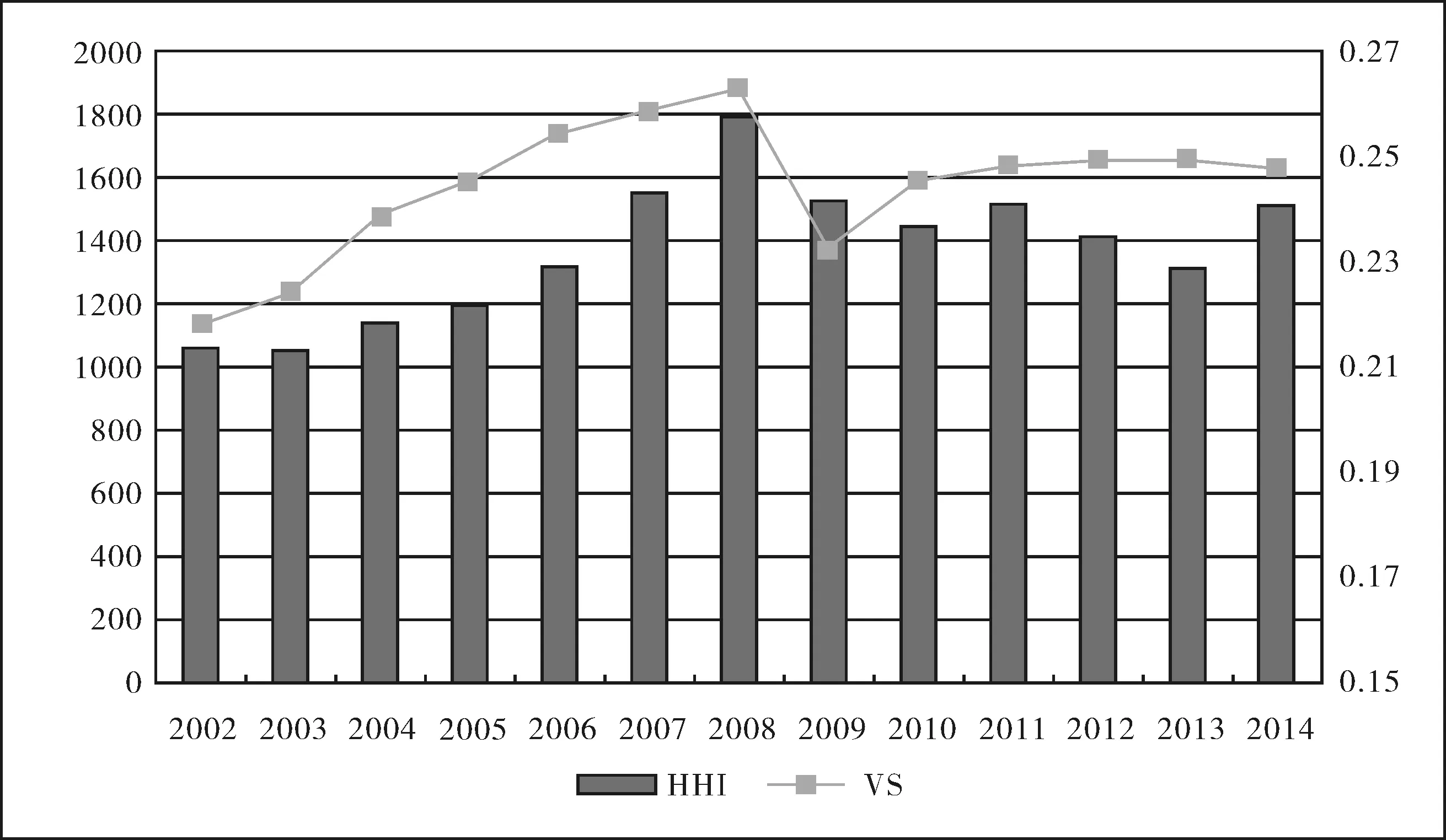

(一)GVCs重构规模与趋势

如前文所述,垂直专业化水平以国外增加值占总出口的份额,反映了全球贸易格局的开放与封闭程度。图1中折线VS在2002—2008年保持上升势头,从21.8%攀升至26.3%,代表全球出口产品中更多的分工环节流往外国,全球化程度不断加深。2008年全球金融危机爆发,集中力量、拯救本国经济成为第一要务,本土化和保护主义抬头,垂直专业化水平受到影响,在2009年降至23.2%,甚至低于2004年的水平。2010—2014年,随着世界经济复苏,这一指标短暂回升后停止了上升势头,全球约25%的出口增加值流向海外,距离2008年的顶点始终有一段距离。VS指标的变化过程说明,以2008年金融危机为分水岭,GVCs由不断开放扩张变为收缩封闭。这一结果与Baldwin全球贸易不再全球化的判断,以及Timmer全球贸易格局由开放变得保守的结论保持一致。

图1 2002-2011年GVCs贸易集中度与垂直专业化水平资料来源:作者根据世界投入产出数据库(WIOD)整理。

全球化由扩张到收缩的变化趋势是价值链重构的一方面,反映了国际分工任务的多寡和取得国外分工收益的难易程度。重构中包含的分工利益流转则体现了全球分工体系重新洗牌的结果,同样值得关注。本文依据式(12)计算贸易净值数据下的HHI,以HHI的变化反映GVCs分工收益的集中与分散。美国司法部(1984)评估产业集中度时给出了HHI的划分标准:当HHI<500时,该产业竞争激烈、高度分散;当500≤HHI<1000时,这一产业轻度分散;当1000≤HHI<1800时,产业轻度集中,开始具有寡占特征;当1800≤HHI<3000时,产业高度集中,寡占程度已经很高;当3000≤HHI时,这一产业重度集中,寡占程度最高。如图1所示,与VS指数类似,HHI同样以2008年为界。第一阶段HHI显著提高,由轻度分散变为轻度集中,在2008年达到峰值1796。这意味着2008年金融海啸前,全球化程度不断加深的同时,分工收益逐渐向少数国家集中。第二阶段HHI迅速下挫,随后在1300至1500的区间内震荡,未能恢复危机前的水平,说明GVCs重构后,分工收益由集中变得分散,被更多的国家取得。William Milberg认为这是GVCs重构过程中,参与主体与分工环节控制方整理变化的过程。本文的解释是:GVCs重构后,全球贸易呈现出收缩和保守的趋势,垂直分离出的分工环节总量减少,造成GVCs竞争强度上升,从GVCs中获得分工收益和技术溢出也变得更加困难。下一节将重点讨论中国制造业13个细分产业的分工收益全球份额和排名,同时剖析经历GVCs重构后,哪些产业成功突围,获得了更多的分工收益;哪些产业出现困难,分工收益萎缩,从产业增加值贸易净值的角度讨论GVCs升级路径的可行性。

(二)GVCs重构后的制造业升级效应

图1中HHI和VS指数反映了GVCs重构的规模和趋势,是重构对全球贸易的影响。为了突出中国制造业在GVCs重构中的升级效应,论证GVCs升级路径的可行性,这一节不仅专门呈现了中国制造业全行业的贸易利得,还将比较中外制造业细分产业在重构中的表现。

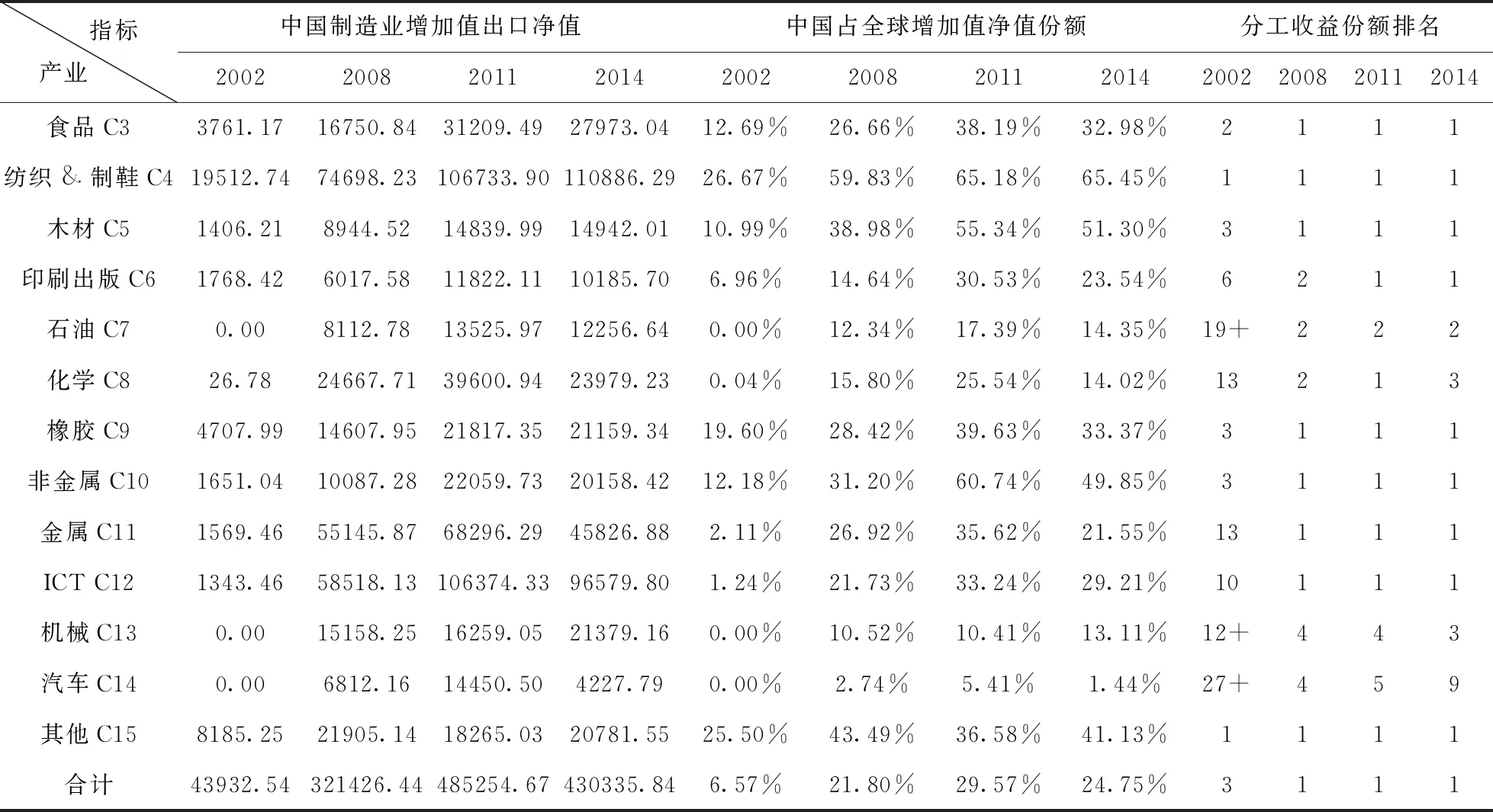

表2 GVCs重构前后中国制造业13个细分产业分工收益表(单位:百万美元)

首先是中国制造业分工收益方面的整体表现:入市后中国制造业分工收益份额先后超过日本、德国,排名全球第一。GVCs重构后排名没有出现下滑,分工收益净值和份额未能延续上升趋势,在2011年达到峰值后出现后撤。这一后撤没有改变中国制造业分工收益净值和份额重构后(24.75%)胜过重构前(21.80%)的局面,2014年中国制造业在分工收益方面展现出最强的竞争力,德勤发布的《2016年全球制造业竞争力指数》也将中国排在第一位,肯定了表2呈现的结果,也反映了GVCs重构后的制造业升级效应。基于中国制造业整体分工收益竞争力最强的判断,多数细分产业应该选择竞争强度最大、回报率最高、升级幅度最大的升级路径。但是已有文献得到的相关结论——“低端锁定”和“悲惨增长”均指向完全相反的方向,说明中国制造业的升级前景并没有如此乐观。

表2的数据已经能够看出一些端倪,与扩展假说1的判断一致,GVCs重构过程中,分工收益净值和份额由增长转为衰退即对GVCs升级路径构成隐忧。这一由盛转衰的过程一方面与图1中HHI变化对应——集中度上升源于中国分工收益份额不断提升,集中度下降来自重构后中国分工收益份额下降;另一方面说明中国制造业在重构中失去部分分工任务,对价值链中相应环节的控制能力有限。更高效的生产和生产附加值更高的产品是GVCs升级的应有之义,对相应环节稳定持续的控制则构成一国沿着GVCs攀升的基础。进一步剖析13个制造业细分产业,会发现GVCs内各经济体竞争激烈,尤其是高端制造业的中高端环节是欧美日等发达经济体重点控制的领域,给中国相应产业的GVCs升级路径造成阻碍。中国制造业9个细分产业的分工收益份额在2014年排名第一,但是更多的产业(10个)分工收益份额与2011年相比出现后撤。分工收益相对稳定的产业集中在纺织制鞋等传统制造业,2014年纺织制鞋业内超过60%的分工收益净值被中国取得;后撤幅度最大的则是化学化工和交通运输装备制造等高端制造业,特别是交通设备制造业,经历重构后份额降至1%。化学化工、电子光学设备制造业、机械设备制造业和交通运输装备制造等4个高端制造业产生增加值出口净值约占制造业净值总量的60%,构成制造业分工收益的主体,也是中国制造业转型升级的关键领域。

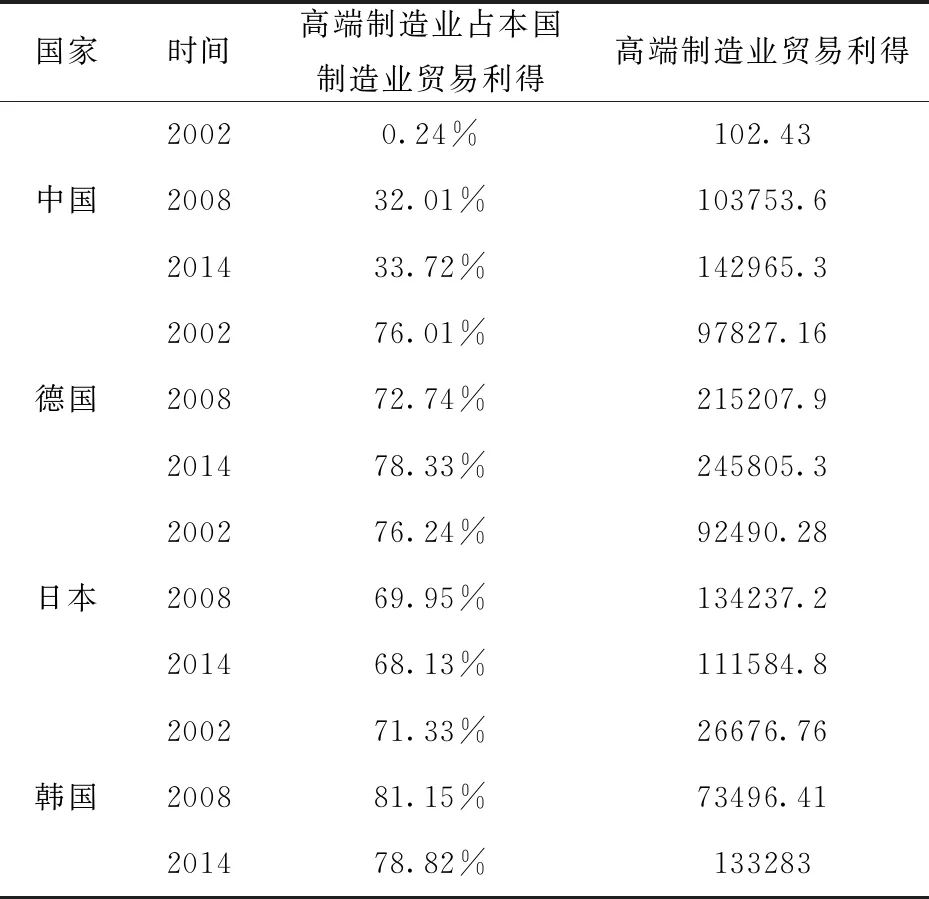

发达经济体分工收益的主要来源也集中在高端制造业,这些国家的传统制造业较少产生贸易利得。如表3所示,德国和韩国近80%的分工收益来自高端制造业,日本的这一指标也接近70%。一旦失去这部分分工收益,这些国家的贸易利得将出现严重萎缩。以日本为例,高端制造业权重一再下降,导致2014年的贸易利得规模未考虑通胀因素已经低于2008年水平。基于贸易利得份额在经济体间此消彼长的关系,高端制造业GVCs分工利益的争夺也日趋白热化。中国一旦选择GVCs升级路径发展高端制造业,意味着正面与日本、德国等老牌工业化国家展开竞争。在上述制造业强国深厚的工业底蕴和技术优势面前,中国短时间内难以复制横扫传统制造业的奇迹,全面收割高端制造业4个细分产业全球分工收益。

GVCs内各经济体对分工收益展开激烈争夺,其中附加值最高、竞争最激烈的高端制造业恰好是中国制造业贸易利得方面的短板。当我国还未在这一领域形成竞争优势时,即选择GVCs路径升级高端制造业,一旦威胁到GVCs治理者的核心利益,国际买家和关键技术持有企业将阻碍这一升级,限制GVCs内部的知识流动。当前10个细分产业的分工收益在重构中已经出现回撤,又以高端制造业回撤幅度最大,说明延续重构前不断嵌入GVCs的思路,难以持续助推中国制造业拓展分工收益,完成制造业转型升级。本文认为有必要考虑选择“一带一路”RVCs作为中国制造业部分产业升级路径的可能性,不同于欧美日等发达国家,“一带一路”沿线国家的发展重心不在高端制造业内,增值能力与发达国家相比也存在较大差距,RVCs内的竞争强度呈现出弱于GVCs的迹象。通过比较GVCs路径和“一带一路”RVCs路径的升级前景,有利于中国制造业选择合适的升级路径。

表3 中外高端制造业对制造业贸易利得的贡献度

五、GVCs路径和“一带一路”RVCs路径的升级前景比较

为了排除经济体规模对国际竞争力的影响,同时对GVCs升级路径不能全面适用于制造业各细分产业的判断给出充分证据,这一部分借鉴Helpman、Melitz对外贸易与海外投资“选择效应”研究框架中以生产率差异体现产业内企业竞争力存在差异的思路,以劳动生产率取代贸易利得净值刻画中国制造业出口企业在GVCs与RVCs中的升级前景,为最终各经济体升级路径选择行为的解释以及中国制造业升级路径优化做好准备。

(一)GVCs路径与RVCs路径产业升级效应比较

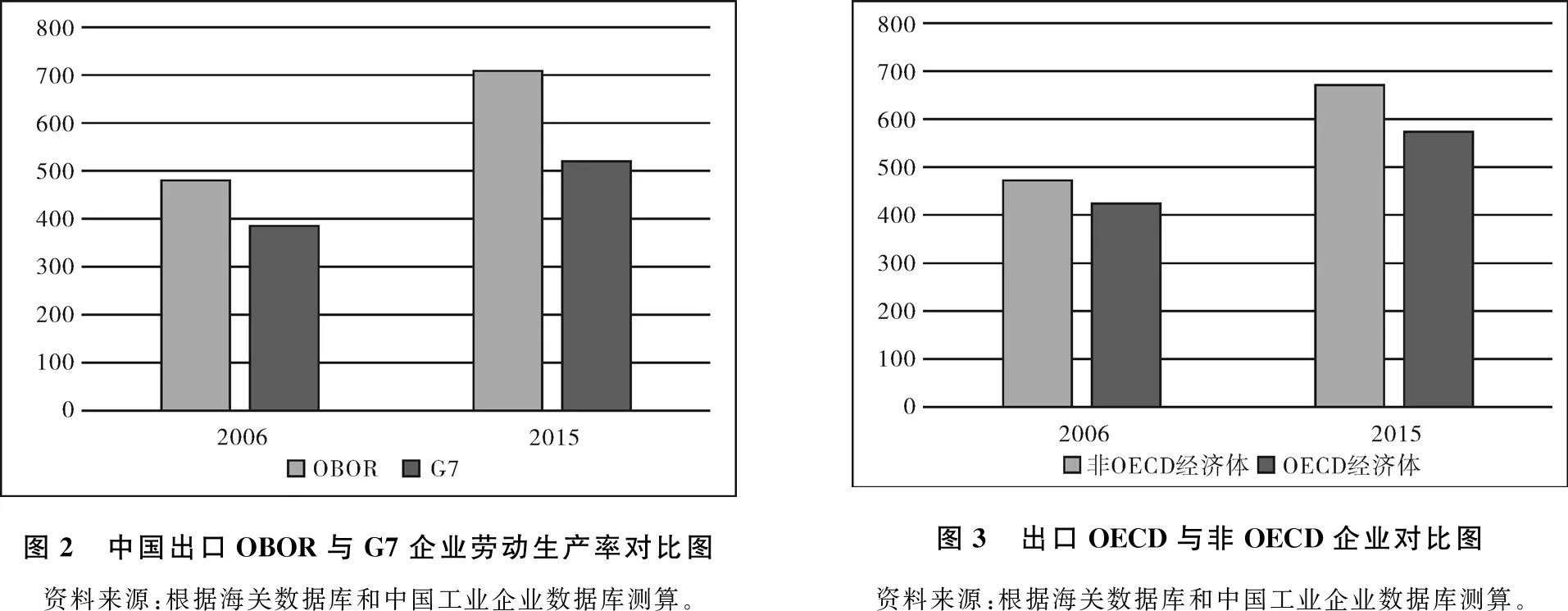

海关数据库与微观企业数据库合并后的结果显示,“一带一路”RVCs路径的升级前景优于GVCs路径。如图2所示,主要市场分布在“一带一路”沿线国家的中国出口企业平均劳动生产率较高,以G7国家为目标市场的中国企业平均劳动生产率较低。2006年两类出口企业的劳动生产率相差99千元/人,2015年这一差距扩大至191千元/人。差距扩大说明十年间出口OBOR的企业产业升级效应更显著,生产率累计提高47%;出口G7国家的企业生产率累计提高35%,产业升级效应弱于出口OBOR的企业。“一带一路”RVCs路径显著的升级效应,吸引了大量中国企业进入这一市场,2006年出口OBOR的规上企业约为7500家,2015年超过20000家;十年间以G7国家为主要市场的规上企业增加不足6000家。

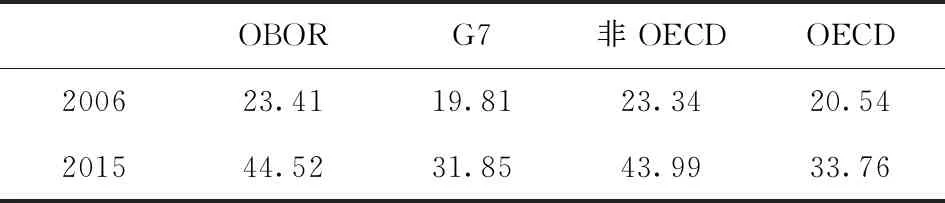

为了增强实证分析结果的可信度,本文还测算了4万家出口OECD经济体的企业劳动生产率和3万家以非OECD经济体为主要市场的企业劳动生产率。如图3所示,2006年和2015年以非OECD经济体为主要出口市场的企业劳动生产率更高,且十年间两类企业的劳动生产率进一步扩大。图3与图2中的结果和变化趋势一致,说明中国制造业出口企业依托“一带一路”RVCs路径较GVCs路径有更好的升级前景。这一结论与传统国际贸易理论中将发达国家作为目标市场,满足高品质的产品需求,拥抱更激烈的国际竞争,更有利于产业升级的观点相左。刘志彪、张杰的解释是发达经济体主导的GVCs将限制新兴经济体进入价值链的高端环节,并借助非对称优势和劳动力价格一体化对新兴经济体进行“低端锁定”。当前国际经贸中少数国家针对我国出口G7国家企业的制裁、打压事件也印证了图2和图3结果。

图2 中国出口OBOR与G7企业劳动生产率对比图 图3 出口OECD与非OECD企业对比图资料来源:根据海关数据库和中国工业企业数据库测算。 资料来源:根据海关数据库和中国工业企业数据库测算。

细化到产业层面,如果具备一个更为宽松的升级环境,使得价值链中的强弱相对关系发生转换,中国制造业可能接触到价值链内的中高端环节,获得进一步提升产品复杂度的机会。本文选取OECD中的15个“一带一路”战略沿线国家代表RVCs,统计区域内产品复杂度排名,将中国制造业全球和区域内排名进行比较,展示升级路径转换后,产品复杂度绝对水平不变的中国制造业能否取得更为有利的分工地位。OECD列出世界极具竞争力的64个经济体,其中27个经济体属于“一带一路”沿线国家,可以体现“一带一路”RVCs的最高技术水平和市场势力。如表4第三栏的统计结果所示,中国制造业7个产业在区域内排名前六,其他产业也全部进入前十,在“一带一路”RVCs竞争力最强的国家中未落下风。分工地位原先处于GVCs中下游的化学化工行业、机械设备制造业等产业有能力站稳RVCs的中高端环节;已经进入GVCs中高端环节的纺织制鞋业与电气和光学设备制造业,在“一带一路”RVCs中分列第一、第二,成为区域内技术水平和市场势力的制高点。

表4 GVCs重构前后中国十三个产业产品复杂度指数及排名表

(二)中国制造业升级路径选择对国民收入的影响

明确“一带一路”RVCs升级路径更有利于生产率提高、控制价值链中的高附加值环节后,技术进步和产业升级能否有效增进国民收入是这一部分重点讨论的内容。如表5所示,出口OBOR的企业平均工资高于出口G7国家的企业。这两类企业的平均工资差距十年间从0.36万元扩大至1.27万元,与劳动生产率保持了相同的趋势。出口非OECD经济体的企业工资同样高于出口OECD经济体的企业,“一带一路”RVCs路径更显著的产业升级效应似乎也更能驱动国民收入增长。

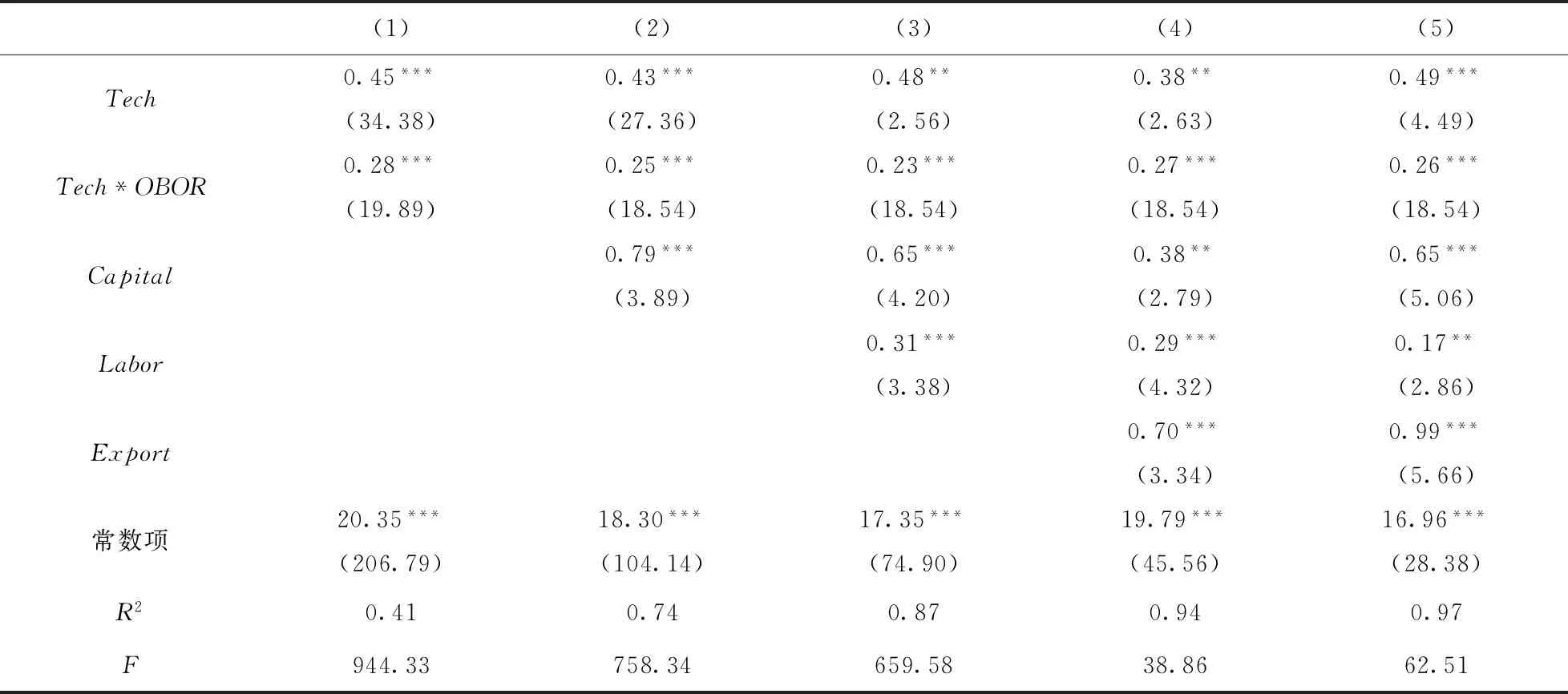

为了体现升级路径选择对国民收入的影响,本文通过表6呈现了出口OBOR企业与出口G7企业平均工资与劳动生产率的回归结果。RVCs升级路径在驱动国民收入增长方面的效果也更好。回归结果显示,无论是GVCs路径还是RVCs路径,生产率提高均能显著促进企业工资提高。交互项的回归结果反映出RVCs路径生产率提升后,促进国民收入增长的效果较GVCs路径更强。

表5 四类出口企业平均工资表(单位:千元)

表6 劳动生产率与企业工资回归结果

六、结论及启示

GVCs重构后全球分工体系重新洗牌,中国制造业在沿着价值链向上攀升的过程中,面临GVCs和“一带一路”RVCs路径的选择。本文参考Helpman、Melitz对外贸易与海外投资“选择效应”的分析框架,提出中国制造业升级路径选择假说,分析GVCs与RVCs的转换时机和选择依据,讨论了价值链升级路径选择对国民收入的影响,得到以下结论:

第一,GVCs的竞争强度胜过RVCs,GVCs路径的升级难度胜过RVCs路径。制造业分工收益集中度按表2中13个细分产业拆分后,所有细分产业的GVCs分工收益集中度都低于“一带一路”RVCs。GVCs中轻度集中的产业,在RVCs变为高度集中;原先高度集中的产业,价值链转换后寡占程度进一步提高。分工收益的集中度越高代表越寡占,价值链中仅存在个别具有竞争力的经济体;集中度越低代表竞争越激烈,多个经济体对价值链中高端环节展开竞争。本文通过分工收益集中度的比较,意在揭示GVCs内部更高的竞争强度,以及更大的GVCs升级难度。

第二,中国制造业主要依靠GVCs升级路径,GVCs重构后国际竞争力提升并不明显。中国制造业拥有图3中最低的RVCs分工收益贡献份额,深度嵌入了GVCs。当前选择这一路径的升级效果并不乐观,分工收益的绝对值和全球份额在GVCs重构后开始下滑。但从GVCs转换至“一带一路”RVCs后,中国制造业的分工地位显著改善,更容易接触到价值链中的高附加值环节。

第三,RVCs路径升级前景优于GVCs路径。2006—2015年以“一带一路”沿线国家为出口目的地的中国企业生产率提升幅度高于以G7国家为出口目的地的中国企业。产业层面,从GVCs转换至RVCs后,中国制造业的排名普遍上升,7个产业排名前六,其他产业排名前十,有机会接触到价值链中的高端环节。

第四,依托RVCs路径进行产业升级也能更有效地促进国民收入增长。比较出口“一带一路”沿线国家和G7国家的中国企业工资,可知工资的变化与生产率的变化保持相同趋势。依托RVCs路径的企业工资基础水平和增幅均高于出口G7国家的企业,更有利于我国国民收入增长,从而避免“悲惨增长”,顺利跨越中等收入阶段。相反,选择与企业竞争力不匹配的升级路径,则有可能被“低端锁定”,并陷于中等收入陷阱。

注释

①刘志彪、张杰:《全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角》,《中国工业经济》2007年第5期;P. Krishna and A. A. Levchenko, Comparative Advantage, Complexity and Volatility, NBER Working Paper, no.14965, 2009.

②张辉、易天、唐毓璇:《一带一路:全球价值链双环流研究》,《经济科学》2017年第3期。

③R. Kaplinsky and M. Farooki, “What Are the Implications for Global Value Chains When the Market Shifts from the North to the South?,”InternationalJournalofTechnologicalLearning,InnovationandDevelopment,vol.4,no.1-3,2011,pp.13-38.

⑥田文、张亚青、佘珉:《全球价值链重构与中国出口贸易的结构调整》,《国际贸易问题》2015年第3期。

⑦R. Baldwin, Trade and Industrialization after Globalization’s 2ndUnbundling: How Building and Joining a Supply Chain Are Different and Why It Matters, NBER Working Paper, No.17716, 2011.

⑧R. Koopman, Z. Wang and Shangjin Wei, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, NBER Working Paper, No.18579, 2012;H. L. Kee and H. Tang, “Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China,”TheAmericanEconomicReview,vol.106,no.6,2016,pp.1402-1436.

⑨王岚、李宏艳:《中国制造业融入全球价值链路径研究——嵌入位置和增值能力视角》,《中国工业经济》2015年第2期;王玉燕、林汉川:《全球价值链嵌入提升工业转型升级效果吗——基于中国工业面板数据的实证检验》,《国际贸易问题》2015年第11期。

⑩苏庆义:《中国国际分工地位的再评估——基于出口技术复杂度与国内增加值双重视角的分析》,《财经研究》2016年第6期;P. Antrs and D. Chor, “Organizing the Global Value Chain,”Econometrica,vol.81,no.6,2013,pp.2127-2204.

——基于《德意志意识形态》的分析