环境规制、技术进步与企业实际工资

耿晔强 都帅帅

一、引 言

改革开放以来,中国经济持续快速增长,成为世界第二大经济体,经济社会发展已向高质量发展阶段迈进。同时,全国居民人均可支配收入持续攀升,2018 年全国居民人均可支配收入达到28228 元①数据来源于《中国统计年鉴》(2019)。,扣除价格因素,比1978 年(171 元②数据来源于国家统计局发布的《改革开放40 年经济社会发展成就系列报告之一》。)实际增长24.36倍,年均增长8.42%。人民享受到了改革开放的红利,生活水平大幅提高,获得感显著增加。但必须看到,中国生态环境问题较为突出,成为制约经济高质量发展的短板。如果依旧不改变经济发展方式,对于环境污染听之任之,环境改善的拐点可能不会来临(Song 等,2008)。因此,要想早日解决环境污染问题,实现“生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应”的目标,促进经济高质量发展,需要采取更严格的环境规制政策和更先进的技术(Brock 和Taylor,2010)。然而,环境规制政策会增加企业的生产成本(Henderson,1996),故环境规制强度的增加可能对企业实际工资水平产生抑制作用(金碚,2009)。此外,经济新常态下,科技的发展给经济增长带来了新机遇,科技创新显著提升了企业生产率,从而间接提高了企业实际工资水平(朱翠华,2017)。那么在治理环境过程中,企业实际工资水平在环境规制和技术进步的共同作用下到底会如何变化?环境保护与企业实际工资增长能否在技术进步下实现双赢?本文将以这些问题为导向进行研究,这对于中国环境污染的治理、技术进步和企业实际工资增长有着重要意义。

二、文献综述

学术界对企业实际工资影响因素的研究成果颇丰,大致分为认知能力因素(教育程度、技能水平、工作经验、健康状况、父母受教育背景等)、外部市场特征因素(环境规制、技术进步、最低工资、歧视、不平等、产业集聚等)和心理因素(人格特征等)三方面。鉴于本文关注的问题,我们主要梳理环境规制和技术进步对企业实际工资影响的相关内容。

已有不少文献探讨了环境规制对企业实际工资的影响。Walter 和Ugelow(1979)较早开始研究环境规制造成的成本效应,他们认为重度污染企业为了避免环境规制造成的成本上升及其对生产经营的限制,会减少在污染行为受限制更多的地区投资,即存在“污染避难所假说”。基于此研究,学者们发现环境规制会导致企业实际工资水平降低。一方面,市场需求不变,而企业面临环境规制却又无法改变技术,生产成本因此上升,利润空间变小,进而使得实际工资降低(Christiansen 和Haveman,1981);另一方面,政府实施更加严苛的环境政策迫使企业提高环保投入,这间接造成企业生产成本居高不下,竞争力减小,企业不得不减少对劳动者的实际工资支付(Henderson,1995)。此外,中国也有学者认为环境规制强度的提升需要付出的代价就是实际工资水平的下降(金碚,2009)。随着研究进一步深入,学者们逐渐注意到环境规制带来的创新效应,其最早由波特提出。波特假说认为,环境规制会倒逼企业技术创新和升级(Porterme,1991),创新效应作用大于成本效应后,企业生产率会提高(张成等,2011;王杰和刘斌,2014),进而带动实际工资水平提升。也就是说,政府采取适宜的环保政策有可能在实现环境改善的同时,促进经济更快增长(范庆泉,2018),进而提升企业实际工资水平。还有一些学者认为环境规制对实际工资水平的影响机制较为复杂,环境规制产生的影响在地区和行业间存在异质性(Berman,2001)。另外,由于各地对技能的支付意愿存在特殊性,技能水平存在差异的工人的实际工资受环境规制的影响程度会有所不同(Pi 和Zhang,2017)。

另一方面,学者们也较为关注技术进步对企业实际工资的影响。亚当·斯密最早开始相关研究,他认为分工能使国家更富有。因为分工产生了机器,这种创造性的发明大大提升了普通工人的生产效率,每个人都更专注于自己的工作,生产率得到大幅提高,从而促进了实际工资增长(亚当·斯密,1776)。在此基础上,适宜性技术(appropriate technology)理论(Basu 和Weil,1998;林毅夫和张鹏飞,2006)和技术一致性(technological congruence)理论(Antonelli,2016;Antonelli 和Feder,2019)得以发展,两种理论均强调技术进步对提升企业效率有突出作用,即技术进步会影响企业实际工资。之后,Korinek 和Stiglitz(2017)经过理论分析证明了所有人都会在技术进步的过程中获得更多的财富。在技术进步与工资相关理论研究不断发展的同时,一些学者也从不同角度证实了技术进步对企业实际工资的影响。第一,从技术进步的偏向性角度出发,学者们认为技术进步的高技能偏向性(宋冬林等,2010;Autor 和Dorn,2013)和高收入偏向性(李佳和汤毅,2019)会产生大量的高技术、高收入岗位,这使得高技能劳动力更容易进入高收入岗位;技术进步的资本偏向性(姚毓春等,2014)和相对增进性(刘志恒和王林辉,2015)通过影响要素收入分配对劳动要素收入份额产生较大正向作用(薛营和王林辉,2017)。第二,从技术进步会替代劳动者的角度出发,学者们发现技术进步过程中工业机器人的大规模使用会压低企业实际工资(Acemoglu 和Restrepo,2018)。

由此我们发现,现有文献多数是从行业和地区层面考察环境规制对企业实际工资的影响(Henderson,1995;金碚,2009;杨振兵和张诚,2015),较少有文献从企业层面深入探讨环境规制与企业实际工资的关系。鉴于此,本文试图从微观层面分析环境规制对企业实际工资的作用。

在前人研究的基础上,本文还在以下几方面进行了深入探索:①首次从理论上综合分析环境规制和技术进步对企业实际工资的影响,弥补当前对这一研究的空缺;②运用中国制造业企业数据和环境数据在企业层面实证检验环境规制、技术进步对企业实际工资的影响,并使用多种方式进行稳健性回归,使研究结论可信度更高;③将企业划分为五种不同类型,探究环境规制、技术进步对不同类型企业实际工资的异质性影响,深化了我们对三者关系的认识,与已有研究相比更加深入;④进一步研究中,本文分别考察了费用型环境规制、投资型环境规制和技术进步与企业实际工资的关系,使本文的研究内容更加全面,政策含义更有针对性。

三、理论模型及研究假说

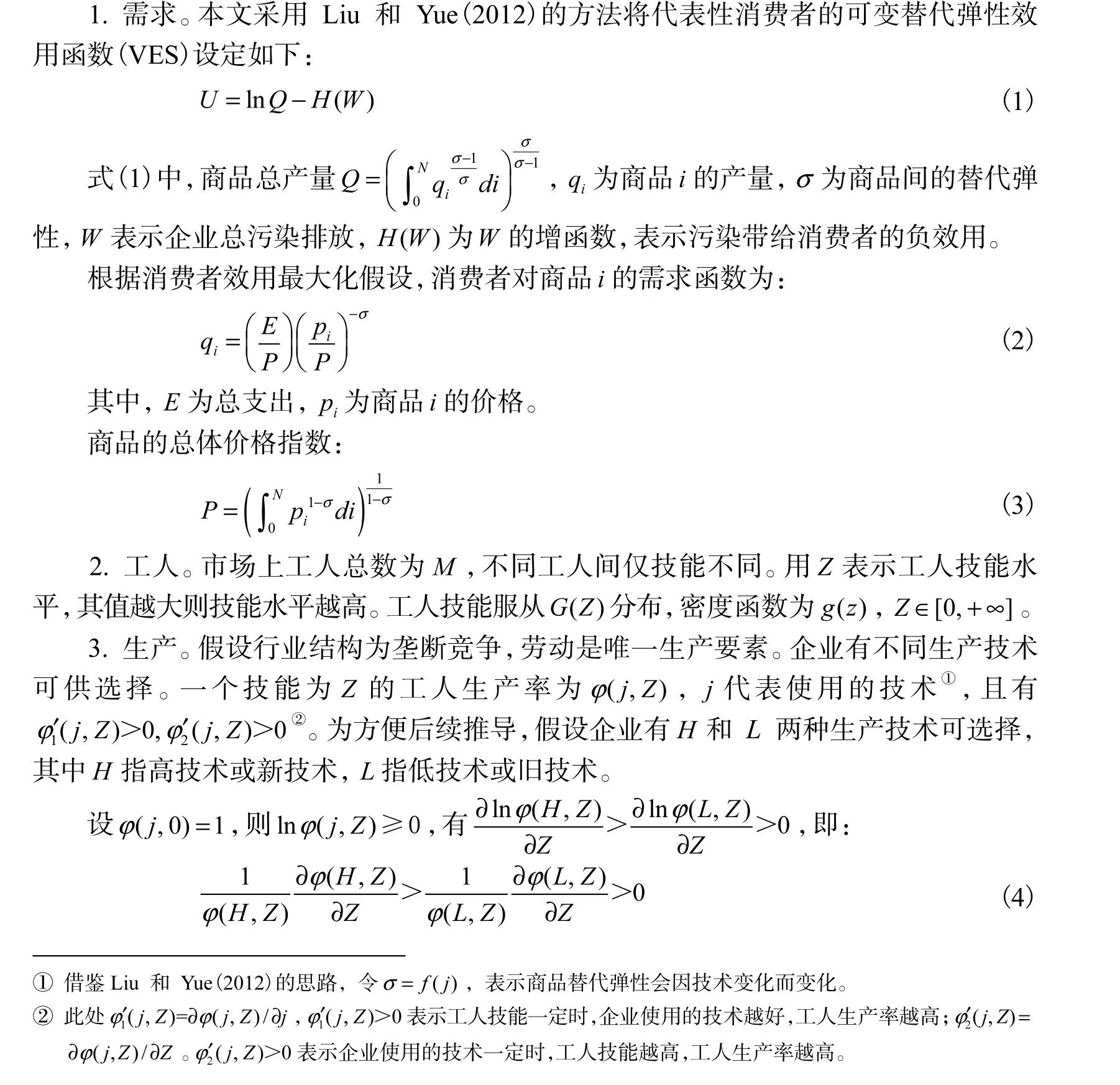

本文借鉴Yeaple(2005)关于异质性企业工资的研究思路,根据研究目的,将环境规制和技术水平逐步引入分析框架,利用零利润这一均衡条件,分析环境规制和技术水平对企业实际工资的影响。

(一)假设条件

(二)无环境规制均衡

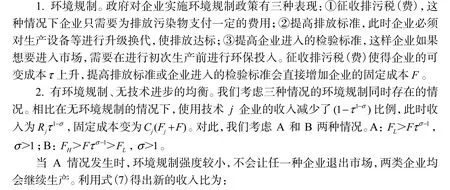

图1 工资分布

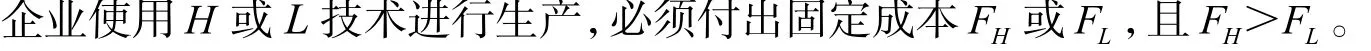

(三)有环境规制均衡

图2 环境规制增强前后工资分布

接着,考察实际工资的变化情况。

对于L 型企业而言,名义工资不变,但价格指数上升,故实际工资水平会下降。对于H 型企业而言,名义工资水平和价格指数均上升,实际工资水平的变化可由式(15)得出。H 型企业的实际工资水平为:

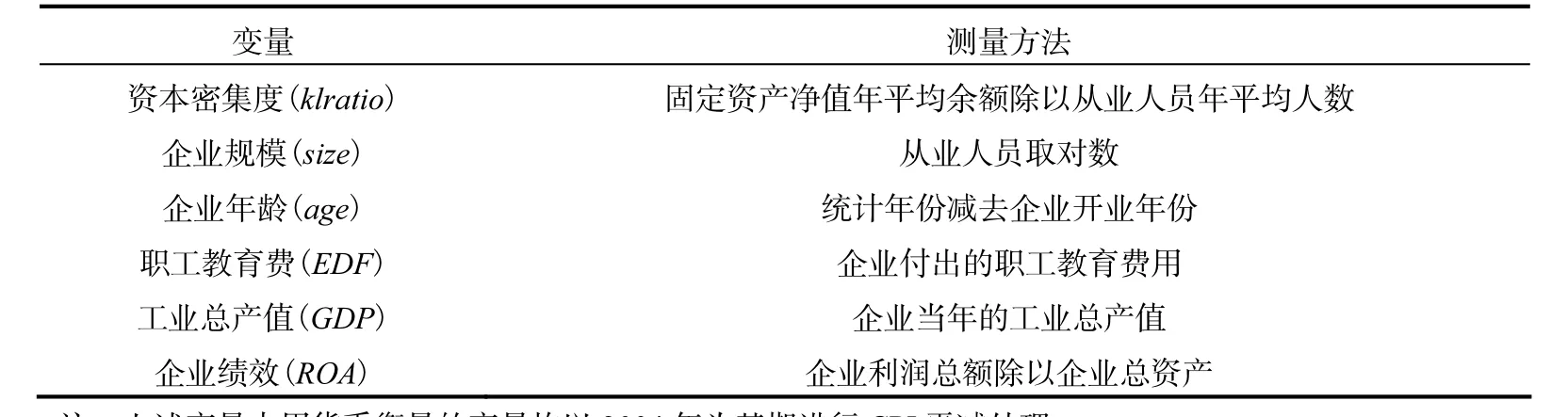

四、计量模型、变量与数据说明

(一)模型设定

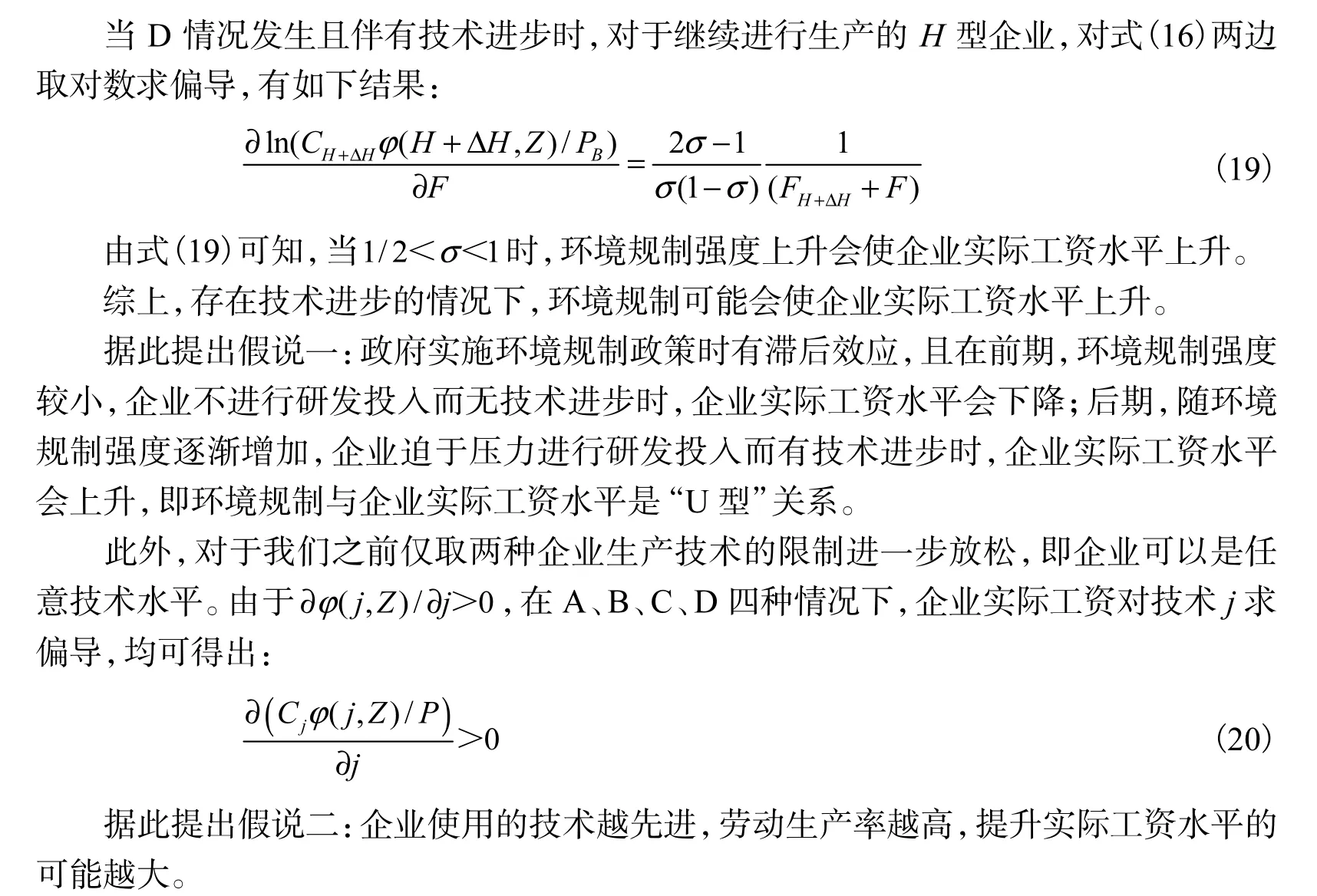

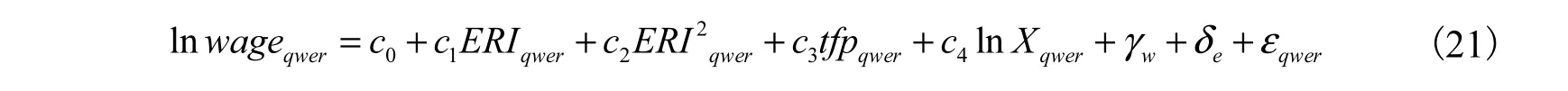

本文借鉴Mincer(1974)的经典工资方程,结合中国微观数据特点,设定计量模型:

式(21)中,下标q 代表企业,w 代表行业,e 代表地区,r 代表年份。wage 代表制造业企业实际工资;ERI 代表环境规制一次项,ERI2代表环境规制平方项;tfp 表示技术进步;X 是控制变量集合,包括:资本密集度(klratio)、企业规模(size)、企业年龄(age)、职工教育费(EDF)、工业总产值(GDP)、企业绩效(ROA)。γ、δ分别代表行业和地区固定效应,ε为残差项。0c 、1c 、2c 、3c 、4c 代表回归系数。鉴于模型设定形式,在回归前本文将实际工资和所有控制变量进行对数化处理,其中原值存在零值的变量,均在变量原值基础上加1 后再取自然对数。

(二)指标设定

1. 企业实际工资(wage)。我们借鉴吴晓怡和邵军(2016)的做法,用企业本年应付工资总额与本年应付福利费之和除以全部从业人员年平均人数,求得企业实际工资水平。本年应付工资总额和本年应付福利费以2004 年为基期进行CPI 指数平减处理。

2. 环境规制(ERI)。梳理相关研究发现,环境规制指标的测度方法很多,表示总体环境规制的方法大致分为如下五类:一是环境规制政策的数量(Low 和Yeats,1992),二是单一污染物排放量(Levinson,1996),三是人均收入水平(Mani 和Wheeler,2003),四是不同污染物排放密度(Cole 和Elliott,2003),五是治污总投入占工业产值的比例(张成等,2011)。

上述度量环境规制的方法都有一定可取之处,但对制造业企业而言,总体环境规制的衡量缺乏综合性和代表性。故本文借鉴赵细康(2003)、王杰和刘斌(2014)的做法,将单项指标①此处选取的单项指标有:废水排放达标率、二氧化硫去除率、烟尘去除率、粉尘去除率和固体废弃物综合利用率。标准化后,用综合指数法构建制造业企业环境规制的测量体系②限于篇幅,环境规制具体测量步骤省略,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。。

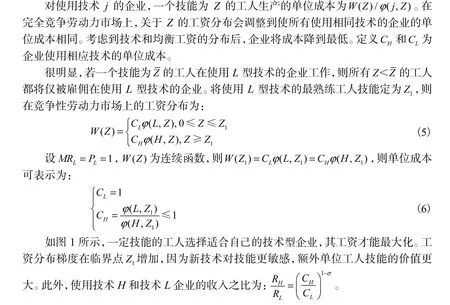

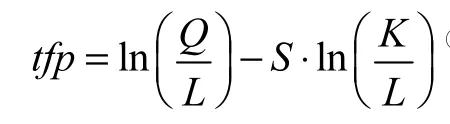

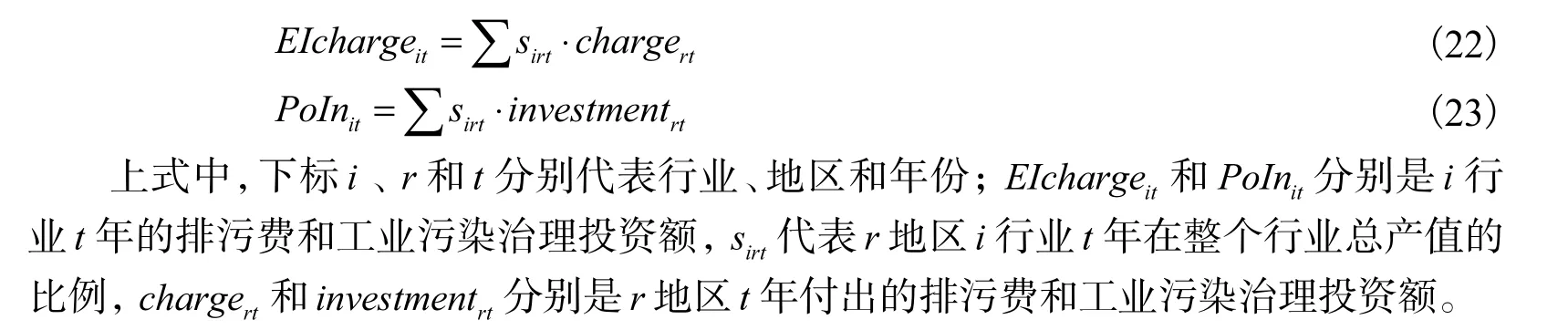

4. 控制变量。各控制变量的测量方法见表1。

表1 各控制变量测量方法

(三)数据来源与处理

1. 数据来源。本文通过处理2004—2007 年《中国工业经济统计年鉴》《中国环境统计年报》《中国环境统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》中与环境相关的原始数据得到环境规制强度数据;通过处理2004—2007 年中国工业企业数据库中企业层面的相关数据得到企业实际工资数据和控制变量集合数据。

2. 数据处理。本文将各污染物排放、标准煤等数据分行业进行整理,为保证数据尽可能体现更全面的信息,对数据缺失较多的“印刷业和记录媒介的复制”等行业直接舍去,有个别缺漏值的行业运用均值插补法对缺漏值进行填补。接着对整理出的行业层面数据和中国工业企业数据库企业层面数据用两位数的行业代码进行匹配。最后,对成功匹配样本进行如下处理:(1)删除企业年龄小于1 的样本;(2)删除从业人员小于8 的样本;(3)删除研究所需字段缺失的样本(如固定资产净值年平均余额、职工教育费、本年应付工资总额等);(4)删除不符合基本会计准则的样本,如总资产小于流动资产等;(5)删除企业代码缺失的样本。最终得到21 个制造业行业的企业层面样本 数据。

五、实证结果及分析

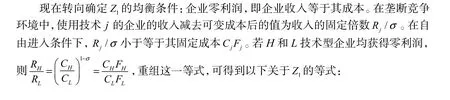

(一)基准估计结果及分析

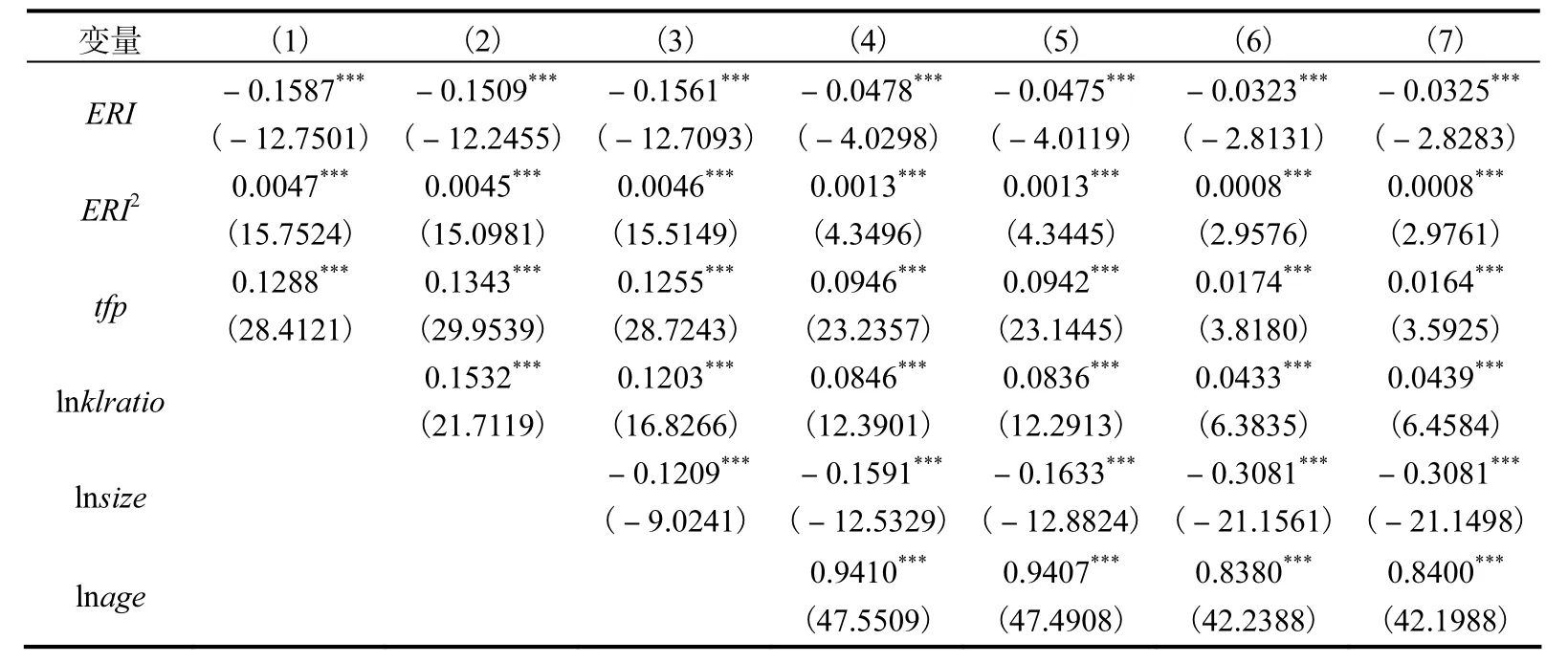

基准回归结果见表2①限于篇幅,省略正式回归前我们做的工作,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。。其中第(1)列是仅考虑环境规制强度(一次项、二次项)和技术进步对企业实际工资的影响的实证结果,表明环境规制一次项、二次项和“技术进步”的估计系数均在1%的水平上显著。其中,环境规制一次项系数为负,二次项系数为正,初步验证了理论假说一;“技术进步”的系数为正,初步验证理论假说二。第(2)列~第(7)列是在前一列的基础上添加控制变量进行回归,观察各列回归结果,可以发现环境规制一次项、二次项和“技术进步”的系数仅大小发生了变化,符号并未改变,且仍然在1%的水平上显著,说明环境规制与企业实际工资水平存在“U 型”关系,技术进步显著促进企业实际工资水平提升。

表2 基准估计结果

续表2

接着,根据表2 第(7)列的完整估计模型来分析一下各变量对企业实际工资的影响。环境规制的一次项和平方项系数分别为负和正,二者均通过1%的显著性水平检验,表明环境规制与企业实际工资水平存在“U 型”关系,也就是说环境规制对企业实际工资水平的影响与环境规制的强度有关。环境规制强度未到达拐点以前,企业不会主动开始研发(张成等,2011),企业经营负担变大致使环境规制对企业实际工资产生负向作用;但随着环境规制强度的提高,会激励企业通过技术创新或使用新技术(耿晔强和李园园,2019)来提高劳动生产率,进而提高企业实际工资水平(Longue 等,2017)。技术进步对企业实际工资水平具有明显正向关系,这是因为技术进步使得劳动生产率提高(Krusell 等,2000),诱发技能溢价(董直庆等,2013;Ge 和Yang,2014),促进企业实际工资水平不断提高①限于篇幅,后续省略关于控制变量回归系数的解释内容,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。。

(二)企业异质性估计结果及分析

以上是基于全样本分析环境规制、技术进步对企业实际工资水平的影响。一方面为了检验三者之间关系的稳健性,另一方面为了更好地识别不同类型企业的实际工资水平受环境规制和技术进步的影响可能存在的差异,我们将进行两类异质性回归:一类是行业层面异质性,考察环境规制、技术进步对在技术水平、资源类型或污染程度方面存在差异的行业企业实际工资水平的影响有无不同;另一类是企业层面异质性②限于篇幅,后续省略企业层面异质性的详细内容,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。,考察环境规制、技术进步对雇佣不同技能工人和所处地区不同的企业实际工资水平的作 用是否存在异质性。

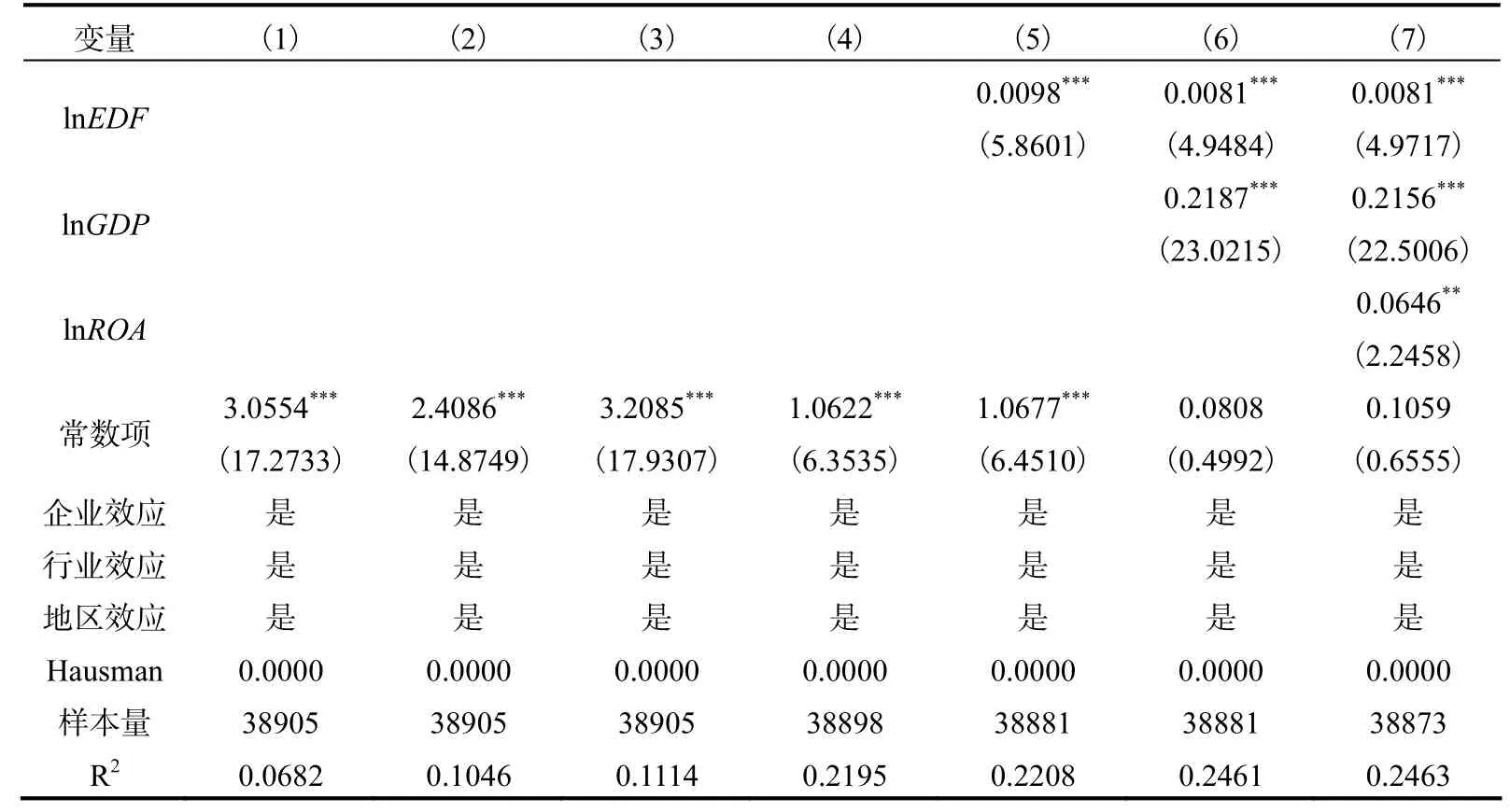

1. 行业层面的异质性。在技术水平方面,综合参考钱学锋等(2011)和Foster-McGregor 等(2013)的分组办法,依据标准组合方式将样本中的行业分为两组:中高技术行业和中低技术行业①中高技术行业(14 个),代码是25~28、31~37、39~41;中低技术行业(7 个),代码是13~18、22。。

实证分析结果展示在表3 第(1)列和第(2)列,环境规制一次项的系数均为负,且通过了5%的显著性水平检验,环境规制二次项的系数均为正,分别通过了10%、1%的显著性水平检验。这与基准回归结果相呼应,说明环境规制与企业实际工资间确实存在“U 型”关系。通过比较系数大小发现,中低技术行业组环境规制的二次项系数大于中高技术行业组的,即中低技术行业组中环境规制强度与企业实际工资间的“U 型”曲线图像开口更小,且由第(3)列p 值可知组间系数差异显著,这说明中低技术行业组的企业实际工资随相同单位环境规制强度的改变而变化程度更大。这是因为对于中低技术行业组的企业而言,企业技术水平较低,在其他条件不变情况下,其受到的实际成本约束会更大,故环境规制的一次项系数更小;当环境规制强度升高,中低技术行业组的企业较中高技术行业组的企业受到的竞争压力和生存压力更大,有更大的动力去进行技术升级,故其劳动生产率会更快提高(Hamamoto,2006),实际工资水平提升程度也更大。“技术进步”系数均为正,分别通过了10%、1%水平的显著性检验,这也进一步验证了假说二。此外,中高技术行业组企业“技术进步”系数要小于中低技术行业组的,但由第(3)列对应p 值可知这一系数差别未通过显著性水平检验,表明技术进步对企业实际工资的促进作用在不同技术组别之间无明显差异。

在资源类型方面,参考邓青和王玉燕(2014)的分类方法,将21 个制造业行业区分为资源类行业与非资源类行业②资源类行业代码:18、22、26~28、31~37、41,其余为非资源类行业。。

表3 第(4)列和第(5)列中的环境规制与企业实际工资的回归结果与基准回归结果相呼应,说明环境规制与企业实际工资间确实存在“U 型”关系。观察发现,非资源类行业组环境规制的二次项系数在1%水平上显著大于资源类行业组。这是因为资源类行业样本组中78%以上企业是中高技术行业组的,故其系数较非资源类行业组与中高技术行业组的更接近。此外,中国政府的补贴行为有“扶优扶强”特点,偏向于补贴高端制造业(魏志华等,2015),资源类行业组的企业多处于制造业低端环节,不具有“优”“强”的特征,因政府补贴的偏向性,其受环境规制强度影响进行自主创新的动力不足,故企业实际工资提升较慢。“技术进步”系数均为正,分别通过了10%、1%的显著性水平检验,这进一步验证了假说二。组间系数差异的检验说明技术进步对企业实际工资的促进作用在不同资源类型组别间无明显差异。

在污染程度方面,本文借鉴王杰和刘斌(2014)的做法,将每年不同行业的各类污染物①这里选废水、二氧化硫、烟尘、粉尘和固体废弃物五种污染物。单位产值排放量等权加总,得出污染强度。随后依照各行业污染排放强度大小将样本分为两组:中轻度污染行业(γi≤ 0.1192)和中重度污染行业(γi>0 .1192)②中轻度污染行业代码:16、27、34~37、39~41,其余为中重度污染行业。。

回归结果见表3 第(7)列、第(8)列,中重度污染行业组中环境规制一次项、二次项的系数分别为负和正,均通过1%显著性水平检验,符合假说一。中轻度污染行业企业的环境规制一次项、二次项的系数分别为正和负,都不显著,且不同污染程度组的环境规制一次项、二次项的组间系数差异在1%水平上显著,说明中轻度污染组中环境规制与企业实际工资的关系很可能呈倒“U 型”。这或许是由于中轻度污染组企业固定成本占总成本投入不高,资金配置更加灵活(童健等,2016),企业在环境规制强度提高的初期就会加大企业研发投入,间接引起企业实际工资水平上升,当企业无多余资源和能力进行研发以达到越来越高的环境规制要求后,企业将减少创新行为(耿晔强和李园园,2019),但环境规制造成成本进一步上升,导致企业实际工资水平降低。“技术进步”的系数均为正,分别通过了1%和10%的显著性水平检验。这也进一步验证了假说二。组间系数差异检验说明技术进步对企业实际工资的促进作用在不同污染程度组别间无明显差异。

表3 异质性估计结果

(三)稳健性检验

为使研究更加具有说服力,本文进行下述稳健性分析。

1. 内生性问题。使用最小二乘法估计环境规制、技术进步对企业实际工资的影响可能会存在内生性问题,导致基于计量模型的实证分析说服力不足。这是由于:①上文实证过程中尽管选取了诸多和企业有关的变量进行控制,可由于数据获得受限,依旧会发生遗漏关键变量的情况;②逆向因果关系的存在同样会导致计量结论可信度降低,如企业实际工资水平上升可能会反过来促进企业进行技术升级,使得环境污染减少,提高环境规制实际耐受强度。因此,本文借鉴相关研究,在这里将环境规制和技术进步的工具变量定为标准煤、技术进步项(tfp)的滞后三期,且使用2SLS、GMM(两步和迭代)方法依次进行验证。表4①限于篇幅,表4 省略,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。第(1)列、第(2)列、第(3)列展示了上述检验结果,观察系数符号和显著性发现,环境规制与企业实际工资存在“U 型”关系,也就是说环境规制对企业实际工资水平的影响随着环境规制强度的增加逐渐发生变化。“技术进步”的系数同样在1%水平上显著为正,表明技术进步对企业实际工资增长促进作用明显。这再次证明了本文结论的可靠性。此外,标准煤和tfp 的滞后三期在上述回归后通过了过度识别检验和弱工具变量检验,加强了结论的可靠性。

2. 替换指标回归。在针对前述内生性问题进行处理后,这里继续进行下述三种方式的计量分析,以使研究结论更可靠:①企业实际工资最基础的是除去福利费以外的应付工资,因此采用新的指标(年应付工资总额除以年平均从业人员)来衡量企业实际工资水平,回归结果见表4 第(4)列;②受惯性或沉没成本作用,企业在决策时会有意或无意地考虑到前期所做决策,故这里将企业实际工资的滞后一期作为解释变量引入方程中进行回归,结果见表4 第(5)列;③替换新的企业实际工资指标后,同时将其滞后一期作为解释变量引入方程中进行检验,结果在表4 第(6)列中列示。由表4 中后三列所展示的计量结果可知,环境规制的一次项、二次项和“技术进步”以及控制变量集合的回归结果均与基准分析一致,证明研究结论有很高的可信度。

六、进一步探讨

本文实证部分的内容包含了对环境规制、技术进步和企业实际工资的多角度实证估计,结论明确符合环境规制与企业实际工资存在“U 型”关系和技术进步会促进企业实际工资水平上升的理论假说。为了使研究更具有现实意义,本文进一步从不同形式的环境规制视角出发,深入分析环境规制、技术进步对企业实际工资的影响。

通过梳理和归纳已有文献可以发现,环境规制的形式划分主要有以下两类:一类是将环境规制划分为命令控制型环境规制、市场激励型环境规制和自愿意识型环境规制(彭星和李斌,2016;申晨等,2018);另一类是将环境规制划分为费用型环境规制和投资性环境规制(Oberndorfer 等,2008;原毅军和谢荣辉,2016)。考虑到研究适用性及数据的可获得性,本文参考Oberndorfer 等(2008)的做法,将环境规制分为费用型和投资性。

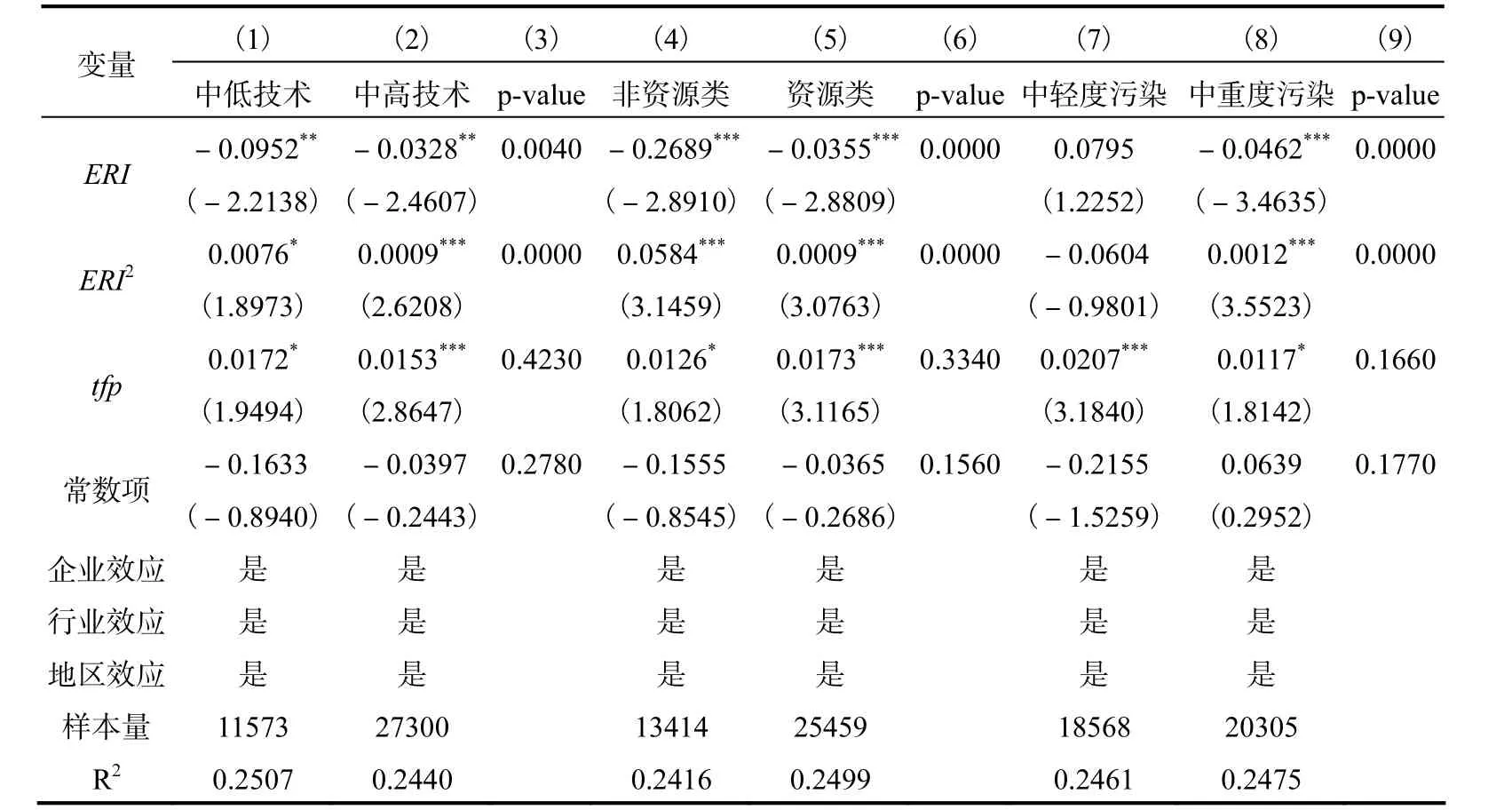

费用型环境规制(EIcharge)用排污费征收额表示,投资型环境规制(PoIn)用工业污染治理投资额表示,单位均为亿元①数据来源于《中国环境统计年鉴》。。与前文处理方法一致,采用Cole 等(2008)的方法利用地区层面的原值测算得到行业层面的取值,之后再下放至企业层面。

计量模型与前文一致。费用型环境规制回归结果如表5②限于篇幅,表5 省略,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。第(1)列至第(4)列所示。第(1)列为基准回归,结果显示费用型环境规制一次项、二次项系数分别在1%的水平上显著为负、正,表明费用型环境规制强度较小时对企业实际工资增长产生抑制作用,随着强度增大,跨过某一值后,对企业实际工资增长产生促进作用。这与我们的假说一相符。技术进步和控制变量均与前面回归结果保持一致。第(2)列、第(3)列、第(4)列为对费用型环境规制、技术进步与企业实际工资关系的稳健性检验,可以发现各变量无论是系数大小还是显著性水平均与第(1)列结果相近,说明回归结果稳健。投资型环境规制回归结果如表5 第(5)列至第(8)列所示。第(5)列为基准回归,结果显示投资型环境规制一次项、二次项系数分别在1%的水平上显著为负、正,即投资型环境规制与企业实际工资呈“U 型”关系,同样支持假说一。技术进步和控制变量同样均与前面回归结果保持一致。第(6)列、第(7)列、第(8)列为对投资型环境规制、技术进步与企业实际工资关系的稳健性检验,同样可以看到各变量无论是系数大小还是显著性水平,均与第(5)列结果相近,说明回归结果稳健。值得注意的是,费用型环境规制的一次项和二次项系数绝对值均大于投资型环境规制的对应系数,这与原毅军和刘柳(2013)的研究结论一致。政府实施费用型环境规制即通过提高税收来抑制企业污染环境的行为时,企业在生产过程中产生污染物,便需要支付一定的排污税(费),这会迫使企业产品价格变高。当市场上没有更多消费时,企业净收益就会下降,致使其创新动力不足(Walley 和Whitehead,1994)。随着治污成本进一步增加,由庇古税原理可知,排污费标准高于企业的边际治污成本,就会促使企业通过技术创新和改善资源配置效率两条途径提高生产率(任胜钢等,2019),最终对企业实际工资水平产生正向影响。投资型环境规制虽前期挤占企业利润,致使实际工资水平下降,但可通过降低企业技术创新风险(Popp 等,2009),逐步增强企业研发动力,提升企业的竞争力(Ambec 等,2013;张平等,2016),进而有利于企业实际工资水平提高。

此外,样本期内中国制造业行业环境规制强度普遍偏低,仅有造纸及纸制品业和非金属矿物制品业的环境规制强度处于费用型环境规制强度拐点的右侧,而其中仅非金属矿物制品业的环境规制强度处在投资型环境规制强度拐点的右侧,故该行业企业实际工资水平处于上升态势①限于篇幅,图省略,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,点击“附录”获取。。这一情况既与王杰和刘斌(2014)、王勇等(2019)的研究结果一致,也进一步表明随着中国环境政策越来越严格,环境规制强度逐步增加,费用型环境规制在短期内更有用,而投资型环境规制的效果要较长时间才能显现出来。从另一角度来讲,费用型环境规制带有更多强制性,企业对其表现为被动接受状态,而投资型环境规制强制性较弱,企业可主动选择进行多种方式的环境投资。从长远考虑,环境规制政策应该逐步变“被动”为“主动”,让企业主动在污染之前进行环境投资。

七、结论和政策启示

本文构建了环境规制、技术进步与企业实际工资的理论分析框架,基于2004—2007 年《中国环境统计年报》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》以及中国工业企业数据库中的数据实证检验了环境规制、技术进步对企业实际工资水平的影响。整体来看,环境规制与企业实际工资间为“U 型”关系;技术进步显著促进企业实际工资水平提升。控制变量中,资本密集度、企业年龄、职工教育费、工业总产值、企业绩效对企业实际工资增长有明显的促进作用,企业规模对企业实际工资增长有明显的抑制作用。区分企业类型的实证结果表明:环境规制与中低技术企业、非资源类企业、中西部地区企业、高技能工人企业②关于东部、中西部地区企业以及低技能、高技能工人企业的研究过程,感兴趣的读者可以扫描本文二维码,查看“附录”中的“企业层面的异质性”内容。实际工资水平之间的“U 型”曲线开口更小,环境规制强度改变相同单位引起这类企业实际工资变化更大,环境规制与中轻度污染企业、低技能工人企业实际工资水平之间不存在“U 型”关系。除中西部地区由于人力资本结构较为低级导致技术进步抑制企业实际工资增长以外,技术进步对不同技术水平企业、不同资源类型企业、不同污染程度企业、东部地区企业和不同技能工人企业实际工资增长均存在明显的促进作用。进一步研究发现,费用型环境规制带有更多强制性,在短期内对企业实际工资水平影响较大;投资型环境规制强制性较弱,企业可主动选择多种方式进行环境投资,故长期内投资型环境规制更有利于企业实际工资水平提升。

据此,本文给出以下几点政策建议。第一,进一步强化环境政策实施力度。①各级政府要持续推进生态文明建设,因地制宜创新环境治理目标、体系和方法,加强制度建设,积极开展碳排放权、排污权、水权交易试点,积极推进改“费”为“税”,从政策上引导企业逐步由“被动”治理污染变为“主动”进行环保投资,建立污染治理长效机制;②制造业企业要优化自身资源型与非资源型产品比例,加强职工教育、培训力度,增加高技能职工比例,在治理污染过程中,更好地实现对先进技术的吸收与开发,培养自主创新能力,提升绿色技术转化应用能力,实现环保目标的同时提高企业实际工资水平。第二,推动创新驱动战略的实施。①政府应完善社会主义市场经济体制,让资源配置更加合理,在加大政府补贴力度的同时鼓励企业引入社会资金,使企业有更多财力进行研发;②制造业企业持续加大研发投入,切实提高原始创新、自主创新、协同创新的能力,尽早步入环境保护和企业实际工资增长的“双赢阶段”。