中国乡村振兴发展的现状诊断与空间分异格局

——地级市尺度的实证

吴九兴,黄贤金

(1.南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210023;2.南京大学 地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023)

一、引言

2018 年中央一号文件进一步强调“乡村振兴战略”是党中央在农村农业领域的重大理论创新。乡村振兴战略受到学术界高度关注,并形成了若干针对性建议或观点:(1)要素关键论。如:乡村振兴要把握农村农业优先发展和城乡融合发展的原则要求,抓好“人、地、钱”三个关键要素[1];城乡融合发展强调城乡服务的均等化,乡村振兴强调乡村系统要素的优化[2];城乡之间在要素方面应是双向流动的,以激发乡村振兴的内部动力,调整利益分配和补齐发展短板[3]。(2)政策引导论。如:乡村振兴的关键点是减少政策实施阻力,规避潜在风险和化解各类矛盾[4];深刻领会“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针,凝聚乡村振兴的有关共识[5-6];把握时代背景,借鉴域外经验,发展多功能农业[7]。(3)改革创新论。如:加快农业科学技术创新,完善农村社会治理体系[8];探索以土地制度改革、投融资改革、农村人才体制改革、户籍制度改革等相关联的乡村振兴新路径[9];无论是主动式还是被动式的乡建模式,都需更新乡村发展理念,实践城乡融合发展,提高资金的利用效率[10];加强人居环境整治,延伸产业价值链,推动农村金融发展等[11-12];要发展休闲农业[13],引入乡贤治理[14],吸引精英回流[15],解决劳力断代[16],开展国土整治和村庄规划[17-18],改革农村产权制度[19]。

这些相关研究,不仅为推进乡村振兴提供了重要建议,更为深刻理解乡村振兴的内涵以及实施路径提供了重要参考。而乡村振兴战略的实施效果如何更好地评价? 有关专家从地方、村级等尺度开展了研究。例如,张挺等构建了适合村级尺度的乡村振兴评价指标体系[20];谷建全等[21]、韦家华等[22]分别构建了具有地方特色的乡村振兴评价指标体系。

但如何在全国层面上体现具有差异性的乡村振兴特征,这不仅更有利于乡村振兴政策设计或创新的科学性,对地方乡村振兴发展政策也更具有引导性。基于此,本文通过建立地级市尺度的乡村振兴评价指标体系,运用多因素综合评价等方法,测算乡村振兴的指数,并揭示乡村振兴的地域空间差异,为差别化实施乡村振兴战略提供政策建议。

二、乡村振兴指标体系构建与描述性统计

(一)指标体系构建

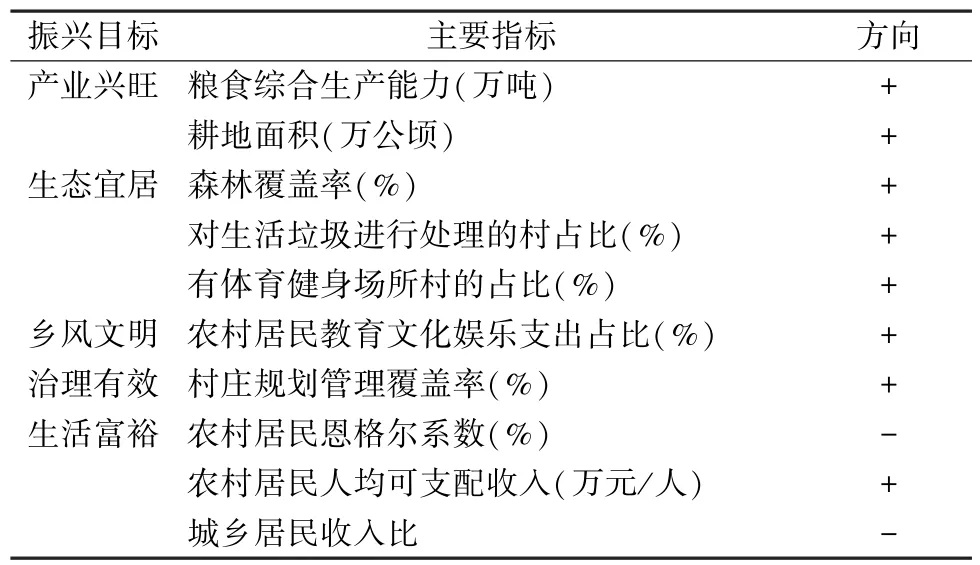

根据2018 年《乡村振兴战略规划(2018—2022)》,乡村振兴评价指标聚焦在“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个方面[23]。其中,产业兴旺指标包括粮食综合生产能力、农业科技进步贡献率、农业劳动生产率、农产品加工产值与农业总产值比、休闲农业和乡村旅游接待人次等。生态宜居指标包括畜禽粪污综合利用率、村庄绿化覆盖率、对生活垃圾进行处理的村占比、农村卫生厕所普及率等。乡风文明指标包括村综合性文化服务中心覆盖率、县级及以上文明村和乡镇占比、农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例、农村居民教育文化娱乐支出占比等。治理有效指标包括村庄规划管理覆盖率、建有综合服务站的村占比、村党组书记兼任村委会主任的村占比、有村规民约的村占比、集体经济强村比重等。生活富裕指标包括农村居民恩格尔系数、城乡居民收入比、农村自来水普及率、具备条件的建制村通硬化路比例等。

考虑到地级市尺度乡村振兴指标数据收集的难度大、数值变化不大及数据更新不及时等因素,对产业兴旺、生活富裕、生态宜居等基本评价指标作相应地调整。具体说明如下:考虑到粮食安全是乡村振兴的基石,而耕地面积是粮食安全的前提,因而补充“耕地面积”作为产业兴旺的指标。相应地,囿于数据难以获取,删除产业兴旺指标中的“农业科技进步贡献率”“农业劳动生产率”“农产品加工产值与农业总产值比”“休闲农业和乡村旅游接待人次”等指标。从村庄绿化面积占村庄全域的比例可知村庄绿化对区域生态改善贡献很小,可以改用“森林覆盖率”进行替代更为合适,而农村卫生厕所普及率这些年已经取得很大进展使得地级市层面之间差距较小,因而选择补充“有体育健身场所村的占比”“森林覆盖率”作为生态宜居的指标,相应删减“村庄绿化覆盖率”“农村卫生厕所普及率”两个指标。由于缺少专项的村综合性文化服务中心覆盖率、县级及以上文明村和乡镇占比、农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例的调查数据,因而保留“农村居民教育文化娱乐支出占比”作为乡风文明的代表指标。在治理有效方面,从空间治理而言,规划控制是最为重要的工具,而建有综合服务站的村占比、村党组书记兼任村委会主任的村占比、有村规民约的村占比、集体经济强村比重则是社会治理方面指标,目前还缺少专门规范的统计报表数据,因此选定“村庄规划管理覆盖率”作为治理有效的代表指标。在生活富裕方面,农村居民恩格尔系数最能反映生活富裕的程度,而城乡居民收入比则反映城乡收入均衡的状况,农村自来水普及率只是农村生活便捷度的一个方面,村通硬化道路可作为农业生产的基础设施条件。四个指标中前两者最为重要,而且从已有的研究文献可知具备条件的建制村通硬化路比例在省际尺度上的差异非常小[24],可以推导出在地级市尺度上这一比例也具有类似的特征,因而选定农村居民恩格尔系数、城乡居民收入比,补充“农村居民人均可支配收入”作为评价生活富裕的指标,删除“农村自来水普及率”这一指标。

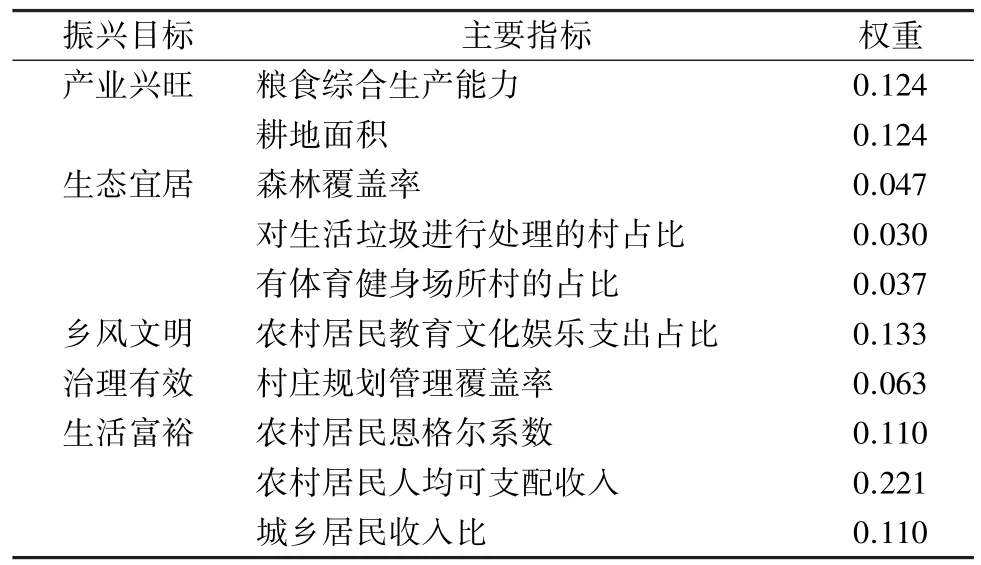

最后,经过补充、删减调整后的地级市尺度乡村振兴发展的评价指标体系见表1。

表1 地级市尺度乡村振兴指标体系

(二)数据处理说明

本文数据来源主要包括:(1)各地级市的国民经济和社会发展统计公报、统计年鉴。其中,多数地级市的统计年鉴数据为2017 年的数据;部分地级市的统计数据,如西藏和新疆下辖地级市为2016 年的统计公报数据。(2)乡村振兴的部分指标,引用第三次全国农业普查数据。(3)村庄规划覆盖率数据,主要来自各地级市规划主管部门的政策文件或规划文本。

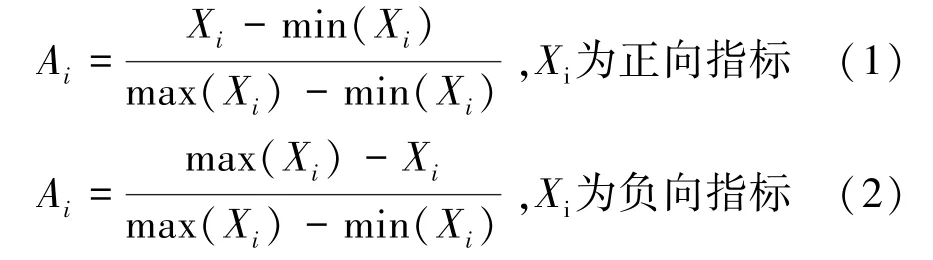

指标分析中,为了消除各指标之间的量纲差别,采用极差标准化法对原始数据进行处理。如粮食综合生产能力、耕地面积、农产品加工产值与农业总产值比、农村居民人均收入、城乡收入比、农村居民教育文化娱乐支出占比等指标,采用极差标准化法将各项指标全部转换为0~1 数值。对原始数据以百分比呈现的,可按原始的百分比转换来处理。在数据标准化时,考虑指标的正向或负向,即根据指标与指数之间是正向还是负向关系,采取不同的标准化公式进行处理。例如,农村居民恩格尔系数(越接近15%越好)和城乡收入比(越接近1 越好),采用负向指标处理方式进行极差标准化,具体公式如公式(1)和公式(2)。

式(1)、(2)中,Ai表示经标准化后的某个乡村振兴指标的数值,Xi表示的是某个指标观测值,而max(Xi)和min(Xi)则分别表示Xi指标的观察值的最大值和最小值。

(三)指标描述分析

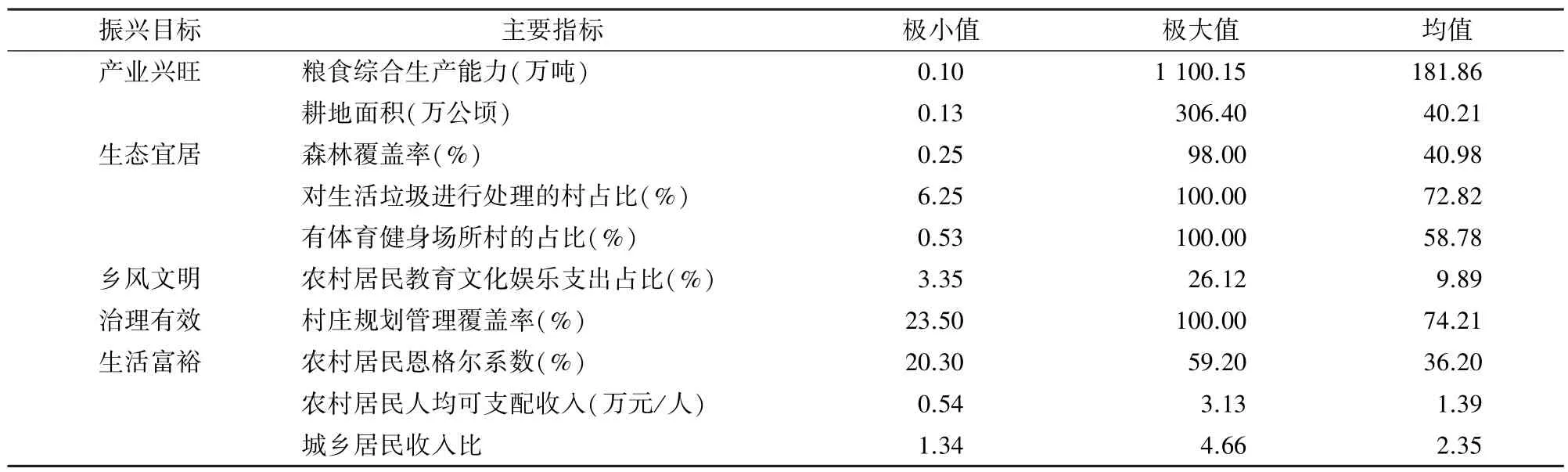

除台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区以外,中国其他地区现有地级行政区共334 个,考虑到海南省的三沙市以海域管理为主、深圳市宣称没有农民、克拉玛依市确实没有农民,剩下331 个地级行政区可作为考察对象。对331 个地级行政区乡村振兴的各项指标数值进行描述性统计得到表2。

表2 地级市尺度乡村振兴指标体系的描述性统计

表2 显示:地级市尺度各地区粮食综合生产能力差别巨大,主要是由于各地级行政区的耕地资源禀赋,地区的气候、土壤、水文、海拔等限制因素本就存在巨大的空间分异。在耕地面积方面,地级行政区耕地面积最多的达306.40 万公顷,最少的仅有0.13万公顷。最高的森林覆盖率达到98%(西双版纳傣族自治州),最低的森林覆盖率为0.25%(西藏阿里地区)。在生活垃圾处理的村占比方面,大多数地级行政区都完成了大量垃圾处理工作,均值为72.82%,少数地市行政区的农村垃圾集中处理率为100%,还有极少数地级行政区的农村垃圾没有得到应有的处理,如青海省果洛藏族自治州和黑龙江省鸡西市的农村垃圾集中处理的比例都不到10%。平均约59%的行政村建有体育锻炼场地,配置相关体育锻炼设施,但地级行政区之间存在的差别甚大,有的地级行政区农村体育锻炼设施或场地配置比非常低,占比不到1%,也有部分地级行政区的农村体育锻炼设施和场地配置的比例达到100%。大多数的地级行政区开展了村庄规划工作,但在规划管理的覆盖率方面各地区存在一定的差异,部分地级行政区的覆盖率达到100%,少数部分的地级行政区的规划管理覆盖率不到40%。地级市尺度的农村居民恩格尔系数平均为36%,依据恩格尔系数的定义,可知该系数达到生活富裕水平。在地级市尺度,恩格尔系数的差别非常大,少数地级行政区的恩格尔系数达到非常富裕水平,也有11 个地级行政区的恩格尔系数超过了50%,意味着这些地级行政区的农村居民处于温饱状态。一种合理的解释是,一方面恩格尔系数降低的过程比较慢,另一方面这些地级行政区的区位、资源、资本等要素方面的优势度较差。

三、乡村振兴指数及其空间分异

(一)乡村振兴指数的测算分析

依据乡村振兴战略的内涵界定,乡村振兴指数包括产业振兴、生活富裕、生态宜居、乡村治理、乡风文明五个分指数,具体可以通过分层赋值,各层指标内部进行两两比较,构造准则层和指标层权重的矩阵,经反复计算,得到的权重矩阵都可通过一致性检验。需要说明的是,因为治理有效和乡风文明二级指标下,各只有一个具体评价指标,故可不作重要性比较。通过检验后二级指标、一级指标和具体评价指标的权重赋值结果,具体包括:产业兴旺(粮食综合生产能力,耕地面积)=W(0.5,0.5);生态宜居(森林覆盖率,对生活垃圾进行处理的村占比,有体育健身场所村的占比)=W(0.413,0.260,0.327);生活富裕(农村居民恩格尔系数,农村居民人均可支配收入,城乡居民收入比)=W(0.250,0.500,0.250);乡村振兴(产业兴旺,生态宜居,治理有效,生活富裕,乡风文明)=W(0.248,0.114,0.063,0.441,0.133)。最终,乡村振兴发展评价指标权重赋值见表3。

表3 地级市尺度乡村振兴发展评价指标体系的权重赋值

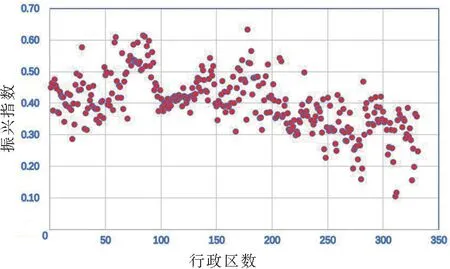

根据极化标准化后的指标数据,结合各个评价指标的权重,测算得到331 个地级行政区的乡村振兴指数。以乡村振兴发展指数为纵坐标轴,331 个地级行政单元为横坐标轴,绘制散点图,得到图1。该图描述了地级行政区乡村振兴指数的大致分布状况。从图1 可以发现,大多数地级行政区的乡村振兴指数都在0.3~0.5,少数地级行政区的乡村振兴指数大于0.5 或小于0.3。对那些振兴指数小于0.3的地级行政区而言,要想在短时期内实现乡村振兴指数较大幅度增长的压力甚大。表明对落后地区来讲,实现乡村振兴还有很长一段路要走,需要付出艰苦的努力,更需要乡村内外公民的参与,发达地区的政策帮扶与经济支持,国家和地方在人口、土地和产业等方面的通力合作。

图1 地级行政区的乡村振兴发展指数分布

(二)乡村振兴指数的空间分异

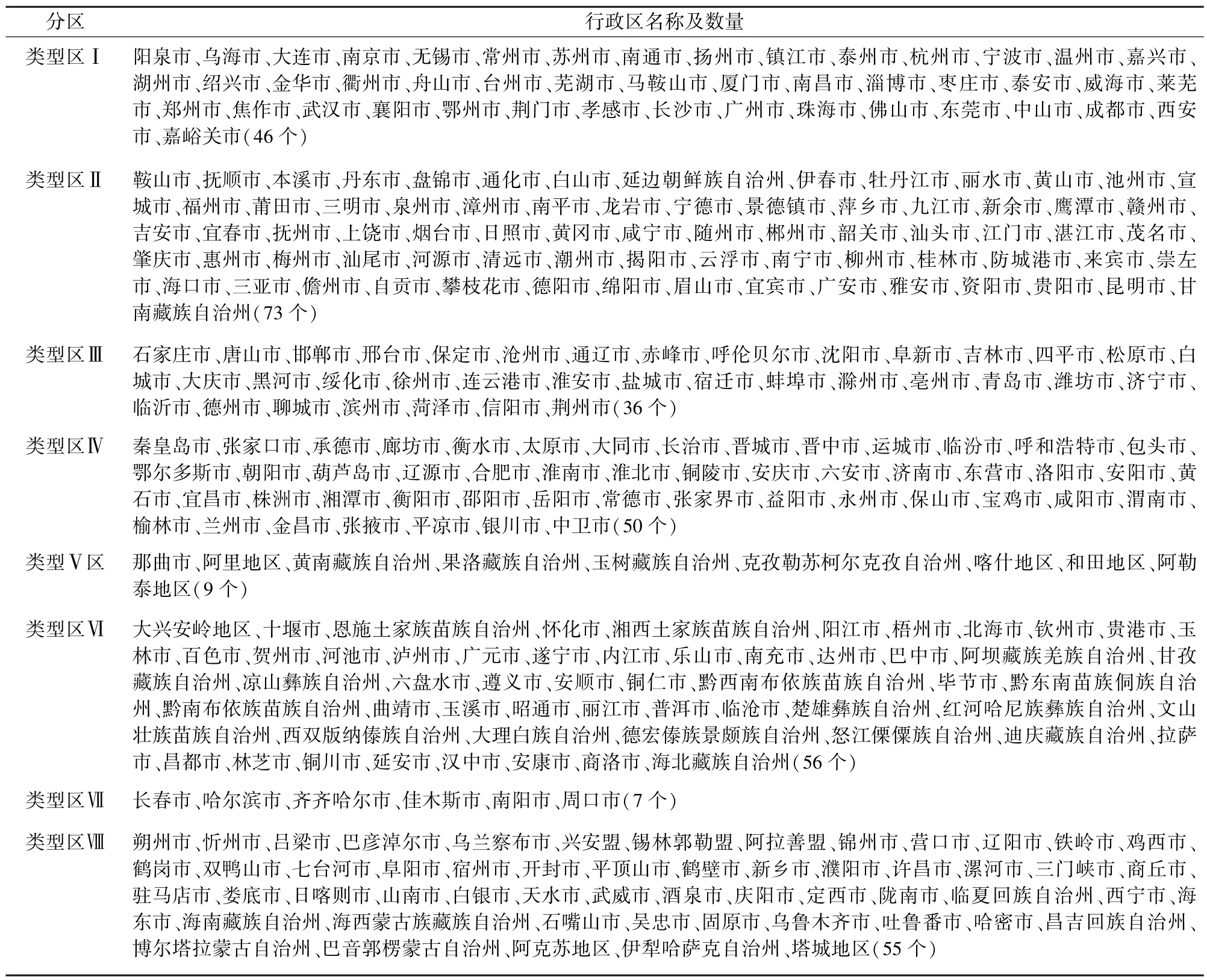

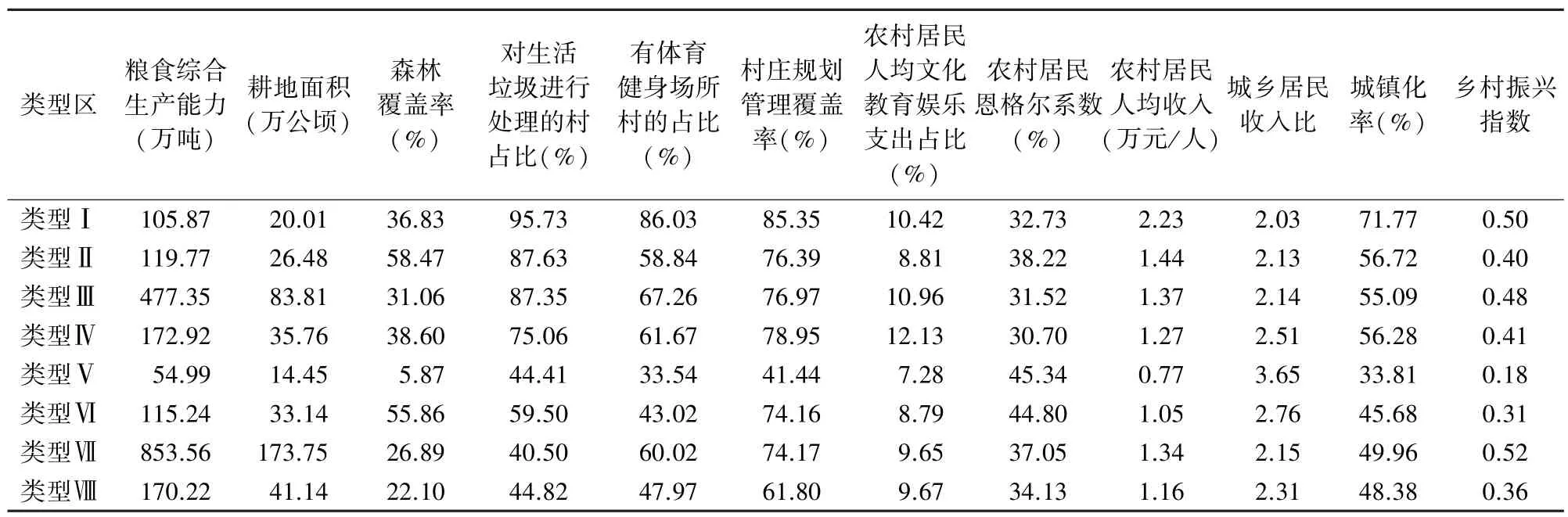

在聚类分析时,将极差标准化后的指标数据导入SPSS 19.0 软件,采用K-means 聚类方法,尝试将中国331 个地级行政区的乡村振兴现状划分为6 个类型、8 个类型、10 个类型。进行比较后,发现划分为8 个类型较为合适,见表4。对地级市乡村振兴现状评价指标,按照类型区进行均值统计,得到表5。

从表5 可知,不同类型区的各分项指标的均值差异较大,特别是在粮食综合生产能力、耕地面积、农村居民人均收入、城乡收入比、城镇化率等评价指标方面。大致归结为以下几个特征:(1)具有较强大农业发展基础要素,如耕地面积的地级市,拥有更多的粮食综合生产能力,在农业经营收入创收方面占有较大优势。(2)城镇化率较高,城镇化和工业化发展好的地级行政单元,通过非农产业的带动作用,也很好实现了农民收入增长,城乡收入比也比其他类型区要小些。(3)那些农业生产要素不多(如耕地面积)、城镇化率较低的地级行政单元,在城乡收入比、农村居民人均收入、农村居民恩格尔系数方面都表现不佳,进而影响乡村振兴的总体水平。如果将农村居民人均文化教育娱乐支出占比作为表达农村居民对人力资本的投入,可发现在这方面不同类型区之间没有表现出多大差别,说明农村居民对教育、文化与娱乐等方面都比较重视,希望通过农村居民人力资本投资为就业转换和收入增长提供更多可能。

从空间分布来看,具有以下特征:(1)类型区Ⅰ的地级行政单元,主要分布在江苏的南部,浙江东部沿海,安徽的芜湖市、马鞍山市,山东的东南部,湖北的西北部,广东的东部,郑州、长沙、西安、南昌4 个省会城市,大连、厦门2 个计划单列市,关键节点城市如嘉峪关,新兴工业城市如阳泉市、乌海市,省域副中心城市焦作市等。(2)类型区Ⅱ的地级行政单元,主要分布在辽宁的东部,吉林的东部,黑龙江的东部和北部地区,江西和福建的大部分,以及云南的东部地区,广东的中西部,广西的桂林、柳州、南宁一带,以及甘肃的西南等地区。(3)类型区Ⅶ的地级行政单元,主要分布在河北的东部、山东的西北部,内蒙古的东北部,以及黑龙江的西北部。(4)类型区Ⅳ的地级行政单元,主要分布在湖南的西北、南部,贵州的东南部,安徽的中部,内蒙古的南部,山西的西北部,河北的东北部地区,以及甘肃的金昌市、张掖市等。(5)类型区Ⅴ的地级行政单元,主要分布在新疆的西南部,西藏的西北部,青海的西南地区,四川的西北地区,新疆的阿勒泰地区,以及海南的三个地级市。(6)类型区Ⅵ的地级行政单元,主要分布在西藏的东南部,四川的西南部,贵州的西北地区,广西的西北地区,陕西的东南部,湖北的西南部等地区。(7)类型区Ⅶ的地级行政单元,主要分布在吉林的中部,黑龙江的东北部,辽宁的西部地区,以及河南的西南部。(8)类型区Ⅷ的地级行政单元,主要分布在西藏的西南部,新疆的西北部,青海的西北部,甘肃的西北部和东部,内蒙古的西部和东北部,陕西的西北部,黑龙江的东北部以及河北的东南部和山西的东部地区。

表4 地级市尺度乡村振兴发展现状评价的聚类结果

表5 地级市尺度乡村振兴发展类型区的指标均值比较

进一步分析,可发现处在类型区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ的地级行政区,主要分布在黑河-腾冲线(胡焕庸线)以东,类型区Ⅴ和Ⅷ则主要分布在黑河-腾冲线以西,类型区Ⅵ则在我国西南省份、黑河-腾冲线两侧都有分布。考虑引入胡焕庸亚线后[25],可确定类型区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ基本处在胡焕庸亚线以东地区,即那些经济社会较发达的东部、南部沿海省份。结合表5,可以发现处在类型区Ⅴ、Ⅵ和Ⅷ的地级行政区,基本都属于需要国家精准扶贫的欠发达地区,这些地区的自然条件差,经济增长慢,城镇化率低,要想在短期内实现乡村振兴的难度极大。第一,要克服自然条件差、地质灾害多、交通不方便等多方面因素限制,从地区内部开展生产要素整合,创新经济发展方式,推动城镇化和工业化带动落后农村地区农村居民的收入增长。第二,要发展农民专业经济或合作组织,解决单个农户与大市场经济的联结困难,为农村地区特色农产品和特殊工艺品打开销售市场,可以部分实现农村居民收入增加的目标。第三,要给予财政政策扶持和金融帮扶,助力贫穷落后地区农村居民通过政策补贴和小额信贷来增加生产性经营投资,提升农村居民实现内生发展、自我发展的能力。

四、结论及建议

(一)结论

1.乡村振兴发展的空间格局特征,较好地刻画了地级行政区之间经济社会发展的不均衡状态。未来乡村振兴的重点主要在中部地区、西部地区和北部地区。贫困落后地区的乡村振兴,不仅需国家财力的支持,还需当地居民的参与,加强对乡村人才、资本和技术等方面的支持。

2.耕地面积通过影响粮食生产能力作用于乡村振兴。为保障粮食安全需保护耕地资源,并加大农业科技投入。村庄生活垃圾的有效处理率、森林覆盖率都影响农村人居环境状况,进而作用于乡村振兴的生态宜居指数。

3.农村居民恩格尔系数反映各地乡村真实生活水平,部分地区的恩格尔系数偏高,显示与实现乡村振兴要求还有较大距离。农村居民可支配收入状况和城乡居民收入比普遍表明地区之间、城乡之间差距加大,进而影响城乡融合发展的目标实现。

4.乡村振兴发展的空间分异格局与胡焕庸线、胡焕庸亚线在经济、人口和资本等方面的分布格局上的一致性特征。对我国东部、南部沿海发展地区而言,其乡村振兴目标具有更高的现实可能性,而对西部、中部、北部地区等不发达或落后地区来说,要实现乡村振兴的目标,需要转换地方发展动能,加快新型城镇化进程,做好农民人力资本培育事业。

(二)建议

1.乡村振兴目标的实现依赖于人口、土地、产业等的整合和优化,建议各地区积极实施新型城镇化战略。东部发达地区的城镇化进程应按经济规律来推动。中部经济欠发达、西部经济不发达城市,可采取政府主导的城镇化模式,配套农业转移人口市民化政策与制度,建立人口退出区与人口接受区的协调机制。东北经济发展停滞或衰退地区,要刺激人口增长,推进原有重工业的转型发展,减少因经济发展变差导致的劳动力净流出。

2.广大乡村地区拥有大量土地资源和土地资产,建议各地区可以根据城镇化进程和经济发展状况,进一步放松对落后地区城乡要素交换或流动的管制,重视城市对乡村的反哺工作,以引入新资本—培育新产业—增加新就业为发展路径。同时,考虑到以乡村论乡村、以农业论农业不太可能实现乡村振兴,各地区要改革创新农村土地制度,推动宅基地使用权和农地经营权流转,保障集体经营性建设用地入市。

3.各地区综合考虑当前乡村人口的素质、劳动力转移的必要性和农业规模经营需要,尤其是对经济欠发达和中等发达地区来说,有必要实施具有地方特色的农业科技培训和农业产业培育计划,进一步推进农业生产的规模化、专业化和高效化。

4.拥有优势资源环境或生态产品的乡村,可考虑资本和资源环境的结合、资本与生态产品的融合,秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念,构建以资源环境效益为依托的绿色发展共享机制,通过资源环境效益、生态产品价值转换达成农村居民收入增长、乡村产业振兴、生态空间保护目标。