环境规制与工业产业竞争力

——基于不同类型环境规制手段的比较分析

谢云飞,韩 刚,朱牧野

(1.江西财经大学 经济学院,南昌 330013;2.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030;3.安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠 233030)

一、引言

改革开放以来,中国工业经济迅猛发展,与此同时,也带来了大量的资源过度消耗和环境污染等问题。据统计,2017年共消耗标准煤44.9亿吨,工业能耗占国内一次能源消耗近70%;二氧化碳排放量与全球排放量之比仍然很高。面对当前的严峻形势,习近平总书记在党的第十九次全国代表大会报告中指出,有必要加快建立绿色生产和消费的法律体系和政策导向,建立和完善绿色低碳循环经济发展体系。近年来,各级政府也在积极出台各种环境政策措施,为改善生态环境、提高工业产业竞争力不懈努力。在经济新常态下,从环境规制的角度对工业产业竞争力进行重新审视,探究“环境规制”与“工业产业竞争力”的协调发展道路有重要的理论意义和现实意义。本文将在研究对比不同环境规制手段对工业产业竞争力滞后性影响的基础上,提出针对性的环境规制政策建议。

二、文献综述

工业产业竞争力综合反映了工业经济的发展潜力和综合实力。随着工业化进程的推进,环境污染的加剧俨然已成为影响社会可持续发展的重要因素,因此,对环境规制及其运用手段的研究自然也成了学术界的关注焦点。对环境规制与产业竞争力关系的既有研究大体可以分为以下三个学派:以新古典经济理论为代表的传统学派、以波特假说为代表的修正学派以及20世纪90年代以后的综合学派。

传统学派以新古典经济学为理论基础,从静态分析的角度认为在资源得到充分利用的情况下,环境规制的推行降低了企业生产效率和利润率,这势必会加重企业运营成本,进而导致产业竞争力降低。以国外研究为例,Jaffe和Palmer认为,环境管制将增加受监管公司的生产成本,提高企业的环境污染投资,同时令企业产量缩减,从而降低企业的竞争力[1]。Munday和Beynon提出企业在应对环境规制政策时,不得不提高工艺水平,使得管理成本增加[2]。国内部分学者则从国际视角出发,探讨环境规制对产业国际竞争力的负面影响。如傅京燕、李丽莎等综合分析了环境规制效应与要素禀赋效应,分析了它们对产业国际竞争力的作用机理,并利用我国24个制造业的面板数据进行实证检验,发现环境规制、人力资本和物质资本这三个指标均对我国产业国际竞争力有负面影响[3]。

以波特为代表的修正学派提出了与传统学派不同的观点,指出通过对环境规制政策进行合理规划,制定有利于企业技术创新的政策,企业能通过技术创新的补偿效应来弥补企业早期的发展成本,并为企业后续的竞争力提升做好铺垫。Hamamoto等从动态的角度对波特假说进行验证,实证发现与传统的竞争因素相比,技术、流程或产品创新对提高竞争力更具有决定性[4]。国内学者王文普在前人研究的基础上还考虑到了环境规制的溢出作用,同时运用空间杜宾模型检验了环境规制对产业竞争的影响。虽然环境规制对产业竞争力存在负向影响,但是由于环境规制存在较大的正的空间溢出效应,因此环境规制对产业竞争力总的影响还是正的[5]。陈强等人选取了37个有代表性的工业行业,从碳排放视角将这些行业划分为高碳行业和低碳行业,实证分析表明无论是高碳行业还是低碳行业的研究开发支出,环境规制在其中均起到促进作用,从而也表明了环境规制对工业产业竞争力的正向推动作用[6]。

自波特假说诞生以来,学术界就其前提、主要内容和普遍适用性进行了研究。20世纪90年代之后,学者们在综合比较传统学派和修正学派的理论基础上,又更为全面系统地分析了环境规制与产业竞争力之间的关系。更多的研究表明,环境规制对产业竞争力的影响并不是单调线性的,它们之间存在着长期影响和短期影响之分。Lanoie、Party 和Lajeunesse[7]等通过加拿大部分制造业研究发现,从长远来看,环境规制对工业绩效的影响是积极的,但短期影响是负面的。李玲和陶锋依照污染排放强度标准,将我国28个制造业划分为重、中、轻三种不同程度的污染产业,而在加入技术创新因素之后,环境规制强度与技术创新效率以及全要素生产率之间呈“U”型关系[8]。此后,王杰等人又进一步研究发现,环境规制与工业企业全要素生产率之间存在“倒N”型关系,环境规制与企业全要素生产力之间不仅有相互促进的部分,也存在相互制约的部分[9]。

综上所述,我们可以发现,很少有学者进一步研究不同类型的环境规制手段对工业产业竞争力的影响。不同类型的环境规制手段如何影响工业产业竞争力?它们对工业产业竞争力的影响效果是否存在差异?如果存在差异,我们应该采取何种政策措施?鉴于目前该方面研究的空缺,本文将通过理论模型分析不同类型环境规制手段的静态效率,并通过实证检验分析其对工业产业竞争力影响的差异,进而给出相关对策建议。

三、不同环境规制手段对产业竞争力影响的理论分析

环境规制手段按其传导机制主要可以划分为命令控制型和市场激励型两类。命令控制型环境规制手段主要通过行政部门出台行政命令强制企业达到相应环保标准(如强制性技术标准、污染排放标准等),是通过行政命令方式去分配资源的一种直接手段。市场激励型环境规制手段则主要基于市场调节机制(如排污税、排污费、可交易的污染许可证等)来引导企业达到环保要求,是一种间接性环境规制手段,是通过创新补偿效应间接影响技术创新,促使企业研发、应用更先进环保的生产技术,提高企业生产效率,进而降低企业生产成本,提升市场规模和经营效益。

基于以上假设,在不考虑环境规制手段时,企业最优利润函数为:

(1)

对(1)求一阶导数,得均衡产量和均衡价格为:

(2)

(3)

(4)

(5)

A地区受到命令控制型环境规制手段约束后,A地区利润函数为:

(6)

(7)

对应拉格朗日函数为:

(8)

(9)

(10)

B地区受到市场激励型环境规制手段约束,B地区利润函数为:

(11)

(12)

(13)

(14)

由(14)式得

(15)

将(15)代入(13)得

(16)

以(16)-(10)得

(17)

上述论证表明,实施市场激励型环境规制手段地区的相关产业比实施命令控制型环境规制手段地区拥有更大的市场份额,从而更具产业竞争力。

四、实证分析

通过以上理论分析,我们可以初步判断市场激励型环境规制手段对产业竞争力的作用要优于命令控制型环境规制手段,需要进一步思考,它们对工业产业竞争力的作用是否存在滞后性,对工业产业竞争力的长期影响和短期影响如何?为了解答这些问题,我们进行如下实证分析。

(一)指标选取以及数据来源

1.环境规制指标

命令控制型手段(KZ)的规制强度参考张成等[11]的做法,选取污染治理投资额与工业增加值的比值来衡量。近年来,政府层面出台的环保法律法规日益完善,伴随着污染整治力度的加强,企业污染治理投资额也相应增加,因此,该指标能够较好地反映命令控制型手段的规制强度。市场激励型手段(JL)选取具有代表性的排污费征收额与工业增加值的比值来反映。污染治理投资额与排污费征收额来源于EPS数据库及《全国环境统计公报》,工业增加值来源于《中国工业统计年鉴》和中经网统计数据库。

2.工业产业竞争力(IC)测算及数据来源

借鉴汪文雄等[12]的研究,本文从产业规模、经济效益和科技水平三个方面构建产业竞争力的指标体系。同时,考虑到数据的可获得性,本文选取工业增加值、工业资产总额、工业企业单位数、工业企业主营业务收入、工业企业利润总额、工业企业成本费用利润率、专利申请数以及工业企业R&D经费内部支出总额这8个指标构成中国工业产业竞争力指标体系。在此基础上,本文拟采用主成分分析法对2000-2017年全国工业产业竞争力综合指数进行测算(1)由于篇幅所限,运用主成分分析法计算工业产业竞争力的具体计算过程在此省略,如有需要可向作者索要。,相关数据分别来源于《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及中经网和中宏网。同时为了消除指标之间的量纲差异,本文对原始数据进行标准化处理。通过计算,得到全国2000年到2017年工业产业竞争力综合指数如表1所示(2)限于篇幅,此处只列举出部分年份的数据,如有需要可向作者索要。。

(二)平稳性检验

为防止出现伪回归现象,对IC、KZ和JL这三个时间序列进行ADF检验,结果表明IC、KZ和JL的原始序列在1%的显著水平上不平稳,而一阶差分后DIC稳定在1%的显著水平,DKZ和DJL稳定在5%的显著水平,可见,IC、KZ、JL都是一阶单整序列。

(三)最优滞后阶数选择与VAR模型构建

1.确定最优滞后阶数

我们结合AIC、SC、LR和HQ标准来确定最佳滞后阶数。表2显示有三个指标表明最佳滞后阶数为2阶,因此,模型的最佳滞后阶数应确定为2阶。

表1 全国工业产业竞争力综合指数

表2 VAR模型最佳滞后阶数

2.VAR模型构建

本文运用VAR模型进行变量间动态联系的分析,P阶VAR模型的一般数学形式为:

Yt=A1Yt-1+A2Yt-2+…+ApYt-p+QXt+εt

t=1,2,…,T

公式中,Yt表示k维内生变量列向量,Xt表示d维外生变量列向量,p表示滞后阶数,T是样本容量,εt是k维随机扰动列向量。在前述分析的基础上,VAR模型建立为:

IC=0.6980*IC(-1)+0.2659IC(-2)

-2410.025JL(-1)+2634.949JL(-2)

+53.8085KZ(-1)-14.8422KZ(-2)-0.0399

方程调整后的拟合优度为0.9539、F=52.7077、AIC=1.4735、SC=1.8115。可以看出,该方程的整体拟合效果良好,命令控制型环境规制强度与市场激励型环境规制强度对我国工业产业竞争力具有较高的解释程度。具体来看,市场激励型环境规制滞后一期与滞后两期的系数分别为-2410.025、2634.949,系数从负变正且系数的绝对值变大,这说明市场激励型环境规制对产业竞争力的影响会随着时间的推移逐渐显著起来。而命令控制型环境规制滞后一期与滞后两期的系数分别是53.8085、-14.8422,对工业产业竞争力的影响由正转负,且影响系数都很小。由此可见,长期来看,市场激励性环境规制手段更有利于提高产业竞争力。

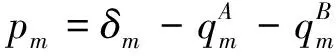

(四)协整检验

Johansen协整检验结果如表3所示。由检验结果可知,若原假设至多存在2个协整方程,统计量和最大特征值统计量都大于各自5%临界值,故拒绝原假设,说明变量之间至少存在3个协整关系。

表3 Johansen协整检验结果

(五)脉冲响应函数分析

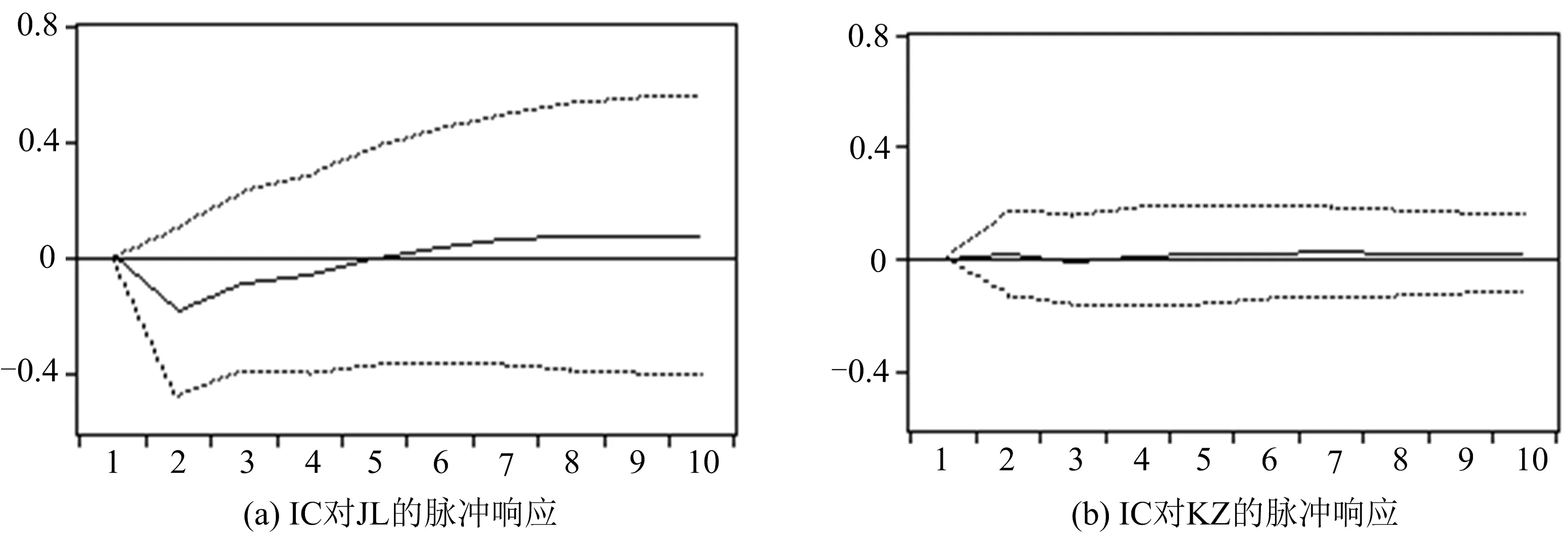

脉冲响应函数的分析结果如图1(a)和(b)所示,横轴表示冲击作用的滞后期间数(单位:年),纵轴表示脉冲响应水平,实线表示工业产业竞争力对两种环境规制冲击的响应,虚线则表示正负两倍的标准差偏离带。

图1(a)显示了工业产业竞争力对市场激励型环境规制手段的反应。在第5期之前,工业产业竞争力存在负的响应,而在第五期之后开始做出正的响应,并在第8期以后稳定在0.07的水平。这表明,市场激励型手段在促进工业产业竞争力提升方面存在一定的滞后性,但长期具有显著的促进作用和较长的持续效应。图1(b)显示了工业产业竞争力对命令控制型环境规制手段的反应。在前期给工业产业竞争力一个冲击后,工业产业竞争力波动很小并在此后维持在0.02左右的较低水平上。由此可见,在长期,命令控制型环境规制手段对工业产业竞争力影响较小,而市场激励型手段显著优于命令控制型手段。

图1 脉冲响应函数分析结果

五、结论与政策启示

关于不同类型环境规制手段对工业产业竞争力的影响,本文进行了相应的理论和实证分析,研究结果显示,命令控制型和市场激励型环境规制手段均对工业产业竞争力提升起促进作用。短期来看,命令控制型手段具有积极影响,但长期来看,市场激励型手段的正向作用显著优于命令控制型手段。

据此我们可以得到如下政策启示:

(1)短期来看,命令控制型环境规制手段的政策效果更为明显,是提升产业竞争力的主要手段。因此,应加强环境立法和监督,强化环境保护执法监管部门的核心作用,通过强约束的环保执法推进环境保护,同时促进工业产业竞争力提升。

(2)从长期来看,市场激励型环境规制手段更有利于工业产业竞争力提升。应在严格执行环保法律法规的前提下,加快研究推进市场激励型环境规制,如稳步推进环境税改革、完善排污权交易机制等,推动企业进行有针对性的绿色技术开发、运用先进的清洁生产技术和污染治理技术,进而为提升工业产业竞争力提供强大动力。

(3)摒弃传统规制手段单一的做法,将两种不同环境规制手段组合使用。实证分析表明,命令控制型环境规制手段对工业产业竞争力的提升早期有效,但随着市场化和工业化的推进,传统的命令型手段可能不再适应新的经济政策环境,这也给监管部门积累了一些不必要的成本,一定程度上限制了产业竞争力的提升。而市场激励型环境规制手段相对而言具有更强的灵活性,能在一定程度上弥补以上不足,因此有必要将两种环境规制手段结合使用,既要发挥各种环境规制手段的优势,又要实现协同与互补。