河南省国土空间开发形势分析

樊林京 李丽娟 闫艳伟

摘要 分析了河南省国土空间开发的基础优势,总结了河南省多年来的经济发展成就,梳理了全省国土空间开发过程中存在的问题,摸清了全省国土空间承载状况和国土空间开发适宜性情况,提出了河南省国土空间开发面临的机遇和严峻的挑战,为河南省省级国土空间规划编制提供基础研究。

关键词 国土空间;开发保护;形势;河南省

中图分类号 F301.2 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2020)21-0080-06

Abstract This article analyzed the established advantages of Henans land and space development, summarized Henans economic development achievements over the years, sorted out the problems in the provinces land and space development process,found out the provinces land and space carrying status, and the suitability of land and space development. The opportunities and severe challenges faced by Henans land and space development were put forward.All these are to serve as a basic research for the provincial spatial planning of Henan Province.

Key words Territorial space;Development and protection;Situation;Henan Province

基金项目 河南省政府性基金项目(2200199)。

作者简介 樊林京(1982—),男,河南洛阳人,工程師,从事国土空间规划、土地规划、土地评价研究。*通信作者,工程师,从事国土空间规划、土地规划、土地评价研究。

收稿日期 2020-04-09

河南省位于31°23′~36°22′N、110°21′~116°39′E,省域总面积16.7万km2,占全国国土总面积的1.73%。河南省空间地理位置十分优越,省域东边是安徽省和山东省,西边是陕西省,东西方向呈承东启西之态;省域南边是湖北省,北边是河北省和山西省,南北方向现临南望北之势。河南省下辖郑州市(省会城市)、安阳、鹤壁、濮阳、三门峡、洛阳、焦作、新乡、开封、商丘、许昌、漯河、平顶山、南阳、周口、驻马店和信阳共17个省辖市及济源示范区,157个县(市、区),1 791个乡镇,660个街道办事处[1]。2018年,全省年末总人口10 906万,占全国年末总人口(139 538万)的7.8%,常住总人口9 605万,人口密度575人/km2[2]。

1 河南省国土空间开发基础

1.1 显著突出的区位优势 从地理位置看,河南省位于我国中部核心,承东启西、连南贯北,地理位置十分优越。从交通区位看,河南是全国“十纵十横”综合运输网络的重要枢纽[3],即将形成的米字形高铁网、贯穿全省各县的高速公路骨架网、干线公路、航空、航运等综合交通,在联系我国东部、中部和西部发展以及促进我国南部、北部区域协调发展等方面发挥着举足轻重的作用。从城镇战略格局看,河南地处全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道横轴和京哈京广通道纵轴的交汇处[4],是我国经济发展由东部地区向西部地区有序推进发展的中间地带;特别是省会郑州市晋级国家中心城市后,河南以郑州大都市区为核心的中原城市群成为我国经济发展的第四增长极。目前河南正以国际视野谋划推动洛阳副中心城市建设,规划建设洛阳都市圈,打造引领全省高质量发展的“双引擎”。

1.2 丰富多样的地形地貌 河南省处于我国地势第二阶梯向第三阶梯过渡地带,地势西高东低,地貌类型丰富,自然景观荟萃[5]。省域的北部、西部和南部三面分别是太行山、伏牛山和桐柏山—大别山,围绕着省界呈半环形分布,形成天然的绿色生态屏障。山区面积约4.4万km2,丘陵面积约2.96万km2,山地和丘陵的面积占全省国土总面积的44.3%。省域中部和东部地区为广袤的黄淮海冲积平原,省域北部为太行山山前平原,省域西南的南阳盆地是河南省规模最大的山间盆地(面积约2.6万km2),平原和盆地的面积约9.30万km2,占全省国土总面积的55.7%。全省工农业生产和城镇建设等整体受自然地理条件限制较小。

1.3 优良独特的资源禀赋 河南省地跨我国淮河、长江、黄河和海河四大流域,属于北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候[6],具有春寒夏热秋爽冬冷等四季分明、复杂多变的气候特点,同时还具有由平原气候向丘陵山地气候过渡的特征,雨热充足,大面积旱涝等自然灾害不多。河南动植物种类多样、资源丰富,2018年全省已知陆生脊椎野生动物520种,森林覆盖率达到24.53%,水资源总量339.8亿m3[1];已发现的矿产资源矿种144种,已探明资源储量的矿种110种[7],其中14种矿产储量居全国首位,矿产资源十分丰富。2018年全省实有耕地面积815.33万hm2[8],占全省国土总面积的(土地垦殖率)49.21%,平均国家利用等7.4等[9],耕地质量总体较好,产能提升潜力较大。河南省粮食总产量已经连续14年超过2亿kg,2019年粮食总产量再创新高,超全国总量的10%,是国家名副其实的粮食核心主产区。

1.4 深厚源远的文化底蕴 河南省是历史文化资源大省,是华夏历史文明之源,是世界华人宗祖之根,是中国姓氏的重要发源地。在5 000多年的中华文明史中,先后有20多个朝代建都或迁都于此[10],长期是全国政治、经济、文化中心,洛阳市、开封市、安阳市和郑州市均在中国八大古都之列,地上地下文物和馆藏文物均居全国前列。自然文化旅游资源众多,世界文化遗产、世界地质公园、国家重点风景名胜区等的数量居全国前列。愚公移山精神、焦裕禄精神、红旗渠精神和大别山精神,是贯穿革命、建设、改革各个时期具有河南特色的红色精神图谱。

2 河南省经济社会发展成就

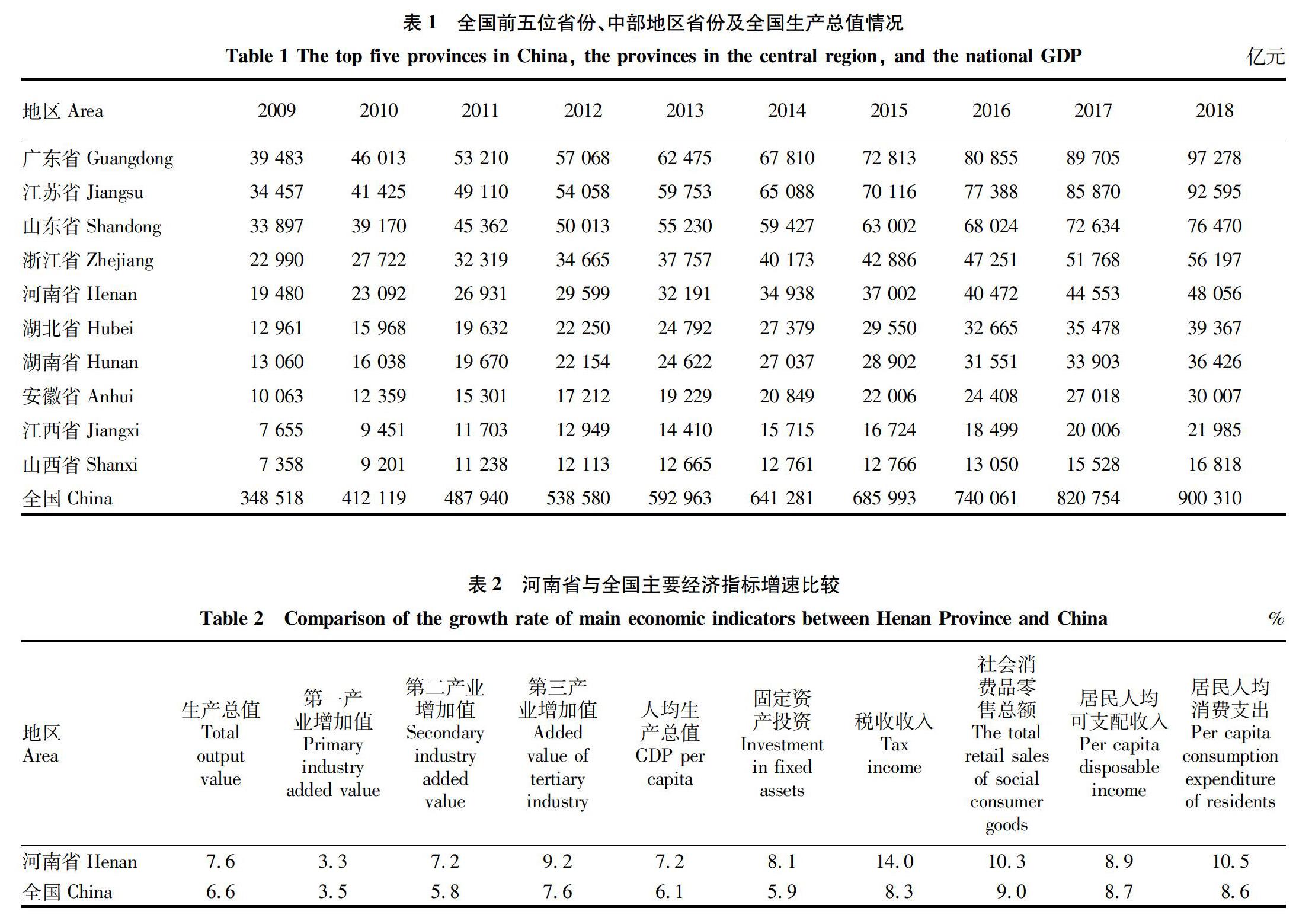

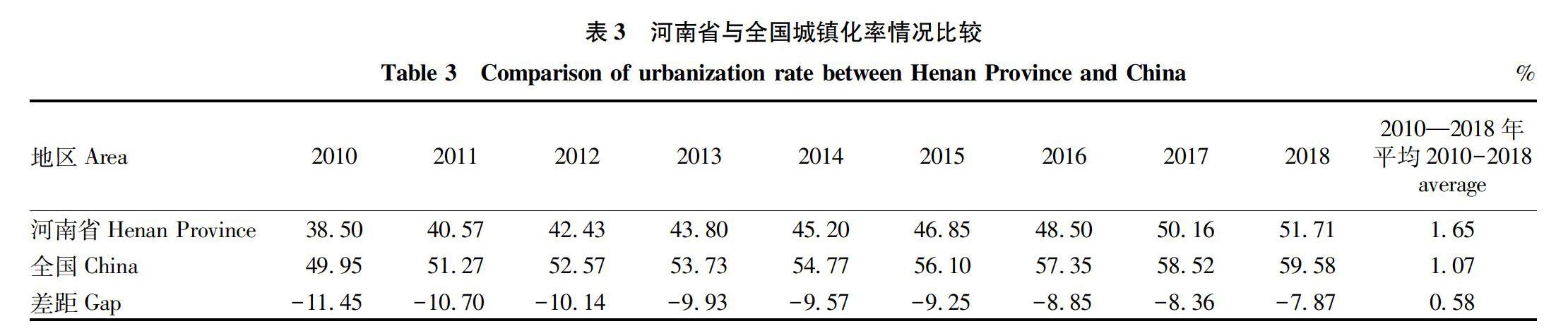

2.1 经济发展成就显著 2018年,河南省地区生产总值达到48 055.86亿元,比2017年增长7.6%[11],比全国6.6%的平均水平高出1百分点,经济总量继续保持全国第五位和中部地区六省份的第一位(表1)[2],人均地区生产总值50 512元,比2017年增长7.2%,二、三产业比重达到91.1%[11]。河南省2018年固定资产投资比2017年增长8.1%;财政总收入达到5 875.82亿元,比2017年增长11.9%;税收收入达到2 656.65亿元,比2017年增长14.0%;社会消费品零售总额比2017年增长10.3%;居民人均可支配收入比2017年增长8.9%,居民人均消费支出比2017年增长10.5%[11]。河南省主要经济指标的增速高于全国平均水平(表2)[2]。

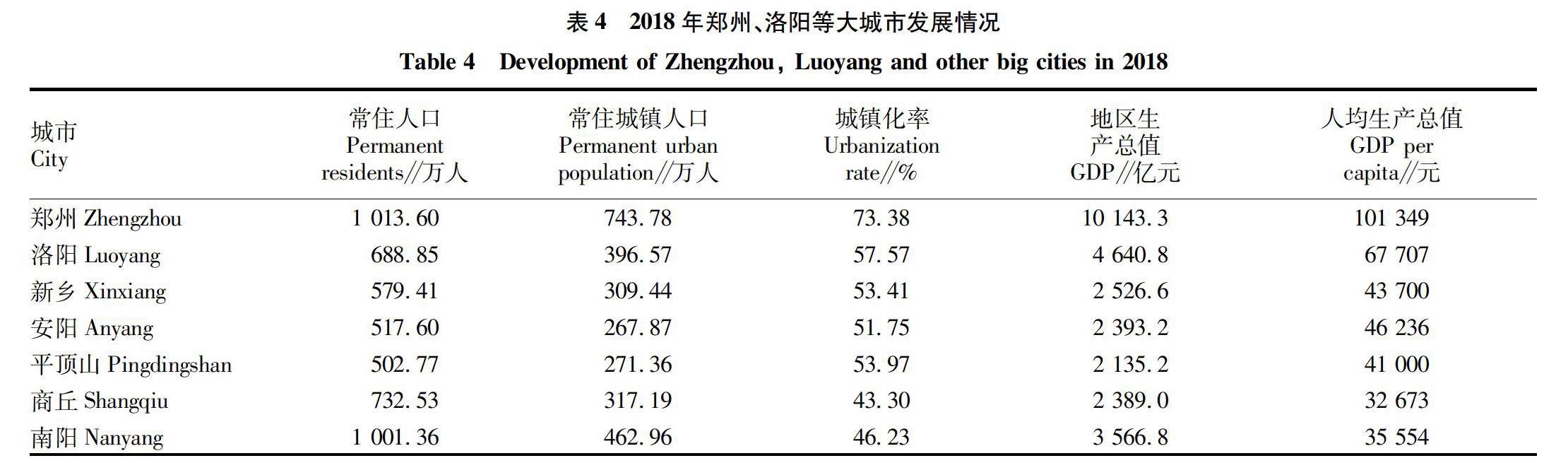

2.2 新型城镇化进程持续加快 河南省2018年常住城镇人口4 967万,常住人口城镇化率达到51.71%,比全国59.58%的平均水平低了7.87百分点。2010年以来,河南省城镇化率年均增长水平为1.65百分点,比全国1.07百分点的年均增长水平高出0.58百分点,多年保持快速稳定的增长势头,并且河南的城镇化率与全国平均水平的差距正在逐年缩小(表3)[2]。中原城市群成为国家重点培育发展的中西部地区三大城市群之一[12];郑州成为国家九大中心城市之一,2018年更是实现了常住人口超千万、地区生产总值超万亿、人均生产总值超十万的重大突破,一举迈入特大城市行列;洛阳、新乡、安阳、平顶山、商丘和南阳等大城市也迅速发展壮大(表4)。河南省以中原城市群为龙头带动、大中小城市多点联动以及小城镇协调发展的新型城镇结构体系正在加快形成。

2.3 产业结构持续优化 2009—2018年,河南省一产和二产比重逐年降低,第三产比重逐年稳步增加,三产结构随着全省经济进入新常态后调整优化,与全国三产结构变化走势基本一致,2018年河南三产结构比稳步调整优化到8.9∶45.9∶45.2(表5)[1-2]。虽然第三产业增加值与第二产业接近,但工业仍是经濟主体。2018年河南省规模以上工业增加值增长7.2%,高于全国平均水平1百分点,主营业务收入超过百亿元的企业达到46家[13]。高成长性制造业及高技术产业占规模以上工业增加值的比重达到57.1%、提高16.3百分点。以装备制造、新型材料、能源化工、绿色食品、电子信息、建筑装配、现代物流、文化旅游、健康养老、高效种养、烟草、酒业等12个重点产业为突破口,大力推进制造业绿色、智能、技术三大改造。服务业不断发展壮大,2018年服务业增加值21 731.65亿元,稳居中部地区6省份第一位,第三产比重与2010年相比提高了13.8百分点。

2.4 农业发展成效突出 河南是全国农产品主产区之一,粮、油、肉、奶等主要农产品产量均居全国前列,粮食总产量连续14年超500亿kg,占全国粮食总产量的比重稳定在10%左右(表6)。特别是小麦产量,超过全国小麦总产量的1/4,稳居全国第一位,每年向外输送200亿kg粮食及其制成品。河南不仅是中国粮仓,还是全国方便食品的生产中心,生产了全国50%的火腿肠、33%的方便面、25%的馒头、60%的汤圆和70%的速冻水饺。高标准农田建设工程持续推进,耕地质量逐年提升。主要农作物耕种收综合机械化水平超过80%,农业产业化集群培育成效明显,传统农业向现代农业快速转变。

2.5 生态省建设成效明显 围绕“五年增绿山川平原,十年建成森林河南”[14]目标,按照“一核一区三屏四带多廊道”[14]总体布局,不断推进山区森林化、平原林网化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化和庭院花园化建设,进一步提升森林河南形象。2018年底河南省森林面积409.50万hm2,全省森林覆盖率达到24.5%,2009年以来森林覆盖率提高4.3百分点;森林蓄积明显增长,2009年以来森林蓄积量净增加7 783万m3(表7)[1-2]。山地丘陵区森林生态系统的稳定性和生态服务功能明显提升;全省有11个省辖市成功创建了国家森林城市,在全国名列前茅,全国绿化模范城市11个、全国绿化模范县30个[14],森林城市创建和森林乡村建设取得显著效果;全省2018年末林业产业的总产值达到了1 966亿元,农民来自林业的纯收入人均达到1 021元[14],绿色富民产业稳步发展;单位生产总值能耗下降率、二氧化碳排放削减量及主要污染物排放量削减任务均完成国家下达目标,主要河流水质有所改善。

2.6 基础设施日趋完善 交通、能源、水利等重大基础设施建设取得显著成效,米字形高速铁路网正在加快形成,以航空网、铁路网、公路网陆空衔接的综合交通体系不断完善,多式联运的现代立体大交通格局初步形成。全省2018年全年累计运送旅客11.26亿人次、货运量25.94亿t。随着水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”的深入推进和十大水利工程的加快建设,长江、淮河、黄河互联互通互补的水网格局正在逐步形成,旱引涝排、上灌下补、内连外通、丰蓄枯补、调洪防灾的现代水网体系正在逐步构建[13]。全国重要的通信枢纽和能源基地建设成效明显,对经济社会发展的支撑能力持续提升。

2.7 对外开放成绩斐然 郑州航空港经济综合实验区建设成效显著,郑欧班列运营综合指标居中欧班列前列,郑州跨境贸易电子商务服务综合指标居全国试点城市首位,中国(河南)自由贸易试验区建设加快推进,口岸、海关特殊监管区域等开放平台不断完善。承接境内外产业转移成效明显,优势企业“走出去”步伐加快。

3 河南省国土空间开发存在的问题

3.1 空间开发与保护的矛盾凸显 河南省以占全国1.73%的土地承载了占全国7.8%的人口,人地矛盾十分突出[15]。优质耕地生产区与城镇化发展地区,资源富集区、生态功能重要区和生态脆弱区互有重叠,城镇建设、乡村振兴以及交通、能源、水利等基础设施项目未来一段时间内仍然需要占用一定量的国土空间,统筹保障城乡建设空间、保护耕地和保护生态环境3类国土空间以及3条控制线难度依然较大。一些地方开发过度,导致耕地快速减少,生态系统功能退化,水资源约束比较突出。

3.2 生态环境压力加大 河南水资源自然净化能力总体不强。污染物排放强度总体偏高,部分地方主要污染物排放量超过环境容量。雾霾天气、农村面源污染问题较为突出,部分地区地下水超采较重、浅层地下水受到不同程度的污染,经济社会发展对生态环境造成的压力加大,推动绿色低碳高质量发展任务艰巨。

3.3 资源利用和配置效率偏低 单位地区生产总值能耗、地耗等资源消耗与东部地区相比有较大差距,省域内部也不平衡。部分中小城市、小城镇、产业园区占用的国土空间与其集聚的人口和经济规模不相适应,建设用地利用效率和效益不高。产业发展过度依赖规模扩张和能源资源要素驱动,缺乏核心竞争力。全省农村建设用地整治潜力的空间分布与经济发展布局不匹配。全省各地建设用地利用效率和效益详见表9[1,8]。

3.4 区域发展差距较大 如表10所示[1]省内区域间城镇化率、人均地区生产总值、人均财政支出、人均收入以及公共服务水平等的差异比较明显,郑州、许昌等中部城市化地区明显高于周口、驻马店等东部黄淮海平原区。城乡发展差距较大,广大农业地区公共服务体系不够健全,基础设施薄弱。秦巴山区、大别山区等集中连片特困区脱贫攻坚任务艰巨。促进区域协调发展和城乡一体化发展的体制机制、政策制度还不完善。

4 河南省国土空间承载状况和适宜性评价

4.1 资源环境承载状况 选取土地资源、水资源、水环境、大气环境、地质环境和生态重要性6个方面作为评价因素,采用网格作为空间评价单元,在开展资源环境承载本底评价的基础上,对全省目前的资源环境承载状态开展评价。评价结果表明,河南省资源环境总体不超载,但部分县(市、区)部分要素存在临界超载或超载压力。

4.1.1 土地资源承载状况。以现状建设用地的开发程度、建设用地现状与规划布局匹配度和耕地承载压力3个维度,评价土地资源综合承载状态。全省土地资源承载压力总体呈西南低、东北高的分布态势。低承载压力区分布在省域西部和南部地区的洛阳市、南阳市和信阳市的县(市、区),中等承载压力主要分布在省域东部地区的平原县区,较高承载压力区集中在省域北部安阳市、焦作市、济源市及中部的郑州市等地。河南省人均耕地资源低于全国平均水平,宜耕后备资源不足。高强度开发利用下,部分耕地迫切需要休养生息。全省建设用地特别是农村居民点用地利用较为粗放,农村建设用地整治盘活的潜力较大。

4.1.2 水资源承载状况。以水资源可利用模数、人均水资源量和地下水超采情况3个维度,评价水资源综合承载状态。河南省多年平均水资源总量是全国水资源总量的1/70,人均水资源总量是全国人均水资源总量的1/5,属于严重缺水地区。河南省现状多年平均地表水开发率为21%,水资源开发利用强度较大,地下水超采区总面积为4.44万km2,总体上属于局部超载省份。承载压力较大的地区为省域北部的濮阳市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市的部分县(市),承载压力较小的省域西部、南部的三门峡市、南阳市、信阳市、洛阳市、济源等市(县)。随着国家、省重大水库和调水、引水工程的建设,水资源承载能力将得到有效提高。

4.1.3 水环境承载状况。以化学需氧量和氨氮环境容量2个维度,评价水环境综合承载状态。除省域西部、南部的三门峡市、洛阳市、南阳市、信阳市等市尚有盈余外,其他地区水环境容量较小,部分市区已达到限值。

4.1.4 大气环境承载状况。以平均风速、静风日数和污染物排放3个维度,评价大气环境综合承载状态。省域北部地区和环郑州的县(市、区)的二氧化硫、氮氧化物排放量较大,大气环境承载压力较大,省域西部南部的三门峡市、洛阳市、南阳市和信阳市,大气环境承载压力较低。

4.1.5 地质环境承载状况。以地震危险性和地质灾害易发性2个维度,评价地质环境承载状况。低承载压力区主要分布在黄淮海平原区和南阳盆地的大部地区,以及郑州至洛阳一带无湿陷性黄土分布的黄土丘陵区,包括郑州市辖区、南阳市辖区、开封市辖区等82个县(市、区);较低承载压力区主要分布在济源、新密等28个县(市、区)。省域西部伏牛山、外方山、崤山、熊耳山、太行山等地区地势起伏大,地质灾害易发,对工程建设承载力较弱;此外,因煤矿等矿产资源开采造成地面沉降或塌陷,对平顶山、焦作、鹤壁、永城等市的部分地区建设布局产生一定影响。

4.1.6 生态评价。以生态系统服务功能重要性和生态敏感性两个维度,评价生态保护重要性。其中极重要区域主要分布在省域北部太行山、省域西部以小秦岭、崤山—熊耳山—伏牛山、外方山为主的秦岭东部、省域南部的桐柏山—大别山以及黄河滩地区等区域;重要区域主要分布在太行山山地区、三门峡—洛阳黄土丘陵山地区等地区,一般重要区域主要分布在黄淮海冲积平原区和南阳盆地区等区域。

4.2 适宜性评价结果 采用网格作为空间评价单元,分别开展生态功能重要性、农业生产适宜性评价和城镇建设适宜性评价,在此基础上研判国土空间主导功能,为划分生态、农业和城镇三类国土空间提供依据。评价结果显示,全省适宜生态保护的国土空间,主要分布在太行山、伏牛山、桐柏山—大别山、豫西丘陵和黄河沿岸区域;适宜农业生产的空间主要分布在黄淮海平原地区和南阳盆地地区;适宜城镇建设的空间主要分布在河南省中部、东部平原地区的大中城市周边和南阳盆地地区。

5 河南省国土空间开发形势

5.1 面临机遇 经济全球化深入发展,新一轮世界科技革命和产业变革孕育兴起,生产要素重组和产业调整在更广范围、更大规模和更深层次上推进,“一带一路”建设将地处中原腹地的河南推到了新一轮开放发展的前沿。这些外部形势,有利于河南省充分发挥区位、资源、市场、信息等方面优势,积极参与区域和国际分工,深度融入全球产业链和价值链,在部分产业领域占领制高点,实现经济跨越式发展。中国特色社会主义进入新时代,党中央、国务院坚定不移推进全面深化改革,决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,有利于河南加快发展方式转变,构建科学适度有序的国土空间布局体系,形成绿色发展、高质量发展的生产方式和生活方式。郑州航空港经济综合实验区、中国(河南)自由贸易区、郑洛新国家自主创新示范区、《中原城市群发展规划》《郑州大都市区空间规划》先后得到国家批准,中部崛起战略、乡村振兴战略、黄河流域生态保护和高质量发展战略、交通强国战略等国家一系列重大战略规划和战略平台在河南落地,形成政策叠加效应,成为支撑全省未来发展,打造全国发展新增长极的重要推动力。全省综合实力持續提升,为提高国土空间开发能力和水平奠定了坚实物质基础。