民国油画家对诗意美的形式与技法探索

柴佳

摘 要:民国时期,林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑等艺术家致力于中西融合,用西方艺术的形式语言改变沉闷的中国传统艺术状况。他们的作品从中国传统文化中的诗意精神出发,采用西方写实技法、传统笔墨技法融入油画、现代形式语言融入本土题材等多样的艺术实践来表现中国独特的情景交融、自由和谐的意境,体现生命精神的诗意美,其目的是恢复艺术的自由与独立精神,扩展和丰富传统艺术精神的表现形式。

关键词:民国油画 诗意形式 表现技法 林风眠

在中国近代史上,民国时期正值中国中西文化、新旧文化激烈碰撞的时期,在相对宽松和开放的文艺氛围中,有一批最早出国留学学习西方艺术的艺术家,他们构架了“西学东渐”中艺术的部分。其中很多人学成归国后不但在国内办美术学校,普及西方艺术形式与美学思想,而且对中国传统文化艺术的变革起了十分重要的的推动作用。通过对他们的探索研究可以感知到中国当时艺术发展的独特状态:很多倾心于西方油画艺术的艺术家,在掌握坚实的造型语言基础上并没有一味的以西方艺术为尊,他们在学习之初就开始了对油画民族化各种各样的探索和尝试。在这一过程中,不乏艺术家尝试用其进行传统的诗意表现,或者以西方的造型、形式语言和技法来变革中国水墨画,形成了前所未有的画中意境的诗意形式之美,比较典型如林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑等。如果对他们创作的作品进一步梳理和分析就会发现,在这些艺术家中,诗意在其作品里又有着不同的表现形式和表现方法,正是因为他们的不懈追求,传统艺术文化的诗意形式展示了新的面貌、焕发了新的生机与活力。

一、诗意及诗意的形式

英国学者雷蒙·威廉斯将审美解释为:“可以经由感官察觉的实质东西,而非那些只能经由学习而得到的非物质、抽象之事物。”{1}中国是历史悠久的诗歌大国,产生了独特的诗意审美文化。可以说,诗意的审美是通过感官察觉万物,经由人的心理感受到的。宗白华认为诗人产生诗意离不开与自然和谐共处,在自然中生活才能感受自然的气息和生命的韵律,诗意产生于情景交融,又认为“诗的意境就是诗人的心灵与自然的神秘互相接触映射时造成的直觉灵感”{2}。诗意审美的产生和良好的接受不同于普通的审美,它不仅仅是“经由感官觉察”就可以了,它的产生和感受需要一定的传统文化背景知识,它是强调自由的精神与环境的协调而产生的一种情绪,于文艺上则需要转化为意境,没有意境难言诗意。诗意从一定程度而言可以看做是诗歌的关键特性。当代学者李建中认为诗性即诗歌的特性,广义上可以延指为艺术性和审美性。亦有学者将诗性与诗意联系起来,认为“这种灌注诗性韵律的,既是实存的,能够体现万事万物运动法则的,又具有超越性品质,能够自然而然地融合与流入生命肌体,融入生命的情思、创发生命精神的自然,称为是诗意的自然。”{3}

综合来看,因为艺术家表达内容、表达方式的多样,对诗意的理解与表现也是各有侧重的,但总体来说,应该包括“情景交融”、“和谐自由”、“超越自然”、“生命精神”等品格。本文中诗意的形式是指在绘画中用点、线、面、光影、肌理等形式语言体现出来的这些诗意的品格、意境。这些品格、意境在曾经传统艺术表现中逐渐形成了固定的笔墨形式。民国时期,林风眠等人在内容和形式上力求一改陈旧气,加入社会生活和当代艺术的新气象,以实现对传统文化的继承和创新突破。

二、民国油画家对诗意形式表现的多样探索

首先,林风眠等人大多保留着深厚的文化传统。由于这些艺术家从小耳濡目染的是中国传统文化,至青年时期,他们又从传统中走出来留学海外,系统接收了扎实的西方造型语言的体系训练,学习了西方现代的艺术表现形式和艺术精神,这些并未改变他们在精神上、文化上和传统的天然联系。表现在作品中,他们会顺其自然的流露出中国的传统审美取向,寓情于物,寄情山水,对自然有极强的感受能力,经常表现与诗词意境相近的美感,甚至直接源取自古典文学艺术。

其次,林风眠等人有着强烈的创新意识。按照赫伯特·里德的观点来说,艺术史是一种人们采用不同观察方法观看世界的历史。在中西文化激烈碰撞和交流的大环境下,艺术家亦常常采用新的方式来重新审视世界和自身。传统的文人画家以梅兰竹菊或山水、仕女等有象征意味的物象来传达自己的情绪,表现自己的品格。至民国时期,时代生活的变化需要新的精神滋养,那种长期僵化不变的艺术思想,泥古不化的画风,与古趋同的意境已经无法适应时代的精神需求。如徐悲鸿在1918年发表的《中国画改良论》认为“中国画学之颓败,至今日以极矣”,颓败的原因在于“守旧”和“失其学术独立之地位”。林风眠1928年在《徒呼奈何是不行的——国立杭州艺专纪念周讲演》疾呼:“我们祖先的创造力以及独来独往的风尚,亦都淹灭涣散到不可收拾”,而“因襲前代的成法,为其致命之伤”。中国的绘画艺术已到了非改革不可的地步了。

最后,林风眠等人的创新带有较强的民族自尊心色彩。他们大多自觉地深根于传统文化时又求学西方,目的是为了改变中国在文化上的羸弱现状,而非否定一切传统艺术文化。他们的诗意表现作品拓宽了表现内容,引入了西方绘画语言体系,尤其是西方的形式语言和哲学观念。虽然有些题材、表现方法、艺术思想是是传统绘画中没有的,但是在精神传承上并无断代之嫌。如徐悲鸿提出的“古法之佳者,守之”。他们的诗意作品的形式无论如何变化,“情景交融”、“和谐自由”、“超越自然”、“生命精神”等品格和内涵是基本相同的追求。

1.将西方写实绘画语言和诗意的结合,注重写实性的情景交融,触景生情。

民国许多艺术家奉行“在汲取西方写实造型训练科学性的同时,兼顾了中国传统绘画意境的追求。”{4}在描绘人与自然景物时,运用写实造景、光影美妙的西方油画技法特长,将自己的情感融入笔下的形象来描绘诗情画意的场景。如宗白华所说,为了实现气韵生动,就要迁想妙得:“把自己的想象迁入对象形象内部去”然后“再把握对象的内在神情”。{5}徐悲鸿在1947年发表的《当代中国之艺术问题》中认为“神者,乃形象之精华:韵者,乃形象之变态,能精于形象,自不难求神韵”,他认为神韵产生于形象的准确,生动和气韵是从写实形象中产生的自然效果,非由主观感受所控制,迥异于谢赫的“气韵生动”,这实际上是有违中国传统美学精神的。尽管如此,他还是有一些作品在试图传递诗意情趣。如作品《箫声》,独特的构图,朦胧的光影,大面积的虚空背景形成了画外有声的意境。另一幅作品《月夜》中,也可以看出徐悲鸿的浪漫诗意之情,四位女子姿态柔美,色调极为雅静和谐,光影婆娑,产生了欲闻其声的意境,但在形式上的不足也是显而易见的,对人物体积的强化和轮廓线的粗犷影响了诗意的空灵感和超越感。

刘海粟的作品《月夜》也是采用写实的的手法来描绘诗意的夜景。精炼的构图,富有诗意的虚实关系凸显出东方静谧,是一张非常典型的用西方油画样式绘制的诗意画。颜文樑作品《雪霁》、《冷月》采用的是西方写实手法,色彩丰富,体积感、空间感强、塑造严谨。从表面上来看亦接近于印象派,但他和印象派的区别在于:莫奈等印象派画家对光与色追求的是客观的,是视觉科学的研究,物象只不过是光色的载体,并不会把自己的情绪干扰到外光的表现,属于客观写实的。颜文樑的风景画是抒情诗式的,主观写实性的,有如王维的诗中有画,画中有诗。他不仅描绘风景和光影,还在努力利用光影和色彩的变化传递感染人情绪的意境。这种光影的形式虽然是西化的,意境的营造却是有典型中国美学特点的。

2.将油画材料和中国笔墨技法组合,注重传统形式笔墨的和谐感。

汪亚尘在《为治洋画者再进一解》一文中说:“我就是主张拿油绘材料来做中国画的人,更愿意拿西洋材料来作中国人的油画。” {6}刘海粟认为中国传统艺术的特征是“意”和“笔墨”,他的风景油画《青岛柳树台烟雨》、《溪亭闲话图》、《富春江》均有共同的特点:用笔上明显带有中国传统笔墨技法。这些特点可以概括为:线性的用笔方式去除了部分结构和空间的束缚,承载了两者的内蕴和艺术家的个体精神。以色彩对比的方式来试图找到同中国传统审美中的笔墨和意境协调的韵律感。自然物象过于逼真的展示会干扰内心的自在。而主动构建的视觉语言——笔墨线条,可以将观看自然界的体验过程化,从感官愉悦提升到精神上的寻幽探微和心灵上的审美营构。所以,他们是在以新材料来实验传统绘画中已有的技法、和谐诗意的形式美感,是一种形式上的“折衷”。

3.将现代形式语言引入本土题材来营造诗意,注重超越自然的生命精神与感悟。

1922年,陈师曾提出西方现代派绘画同文人画有异曲同工之妙,“从西方现代艺术重主观的特征和移情论美学观中找到了同中国文人画种精神气韵的契合处”{7}。他在《文人画之价值》中写道:“必须于画外看出许多文人之感想,此之谓文人画……所贵乎艺术者即在陶写心灵,发表个性与其感想”,“否则,直如照相器,千篇一律,人云亦云”,就不算艺术品了,他强调造型语言脱离写实趋向西方现代形式语言,形成中国传统前所未有的“美”的现代化。美开始独立展示它的純粹的形式趣味。把东方诗意加入形式趣味,在形式构成中产生诗意成为民国时期传统艺术的重要变革。

刘海粟的国画作品常常将西方色彩、现代运笔方式和中国传统山水相结合,开创新的艺术表现形式。他的尝试和种种努力表明他在“试图建立文人艺术传统与西方现代主义的异质同构关系”。{8}

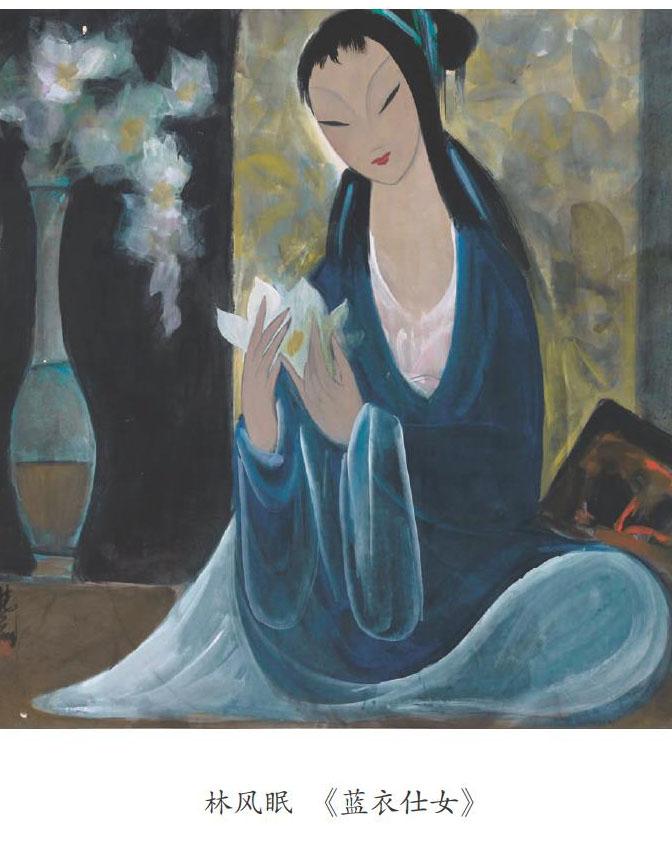

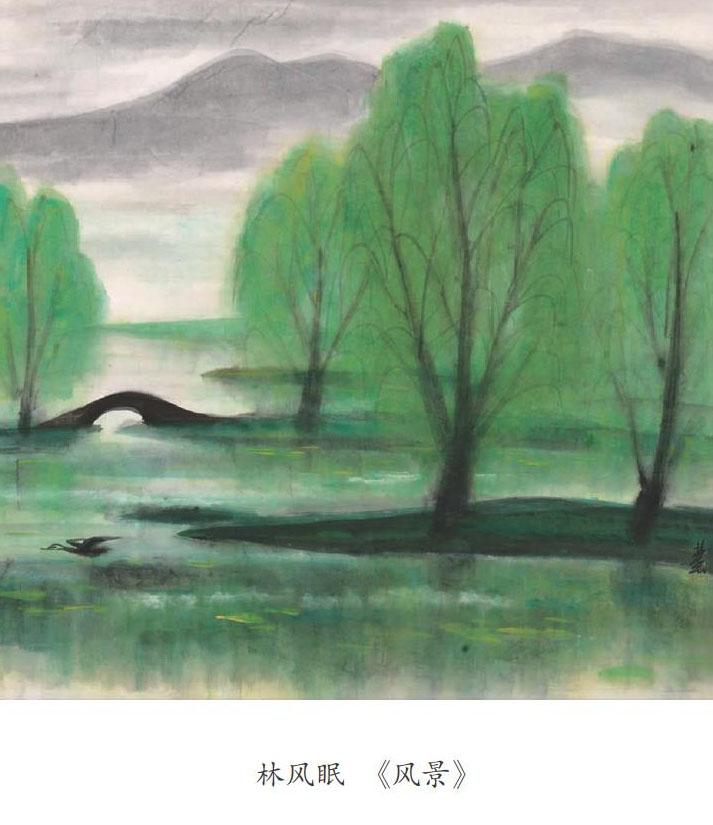

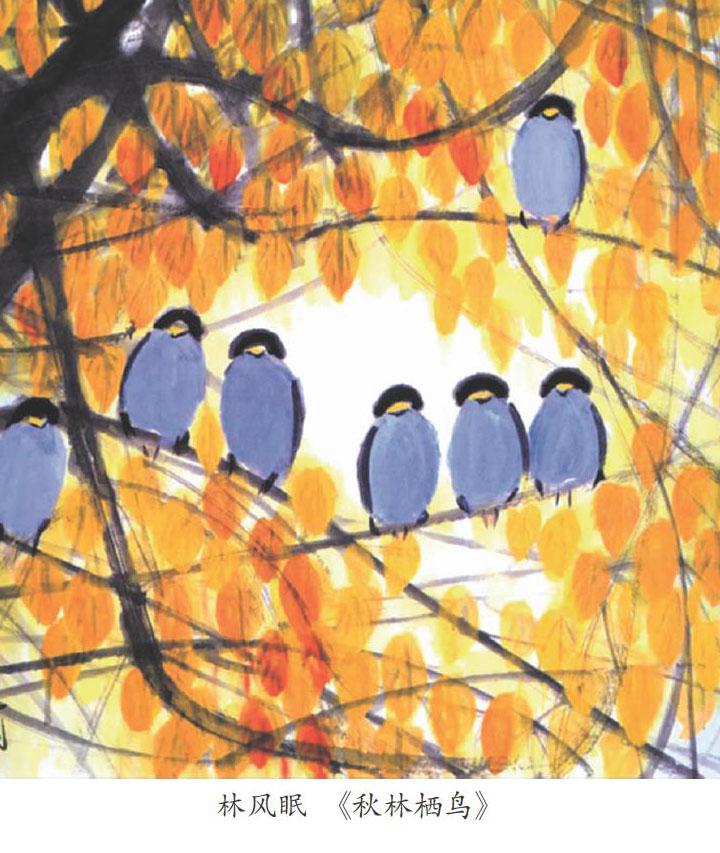

林风眠在对传统艺术和西方现代艺术潜心研究的基础上指出西方现代艺术的问题在于过于看重客观的形式而缺乏情绪以至于画面机械,中国传统艺术的问题在于“自明清以来,‘墨戏而已的文人画将笔墨视为最大,绘画日益沦为书法的奴隶,因而造成了绘画艺术脱离了自然物像本应具备的结构造型。”{9}故而林风眠首先做的就是针砭时弊,力避浮夸,研究将印象派,野兽派等西方现代画派的、有新鲜感受的艺术语言融入传统艺术,同时减弱了以书入画的用笔方法,追求以丰富的色彩表现力、光线的节奏感、人物古意与今趣兼备的变形和精良的画面构成来达到产生超越自然,发掘独特生命精神的效果。如林风眠的《秋林栖鸟》等风景系列及仕女人物系列,有很明显的造型语言音符化形式美感,线条的流动吸收瓷器造型的设计感,人物及器物造型上借鉴了西方野兽派及其后的变形手法,画面如优美的轻音乐。他的绘画精纯雅致,脱去了当时社会政治环境的诸多制约,专注于文化精神的传承,但他的形式美学已与元明清三代的传统艺术思想所去甚远,是那时期极少数成功将西方形式语言改革成为中国艺术语言的艺术家,需要注意的是,林风眠的一切艺术语言的提炼均来自客观物象,并非主观臆想和习得陈因,1933年他在发表的《我们所希望的国画前途》说到:“所谓单纯,是就很复杂的自然现象中,寻出最足以代表他的那特点、质量同色彩,以极有趣的手法,归纳到整体的意象中以表现之,绝不是违背了物象的本体”。他的美学思想影响广泛而深远,他的众多学生在诗意视觉语言体系的建立上也是硕果累累。如赵无极、朱德群、吴冠中等都是中西方备受赞誉的艺术家。赵无极被西方称作抒情抽象派的代表,作品以西方艺术的材料与技巧,利用色彩,光线感,空间产生有传统美学特色的自然气韵与宇宙生命精神。朱德群的作品从印象派的色彩光线感出发,加入了如歌如泣,色彩、光影与点线面的融合细腻而又浓烈,跳跃感强,画面空灵通透;吴冠中素线漫点的构成感、春风十里的诗意情怀为中国的诗意精神创造出了新的视觉语言形式。他们一起将诗意绘画推到了一个崭新的百花齐放的时代并成为中国近现代文化不可或缺的一部分。

结语

诗意形式表现的本质也是在传达一种人与环境的和谐,生命与自然的和谐,诗意的形式是从人、景(物)、境的融汇中提炼、感受而成的。“意”是产生于情景相融却不受时空约束的精神感悟,含有一种自由性。诗意审美是民族传统审美文化的精华部分之一,在绘画形式上应有丰富的表现。诗意形式表现是有着无穷的诉说空间的,人们的情感愈丰富,形象与意的融合,形式对意与象的表达就愈无穷尽。一百年前的艺术家已经开始奋力前行,不仅为了彼时民族的尊严,也在为了实现自由、独立和美的生活。他们的作品拓展了诗意的艺术表现形式,给现世艺术界以新鲜的气息,体现传统文化的包容性和历久不衰的生命力。在提倡继承发扬优秀传统文化的今天,老一辈艺术家探索与表现,创新的意识和方法无疑都是值得后来者认真学习的。

注释:

{1}【英】雷蒙·威廉斯.关键词[M].刘建基译.北京:三联书店,2005.

{2}宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005.

{3}盖光.诗意的和谐:文艺生态审美的构成性[J].山东理工大学学报(社会科学版),2006(1).

{4}朱平.写实主义的中国摇篮——试论民国时期南京中央大学艺术系油画艺术与历史价值[J].美术研究,2015(4).

{5}宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005.

{6}汪亚尘.汪亚尘艺术文集[M].上海:上海书画出版社,1990.

{7}陈师曾.中国绘画史[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

{8}马楠. 民国时期中国传统题材油画形式语言研究[D].上海大学,2018.

{9}朱朴.林风眠论艺[M].上海:上海书画出版社,2010.