新型絮料与传统絮料服用舒适性的灰色近优评价

代萌婷,屠 晔

(1.浙江理工大学 服装学院,浙江 杭州 310018;2.浙江理工大学 国际教育学院,浙江 杭州 310018)

絮料作为冬季防寒服的填充材料,其服用舒适性能的优劣对防寒服的品质起到决定性作用。在目前的填充絮料市场,防寒服使用较多的是90%羽绒、70%羽绒、中空聚酯纤维、聚酯纤维等传统材料制成的絮料[1],此类材料在服用舒适性上存在一定局限[2]。随着科技的发展,一些新型保暖材料也逐渐出现,例如吸湿发热纤维[3]、咖啡碳纤维[4]、Sorona生物基材料[5]、芯鞘型复合纤维[6]、智能调温纤维[7],其性能表现优异,具有很大的市场发展潜力。为了对比新型絮料和传统絮料之间的性能差异,王丽莎等[8]对新型絮料生物绒和传统絮料羽绒的保暖性和压缩性进行对比,发现羽绒在各项性能上均优于生物绒。马施琼等[9]用模糊排序法对比了羽绒、单孔中空涤纶等5种絮料在保暖性、吸湿性、透气性能上的差异,结果表明:在选定赋权时,絮料综合舒适性排序依次为蚕丝、羊毛、羽绒、棉纤维、单孔中空涤纶纤维。目前,对于新型絮料与传统絮料的评价研究,大多集中在对比某单一性能,对絮料整体服用舒适性能研究较少。

本文选用5种新型絮料和4种常用的传统絮料,通过测试二类絮料的保暖性、蓬松性、压缩回复性、柔软性、远红外温升性、透气性,采用灰色理论中的灰色近优综合评判法计算得出近优度,根据近优度评价各个絮料的服用舒适性;再利用灰色关联判断各指标与近优度的关联性,找出影响絮料服用舒适性的主要因素,以期为新型絮料的开发与应用提供理论参考。

1 试验部分

1.1 试验原料

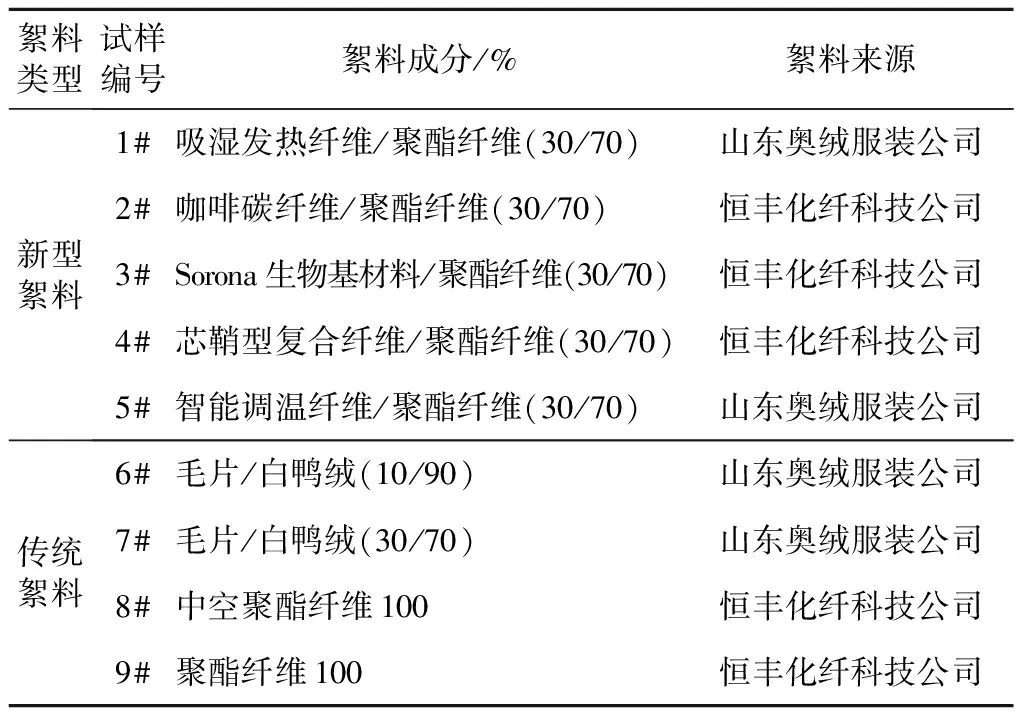

试验原料为5种新型絮料和4种传统絮料,均来自山东奥绒服装公司和恒丰化纤科技公司。

因试样原料多呈松散絮状形态,不能直接在仪器上进行测试,故用春亚纺(面料成分为100 %涤纶,面密度102 g/m2,经向密度为228 g/(10 cm),纬向密度为157 g/(10 cm),单纱线密度为8.3 tex的2合股纱线)缝制成30 cm×30 cm正方形试验袋,在试验袋一侧留8 cm小孔充絮,絮料填充量均为10.8 g。将装有絮料的试验袋作为试样,分别编号为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#。絮料成分及来源见表1。

表1 絮料成分及来源

1.2 测试方法

纺织材料的服用性能包括基本性能与舒适性能。基本性能包括断裂强度、耐磨性等,舒适性能包括热传递、透水性、织物风格等[10]。絮料作为防寒服的中间层材料,其服用舒适性主要包括保暖性、蓬松性、压缩回复性、柔软性、远红外温升性、透气性。

1.2.1 保暖性测试

絮料的保暖性用保温率、传热系数、克罗值3个指标来判定。根据标准GB/T 11048—2008《纺织品生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》,选用YG606D型纺织品保暖测试仪(宁波纺织仪器厂)进行测试。

1.2.2 压缩性测试

絮料的压缩性能评定指标:压缩功WC、压缩回复率RC和压缩线性度LC,这3个指标分别代表了絮料的蓬松性、压缩回复性和柔软性。参照FZ/T 01051—1998《纺织材料和纺织制品 压缩性能》,选用KES-FB3A型压缩测试仪(日本加多技术有限公司)对试样的压缩性能进行测试。

1.2.3 远红外温升性测试

絮料具有良好的远红外辐射温升性能时,在一定条件下可提升该絮料制成防寒服的保暖性。根据GB/T 30127—2013《纺织品远红外性能的检测和评价》,选用NF2031纺织品远红外辐射温升测试仪(宁波纺织仪器厂)对9种试样的远红外温升性能进行测试。将絮料均匀的铺成厚度30 mm,直径60 mm的圆柱形絮片,设定仪器的辐射源功率为150 W,记录辐照30 s的试样表面温度升高值。

1.2.4 透气性测试

絮料透气性的优劣由透气率的高低来反映,即气流垂直通过絮料的速率。透气率过高,服装内的空气容易形成对流散热,从而降低保暖性;透气率过低,服装内外空气难以交换,人体易产生闷热感。根据标准GB/T 5453—1997《纺织品 织物透气性的测定》,选用FX 3300 Lab Air型全自动透气性能测试仪(瑞士TEXTEST AG公司)测试9种试样的透气性。

2 结果与分析

2.1 测试结果

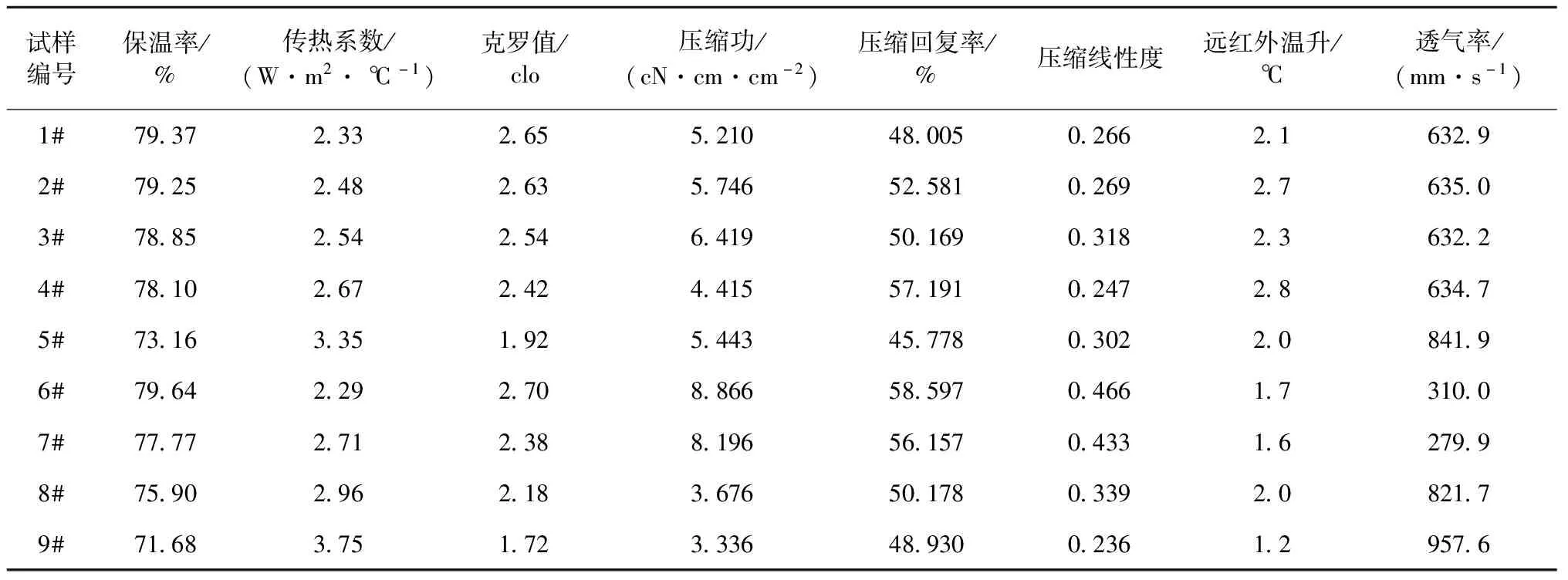

9种试样性能测试结果如表2所示。

表2 絮料性能测试结果

保暖性:保温率与克罗值越大、传热系数越小表示絮料的保暖性越好。9种试样的保暖性依次为 6#>1#>2#>3#>4#>7#>8#>5#>9#。比较可知,由中空聚酯纤维制成的试样8#在保暖性上优于聚酯纤维制成的试样9#,聚酯纤维加入新型纤维后,絮料的保暖性能会有大幅提升,且试样1#和试样2#的保暖性在新型絮料试样中最优,接近试样6#,试样3#和试样4#的保暖性也优于试样7#,在加入相同比例的新型纤维时,保暖性提升最少的是试样5#。

压缩性:压缩功WC数值越大,絮料越蓬松;压缩回复率RC数值越大,絮料弹性越好;压缩线性度LC数值越小,絮料被压缩至单位厚度所需的压力越小。分析以上3个指标,9种试样的WC数值排序为6#>7#>3#>2#>5#>1#>4#>8#>9#,可以看出试样6#和试样7#的蓬松性最好,试样8#和试样9#的蓬松性最差,5种新型絮料试样的蓬松性介于二者之间;9种试样的RC数值排序为6#>4#>7#>2#>8#>3#>9#>1#>5#,由此可以看出在压缩回复性能上,新型絮料试样和传统絮料试样无较大差异;9种试样的LC数值排序为6#>7#>8#>3#>5#>2#>1#>4#>9#。可以看出试样6#和试样7#的压缩线性度最大,5种新型絮料试样和试样8#、试样9#在压缩线性度上无较大差异,且介于二者之间。

远红外温升性:根据GB/T 30127—2013《纺织品远红外性能的检测和评价》,疏松类样品远红外发射率≥0.83,辐射升温≥1.7 ℃,试样具有远红外性能。由表2可以看出在150 W的辐射源照射30 s后,9种试样的温升数值排序依次为4#>2#>3#>1#>5#=8#>6#>7#>9#。可知5种新型絮料试样在30 s辐射温升远大于1.7 ℃,优于传统絮料试样的辐射温升,在有日照的环境中可增加防寒服的蓄热保暖能力。对比5种新型絮料试样,可以看出试样2#和试样4#辐射温升性能最优,试样1#、3#、5#辐射温升性能相对较弱。

透气性:透气率越大,絮料的透气性能越好。试样9种的透气性依次为9#>5#>8#>2#>4#>1#>3#>6#>7#。可知试样9#透气性能最优,其次为试样5#和试样8#;在新型絮料试样中,试样1#、2#、3#、4#的透气性无较大差异,且均远低于试样5#,由此可以看出加入智能调温纤维的絮料试样在透气性上优于加入其他新型纤维的絮料试样。

由表2可知,絮料的服用舒适性受多种因素影响,且不同指标反映的性能有所差异,需要进一步的综合评价确定其优劣性。

2.2 灰色近优综合评价

2.2.1 建立灰色近优模型

选用灰色近优综合评价法对9种试样服用舒适性能的优劣进行评价。该方法具有样本需求量小、对分布服从无要求、避免赋权不同时对判定结果的干扰、定量分析结果与定性分析结果相同等优势[11],广泛应用于纺织服装性能评价过程中,计算方法如下:

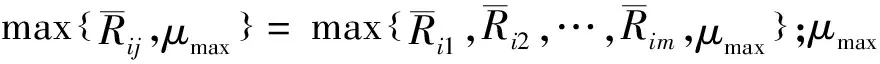

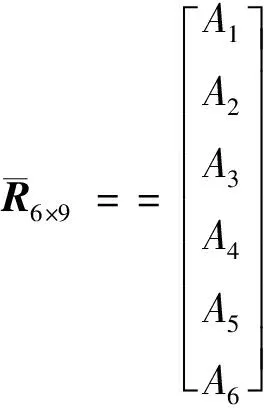

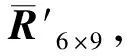

首先建立灰矩阵模型Rn×m,见式(1):

(1)

式中:Rn×m是指第m种试样的第n个质量的灰元值[12]。Ai(i=1,2,…,n)为试样的评价指标,m为测试试样个数。

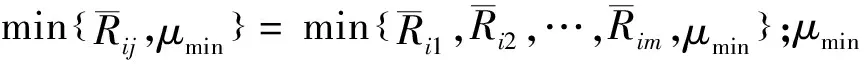

(2)

(3)

单点效果测度换算方式主要有下限效果测度(适用于指标越小越优型)、中限效果测度(适用于指标适中型)和上限效果测度(适用于指标越大越优型)3种。

下限效果测度换算为:

(4)

中限效果测度换算为:

(5)

式中:μ0为该行中评价指标的均值。

上限效果测度换算为:

(6)

(7)

按照式(7)计算综合近优度,并对其进行排列,综合近优度数值在0~1之间,且数值越接近1,表明试样综合性能越好。

2.2.2 絮料服用舒适性能的综合评价

根据式(7)计算9种试样的近优度,列出近优度白化灰元行矩阵:

对9种试样的近优度从大到小进行排序,可知新型絮料试样和传统絮料试样服用舒适性能的优劣顺序为2#>4#>3#>1#>6#>5#>7#>8#>9#。由此得出咖啡碳纤维/聚酯纤维絮料服用舒适性能最优,聚酯纤维絮料服用舒适性能最差。90%羽绒作为市面上性能较优的传统絮料,在综合性能排名上低于新型絮料中的吸湿发热纤维/聚酯纤维絮料、咖啡碳纤维/聚酯纤维絮料、Sorona生物基材料/聚酯纤维絮料、芯鞘复合型纤维/聚酯纤维絮料。

利用灰色关联[14]分析6项测试指标与近优度间的关联度,可得到各项测试指标对絮料服用舒适性评价的影响程度。根据表2测试结果,絮料性能测试数据分别对应i(i=1,2,…,6)个指标和j(j=1,2,…,9)个试样,得到数据Ri×j。记絮料试样综合近优度为母序列,其余为子序列,得到测试指标对近优度的关联度数值,即保暖性(0.806 2)、蓬松性(0.713 8)、压缩回复性(0.686 8)、柔软性(0.700 4)、远红外温升性(0.612 4)、透气性(0.716 2)。结果表明:保暖性对絮料服用舒适性能的影响最大,其次是透气性、蓬松性、柔软性、压缩回复性,远红外温升性对絮料服用舒适性能的影响相对较小。因此企业在选用服用絮料时,应着重考虑絮料的保暖性、透气性和蓬松性。

3 结束语

为了客观合理评价新型絮料与传统絮料的服用舒适性,测试9种试样的保暖性、蓬松性、压缩回复性、柔软性、远红外温升性、透气性,运用灰色近优和灰色关联得到试样服用舒适性的综合评价,结果如下:

①利用灰色近优综合评价法获得9种试样服用舒适性优劣依次为:咖啡碳纤维/聚酯纤维絮料、芯鞘复合型纤维/聚酯纤维絮料、Sorona生物基材料/聚酯纤维絮料、吸湿发热纤维/聚酯纤维絮料、90%羽绒絮料、智能调温纤维/聚酯纤维絮料、70%羽绒絮料、中空聚酯纤维絮料、聚酯纤维絮料。由此可以认为,新型絮料的服用舒适性总体优于传统絮料。

②通过灰色关联分析各测试指标对絮料服用舒适性能评价的影响,保暖性对絮料的服用舒适性能影响最大,对近优度的关联度数值为0.806 2,其次为透气性、蓬松性、柔软性、压缩回复性,远红外温升性对絮料的服用舒适性能影响相对较小,对近优度的关联度数值为0.612 4。