帕里斯特里那《小鹿清泉》分析

秦纪元

(安徽省合肥市演艺股份有限公司,安徽合肥 230031)

绪论

自15世纪为始,欧洲步入文艺复兴时期。随着市民阶层的扩大和人文主义的广泛传播,欧洲的音乐发展也开始进入了一个高峰时期,作曲家们不再局限于主流宗教音乐的模式束缚,开始大量创作世俗音乐,并尝试将世俗音乐中的特征融入宗教音乐的创作中。半音化的旋律,复杂化的节奏,超多化的声部,多元化的歌词等等,无一不冲击着当时的传统宗教音乐。宗教音乐的改革迫在眉睫。

到了16世纪中叶,以帕里斯特里那为代表的罗马正乐派作曲家们通过不断的努力与尝试,在继承传统宗教音乐纯净为特征的基础上,很好地融入了世俗音乐的积极因素,最终开创了庄严明净的无伴奏合唱新风格,世称“帕莱斯特里那风格”,其拯救了处在衰落之中的欧洲宗教音乐,并被誉为宗教音乐的“后世典范”。

本文正是通过对帕里斯特里那宗教音乐作品《小鹿清泉》(Sicut Cervus)的分析,以小见大,从而使我们对文艺复兴时期宗教音乐的发展及其特征加以更加深入的了解与掌握。

一、帕里斯特里那与《小鹿清泉》

(一)帕里斯特里那的音乐创作

乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕里斯特里那(Giovanni Pierluigi da Palestrina,1525-1594)是欧洲天主教复调音乐的最后一位大师,其一生创作了大量的音乐作品,其中不仅有宗教体裁的弥撒曲,经文歌等等,而且还有如牧歌,民谣等等的世俗音乐。现今被确认为他所创作的弥撒曲有105首,另有10首尚有疑问。此外,他还写有375首经文歌,68首奉献经,约80首赞美诗,35首圣母颂歌,约50首的意大利语宗教性牧歌以及耶利米哀歌和连祷等。

帕里斯特里那在音乐创作中既继承了前人注重多声部横向旋律发展,又十分注重对音乐纵向上的音程,节奏与不协和音的处理,在不削弱复调音乐艺术的前提下,通过音节对音符的方法处理拉丁文歌词,从而将音程,节奏与拉丁文字在演唱上得到统一,形成了庄严明净的“帕里斯特里那风格”。而这种风格在后世更是被视为文艺复兴时期复调对位法的基础,被18世纪作曲家及音乐理论家约翰·约瑟夫·福克斯(J.J.Fux,1660~1741)写在他的《艺术津梁》中。

(二)《小鹿清泉》的总体特征

《小鹿清泉》(Sicut Cervus)为帕里斯特里那最为著名的四声部经文歌之一,其歌词摘自圣经诗篇第四十二章中的诗句“如同小鹿渴望清泉,神啊,我的心永远仰慕你。”

乐曲中采用大量模仿手法,四个声部间彼此竞逐,形成乐曲连绵不断之势,作曲家在本曲的对位处理上,将乐曲中出现的各类不协和音均安排在弱拍弱位,从而巧妙的均衡了纵向和声效果和横向旋律流畅性的问题。

纵观整首乐曲的结构,和声,织体等方面,可以看出以下几点特征:1.赋格曲结构特征;2.调式化音乐为基础;3.音程性和声为主导。

1.赋格曲结构特征。传统意义上的赋格曲结构是在巴洛克时期和古典主义时期得以确立,由于本曲为文艺复兴时期音乐,固并未严格按照其固定的模式展开与发展,但通过分析与总结,我们仍能看出其赋格曲的结构特征。

判断一首复调乐曲是否为赋格曲的关键在于该曲开始段落是否形成赋格曲的呈示部。《小鹿清泉》第1至10小节的段落中第一次出现主题是采用单声部陈述的方式进入,符合赋格曲初次陈示主题的要求;其次,第二次主题陈述采用的是上五度音高位置出现主题,虽未转入属调,但已具备赋格曲呈示部的答题要求;最后,各个声部在陈述完主题之后均转入自由旋律声部,与仍在陈述主题的声部形成了对比式复调,如同赋格曲中的自由对题,故而可知本曲符合赋格曲呈示部结构特征。

2.调式化音乐为基础。所谓调式化音乐指的是采用中古调式创作的,非欧洲自然大小调体系的音乐。文艺复兴时期的欧洲音乐正是由调式化音乐向自然大小调体系音乐转变的过渡时期,以中古调式为主的音乐创作仍占主导地位。本曲从始至终均统一在G伊奥尼亚调式之上,各声部旋律均以G伊奥尼亚调式的自然音构成,且并未进行过转调。

3.“音程性和声”[1]为主导。“音程性和声”指的是以各声部音程协和关系为主导所构成的和声,其有别于建立在自然大小调体系之上的功能性和声。虽然到了文艺复兴时期以三度叠置的和弦已大量出现,但是从其产生的根本原因上来说,是音乐中对位的发展需要,其更多考虑的是声部和声部间的对位关系,而非构成了真正意义上的和弦功能。

二、《小鹿清泉》的结构与主题分析

(一)《小鹿清泉》的结构分析

1.三部性外部结构

本曲为一首三部性结构的赋格曲,整首乐曲的结构划分较为特殊,乐曲三个部分属于平行关系,每个部分各自采用一个不同的主题在各个声部进行陈述发展,且调式调性均统一在G伊奥尼亚。从各部分小节长度来看,A部分共有22小节,B部分有27小节,C部分18小节;从主题声部出现次数来看,女高声部共出现6次主题,女中声部为7次主题,男高声部7次主题,男低声部6次主题;从各部分主题发展次数看,A部分共有9次主题出现,B部分共有10次主题出现,C部分有7次主题出现,三个部分既相对独立又彼此于各个方面统计趋于相同,故属于平行的三个部分。

2.“呈示发展型”内部结构

本首乐曲从内部结构上看,有以下两点特征:1.乐曲各部分均为“呈示加展开”的结构特征;2.全曲各部分均无任何连接段落形成过渡承接。

传统赋格曲中要求“各声部均完整出现一次主题后,呈示部结束”[2],或者“因主题陈述需要,可在各声部均出现主题后,再另加个别声部的主题陈述作为呈示部的补充呈示”。然而本曲各部分在基本呈示完成后,又加入大量的不完整主题或变形主题加以发展,从而形成了在赋格曲中较为特殊的“呈示+展开”的内部结构特征。

本曲另一大特征为全篇均无任何连接过渡的部分。由于无连接部分,本首乐曲采用了一种“链条式”的声部进入方式连接乐曲的三个部分,从而使乐曲无须另设连接。所谓“链条式”声部进入方式指的是乐曲每个声部按一定先后顺序依次进入,在各自陈述完毕旋律后再依次淡出,当最后的声部即将休止时,最先开始休止的声部再依次进入,周而复始。

(二)《小鹿清泉》的主题分析

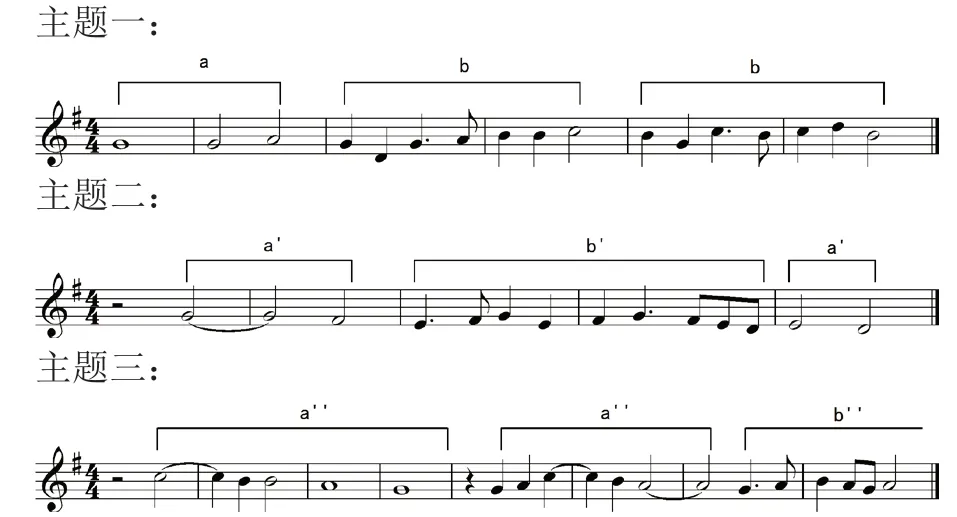

全曲将圣经所截取的诗篇共分为三句,每一句安排一个主题进行呈示与发展,故而本曲共有三个主题,且彼此之间呈延伸性对比关系。三个主题旋律如下图所示:

从上图可知,主题一由同音反复后上行二度级进的长时值音符材料a和先下行后上行跳进并级进的四分附点音符材料b组成。该主题先依次出现了a,b材料,随后使用b材料进行了一次上三度的自由模进。故而从主题材料构成上我们可以将其划分为“a + b + b”。

主题二是采用主题一中的a,b材料构成。该主题将a材料安排至乐句的首部与尾部,并将上行二度级进的旋律形态改变为下行二度级进,将a材料进行了拆分并倒影处理,故而我们称之为a’;本主题的中部则将b材料的两个组成动机做逆行处理,形成了先级进后跳进的附点四分音符材料,并在材料尾部做了自由处理,我们称之为b’。故而从主题二的材料构成上我们可将其划分为:a’+b’+b’。

主题三仍是使用主题一中的a,b材料发展构成。该主题首先将a材料的构成动机进行自由扩大并倒影处理,我们称之为a’’,随后对该旋律又进行了一次弱拍进入的加花重复;该主题尾部则摒弃了b材料中的跳进音型,直接截取了其级进附点音符材料进行陈述,并做加花处理,我们称之为b’’。故而从主题三的材料构成上我们可划分为a’’+a’’+b’’。

从主题一到主题三我们可以看出,其均采用a,b两个材料通过不同的组合方式发展构成主题,故彼此为延伸性对比关系。从主题长度看,第一主题为6小节,第二主题为5小节,第三主题为8小节。相比较而言,第一主题为完整的材料陈述,具有呈示性;第二主题中的材料更加碎片化,且长度最短,更具有发展性;第三主题长度最长,多为材料的加花变奏,具有结束部分的尾声性。由于三个主题均建立在G伊奥尼亚调式之上,且均为音程性和声构成,故而在此不多做赘述。

三、结语

文艺复兴时期的音乐作为欧洲音乐史上第一个发展高峰,其踊跃着大量天才作曲家所创作的优秀作品,而帕里斯特里那作为其中的佼佼者,他所创作的作品,更是被誉为后世的典范,调式音乐更是在他的手中发展到了一个巅峰。

《小鹿清泉》作为帕里斯特里那著名的四声部经文歌,以其复杂的对位,严谨的结构,多样的发展,纯净的和声等等特征,无一不体现了作为欧洲几百年宗教音乐的典范:“帕式风格”的独特魅力。虽然距今已有四百多年历史,但我们仍能从音乐分析出发,找到许多值得我们今日可以借鉴与学习的地方,为我们更加了解文艺复兴时期音乐特征和进行音乐创作提供帮助。