大学生孤独感、社会支持与手机依赖的相关性

李盼盼,梁彦红

(商洛学院,健康管理学院,陕西商洛 726000)

手机是时代进步与技术发展的产物,越来越多的人开始使用手机。科技在不断进步,手机的功能越来越多,人们对手机的需求不再仅仅只是通话与紧急事务时的沟通。现在人们在生活、休闲、工作的各个方面都会使用甚至依赖手机。但是物极必反,过多地使用手机必然带来负面影响。大学生活有很多课余时间,越来越多的人开始依赖手机,手机用来与同学朋友交流,看电视以及获取信息。许多大学生对手机的使用十分频繁,甚至当没有手机时就会出现一些不适的情况。针对这种情况,师建国在相关研究中提出手机依赖症的概念,手机依赖是指个体因为过度使用手机,并且不能有效地控制这种失控行为,导致其各项功能明显受损的痴迷状态[1]。随着手机技术的发展,手机依赖这一问题越来越严重,在大学生群体中表现尤为突出。手机依赖并不是指个体对手机作为物品的过度依赖,而是指个体过度沉迷于游戏、网络等手机功能,并危害了个体的正常社会功能和心理健康,手机依赖症本质上是一种“成瘾行为”[2]。这种成瘾行为的主要特征是不能自控使用手机,并且因此对学习、工作和生活造成了一定负面影响,也对个体的心理健康造成了威胁。关于手机依赖的影响因素,相关研究表明:孤独感会影响手机依赖的程度,孤独感越强的人手机依赖性越高[3]。也有研究结果显示,个体的手机依赖程度会影响社会支持度,手机依赖者的社会支持度低于非手机依赖者[4]。这些研究多数是单独探讨孤独感或社会支持对手机依赖的影响,鲜有关于孤独感和社会支持度对手机依赖的共同影响的研究。本研究认为孤独感越强的人相对应的社会支持会比较低,而社会支持度低则会影响人的孤独情绪,大部分人会选择其他手段排解孤独,而现如今手机更是被广泛应用。大学生属于年轻的群体,对高新科技把握更加熟练,更容易接受新鲜事物。手机便成了排解孤独的重要工具。所以,这三个变量之间应存在着相互影响的关系。因此,本研究以陕西某高校大学生为研究对象,旨在通过调查了解该高校在校大学生手机依赖的基本情况,探讨大学生孤独感、社会支持与手机依赖之间的关系,引导大学生合理正确的使用手机。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

随机选取陕西某高校425名大学生作为被试,其中有效问卷398份。按性别、专业类别(理工类或文史类)、年级、是否独生子女、恋爱状态等基本人口统计学变量统计被试基本信息。

1.2 研究方法

采用Russell等编制的UCLA孤独量表[5],肖水源等编制的社会支持评定量表(SSRS)[6]及黄海等编制的手机依赖指数(MPAI)中文版量表。UCLA[7]量表采用4级评分:从不、很少、有时、一直分别记为1~4,共20道题。量表的分值越高说明孤独感越强[5]。

SSRS量表重测信度为0.92,各个条目的一致性为0.89~0.94,有10题目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)三个维度[6]。

MPAI中文版量表包括4个因子,分别为失控性、戒断性、逃避性、低效性。采用5级评分:从完全没有到常常分别记为1~5,共17道题。量表的分值越高表明个体手机依赖性越高[7]。

2 结果与分析

2.1 大学生手机依赖的基本情况

如表1所示,大学生手机依赖总分、失控性维度、戒断性维度、逃避性维度、低效性维度的理论中值分别为 51,21,15,10,5。获得的数据显示,该校大学生手机依赖得分的平均数为46.74,标准差为11.756,中值为47,均值低于理论中值。此外在前三个维度上均值也均略低于理论中值,说明该校大学生的手机依赖这一问题并不严重。但是在低效性维度上均值略高于理论中值,说明大学生使用手机对于学习和生活的效率产生了一定的影响。

表1 大学生手机依赖的基本情况

2.2 大学生手机依赖在人口统计学变量上的比较

2.2.1 不同性别大学生手机依赖的比较

如表2所示,男女生在手机依赖总分上存在着显著差异,男生的手机依赖得分显著高于女生(P<0.05)。在戒断性维度上,男生得分显著高于女生(P<0.01),说明男生在戒除手机使用成瘾时体验到更多的不适感。而在失控性维度、逃避性维度、低效性维度上男女生无显著差异(P>0.05)。

表2 不同性别大学生手机依赖的比较

2.2.2 不同专业类别大学生手机依赖的比较

如表3所示,不同专业类别的大学生在手机依赖总分、失控性、戒断性上存在显著差异,理科生的手机依赖总分显著高于文科生(P<0.05),说明理科生更容易产生手机依赖。理科生在失控性和戒断性上的得分显著高于文科生(P<0.05),而在逃避性和低效性上无显著差异(P>0.05),说明理科生相比文科生而言,在手机依赖行为上表现出更多的行为失控和戒断不适。

表3 不同专业类别大学生手机依赖的比较

2.2.3 不同年级大学生手机依赖的比较

如表4所示,不同年级的大学生在手机依赖总分、失控性、戒断性、逃避性和低效性上均无显著差异(P>0.05),说明年级对手机依赖的影响较小。

表4 不同年级大学生手机依赖的比较

2.2.4 是否独生子女的大学生手机依赖的比较

对手机依赖和各维度在是否独生子女上做独立样本t检验,结果见表5。如表5所示,大学生手机依赖总分、失控性、戒断性、逃避性和低效性在是否独生子女上均无显著差异(P>0.05),说明是否独生对手机依赖并未产生影响。

表5 是否独生子女的大学生手机依赖的比较

2.2.5 是否恋爱的大学生手机依赖的比较

对手机依赖和各维度在是否恋爱上做独立样本t检验,结果见表6。如表6所示,大学生手机依赖总分、失控性、戒断性、逃避性和低效性在是否恋爱上均无显著差异(P>0.05),说明是否恋爱对手机依赖并未产生影响。

表6 是否恋爱的大学生手机依赖的比较

2.3 大学生孤独感、社会支持与手机依赖的相关分析

2.3.1 大学生孤独感与手机依赖的相关分析

由表7的相关分析可知,大学生孤独感与手机依赖存在显著的相关性(P<0.01),孤独感与手机依赖的失控性、戒断性、低效性三个维度也均呈明显的正相关性(P<0.01),说明孤独感越强,手机依赖程度越高。而手机依赖与逃避性维度相关关系并不显著(P>0.05)。

表7 大学生孤独感与手机依赖的相关分析

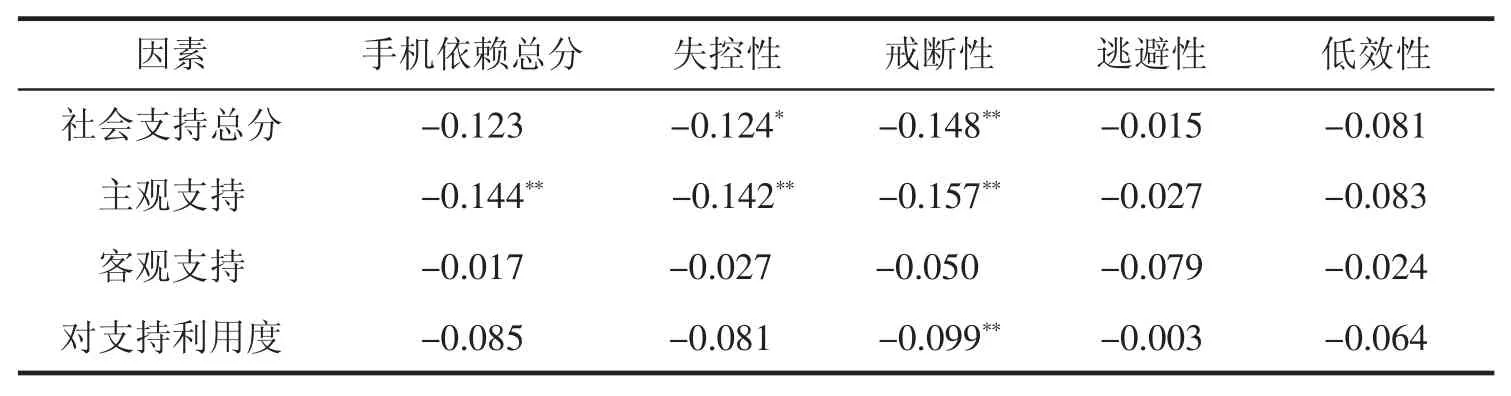

2.3.2 大学生社会支持与手机依赖的相关分析

如表8所示,大学生社会支持总分与手机依赖总分之间存在显著负相关性(P<0.05)。社会支持总分与手机依赖的失控性呈明显的负相关性(P<0.05),与戒断性也呈明显的负相关性(P<0.01),而社会支持与逃避性、低效性两个维度相关关系并不显著(P>0.05);说明社会支持越少,手机依赖性越高,社会支持对手机依赖的影响主要集中在失控性和戒断性。社会支持中的主观支持维度与手机依赖总分和失控性、戒断性两个维度呈明显负相关性(P<0.01),对支持利用度维度与戒断性呈明显负相关性,而客观支持与手机依赖总分及各维度相关均不显著(P>0.05),说明社会支持对手机依赖的影响主要靠主观支持的作用。

表8 大学生社会支持与手机依赖的相关分析

2.4 大学生孤独感、社会支持与手机依赖的回归分析

孤独感和社会支持为自变量,手机依赖为因变量,进行回归分析,结果见表9。如表9所示,孤独感和社会支持可以同时影响手机依赖,大学生孤独感对手机依赖有着正向的预测作用,社会支持对手机依赖有着负向的预测作用。孤独感和社会支持共同解释了手机依赖的16.3%。

表9 大学生孤独感、社会支持与手机依赖的回归分析

3 讨论与结论

本研究发现,陕西某高校大学生的手机依赖这一问题并不严重。但是在低效性维度上均值略高于理论中值,说明手机依赖对于学习和生活的效率产生了一定影响。根据总分的分析,数据结果整体呈正态分布。这一研究结果与朱凯悦等[8]的研究结果基本一致。在差异性分析上该校大学生男生手机依赖得分显著高于女生。在戒断性维度上也有着显著差异,男生得分显著高于女生。在失控性维度、逃避性维度、低效性维度上无显著差异。分析其原因可能为女生比男生较少使用手机玩游戏、看新闻等,女生比男生更多参与同伴交往活动。而在手机上玩游戏更易成为一种成瘾行为,在专业类型上表现出一定的差异,手机依赖总分、失控性、戒断性上存在着专业类型的差异,理科生的得分显著高于文科生。在逃避性、低效性上不同的专业类型差异不明显。分析其原因可能是文科生可以利用相对丰富的课余时间参与课外活动。另外,整体而言,文科生更注重个体社会性发展,可能参与更多的社群性活动,社交活动较多,在校园活动中表现的更活跃、更积极,因而手机依赖相对较少。

大学生孤独感与手机依赖呈现出显著的正相关性,这一研究结果与杨玮奇[3]的研究结果一致。根据补偿性网络使用理论的观点[9],当个体在现实生活中遭遇心理痛苦时,可能会趋向于使用网络或智能手机缓解心理痛苦。而手机正是人们易于获取的工具,具有丰富的实用功能,可以帮助人们进行人际沟通、信息获取和娱乐游戏,而使用手机就成为个体缓解孤独感的一个较便捷的选择。个体通过使用手机,无需面对现实中社交情景的焦虑,就可以与他人交流,并获取外界的信息。此外,个体还可以借助手机的娱乐功能缓解孤独感给个体带来的心理痛苦。因此,孤独感越高的个体,手机依赖性也越高。还有一种可能的原因是孤独感高的个体自我调节和控制能力较弱,较难养成健康使用手机的习惯,更容易形成手机依赖[10]。大学生应学习合理地调节自己的情绪,培养健康、积极的心态,以避免产生手机依赖。

大学生社会支持与手机依赖呈现出显著的负相关性,且社会支持分维度与手机依赖分维度也存在显著的负相关性。这一研究结果与金荣等[11]的研究结果一致。当个体得到的社会支持度较低时,说明个体在生活中缺乏人际交往与人际支持,个体会因此产生一系列的负面情绪,这些情绪会驱动个体通过使用手机获得一定的支持和鼓励,用来排解生活的烦闷。同时,也可以通过手机网络了解和获得社会信息,以弥补社会支持度低带来的不利。另外,缺乏社会支持的个体,通常对现实环境没有归属感、安全感,可能会借助手机缓解这种心理不适。在社会支持的各维度中,主观支持与手机依赖总分呈显著负相关性,说明情感上的支持可以降低大学生的手机依赖,因此,在大学生的学习和生活中,家庭、学校及社会要给予针对性的支持,尤其是家庭及学校要关注社会支持度较低的学生,为他们建立良好的支持系统,及时给予他们温暖和鼓励,缓解他们的负面情绪和手机依赖,协助他们养成健康地使用手机习惯。

在回归分析上,孤独感对手机依赖有着正向的预测作用,社会支持对手机依赖有着负向的预测作用,说明孤独感和社会支持共同影响手机依赖,降低孤独感和增加社会支持能减少手机依赖。但本研究回归分析结果与其他研究者的结果稍有差距。可能是该校大学生本身的社会支持来源较为单一,对结果造成了一定影响。

本研究发现,大学生孤独感、社会支持能共同预测手机依赖,孤独感正向预测手机依赖,社会支持负向预测手机依赖,因此,可以通过减少孤独感,提高社会支持度,减少手机依赖的程度。