自我调节学习理论视角下大学生混合学习的质性研究*

高子砚 陆霞

摘 要:文章通过对某高职院校34名学生进行线上访谈,以自我调节学习理论的“个体”、“行为”与“环境”三维模型为分析框架,借助Nvivo11软件对访谈数据进行实证研究。文章通过Pearson相关系数分析,剖析学生在混合学习过程中的三维互动作用;应用词頻分析工具,将跟踪访谈数据材料生成矩形式树状结构对比图,揭示学生在混合学习背景下的自我调节学习的策略调整过程;借鉴情报分析学科中的趋势分析,生成学生的自我调节学习行为识别趋势图,帮助教师了解学生的学习行为偏好,从而引导学生进行学习调控。

关键词:自我调节学习;混合学习;大学生;高职院校

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2020)23-0007-07

作为一种“面对面教学与在线学习结合”[1]的学习方式,混合学习既有别于传统课堂,也不完全等同于远程教育、直播教学。在高等教育领域,混合学习的灵活性与人性化,通常表现在除了课堂教学、线上教学平台的选取由任课教师主导之外,其余所有可能的学习时间与内容都可由学生自己支配,甚至结合自身情况,自定学习步调,选择或摸索适宜自己的学习方式。这无疑对大学生的自我调节学习能力提出了较高的要求。因此,为了帮助教师为学生提供精准的教学引导、维持较为稳定的自我调节学习能力、提升其学习效果,研究并了解学生在混合学习环境中自我调节学习的策略调整过程与学习行为偏好则具备重要意义。

一、理论框架

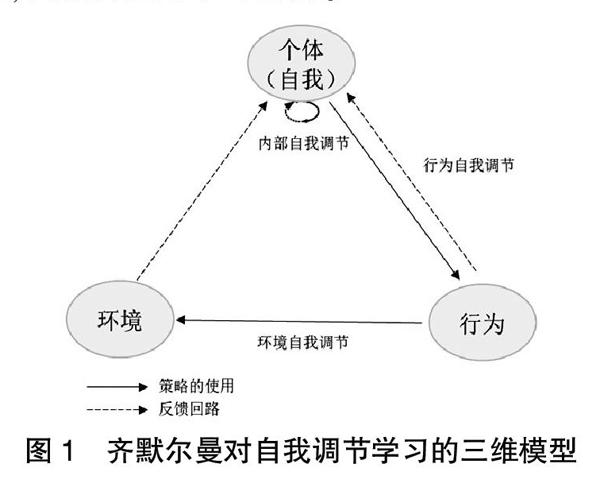

美国心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)在20世纪70年代首次提出自我调节学习的概念。自我调节学习(self-regulated learning,简称SRL)是指学习者为了顺利完成学习任务、获得满意的学习效果,主动调控自身认知、动机和行为的过程,它也可以被视为一种相对稳定的能力。在社会认知论中,班杜拉提出了针对人的行为、认知等主体因素以及环境三者之间构成动态的交互决定关系,即个体(Personality)、行为(Behavior)、环境(Environment)的三方互惠决定论的因果模型。齐默尔曼(Zimmerman,1990)在班杜拉的社会学习理论基础上提出了自我调节学习的三阶段(即计划阶段、行为表现阶段与自我反思阶段)循环模式与自我调节学习的三维模型(见图1),认为自我调节学习是由个体、环境和行为三者互相作用决定的。自我调节学习过程不仅由个体自身因素影响,还受到环境与行为过程的影响。[2]学习者需要不断地监控与调节自己的认知与情感状态,运用各种学习策略与方法,创造并利用学习环境中的物质与社会资源,调整自己的学习行为。

三维模型中的个体因素主要包括学习者的目标设置、自我效能、知识储备等。环境因素包括物质性环境与社会性环境。行为因素则包括三个互相作用的行为过程,即自我监察(self-observation)、自我判断(self-judgment)和自我反应(self-response)。申克和齐默尔曼(Schunk & Zimmerman,1996,1997)认为,学业能力的发展最初源自社会环境,而后才逐渐转移到自我方面。[2]学习者在自我调节学习过程中会因社会影响与自我(个体)影响,将学习的观察水平(如示范、言语描述)与模仿水平(如社会引导与反馈)内化至自我控制水平(如自我强化、时间管理)与自我调节水平(如自我效能)。自我调节学习的发展水平,可以理解为学习者积极使用适当的学习策略,通过个体行为与自我、环境之间互相作用所形成的行为自我调节过程与环境自我调节过程。

任何人的活动是在一定环境和条件下进行的,学生的学习活动也是如此。在自我调节学习过程中,学生的个体因素包括学生的自我期待、自我效能、学习基础等因素,这些因素能够作为他们进行学习行为而成为其学习的动力因素。在混合学习环境中,学生的交互行为(包括师生交互、生生交互以及学生与学习内容之间的交互)既是学生个体的行为过程,也是学生与社会性环境(如榜样、同伴)相互作用的体现。对学生来说,学习环境构成其行为反应的刺激因素,而学生个体也成为学习环境的一部分。

二、案例研究概况

本研究将齐默尔曼对自我调节学习的三维分析模型作为研究框架,通过对某高职院校(以下简称A校)某专业不同年级(19级、18级、17级)的学生进行线上访谈,借助Nvivo11软件对访谈数据进行分析,从而揭示学生在混合学习环境中的自我调节学习的影响因素、策略调整过程与行为偏好。

1.研究对象与内容

由于不同年级学生的认知程度、现阶段接受的课程类型及面临的学业压力均有所不同,考虑到样本的多样化,保证研究的客观性,本文以某高职院校某专业不同年级的34名学生为访谈对象,具体情况如表1所示。随着访谈工作的深入,最终确定对其中一部分学生(即8名19级新生)进行跟踪访谈。19级新生于2019年9月入校至今,大部分新生已基本适应大学学习生活,其自我调节学习过程值得关注。

本研究中的访谈内容分为三个部分。一是围绕混合学习现状对34名学生进行访谈(第1周①);二是围绕“学习目标”、“学习环境”、“学习适应情况”、“学习效果”与“学习策略”对其中8名19级新生进行二次访谈(第2周);三是对二次访谈的8名学生进行追踪访谈(第5周)并进行对比梳理,主要了解学生在学习过程中的自我调整、效果评价以及反思情况。以上访谈均为半结构式访谈,以线上个别访谈的形式进行。

2.编码概况

依据自我调节学习理论的三维分析模型,借助Nvivo11软件对以上访谈内容进行文本分析。在建立代码过程中,采用预定式的归纳编码,围绕个体(自我)、行为、环境以及自我调节学习策略四个方面得出相应的自由节点与树状节点。[3]例如,将“自我监督、自我督促、定闹钟提醒自己”归纳至“自我监察”,将“自我评估”与“同伴比较”归纳至“自我判断”,具体如表2所示。

三、数据分析与结果

1.节点相关性分析

采用Nvivo11对“个体”、“行为”与“环境”三个维度的树状节点进行Pearson相关系数分析,以此梳理访谈学生的自我调节学习过程中三个维度之间的相互作用。Pearson相关系数位于0.6~0.8之间表示强相关,位于0.4~0.6之间则表示中等程度相关,具体如表3所示。例如,个体维度的自我效能与行为维度的自我判断之间的Pearson相关系数为0.661097,表明两者之间为强相关;而自我效能与环境维度的社会性环境之间的Pearson相关系数为0.414995,则表明两者之间为中等程度相关。以此类推。

(1)个体维度。该维度的数据分析具体围绕目标设置、知识储备、自我效能三方面展开,详见表4。从表4可以看出,受访学生均具备积极的学习动机,在一定程度上能够发挥自身主观能动性。他们的学习态度较为端正,有一定的规划意识,部分学生会为自己拟定长期目标(如专转本)、学期目标(如期末复习)或近期目标(如本月的学习计划)。这一结论从自我效能与目标设置之间存在相关性(Pearson相关系数为0.447641)可以得到验证。

由表3亦可见,自我效能(self-efficacy)对学生个体、学生行为与环境的影响均较为明显。自我效能是指人们对自身完成既定行为目标所需行动过程的组织和执行能力的判断。[4]在本研究中,作为影响个体努力程度和行为持久性的一个重要因素,受访学生的自我效能对其自我判断(Pearson相关系数为0.661097)、自我监察(Pearson相关系数为0.50373)与自我反应(Pearson相关系数为0.46015)行为呈现不同程度的相关性,在学生个体与社会性环境进行互动时也发生一定影响作用。

(2)行为维度。通过梳理行为维度的参考点与覆盖率情况可以发现,受访学生的学习行为集中偏向自我监察(包括自我监督、自我观察),如提醒自己注意力集中、在使用电子设备时注意自我监控等。但并未重视与落实自我判断(如自我评估、同伴比较)与自我反应(如自我奖惩)等行为,未能较好地实现学习的自我反馈。因此,学习状态往往停留于浅层加工阶段,难以企及深度学习。详见表5。

自我判断是指学习者将当前的学习现状与自己的目标相比较的过程。判断的标准可以分为绝对标准(如英语测验要考到90分)与常模标准(与上学期比较、与成绩相当的同学比较)。当然,不同的判断标准也会导致学习者不同程度的自我反应,出现如 “点杯奶茶奖励自己”(满意)或卸载游戏App(失望)等奖惩行为。

(3)环境维度。由于身处混合学习的物质性环境,受访学生对学习环境(或学习氛围)的影响作用更为关注。当然,这种对环境的过分关注也会随着时间的推移与个体对环境的适应慢慢减弱。通过表6可以看出,受访学生在混合学习环境中对教师的依赖感增强,参考点数量为56,覆盖率达30.91%。同时,学生会在与教师互动不充分的情况下,自觉增加自身与学习资源(如教学视频、教学App、教师课件等)互动的机会,甚至超过了同伴(同学)互动。

2.自我调节学习中的策略调整过程

在自我调节学习过程中,学习者会运用认知调节策略和动机策略来促进自己的学习,选择适合自己的学习方法,建构和创造有利于自己学习环境的过程。[5]受访学生因其积极的学习动机、端正的学习态度等个体因素与物质性环境、社会性环境的环境因素,能够通过行为自我调节策略与环境自我调节策略来调整与促进自己的学习状态。例如,设置每日学习计划,坚持做课堂笔记(自我控制);课间做眼保健操,缓解焦虑情绪(自我调节);主动用教学App复习、预习,和同伴一起学习(环境构建);与宿舍好友交流学习心得,向父母学习PPT制作(观察模仿)。具体如表2所示。

结合迈克卡等人[2](McKeachie,et al.,1990)提出的三种学习策略分类(即认知策略、元认知策略与资源管理策略),利用Nvivo11中的词频查询工具,对追踪访谈的8名19级新生的三次访谈材料进行词频分析,过滤无意义词组,统计并提取50组高频词进行对比(见表7),分析这8名新生在自我调节学习中的策略调整过程。

在混合教学的首周,受访学生对自身如何开展混合学习感到新鲜、陌生,访谈过程中,有的学生用了“有趣”、“手忙脚乱”、“懵”、“无奈”等词来形容自己的体会。同時,学生能够明显地体验到不同类型课程(如理论课与技能课)在开展混合教学过程中的优势与弊端,如英语课的自主学习单起到学习“支架”的作用,舞蹈课的视频教程不如面授来得直观、准确。结合表7中的词频分析可以看出,在这一阶段,学生所采用的学习策略多为认知策略中的复述策略和精细加工策略,例如“记笔记”式的自我强化,往往直接作用于学习材料。

第二周之后,学生对教师的依赖度加强,“老师”一词的频次达到65,“同学”、“学校”、“作业”、“时间”等词组的频次均有所增加,“自主”一词的频次却由6降为2。究其原因,一方面,是由于任课教师在经历首周线上教学后的自我反馈而进行了教学策略的调整,如考勤加强、互动增加以及作业量变动等行为,增强了教师权威及其教学主导作用;另一方面,学生仍然保持着“以教师为中心”的惯性思维,倾向于“他控”多于“自控”,他们的精力往往集中于如何应付任课教师布置的课前预习任务与课后作业。当然,也能够看出这一阶段的学生在坚持“记笔记”这一基本策略的同时,开始逐步探索自我查测、集中注意、监察领会状态等自我监察策略(属于元认知策略范畴)的应用。这类策略偏向于辅助性策略,往往用来维持学习者合适的学习心理状态。但是,学生并未因此对自我监察、自我判断与自我反应等行为做出及时、积极的自我反馈,即对“我的状态如何”、“我的方法是否奏效”、“我还能做些什么”等问题进行深入思考。

进入第五周时,在追踪访谈的8名新生中,有5名学生对自己目前的学习状态感到满意(其中1人为非常满意),有3名学生对自己的学习状态不满意(其中1人是5周以来一直不满意),详见表8。学生的自我评估,受到学生个体的自我判断标准、心理抗压水平以及适应环境能力的影响。因此,有人会表示“混合学习更有效率”,也有人会表示,“虽然自己制订了新的学习时间计划表,但执行起来并不理想,还需要进一步调整,所以对自己的现状不满意” 。

回到表7中的词频分析,第三次访谈材料中的词频最高的词组为“方法”(频次为10),“状态”、“笔记”、“调整”等词紧随其后,而“老师”一词的频次降为6。足见,受访学生开始逐渐意识到学习行为的自我观察、自我反馈的必要性,自觉开始摸索适应居家学习环境的科学方法,开始运用时间管理策略(建立时间计划表)、学习环境管理策略(寻找安静的场所上课学习)、努力状态管理策略(对成功或失败的合理归因、自我坚持)、社会支持管理策略(寻求同伴互动、向家人咨询)等一系列资源管理策略,来实现行为自我调节(行为与个体相互作用)、环境自我调节(行为作用于环境)与个体内部自我调节。

3.自我调节学习的行为趋势分析

作为情报分析的基本形式,趋势分析是对未来情况、环境变化、发展状况等趋势的预测及分析。[6]同理,据此对学生的学习行为进行趋势分析,能对学生后期学习的自我调控与完善起到一定指导作用。

通过Nvivo11对案例数据的树状节点进行矩阵分析,形成受访学生的自我调节学习行为识别趋势图。表8中,行列交叉部分代表着不同影响因素之间的相互作用。数值的大小可以反映出学生在自身、行为与环境三个维度之间相互作用的成熟度,也可以理解为学生自我调节学习的行为偏好。例如,3行“自我效能”与E列“自我监察”交叉部分的数值为10,与F列“自我判断”交叉部分的数值为11,表明学生能够发挥个体的自我效能进行自我监察与自我判断。他们能够意识到自主与自控在混合学习环境中的重要性,并习惯性地将自己的学习现状与以往的学习状态进行比较、评估。1行“目标设置”与C列“自我效能”交叉部分的数值为4,表示学生在学习过程中的目标导向观念已有所体现,并为自己制定阶段学习目标。但学生并未将个体的自我效能充分激活,在如何发挥自身内驱力方面还不够成熟。7行的“社会性环境”与F列的“自我判断”交叉部分的数值为1,可见学生普遍忽略了社会性环境对个体行为的反馈作用,如榜样示范、同伴互动对自我判断的积极影响,表明学生在社会性互动行为及其自我反馈方面还存在不足与欠缺。

四、策略与建议

数字化时代为自我调节学习带来新契机,学习管理系统、网络学习云平台等为自我调节学习环境创设、学习资源选择、学习同伴交互提供依托,各类教育数据的收集、分析也为教师把握学生的学习效果与学习行为提供技术支持。[7]本研究以自我调节学习理论的三维模型为分析框架,借助Nvivo11软件对访谈数据进行Pearson相关系数分析、词频分析、节点矩阵分析等实证研究,剖析学生在自我调节学习过程中的三维互动作用,揭示学生在混合学习环境中自我调节学习的策略调整过程与学习行为偏好。目的是为学生提供精准的教学引导,维持较为稳定的自我调节学习能力,提升学习效果。通过以上研究结论,现从学生与教师两个角度提出以下策略与建议。

1.学生角度

(1)阶段性地关注自我反馈,维持学习状态的自我调适

自我反馈是实现自我调节学习的重要路径。学习者可以利用学习互动行为得到外部反馈信息与内部反馈信息,反馈回路如图1所示。外部反馈信息来自学习环境,而内部反馈信息来自学习者对自己学习过程及生成产品的监察,是学习者实现行为自我调节与内部自我调节的重要路径。[8]本研究中,学生在自我调节学习过程中,能够通过师生互动、同伴互动发挥个体与社会性环境的互动作用,较为及时地获得外部反馈。在此基础上,学习者应阶段性地(即计划阶段、行为表现阶段与自我反思阶段)关注自我的内部反馈,从而维持自我效能的发挥与自我调节学习的状态。

(2)合理应用自我调节学习策略,协调“自控”与 “他控”的关系

自我调节学习并不是依赖绝对的“自控”或“他控”得以持续。“自控”既是学习者实施自我监察的表现,也是学习者应用自我调节学习策略的体现;“他控”能够实现个体与社会性环境的基本互动。例如,在自我调节学习的计划阶段,学习者通常倾向于复述、精细加工等认知策略。进入到行为表现阶段,根据自身学习进程与领会程度,会逐步应用元认知策略(自我计划、自我监察等)和资源管理策略(时间管理、学习环境管理、社会支持管理等)。学习策略的应用是学习者发挥自我调控的行为表现。而在适应学习的过程中,师生之间的互动能够让学习者在教师或学习支架的帮助下充分发挥潜能,达到其能够达到的水平并获取管理学习的能力,从而逐步撤去支架,即借“他控”之力逐渐实现“自控”。[9]因此,发挥自我效能的关键点在于学习者在自我调节学习过程中是否兼顾 “他控”与“自控”之间的相互作用。

2.教师角度

(1)积极转变教师角色,发展教师教学领导力

职业教育具有职业性与教育性的跨界特征,但在教学过程中,教师应强化教育性的特征,即回归教学的本真,注重施教的“智取”与“德化”。[10]教师不应只甘心于做知识的“搬运工”,应强化自身引领者、建构者的角色定位。加强对教学实施过程中关键性事件的及时捕捉、正确定位、巧妙引领、知识生成的能力,这种即兴应变能力可以理解为施教过程的“智取”之举;而所谓的“德化”,就是教师在课堂中对发生在学习过程中因为师生之间、生生之间发生的复杂关系而产生的课堂伦理问题的敏感与融合。[11]如遵循课堂的文化结构与教学伦理,尊重个体差异,鼓励成熟的自主与全面的发展。教师应了解其心理动态,关注其学习偏好,主动走近学生的生活,引导进行积极的自我认同、自我激励,并合理调适挫败感、不确定感等负面心理,营造友好互助、松弛有度的学习环境,鼓励并帮助学生实现理想的学习效果。

(2)有效借助学习分析技术,关注学生学习的可持续性发展特征

学习作为人类的基本活动,其形态与过程日益呈现出多样和复雜的趋势,但其本质是个体与环境的互动。[12]由于非认知因素在自我调节学习中的重要作用,学习者在学习的计划、行为表现与自我反思三个阶段的循环周期会因人而异。因研究条件受限,本研究的数据仅涵盖受访学生阶段性学习表现。因此,伴随个体与环境的互动作用,学习者的学习表现会发生变化,学习分析数据会随之变化。因此,教师在借助学习分析技术了解学情时,需要考虑学生的可持续发展特征,通过提问、设疑、检测或针对性指导等方式,密切关注其学习状态,找准其“最近发展区”,从而实现精准施教。

参考文献:

[1]詹泽慧,李晓华.混合学习:定义、策略、现状与发展趋势——与美国印第安纳大学柯蒂斯·邦克教授的对话[J].中国电化教育,2009(12):1-5.

[2]刘儒德主编.学习心理学[M].北京:高等教育出版社,2010.3.

[3](美)迈尔斯,(美)休伯曼著;张芬芬译.质性资料的分析:方法与实践[M].重庆:重庆大学出版社,2008.2:83-86.

[4](美)阿尔伯特·班杜拉著;皮连生校;胡谊,林颖等译.思想和行动的社会基础:社会认知论[M].上海:华东师范大学出版社,2018.9:419.

[5]张旭东,周国韬.自我调节学习的若干研究综述[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2001(1):8-15.

[6]姚伟,严贝妮.跨越个体认知偏差的情报分析策略[J].情报理论与实践,2012(10):47-51.

[7]顾小清,刘妍,胡艺龄.学习分析技术应用:寻求数据支持的学习改进方案[J].开放教育研究,2016(5):34-45.

[8]张俊,刘儒德,贾玲.反馈在自我调节学习中的作用[J].心理发展与教育, 2012(2):218-224.

[9]赵蔚,李士平.基于学习分析的自我调节学习路径挖掘与反馈研究[J].中国电化教育,2018(10):20-26.

[10]姜大源.职业教育要义[M].北京:北京师范大学出版社,2017.1:4-5.

[11]朱治国.生态课堂中的教师领导力分析[J].上海教育科研,2014(3):50-52.

[12]阎登科,熊文瑾.论教育信息化环境下的“粘性学习”及其实现[J].教育学术月刊,2019(11):104-111.

(编辑:王天鹏)