生活质量现代化:世界历史经验及其中国启示

何传启 刘雷

摘要:中共十九大报告提出“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。生活质量是衡量美好生活的重要维度,提高生活质量是实现美好生活的重要途径。未来30年,全面提高生活质量将是中国社会的重要发展主题。本文旨在通过厘清生活质量现代化的概念内涵,梳理世界生活质量现代化的发展规律,总结世界生活质量现代化的历史经验,为中国建设高质量生活的宏观政策制定提供参考。

关键词:生活质量;生活质量现代化;世界历史经验

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2020)06-0024-08

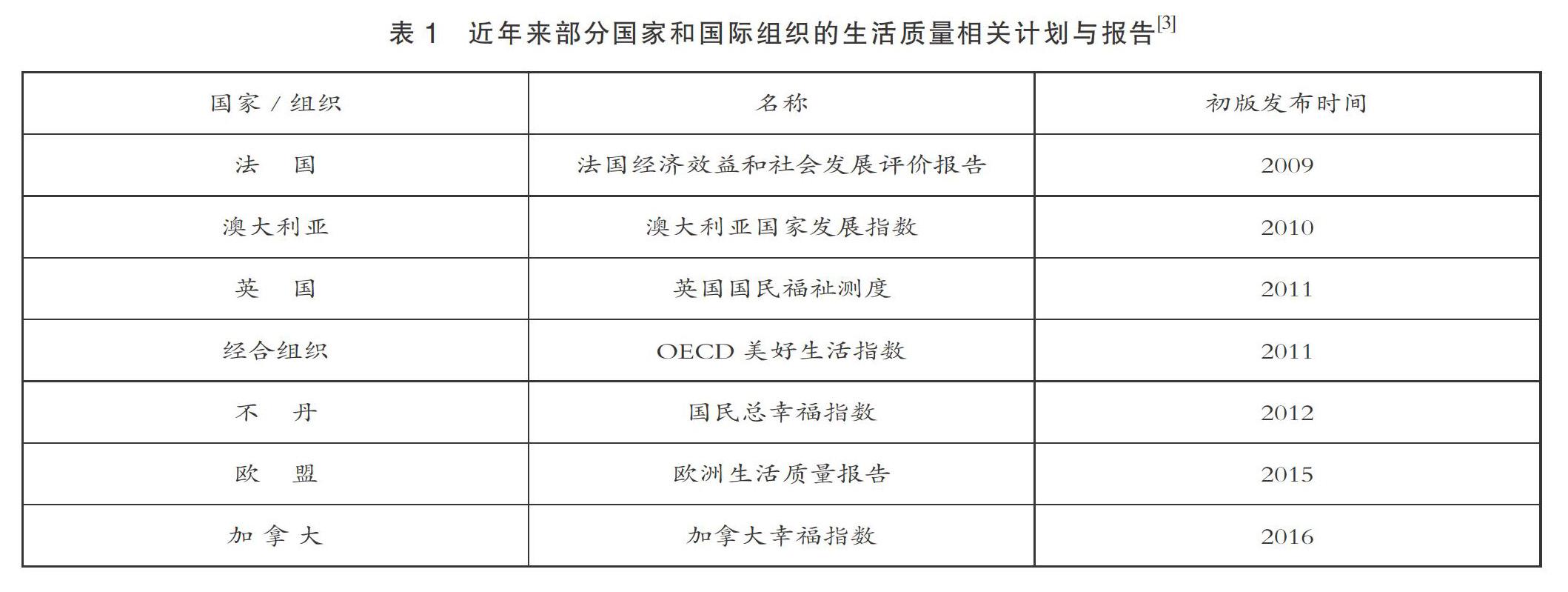

幸福是人類社会发展所追求的价值性目标[1]。对幸福生活的追求,是人类文明进步的重要动力。对于幸福生活的探讨,最早可追溯到公元前15世纪[2]。关于生活质量问题的关注和研究大致兴起于20世纪。学术层面:1958年,美国经济学家加尔布雷斯的《丰裕社会》阐述了生活质量的重要意义;20世纪60年代开始,美国学者对生活质量做了大量的研究;70年代以来,生活质量研究扩散到了全球;80年代,中国学者开始开展生活质量研究;90年代,国际生活质量学会成立。实践层面:20世纪60年代,美国启动“伟大社会”改革运动,把生活质量纳入国家目标;90年代,联合国开发计划署开始每年发布《人类发展报告》;21世纪初,英国、加拿大、澳大利亚等国家先后启动了生活质量相关计划; 2011年,经济合作与发展组织(OECD)提出了美好生活质量指数;2015年,欧盟发表了《欧洲的生活质量报告》;2017年,中共十九大报告明确提出“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”(如表1所示)。

未来30年,全面提高生活质量将是中国社会的重要发展主题。本项研究旨在厘清生活质量现代化的概念内涵,着重从定量和需求的角度探讨世界生活质量现代化的历史与经验,分析中国生活质量现代化的历史和现实,为中国建设高质量生活的宏观政策制定提供参考。

一、生活质量现代化的内涵

生活质量是一个高度综合的、动态的概念,涉及经济学、社会学、哲学、医学、心理学、管理学、生态学、发展研究等多门学科。关于生活质量的文献非常丰富,既有地缘的多元性,也有话语的多元性,还具有时代差异性。这也充分反映出不同时空背景下人们的价值取向,以及对这些追求的深入思考。所以,迄今为止没有关于生活质量的统一定义。本文将从生活质量、现代化和生活质量现代化三个部分来解析。

(一)生活质量的概念

生活是人类生存、繁衍和发展的全部活动,不仅包括生活的活动和行为,而且涉及生活的环境和条件。依据不同标准,大致可分为物质生活和精神生活,或私人生活和公共生活等。关于质量,国际标准化组织认为质量是产品或服务预期的功能和性能,以及顾客对其价值和利益的感知。而生活质量作为一个高度综合的概念,大致有三层含义:一是一种生活状态,可用质量指标和好坏程度(包括健康、幸福和满意)衡量;它以生活水平为基础,反映个人和社会生活的健康、舒适、幸福和满意的程度。二是一种生活评价,包括对物质生活和非物质生活的满意度和幸福度的评价,反映人们对生活各个方面的综合满意度;三是一种生活追求,是对更好、更美、更安全、更健康、更满意和更幸福的生活的不懈追求[4]。需要特别说明的是,生活质量(Quality of Life)和生活水平(Standard of Living)是两个不同概念,两者既有交叉又各有侧重。前者主要反映了生活的满意度和幸福度,其内涵和外延在不断演化,它与人类福祉(well-being)、美好生活(better life)、幸福生活(happiness)等概念紧密相关;而后者则主要反映财富、物质商品和生活必需品的享有量。

(二)现代化的内涵

大致起步于18世纪的现代化,其内涵和特征至今发生了巨大变化。目前,世界上绝大多数国家都自觉或不自觉地推进现代化建设,都直接或间接地把实现现代化作为奋斗目标。始于20世纪50年代的世界现代化研究大致可分为50—60年代的经典现代化研究、70—80年代的后现代研究、90年代以来的新现代化研究三个发展阶段。新现代化研究认为,现代化既是一个世界现象和一种文明进步,也是一个发展目标。

形象地说,18 世纪工业革命以来,作为世界现象的现代化犹如一场人类发展的国际马拉松比赛,起步早发展好的国家成为发达国家,没有达到世界先进水平的发展中国家还在继续追赶。发达国家与发展中国家,位置转换有一定规律性。20世纪的后半叶里,从发达国家行列掉下来的比例约为10%,如西班牙、阿根廷等;发展中国家赶上去的比例约为5%,如新加坡、韩国等。

学术层面,作为文明进步的现代化,其本质是传统文明走向现代文明的过程。它表现在人的全面发展和自然环境的合理保护;发生在经济、政治、文化、社会、生态文明和人的发展等领域;同时,文化多样性长期存在并发挥作用。从18—21 世纪末,世界现代化进程可以分为两大阶段:第一次现代化是从农业经济向工业经济、从农业社会向工业社会的转变,主要特点包括工业化、城市化、民主化、理性化、社会福利、重视经济增长等;第二次现代化是从工业经济向知识经济、从工业社会向知识社会的转变,主要特点包括知识化、信息化、智能化、绿色化、创新驱动、提高生活质量等。没有完成第一次现代化的国家,可以推进两次现代化的协调发展,集聚两次现代化的精华,减少现代化过程的失误,跨越式赶超实现第二次现代化的相关目标。这种模式被称为“综合现代化”,即从半工业经济向知识经济、从半工业社会向知识社会的转变。

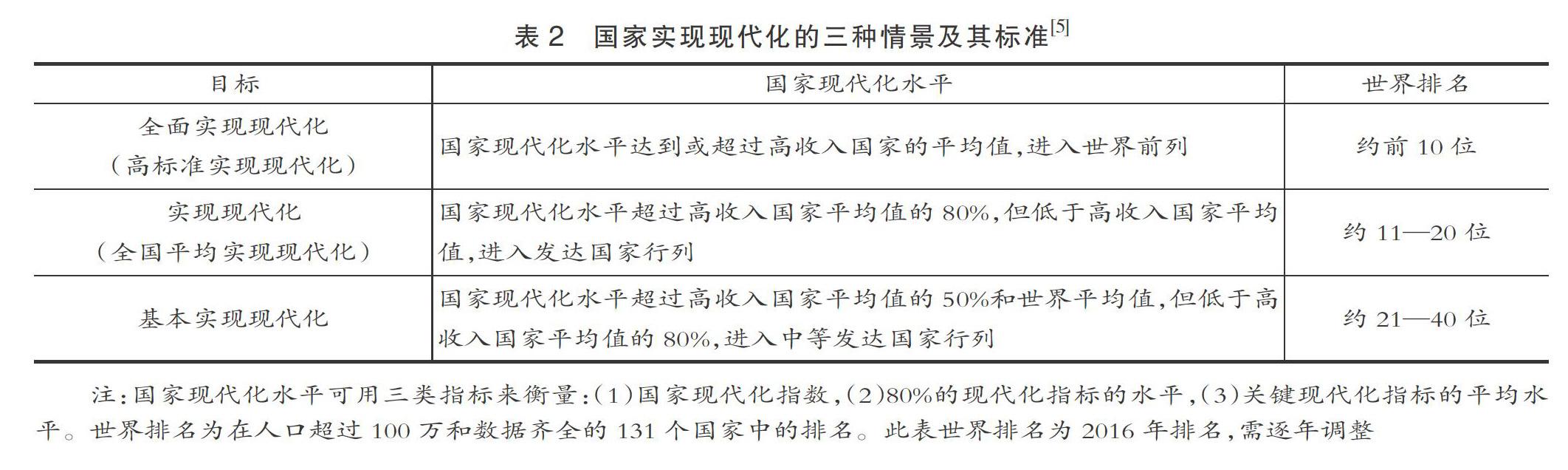

政策层面,作为发展目标的现代化依然有生命力。已经实现现代化的国家的目标是保持现代化水平;尚未实现现代化的国家则为早日实现现代化。国家现代化目标的实现,大致可以分为如下三种情形(如表2所示)。

(三)生活质量现代化

从上述内容看,生活质量现代化是20世纪以来人类生活质量发展的世界前沿,以及追赶、达到和保持世界前沿水平的行为和过程。它包括现代生活质量的形成、发展和国际互动,生活质量要素的创新、选择、传播和退出,以及追赶、达到和保持生活质量世界先进水平的行为和过程。达到和保持世界先进水平的国家是生活质量发达国家,其他国家是生活质量发展中国家,两类国家之间可以转换。18世纪以来,世界生活质量现代化的前沿过程大致可以分为两个阶段:一是生活水平现代化,是从农业时代的生活水平向工业时代的生活水平的转变,同时有部分人关心生活质量,亦可称为“工业时代的生活质量现代化”;二是生活质量现代化,是从工业时代的生活水平向知识时代的生活质量的转变,或者从“工业时代的生活质量”向知识时代的生活质量的转变,可以称为“知识时代的生活质量现代化”。

二、世界生活质量现代化的历史与特点

世界生活质量现代化的分析有不同的视角和维度。依据社会生产力水平和结构进行分类,人类生活质量主要有四种基本类型:原始的生活质量、农业时代的生活质量(少数人关心)、工业时代的生活质量(部分人关心)和知识时代的生活质量(如表3所示)。它们既是生活质量变迁的不同历史阶段的形态,又同时存在于现今世界。本文则主要从私人生活、公共生活、生活环境、生活满意度四个方面对18世纪工业革命以来的世界生活质量现代化作简要分析。

(一)世界生活质量现代化的演进历程

首先,18世纪以来世界生活质量现代化的前沿过程包括两大阶段:生活水平现代化和生活质量现代化。这两大阶段的划分和内容是相对的,有些内容在两个时期中都出现,但重点有所不同。第一阶段是18—20 世纪中叶,生活质量现代化以提高生活水平为主导,部分人关心生活质量,我们称之为生活水平现代化(直到20世纪中后期才萌发生活质量的概念)。生活水平现代化的主要内容包括:人均食物供应量的提高;现代健康观念的形成,医疗体系、公共卫生体系和医疗保障制度的建立和完善;以数量型、生存型的消费模式为主导;政府以生活水平型社会政策引导社会发展;普及义务教育、中等教育;精英型、实体型文化生活为主导;生态环境恶化等。第二阶段是20世纪70年代以来生活质量现代化以提高生活质量和生活满意度为主导,我们称之为生活质量现代化。其主要内容包括:膳食结构改善,营养水平大幅提升;健康观念从“以疾病为中心”向“以健康为中心”、从“治疗为主”向“防治结合”转变,国民健康体系的发展和完善;以质量型、享受和发展型的消费模式为主导;政府以生活质量型社会政策引导社会发展;普及高等教育;大众型、网络型文化生活为主导;生态环境改善,可持续发展理念成为全球共识等。

其次,提高生活满意度是生活质量现代化的重要内容和未来发展方向。对同一事物的认知和感受,可能因人因時而异。客观生活质量和主观生活满意度,既有共性和规律,又有时代、国别、地区和指标差异。自20世纪70年代 “幸福—收入悖论”提出以来,各个国家、国际组织以及学者们都对主观生活质量进行了广泛而深入的研究。尽管研究结论、观点不尽一致,但总体而言有一个普遍共识:生活满意度植根于人们的主观体验,能够衡量社会和经济的变迁对人们生活的主观影响,可以据此评估社会的发展进步和社会政策的效果[6] [7]。主观生活质量和客观生活质量的测度共同构成了生活质量的全面评价。近年来,以OECD和欧盟为代表,广泛开展生活满意度的调查与研究,旨在基于构建丰富的物质生活的同时,从生活质量的主观方面进一步提高人们的生活质量。需要指出的是,生活满意度在不断变化,而且国别差异较大。OECD调查数据表明:2013—2017年期间,OECD国家生活满意度总体上升,但国别差异较大;其中,2017年,美国生活质量满意度指数为6.9,德国为7,英国为6.7,法国为6.4,加拿大为7.3,墨西哥和巴西为6.6;法国的客观生活质量优于墨西哥和巴西,但是在生活满意度方面表现迥异。

最后,世界生活质量现代化的空间分布。20世纪中叶以来,发达国家先后完成第一次现代化,建成发达工业社会,先后启动第二次现代化,开始向知识社会迈进,先后把生活质量纳入国家发展目标。发达国家正在向生活质量进军,但不同国家发展的进程是不同步的。在宏观结构层面,2016年世界生活质量现代化的前沿已经进入第二次生活质量现代化,世界整体的生活质量现代化仍处于第一次生活水平现代化阶段,世界生活质量现代化处于两次生活质量现代化并存的阶段。欧洲水平比较高,其次是美洲和亚洲,非洲水平比较低。在国家层面,2016年国家生活质量现代化的水平具有差异性,不同国家水平不同。根据国家的生活质量指数分组,在人口超过百万的131个国家中,挪威等25个国家是生活质量发达国家,希腊等27个国家是生活质量中等发达国家,中国等28个国家是生活质量初等发达国家,尼日利亚等51个国家是生活质量欠发达国家。生活质量中等发达、初等发达和欠发达国家都属于生活质量发展中国家。在2000—2016年期间,生活质量发达国家降级为发展中国家的概率约为5%,发展中国家升级为发达国家的概率约为1%。

(二)世界生活质量现代化的主要特点

首先,生活质量现代化具有阶段性。在过去的300年,生活质量现代化包括从传统生活向现代生活质量,从工业时代的生活质量向知识时代的生活质量的转变,其中第二个转变尚未完成。目前发达国家正在经历第二次转变,多数发展中国家处于第一次转变,但受到第二次转变的影响。需要特别说明的是,生活质量各个方面的升级转变,并不代表原有状态的消失,生活质量具有很强的时代性、群体差异性和层次性。

其次,生活质量现代化是一个复杂的过程。生活质量本身是一个多元的、不断变化的概念。随着社会的发展,它的内涵和外延在不断地变化;同时生活质量既包括客观方面,也包括主观方面,特别是个体的认知和感受具有多样性、差异性,我们说生活质量是每个人的生命体验;此外,生活质量现代化是一个多因素的综合作用过程,生活质量具有时代、文化、制度等多方面的差异。

最后,生活质量现代化需要发挥政府的主导作用。更加重视生活质量是一个国家和社会发展到一定阶段的必然现象,是新成长阶段的基本特征之一[6] [7]。

三、中国生活质量现代化的历史与现实

中国生活质量现代化是一种后发追赶型的现代化。20世纪50年代特别是改革开放以来,中国的经济和社会发展取得巨大成就,但就生活质量而言,我们的发展水平大致处于世界中游,距离发达国家仍有较大差距。中国生活质量现代化既要尊重规律和国情,又要面对新趋势和新挑战。

首先,中国生活质量现代化的历史。根据《中国现代化报告》的定量分析,从生产和生活的角度看中国的社会发展大致可以分为三个阶段:第一阶段(1950年—1990年),我们以工业化为主,大致处于农业社会,目标是达到温饱水平;第二阶段(1990年—2020年),我们全面建成小康社会,基本完成第一次现代化,大致属于工业社会,以提高生活水平为主。第三个阶段(2020年—2050年),我们建设社会主义现代化强国,将向知识社会迈进,将开启第二次现代化,将以提高生活质量为目标。中国发展的逻辑是从温饱到小康,再到生活质量,与世界发展趋势基本一致。当前是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,我国既要全面建成小康社会、基本完成第一次现代化、实现第一个百年奋斗目标,又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、将以提高生活质量为目标向知识社会迈进、将开启第二次现代化向第二个百年奋斗目标进军。

其次,中国生活质量现代化的现实水平。2016年在全球人口超过百万的131个国家中,中国排名第54位,中国生活质量达到初等发达水平,处于发展中国家的中间位置。在私人生活、公共生活和生活环境等几个方面仍存在发展短板,具体到指标,包括人均居民家庭消费支出、平均受教育年限、护士比例、PM2.5浓度等仍处于欠发达国家水平(如表4所示)。这主要归因于过去的七十多年,我们重点以工业经济和工业社会为发展导向,聚焦经济增长,关注生活水平的提高;主要通过生产型社会政策来引导社会发展,努力实现第一次现代化。

最后,2017年中国提出现代化建设的“两步走”战略安排和建设美好生活的奋斗目标。如前所述,按照国家实现现代化的三种情景及其标准,我们将在2035年前后,基本实现生活质量现代化,生活质量水平将进入世界前40位,步入中等发达国家行列;在2050年前后,全国平均实现生活质量现代化,生活质量水平进入世界前20位,步入发达国家行列。

四、中国建设美好生活的政策建议

基于当前的基本国情,借鉴发达国家的发展经验,我们认为,未来30年,中国的社会发展需要实现两个方面的转变:一是发展目标的转变,从生活水平现代化到生活质量现代化,从全面建成小康社会到全面建成生活质量达到世界先进水平的美好生活社会;二是发展模式转变,从以经济建设为中心,到以生活质量为发展主题,从以生产型社会政策为主导向生活型社会政策为主导的转变。在美好生活的建设方面,我们建议以全面提高生活满意度为导向和核心目标,以个人生活质量和公共生活质量现代化为两翼,以生活环境质量现代化为支撑,全面推进中国生活质量现代化。

(一) 建議将生活质量现代化纳入国家“十四五”规划

2020年我们将全面建成小康社会,将基本实现第一次现代化,基本完成工业化,发达地区将启动第二次现代化,较不发达地区将继续工业化。生活质量是第二次现代化的核心目标,是社会现代化的核心目标,是衡量美好生活的综合指标。生活质量现代化是第二次现代化的核心内容,是社会现代化的前沿,是提高和实现美好生活必由之路,是现代化强国的社会基础和战略支撑。基于当前的基本国情,借鉴发达国家的发展经验,我们建议将生活质量现代化纳入“十四五”规划,进行重点布局和推进。

(二)建议研制和实施“国家生活质量议程”

“国家生活质量议程”是一个提高全民生活质量和生活满意度的指导性行动议程,是以生活质量为发展主题和向生活质量全面进军的一个行动议程。它既是人民美好生活的需要,也是国家战略的需要。它以生活质量为中心,以生活满意为导向,建立国家生活质量体系,启动生活质量重大工程,实现发展目标、发展理念和发展模式的三个根本转变,全面建成健康长寿、环境优美、生活美好、人民满意的现代化国家和美好生活社会。通过借鉴全面质量管理的理念,建立国家生活质量体系;根据需要和国情,建立国家生活质量治理体系;通过借鉴发达国家的经验,建立国家生活质量监测体系;同时启动一批生活质量重大工程,例如研制“十四五国家生活质量规划纲要”,研制“生活质量议程2035”,研制中国生活质量监测指标体系,建立《中国生活质量报告》双年度报告制度等。

(三)建议研制和实施“美好生活行动纲要”

研制和实施“美好生活行动纲要”,让美好生活从我做起,让美好社会从家庭做起,全面推进个人和家庭生活质量现代化,奠定生活质量现代化和美好社会的第一基石。美好生活行动纲要是一个提高个人生活质量、普及美好生活方式的引导性行动纲要,是为个人美好生活提供科学服务和行动指南的行动纲要。它将坚持以生活质量为中心,以生活满意度为导向,全民动员,全员参与,全程规划,全域覆盖,为建设一个生活美好、人民满意的美好社会奠定坚实基础。旨在用30年时间,让个人生活质量和个人生活满意度达到发达国家的水平,基本建成生活美好、人民满意的美好社会,最终实现“美好生活人人有,幸福生活家家欢”。政策措施包括研制“美好生活行动纲要2035”,研制“美好生活全程规划”,研制“美好生活行为指南”,继续推进《健康中国2035规划纲要》,启动一批美好生活的重大工程等。

参考文献:

[1]〔古希腊〕亚里士多德. 尼各马可伦理学[M]. 廖申白,译注. 北京:商务印书馆,2003.

[2]〔德〕鲍吾刚. 中国人的幸福观[M]. 严蓓雯,韩雪临,吴德祖,译. 南京:江苏人民出版社,2004.

[3]何传启,主编. 中国现代化报告2019:生活质量现代化[M]. 北京:北京大学出版社,2019.

[4]何传启.向生活质量进军!这是未来30年全国各地的一个发展主题[J]. 半月谈(内部版),2017,(11).

[5]何传启.现代化科学领导干部读本:现代化100问[M]. 北京:人民日报出版社,2019.

[6]OECD. OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being[R]. Pairs: OECD Publishing, 2013.

[7]李培林,等. 当代中国生活质量[M]. 北京:社会科学文献出版社,2016.