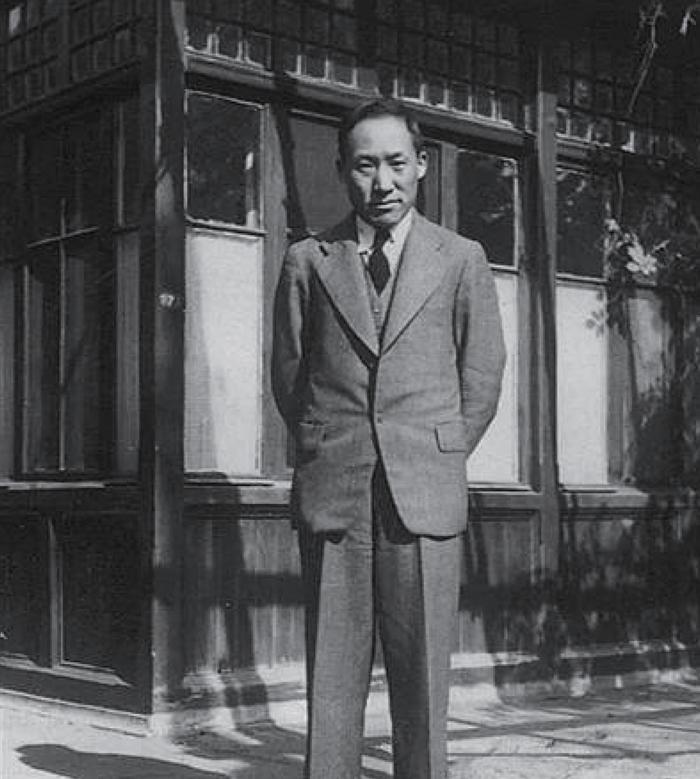

叶企孙:“大师中的大师”

虞昊

叶企孙(1898-1977),名鸿眷,字企孙,上海人,物理学家、教育家,中国近代物理学奠基人、中国物理学界的一代宗师。1918年毕业于清华学校(今清华大学),1920年6月获芝加哥大学理学学士学位,1923年6月获美国哈佛大学博士学位,1948年当选为中央研究院院士,1955年被选聘为中国科学院学部委员。1977年1月13日辞世,终年79岁。叶企孙毕生从事教学研究工作,在中国国内第一个研究磁学,早年和杜安、帕尔默合作测定普朗克常数h的值,开创高压磁化的正确方法,把压强从200多个大气压提高到12000大气压。创办了清华大学物理系、北京大学磁学专门组。

当年的清华园,留下了叶企孙一生的心血,据说他临终之前一直喃喃自语:“回清华,回清华……”

叶企孙,对于大多数中国人来说,这是一个很陌生的名字。但是如果提起“导弹之父”钱学森、“力学之父”钱伟长、“原子弹之父”钱三强、“卫星之父”赵九章、“氢弹之父”彭桓武、“光学之父”王大珩和当代第一流的理论物理学家、诺贝尔物理学奖得主杨振宁这些鼎鼎大名的人物,国人都会如雷贯耳。这些人,都是新中国科研领域的泰山北斗,这些人,都是叶企孙的学生。

他创建了清华大学物理系,培养了79名院士,他的学生中有两名诺贝尔物理学奖得主。如此功绩,堪称“大师中的大师”。

他的荣耀与忧伤,被掩埋在历史的尘埃里,少有人提起。我们应该记住他的名字与事迹。

一、神童叶企孙

光绪二十四年(1898年),轰轰烈烈的维新变法黯然落幕。这年夏天,叶企孙出生于上海书香门第家庭,原名叶鸿眷。父亲叶景坛是上海有名的教育家,曾受清政府派遣赴日本考察教育,归国后创办了新式学校,致力于发展现代教育,并担任多所学校教师和校长的职务。

在父亲的严格教养下,资质聪颖的叶企孙进步神速,小小年纪便修得了一身儒雅气质。

1911年,刚满13岁的他在父亲创办的上海县立敬业学校顺利毕业,同样在叶企孙13岁那年,中国完成了从帝国到民国的转变。

叶企孙幼承庭训。在父亲的严厉要求下,他不仅熟读中国传统的经史子集,对西方的科学文化亦是涉獵广泛。开阔的视野,扎实的学养,使他在13岁那年顺利考取了清华学堂(该校的大学部是清华大学的前身),他是清华学堂的第一批学生。只可惜,才上清华没多久,辛亥革命就爆发,学校被迫停课。虽然很可惜,叶企孙不得不回到上海避难。

1913年,15岁的叶企孙不甘心就此放弃,于是决定再报考一次,再次考上清华。13岁考上清华,15岁又再考上清华,年纪轻轻的叶企孙智商可不一般,堪称神童。

在群英荟萃的清华园,叶企孙的学养愈发深厚,堪称同龄人中的佼佼者。

可是,当时的中国十分落后,若想学习先进的西方科技,只能远赴欧美。

二、23岁享誉学界

考入清华后,叶企孙更加努力学习。

他的同班同学吴宓便曾这样夸过他,说他年纪小且极有天赋,每次考试,交卷极快,乃是聪俊之士。

不仅如此,叶企孙并非一心只读圣贤书,还时常关心国家大事。那时的中国受西方列强欺凌,正处于水深火热之地,叶企孙身为中华儿女始终咽不下这口气。后来,在看到“欧美洋货倾销中国市场,而国人仍在酣睡,毫无自振之精神”时,他意识到中国如此落后的原因是因为中国实业不振、中国科学落后。

于是,他开始专注科学方面的知识,并和同学们在清华创办了清华科学社。

正是科学社的创立,在当时激发了众多清华学子对科学的兴趣,还影响了许多早期清华毕业生的未来。

1918年,叶企孙考取庚子赔款留美公费生,去往美国芝加哥大学物理系就读,插班进了大学三年级,师从实验物理大师诺贝尔物理学奖获得者P.W.布里奇曼,并于1920年6月获理学士学位,同年9月入哈佛大学研究院学习。

1921年,叶企孙和导师合作测定普朗克常数。这是当时最为前沿的科学实验,被物理学界沿用16年之久。

因为这个实验,23岁的叶企孙登上了物理学巅峰,享誉科学界。

出国留学6年后,叶企孙不忘祖国仍在水深火热之中,于1924年3月,毅然决定回到上海。

如果留在美国,等待叶企孙的将是大好前途,他会成为物理学界的一颗新星。假以时日,也很可能像他的老师和学生们那样,站在诺贝尔奖的领奖台上,享受科学家的至高荣誉。

然而,叶企孙选择了回国,回到自己满目疮痍的祖国。那年他25岁,刚刚拿到哈佛大学的博士学位。

当叶企孙站在归国的游轮上的时候,应该会想起在几十年前,他的前辈们,离开祖国的时候立下的誓言:“此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求。背负国家之未来,取尽洋人之科学,赴七万里长途,别父母之邦,奋然无悔。”

三、开创清华大学物理系

1924年,叶企孙26岁,如果他在国外工作,将会得到很丰厚的报酬和发展机会,但是他想要科技救国,不愿看到军阀混乱之下疾苦的国人,所以选择回到了祖国的怀抱。

不过,因为那时中国的科学落后太多,想要发展科技力量,就要先将科学知识传授给热爱科学之人,让有共同志向的人一起来做这件事情。

在1926年,他被聘入清华任教,便着手创建了清华大学物理系。他不仅是清华的首任物理系主任,还是清华大学理学院的首任院长。以一己之力,开创了清华大学物理系,为中国培育出了第一批物理学精英。

那些年,在叶企孙居住的清华北院7号,总能听到他与学生们的欢声笑语。叶企孙曾对学生说:“我教书不好,对不住你们。可是有一点对得住你们的就是,我请来教你们的先生个个都比我强。”清华大学物理系成立后,叶企孙竭尽全力广纳人才,吴有训就是第一个被他聘请来的教授。

叶企孙曾说,凡是出人才的地方,必然是科学文化最盛行、科学土壤最肥沃、科学气氛最浓厚之地。叶企孙的一生没有留下鸿篇巨制的著作,没有宏伟的教育纲领,甚至没有一句豪言壮语,但中国的物理学教育,却在他的手中,从无到有的建设起来了。

叶企孫待学生如同待子女一样,担心学生的衣食住行,尤其是担心学生们营养跟不上,曾多次为学生另外加菜。

自从走上物理这门学科,他把毕生精力贡献给中国教育及科学事业,在清华开展了长达二十余年的教学、科研活动,对学生教育方法得当,培养出了大批优秀科学家。仅抗战前毕业的50余个学生中,就涌现出了许多的杰出学者,如:理论物理学家王竹溪、彭桓武、张宗燧、胡宁;核物理学家王淦昌、施士元、钱三强、何泽慧等等。

中华人民共和国成立后,23位“两弹一星”功勋奖章获得者中,有9位曾是叶企孙的学生,因此有人称他为“大师的大师”。

1933年,时任理学院院长的叶企孙不顾众多教授的反对,将只有初中文凭的华罗庚聘为教员,讲授大学微积分课程。几年之后,他又将华罗庚派往剑桥大学继续深造。

华罗庚能够在数学领域取得巨大成就,叶企孙功不可没。华罗庚曾经深情地回忆:“我一生得他爱护无尽。”

李政道19岁那年,被叶企孙破格选派到美国留学。工作人员十分惊诧,因为李政道面孔太过稚嫩,看上去像个大孩子。

几十年后,已经获得了诺贝尔奖的李政道到中国访问,提出想见自己的恩师,却被政府拒绝了。或许李政道并不知道当时的中国,已经处于一场文化浩劫之中,他的叶先生已经被折磨得不成样子了。

中华人民共和国“两弹一星”元勋中,有半数以上是他的学生,他是当之无愧的“大师中的大师”。

四、国难当头与抗日救国

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日寇的铁蹄进犯华北。

叶企孙当机立断,放弃了出国访问的机会。在混乱的北平,他抢运珍贵的书籍和仪器,为抗日队伍提供研制炸药的器材,筹集经费,输送专家。

国难当头,叶企孙的行为给他的学生做出了表率。

1938年4月的一天,他的学生熊大缜来向他辞行,要到敌后根据地去参加抗日队伍。

叶企孙愣住了。

叶企孙未曾娶妻,毕生精力都投入在教育事业和学术研究上,学生就是他最大的心灵依靠。

熊大缜是他最心爱的学生。

师生二人不仅志趣性情极为相投,学业上的优秀也是如出一辙。

彼时的熊大缜,年轻有为,意气风发,已经取得了去德国留学的机会,并且即将与恋人结婚。

但是日军在华北肆意横行,百姓苦不堪言,亡国奴的耻辱刺激了熊大缜。他来拜访自己的恩师,就是告知自己的决定:德国,不去了;婚,先不结了。

叶企孙的心情是复杂的。

民族大义,他自是知晓,不该拦着熊大缜;可是熊大缜如果去德国,必然在学术上更有成就,他日必成大器。

叶企孙追问了好几次,熊大缜的回答依然不变。无奈之下,叶企孙告诉自己的这位爱徒:“你放心去吧,我也暂不离开这里。你到那里后,有什么需要帮忙的即时告诉我。”

叶企孙做梦也想不到,今生今世,他再也见不到自己的这位学生了。就连他自己,也将面临灾祸。

熊大缜去了冀中抗日根据地。

他利用自己的知识技术,帮助抗日军民制造烈性炸药、地雷、无线电设备。

叶企孙也没有闲着。他在日军的严密管制下,多次向根据地运送制作炸药所需的原材料。不仅如此,他还安排护送一批清华师生前往根据地,为抗日提供更多的技术支持。

在建国后的诸多电影中,那些炸药和地雷都是农民兄弟的天才创造。殊不知,他们都是青年学子们冒着生命危险研制的。

就在熊大缜为了抗日而呕心沥血的时候,一场意想不到的灾难来临了。

1939年4月,国共关系恶化。熊大缜突然被冀中军区锄奸部秘密逮捕,罪名是“国民党特务”。

莫须有的罪名令熊大缜愤怒不已。3个月后,在军区机关转移途中,负责押送他的战士史建勋对他进行辱骂,性情刚烈的熊大缜与其争执,史建勋被激怒了,竟然私自决定枪毙熊大缜。

但是熊大缜喊了暂停。

他没有求饶,也没有畏惧,只有一个要求,用石头砸死自己。他知道敌后军民制造弹药是多么的不易。

熊大缜年轻的生命就这样终结了。这一年,他才26岁。

噩耗传来,叶企孙万分悲痛,但国家还处于危难之中,他只能强忍心中的伤悲,继续支援抗日队伍。但他也从未忘记为自己蒙冤而死的学生奔走申冤。

五、晚景凄凉

抗战胜利了,解放战争胜利了,叶企孙难舍故土,留在了大陆。

新中国百废待兴,本是科学家大展宏图之时,叶企孙却不幸成为了被批斗的对象。

原因还是熊大缜的那件案子。

1967年6月,他为了给自己学生熊大缜平反(被怀疑为特务),被人强行带走批评、关押,多次被折磨审问。等到被释放时,他才知道自己工作被停了,工资没了,家也被抄了。叶企孙连国民党党员都不是,却被污蔑为“国民党中统特务头子”,被屡屡批斗。

此时的叶企孙已经老了,在殴打和辱骂中,昔日儒雅恬静的名教授,腰弯成了90度。

这还算不了什么。只是他虽没有被关押,但不能回家,而是要回北大接受监督改造,也就如同在监狱一般,没有自由。

由于时刻被人监视,叶企孙精神高度紧张,并感到身心十分疲惫,甚至出现了幻听,觉得有电台在监视自己,不管是自己在干什么,都会有个声音在他耳边回响——这样不行,那样不对。

但凡学过物理的人,都知道电波透不过墙。可怜他是中国物理学界第一人,如今,却连基础的科学知识都忘了。

而命运并不就此放过他,1969年,他又再一次被逮捕入狱。等再出来的时候,他原来的幻想症已经发展成了精神分裂症。

不仅如此,他的身体更是被摧残得变了样:前列腺肥大,小便失禁,两腿肿胀,走路时腰弯成了九十度。他已彻底成为了人人避之的疯子。

没有儿女的叶企孙,吃饭都成了个大问题,为了填饱肚子,他不得不,也只会这么做了—乞讨要饭。

他在那时的北京中关村大街上,拖着邋遢的身子向路边的摊主讨口饭吃,遇到好心人,还能得到些水果;有时遇到些学生,也会伸手向他们要几个钱。许是脑海深处还残留着爱护学生的想法,叶企孙就算要了钱也不敢多拿,一般都是三五块。

他的神志一度失常。终日游走在中关村附近的大街上,面色凄惶,伸手向路边的行人乞讨。

偶尔也会有神志清醒的时刻,他曾经的学生走近问候他,他连连摆手赶学生走。国家已经视他为罪人,他怕拖累自己的学生。

在病痛和羞辱之中,叶企孙度过了人生最后的岁月。1977年,当他去世的时候,所有的报纸都禁止登报纪念。

六、曾被历史遗忘的大师

天下桃李,悉出公门。叶先生却晚景凄凉。叶企孙出身名门,且自身努力学习,在科研上有过不少的成果,在教育事业上更是桃李满天下,让人羡慕不已。

1977年1月13日,叶企孙因病抢救无效含冤逝世,享年79岁。追悼会上的悼词没有提到他在科学事业所做的贡献,所受的不白冤屈也没有得到洗白。

直到改革开放后的1986年8月,叶企孙的所有“历史问题”才被洗白,他对科学事业的所有贡献才被写入史册。

1990年,清华大学物理系校友在清华以宗师的名字设立“叶企孙奖”,并在1993年的清华校庆上,举办了叶企孙生平照片及手迹展,参观者无不震惊钦佩。

1995年4月30日,著名科学家施嘉炀和叶企孙的弟子王淦昌,在清华大学为新落成的叶企孙铜像揭幕。

叶企孙在近现代中国科学技术史上的地位举足轻重,无可取代,但他同时又经历了一个被社会大众“重新发现”的过程。人们突然发现,像李政道、杨振宁这样的华人诺贝尔奖得主,以及王淦昌、钱三强这样的“两弹一星”元勋,都是叶企孙在西南联大的学生,而对叶企孙本人却知之甚少。

其实,从叶企孙的身上,我们可以看到整个那一代中国科技界知识分子的缩影。

首先是从个人科研成就向“得天下英才而化育”的转变。叶企孙早年曾以测定普朗克常数蜚声学界,但他后来最大的成就是培养了可堪大任的新一代中国物理学家。

其次,无论是送自己欣赏的学生赴抗日前线,还是支持学生爱国民主运动,叶企孙先生都把一份学者的良心与正义感体现得淋漓尽致。

最后,个人的际遇荣辱始终与国家民族的命運紧密相连。晚年的叶企孙蒙受不白之冤,自己的学生能够参与“两弹一星”为国效力,他只能做到尽量不去麻烦连累他们。

他当年物理系的学生钱三强、钱伟长、朱光亚、赵九章、周光召、杨振宁、李政道,理学院其他的学生华罗庚、陈省身等人,几十人都成为享誉世界的科技精英,为国家建设作出巨大贡献。

这或许是叶企孙先生不幸人生中的大幸了吧。当年的清华园,留下了他一生的心血,据说他临终之前一直喃喃自语:“回清华,回清华……”

(摘自金城出版社《叶企孙》等书)