张謇:实业救国,实干兴邦

2020年11月12日下午,习近平总书记参观了张謇生平展陈。习近平指出,张謇在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,帮助群众,影响深远,是中国民营企业家的先贤和楷模。张謇一生,投身军旅、考中状元、当官、推动立宪、促成共和、办实业、办教育、办公益,凭一己之力推动着国家的进步。他有一句名言:“天之生人也,与草木无异,若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐。”

开篇 以强毅之力行其志

很多人想给张謇一个定义,却没有一个定义能完全概括他。张謇的第一个标签,是实业救国的民族工业家,这是毛泽东提过的。毛泽东曾说,轻工业不能忘记海门的张謇。

张謇,字季直,1853年出生于江苏海门,1894年考中状元。中日甲午战争后,因目睹列强入侵,国事日非,毅然弃官,走上实业、教育救国之路。

其以强毅之力行其志,平生创办了50多家企业、400多所学校,并开启了南通现代化的历程,缔造了“中国近代第一城”的辉煌。在当时的世界地图上,南通唐家闸是除了美国黄石公园之外,第二个被明确标示的小镇。有人说:“在南通这座城市里,几乎每个角落都可以看见张謇时代遗留下来的事业。”在当地也留下了“一山一水一人”的说法——山是狼山,水是濠河,人是张謇。

张謇一生与官斗,与官僚资本斗,与外商斗,处处为中国实业争取权利。但若说张謇的角色是工业家,则远远不够,他的政治色彩亦非常浓重。

张謇的第二个标签是“立宪之父”。清末新政时,他是预备立宪公会的会长、各省咨议局联合会的实际领袖。他第一次将西方议会政治引入两千多年的中央集权政体;他领导发起的国会请愿运动,客观上催化了辛亥革命的到来;他更是民国初年的议会政党领袖,一系列新观念引领政治潮流。

在中国近代史几大政治转折处,张謇都扮演了关键角色。仅以“走向共和”前的几件事为例:是他将梁启超引荐给翁同龢,开启了维新运动序曲;是他促成刘坤一、张之洞提出了东南互保,成为地方自治的首倡者;是他发起了预备立宪公会,成为立宪运动的领袖;是他起草了清帝退位诏书并幕后主持了南北议和,成为“民国的助产士”。

张謇与清末民初一百多个风云人物有交往,其中有清帝光绪与摄政王载沣;有清流名臣翁同龢、张之洞、刘坤一;有维新派康有为、梁启超、谭嗣同;有北洋政权的重要人物袁世凯、黎元洪、徐世昌、冯国璋;有奉、直、皖系几大首领张作霖、吴佩孚、孙传芳、徐树铮;有革命领袖孙中山和革命先驱黄兴、陈其美、蔡锷;有国民党元老胡汉民、汪精卫、谭延闿;还有各界翘楚蔡元培、黄炎培、罗振玉、王国维、竺可桢等,不胜枚举。这些人物的年龄跨度约半个世纪,立场上差别很大、有的甚至互为仇雠,但都对张謇基本认同,且都与他在不同时段共同谋办了历史大事,这种能量与维度,在当时的政治家中并不多见。

张謇一生政治立场多变,他曾是帝党的骨干,却第一批投向共和;他起草了清帝退位詔书,被保皇党斥为“张、汤之罪”;他作为立宪派的领袖,却支持了袁世凯;在袁世凯称帝后,又转而支持蔡锷的护国运动……张謇一生多变的政治立场,和梁启超不断变化的主义一样,成为了研究者需要不停解释的一个问题。但可以确定的是,隐藏在这多变背后的,是他那宏大的救国梦想。他凭一己之力推动着国家的进步。尽管他的政治道路不得已中断,但他办的实业、公益事业泽被后世,张謇精神仍具有时代意义。张謇曾说:“中国须振兴实业,其责任须在士大夫。”士大夫,是张謇的第四个标签。★

状元张謇:国家要发展,人民解放,必定要推翻那科举的恶制度

据张謇之子张孝若追忆,张謇对科举制度“向来有一种很彻底的见解”。

历代皇帝保帝位的唯一妙法,要叫百姓将所有的心思才力,都用到科举的共鸣上去……唯一的目的,是要消减人民的志气,压迫人民的活动,从小到老,从读书到做官,埋了头,摔了书,执了笔,只是为了赶考;先关在家里,再关到场里,拿一个人的活气、灵气都断丧完了。要这样,才不会想别的心事去造反。所以从前中国人,除掉了死读书以外,没有发扬志气、做实事的趋向……所以要国家发展,人民解放,得到思想的创造,走上着实的道路,必定要推翻那科举的恶制度,还给读书人的自由。

只有亲身经历过,才能有如此切身体会。张謇的科考之路,得从冒籍考试一事说起。

张謇从小聪慧,才气远近闻名。但当时科举制度有一项考试资格限制:科举最初一步的考试叫“小考”,大凡一个人,他的上三代没有做过学官,或者没有进过学,那么他就不能随便去考,他家就是“冷籍”。张謇不幸身处“冷籍”,为了考试,在老师宋琛的引荐下,拜入牟利镇一个大户人家,作了这家主人张駧的侄孙。张謇的父亲答应事成之后,以重金答谢张駧。谁料张駧贪心不足,在张謇考中秀才后,以去官府举报作要挟,百般敲诈。

张謇忍无可忍,“亦辄作挟利刃砍仇人头之想”,后来上书呈学官,详述被骗、被逼、被辱的种种事实。尽管学官同情张謇的遭遇,张謇还是被县学羁押了三个多月。

当时,张謇的才名早已传开,通州(今南通)知县孙云锦是江淮名士,非常爱才,听说了张謇的遭遇之后便出面为他调解,还将此事辗转上报礼部,礼部同意张謇重填履历,撤销张駧控诉张謇冒籍考试一案,恢复了张謇的原籍。从此,张謇从小考到殿试,经过县、州、院试;岁科试、优行试、考到、录科等试,以及乡试六次、会试五次、殿试一次;到各处考书院还不算在内。1894年,张謇已过不惑之年,第五次参加会试,经过层层筛选,终于一举得中状元。但是到了第二年,他便决意放弃仕途。

张孝若说:“父亲做八股,是用过苦功的。他的观念,本来认科举制度所造成的结果,不是出循规蹈矩的臣子,就是出迂而且腐的书呆子。凡治国大计,做事道理,在这里边绝找不出来,也生不出来,但是他看到世人那样尊重宝贵这状元的头衔,所以立志要拿到自己的手里,可是这只手拿到,那只手就丢掉了。完全是拿他当一个做事对外的招牌,不是拿他当一种职业。”

幕僚张謇:南不拜张(之洞),北不投李(鸿章)

1876年,张謇23岁,因家境艰难,经孙云锦举荐,到庆军统领吴长庆军中做幕僚。吴长庆非常信任和器重张謇,让他直接参与军队里的决策大事。吴长庆还专门在军营里为张謇建造了五间茅屋,供他读书之用;还提议要为张謇买官,但被张謇断然拒绝。

张謇在军中帮办文案,仅帮吴长庆通信联系的就有李鸿章、刘铭传、沈葆桢、刘瑞芬、丁汝昌、龚照瑗等许多官场重要人物,还和他们中的许多人成了好友。1880年,吴长庆奉朝廷之命去督办山东海防,张謇也跟着去了。次年,张謇在山东认识了袁世凯。

袁世凯的父亲与吴长庆是世交,袁世凯投入吴长庆军中后,张謇对他多有帮助。有一天,在吃午饭时,袁世凯突然神色张皇地告诉张謇:“我有一件了不得的事,要求先生想一个法子,帮帮忙。”张謇问:“是什么事?”袁世凯说:“我来的时候,带了几十个家中的旧部,一时不好和大帅说起,而他们在外边的破庙里等候得连饭也没得吃了,先生看怎样好?”张謇听了,便帮袁世凯向吴长庆说情,拿了钱,替他分给这些人,遣散他们回乡去了。

1882年,清廷派丁汝昌、吴长庆带兵赴朝鲜援助平乱。吴长庆幕中人才济济,但重要机密和笔墨的事,他完全委托张謇主持办理。朝命下来,急于星火,张謇写奏折、办公事,忙得不可开交。适逢乡试,吴长庆叫袁世凯去考举人,袁世凯不情愿,嘴里又不好意思回绝,张謇便对吴长庆说:“大帅不要叫慰庭(袁世凯的字)去考了,就让他帮我办办出发的军事罢。”吴长庆答应了,于是张謇就派袁世凯赶办行军应用的各种物件。

在朝鲜,张謇协助吴长庆,屡建奇功。功成之后,张謇回乡应考。第二年,吴长庆仍召他回军营效力。好景不长,吴长庆被主和的李鸿章打压,庆军遭分割,吴长庆不久郁郁而终。是时,袁世凯转投李鸿章,张謇闻讯大怒,痛斥袁世凯是无情无义之辈,他在日记中写道:“是儿反侧能作贼,奈何!”张謇愤然请辞回老家,继续准备考试。

以张謇当时的名望,即便不走科举之路,仕途仍然光明。他所作《善后六策》《壬午事略》等政论文章,引来帝师翁同龢、南派“清流”领袖潘祖荫等人大加赞赏,翁同龢一心想提拔他。朝鲜国王也想留张謇在朝鲜,请他做“宾师”。甚至一向视吴长庆为敌的李鸿章,也非常欣赏张謇的才能,希望他能为己所用。当时,李鸿章和张之洞争相花重金请张謇当自己的幕僚,李鸿章和张謇不熟,就派袁世凯的叔叔袁保龄去说情。袁保龄见到张謇后说明来意,张謇告诉他:“吴大人新逝,在下心中悲痛,难以适应,现在也无心再充任别人的幕僚。”张謇南不拜张,北不投李,坚决地回了南通。

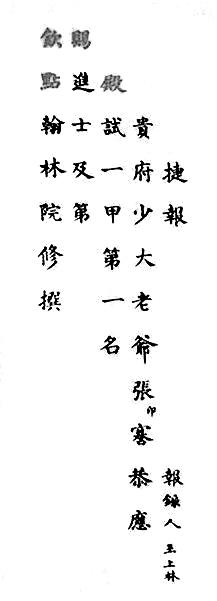

翰林院编修张謇:中状元第二年即“一意斩断仕进”

1894年,张謇考中状元,被授予翰林院编修的职位。这一年,朝鲜内乱,清廷再次接到了军事援助请求。日本蓄谋已久,介入朝鲜问题,中日战争不可避免地爆发了。早在战争之前,张謇就已从袁世凯(时任中国驻朝帮办)那里获悉,李鸿章在处置朝鲜问题上犯了一系列的错误。随着清军节节败退,李鸿章封锁消息,令张謇等有识之士十分忧愤。

在一份弹劾李鸿章的奏折中,张謇痛斥:“直隶总督李鸿章,自任北洋大臣以来,凡遇外洋侵侮中国之事,无一不坚持和议。天下之人,以是集其诟病,以为李鸿章主和误国。而窃综其前后心迹观之,则二十年来败坏和局者,李鸿章一人而已。”

以张謇一介小小翰林院编修,心里纵然有再大的主意,也无法发挥,只能找在朝中能说上话的翁同龢。翁同龢日记中有如下记载:

六月十四日……张季直函,论东事……

十九日,得张季直函,论东事……

七月初五日,张季直函,送地图……

初九日……

廿四日……又复张季直昨日书,此时清议大约责我不能博采群言,移时局,然非我所能及……

张謇动再多的笔墨也无济于事,清军兵败如山倒,败局无可挽回。这年10月11日,战火从朝鲜烧到了国内,山海关告急。这天,张謇夜访翁同龢,对于眼前的局势,两人除了相对落泪,也拿不出什么有效的法子。10月14日,张謇接到父亲去世的消息,离开了北京。

在张謇丁忧的第二年4月,甲午战败,清政府命李鸿章为全权代表赴日签订《马关条约》。张謇闻讯后悲愤地在日记中写道:“和约十款,几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。反思起朝堂上种种,徒为口舌之争,不能死敌,不能除奸,负父之命而窃君禄,罪尤无可逭也。”

自此,张謇对官场彻底失去了信心,不再想着仕进。他在后来有所记述:“既成进士而父见背,不及视含殓,茹为大痛,国事亦大坠落,遂一意斩断仕进!”

张謇痛定思痛,下决心弃官,开创一条新路。

实业家张謇:“时时存必成之心,时时作可败之计”

因为《马关条约》中有允许日本人在中国内地设工厂的条款,张謇就想自己捷足先登去办厂,于是与张之洞计议,在苏州、南通各办一厂。当时,张謇与张之洞志向相投——渴望强国,希望普及教育和地方自治。然而没有钱是办不成的,于是决定先办实业。不久,張之洞做两湖总督,两江总督换成了刘坤一,张謇便与刘坤一商议办纱厂一事,刘坤一竭力促成。

1897年,张謇数次接到翰林院电报,催促他返京。张謇既已投身实业,岂能再变宗旨,便写了一封信,说明缘故。信中有这样一段:“比常读《日知录》《明夷待访录》,矢愿益坚,植气弥峻,辄欲以区区之愿力,与二三同志播种九幽之下,策效百岁而遥,以为士生今日,固宜如此,事成不成也,无可怨者。”

从1896年至1898年,张謇奔走于南京、湖北、南通和上海各处,与官绅接洽。官绅的承诺一天几变是时有的事,张謇因此常常寝不安枕。有时旅费不够,靠卖字凑钱也不取厂款分毫。经过一番筹备,直到1899年4月,设在南通唐家闸的大生纱厂才开了车、出了纱,轰动一时。那时,张謇集成一副对子请翁同龢书就,挂在厂厅上:“枢机之发动乎天地;衣被所及遍我东南。”

纱厂开始出纱后,张謇到江宁去见刘坤一,刘坤一见了张謇便拱手称庆,夸赞纱好。张謇说:“但成,折本亦无妨。”刘坤一问张謇“所持之主意”。张謇说:“无他,时时存必成之心,时时作可败之计。”刘坤一问:“可败,何计?”张謇回答:“先后五年,生计赖书院月俸百金(1888年至1901年,张謇先后担任赣榆选青书院、太仓娄江书院、崇明瀛洲书院、南京文正书院、安庆经古书院等处的院长),未支厂一钱,全厂上下内外数十人,除洋工师外,一切俸给食用开支……”刘坤一听了,垂头抚掌,叹息了很久。

张謇虽然有名,但有名不能当钱用。当时,他经常是这边筹到款用,那边又不够了,今天筹到款用,明天又不够了,“常常跑到黄浦滩对天长叹,眼里的泪水同潮水一样涌出来”。据张孝若回忆,尽管如此,“当时还造了工房,工人可以住;学校,工人和子弟可以求学;医院和公园,工人可以享受;储蓄处,工人可以储工资生利息。凡关工人的生活乐利,父亲想得周到,也办得周到”。后来,张謇又办了油厂、麦厂、铁厂、丝厂、轮船公司、盐业公司、水利公司等关系到国计民生的企业。

如今,位于濠河之畔的南通博物苑内,一张张饱经沧桑的历史图片述说着张謇实业救国的艰辛历程。“‘大生二字源自《易经》中的‘天地之大德曰生。这寄托了他的理想——天地间最大的政治是国计民生。”在大生纱厂钟楼旧照前,讲解员向络绎不绝的参观者介绍:张謇一生创办了数十家企业,涉及纺纱、盐垦、面粉、冶铁、机械制造等工农商各领域,他为自己的企业取名为“大生”“阜生”“颐生”“资生”等,都寄托了其深沉的民生情怀。

谋士张謇:定保卫东南之大计

1900年六七月间,北方义和团运动的声势已风起云涌地鼓荡蔓延起来,杀使臣,围使馆,进行得如火如荼。东南长江一带,情势亦岌岌可危。刘坤一没办法,每每找张謇、何嗣焜等人商议。那阵子,张謇每回南通,刘坤一的催促之电便如雪片般而至。张謇帮他策划,先定保卫东南的大计,再可商议军队入卫的办法。

6月26日,由上海道台余联沅、沪宁铁路督办盛宣怀等人,代表东南各督抚与各国驻上海领事签订了《东南保护条款》。该条款约定,上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各督抚保护,两不相扰。

八国联军统帅瓦德西在《拳乱笔记》中惊叹:“我们与南京、武昌、山东督抚(分别指刘坤一、张之洞、袁世凯),不在交战状态之中。此三位先生,颇能于中国皇帝与联军之间,设法应付,极为机敏;形成双方以外第三势力,使人必须加以顾虑尊重,由此产生一种极为奇特之现象……”

义和团运动和八国联军侵华期间,东南各省之所以能免于战乱,概得益于东南自保之策。张謇在其中所起的作用不小。

1901年,俄军盘踞东三省不肯撤退,并且要求签订密约。张謇主张江南各省全力抗争。他代刘坤一、张之洞一边拟电致其他各国政府以谋求外交援助,一边致电枢府,坚执不能订约的理由,态度坚决:“决然不签,将要断送主权的一幕,就此终结。”

教育家张謇:欲雪国耻,须立学校

张謇认为办厂逐渐有了成效之后,就该“换一张方子”,逐渐培植元气、灌输智识,因此他开始办教育。其实早在1895年,即中状元的第二年,张謇就曾同张之洞谈到办学。那时他作了一篇《变法平议》,提到多开学堂,培养人才。张孝若说:“说也奇怪,父亲中了状元,反倒主张废科举、办学堂,当时大家都觉得骇人听闻,父亲反处之泰然。先后和张(之洞)、刘(坤一)二公谈到仅先创办小学的计划。”

张謇办教育,要先着重小学的基本。要办小学,就得培养师资,所以他决定先办师范学堂。张謇向刘坤一提出了自己的想法,刘坤一深以为然,但藩司、巡道等官员十分顽固,都不赞成。张謇在日记中记载:

二月二十九日……与叔蕴(指罗振玉)谒新宁(指刘坤一),定先立师范中小学议。议上,新宁甚韪之。越日,藩司吴重熹、巡道徐树钧、盐道胡延同词以阻。胡曰:“中国他事不如人,何至读书亦向人求法?此张季直过信罗叔蕴,叔蕴过信东人之过也。”

吴藩司亦赞之,新宁复语我,此事难办,叹息不已。乃谋自立师范学校,计所储任办纱厂以来不用之公费五年,本息环生可及两万元,加以劝集,或可成也。后人知中国师范自通州(今南通)始,必不知自二道一司激成之也,故补记之。

当时张謇以为官府既然怀疑阻难,不能贯彻主张,就决定自己去办。想到纱厂方面五年来的公费没有动,连本带息共有两万金,加之沈公變均等人的赞助,财力方面,也可以一办。回南通以前,张謇还帮刘坤一拟定了学制的奏略,并且劝刘坤一,省会应该办高等师范,使得学生升学的线索一层一节地能接气。

张謇回南通以后,就开始着手准备规划小学堂;又择定南门外的千佛寺作师范校址。经过几个月才把学校改造好。当时连极琐碎的事情也是张謇亲手办理的。在开学前夜,张謇还和庶务宋先生在学生寝室外面,宋先生拿起蜡烛照明,张謇拿了锤子在房门边敲挂名匾的钉,直到下半夜才弄好。张謇还亲自布置厨房和厕所。他说:“办学堂,要注意这两处的清洁;看学堂,先要看这两处是不是清洁。”张謇还作了三副对联,挂在学校,这三副对联可表示张謇办师范的宗旨和来历:

极东西万国推崇为教育大家,先圣亦云;吾学不厌,诲不倦。合周秦诸子受裁于狂狷一体,后生有志;各尊所闻,行所知。(礼堂联)

求于五州合智育体育;愿为诸子得经师人师。(教员室联)

强勉学问,强勉行道;其所凭依,其所自为。(会议厅联)

1903年春,张謇请王國维等十多人做教员。还招考了一班学生,在四月初一正式开学。这是中国第一所师范学堂。张謇在开学演说词中说:

今日是通州师范学校落成,与诸君协与普及国民教育造端之第一日,诸君既来学,志趣已自明。愿以下走创立此校之宗旨,与诸君言之:

中国今日国势,衰弱极矣。国望,亏损极矣。国者,民之积,民之中各有一身在焉,国弱望亏其害之究竟,直中于人人之一身。环顾五洲,彼所称强大文明之国,独是人也。以我中国黄帝尧舜神明之胄,退化不振,猥处人下,至有以奴隶目我者,诸君以为可耻否乎……欲雪其耻,而不讲求学问,则无资;欲求学问而不求普及国民之教育,则无兴;欲教育普及国民而不求师,则无导,故立学校……各国师范,皆国家建立。七八年来无所希冀,然与二三同志图之而又无资,遂有从事实业之想。数年以来,竭蹶经营,薄有基础,益见实业教育二事有至密至亲之关系,勉强图之,然智浅能薄,唯恐有误,教育之心,不敢斯须忘也……

诸君诸君,须是将“天下一家,中国一人”“民吾同胞,物吾与也”之道理,人人胸中,各自理会。须是将先知觉后知,先觉觉后觉之责任,人人担起……孟子曰:“人皆可以为尧舜。”愿诸君开拓胸襟,立定志愿,求人之长,成己之用。不妄自菲薄,自然不妄自尊大。忠实不欺,坚苦自立……

这年恰逢日本举办第五次劝业博览会,日本驻宁领事请人转交了一份请帖给张謇,张謇认为此去考察一番有利于办学,便欣然应允。这年春天,日本发生了一起教科书大案,法庭将许多与案件有关的校长、教授分别定了罪,罪轻的都停职闲居。张謇东游,正要访求教师,于是就请了其中很多位到南通各学校、工厂去担任教师和技师。当时东京教育界盛赞张謇,称其为这些人的救星。

考察日本后,张謇意识到了渔业和航政的重要性,回国后便开办渔业公司、商船学校。张謇认为,要维护领海主权,先要培养航政人才,大则可以建设海军,小则可以驾驶商船。

公益人张謇:不是地方官,却为地方做了很多事

张謇认为一个人要忠爱国家,必先忠爱地方。如果希望把国家发展好,先要把地方发展好。国家是上一层的结项,人民是下一层的基础,地方夹在两层中间,所以极为重要。

张謇早期的政治主张是大一统之下的地方自治,他有一篇《南通县测绘全境图序》,其中写道:“旧时地方志之图不足据,军用之图又不能容,然欲求自治,则必自有舆图始。欲有舆图,则必自测绘始……夫然后自治区、学区、警区可得而分,田赋可得而厘,户口可得而查,农田水利可得而修,工商业可得而计矣……”

旧式监狱非常不人道,环境极差,张謇和督臬诸官商妥,由地方筹款来一起翻造旧式监狱。那时张謇和许多地方人士谈论怎样改造能算完善。旁边一个人插嘴说道:“造成这样好的地方,大家都愿意做犯人了。”张謇回答:“那么,就请你先提倡,进去住住好不好?”

南通狼山镇营房地势低下,房屋倒败,实在不成样子。张謇就和江督商妥,另选地址造了适宜的营房。又拿通州衙门改造一新,在进大门的地方,朝南对着狼山,造了很高的钟楼。从英国买来大钟,还在上边设了瞭望台和报火警的钟。到民国元年才落成。

那时旧式的育婴堂,也办得一塌糊涂。张謇抱着人道和慈善主义情怀,帮助搬移了地方,起盖了房子,又订了许多管理规则。后来还设了幼稚园,到经费万分困难的时候,他还卖了好几回字。

旧时通州本在长江口北岸,曾因江流的异常大变迁,其江岸一带每年总要坍去十丈八丈不等,经年累月,失去了很多田亩。张謇在一篇文章中记述:“余年二十许时,知马鞍山西港曰芦泾者,村农家畔有巨石,若卧牛偃蹇其沟中。当是时,江在石之南数里,未几江圯,益徙益北,是巨石者入于江……”张謇对此感到忧心,于是领着地方人民向总督再三请求做江岸保坍工程,费了不少的口舌笔墨,总督才派了工程师来勘视计划。勉强筹划到经费,先办“堤工事务所”,后来正式成立“保坍会”。经费总是枝枝节节,不能大举地做,但是地方百姓却万众一心,和无情的沧海争保大好农田。张謇在《保坍会纪念扇题词》中写道:“坍岸第一区之岸也,而城非独第一区之城也,城齿而岸唇,忍唇之亡,何以不寒其齿……将州之人,亦绝不自顾也乎?”

南通既然有工商业的建设,当然有水运的需求。1906年,张謇和江督商定开辟“天生港”为起卸货物不通商的口岸,就是中国自己开辟的商埠。外轮外商不能够和通商口岸一例看待。不久就筹款将关栈、台船、码头依次办成,地方和实业都觉得很便利。

张謇的目光从来不局限于地方。对于全省、全国,他都是一样地提倡办学、办实业,关心国家大事。教育方面:戊戌年在京时,他曾替翁同龢拟了一个办大学堂的办法;1905年,他联合志同道合的同志写信给两江总督,请政府尽快创办工科大学;1906年,被推选为宁属学务议长和教育会会长……实业方面:1899年,刘坤一奏设商务局等商会机关,请张謇担任总理一职;1905年,帮助许鼎霖创办耀徐玻璃公司;1907年得知清廷允许英国人借款办苏浙铁路,于是竭力抗争,推许鼎霖、张元济到北京力争,取得成果;1909年又帮江西官绅筹划兴办江西瓷業公司……

“立宪之父”张謇:代张之洞、魏光熹作《拟请立宪奏稿》

张謇东游回来,觉得立宪固然要政府先有感悟,主持实施,然而人民也得要一齐起来发动。他见到官员友人,遇到谈论通信,没有不劝解、磋商各种立宪问题的。1904年4月,他代张之洞、魏光熹作了一篇《拟请立宪奏稿》。为写这篇文章,张謇曾经聚集了四五个朋友,斟酌了六七次,方才定稿。其时别省的督抚,也渐渐有人奏请立宪。到了6月,张謇和赵凤昌刻了《日本宪法》,送到内廷,听说慈禧太后看了很为动心。张謇《年谱》上有一段记载:

六月刻《日本宪法》成,以十二册,由赵竹君凤昌寄赵小山庆宽径达内庭。此书入览后,孝钦太后(指慈禧太后)于召见枢臣时,谕曰:“日本有宪法,于国家甚好。”枢臣相顾,不知所对,唯唯而已。翟鸿禨旋命其七弟来沪,托凤昌选购宪法各书,不知赵故预刻宪法之人也,举告为笑。枢臣奉职,不识古义,涖政,不知今情,以是谋人家国,宁有幸乎?

1905年8月,五大臣奉旨出洋考察宪法,动身的时候被人放炸弹,没走成,到11月才走成。1906年5月底,端方、载鸿慈从外洋考察回来,张謇立即去见他们,竭力劝其速奏立宪,不可再推宕。其时张謇和郑孝胥、汤寿潜、曾少卿已经组织成立了预备立宪公会。张謇在《年谱》上有一段表示很看重人民的自治基础:“郑孝胥同议设预备立宪公会,会成,主急主缓,议论极纷驳。余谓立宪大本在政府,人民则宜各任实业教育为自治基础。与其多言,不如人人实行,得尺则尺,得寸进寸……”

1908年秋,清廷下令各省咨议局筹备立宪。虽然那时各省对于筹备立宪都唯江苏马首是瞻,但是咨议局是初创机关,一点经验也没有,所以苏人那时候就先在南京碑亭巷设立了一个筹备处,集议研究、调查各项办法。

到了次年2月,张謇才选定鼓楼东北的地方做咨议局。

1911年4月,张謇被上海、天津、广州、汉口四处总商会公推到北京陈请合组航业银行等事。他那时对于政府的感想,已觉危乎其危:“政府以海陆军政权及各部主要均任亲贵,非祖制也。复不更事,举措乖张,全国为之解体……可惧也!”

他由汉口乘京汉路车进京,途中再次见到了袁世凯。据张謇记载:“觉其意度视廿八年前大进,远在禄禄诸公之上。其论淮水事,谓不自治则人将以是为问罪之词。又云,此等事乃国家应做之事,不当论有利无利,人民能安业即国家之利,尤令人心目一开……”张謇与袁世凯分道扬镳多年,再次见面,对其刮目相看,极力劝其出山。

张謇到了北京以后,朝中权贵对他十分礼遇,就是谈到变革等事时仍口是心非。张謇那时一看朝廷丝毫没有因筹备立宪而开国会的新局面,有些失望。

“民国助产士”张謇:孙中山亲自写信催促他到南京临时政府就职

1911年10月10月,辛亥革命爆发。张謇斟酌再三,最终决定:一面保持清室安全,下场善后;一面拥护革命,支持民主共和。他劝告清室:

自武汉事起即持非从政治根本改革,不能敉乱之议……民主共和,最宜国土辽阔种族不一风俗各殊之民族……今共和主义之号召,甫及一月,而全国风靡……今为满计,为汉计,为蒙、藏、回计,无不以归纳共和为福利。惟北方少数官吏,恋一身之私计,忘全国之大危,尚保持君主立宪耳。然此等谬论,举国非之,不能纷解,而徒以延祸。

窃谓宜以此时顺天人之归,谢帝王之位,俯从群愿,许认共和……推逊大位,公之国民,为中国开亿万年进化之新革,为祖宗留二百载不刊之遗爱,关系之巨,荣誉之美,比诸尧舜,抑又过之……至于皇室之优先,满人之保护,或阁臣提议,国会赞成,立为适宜之办法,揆人之道,无不同情。以上所陈,讨论至悉,感念至深,时机已迫……速降明谕,以安大局,而慰人心……

革命爆发后,张謇经常与黄兴、程德全、汤寿潜、汪精卫、陈其美、章太炎、赵凤昌等人见面,会商组织政府,筹措款项,应付外交,联络满蒙等。由于武汉是起义的起点,张謇首先和黎元洪商计这件事,很快得到回信:

季直(张謇字)雪楼(张謇号)蛰仙先生大人执事:敬复者,庄君思缄(指庄蕴宽,曾任广西兵备处总办,掩护过黄兴等人在广西的革命活动)临鄂,奉读赐书,备悉一一。仿照美国第一次会议,此一定不易之办法,伟论卓议,极佩极佩。所议大纲三条,皆系重要问题,敝处极表同情,前已电达左右。惟组织临时政府,为对外对内绝不可缓之图,敝处已于前月十九日即通电各省,嗣得广州、桂林、长沙、南昌、九江等处复电,均已派遣代表首涂(见“首途”),而湘赣代表均已先后到鄂,粤代表黄君克强(黄兴)亦本在汉阳,故复电催各省迅即派员赴鄂,以免两歧……

11月,张謇与孙中山交换了意见。各省代表公推孙中山担任临时大总统,黄兴任陆军部长,成立中华民国,建都于南京。本来张謇被推选为财政总长,但他没有去,而是转任实业总长。后来,孙中山写信催促他到政府任职:

季直先生大人鉴:昨承允任维持实业,民国之庆也。昨日晚间,陈澜生(财政部)、蔡民友(教育部)俱已到,王亮畴(外交部)今日亦必来宁,惟内务程雪老有病,司法秩公议和。弟拟于今日先行各部委任礼,请先生于午后三时降府幸甚,蛰老一信,请代致。孙文叩。元年元月五日。

那时张謇被公推兼任两淮盐政总理,以筹措临时政府政费及北伐军费。当时时局不稳,筹款方法极少,在最迫急的当口就连几十万元都很难筹集。最后,由黄兴代表临时政府和张謇出面,向日本三井洋行借款30万元。据张孝若回忆:“三井和大生向有往来,当时有拿厂做保证抵押的意味,不久就照数清还,这借据也就立刻收回了。”

政治家张謇:促成南北和谈,对政局向“五族共和”的实际转变发挥了重大作用

张謇的政治理想,一是现代民族国家的大一统格局,以及维持大一统的强力政府;二是保证中央权力不沦为私属的宪法,即共和宪政。两者缺一不可。

辛亥革命前后,革命党“驱除鞑虏”的排满狂潮引发了满蒙王公的恐惧,日本趁机插手满洲,俄国策动外蒙独立,内蒙、西藏、新疆也日趋不稳,大中华分裂迫在眉睫。張謇大急,提出以共和政治解决民族问题的方案:“俄人垂涎蒙古,非止一日。为今之计,惟有蒙汉合力,推诚布公,结合共和政治。强邻觊觎,可以永绝。汉、蒙、满、回、藏五族,皆有选举大总统之权,也都有被选为大总统之资格。”

等到北方将领有所行动,南北对峙,时局急转直下,张謇唯恐袁世凯别有怀抱,不利于清室,也不利于共和,又想到共和的局面基础没有成就,不能不迁就和鼓舞袁世凯的兴致,所以一边支持袁世凯,一边对其进行规劝。张謇还想到共和国体的范围,是五族联合,内外蒙古地大,介乎强邻,关系很重要,唯恐被人利用,走入歧途,所以立刻去电晓以利害:

南北一致趋向共和,适见诸公连章,不啻双方代表,和平解决,已可继葡萄牙之功;统一维持,尚望作华盛顿之助。人民有希望于正当之军队,而军队重;军队能以正当慰人民之希望,而军队愈重。全国之福,不世之勋,惟诸君图之。谨以公民资格,遥致欢忱,并以为祝……(《与汤寿潜合致北方将领》)

1911年12月22日,张謇发布《共和统一会意见书》,是其政治理想的集中表达:“夫欲维持中国今日之分割,不得不以维持领土为第一要义”“夫吾人之所谓为共和主义者,非谁某一族一姓之共和主义,乃合全国之二十二行省,及蒙盟藏卫,而为一大共和国。要以言之,即统汉、满、回、蒙、藏之五种人,而纳之一共和政体之下者也。”

当时,革命党武昌起义的旗帜是十八星旗,象征着建立不包括满、蒙、藏、疆的十八省汉族国家。而张謇等立宪派主导的江浙等地,使用的则是“五族共和”的五色旗,象征着包括满、蒙、藏、疆在内的二十二省。为“五族共和”上下奔走的江苏督军程德全与浙江督军汤寿潜等人,都是张謇所在立宪派的骨干。张謇与革命党黄兴、陈其美、宋教仁、伍廷芳等人交情深厚,并在“五族共和”上达成一致。最终,立宪派与革命党内部力量共同促使孙中山正式提出了“五族共和”。

1912年1月3日,孙中山回国之后的第12天,张謇就急迫与孙中山见面长谈。谈话内容大致涉及了新政权的军队和财政等实际问题。而孙中山对此类问题则回答说“予不名一文也,所带回者革命之精神耳”。尽管张謇之后对孙中山的革命精神一直称颂不已,但他當时却评价孙中山“不知崖畔”。他认为孙中山不太懂中国实际,“于中国四、五千年之疆域、民族、习俗、政教因革损益之递变,因旅外多年,不尽了澈”。和孙中山相比,袁世凯的北洋势力,也许能以最小的动乱成本维持大一统。

那时清室请袁世凯出来收拾大局,他装腔作势方才出来,一到北京就组织责任内阁,请了一些很有名望而和他要好的人加入,包括张謇。

张謇与革命党不同,他一生对实务有着非同常人的执著,对政治人物的判断也将“治平能力”列为首位。所以,张謇选择了袁世凯,以东南士绅领袖身份为袁世凯接任临时大总统而在南北和谈代表之间进行幕后斡旋。与孙中山谈话7天之后(1月10日),他将南北斡旋成功的结果通报袁世凯,并对其进行劝告:

甲日满退,乙日拥公,东南诸方一切通过。昨由中山、少川先后电达。兹距停战期止十余小时矣;南勋北怀,未可得志,俄蒙英藏图我日彰,即公所处,亦日加危;久延不断,殊与公平昔不类,窃所不解。愿公奋其英略,旦夕之间,戡定大局,为人民无强之休,亦即公声名俱泰,无穷之利。(《致袁内阁》)

随后,张謇接到袁世凯的复电:

凯衰病断无非分之想;惟望大局早定,使生民少遭涂炭。但在北不易言共和,犹之在南不易言君主;近日反对极多,情形危险,稍涉孟浪,秩序必乱,外人乘之,益难收拾;困难万分,笔难罄述,非好为延缓,力实不足,请公谅之。

1912年2月12日,袁世凯迫使清帝逊位,张謇是《清帝逊位诏书》的起草者,这封诏书明确提出“满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国”。后来史学界对梁启超、杨度等人在“五族共和”基础上创造的“中华民族”概念已有定论,但深究史料当可发现,从革命党到袁世凯到清廷,以张謇为首的立宪派“一手托南北”,对政局向“五族共和”的转变发挥了重大作用。

统一党领袖张謇:谁搞分裂,他反对谁;谁反共和,他亦反对谁

在袁世凯迫使清帝退位的第二天,张謇辞去孙中山南京临时政府的实业总长一职,投入北京政权。不到一个月,张謇创建了民国建立以后第一个采用党的名称的政治团体——统一党,其纲领是“团结全国领土,厘正行政区域”“完成责任内阁”。身为立宪派领袖,亲自组织的第一个政党,不叫立宪党,而叫做“统一党”。

当宋教仁被刺案激起国民党“武力讨袁”时,他力诫南北分裂,主张法律解决,谴责国民党好战派“不凭法律,不凭议案,而先自南北分裂”。他的观点影响了革命党人汪精卫与黄兴,使黄兴秉持“法律解决”徘徊了较长时间之后才最终反袁。

当袁世凯取消国会后,同为“名人内阁”成员的熊希龄与梁启超愤而辞职。作为国会的创制者,在没有国会的一年多里,张謇却留了下来,冀望着袁世凯不要迈出最后那一步。但他彻底失望了。张謇为了大一统能容忍“终身大总统”,却不能容忍复辟帝制。因为,他的底线不只有统一,还有共和。谁搞分裂,张謇反对谁;谁反共和,张謇亦反对谁。他的一切变与不变,都围绕着“统一”与“共和”这个双向合一的主题。当袁世凯维护大一统,张謇选择支持他;当袁世凯走向帝制反对共和,张謇选择与他分道扬镳,袁世凯再度请求他帮助“转圜南北”,他断然拒绝。

然而,护国战争不是张謇心中所望,他没有参与梁启超在各地的策反活动。他认为,打倒一个大强人,会放纵出无数小军阀,造成更大的分裂。他当时做的是劝冯国璋在南京成立中央政府,维持共和国体,继承而不是分裂北洋,以换取全国“统一”与“秩序”。

1921年,内战连连,范围愈广,民怨沸腾。外交方面,美国发起的太平洋会议即将召开,中国也被邀请与会。张謇很想借此机会达到消除不平等条约、挽回权利的目的,同时又怕内战影响到中国的国际地位和发言价值,于是再三分电各方军阀,大声疾呼、苦劝,希望军阀们息争言和,共同对外。张孝若回忆:“这一回华盛顿会议,政府本聘请父亲担任高等顾问往美参加,父亲因事没能去。但对于各团体想推举国民代表前往一事,竭力主张,并且给予财力上的资助……”

在《啬翁自订年谱》序言中,他写道,虽然一人可“得鹿”,但如果得之而不为公心,一定会失去。人皆有私欲,确保权力为公不为私属,只能依靠宪法。而民国宪法的根本精神,正是共和。“然一人独有众之所欲,得而又私,而不善公诸人,则得亦必终失……世固不能皆舜禹也,不能舜禹而欲其公,固莫如宪法。”可惜,在张謇的时代,拥有统一能力的人,没有共和之灵魂;拥有共和灵魂的人,又没有统一之能力。

士大夫张謇:功成不必在我

1916年之后,张謇不再涉足政治。他回到南通,转向了扎实的地方建设。据《张謇所创中国第一》这本书中记载,张謇建设了中国第一个拥有城市规划的近代城市,第一个实行小学义务教育的县级单位,创办了第一所师范学校,第一所盲哑学校,第一个纺织学校、水利学校、水产学校、航海学校、戏剧学校,第一个公共博物馆,第一个气象站,第一个测候所。他建设医院、养老院、剧院,扶植了中国第一个科学社团“中国科学社”,他甚至制定了中国第一部《森林法》……其实,这又何尝不是张謇的政纲。张謇搞了大半生政治,无非是想在全中国土地上作这样宏大的开发。既然时非所与,那只能建一个小小的园地作示范了。

这些眼花缭乱的“第一”之中,最重要的是教育。无论在他权力鼎盛事务繁忙时,还是在他退出政坛能量微薄时,都不遗余力办教育。但他办教育的方法,与别人大不相同。

他的朋友中,蔡元培重塑了北大,严修创办了南开,唐绍仪创办了山大,办的都是大学。只有他,力主中西合璧的新式教育应从娃娃抓起,应覆盖全社会而不留任何盲点,应从幼儿园、小学、中学、职业教育开始。他自己生活上至勤至俭,却倾其所有,连续十几年,一口气办了近400所各种门类的基础学校,完成了一个完整的近代国民教育体系。早在1903年他去日本考察教育时,要求“学校形式不请观大者,请观小者;教科书不请观新者,请观旧者;学风不请询都城者,请询市町者”。

蔡元培不同意张謇,他说:“没有好大学,中学师资哪里来?没有好中学,小学师资哪里来?所以我们第一步当先把大学整顿。”可张謇却认为,老师可以从师范里来。小学为先,师范为本,办基础职业教育,才是数十年后彻底提升国民素质的根本之法。他和黃炎培一起创办了中华职业教育社,甚至还去改造妓女和囚犯。这些观点即便在今天,对国民教育方向是精英化还是平民化的问题,对扶贫攻坚等民生工程,仍有探讨价值。

张謇的朋友们办的那些大学里,出来了一批批中国现代化精英名流,他的朋友们也自然成了一脉脉学派领袖,名满海内外。而张謇的学校里出来的,是一批批优秀基层教师,一批批有文化的工人农民,一批批医生与农技师,一批批学会基本技能的残疾人和被改造过的囚犯、妓女。这些人没有能力来光大他的名声、支撑他的学派,而是化成了中国现代化沃土中的一粒粒种子,化成中国国民素质脱胎换骨过程中的一滴滴泉水。至今,没有一个近代名人说自己是张謇的学生。

功成不必在我,功不必急功近利而成,功当在多年后验其效。南通既不是政治中心,也不是经济中心,但一百多年来,却始终保持着模范城市的地位。正是这些有文化的普通人,持续孕育出几代新中国的各界骨干。张謇创办和支持过的那些学校,多年后都发展成为海内闻名的大学——他1902年创办的通州民立师范学校附设农科,变成了扬州大学;他1905年支持创办的复旦公学,变成了复旦大学;他1915年参与创办的南京高等师范学校,变成了南京大学、东南大学、南京师范大学和上海财经大学;他1917年支持复校的同济医工学堂,变成了同济大学;他曾经资助并任校董的南洋公学,变成了上海交通大学;他参与发起并任校董的暨南学校,变成了暨南大学……

还有一批他创办的更为专业化的技术学校,也变成了各行业的最高学府。如他1910年创办的中国陶业学堂,变成了景德镇陶瓷大学;他1911年创办的吴淞商船学校,变成了上海海事大学和大连海事大学;他1912年创办的南通纺织专门学校,变成了东华大学;他1912年创办的吴淞水产学校,变成了上海海洋大学;他1915年创办的河海工程专门学校,变成了河海大学。

再回到人们最熟悉的那个老标签“民族工业家”。和其他搞航运、交通、化工、金融的巨子相比,张謇主要搞轻工业,兼以开垦盐荒治理淮河。一度想发展航运,但没有成功。大生纱厂只有1912年到1921年的十年好光景,1925年就被债权人接管了。然而,是张謇,而不是那些更成功的巨商们,被现代企业家们追溯为精神领袖。因为他主动挑到肩上的社会责任,远远超出了实业家和商人的身份。

实业救国,实干兴邦,是张謇的理想。他从来不是想建立一个商业帝国,而是想建设一个理想社会。他所提倡并身体力行的是,企业家不仅要做大,更要做实;不仅要爱国,还要爱社会;不仅要办慈善办公益,还要育平民担责任。这是士大夫的根本价值观所决定。而企业家精神加传统士大夫精神正是中华近代商道的内核。

父亲张謇:“他年能爱国,是我好孙儿”

张謇一生爱国观念最为浓厚,不论什么时候,都着重教人爱国。他平日向学生演说,屡屡说及,家庭方面,教导子孙,也注意这一点。据张孝若回忆:

我九岁时,稍稍能自己看书,他就买商务印书馆出版的《爱国二童子传》给我看。到了我的儿子融武满周岁那一天,俗例在那天,要摆了许多各式各样的东西,有文具,有用具,在小儿的面前,让他去拿,拿到什么,就祝他将专长什么。那回融武别的东西都不拿,只拿起一面国旗。父亲很喜欢,有一小诗:睨戈不曾提,从容舞国旗;他年能爱国,是我好孙儿。

父亲一生思想事业,富于创立的个性,但是取法欧美的地方很多,和外人交游往还,也很高兴。唯独不愿意居住在租界或是在租界范围以内购置产业。父亲认为托庇外人势力,是一件极可耻屈辱的事。对于中国人,不是在朝做官,就是上租界居住的流行惯性,最所痛恨。他的意思,认为一个人在社会,总要有一件基本的技艺或职业。做官完全是唱戏的玩票,不能拿他当职业,更不能靠他发财、做生意经。所以父亲不做了官回转来,仍旧经营他的事业,这才叫真正的归田,真正的爱国。

父亲对民国以来的人物,很钦敬孙文、蔡锷二公,认为孙公是创造革命的人,蔡公是复兴民国的人。功绩都很大,都是为国奋图,积劳而死,死了都没有钱,尤可见得二公人格的伟大。

孙先生辛亥回国以后,父亲和他见面,参与创国及组织政府的大计。因有同舟之雅,情感很为融和。后来虽然趋向不同,各走各路,而彼此依然是很关切,为国为民的怀抱,也是一样的热烈。孙先生在民国十一年在粵经部下叛变,回到上海,我去谒见慰藉他,他致问父亲,情意殷殷,随手题了一张最近相片,送给父亲,并且还拿了一本英文《实业建设计划》,题了款送给我读。

等到十四年,孙先生在北京身故后,父亲接到电信,极为哀悼,在公共体育场开了一个盛大的追悼会,着礼服亲去主祭,演说:“中国以四五千年之君主国体,一旦改为民主,在世界新趋势则顺,在世界旧观念则逆,况以一二人为之,则因逆而更难,而孙中山不畏难,不怕苦,不耻,屡仆屡起,集合同志谋举革命,千回百折,备尝艰苦,至辛亥年,事会凑合,卒告成功。从历史上看来,中国革命之第一任,要推商汤……中山之革命,则为国体之改革,与一朝一姓之更变,迥然不同。所以孙中山不但为手创民国之元勋,且为中国及亚东历史上之一大人物!今在京师病殇……南通特先开会,鄙人已有挽联,挽联所云,上四句是在南京临时政府时事,当时有宋教仁在场,宋甚赞同……下四句则希望将来有人拨乱反正,安定国家,亦不可忘手创民国之人,及革命以来十四年恩怨相寻,波澜起减,久久不安之源流曲折也……”

1926年8月,张謇发烧,仍照常和工程师们一起去视察江堤,结果越烧越重,不久便与世长辞,终年73岁。他临终时没有言语,没有计划,没有留下遗嘱。他的最后几首诗,是生病前三天的《星二首》。这一天是农历六月十八,本来应该有较圆的月亮。他夜深不眠,守候许久,却没等到。

(其一)江昏不得月,暑盛独繁星。掠电偏难掩,摇风闪未宁。有人愁太白,无始满空青。岁已非吴越,占家莫狃轻。

(其二)聚若真成汉,沉忧独庶民。在天犹没浪,照地若为春。帝坐虚共主,农祥愿丈人。斗箕勿相笑,南北正烟尘。

“江昏不得月,暑盛独繁星。”没有皓月一轮,只有星斗漫天,如同1926年的中国,几十个割据的军阀,百十个争斗的政党,实质的统一仍遥遥无期。此时,北伐军刚刚誓师出征(7月9日),“斗箕勿相笑,南北正烟尘。”新的历史因缘,将在这烟尘中诞生。张孝若记得:“到父亲逝世那年,他还希望和平统一。”

张謇精神:家国天下的初心始终不变

关于对张謇的历史评价,胡适的一篇序言流传最广。胡适比张謇小30余岁,从没见过张謇,但却是张謇参与筹办的中国公学所培养出来的。

胡适写道:“张季直先生在近代中国史上是一个很伟大的失败的英雄,这是谁都不能否认的。他独力开辟了无数新路,做了三十年的开路先锋,养活了几百万人,造福于一方,而影响及于全国。终于因为他开辟的路子太多,担负的事业过于伟大,他不能不抱着许多未完的志愿而死。”

张謇的政治道路,是失败的、中断的。但他顽强地创造了无数条覆盖于荆棘下的小路,经过百年大潮洗刷之后,这些小路显露出来,密密麻麻连成了一条新的路网,到今天还能供人行走。无论历史如何变迁,家国天下的初心始终不变。因此,张謇是谁?胡适的序,“不是结束,只是开始”。

2020年11月12日下午,习近平来到南通博物苑,参观了张謇生平展陈。习近平指出,张謇在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,帮助群众,影响深远,是中国民营企业家的先贤和楷模。其实早在7月21日的企业家座谈会上,习近平就曾以张謇等爱国企业家为榜样,勉励企业家主动为国担当、为国分憂,正所谓“利于国者爱之,害于国者恶之”。张謇百年前留下的精神赓续至今,对当代企业家有重要的启示意义。

“当今世界遇到百年未有之大变局,张謇精神在当下成为了一面镜子、一根标杆。”上海社会科学院原副院长何建华认为,企业家精神作为文化行为,具有一种传承的思想魅力与精神价值,是一代代企业家在实践中升华的结晶,“张謇精神非但没有过时,而且随着时代进步与实践升华,被赋予了新时代的新内涵,当代企业家与青少年应该在‘坚定梦想理想,坚持创新创造,坚信实干苦干的启示下砥砺前行”。★

(责编/陈小婷 责校/李希萌、陈毓静 来源/《最伟大的失败英雄——状元实业家张謇》,张孝若著,华中师范大学出版社北京出版中心2013年4月第1版;《张謇:中国现代纺织业开拓者》,陈红晓著,中国财政经济出版社2014年1月第1版;《张謇是谁》,潘岳/文,人民网2018年11月9日;《寻找“张謇”》,贲腾、付奇/文,《新华日报》2020年11月23日等)

张謇大事年表

1853年:出生于江苏海门。

1876年:到庆军统领吴长庆军中做幕僚。

1882年:随吴长庆赴朝鲜援助平乱。

1888年起:先后担任赣榆选青书院、太仓娄江书院、崇明瀛洲书院、南京文正书院、安庆经古书院等处的院长。

1894年:考中状元,被授予翰林院编修一职。

1895年:开始筹备创办大生纱厂。

1900年:八国联军攻陷北京后,刘坤一、张之洞倡导“东南互保”,张謇是暗中牵线人之一。

1901年:在吕泗、海门交界处围垦沿海荒滩,建成了纱厂的原棉基地——通海垦牧公司。

1903年:应邀参观日本第五次国内劝业博览会,详尽考察了日本实业、教育界。

1906年:与汤寿潜、郑孝胥等发起成立预备立宪公会。

1909年:被公推为江苏谘议局议长,随即开始酝酿奏请朝廷速开国会。同年,创办南通电灯厂,南通市区开始用电灯照明。

1912年:起草《清帝逊位诏书》。南京临时政府成立后,任实业总长;同年,改任北洋政府农商总长兼全国水利总长。

1915年:袁世凯接受日本提出的“二十一条”的第一至四条要求时,他愤然辞职,在袁世凯复辟称帝之前彻底与袁世凯斩断了联系。

1916年:建立第一所民办气象台。

1918年:与熊希龄、蔡元培等人发起组织“和平期成会”,推动南北和平。

1922年:北京、上海报纸举办民意测验,张謇以最高票当选为民众“最敬仰之人物”。

1926年:病逝于南通,终年73岁。