萨蒂:三首《吉姆诺佩蒂》中的简约主义思维及其创作精神

(上海音乐学院 上海 200031)

一、萨蒂的钢琴音乐创作

萨蒂在一生中一共创作了150 多部作品,包括钢琴、歌曲、合唱、管弦乐曲(多半是戏剧配乐)。其中钢琴作品多达95 部,在数量上约占百分之六十,具有绝对的“统治力”。萨蒂许多关于风格的创新、思想的转变等也主要是在钢琴作品中进行实践的。如第一首具有“印象主义”风格特点的作品——三首《萨拉班德》,又如1911 年重回圣歌学校进行学习,创作了许多具有复调风格的合唱和管弦乐作品,在发现重回学校学习并不能解决自身问题之后,萨蒂马不停蹄的选择了创作钢琴作品来作为对传统更为激烈的反抗。

由此可见,钢琴创作毫无疑问是萨蒂创作的重心。萨蒂一生中有超过一半的时间在进行钢琴作品的创作,且重要的风格转变等也是最先在钢琴作品中得到反映。三首《吉姆诺佩蒂》(1888),紧随在三首《萨拉班德》(1887)之后,不仅继承了前者的“印象主义风格”特点,还发展出了某些“新古典主义、简约主义”风格的特点。

二、三首《吉姆诺佩蒂》的创作背景

《吉姆诺佩蒂》创作于1888 年,是一部共三首的钢琴套曲。是在萨蒂从巴黎音乐学院退学后创作的。《吉姆诺佩蒂》的原文是“Gymnopedies”,这个词是萨蒂自创的一个词,但是它有明确的来源,它来自于古希腊语,指的是源自古希腊代斯巴达祭祀太阳神的祭典,意为年轻人赤裸着身体在神殿前献上神圣的舞蹈,十分雄壮、勇猛。萨蒂在阅读了福楼拜(Gustave Flaubert,1821-1880)的著作《萨朗波》之后,心生灵感便创作了《吉姆诺佩蒂》。这个说法之所以可信度较高、获得了大多数学者的认同,是因为有资料表明萨蒂在1887 年从军队“装病”退伍之后,在“养病”期间,阅读了福楼拜和佩拉当等人的文学著作,而《吉姆诺佩蒂》的创作时间刚好是其后的一年,即1888 年。萨蒂创作此曲的动机有一个共同的特点——那就是标题、灵感、题材等方面都是从古希腊、古罗马中而来,它们都从“过去”来,即萨蒂创作时,在题材上回到了“过去”,这就具有某些新古典主义风格的特点。

三、三首《吉姆诺佩蒂》中的简约主义思维

(一)曲式结构上的“简约主义”特征

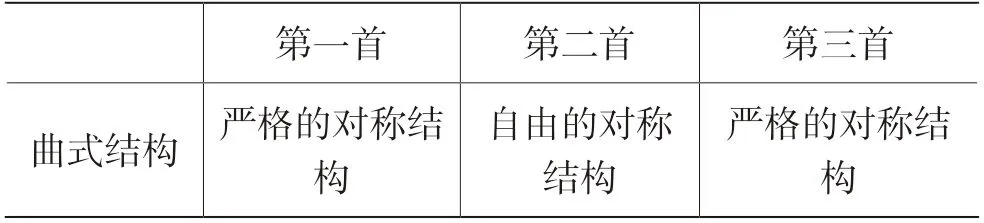

三首《吉姆诺佩蒂》虽说是萨蒂最早带有“新古典主义”风格的作品,但是这三部作品并没有与真正意义上的新古典主义作品在曲式结构上表现的一样,即它并没有使用过去复杂的曲式结构,如组曲、帕萨卡利亚、奏鸣曲等等。萨蒂在这三首作品中曲式结构的安排体现出某种简约、清晰的特征,而其手段就是无处不在的对称结构。

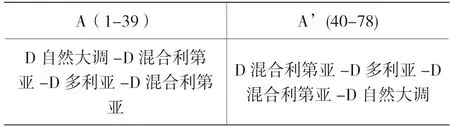

以第一首《吉姆诺佩蒂》为例,依据对其调式以及终止的分析,其曲式结构图如下:

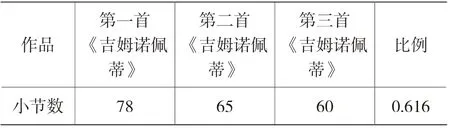

通过对其曲式结构的分析,笔者发现,第一首《吉姆诺佩蒂》的结构可以分为两个十分均衡的部分,无论是在小节数(各39 小节)、还是调式上都呈现出极其严格、完美的对称结构,这显然是萨蒂精心安排的结果呈现。唯一略有区别的地方是在两个部分的结束处,在和声和调式上略有不同。此外,关于三首作品的整体结构,萨蒂又从另一种清晰、简约的方式上获得了灵感,那就是黄金比例。黄金比例又被称为黄金分割(Gold Section),是一种自古希腊时期便应用于美术、雕刻、音乐中的一种比例原则,被认为是完美的“比例原则”。简而言之即:当一条线段AB 被C 点分割成两部分时,如果AC:AB=CB:AC=0.618 时,即是“黄金比例”,C 点此时也被称为黄金分割点,如下图:

而“黄金比例”原则,在三首《吉姆诺佩蒂》中的使用,并不是像许多过去的作品一样:在一首独立的作品中,用黄金比例来构建“高潮”。而是用来安排各乐章的小节数,构成整部作品的一种结构思维。

总之,从整体构思到各种音乐要素都表明这三首《吉姆诺佩蒂》之间存在着高度的“一致性”,因此,在后文中就其“多样化风格”特点进行讨论时,若只就其中某一首的某一个特点进行举例时,说明对于另外两首也同样适用。此外,这种“一致性”虽不能说是某种风格。但是却广泛的只存在于萨蒂三首成套的作品中,也是萨蒂的一种独有、特有的特征。此外,三首《吉姆诺佩蒂》采用的也是自始而终的旋律加单一的柱式和弦织体,且二者之间各司其职,互不干扰,显得十分和谐、明晰。而这种略显简单的伴奏织体也体现了旋律的中心地位,使得旋律部分清晰可听。

(二)三首《吉姆诺佩蒂》中的重复手法

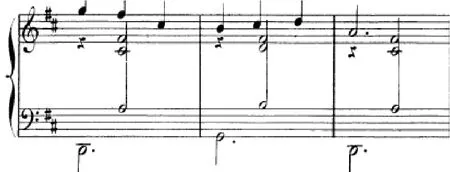

谱例2a:第一首《吉姆诺佩蒂》主题

谱例2b:第一首《吉姆诺佩蒂》主题展开部分

真正意义上的简约主义音乐,除了材料上的简洁外,最重要的创作手法便是重复。三首《吉姆诺佩蒂》中自始而终的伴奏织体,这个以柱式和弦为主的伴奏织体是形成整部作品“不变”的基石,也是整部作品获得“静态”发展的主要来源。其次便是三首作品中旋律的展开。以第一首《吉姆诺佩蒂》为例,主题旋律及其发展共十个乐句,在音区、音域、节奏、力度、速度上均无较大变化,所使用的材料极其简单,仅仅只是单旋律的进行。只是在调式、和声、具体音高上有略微的变化,这一点正符合了简约主义所提倡的以“重复”为基本手段,在“不变中求得变化”的宗旨。(见谱例2a、2b)

最后就其三首成套的整体乐章安排而言,毫无疑问,也是某种意义上的重复。三首作品在绝大部分音乐元素中都具有高度的“一致性”,也是在调式和和声及具体的音高上略微形成对比。因此可以看作是上述重复基础上,更高一级轮廓上的一个“重复”。

四、三首《吉姆诺佩蒂》中的创作精神

萨蒂一生中经历过多次风格的转变,似乎音乐史上从未有过任何一位作曲家经历过如此多的风格转变。而且每一次转变都没有如斯特拉文斯基般,有明显的时间、作品、著作作为划分截点。萨蒂的风格是混合的、杂糅的、不断舍弃又重新拾取的、是混合贯穿的。是由于其生活经历的长期的、本能的反抗,促使他在音乐创作的道路上不断地、一次次地偏离传统,不甘于固步自封,寻找属于自己的道路,这也是萨蒂价值的本质体现,也是萨蒂一生未曾动摇半分的创作精神——即对“创新”,对“可能性”的永恒追求。

萨蒂在法国音乐学院学习时,这种创作精神就使他和学院的循规蹈矩生以隔阂,并且愤然从音乐学院退学。之后三首《萨拉班德》中首次带有“印象主义”风格的创作技法和思想观念被德彪西“用作更高深的目的”发扬光大时,萨蒂便立刻止住了在这方面的探索。转而将目光投向了带有新古典主义风格和简约主义风格的作品,如三首《吉姆诺佩蒂》。与此同时,三首《玄秘曲》中的简约主义元素也开始显现。萨蒂的风格转变频繁、持续的周期也愈来愈短,如某些幽默、讽刺、荒诞的钢琴小品,如立体主义的《炫技表演》、超现实主义的《体育与娱乐》、晚期又重新拾起严肃的新古典主义风格的《苏格拉底》等等。

萨蒂的一生不是正在追求“创新”,就是在追求可能性的路上,正是他一次次的否定传统又否定自己,才遭受到诸多的非议,而每一次的批评又会迎来萨蒂更加猛烈的“悖离”。这与萨蒂“薄弱”的作曲技术,并无多大关系。也正是这样,萨蒂才能启发之后从19 世纪末一直到20 世纪50、60 年代期间如此多的风格,他是一位伟大的“预言家”,是一位拥有不断追求“创新”和“可能性”创作精神的“急先锋”。这也解释了为何关于萨蒂的影响和价值被广泛的集中在思想、观念,而非其作品本身。

注释:

①古斯塔夫·福楼拜,法国作家。被认为是法国“自然主义”文学的创始人,代表作有《包法利夫人》。