配对进近模式分析及研究进展

陈亚青,马义龙,何昕

(1.中国民用航空飞行学院 民航飞行技术与飞行安全重点实验室, 广汉 618307)(2.中国民用航空飞行学院 空中交通管理学院, 广汉 618307)

0 引 言

目前,我国平行跑道的仪表运行模式按照跑道用于进、离场的使用方式,可以分为:相关平行仪表进近模式、独立平行仪表进近模式、独立平行离场模式以及隔离平行运行模式四种方式。但是上述四种运行模式都要求两条平行跑道中心线的间距不小于760 m,也就是说这四种平行跑道仪表运行模式都不适用于近距平行跑道[1]。

当前,世界民航运输业蓬勃发展,我国作为民航大国也正随着民航“一带一路”建设迎来迅猛增长的飞行流量。许多大型枢纽机场,例如北京大兴机场、上海浦东机场、上海虹桥机场、广州白云机场等都建有近距平行跑道,目前这些机场多采用一起一降的类似于隔离平行运行的模式,在相邻的平行跑道实施进近的两机之间需要配备与单跑道运行时相同的间隔。近距平行跑道在这种模式下运行虽然可以在一定程度上增加机场容量,但远没有发掘出其巨大潜力[2]。

早在1996年,美国的R.Stone就提出一种针对近距平行跑道运行的类似于相关平行仪表进近的配对进近运行模式,可以使即将在近距平行跑道着陆的航空器实现成对、有序地“同时”进近。该模式大幅度提升了仪表气象条件下的近距平行跑道的容量, 缩短了和目视气象条件下进场容量的差距,使得在大部分气象条件下,进场容量保持稳定,给近距平行跑道的运行提供了新的方向[3]。

国际民航组织(International Civil Aviation Organization,简称ICAO)于2010年提出航空系统组块升级(Aviation System Block Upgrades,简称ASBU),组块B1-WAKE中要素2指出,要通过修改尾流间隔的适用方式提高建有近距平行跑道机场的进场航空器架次[4]。为此,各国相继开展通过缓解或避开尾流影响进而缩小尾流间隔来增加跑道容量的研究工作,配对进近模式也不断被验证以及完善[5]。

本文综述了配对进近模式的国内外研究进展,综合分析了配对进近模式的总体流程及配对要求,指出了今后配对进近模式的研究发展方向。

1 配对进近模式

航空器的尾流包括发动机喷流和翼尖涡流,做尾随飞行的飞机遭遇的前机尾流主要是翼尖涡流,当两架飞机在做一前一后尾随飞行时,后机受前机翼尖涡流影响较大[6]。

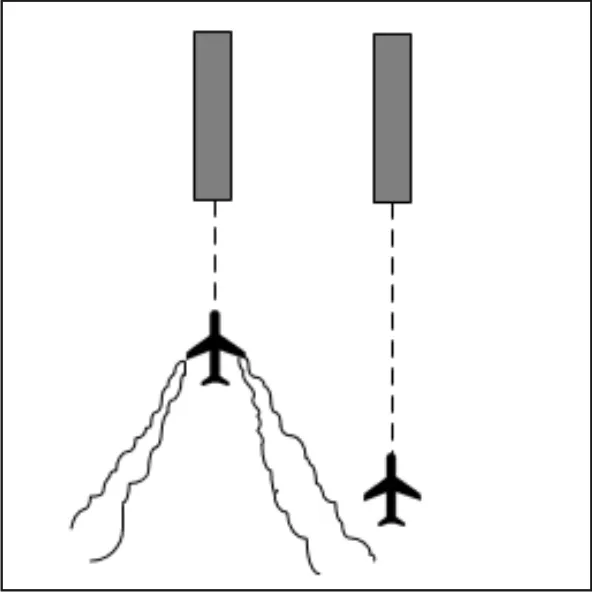

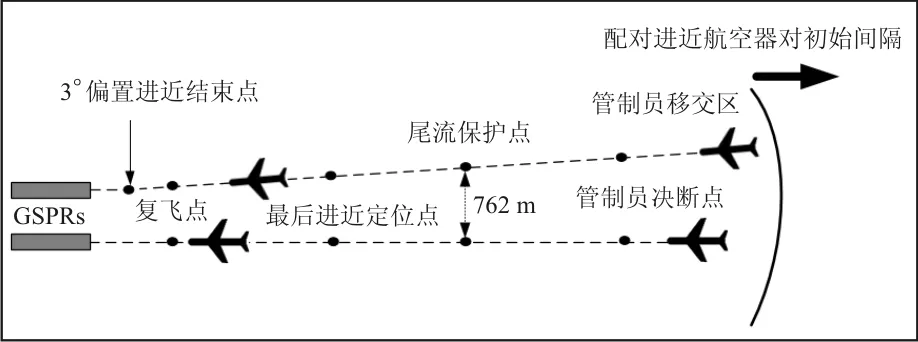

配对进近的两机中在前的飞机称为前机(Target Aircraft),在后的飞机称为后机(Trail Aircraft)或间隔管理机(Interval Management Aircraft)[7]。配对过程中,后机既不能距离前机太近,以免后机误入前机航道或前机错误进近而发生碰撞,也就是说两机之间要满足一个碰撞安全间隔;同时要求后机不能距离前机太远,以在前机尾流到达前避开其尾流的影响,因此两机之间还需要满足一个尾流安全间隔,如图1所示。

图1 配对进近示意图[8-9]

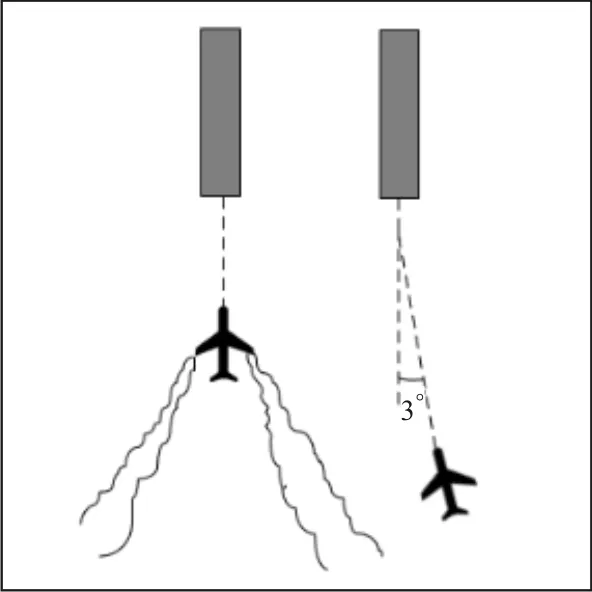

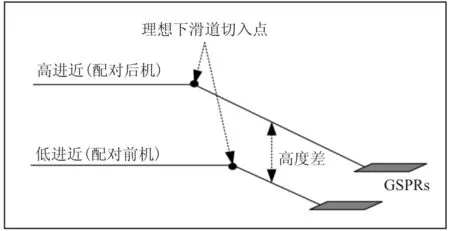

为了同时且更好地避免尾流遭遇和碰撞风险,尾随进近的航空器可以采用3°偏置进近的方式,如图2所示。此外,尾随航空器可以使用高于前机的进近高度以减小尾流遭遇风险,如图3所示。

图2 3°偏置配对进近示意图[10]

图3 配对进近剖面图[11]

美国在旧金山、波士顿等9个机场使用的同时偏置仪表进近(Simultaneous Offset Instrument Approach,简称SOIA)模式,以及近距平行跑道的同时相关进近模式就是典型的配对进近模式,这种配对进近模式可以在天气恶劣的情况下(满足仪表气象条件)增加25%的到达班次,前后两机之间的斜距最小已缩小至1 n mile (1 852 m),缩小了尾流间隔,提高了航班到达率[11-12]。

2 配对进近程序分析

配对进近程序是以配对进近模式实施进近的飞行程序,可以使仪表气象条件下的进场容量达到目视气象条件(Visual Meteorological Condition,简称VMC)下的85%[8]。

2.1 配对进近程序要求

配对进近程序的实施首先要求落地机场建有近距平行跑道、仪表着陆系统和区域导航系统,且要满足VMC[7]。配对进近程序自进场航段开始至最后进近阶段结束,两机驾驶员按照机载设备提示与管制员指挥完成进近[11]。

2.1.1 机型要求

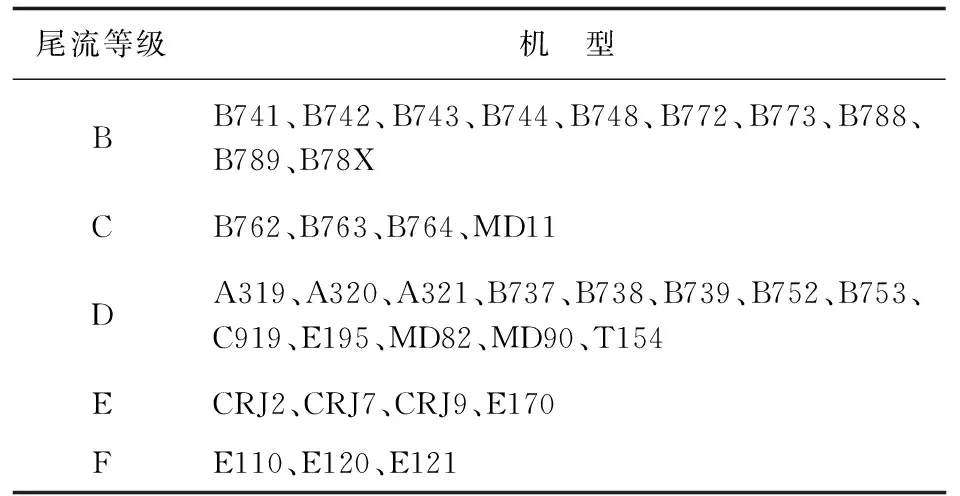

避开尾流影响是配对进近程序实施过程中的关键一环,因此在实施配对进近程序前,必须明确航空器的尾流等级。美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration,简称FAA)根据航空器的最大起飞重量,将航空器划分为六个尾流等级,常见机型的尾流等级划分如表1所示。

表1 常见机型的尾流等级划分[13]

一般地,配对进近程序实施过程中,配对前机为尾流等级为D、E、F的航空器(B757除外);配对两机尾随进近的飞机可以是任意尾流等级。实际上,配对前机尾流等级类型与跑道间距、进近速度等参数有关,具体应该按照相关管理部门针对不同机场所制定的规章选择[14]。

2.1.2 设备要求

配对进近程序的精准实施依赖于先进的机载设备和精密的导航系统。实施配对进近程序的机场必须安装仪表着陆系统(Instrument Landing System,简称ILS),使进近航空器可以实施带有垂直引导的进近程序[13]。符合实施配对进近程序的航空器对都必须配备广播式自动相关监视系统(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,简称ADS-B),以及驾驶舱间隔管理(Flight-deck Interval Management,简称FIM)硬件设备[15-17]。ADS-B每秒钟更新一次数据,包括了发送装置ADS-B OUT、接收装置ADS-B IN和驾驶舱交通信息显示(Cockpit Display of Traffic Information,简称CDTI)器。此外,终端区的管制部门还需要装设ADS-B IN以实时监控飞行动态。

2.1.3 人员要求

(1) 实施配对进近程序对飞行员的要求

要求飞行员掌握配对进近程序的操作流程,无论是作为前机的驾驶员还是间隔管理机的驾驶员都应彼此熟知各自的操作流程。此外,他们必须接受FIM设备的操作培训,包括飞行前、飞行中以及正常和异常程序的处理方法,还应包括前机进近至决断高度时的复飞程序训练等操作[13]。

(2) 实施配对进近程序对管制员的要求

作为负责监控并指挥航空器完成进近程序的直接责任人,进近管制员需要厘清并熟记符合配对条件的典型航空器的机型、典型航空器的进近性能,保证在航空器进场阶段前可以对可供配对的航空器进行筛选并为其配备初始间隔以及进近速度。此外,管制员也应当同飞行员一样接受相关设备的操作培训以及配对过程中特殊情况的处理训练。

2.2 配对进近程序流程

(1) 进场和起始进近航段

在距离跑道入口约18 n mile,后机进入管制员移交区(Controller Delivery Zone,简称CDZ)。在此前的尾随飞行过程中,两机应当存在一个0.5~1.5 n mile的初始纵向间隔和300 m以上的垂直间隔[16]。

当飞机对进入管制员移交区后,管制员将对做尾随飞行的飞机对进行初步筛选,看其是否符合配对进近程序要求[7]。对于满足配对进近程序要求的飞机对,管制员将在管制员决断点(Controller Decision Point)发布下降指令,并分别为配对前机和后机配备进近高度和进近速度。后机应以3°的偏角实施进近且较前机配备较高的进近高度,此时两机的垂直间隔仍应满足300 m的安全间隔。对于不满足配对进近程序要求的飞机对,管制员按照常规的程序指挥[16]。

(2) 中间和最后进近航段

飞机对飞过管制员决断点后,配对后机的机组通过ADS-B IN获取来自配对前机ADS-B OUT发送的前机进近速度、下滑角度、飞行高度以及两机纵向间隔等数据,并显示在驾驶舱交通信息显示器CDTI上。后机机组根据CDTI显示的数据信息进行调整并保持与配对前机的安全距离,以免当配对前机错误进近时与配对后机发生碰撞,且使其能够在到达尾流保护点(Wake Vortex Protection Point)后可以避开前机尾流影响[16]。

尾流保护点位于两机航向道侧向间距2 500 ft(762 m)处,当尾机到达该点时,两机不再需要配备300 m的垂直安全间隔。此时前机将以恒定的速度进近,尾机仍根据FIM航空电子设备给定的参数调整与前机的距离,保证其始终位于碰撞危险区和尾流危险区之间的理想运行区(Normal Operating Zone,简称NOZ)内,直至两机确定最后进近定位点各自进近完成配对,前机到达决断高度前飞行员不可以关闭自动驾驶[16-17]。完整的配对进近程序流程如图4所示。

图4 配对进近程序完整流程图

3 配对进近模式研究进展和趋势

自提出至今,配对进近模式的研究重点主要集中于飞机对中前后两机的碰撞安全前界和尾流安全后界及其风险评估,也就是后机的理想运行区域即配对进近安全区域的确定,以及实施配对进近模式后的跑道容量评估。

3.1 国外研究进展

2000年,美国米特公司首次提出3°偏置配对进近,这种同时偏置仪表进近方式可以更好地避免尾流遭遇风险,这一研究成果对此后配对进近模式的研究起到很大作用,为目前波士顿、旧金山等机场实施的同时偏置仪表进近模式提供了理论指导[10]。2001年,该公司的先进航空系统发展中心和乔治亚理工大学工业与系统工程学院都在飞行模拟器上对配对进近初始程序进行了测试,为进一步定义驾驶舱任务以及开发驾驶舱间隔管理系统奠定了基础[18]。2009年,NASA提出蒙特卡罗的方法对于配对飞机尾流遭遇风险的模拟计算具有适用性,配对进近的安全区、配对前机错误进近时的碰撞风险也可使用蒙特卡罗方法进行模拟计算[19-21]。2014年,兰利研究中心通过构建尾流运动学模型的方法对实施配对进近模式的飞机对进行尾流遭遇风险计算,为使用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)定量的分析尾流遭遇风险提供了参考[22]。随着民航通信、导航、监视设备和空管新技术的发展,配对进近模式的运行在ADS-B监视设备、下一代告警系统ALAS等先进设备的支持下变得更加安全和高效,为实施基于间隔管理的配对进近程序奠定了基础[23-26]。2018-2019年,由NASA出资,MOSAIC ATM公司、美联航、Honeywll公司等联合策划并在旧金山国际机场进行了配对进近模式的飞行试验,试验得到的数据为配对进近模式的进一步实施提供了保障[13,16]。2019年,美国联邦航空局飞行研究和分析小组,使用快速时间模拟方法对配对进近过程中飞机对的碰撞风险进行分析,得出影响碰撞安全前界的因素为配对前后两机的速度差异、跑道中心线间距及进近对准类型(直线进近或偏置进近)[27]。

3.2 国内研究进展

3.2.1 配对进近模式碰撞风险研究

我国近距平行跑道启用较晚,但已有研究者参考国外先进的跑道运行模式对我国在近距平行跑道上实施配对进近模式进行了可行性分析[28-30]。2008年3月,随着国内首对近距平行跑道在上海浦东机场启用,有关配对进近模式的研究也逐步深入到其运行过程中的安全问题。吕宗平等[31]使用事故树分析法对配对进近的碰撞风险进行了系统性分析;卢飞等[32]、王健等[33]基于定位误差分布和导航误差分布以及尾流避让需求建立了配对进近碰撞风险评估模型,对配对进近纵向碰撞风险做出了评估;孙佳等[34]采用蒙特卡罗方法分别模拟了在有无避让机动时前后机的碰撞风险,并对采用3°偏置进近时的碰撞风险进行了分析,得到可以保证安全的最小间隔;田勇等[35]在考虑了前机错误近进和尾流对后机的影响,建立了运动学模型,得出前后机的最佳起始纵向间隔;牛夏蕾等[36]、王莉莉等[37]通过建立配对进近最小跟驰模型获得前后机的最佳纵向间隔和有效的起始安全区;卢飞等[38]通过建立配对进近模式的侧向风险评估模型,得出后机采用偏置进近可以有效降低该模式对实际导航性能的要求。

3.2.2 配对进近安全间隔研究

何昕等[39]考虑了慢机错误地闯入快机航向道和前机尾流在最大不利侧风影响下对后机的影响,分别建立了防撞安全边界和尾流安全边界模型,提出了可以实时、定量地计算两种配对方式下的理想运行区域范围的方法;并基于“人、机、环、管”思想对配对进近运行中可能存在的风险进行了研究,提出人的因素是最关键的因素[40]。另外,通过建立运动学模型分析配对飞机对安全间隔的方法也是配对进近安全运行研究的热点。宋斐[2]通过建立机动避让运动模型和尾流运动模型,采用微分对策理论求解两机的运动轨迹,确定了初始的最小纵向间隔值;谷润平等[17]基于配对进近流程,建立了运动学模型,分析了初始间隔、最大允许间隔等参数的变化对前后两机碰撞风险的影响。我国对于配对进近安全间隔的研究已经初见成果,但缺乏对配对两机动态间隔管理的研究。

3.2.3 近距平行跑道容量研究

关于实施配对进近程序后近距平行跑道的容量问题,也有研究者做出了评估。郑少行等[41]借鉴单跑道容量模型,构建了配对进近运行模式下的近距平行跑道容量计算模型,结论表明配对进近模式可以大幅提高近距平行跑道容量。颜于杰[42]同样通过近距平行跑道配对进近的跑道容量评估模型验证了该模式在增加跑道容量上的优势。可见这种运行模式的引入对于我国民航强国建设提供了助力。

3.3 配对进近模型发展趋势

我国民航领域以及对于配对进近模式的研究主要集中在碰撞风险评估、尾流遭遇风险评估即配对进近安全区的前界和后界问题,实施配对进近程序机场的跑道容量评估等几个方面,评估结果与国际相比较为保守,配对进近安全区方面的计算结果相对粗糙,这对于配对进近模式在我国成功实施来说还远远不够。因而在以下四个方面还需做出努力和突破:一是根据国内现有研究成果和实际运行经验推进我国航空器尾流重新分类(RECAT-CN)的进行,完善平行跑道同时仪表运行的管理规定;二是加深对配对进近安全区的研究,使之实现精细化、动态化;三是加快发展民航智能交通系统和空管新技术,研发用于实施实时的间隔管理设备;四是在进行尾流试验后对配对进近程序进行试验飞行。

4 结束语

配对进近模式在旧金山机场的运行体现出了其十分突出的优越性,该模式已成为目前增加近距平行跑道容量的最佳选择之一。作为民航大国,我国大多数枢纽机场都建有或即将投用近距平行跑道,巨大的飞行流量需要更多的跑道容量作为支撑,迫切需要引进新的近距平行跑运行模式进行跑道扩容,配对进近模式或是最佳模式之一。