晕针后踝泵与髋泵操作疗效差异

邓启龙 朱靖 何承敏 周苗 王璐 马光兴 吴仕超

[摘要] 目的 探讨患者晕针后行踝泵与髋泵操作的效应差异。 方法 回顾性分析2017年9月至2020年6月温州医科大学附属台州医院等5家单位共44例晕针患者临床资料,患者分为踝泵组(18例)和髋泵组(26例),比较两组患者临床特点、总缓解率、缓解效率及治疗依从性等情况。 结果 两组患者晕针类型、晕针体位、年龄、性别比较,差异均无统计学意义(P>0.05),两组处理晕针总缓解率比较,差异无统计学意义(P>0.05);但两组患者缓解效率和治疗依从性比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。 结论 髋泵和踝泵均是缓解晕针不适的有效方法,但髋泵在缓解效率和治疗依从性上有比较优势,值得进一步研究和推广应用。

[关键词] 髋泵;踝泵;晕针;针刺;微针刀

[中图分类号] R229 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2021)30-0132-04

[Abstract] Objective To investigate the difference of efficacy between ankle pump and hip pump after acupuncture syncope. Methods The clinical data of 44 patients with acupuncture syncope admitted to 5 units including Taizhou Hospital Affiliated to Wenzhou Medical University, etc. from September 2017 to June 2020 were retrospectively analyzed. The patients were divided into the ankle pump group (n=18) and the hip pump group (n=26). The clinical features, total response rate, remission rate and treatment compliance of the two groups of patients were compared. Results There were no statistically significant differences in all the types and positions of acupuncture syncope, ages and genders of the patients in the two groups(P>0.05). There was no statistically significant difference in the total response rate of treating acupuncture syncope between the two groups(P>0.05). However, there were statistically significant differences in remission efficiency and treatment compliance between the two groups of patients(P<0.01). Conclusion Both hip pump and ankle pump are effective methods to relieve discomfort caused by acupuncture syncope, but hip pump has comparative advantages in relieving efficiency and treatment compliance, which is worthy of further research and promotion and application.

[Key words] Hip pump; Ankle pump; Acupuncture syncope; Acupuncture; Micro needle knife

目前“暈针”概念尚不统一,中医讲的晕针是针刺相关[1],临床上普通针刺、穴位注射、采血、微针刀等针刺类操作时均可见极少数患者出现不适,表现为头晕或晕厥、心慌、面色苍白等[2-3]。晕针与患者生理、心理、所处环境、体位、接受刺激强度、时间及操作者操作规范、熟练程度等多种原因相关[4]。晕针一旦发生后,常用的处理方法包括停止操作,退出或拔除针具,患者仰卧去枕抬高下肢,踝泵或服温热水、糖盐水等处理方法[5]。髋泵具有与踝泵、服用温热水等相似作用,研究者临床实践中发现,髋泵缓解晕针有一定比较优势,但相关报道较少,本研究通过对44例晕针患者临床资料进行回顾性分析,进一步明确髋泵相对踝泵治疗晕针患者不适的效应差异和优势,探讨其机制,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

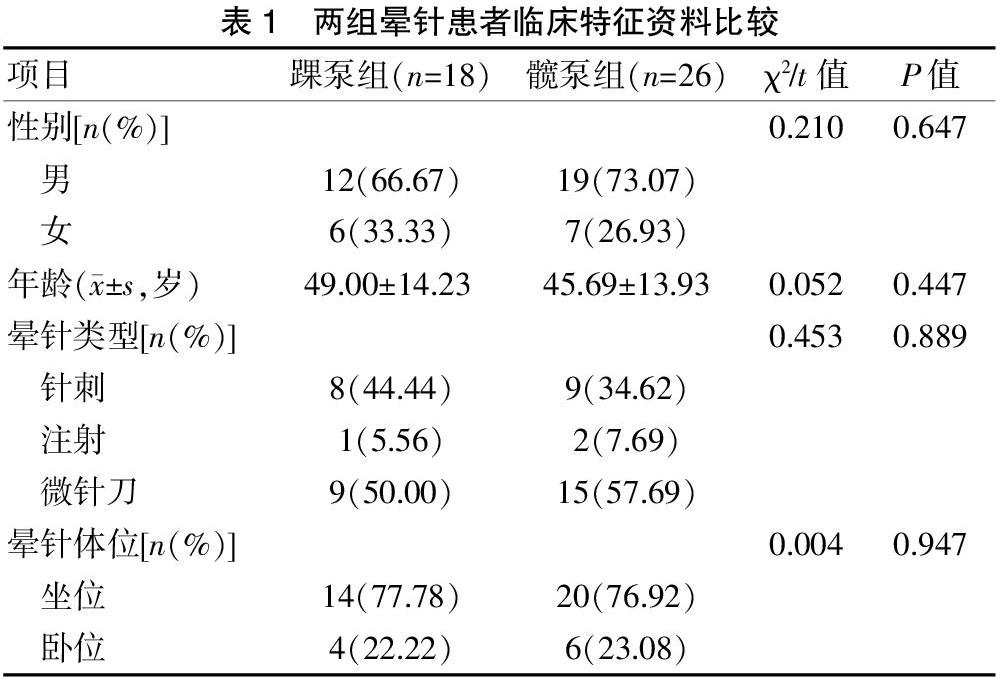

回顾性分析2017年9月至2020年6月温州医科大学附属台州医院、湖北中医药大学附属国医堂、青岛市中医医院、宁波市奉化区中医医院、贵州省遵义市习水县人民医院针灸、康复诊室或病房晕针患者44例。纳入标准:①晕针表现:头晕或晕厥、心慌、面色苍白等[2-3,6],包括针刺、穴位注射、动静脉采血及微针刀常规操作过程中或操作后出现晕针;②患者晕针后单独采用踝泵或髋泵处理方案,其中≤2 min缓解不服用糖水或生理盐水,>2 min不缓解,加用生理盐水或糖水的晕针处置方案;③所有患者或家属对处置方案知情同意,研究经医院医学伦理委员会同意。排除标准:患有糖尿病、高血压、低血压、器质性心脏病、脑血管病、贫血等常见头晕疾病者[7-8]。晕针后其中接受踝泵患者18例,接受髋泵26例,两组患者临床特征包括性别、年龄、晕针类型、体位比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 方法

根据晕针患者晕针后使用的缓解晕针方法的差异将晕针患者分为两大类,如下。①踝泵:停止针刺类操作,拔出针灸针、微针刀、注射或采血针头,按压针口,患者仰卧去枕抬高下肢,踝泵,即踝关节来回屈伸。操作2 min,无明显改善者,加予口服生理盐水或糖水50~100 mL/次,1~2次。②髋泵:停止针刺类操作,拔出针灸针、微针刀、注射或采血针头,按压针口,患者仰卧去枕抬高下肢,髋泵,即患者双下肢伸直状态下,髋关节行重复性主/被动屈伸动作,具体操作为下肢伸直或轻度屈膝状态下屈髋70°~ 90°,维持3~5 s,然后伸膝伸髋,下肢放平3~5 s,重复上述动作,单腿或两腿交替进行。操作2 min,无明显改善者,加予口服生理盐水或糖水50~100 mL/次,1~2次。

1.3 观察指标

①总缓解率;②两组缓解效率;③晕针治疗后依从性(续治及复诊患者占比)。

1.4 统计学方法

采用SPSS 16.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

踝泵组与髋泵组总缓解率(100.00% vs. 100.00%)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。踝泵组≤2 min,未服用糖水或盐水缓解患者百分比(33.33%)显著低于髋泵组(84.62%),>2 min,加糖水、生理盐水缓解患者百分比(66.67%)显著高于髋泵组(15.38%),差异均有统计学意义(P<0.01)。踝泵组续治或复诊患者百分比(27.78%)显著低于髋泵组(88.46%),放弃或中断治疗患者占比(72.22%)显著高于髋泵组(11.54%),差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2。

3讨论

晕针主要表现为头晕、目眩,可伴恶心、面唇苍白、大汗淋漓等,晕针严重者可进一步发展为四肢厥冷、不省人事、二便失禁等表现[6]。头晕/眩晕的病因复杂,包括血管源性、耳源性、心源性、低血压、低血糖等[9-10],按解剖部位一般分为前庭系统性头晕/眩晕,包括前庭周围性和中枢性头晕/眩晕,及非前庭系统性头晕/眩晕,包括眼源性、本体感觉性、全身性疾病和颈源性[11]。晕针所致头晕是头晕的一种特殊类型,临床上相对少见。有学者将晕针归属到现代晕厥范畴,但两者不完全相同。晕厥主要包括神经介导的反射性晕厥、OH及直立不耐受综合征、心源性晕厥三大类。神经介导的反射性晕厥中最常见的是VVS,其次为情境性晕厥、颈动脉窦综合征,还有无前驱症状、无明显诱因、不典型临床表现的反射性晕厥。OH即直立不耐受综合征,最常见原因为药物相关,包括血管扩张剂、利尿剂、抗抑郁药等可引发OH;出血、腹泻、呕吐也可引发OH,主要为出血等引发血容量不足所致;还有自主神经功能障碍、糖尿病等神经源性OH。心源性晕厥主要有心律失常性晕厥和器质性心血管合并晕厥。晕厥有多种分类,表现各异,但其基本特征是指一过性全脑血液低灌注导致的短暂性意识丧失,特点是发生迅速、一过性、自限性并能够完全恢复[12],少数能引起严重疾病和死亡[13],但患者晕针时一般意识清楚,救治不及时严重者才会出现意识模糊甚至意识丧失,晕针与晕厥有所差异。中医对晕针有自己的认识,认为针刺相关操作后患者“神不明气乱”或“气乱致神不明”,其中《素问·灵兰秘典论》提到“心者,君主之官也,神明出焉”及“主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤”[4]。但现代晕针范畴广泛,已不局限与中医针刺相关,晕针也发生在小针刀[14]、注射[15]、采血[5]等操作过程中或操作后。中国针灸学会于2014年根据GB/T1.1-2009给出的规则起草了《中国针灸学会标准(ZJ/T D001-2014):针刀基本操作规范》,该规范明确针刀操作前使用0.5%~1.0%利多卡因局部麻醉,局麻同时可加复方倍他米松5 mg或曲安奈德20~40 mg,或强的松龙1~2 mL,局麻药主要用以避免针刀进针时产生疼痛感,激素用以抑制或减轻局部炎症反应及瘢痕形成[16],在该操作规范下实施针刀治疗鲜见晕针患者。但近年来随着微创理念推广,彭学征[17]在传统针刀的基础上改良发明了超微针刀,该类微针刀的刀口仅有0.4 mm,破皮时微痛,可以不依赖麻药和激素而单独应用,深受临床针刀从业者欢迎,应用日益广泛,但目前微针刀的操作尚未形成统一规范。本研究晕针患者中微针刀相关的晕针患者占比最高,考虑与微针刀治疗过程中未使用麻醉药镇痛,针具质量参差不齐及操作规范尚未统一等因素相關。晕针发生率低,一般可以预见和避免[18],一旦发生需及时识别并处理[1],避免发生“晕厥”等进一步加重表现,并注意鉴别其他原因[19]。本研究中所有患者均排除了因血糖、血压异常,器质性心脏病、脑血管病相关晕厥,尽可能减少晕针相关干扰因素,研究结果发现,所有晕针患者在及时应用踝泵或髋泵处理后均可得到及时缓解,肯定了踝泵和髋泵用来缓解晕针不适的有效性。髋泵和踝泵缓解晕针患者头晕等不适的作用机制相似。患者晕针后伴头晕乏力,肌肉松弛,血管扩张,外周阻力降低,回心血量减少,心脏向头面部输出相应减少,导致头面部血流灌注不足,进而发生头晕、目眩、恶心、面唇苍白等表现。踝泵运动是指踝关节主被动运动[20],缓慢、全范围的跖屈、背伸、内旋、外翻活动,能够引起股四头肌、胫前后肌、拇趾长伸肌、比目鱼肌、腓肠肌、拇趾长屈肌、腓骨长短肌等肌肉收缩挤压血管,促进下肢血液循环和淋巴回流[21-22],进而缓解头晕、面唇苍白等头晕不适。髋泵作用机制类似于踝泵,均能有效缓解晕针不适症状,但两者缓解效率有显著差异,本研究结果提示,髋泵能更快更高效缓解晕针患者不适,具有比较优势,考虑与髋关节运动引发的血管挤压幅度更大、范围更广相关,因为相对于踝关节,髋关节周围血管更粗大,髋关节活动肌肉收缩幅度大,髋关节活动度更大,对腹股沟等处的血管可造成较大幅度的挤压,髋泵运动产生更大幅度的血管挤压-扩张循环,从而引发更快更高效的血液和淋巴回流,但目前相关研究很少,髋泵和踝泵缓解晕针效率差异的影像学和微观作用机制尚有待进一步研究明确。研究结果显示,髋泵组续治和复诊率相对踝泵组更高,提示提高晕针缓解效率具有重要价值,髋泵组比踝泵组更高效地缓解晕针不适,具有重要的临床意义。临床上,针对晕针现象,主要以预防为主[23],既往研究总结了很多种方法,包括操作前交流、心理辅导、健康教育[24]、体位选择[15]等,但仍不可避免的会有一定比例的晕针现象发生。临床上晕针后的处置并不难,但更加简单高效的处置方案仍值得研究。

综上所述,髋泵操作简单,对晕针患者而言,其缓解效率具有显著的比较优势。本研究病例较少,但髋泵作为一种简单高效的缓解晕针的方法,值得临床进一步推广和研究。

[参考文献]

[1] 段玉婷,王超. 晕针的处理及疗效体会[J].上海针灸杂志,2015, 34(10):1004-1005.

[2] Chan MWC,Wu XY,Wu JCY,et al. Safety of acupuncture:Overview of systematic reviews[J]. Rep,2017,7(1):3369.

[3] Junyi W,Yanmei H,Yin Z,et al. Systematic review of adverse effects:A further step towards modernization of acupuncture in China[J]. Evidence-Based Complementray and Alternative Medicine,2015:432 467.

[4] 黄瑞聪,李万瑶,陈再程,等. 从《黄帝内经》中谈针灸晕针[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(7):133-134.

[5] 陈静丹,李凤. 分析体检过程中静脉采血晕针的相关因素及其预防对策[J]. 中国急救医学,2018,38(z1):375.

[6] 刘晓月,刘元华. 浅议注射与针灸晕针的异同点[J].湖北中医杂志,2014(12):59-60.

[7] 刘富强,路雅宁,刘燕平. 头晕的临床诊断常见误区[J]. 医学综述,2017,23(3):511-514.

[8] 中华医学会神经病学分会,中华神经科杂志编辑委员会. 眩晕诊治多学科专家共识[J]. 中华神经科杂志,2017, 50(11):805-812.

[9] 中国医药教育协会眩晕专业委员会. 血管源性头晕/眩晕诊疗中国专家共识[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志,2020,27(4):253-260.

[10] 鞠奕,赵性泉. 更新头晕/眩晕理念,厘清诊疗思路[J]. 中华全科医师杂志,2020,19(3):198-200.

[11] 中华医学会.头晕/眩晕基层诊疗指南(2019)[J].中华全科医师杂志,2020,19(3):201-216

[12] 晕厥诊断与治疗中国专家共识(2018)[J].中华心血管病杂志,2019(2):96-107.

[13] 刘平,姜树军.晕厥原因识别及处理原则[J].北京医学,2019,41(9):835-837.

[14] 章奇,闫丽超,郎伯旭. 针刺配合微针刀治疗膝骨关节炎[J]. 中医正骨,2019,31(5):44-46.

[15] 苏秋玲,雷亚丽. 平卧位对晕血晕针体检者的应用研究[J]. 中国药物与临床,2019,19(9):1568-1569.

[16] 中国针灸学会.针刀基本技术操作规范[M].北京:中国中医药出版社,2014:1-43.

[17] 彭学征.超微针刀疗法及临床运用[J].世界最新醫学信息文摘,2016,16(57):169-170.

[18] 张秀艳,廖翠瑶,李秋宝,等. 预见性护理联合心理干预对预防患者晕血晕针的影响效果分析[J]. 中国医药指南,2020,18(14):221-222.

[19] 何冠蘅,阮经文,吕小州,等. 基于患者个体因素而非典型的针灸临床意外浅析[J]. 中国针灸,2018,38(11):1245-1248.

[20] 杨伟骜, 吕张坤. 跨痛阈主动功能锻炼配合泵踝运动对髌骨骨折术后患者膝关节功能及生活质量的影响[J]. 中国医师杂志,2020,22(10):1555-1557.

[21] 张建男,蒋国庆 胡静. 一种踝泵主动运动康复训练装置的研制[J]. 护理实践与研究,2019,16(1):159.

[22] 谌艳,吴俞萱,江伟,等.踝泵运动对下肢静脉血液动力学影响的研究[J].创伤外科杂志,2020,22(1):52-56.

[23] 蔡燕. 晕针的原因与预防研究进展[J]. 中华现代护理杂志,2011,17(21):2599-2601.

[24] 傅慧敏,陈英姿. 呼吸放松法预防辅助生殖患者晕针的效果评价[J]. 中国卫生标准管理,2019,10(6):134-136.

(收稿日期:2021-01-12)