全株大麦拉伸膜裹包青贮营养成分及发酵品质动态变化研究

李乔仙,张美艳,薛世明,张家平,黄必志,匡崇义* ,高月娥,徐 驰

(1.云南省草地动物科学研究院,云南 昆明650212;2.楚雄州畜牧科技推广站,云南 楚雄675000)

拉伸膜裹包青贮技术是指将收割好的新鲜饲草用捆包机进行高密度压实打捆,再通过裹包机用拉伸膜进行缠绕裹包形成发酵所需的厌氧环境制成的优质青贮草料,其具有投资少、见效快、质量好、综合效益高、方便运输和商品化等优点,被欧洲各国、美国和日本等发达国家广泛使用[1-2]。

全株大麦青饲料柔嫩多汁,气味芬芳,适口性好,易于消化,含有丰富的维生素、矿物质和蛋白质,是家畜优质的青饲料[3]。全株大麦为早春作物,在生长方面具有独特的优势,其耐寒性强,生长期短,一般播种后两个月就可作青饲利用[4]。但我国各地种植的大麦以单纯收获籽实为主,整株大麦、大麦秸秆等副产品利用率不高,仅小部分在生长期刈割用于鲜饲动物或制作青贮[5],且全株大麦青贮的研究大部分围绕短期贮存[6-11],长期贮存的研究目前未见报道。本研究开展全株大麦三层拉伸膜裹包青贮制作,定期测定营养成分和发酵品质参数,以探究长期贮存过程中全株大麦青贮品质变化规律,为提高全株大麦青贮的生产利用及推广提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验地为云南楚雄彝族自治州彩云镇,地处金沙江流域,属于中部低山丘“次热坝区”,为中亚热带气候环境,海拔1 400 m,年平均气温 17.8 ℃,年降水量为650~800 mm,光、热、水资源丰富。冬春季节(2~3月)在彩云镇某农产品开发有限公司收获乳熟期全株大麦进行青贮制作。

1.2 试验方法

将收获的乳熟期全株大麦鲜样风干晾晒至水分含量在50%~65%,采用秸秆揉丝机(型号:9RSZ-6,转速2 280 rpm)揉搓后,用三层拉伸膜裹包(厚度0.025 mm),放置环境一致的仓库地面上储藏,储存过程中注意检查青贮袋有无破损,防止空气进入引起霉变,在青贮时间满30 d后,选择密封无霉变的青贮裹包进行随机取样,每包重复取样3次,随后每个月取样一次,连续取样8次,共计8个月,每次取样均密封送实验室进行指标测定。

1.3 测定指标

1.3.1 青贮霉变率 随机选取3包青贮包,分别称取青贮包重量,打开青贮包,若有墨绿色、褐色或黑色,发黏,有明显霉味的青贮料取出称重,计算霉变部分占青贮包总重的重量, 得出青贮的霉变率[12]。

1.3.2 营养成分及发酵品质 每次将取回的青贮样品在65 ℃条件下烘干48 h,干样粉碎后过40目筛,保存样品备用。水分采用自动水分测定仪测定;pH采用精密酸度计测定;干物质(DM)用常规法测定;粗蛋白(CP)采用凯氏定氮法测定;粗脂肪(EE)采用索氏抽提法测定;中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)采用范氏洗涤纤维分析法测定;氨态氮(NH3-N)采用全自动凯氏定氮仪法测定[13];乳酸(LA)、乙酸(AA)、丙酸(PA)、丁酸(BA)采用高效液相色谱法测定[14]。

1.3.3 发酵品质评价 以氨态氮/总氮、有机酸为评定指标,采用日本粗饲料评定的V-Score评分体系进行各月青贮品质的评定[15]。

1.4 数据处理

采用SPSS 17.0软件对测定值进行单因素方差分析,P<0.05表示差异显著,利用Sigmaplot10.0作图。

2 结果与分析

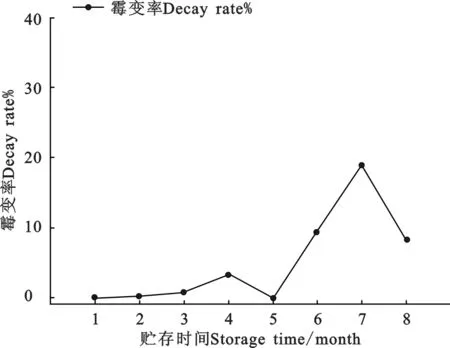

2.1 全株大麦青贮霉变率的动态变化

从图1可以看出,在青贮的第1月无霉变,2~3月的霉变率极低,均在1%以内,3个月后呈现小幅上升,第4月达到3.30%,第5月又下降到1%以下,随后又迅速上升,霉变率最高的是第7月,达到18.95%,最后又呈现下降趋势。第4月霉变增加可能与样品裹包的压实程度不够或者漏气的因素有关,整个过程表明,全株大麦裹包青贮贮存时间在前5个月霉变率极低,5个月后出现较大的霉变(P<0.05)。所以,全株大麦裹包青贮适宜在5个月内及时饲喂,以避免霉变损失。

图1 全株大麦青贮过程中霉变率动态变化Fig.1 Dynamic change of decay rate of whole barley in silage process

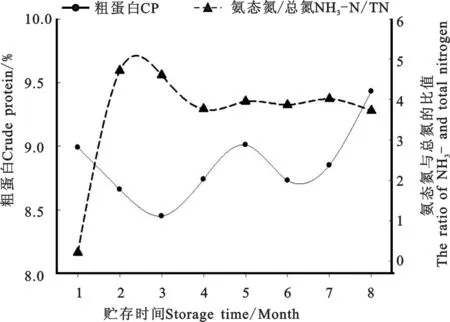

2.2 全株大麦青贮CP和NH3-N/TN的动态变化

从图2可以看出,青贮1月时,CP从第1月的9.0%下降到第3月的最低8.45%,4~5月上升,5~6月下降,7~8月又上升,到8月达到最高9.43%。整个青贮过程的CP在8%~10%之间变化呈“W”状趋势,变化显著(P<0.05)。氨态氮/总氮的比值在第1月为0.22,说明蛋白质和氨基酸分解很少,到第2月大幅度上升达到最高值4.72,随后下降,到第4月时趋于稳定,也表明蛋白质分解趋于稳定,第2~8月显著高于第1月(P<0.05)。整个青贮过程的NH3-N/TN均小于5%,在氨态氮含量评价标准中属于最高得分。

图2 全株大麦青贮过程中粗蛋白和氨态氮/总氮的动态变化Fig.2 Dynamic change of CP and NH3-N/TN of whole barley in silage process

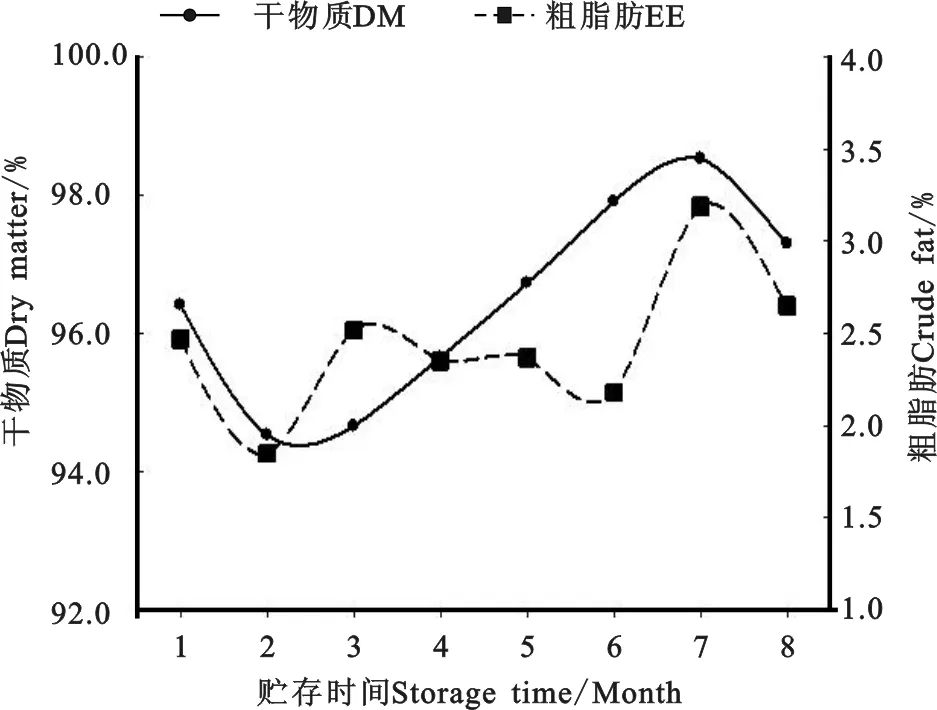

2.3 全株大麦青贮DM和EE的动态变化

从图3可以看出,DM和EE在第1~2月的变化趋势均急剧下降,至第2~3月上升。DM从第1月呈现下降趋势至第2月的94.53%,干物质有损失,第3月逐月上升,至第7月达到最高值98.53%,第8月又下降到97.30%,最低和最高相差4%,整个过程变化不显著(P>0.05)。EE在第2月和第7月变化幅度较大,其他月份变化较小,最高月为第7月的3.19% ,整个过程变化显著(P<0.05)。

图3 全株大麦青贮过程中干物质和粗脂肪的动态变化Fig.3 Dynamic change of DM and EE of whole barley in silage process

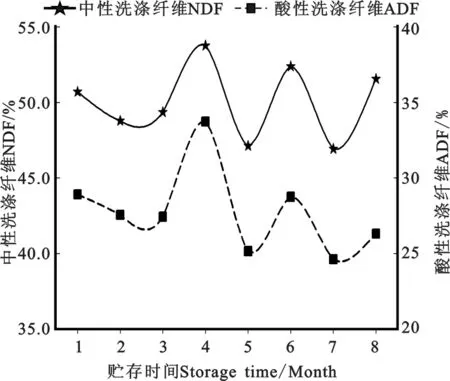

2.4 全株大麦青贮NDF和ADF的动态变化

从图4可以看出,NDF和ADF的变化趋势较为一致,NDF在46%~54%之间,ADF在26%~34%之间均成“波形”变化,NDF最高是第4月的53.76%,最低是第7月的46.93%,ADF最高是第4月的33.73%,最低是第7月的24.62%,整个青贮过程中,NDF和ADF的变化幅度较大,二者均差异显著(P<0.05),说明青贮时间对大麦裹包青贮的NDF和ADF的变化影响大。

图4 全株大麦青贮过程中NDF和ADF的动态变化Fig.4 Dynamic change of NDF and ADF of whole barley in silage process

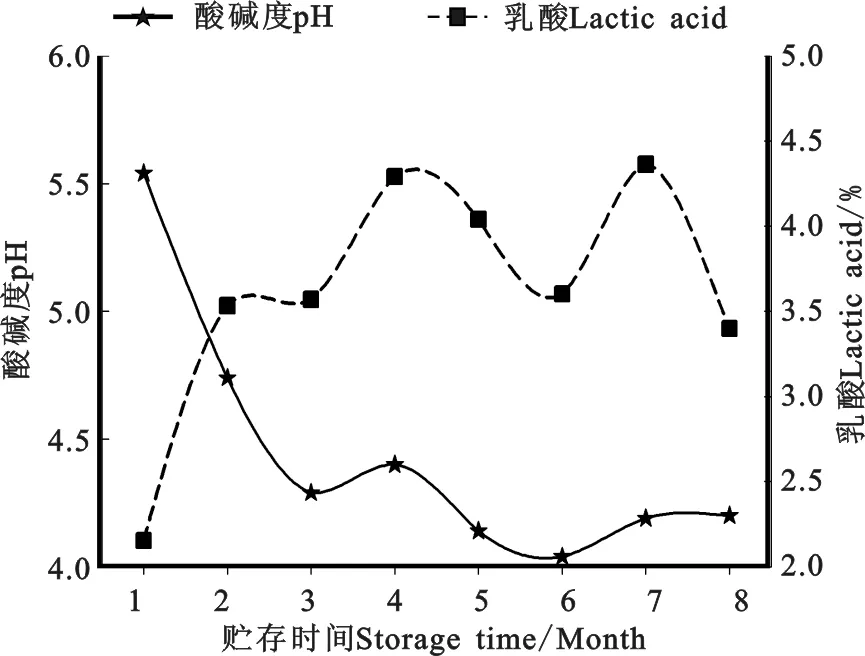

2.5 全株大麦青贮pH和LA动态变化

青贮过程中乳酸含量是影响pH的主要因素之一。从图5可以看出,整个青贮过程,第1~3月LA和pH的变化趋势大致呈LA升高pH降低的负相关,第3月后LA和 pH升降趋势大致相同。单看LA的含量,其从第1月的2.15%显著上升(P<0.05),第2~3月平缓,第3月后呈“M”形变化在3.0%~4.5%之间升降,最高为7月的4.36%。pH全程变化显著(P<0.05),第1~3月从5.54急剧下降至4.29,从第3月起,呈“M”形小幅变化升降,且pH均小于4.5,最低的6月为4.04,说明青贮3个月后的pH值稳定度较好。

图5 全株大麦青贮过程中Lactic acid和pH的动态变化Fig.5 Dynamic change of Lactic acid and pH of whole barley in silage process

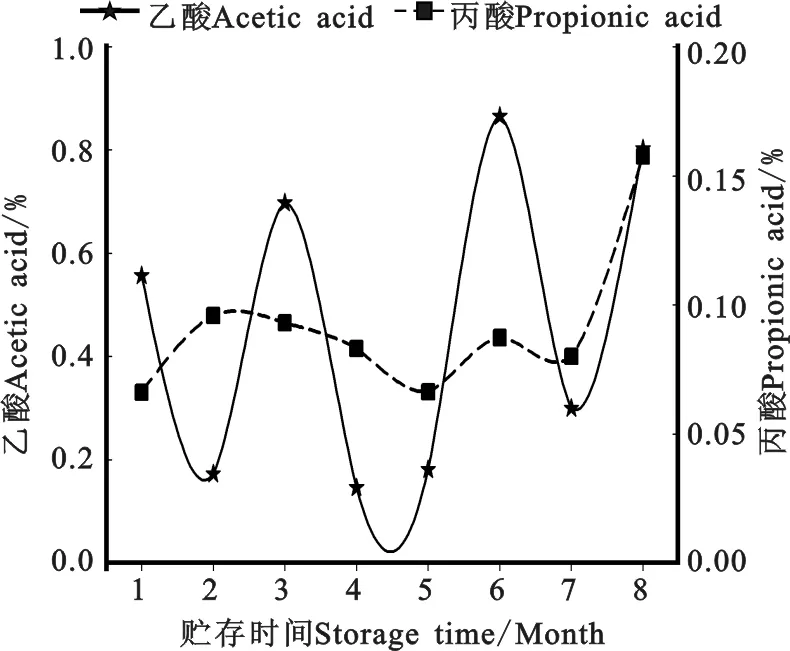

2.6 全株大麦青贮AA和PA的动态变化

从图6可以看出,AA含量在0%~1%的范围内,随发酵过程呈“波形”曲线趋势,最低AA含量为0.18%,最高为0.87%,差异显著(P<0.05)。PA的含量在第1~7月波动不大,最高为第2月的0.1%,符合PA应低于0.1%的优质发酵青贮饲料的要求,至第8月迅速上升为0.16%,但未达到0.3%以上的梭酸发酵的含量,本研究未检测到BA,说明整个发酵过程良好。

图6 全株大麦青贮过程中pH和Lactic acid的动态变化Fig.6 Dynamic change of pH and Lactic acid of whole barley in silage process

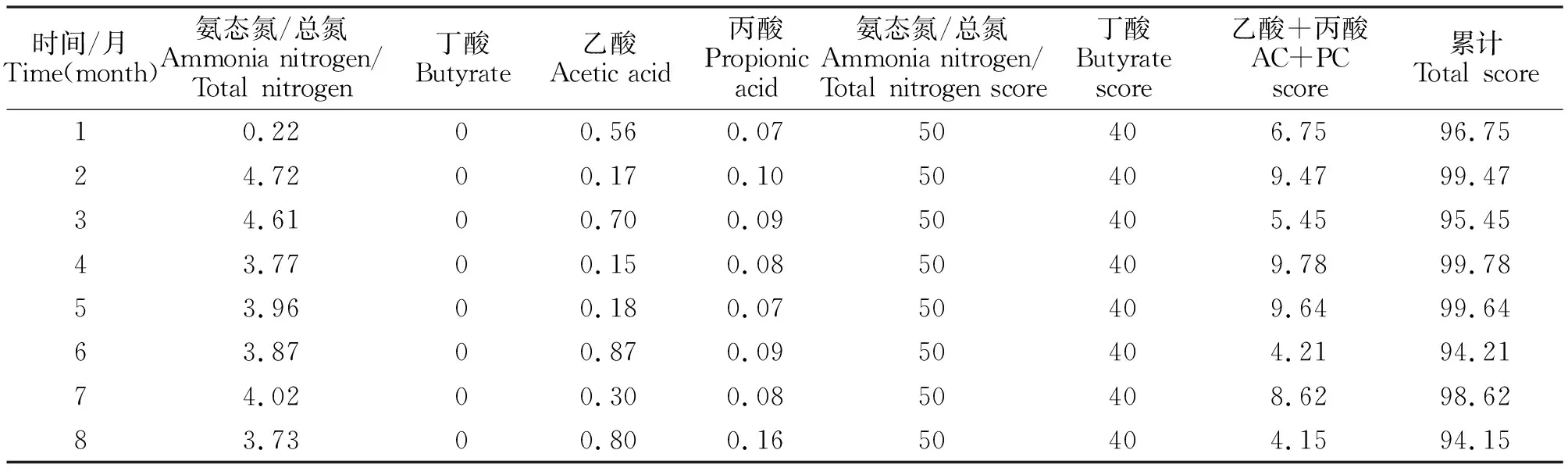

2.7 全株大麦青贮过程中发酵品质评价

根据V-Score评分体系分数分配计算式计算所有指标累计得分,得分越高,品质越好,按照优质(100)、良好(80分以上)、尚可(60~80分)、不良(60分以下)分别评价各月青贮发酵品质,结果见表1。从表1可以看出,整个青贮过程中,各月的氨态氮/总氮比值均小于5%,各月得分均为50分,丁酸均未检测出,各月得分均为40分,乙酸+丙酸的和均在0.2~1.5之间,根据计算式YA=(150-100XA)/13计算,三项指标合计的综合得分均为90分以上,说明发酵品质均达到优等级别,综合CP、NDF、ADF等常规营养成分以及霉变率多项指标来看,发酵最好月份是第5月。

表1 全株大麦青贮过程发酵品质评价Table 1 Fermentation quality evaluation of whole barley in silage process

3 讨 论

3.1 全株大麦青贮过程的霉变变化

青贮发酵是由多种微生物参与、不同菌群交互演变的一个动态变化过程,青贮不同阶段参与的微生物不同,最常见的有乳酸菌、好氧芽抱、霉菌等[16],霉菌是青贮饲料有氧腐败的主要有害微生物。饲料原料的含水量、压实程度、密封好坏以及二次发酵等因素可导致青贮发生霉变。研究表明,紫花苜蓿袋装青贮第4月开始变质,第5月开始霉变,第6月霉变增多,第7月全部霉变[17];蚕豆秸秆三层拉伸膜裹包青贮4个月内霉变率在5%以内,第5个月霉变率显著增加,第6个月霉变接近50%[18]。本研究1~5月的霉变变化与以上的研究大体一致,但从第6个月霉变急剧增高,整个过程最高仅达到18.95%,相对于豆科植物,全株大麦的霉变率较低,非常适合制作裹包青贮。裹包膜的层数、颜色、厚度、贮存时间会影响裹包青贮的质量[19]。增加包膜层数可以显著提高拉伸膜的气密性[20],若较长时间贮存青贮可以增加包膜的层数以提高青贮品质,但同时增加了生产成本。研究表明,裹包圆草捆时,外表面缠绕4层薄膜可以贮存半年,缠绕6层薄膜可以贮存1年[21]。本研究全株大麦青贮采用三层裹包膜,随着青贮时间的延长和外界环境的变化,5个月后三层裹包膜易老化漏气,导致霉变增高。在实际生产中,冬春季节(2-3月)制作的三层膜裹包全株大麦青贮应在5个月内及时饲喂,不仅避免霉变损失,且与夏末秋初玉米饲草收获时间衔接,全面保证了家畜粗饲料的供应。

3.2 全株大麦青贮过营养品质变化

一般含水量在70%以上的新鲜饲草青贮期间除了发酵损失外,还产生大量的青贮渗出液使营养物质大量流失,形成品质差或不稳定的青贮饲料,需通过晾晒调萎处理降低水分来提高青贮品质[22-24],安晓宁研究表明,饲草含水量低于70%的饲草已无渗出液[25],本研究中,新鲜全株大麦经过风干晾晒的水分含量在50%~65%,取样时查看无渗出液,第1~2月的DM、EE、CP、NDF和ADF含量呈现下降,至第3月才上升,原因可能是青贮开始仍未死亡的大麦细胞进行了有氧呼吸导致DM、EE、CP的损失;另外,有可能是发酵初期营养物质转化为发酵底物进行发酵而导致营养物质的损失,这和其他研究结果也相一致[26-27],到第7月DM、EE再次呈现下降趋势,有可能是青贮时间较长或者外界环境变化引起。CP的含量是衡量青贮营养品质的重要指标,在本研究长达8个月的青贮过程中,全株大麦青贮粗蛋白基本保持在8%~10%之间升降变化,第8月达到最大值,表明青贮时间对CP具有显著影响。NDF代表饲料容积,决定着家畜的饱腹度,与家畜的自由采食量呈负相关,NDF越低,干物质采食量越大;ADF与消化率呈负相关,ADF越高,家畜的消化率越低。本研究中NDF和ADF两者从1~2月下降,3月起逐月形成较为一致的“波形”变化,说明青贮时间对NDF和ADF影响也较大。

3.3 全株大麦青贮过程的发酵品质变化

青贮的发酵是微生物竞相生长繁殖的复杂过程,pH、氨态氮与总氮比值(NH3-N/TN)和有机酸(乳酸、乙酸、丁酸、丙酸)是评价青贮发酵品质优劣的重要指标。pH可简单直观粗略的估计青贮饲料的品质,优良青贮的pH应低于4.2,本研究中pH总体呈下降趋势,第4月相比第3月小幅度上升了0.11,可能是环境温度升高导致。NH3-N/TN反映了青贮饲料中蛋白质及氨基酸的分解程度,比值越大,青贮质量越差,发酵良好的青贮饲料氨氮与总氮的比值应在5%~7%的范围[28],本研究氨态氮与总氮比值均小于5%,表明蛋白质及氨基酸的分解少,发酵过程良好。青贮的开始是微生物活动的起始阶段,此时乳酸菌在数量和活动上未占优势,随着发酵的进行,乳酸菌迅速增殖并产生大量的乳酸抑制了有害菌发酵,增加乙酸和丙酸含量,降低青贮的pH,当pH下降到4.2以下,乳酸菌本身的活动逐渐缓慢,降低到3.8以下,乳酸菌的活性被抑制,青贮中所有的生物和化学过程几乎全部停止,只要厌氧和酸性的环境不变,青贮可长期保存[29]。本研究在第1-2月乳酸迅速上升和pH迅速下降,此时是乳酸菌增殖活跃和pH变化的最大时期,也证实了以上乳酸增值pH下降的生长规律。适当的乙酸(AA)和丙酸(PA)有益于青贮的发酵,在青贮饲料中,乙酸含量(≤3.0%)次于乳酸,其能抑制有害菌生长,降低pH,提高有氧稳定性;丙酸对真菌有抑制作用,优质发酵青贮丙酸应低于0.1%;丁酸由梭状芽孢杆菌产生,该菌属于不耐酸的细菌,通常在pH达4.7以下即被抑制了生长。本研究乙酸含量在0%~1%的范围内,随发酵过程呈“波形”曲线趋势,相对乳酸而言呈现相反的增减趋势,丙酸含量仅有第8月达到0.16%,其他月份都在0.1%以下范围内波动,但第8月乳酸含量下降,丙酸含量上升到最高的0.16%,有可能是青贮时间过长裹包密封性的因素导致。丁酸(BA)各月均未检出,与pH低于4.7抑制丁酸菌生长的观点相符。在传统的青贮饲料发酵品质评价标准或体系中,多数以乳酸、乙酸、丁酸和氨态氮含量作为主要评定指标,但有研究者认为部分牧草乳酸含量不能作为评定青贮发酵品质好坏的标准,V-Score评分体系突破了传统评价标准[15]去除了乳酸含量的指标,本研究采用该体系进行评价,整个青贮过程中各月均属于优质发酵。

4 结 论

本研究结果表明,在云南中部地区冬春季制作全株大麦拉伸膜裹包青贮质量优良,青贮第3个月(90 d)后大部分指标基本达到稳定状况。全株大麦三层拉伸膜裹包青贮适宜保存5个月,超过5个月则霉变率增高。