日常生活视野下的城市街道微改造设计研究

——以武汉市首义路为例

罗 帆

汪 原

1 背景介绍

随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,人们对于城市公共空间品质的要求也不断提高。街道作为城市公共空间中重要的组成部分,在城市设计中更多关注的是街道的交通功能,而忽略了街道的交往功能。街道不仅是城市中的交通空间,也是居民日常公共活动的场所。街道的空间品质很大程度上影响城市公共空间的品质。如果街道充满活力,那么城市也就充满活力;反之,如果街道沉闷,那么城市也就沉闷[1]。因此,一个宜人的街道设计应该是立足于日常生活视野,关注人们日常生活,激发人们日常活动发生的。

2 理论概述

日常生活是人们每天例行的、重复的物质生活活动,与每个人的生存息息相关,我们无时无刻不进行着各种日常活动,但是往往也最容易被其忽略。

对于日常生活的研究,胡塞尔批判性地提出了“生活世界”的概念,提出回归到“日常生活世界”[2];海德格尔认为要把人的日常生活从理性化的世界中抽离出来,以人的存在为核心[3];亨利·列斐伏尔认为日常生活就是我们具体的生活本身,强调日常生活是人类生存的基础[4]。

日常生活即生活在城市中普通人的每日重复的生活活动,是人们习以为常的“真实的生活”。日常生活既包括工作、交通、娱乐等目的性活动,也包括日常交往、闲聊、街头漫步等自发性活动[5]。日常生活研究不仅关注物质环境,更关注人们对空间环境的日常生活的使用,以日常生活中的行为活动作为街道空间研究的主体。

3 研究方法

PSPL调研法是扬·盖尔对公共空间品质进行评价的研究方法,主要探究物质空间环境与公共生活之间的关系[6]。其具体研究方法主要包括地图标记法、现场计数法、实地考察法和访谈法。

图1 首义路区位图

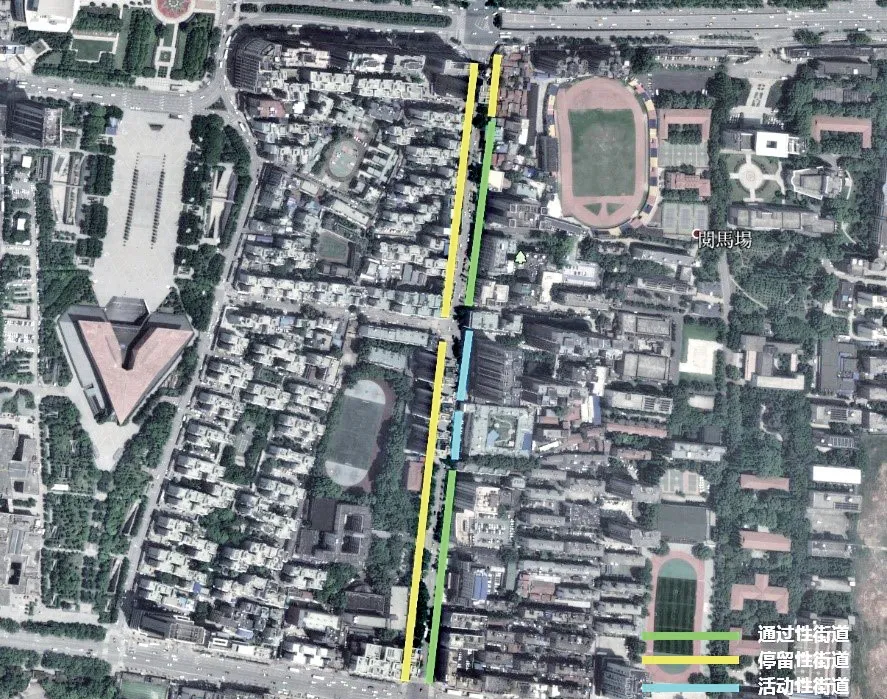

图2 首义路街道空间类型分布图

对于日常生活视野下的街道空间研究,首先需要建立在对空间感知的基础上。但随着人们在城市中移动速度的加快,使人对城市空间的体验变成了一种脱离身体的、唯视觉的抽象活动[7],人与城市空间变得越来越疏离。因此,由于日常生活具有真实性、实践性的特征,以“漫步者”的姿态进入首义路街道空间,感受周围环境,观察这周边发生的一切,将关注点放在日常生活的细小方面。

本文针对武汉市首义路街道空间,采用PSPL调研法,对于观察到的街道空间进行直接观察,参与到研究对象的日常生活中,通过与街道空间使用者的观察和交谈,收集相关的第一手资料,了解在街道空间中发生的日常生活。

4 现状分析

4.1 基本概况

首义路街道位于武汉市武昌区中部,因闻名中外的辛亥革命武昌首义而得名。街道整体形态布局较规整,呈现直线型,街道东至武昌站,北至首义公园,南至起义门,靠近首义路地铁站,交通便利,地理位置优越。本文选取的研究对象为张之洞路以北的首义路北段。首义路北段北起武珞路,南至张之洞路,全长约760m(图1)。首义路街道两侧为沿街商铺,周边有大量公共建筑和居住建筑,人口密度分布大,街道人流量较多,街道整体功能混合,是一个典型的城市生活型街道。

街道是指两侧建有各式建筑物,设有人行道和各种市政公用设施的道路,强调空间界面围合、功能活动多[8]。对于街道空间的研究不能只关注通行效率和工程技术,更应该关注街道空间的本质。街道应该是城市日常生活的场所,如果街道除了行走之外没有其他的活动,那么它也就不具有街道空间的本质[9]。日常生活作为街道空间的本质,应该在街道设计中充分考虑。尽管首义路街道两侧的沿街建筑界面提供了购物、休憩等功能,但是在街道空间的设计中,忽视了使用者日常生活中的多样化需求,使得街道空间活力不足,活动类型单一。因此,笔者提出以日常生活的视角,关注居民对街道空间的日常生活使用,重新发现和解读其中的问题,实现街道由交通空间向日常生活交往空间的转变。

4.2 空间现状

交通功能是街道空间最主要、最基本的功能,而街道空间的本质是人们日常生活活动发生的场所,其中街道的宽度是影响街道作为日常生活活动最重要的因素。如果街道宽度过窄,街道只能作为交通空间供人们通行,人们很难在街道空间内停留并发生日常生活活动。只有当街道宽度足够宽时,接待就不仅能够满足交通功能,还能供人们停留并发生相应的日常活动。笔者通过对首义路北段街道空间的实地调研和观察,按照街道宽度划分,首义路北段街道总共可以分为通过性街道、停留性街道和活动性街道三种类型(表1、图2)。

4.3 使用现状

扬·盖尔将人们在公共空间中的活动分为三种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动[10]。其中必要性活动是指人们必须参与的活动,比如交通通行、购物等;自发性活动是指人们在有意愿、有时间、且环境条件良好的情况下才会参与的活动,比如驻足观望、坐下休憩等;社会性活动有赖于他人参与,比如儿童游戏、打招呼、交谈等。笔者通过对首义路北段行为活动的实地调研观察,发现人群在街道内发生自发性交往活动和社会性交往活动主要集中分布在首义名居前广场。

街道空间内一天中人们的使用活动总体体现为:9:00以前主要为交通通行等必要性行为;9:00以后,街道上活动的人慢慢多起来,人们坐下来休憩、交谈,主要活动类型为自发性交往活动和社会性交往活动;11:00至14:00,街道上活动人数较少,人们大多回家吃饭午休,很少有人在街道空间内停留;14:00以后,人们又陆续在街道内发生停留性活动;在17:00后,街道内主要为交通通行等必要行为,在街道空间内自发性交往行为活动和社会性交往行为活动主要发生在首义名居前广场。通过对街道空间内使用人群的访谈,发现在街道空间中的主要使用人群是附近的居民。

4.4 问题分析

笔者通过对首义路北段街道空间的物质环境和使用状况调研,发现其街道空间在空间使用上主要存在以下几个问题。

(1)街道设施不足

威廉·H·怀特认为:人们往往最会去那些可以坐坐的地方,如果没有地方可以坐坐,纵然是最有吸引力的设计,也不能诱惑人们去那[11]。扬·盖尔也认为如果要让人们在公共空间内长时间停留,则需要有地方可供人们坐下来休息[12]。在首义路街道北段可供人们坐下来休息的座椅分布较少,主要分布在首义名居前广场和中商平价前广场,在其余空间内零星分布少数座椅(图3)。

(2)活动类型单一

扬·盖尔认为能够决定公共空间品质的不是街道上有多少人通行,而是有多少人能够停留并发生积极的行为活动。在街道空间内发生的主要日常行为活动为交通通行、坐下休憩、聊天交谈等,活动类型单一,缺乏多样的日常行为活动(表2)。

图3 首义路休息座椅分布现状

图4 不同尺度的街道设施设计

表1 首义路街道空间类型

表2 首义路街道活动类型

表3 首义路街道闲置实景照片

图5 通过性街道改造设计鸟瞰图

图6 通过性街道改造设计透视图

图7 停留性街道改造设计鸟瞰图

图8 停留性街道改造设计透视图

图9 活动性街道改造设计鸟瞰图

图10 活动性街道改造设计透视图

(3)大量空间被闲置

通过对首义路街道空间的现场调研和对人行为活动的观察,发现存在大量街道空间被闲置的情况。这些被闲置的街道空间宽度较宽,在满足正常交通通行功能的同时,还有部分剩余空间,由于缺乏配套的街道设施,无法使人停留并发生相应活动,很多空间被闲置,空间使用率不高(表3)。

5 设计介入

基于在日常生活视角下对首义路北段街道空间的分析,提出“微更新”设计理念,在保留街道整体空间格局的基础上,以身体尺度和街道设施的相互关系为切入点,通过对物质空间环境的微设计改造,满足居民日常生活使用的需求,进一步激发街道空间的活力。

5.1 改造策略

本文针对首义路北段街道空间改造设计提出了以下几点设计策略。

(1)营造空间秩序

通过对街道空间功能区的有效分配,创造更多更丰富的空间形式,例如休憩区、绿化区、活动区等,激发更多日常生活活动的发生,打造日常生活交往的街道空间。

(2)微设计激活街道活力

在日常生活视野的基础上,保持街道整体空间格局不变的情况下,通过增加的街道设施,满足居民多样的日常生活需求,通过街道空间功能的复合使用,吸引更多潜在使用人群,改善街道整体空间环境,激活街道空间活力。

(3)色彩提升街道氛围

色彩是能够引起人们审美愉悦的最为敏感的形式要素,对于街道空间氛围的营造具有重要的作用,其中黄色具有轻快、活泼的特性。为街道空间的设施赋予一定的色彩能够吸引人们的目光,营造具有活力的空间氛围,吸引人们前往空间内活动。

5.2 改造设计

空间是容纳身体的载体,空间与身体的关联首先是尺度和比例的关系,街道设施与身体行为的尺度关系塑造了人们日常生活活动。本次街道空间改造设计主要是通过街道设施与身体尺度的关系激发人们日常生活行为活动,通过设置不同高度的街道设施满足居民多样化的日常生活使用,激发多样的日常活动类型。例如,450mm高度的街道家具可以作为休憩座椅,750mm高度的街道家具可以作为桌子的高度,1100mm高度可以作为人站立时的桌子(图4)。本文在对首义路北段街道空间物质环境和使用状况分析的基础上,针对三种不同的街道空间类型,分别提出了三种不同的设计模式。

(1)通过性街道

交通性街道可供人们通行的宽度较窄,宽度大约在1.2~1.8m,笔者发现由于行道树的花池和沿街建筑两侧店铺门前的台阶侵占了街道空间,导致可供人通行的街道宽度较窄。可以通过取消花池拓宽可通行的街道宽度,提高人们步行舒适度。同时取消部分台阶,将剩余空间作为静态空间设计休息座椅以提供人们可以坐下来休息的空间,激发人们自发性日常生活活动(图5~6)。

(2)停留性街道

可停留性街道宽度较宽,宽度大约在3.6~6m,笔者发现尽管街道宽度较宽,但是由于缺乏街道设施,很少有人在街道空间内停留,街道空间使用率较低。可以在保留必要交通通行空间的同时,设置可停留性区域,结合街道绿化增设休闲座椅,提供人们坐下来休息和交流的空间,激发人们的自发性交往行为和社会性交往行为(图7~8)。

(3)活动性街道

活动性街道宽度最宽,宽度大约在12~15m,主要位于首义名居前广场和中商平价前广场。笔者发现尽管在街道空间内设置有休憩座椅,但是人们主要是坐下来休息、交谈,活动类型较单一。通过提供不同尺寸的街道家具,满足人们多种使用需求,激发人们日常活动的发生,同时可以作为儿童玩耍、嬉戏的道具。在没有人使用街道空间的时候,街道家具还可以作为景观雕塑美化街道空间环境(图9~10)。

结语

过去对于城市街道的设计过于强调交通效率和功能,忽视了街道空间的本质,导致街道空间活力不足,缺乏公共生活。街道空间的本质是人们日常生活活动发生的场所。要想激发街道空间活力,重塑街道空间生活,必须要从日常生活的视角出发,满足居民日常生活使用的需求,才能实现街道由交通空间转变为日常生活交往空间。

本文通过对武汉首义路日常生活的调研,深入观察日常生活使用,分析和解度了街道空间存在的问题,并提出基于日常生活视野的街道改造设计策略,针对具体的街道空间提出了相应的设计介入,力图改善街道空间环境,激活街道空间活力。

资料来源:

图1:作者根据百度地图自绘;

文中其余图表均为作者自绘。