茶及相关制品贮藏保鲜文献计量学分析与评价

施林佐,石琳,赵玉香,杨秀芳,2

(1.中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江杭州310016;2.浙江省茶资源跨界应用技术重点实验室,浙江杭州,310016)

茶是世界上消费量最大的无酒精饮料, 也是世界公认的健康饮品。由于茶叶是季节性生产、全年消费的产品,从生产到饮用往往需要经过贮藏。红茶、绿茶等茶类在贮藏过程中极易受水分、温湿度、氧气、光照等因子影响,使干茶色变、滋味失鲜而造成品质下降,而黑茶、白茶等茶类在贮藏过程中由于大分子化合物的水解、香气的转化,使茶汤更加醇厚,陈香明显。因此,茶在贮藏过程中的品质变化一直以来是研究的重点。近年来随着茶功能性成分的活性功效被深入的研究和挖掘, 以及规模化制备技术的成熟, 茶功能性成分作为天然来源的食品抗氧化剂和功能配料越来越多地被应用于食品防腐保鲜领域, 相关的应用也已成为研究的热点。

VOSviewer 是一款用来构建和查看文献计量图谱的分析软件[1],是基于文献的共引和共被引原理,可用于绘制各个知识领域的科学图谱,其最大特点在于它的可视化效果优于其他同类的软件,且分析功能较为全面[2]。因此, 文章基于Web of science (WOS) 核心数据库和中国知识资源总库(CNKI),对茶及相关制品在贮藏保鲜领域的中文文献和外文文献进行了文献计量学分析, 分别采用年际、国家、机构、文献传播与扩散等指标分析评价,并通过VOSviewer 软件,对文献中的关键词进行聚类并绘制演进趋势图谱, 以期掌握目前该领域的研究现状,并为未来的相关研究提供参考。

1 研究方法

1.1 数据来源与处理

以Web of science(WOS)核心数据库和中国知识资源总库(CNKI)为数据源,检索时间为2020年6月, 检索的策略及获得的文献数如表1 所示。其中外文文献数据和中文文献数据分别选自WOS 数据库和CNKI 数据库, 结合人工复查,经甄别剔除补白、信息交流等,获得有效文献,其中中文文献418 篇,外文文献182 篇。对所得文献数据,取其文献题名、发表年份、关键词等进行整理,按分析指标建立数据库,进行文献计量学分析[3]。

中文文献和外文文献的文献被引频次数据分别来自中国知网的中国引文数据库和Web of science 数据库,文章所用引用频次数据截止时间为2020年6月。

表1 数据来源和检索策略Table 1 Data source and retrieval strategy

1.2 研究方法及工具

对所得原始数据,通过整理、转换等处理后,采用Excel 软件进行初步的统计分析, 并用知识图谱工具VOSviewer(版本号1.6.15)对提取出的关键词的出现频率和演进趋势构建可视化文献计量网络,从而了解该领域的发展动态和演进趋势。

2 结果与分析

2.1 文献年际分布

国内外茶及相关制品贮藏保鲜文献的年代分布如图1 所示。从图中可以看出该领域研究发文的数量总体呈上升趋势, 研究过程可分为3个阶段。(1)2005年以前,该阶段文献数量较少,中文和外文文献每年合计发表量不超过10 篇,相关研究仍处于起步阶段。(2)2005年~2011年,中文文献数量急剧增长,其中2011年发文量达31 篇,而外文文献涨幅较缓,2011年发文量首次超过10篇。该阶段受益于国家对科研投入力度的持续增大,中文文献发表量大量增长,该领域的研究热度持续升温。(3)2011年至今,中文文献年发文量小幅回落后又呈迅猛增长趋势,2016年达到最高峰至45 篇,其后虽有回落,但年发文量基本仍保持在30 篇以上。外文文献依然呈缓慢增长的态势,2019年发文量最多,达15 篇。该阶段总体呈波动增长的趋势, 且中文文献年发文量持续保持在高位,得益于国家对茶学研究投入的增加以及“十三五”期间国家重点研发计划“现代茶制品加工与贮藏品质控制关键技术及装备研发” 项目的立项,该领域的研究热度持续不减。

2.2 国家分布

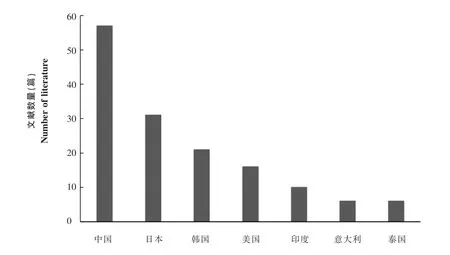

对WOS 检索出的182 篇有效文献的发文国家进行整理,发文量最多的几个国家如图2 所示。中国是茶及相关制品贮藏保鲜领域的主要发文国家,共发文57 篇,占全世界发文总量的31.3%。随后是日本和韩国,发文量分别达31 篇和21 篇。发文量较多的国家还有美国、 印度、 意大利和泰国等。该领域的研究主要还是集中在亚洲地区,这也与茶叶生产、消费的区域比较契合。

图1 有关茶及相关制品贮藏保鲜研究文献的年代分布Fig. 1 Yearly distribution of literature columns on tea products storage and preservation

图2 有关茶及相关制品贮藏保鲜研究文献的国家分布Fig. 2 Analysis of publishing area on tea products storage and preservation

2.3 机构分布

对WOS 和CNKI 数据库中茶及相关制品贮藏保鲜的发文机构进行统计, 发文较多的机构如表2 所示。外文文献中发文量最多的机构是Kyoto University 达 11 篇, 其 次 是 Anhui Agriculture University (安徽农业大学)、Nanjing Agriculture University(南京农业大学)和Zhejiang University (浙江大学), 分别发文7 篇、6 篇和5篇。发文量较多的国内机构还有Bohai University( 渤 海 大 学)、Chinese Academy of Agricultural Sciences ( 中 国 农 科 院)、Chinese Academy of Sciences ( 中 科 院) 以 及Zhejiang Gongshang University(浙江工商大学)。中文文献中发文量最多的机构是信阳农林学院,发文20 篇,随后是西南大学和浙江大学,分别发文19 篇和17 篇。发文达10 篇及以上的还有安徽农业大学、湖南农业大学、华南农业大学、云南农业大学、中国农业科学院、渤海大学、上海海洋大学、浙江工商大学等。

2.4 文献的传播与扩散

随着信息技术的发展与普及, 相关文献的传播与引用在网络的支持下传播速度加快, 文献的被引量可以在一定程度上获悉本领域的热点和焦点问题,因此,对高被引的文献进行统计分析具有一定的指示作用和意义。通过对CNKI 中国引文数据库检索,发现截至2020年6月,被引量超过100 次的中文文献有2 篇,被引量超过50 次的19篇。对WOS 数据库检索,被引量超过100 次的外文文献有5 篇,超过50 次的13 篇。CNKI 和WOS数据库中被引量最高的10 篇文献如表3 所示,这些高被引文献可以分为两类,一类是茶及相关制品在贮藏过程中的品质变化,另一类是茶功能成分对肉类、水产等食品的保鲜作用。其中中文文献更加侧重茶叶本身在贮藏过程中的品质变化,而外文文献更加侧重茶汤、儿茶素在贮藏过程中的变化。

表2 有关茶及相关制品贮藏保鲜研究文献的主要发文机构Table 2 Major institute of cited data of tea products storage and preservation

2.5 研究热点与演进趋势分析

研究热点挖掘通过关键词共现来实现。关键词能简洁、全面地反映文献所涉及的主要内容,通过对大量关键词的统计分析, 可以有效揭示其中隐含的特征、发展过程及趋势、专业分布等线索。因此可以通过关键词出现的频率进行统计分析和聚类分析, 从而把握该研究的热点。将检索到的418 篇中文文献和182 篇外文文献分别导入VOSviewer 软件,进行关键词共现,设置阈值为4,运行完成后可得关键词聚类和演进趋势图谱,热点聚类如表4 所示, 演进趋势图谱如图3 和图4所示。图谱由节点和连线组成,节点大小反映出现的频率,节点越大,出现频率越高;节点的连接代表共现的关系; 节点的颜色代表不同的聚类或年份,蓝色越深表示出现的年份越早,红色越深表示出现的年份越晚。

将418 篇中文文献中提取出的关键词进行聚类分析,共形成聚类8 类,核心关键词为茶叶、贮藏、感官品质、贮藏品质、茶多酚、货架期、品质和应用,其中茶叶为核心的聚类出现年份较早,货架期为核心的聚类出现年份较晚, 茶多酚为核心的聚类数量最为庞大; 将182 篇外文文献中提取出的关键词进行聚类分析,共形成聚类5 类,核心关键 词 为 antioxidants、quality、catechins、storage,green tea extract, 其中antioxidants 和green tea extract 为核心的聚类出现年份较早,quality 为核心的聚类出现年份较晚。

中文文献中出现频率最高的关键词是茶多酚(172 次)、保鲜(70 次)、贮藏(50 次)、普洱茶(42次)、茶叶(33 次)、壳聚糖(29 次)等。茶叶、含水量、名优茶、茶籽等关键词平均出现的年份较早,多集中在2002年以前;茶多酚、壳聚糖、货架期、电子鼻等关键词平均出现的年份较晚, 多集中在2013年以后。外文文献中出现频率最高的关键词是catechins(35 次)、polyphenols(29 次)、green tea(27 次)、quality(25 次)、storage(23 次)、antioxidant activity(20 次)等。Green tea extract、antioxidants、preservation、degradation 等关键词出现年份较早,集 中 在2008年 之 前;tea polyphenols、self-life、chitosan、constitutens 等关键词出现年份较晚,多集中在2015年之后。从关键词的演进趋势图谱来看,茶及相关制品领域研究的热点词演进趋势为:早期研究主要集中在茶叶和茶籽的贮藏后的品质研究, 随着茶叶提制技术的进步以及茶叶深加工研究的深入, 以茶多酚为代表的茶功能性成分越来越多地应用到食品、水果、蔬菜等农副产品的防腐保鲜方面的研究, 同时先进的检测技术如电子鼻等也越来越多地应用于茶制品贮藏领域。下面再从茶及相关制品在贮藏过程中的品质变化,以及茶功能成分对肉类、 水产等食品的保鲜作用两个方面具体展开。

表3 高被引论文分析Table 3 Analysis of high sited papers

表4 中文文献和外文文献热点聚类Table 4 Hotspot clustering of Chinese literature and foreign literature

图3 中文文献关键词聚类和演进趋势Fig. 3 Keywords clustering and evolution trend of Chinese literature

图4 外文文献关键词聚类和演进趋势Fig. 4 Keywords clustering and evolution trend of foreign literature

2.5.1 茶及相关制品在贮藏中品质变化研究热点

表5 显示了中文文献和外文文献中六大茶类的研究热点,中文文献中研究最多的是普洱茶,出现频率48 次,远高于其他茶类。绿茶出现频率为24 次,其中研究最多的是龙井茶和碧螺春茶。其他黑茶(茯砖茶、六堡茶等)和白茶的出现频率分别为17 次和12 次, 红茶和乌龙茶分别为6 次和5 次。外文文献中研究最多的是绿茶(green tea)和红茶(black tea),出现频率分别为30 次和20 次,白 茶(white tea)、乌 龙 茶(oolong tea)和 普 洱 茶(pu-erh tea)出现频率较少,各出现6 次。可以看出中外文献研究的重点与各自地区的饮用习惯具有很强的相关性,我国是茶叶的发源地,六大茶类都有较大的饮用量, 而以普洱茶为代表的黑茶以及白茶因其耐储存且“越陈越香”的特性,越来越受到人们的追捧,体现在相关研究上,白茶出现的平均年份为2016年,普洱茶为2012年,而红茶和绿茶出现的平均年份分别为2001年和2007年,这在一定程度上反映了在该领域六大茶类研究的演进趋势。外文文献中六大茶类的研究热点与中文文献有较大区别, 由于国外流通的茶叶主要为红茶和绿茶,其他茶类极少,因此在外文文献中白茶和普洱茶的相关研究较少,主要还是以红茶和绿茶为主。

除了茶叶外, 中文文献中还对其他茶制品及衍生物有一定的研究,如茶籽油(21 次)、抹茶(3次)、茶饮料(3 次)等,而在外文文献中相关研究比较少,只有2 次关于茶油(oil)的研究。

表5 不同茶类出现频次Table 5 Frequency of different types of tea

2.5.2 茶功能性成分在食品防腐保鲜中应用的研究热点

茶叶中含有大量的功能性成分, 因具有较好的抗氧化和抑菌的效果, 是一类天然的防腐抑菌剂和食品着色配料, 而被广泛应用于食品保鲜贮藏领域。茶功能性成分在食品防腐保鲜应用的研究中,中文文献的研究主要集中在茶多酚上,出现频率达172 次,其他成分如茶黄素、茶氨酸、儿茶素、茶皂素等出现频率都没有超过3 次;而在外文文献中, 出现频率最高的是儿茶素(catechins)39次和茶多酚(tea polyphenols)36 次,EGCG、茶黄素(theaflavins)、茶氨酸(theanine)也分别出现6 次、4次和3 次, 鉴于该领域中文文献数量远多于外文文献,可以看出,中文文献中基本都是以茶多酚为研究对象, 而外文文献中对除茶多酚外其他功能性成分研究更加广泛。

对茶功能性成分在各类食品中的研究重点进行统计, 中文文献中研究最多的是水产品(41次),如鲈鱼、带鱼、对虾等,其次是冷鲜肉类(16次),果蔬和腊味各有10 次和6 次;外文文献中水产品和冷鲜肉类研究最多,各有10 次,牛奶也有4 次,此外对果蔬和腊味的研究较少。可见中外饮食的差异造就了在相关领域的研究热点的不同。

3 结论

文章采用文献计量学分析方法, 以CNKI 和WOS 数据库为数据源,对茶及相关制品在贮藏保鲜领域的中文文献和外文文献进行了分析和评价,分别采用年际、国家、机构、文献传播与扩散等指标分析评价,并通过VOSviewer 软件,对文献中的关键词进行聚类并绘制演进趋势图谱, 以分析该领域的研究热点与发展趋势。

主要结论为:(1)经人工复查,共检索出418篇中文文献和182 篇外文文献,中文文献在2005年后发表量急剧增加, 并于2016年达到顶峰,外文文献总体呈稳步增长态势。外文文献发表的国家分布,中国、日本、韩国发文量最大,机构中最多的是Kyoto University、Anhui Agriculture University(安徽农业大学) 和Nanjing Agriculture University(南京农业大学), 中文文献中发文最多的机构是信阳农林学院、西南大学和浙江大学。(2)高被引文献可以分为两类, 一类是茶及相关制品在贮藏过程中的品质变化,另一类是茶功能成分对肉类、水产等食品的保鲜作用。中文文献更加侧重茶叶本身在贮藏过程中的品质变化, 而外文文献更加侧重茶汤、儿茶素在贮藏过程中的变化。(3)茶及相关制品领域研究的热点词演进趋势为, 早期研究主要集中在茶叶和茶籽的贮藏后的品质研究方面, 随着茶叶提制技术的进步以及茶叶深加工研究的深入, 以茶多酚为代表的茶功能性成分越来越多地应用到食品、水果、蔬菜等农副产品的防腐保鲜方面的研究, 同时先进的检测技术如电子鼻等也越来越多地应用于茶制品贮藏领域。