浅析历史遗留废弃矿山生态修复

摘要:随着国家“五位一体”的部署,建设生态文明已然是关系人民福祉、关乎民族未来的大计,是实现中国梦的重要内容。“绿水青山就是金山银山”,历史遗留的废弃矿山破坏地形地貌和含水层、造成水土流失及地质灾害隐患,亟待开展生态修复工作,通过采取相应的生态修复措施,对类似的历史遗留废弃矿山生态修复具有一定的指导和借鉴意义,本文以新丰江流域的新丰县马头镇路下村历史遗留废弃矿山生态修复项目为例,着重阐述历史遗留废弃矿山的生态修复工程技术手段。

关键词:历史遗留废弃矿山;生态修复;方案比选;生态修复目标

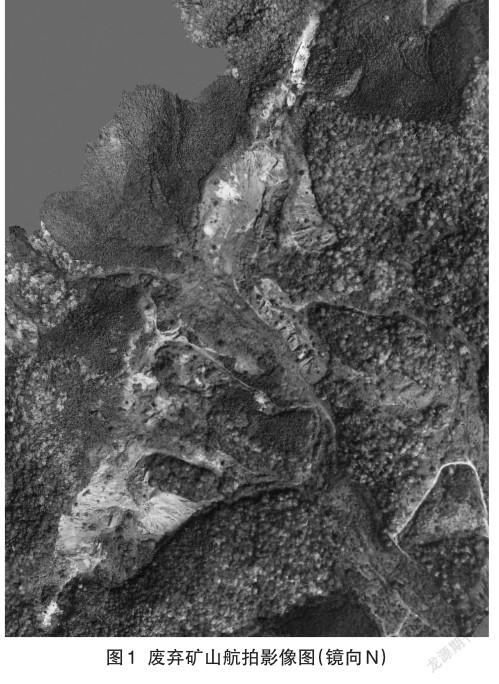

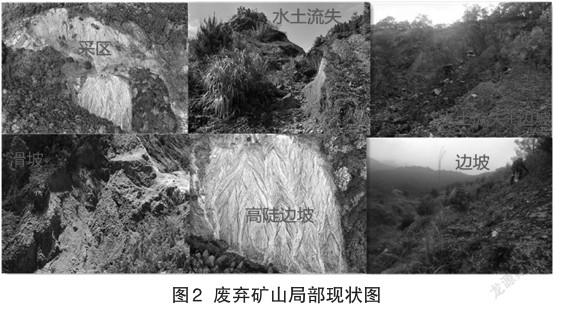

新丰县马头镇路下村历史遗留废弃矿山位于新丰县城东南向135°,直距约18.7km处,中心地理位置为北纬23°56′37″,东经114°20′6″。生态修复平面面积约18×10m2,区内存在较多边坡,坡面基本裸露,植被无法正常生长,坡面和坡脚零散堆积岩土体,地质环境问题突出,不符合生态环境发展要求,采取有效措施消除地质灾害隐患及重建生态是十分紧迫和非常有必要的。废弃矿山航拍影像及局部现状见图1。

1.生态修复区地质环境条件

1.1地形地貌

区内地貌为丘陵区,地貌形态与岩性、构造、地层和外力作用密切相关,是长期综合地质作用的结果,在中生代末期白垩纪地层发生的燕山运动,使陆地发生剧烈上升,且伴有花岗岩侵入,经过长期风化和流水作用的剥蚀、侵蚀,使原来形成于地下的花岗岩逐渐露出成为山体,而原来覆盖在花岗岩上部的泥盆纪、石灰纪、二叠纪、三叠纪和侏罗纪的地层大部分被侵蚀掉,构成了花岗岩丘陵区,山体浑圆缓和,属丘陵中低山侵蚀构造地貌类型。

1.2气象

新丰县属亚热带季风气候,日照充足,雨量充沛,干湿季明显,具有山地气候特征,根据国家气象站新丰地面气象观测站(1991年~2020年)历史资料统计:本区常年平均气温20.5℃,月平均气温以1月最低,平均气温11.6℃;7月最高,月平均气温27.5℃。常年平均无霜期为324.7天,年均日照1466.5小时;常年平均年降雨量1911.8mm,常年平均年降雨天数162.7天,降雨多集中在汛期(4月~9月),占全年总降雨量的77.6%。

1.3地层岩性

区内地层结构相对简单,由第四系(Q4)坡积层和残积层组成,主要为二长花岗岩和中粗粒黑云母花岗岩风化残积物,其岩性上部多为粉质粘土、砾质粘性土、砂和石英砾砂,下部为砂质高岭土。区内岩浆岩分布广泛,岩性主要为二长花岗岩、黑云母花岗岩、花岗斑岩,为佛冈岩体的一部分,属晚侏罗世侵入体。岩石中灰白色,中粗粒花岗结构,块状构造,矿物成分主要有钾长石、斜长石、石英、黑云母等。区内构造不发育,未见地层褶皱、断裂等构造现象,地质构造简单。

1.4水文地质条件

1.4.1地表水

区内地表水系较发育,地表水体主要表现为溪沟、矿坑低洼积水等。地表径流主要为沟谷溪流和矿区地面、坡面的面流。

1.4.2地下水

区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

1.4.2.1松散岩类孔隙水

主要赋存于矿山内低洼处,含水层岩性为填土、碎石夹砾质粘性土或砂质高岭土及全—强风化花岗岩,其透水性一般,富水性弱,水量贫乏。开采边坡未出现渗水现象,说明地下水局部分布,属上层滞水性质,该类地下水接受地表水及降雨补给,并向地形低洼处径流排泄,部分下渗补给基岩裂隙水。

1.4.2.2基岩裂隙水

主要赋存于矿山及周边的花岗岩基岩节理裂隙中,地下水水位与岩石节理裂隙发育程度有关。上部节理裂隙较发育,裂隙多被石英充填呈闭合状,节理裂隙空隙率低、透水性差,富水性弱,水量贫乏,属弱含水层。该类地下水接受上部松散岩类孔隙水越流补给和区外侧向补给,以侧向地下径流方式排泄至低洼处以泉形式渗出。

1.4.2.3地下水的补给、径流与排泄

矿山地处亚热带季风气候区,雨量充沛,大气降雨是本区地下水的主要补给来源。包气带中的局部上层滞水顺地势由高处往低处流动,由于地表起伏大,径流途径短,径流不远便以泉的形式排向沟谷;深层地下水则通过裂隙向谷地汇流或部分以泉形式渗出。区内地下水的径流方向,与地表水径流方向大致相同,即由山脊向冲沟,由坡顶向沟谷排泄,总体上由南西向北东方向径流,由冲沟往低洼河谷处排泄。地下水补给、径流及排泄条件基本保持自然平衡状态。

1.5工程地质条件

区内岩土体自上而下由松散岩类素填土、第四系坡残积粘性土、全—强风化岩及基岩组成。

1.5.1松散岩类

素填土:为矿山开采全过程期间产生的剥土和废石等构成,组成成分复杂、结构不均匀,松散为主,主要堆积在沟谷和山坡上。

砾质黏性土:厚度0.6m~2.7m。褐黄色,可塑状,韧性中等,干强度中等,主要由粗粒花岗岩风化残积而成,含石英颗粒和云母等矿物质。为特殊性岩土,具有遇水易软化、崩解等特性。其工程力学性质一般,在暴雨期间,该类土易发生崩塌、滑坡等地质灾害。残坡积土黄壤土表层较厚,酸性强,偏粘,养分含量中等。

全—强风化花岗岩:区内分布广泛。褐黄色、褐红色,硬塑状—半岩半土状,岩石风化剧烈,原结构基本破坏,含石英颗粒和云母等礦物质,遇水易软化、崩解,厚度较大。其工程性质中等,边坡稳固性差,特别是在采坑剥离的高陡边坡,在暴雨天气极易发生崩塌、滑坡等地质灾害。

1.5.2基岩

基岩为花岗岩,可划分中风化和微风化花岗岩两个工程地质层。

中风化花岗岩:半坚硬岩类,岩石的风化裂隙较发育;层厚变化大,边坡较稳定,工程力学性质较好。

微风化花岗岩:坚硬岩类,呈块状结构,坚硬完整,节理裂隙不发育,抗压、抗折和抗剪切性能高,采场现状边坡较稳定,稳定性较好。

2.废弃矿山生态修复问题

该废弃矿山主要生态问题有地质灾害隐患、含水层破坏、地形地貌破坏和土地资源破坏等。

2.1地质灾害隐患

区内大多数矿坑未削坡放坡或分台阶开采,在露天采场界线、排土场、废石场以及矿山道路等范围,都没有截水沟、排水沟,为地质灾害隐患的发生创造了有利条件。

2.2含水层影响与破坏

矿区开采方式为露天开采,矿体因结构致密而富水性差,其节理、裂隙及第四系含水层富水性弱,矿区下游存在小型溪流,矿区的水土流失,对下游溪流形成了堵塞,并对水质造成了一定的影响。

2.3地形地貌破坏

区内及附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区,矿山开采对原生地形地貌景观破坏程度大,对自然景观、人居环境影响严重。

2.4土地资源影响与破坏

矿区采矿活动产生的露天采坑、排土场、废石场、矿山道路等占用、破坏了原有土地的类型,挖损和压占土地的范围大,导致土地性状改变,矿区现状生态修复难度极大。

2.5岩土体特征

2.5.1松散岩类

杂填土、由碎石和原剥离表土堆填形成的边坡(复垦适宜性三级)以及原开挖形成的采坑斜坡是本区修复的难点,局部开挖形成的高陡斜坡复垦适宜性达四级。

砾质黏性土土地复垦适宜性等级为一级(比较适宜)、适宜复垦复绿。

全—强风化变质砂岩土地复垦适宜性评价等级为二级(勉强适宜),可复垦复绿。

2.5.2基岩

矿区基岩多呈高陡边坡、采坑平底,其土地复垦适宜性評价等级为四级(难利用),复垦复绿的工程难度相对较大。

3.生态修复目标及预期效果

根据矿区地质环境条件和土地复垦类型等情况,以“因地制宜、经济合理、科学有效”的原则,采取“分类实施、立体复绿、乔灌藤草相结合”的理念,通过“生物治理+工程治理”的综合修复工程手段,以达到“固沙固土、绿化矿山、改善生态”的生态修复效果,并产生直接或间接经济效益、社会效益和生态效益。

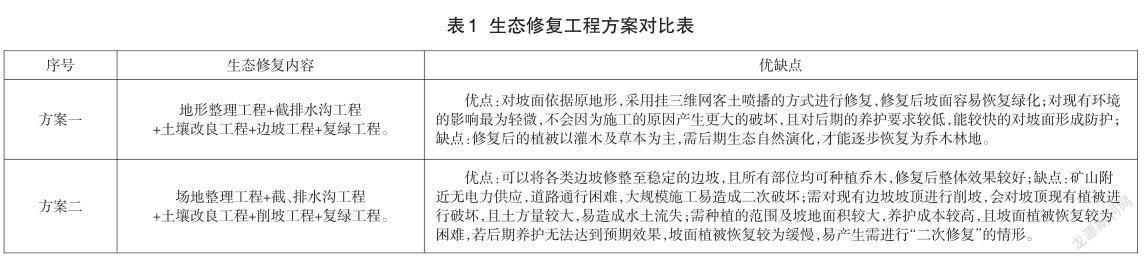

4.方案比选

通过对矿区的基础信息和前期资料进行收集、分析和研究,结合具体的生态修复目标制订详细的计划,按计划实施生态修复工程,实现历史遗留废弃矿山的综合生态修复目标。针对本矿区生态修复形式供选择的方案见下表:

经过方案比选,结合该矿山实际情况,综合采用“方案一”较为妥当。

5.废弃矿山生态修复方案

本矿山总体的生态修复工程方案是“工程修复+生物修复”,概述如下。

“工程修复”,是对大量地表裸露,沟壑纵横,水土流失严重、已发次生地质灾害的区域进行工程措施修复,主要包括地形整理、修建截排水沟、边坡绿化防护、修建涵管和设立警示牌等。

“生物修复”是本矿山生态修复的重点,包括土壤改良工程、边坡工程、复绿工程,是重建生物群落的第一步。它以人工手段改良其生态环境条件满足某些植物的生存需要,促进植被在短时期内得以恢复,缩短自然生态系统的演替过程。在恢复矿山生态系统时,由于植物生长立地条件的改变,恢复的植被结构、种类不可能与原植被一样。但这不是说一开始就不可建立最终的冠层植被,而仅是说明其他植物种类也许可在植被恢复初期处于主导地位。随着生态环境条件的逐步改良,通过鸟类动物、风和水流等传播媒介的作用,一些从周围地区来的亚先锋植物物种侵入形成多层次植被群落。但最初的植物恢复,必须是建立自身持续的植被系统,持续的过程可导致理想的植被群落。

主要修复措施如下:

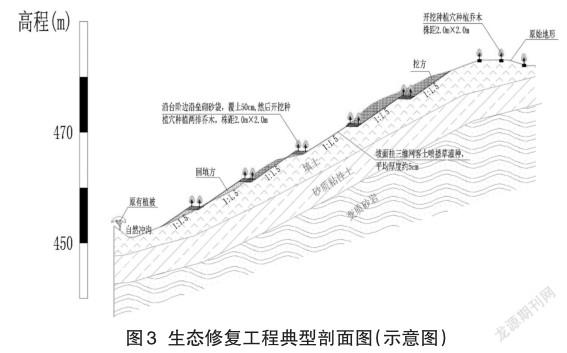

5.1对现场地形地貌进行修整,将其修整成适合植被种植的平地或低于30°的缓坡,并针对水土流失较严重的排土场区域,采用约1∶1分台阶放坡治理;

5.2修筑截排水沟系统,对地表水系进行梳理,减少水土流失并降低水流的冲刷作用;

5.3针对土层深度不够的区域覆土约50cm,然后穴植乔灌木进行复绿;

5.4对于坡度大于30°,低于63°的开挖坡面,采用挂三维网客土喷播的方式进行复绿,并起到减少坡面冲刷,减少水土流失的作用;

5.5对于坡度大于63°或土质坚硬、坡体冲刷痕迹较轻的边坡,采用坡度或坡顶种植藤本植物的方式进行自然修复;

5.6针对已恢复部分草本植物的区域,采用割草清理后,开挖种植穴补种乔木的方式进行修复。

6.结语

新丰县马头镇路下村历史遗留废弃矿山经过生态修复后,不但提高了区内植被覆盖度,消除或减弱了地质灾害隐患,水土流失现象得到很大程度缓解,也改善了区内及周边地区的生态环境,使区内与周边环境逐渐协调起来,再现青山绿水的美景,同时对类似的历史遗留废弃矿山生态修复工程具有一定的指导和借鉴意义。

参考文献:

[1]化建新,郑建国,等;工程地质手册(第五版)[S].中国建筑工业出版社, 2018.

[2]杨勇,刘顺峰,等;新丰江流域(马头镇路下村)陶瓷土矿历史遗留工矿废弃地复垦工程施工图设计[R].广东省有色金属地质局水文地质队, 2021.

[3]胡唤雨,徐荣强,等;绿色矿山建设模式的实践分析[J].世界有色金属, 2019.

[4]陈静,程继锋,等;废弃矿山地质环境特征与治理措施研究[J].世界有色金属, 2020.

[5]阳习兵,浅析博罗县生产及关停矿山地质环境问题及影响分析[J].西部资源, 2020.

[6]衣岩,韶关市山水林田湖草生态保护修复思路与实践—以矿山治理修复为例[J].西部资源, 2021.