中国特有植物陀螺果渐危机制浅析与展望

林国江

(福建林业职业技术学院,福建南平 353000)

陀螺果属安息香科落叶大乔木,为我国特有,生于海拔1000~1500 m的山谷、山坡,喜温暖、湿润、肥沃环境[1]。早春先花后叶,盛花期繁华似雪,具有极高的园林观赏价值,同时也是优良的油料植物、药用植物,在探讨地质气候变迁等方面也具有重要的科学价值,但目前该资源利用较少[2-4]。由于自然生境的片段化,加之本种的生殖特性,陀螺果自然更新能力差,自然种群已处于渐危状态,现仅零星分布于我国华南、西南等地。近年来,国内外在生物学特性、园林应用以及化工利用等方面对陀螺果开展了研究,但对于该种渐危机制方面的探讨较为匮乏。

因此,在总结前人对陀螺果生物学特性、生产应用、分子生物学等方面研究的基础上,试分析陀螺果的渐危机制,旨在为今后合理利用陀螺果资源以及陀螺果种群的自然更新提供科学依据[5-11]。

1 陀螺果渐危内在机制

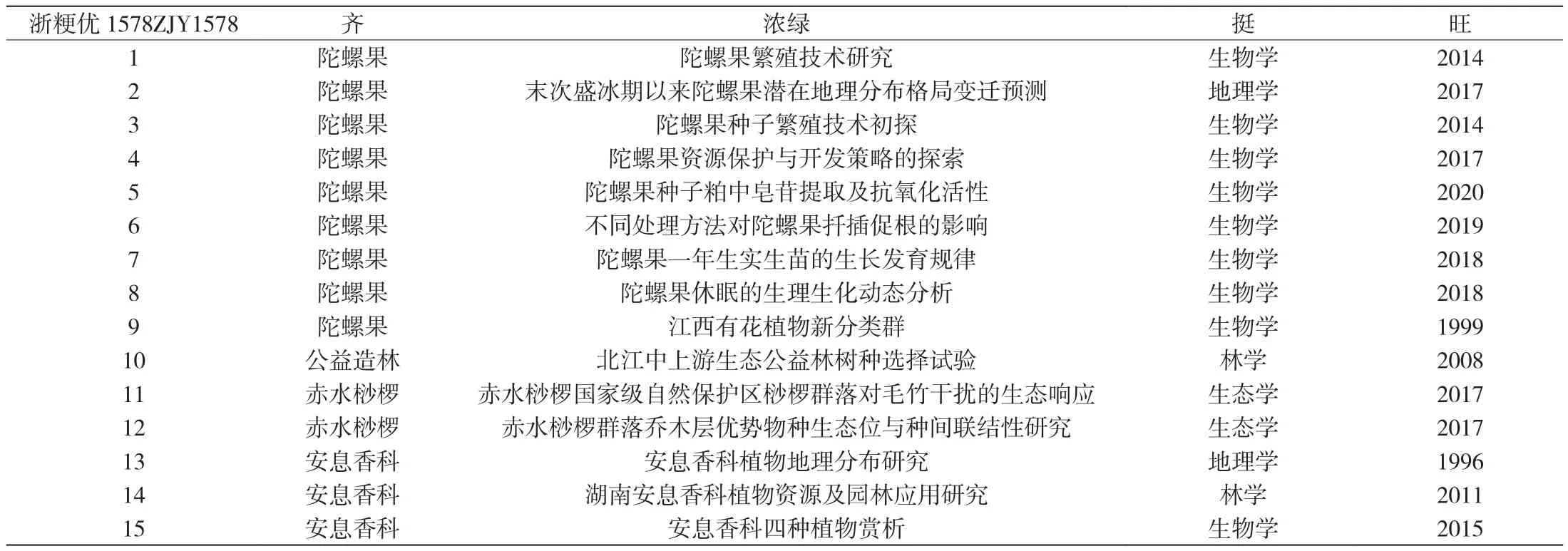

1.1 陀螺果种子的休眠特性国内外对陀螺果的研究较少,如表1所示,目前对其的研究主要集中在生物学领域,在生态学、遗传学等方面的研究极度匮乏。研究表明,分布各地的陀螺果种子均具有一定的休眠现象[5]。濒危植物的种子休眠特性是其濒危的重要原因。在对极度濒危植物华盖木种子萌发的研究中发现,华盖木种子具有休眠甚至二度休眠现象,是导致华盖木濒危的主要原因[12]。在自然条件下,陀螺果成熟后翌年才能萌发,且萌发过程对外界湿度和光照要求较高。李苏蓉等研究表明,光照和湿度对陀螺果繁殖影响显著,说明陀螺果自然种群种子萌发对光照、温度等依赖性较强,而现今随着陀螺果生境破碎化,陀螺果种子萌发的环境发生变化,自然种群更新困难,渐入濒危[13]。

表1 陀螺果研究相关论文

1.2 陀螺果种子属顽拗型李苏蓉等对广东、福建、湖北等地的陀螺果种子进行研究表明,陀螺果种子含水量均在40%以上,种子发芽、成熟、萌发均要处于高湿环境,属于典型的顽拗型种子[13]。顽拗型种子含水量临界值较高,低于临界值很容易脱水,使得种子失去活性。同时,顽拗型种子较难储藏,一般很难保存到1 a[13-14]。因此,在自然状态下,陀螺果1 a仅有1次萌发机会,错过将面临失活风险。在陀螺果生境逐步破碎化的状态下,其种子萌发所需的微环境极易遭到破坏,种子发芽率会逐步降低。

1.3 果皮含有种子萌发抑制物研究表明,内源抑制物质的存在是植物种子休眠的主要原因,内源抑制物质主要是由植物的果皮以及种子产生[15-16]。同时也有研究表明,果皮中的抑制物质是造成种子发芽率的重要原因。李苏蓉等对陀螺果果实中萌发抑制物质的研究显示,陀螺果果皮中含有一定的抑制物质[13]。抑制物质的存在以及木质果皮影响了陀螺果的萌发,加大了陀螺果自然种群的更新难度。

1.4 负密度制约作用大量研究表明,种群可以通过资源竞争、天敌等方式使得同种个体之间相互产生消极作用[17]。其消极作用的强度可能与种内密度呈正相关。陀螺果果实较大且呈木质,民间有“水冬瓜”之称,果实成熟后由于重力作用,果实和携带的种子难以实现远距离传播,仅能落在距离母树较近的位置。种子萌发成苗后由于负密度制约,幼苗之间的种内竞争激烈,导致大量幼苗死亡,该观点已被李苏蓉等的控制实验证明[13]。

2 陀螺果渐危外在机制

2.1 生物干扰——动物取食陀螺果果皮木质,难以被大型动物取食实现远距离传播。陀螺果种子椭圆形,扁平,种皮膜质,气室萎缩中空。从陀螺果种子的结构来看,陀螺果生境中没有适量的水分和湿度难以实现远距离传播,可能使得幼苗、幼树受到负密度制约[5,17]。陀螺果种仁富含油脂,含油量高达50%,是优良的油料植物,其种子可能被小型动物直接取食[18]。吴瑞石等试验观察表明,陀螺果种子是鼠类的食物[10]。陀螺果种子本身萌发难度较大,加之动物的取食,陀螺果种群天然更新逐渐受到抑制。

2.2 生物干扰——种间竞争陀螺果在园林中生长良好,且可以正常开花结实,甚至是北江中上游生态公益林中适宜当地的生态公益林树种,但在自然环境下,陀螺果并未有人抚育或创造维护其所需生境,陀螺果会面对很多竞争者[19]。陀螺果总是以群落的形式生存,李邱霖等在对赤水桫椤国家级自然保护区中赤水桫椤群落的调查研究表明,毛竹(Phyllostachys heterocycla)与芭蕉(Musa basjoo)、陀螺果有极显著的负联结,毛竹生长快,易成林,生态适应性强,与芭蕉、陀螺果对资源和空间存在激烈的竞争,且具有一定的种间竞争扩张优势。对比桫椤群落乔木层优势物种生态位宽度发现,陀螺果的生态位宽度Levins值仅为1.816,远远小于毛竹的生态位宽度Levins值6.675。一般来说,生态位宽度越大,表示该物种环境适应能力越强,具有较强的竞争力,在群落中处于优势地位[20]。因此,陀螺果在群落中的竞争力较弱,容易受到其他物种的竞争排斥,天然更新困难。

陀螺果最适生存群落的郁闭度为0.5~0.6,而毛竹在该地组成中占主导地位,为群落乔木层的建群种,数量最多且分布最广,对群落的环境起着决定性作用,生态幅度最大,对环境和资源的利用能力,特别是对光资源的利用最强,陀螺果资源竞争处于弱势,使得种子萌发、幼苗生长、成年个体的开花结实均受到影响。徐佳文对江西省宜春市华木莲群落的研究表明,种间竞争以及群落优势种毛竹是影响华木莲幼苗生长,华木莲开花结实的主要原因[21]。因此,种间竞争可能是导致陀螺果在群落中更新较差的原因。

2.3 生物干扰——人类活动人们不断向大自然索取,对许多植物的生境和种群造成了严重影响。自然状态下,陀螺果种子萌发依赖原始生境,因此,生境的破坏是导致陀螺果濒危的重要原因。另外,人为对陀螺果群落的破坏使得其群落结构发生变化,竞争处于弱势,影响其天然更新。

3 展望

陀螺果于20世纪初被发现、命名,近百年来鲜有人关注。因其干形通直,树冠美丽,盛开时繁花似雪,果实也具有一定的观赏价值,在湖南等极少地区作为园林观赏利用,中南林业大学校园因科研原因有种植少量陀螺果[22-23]。在观赏价值未被很好开发利用的前提下,其药用价值以及油用价值也常被人忽视。目前,陀螺果的繁育技术等生物学方面有少数学者做过研究,但这些研究仍停留在表层的定性描述,未形成系统认识,对陀螺果的保护生物学工作理论指导远远不够。因此,在前人研究的基础上,应重点加强对陀螺果以下4方面的研究:①陀螺果地理分布研究;②陀螺果遗传多样性研究;③陀螺果种群生态学研究;④陀螺果园林推广技术应用研究。

3.1 陀螺果地理分布研究了解历史、查清现存资源是认识、利用和保护植物资源的基础。王璐等采用ENMeval数据包优化Maxent模型,对陀螺果的历史分布区以及未来潜在分布区进行模型评估以及预测,同时模拟了影响陀螺果分布的几个重要因子,对利用和认识陀螺果资源提供了理论指导[4]。但探究陀螺果现代分布不能仅仅停留在模型预测上,应该彻底查清陀螺果资源分布。

3.2 陀螺果遗传多样性研究遗传多样性作为保护生物学研究的核心,是濒危植物研究绕不开的研究层面。遗传多样性研究对揭示濒危植物的濒危机制具有重要意义,林新春等对华木莲多个居群进行研究发现,其遗传多样性低于观光木等濒危物种,对比居群之间的遗传多样性发现,居群之间由于生境破碎化,基因交流较少,破碎化的小居群内基因交流率偏高,导致华木莲近期居群衰退、自交频率上升、遗传漂变加速,遗传多样性进一步丧失[24-25]。遗传多样性较低导致竞争力与适应性较低,使得生境特化,环境敏感。因此,应加强对陀螺果遗传多样性的研究,对了解陀螺果的适应性强度以及保护策略提供理论依据。

3.3 陀螺果种群生态学研究种群生态学研究主要包括种群数量动态、种群结构等方面。了解种群的结构(年龄结构、径级结构、高度结构),可以掌握种群内不同大小个体数量分配和配置情况,反映当前种群的数量动态,预测种群未来的演变以及发展趋势[26]。开展陀螺果种群生态学研究意义重大且势在必行,应了解陀螺果种群结构以及种群动态,探索陀螺果渐危机制,以期为陀螺果种群保护提出适应性策略。

3.4 陀螺果园林推广技术应用研究安息香科植物多具有较高的观赏价值,枝叶清新亮丽,多品种花开如雪。其中,陀螺果树形、花、果皆可赏,是观赏价值极高的安息香科乔木。但我国安息香科植物资源大多为野生植物,陀螺果也只在我国极少地区作为园林植物应用。目前,针对陀螺果园林引种、育种和驯化方面的研究较为薄弱,应加强驯化工作,同时应用生物技术,大量繁殖苗木,广泛种植,扩大其分布范围。