蟾蜍类药材本草考证

姜 珊,谢 明,郑 佳,陈美池,肖洪贺

(辽宁中医药大学 药学院,辽宁 大连 116600)

我国蟾蜍主要有中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍两种品种。蟾蜍浑身都是宝,除了被药典收录的蟾酥外,蟾蜍的皮、蜕衣、舌、肝等均可入药。其中临床上应用较广泛的主要有蟾酥和蟾皮,主要用于抗肿瘤、局麻、镇痛、抗炎等。本文对蟾蜍类药材的名称、基原、采收炮制、性味归经、功能主治、配伍及其剂型、用法禁忌进行本草学考证,为蟾蜍类药材开发和利用提供参考。

1 名称考证

蟾蜍药用首载《神农本草经》,名为虾蟆[1]。《名医别录》[2]《嘉佑本草》《大观本草》《神农本草经辑注》皆云:“蝦蟇一名蟾蜍,一名去甫,一名苦蠪。”蟾酥是蟾蜍耳后腺和皮肤腺的白色浆液干燥物,始载于《药性论》,原名蟾蜍眉脂,又名蟾蜍眉酥、癞蛤蟆浆、蛤蟆酥、蛤蟆浆[3]。《本草衍义》始有蟾酥之名。蟾蜍皮即蟾蜍去除内脏的干燥皮,最早记载在《本经逢原》[4]。《本草释名考订》[5]中记载蟾皮又名蛤蚆皮、癞蟆皮、蟾皮、干蟾皮、蟾皮。

2 品种考证

蟾蜍属动物有250多种,分布于世界各地,我国有接近10种,主要有大蟾蜍华西亚种(BufobufoandrewsiSchmidt)、大蟾蜍中华亚种(BufobufogargarizansCantor)以及黑眶蟾蜍(BufomelanosticusSchneider)3种[6]。蟾蜍外形似蛙,全身分为头、躯干、四肢3个部分。颈不明显,无尾,躯干粗短,皮肤极粗糙,全体布满大小不等的皮肤腺瘤状突起。头顶部较光滑,在头部两侧眼睛后方有隆起的、大而长的耳后腺[7]。2015年版《中国药典》规定,中华大蟾蜍(BufobufogargarizansCantor)或黑眶蟾蜍(B.melanosticusSchneider )耳后腺及皮肤腺干燥分泌物为蟾酥法定正品[8],其干燥全体或除去内脏的干燥皮;干蟾和蟾皮,收载于卫生部部颁标准。此外,日本蟾蜍(Bufo japonicus)、花背蟾蜍(Bufo raddei)、史氏蟾蜍(Bufo stejnegeri)、绿蟾蜍(Pseudepidalea viridis)等其他蟾蜍科动物来源的蟾酥、蟾皮亦在市场中流通使用。蟾蜍自然脱下的角质衣膜(即蟾衣),具有强心和抗肿瘤作用,用于治疗冠心病和恶性肿瘤等疾病,可能是蟾蜍的新药用部位[9]。

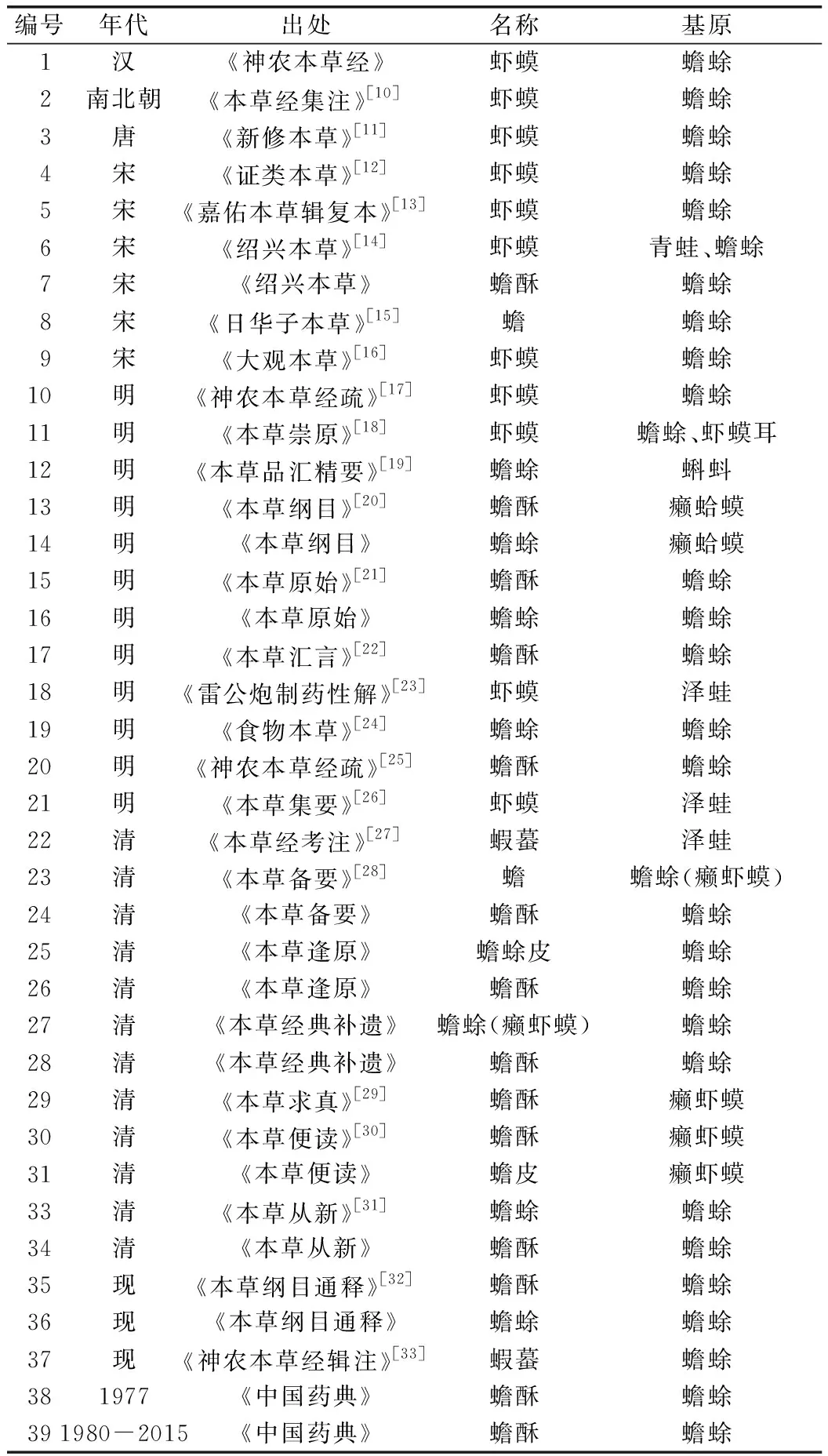

中华大蟾蜍生活在泥土中或栖居在石下或草间,夜间觅食,无声囊,黑眶蟾蜍栖息在潮湿草丛,夜间或雨后常见。泽蛙生活在田野池沼附近的山区,生活时颜色变化颇大,有单咽下外声囊。《雷公炮制药性解》:“虾蟆皮上腹下有斑点,脚短、不鸣叫者是也。蟾,即黄斑,头有肉角。”《神农本草经疏》:“蟾蜍、虾蟆,本是二物。经云:一名蟾蜍者,盖古人通称蟾为虾蟆耳。经文虽名虾蟆,其用实则蟾蜍也。今世所用者皆蟾蜍,而非虾蟆,其功益可见矣。”《嘉佑本草辑复本》:“虾蟆背有黑点,身小,能跳接百虫,解作呷呷声,在坡泽间,举动极急。蟾蜍身大,背黑无点,多痱磊,不能跳,不解作声,行动迟缓,在人家湿处。”《本草品汇精要》:“蟾蜍似虾蟆,居陆地。又蝌蚪注云:虾蟆子也。”《绍兴本草》:“虾蟆指青蛙和蟾蜍两类。绍兴校定:蛙乃青绿虾蟆。”《本草纲目通释》中蛤蟆又名为虾蟆,是蛙科动物泽蛙。由此可得出古籍中虾蟆今指蛤蟆,即蛙。蛤蟆、蟾蜍二物虽同一类,而功用小别。古方中多有蟾蜍、泽蛙混用现象,而今方多用蟾蜍。蟾蜍的基原记载见表1。

表1 蟾蜍类药材的基原记载

3 采收炮制考证

书籍中记载对蟾酥的采收炮制多数一致,少有出入。《本草衍义》云:“眉间有白汁,谓之蟾酥。以油单(纸)裹眉裂之,酥出单(纸)上,入药用。”《神农本草经辑注》云:“蝦蟇五月五日取,陰乾。”《大观本草》云:“虾蟆生江湖池泽。五月五日取,阴干,东行者良。”《本草汇言》《本草纲目》曰:“取蟾酥不一,或以手捏眉棱,取白汁于油纸上及桑叶上插背阴处,一宿即自干白,安置竹筒内盛之,真者轻浮,入口味甜也,或以蒜及胡椒等辣物纳口中,则蟾身白汁出,以竹篦刮下,面和成块,干之。”《本草经典补遗》[34]:“蟾酥,即癞虾蟆眉间白汁,以法取之,阴干用。”《中华本草》中记载每年夏、秋季(5-8月)为取酥季节。将捕获到的蟾蜍用水洗净体表,晾干,用金属夹从耳后腺及身体上的大小疣粒取酥,每只可取0.05~0.06 g鲜浆。《动物药》[35]将夏秋季捕得蟾蜍体表洗净,晾干,然后刺激其耳后腺及皮肤腺,使之分泌浆液。浆液需盛于瓷器内,忌于铁器接触,立即加工。先将浆液用铜筛滤净泥土及杂质,在玻璃板、磁盘或竹箬晒干。根据以上记载可以看出古代和现代蟾酥的采制方法基本相似,古代和现代都用竹筒盛放,但是采取部位不大相同,古代都是从眉间、眉棱和蟾身取白汁,现代是从蟾蜍的耳后腺和皮肤腺取得来加工蟾酥。现代药典中记载蟾酥有3种炮制方法,分别为蟾酥粉、酒蟾酥和乳蟾酥。酒蟾酥:约加两倍量白酒,搅拌至成稠膏状,干燥,粉碎。乳蟾酥:用鲜牛奶浸渍,搅动至呈稠膏状,干燥研粉。蟾酥10 kg,用鲜牛奶20 kg。古籍和现代记载对比,发现其炮制方法基本一致。但是古籍中没有药方配比。

蟾蜕又称蟾衣,是蟾蜍在生长发育过程中定期蜕去的角质衣膜。每年4月,天气渐渐转暖,由冬眠转入活动期时,中华大蟾蜍从背部开始蜕皮。中药干蟾皮是除去内脏的蟾蜍,蟾皮是通过活剥取得的,不是蟾蜍主动蜕下的产物。另外,从性状特征看,与蟾蜕也有很大的不同。故蟾蜕绝非蟾皮,而应被看作为蟾蜍的一个新的药用部位[36]。

《雷公炮制药性解》记载先去皮并肠及爪子,阴干,然后涂酥炙,令干。《本草详节》记载以乳汁调滴鼻中。《本草便读》记载研时鼻闻之即嚏不止,故取嚏药中用之。《嘉佑本草辑复本》和《本草品汇精要》记载刳去皮、爪,酒浸一宿,又用黄精自然汁浸一宿,涂酥炙干用之。《本草集要》记载入药炙或烧灰用。《本草求真》记载蟾蜍焙干,去皮爪,酒浸去肉用。古籍记载蟾蜍使用方法多数为去皮肠爪,酒浸,涂酥后阴干用。

4 性味归经考证

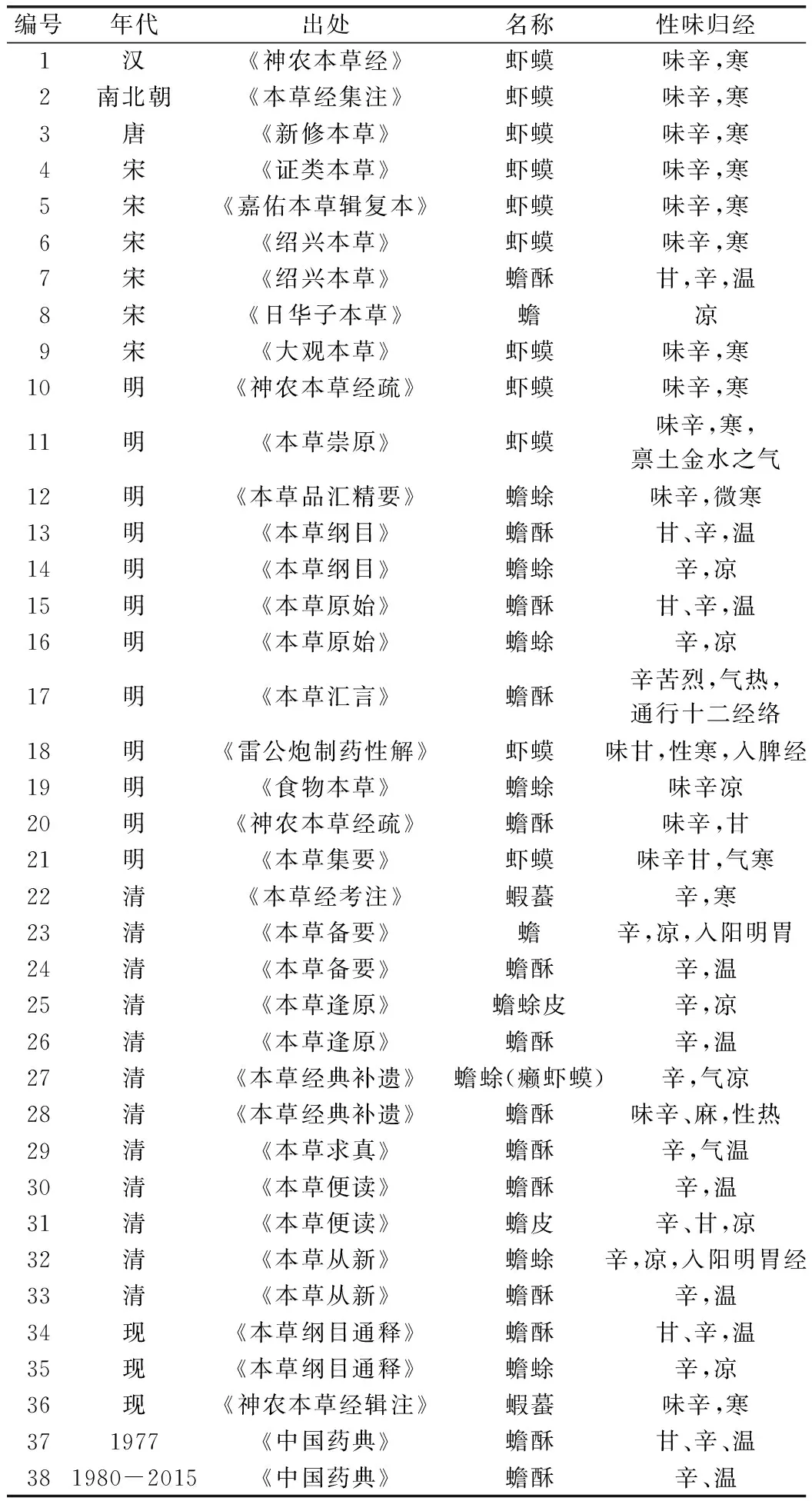

《神农本草经》《新修本草》《大观本草》等古籍中记载蟾蜍味辛,性寒。《本草逢原》《本草便读》等记载味辛,性温。与2015版《中国药典》记载辛、温相同。归经方面,《本草从新》《本草备药》均记载蟾蜍入阳明胃经。《雷公炮制药性解》记载虾蟆归脾,甘之故也。《本草崇原》记载虾蟆属土。2015年《中国药典》记载蟾酥归心经。古籍中记载与《中国药典》中记载不完全一致。蟾蜍类药材的性味归经见表2。

5 功能主治考证

《神农本草经》云:“虾蟆治邪气,破癥坚血,痈肿阴疮,服之不患热病。”《本草纲目通释》记载蛤蟆主治邪气,破癥坚血,痛肿阴疮。服之不患热病。本经主辟百邪鬼魅,涂痈肿及热结。药性治热狂,贴恶疮,解烦热。治犬咬。多数古籍中都记载蟾蜍具有治疗痈肿、痛肿、热病之功效。

表2 蟾蜍类药材的性味归经记载

《神农本草经疏》记载眉酥治蚛牙,和牛酥摩腰眼并阴囊,治腰肾冷,并助阳气。苏颂云:主蚛牙,及小儿疳瘦。有消积杀虫,温暖通行之功。然其味辛甘,气温,善能发一切风火抑郁、大热痈肿之候,为拔疔散毒之神药。《本草纲目》记载蟾酥主治小儿疳疾、脑疳治齿缝出血及牙疼,以纸絍少许按之,立止。发背、疔疮,一切恶肿。《本草经典补遗》提及蟾酥,性毒质黏,能辟邪面开窍;味辛气热,可拔毒以消痛。外用伤肌,鼻闻取啑。《本草备要》中记载蟾酥助阳气,治疔肿发背,小儿疳疾脑疳。外科多用之,蟾蜍肪涂玉,刻之如蜡。《绍兴本草》记载蟾酥功效解毒消肿,止痛开窍。大多古籍记载的蟾酥功效具有治疗小儿疳疾,脑疳、发背、疔疮。其消痛之功与蟾蜍相同。

《本草纲目》中记载蟾蜍其皮,主治恶疮、破症结、肿毒、肠头挺出和一切恶肿等。《本草经典补遗》:“蟾皮,可疗疳积,能发疮疹。善开窍辟恶搜邪,惟诸闭证,救急诸药方中用之以开其闭;研末时鼻闻之即嚏不止,故取嚏药中用之;此药止可外用,散痛疽,消疗毒,杀虫疮,治小儿疳积。”《本草便读》:“蟾皮可疗疳积,能发疮疹;性味却属甘凉,善行脾肺。”从书籍记载中得其蟾皮主要功效为疗疳积,能发疮疹。《本草纲目通释》记载蟾蜍头跟蟾蜍功效一致。蟾蜍肝在《医林纂要·药性》中记载治痈疽疔毒,取其肝敷之,数易亦愈。《得配本草》中记载蟾胆汁点舌,疗小儿脐风失音[37]。

现代文献记载蟾酥多用于心血管系统疾病,抗肿瘤药物治疗,还具有抗菌的作用[38]。现代有蟾蜍皮研发成多种制剂,在治疗肿瘤疾病、癌性疼痛、疖痈、体表感染、带状疱疹及骨髓炎等方面有显著功效[39]。蟾蜕又称蟾衣在临床应用方面具有扩张心血管、抗肿瘤活性的作用[40]。古籍和现代记载对比,发现其功能主治基本一致。

6 配伍及剂型考证

《神农本草经疏》《本草纲目》均记载蟾酥“端午日取脂,以朱砂、麝香为丸,如麻子大,空心服一丸,以奶汁调,滴鼻中,治小孩子疳瘦,脑疳。酥同牛酥,或吴茱萸苗汁调,摩腰眼、阴囊,治腰肾冷,并助阳气,又疗虫牙”。《古今医鉴》记载治一切疔毒垂死,用蟾酥一钱,取酒二三匙浸化,朱砂、铜青、乳香、没药各一钱二分研极细,取大蜓游二十个,共研丸如麻子大,每遇此患,服五七丸,葱头汤吞服。

蟾酥为我国传统名贵中药,是国家重点保护的II级野生药材,也是28种毒性中药材品种之一,在国内外应用广泛。《部颁标准》和《中国药典》2015年版88个成方制剂 (329个批号)中均含有蟾酥。临床上蟾酥类制剂主要以丹剂和丸剂为主,包括救心丸、六神丸、麝香保心丸、华蟾素、六灵解毒丸、生力雄丸、蟾酥注射液、肖金丹和梅花点舌丹等。六神丸具有强心、抗炎、抗病毒、增强免疫、抗癌等作用[41]。麝香保心丸由经优化筛选的苏合香丸、人参苏和丸、苏冰滴丸、冠心苏合丸的处方研制开发而成,具有苏香温通、益气通心之功效。麝香保心丸对冠心病、心绞痛患者具有较好的治疗作用[42]。

华蟾素又名中华蟾毒素,由干蟾皮提取物制得,可用于邪毒内结所致的中、晚期肿瘤,慢性乙型肝炎,对胃癌、肠癌、食管癌、胰腺癌和急性白血病都有很好的疗效[43]。

蟾酥类制剂主要以丹剂和丸剂为主,有效成分以蟾毒灵等为主,但存在溶解度差、毒副作用强和生物利用度低等问题,需进一步对蟾酥类制剂的制备工艺、新剂型、药理学等进行系统研究,以充分发挥蟾酥药材的功效,同时降低其毒副作用[44]。

7 用法禁忌考证

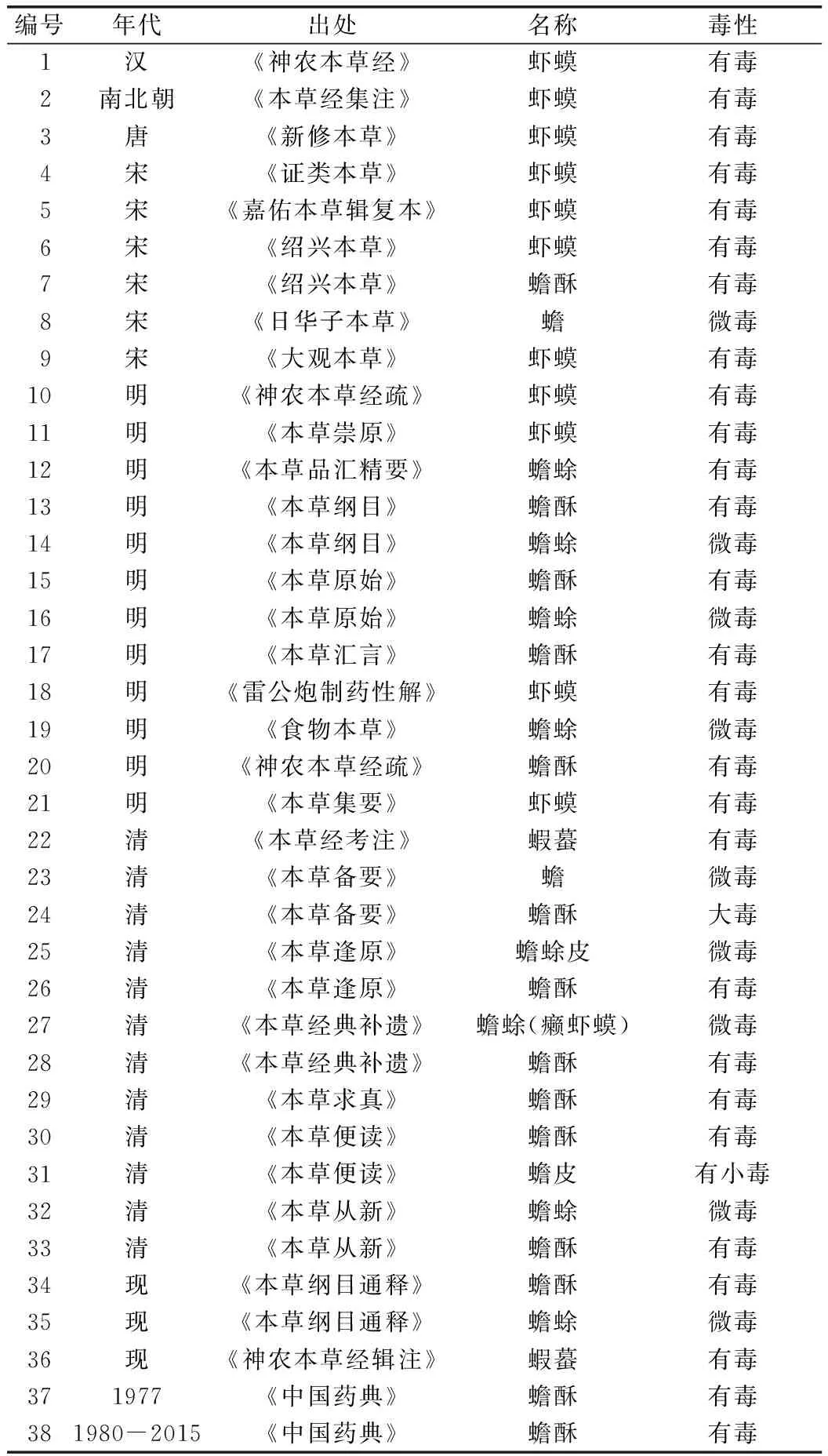

《神农本草经疏》中记载蟾虽有毒,与病无害。其眉酥有大毒,不宜多服。《嘉佑本草辑复本》记载其皮汁甚有毒。犬啮之,口皆肿。《本草备要》记载蟾酥能烂人肌肉,惟疔疳或合他药服一二厘,取其以毒攻毒。《本草经典补遗》记载蟾皮然服食总宜谨慎,试以少许置肌肤,时起泡蚀烂,其性可知。由此可以看出蟾酥、蟾皮都具有毒性和毒副作用,不能过量使用。蟾酥的半数致死量为0.359 mg/kg,一般药用内服量3~5 mg/d,最大不能超过135 mg/d[45]。《中华本草》和药典记载,外用:适量,研末调敷,或掺膏药内贴;内服:入丸、散,每次0.015~0.03 g。对于蟾蜍类药材具有毒副作用,使用一定要注意用量。古籍和现代记载毒性基本一致。蟾蜍类药材的毒性见表3。

表3 蟾蜍类药材的毒性记载

8 结语

蟾蜍类药材中对蟾酥记载相对较多,对其他蟾蜍类药材研究较少。综合考证结果,蟾属土,故又入牌,可治疗小儿疳积、脾胃湿热蕴结。蟾蜍入药为中华大蟾蜍和黑眶蟾蜍。大多本草古籍记载蟾酥采收加工,取白汁于油纸上,阴干用。味辛,性温,归心经。主要治疗疔肿发背,小儿疳疾,脑疳,有抗肿瘤作用。有毒,切忌过量。蟾皮性凉,味甘,善行脾肺,行脾达肺,主治恶疮。本文将古典本草书籍和现代文献结合,综合论述蟾蜍、蟾酥和蟾皮的采收加工、功能主治及配伍等方面,为更好地将蟾蜍类药材用于临床、开发更多蟾蜍类药材的系统研究提供了基础考证。