赣江流域降水时空分布特征

韩会明,郭红虎,游文荪,简洪福

(江西省水利科学研究院,江西 南昌 330029)

0 引言

气候变化背景下,气温降水等气象要素异常情况频繁,使气象气候科学的研究一直为热点方向[1,2]。降水作为水循环中基本组成部分,其受气候变化的影响因地区差异而存在区别,针对区域降水变化的研究,以流域为研究对象更能准确地揭示区域降水的空间变化及其受气候变化的影响[3]。随着全球变暖,赣江流域极端降水事件明显增多,由于区域条件的复杂性,降水的变化相较于气温更为复杂,其变化模式及地区差异都有着很大的未定性[4~6],降水作为赣江流域水量最主要的补给来源[7],4~6月降水集中成灾,常引发山洪和洪涝灾害,2013年5月,流域南部信丰县发生一起山洪致使5名人员遇难;7月以后高温少雨,伏秋旱常发,2019年7月末至11月期间,赣江流域各地降水极少,大部分地区同期降水低于往年7成左右。探究赣江流域降水时空特征对该地区的旱涝治理,保障人民生命安全和正常生产生活具有重要意义。

本文以赣江流域及其周边44个国家气象站点的1960~2018年逐月降水量和降水日数数据为基础,采用气候倾斜率、累积距平法、滑动t检验、小波周期分析和EOF分解等方法对赣江流域降水进行研究,了解赣江流域历史降水的时空变化规律,以期为该地区防洪抗旱减灾工作和水资源的合理分配提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

赣江流域(113°30'~116°40'E,24°29'~29°11'N)属于亚热带湿润季风气候,干流全长约823km,流域面积约为8.28万km2,其中98.45%位于江西省境内,四季分明,霜冻期短,年均气温18.3°C。流域东边为武夷山脉、粤山,南部为大庾岭和九连山,西部为罗霄山脉,干流从南向北流经江西省赣州市、吉安市、宜春市、南昌市和九江市,流域内河网密布,水量充足,流域面积3 000~10 000km2的主要一级支流有10条。

1.2 数据来源

图1 研究区概况

本研究利用江西省水文局提供的赣江流域及周边44个国家气象站点59年间(1960~2018年)的逐月降水量,数据经过质量控制,其完整性达到99%以上,对数据丢失的极个别月份参考邻近站点进行线性插补,其中流域年降水量由各站点加权平均得到。

1.3 研究方法

1.3.1 降水累积距平

累积距平通过曲线的变化趋势直观的判断气象要素的变化过程的不连续现象[8],根据曲线的拐点来判断突变的可能时间[9],对于降水序列i,时刻t的累积距平值为:

1.3.2 滑动t检验

滑动t检验是气象水文序列突变检验中常用的方法,用于检验两个随机样本平均值的显著性差异[10,11]。对于样本容量为n的单一时间序列,可人为设置基准点,将时间序列分为前后两个子序列,子序列长度为n1和n2,其均值为x1和x2,方差为s1和s2,定义统计量为:

t遵循自由度u=n1-n2-2,查t分布表得到临界值为t0,比较统计量t和临界值t0之间的关系,如果t绝对值≧t0,则说明两个子序列有显著差异,存在突变;反之亦然。为了减小基准点选取过程中人为的影响,在具体实践中需要不断的变动基准点,以增加检验结果的科学性。

1.3.3 小波分析

小波分析是一种常用的水文气象数据研究中时频多分辨率分析方法[11,12],通过对母小波或基小波的平移或伸缩,得到一系列的子小波,而原始数据信息可表述为这些子小波的叠加,小波变换公式为:

式中:C为小波函数变换系数。

1.3.4 经验正交分解

主成分分析方法(Principal component analysis)在气象上常称为经验正交函数(Empirical Orthogonal Function,EOF),是从多变量序列中提取相互独立的新变量序列,用于降低原始数据的维度[13,14]。EOF分析通过较少的几种空间分布模态对原气象变量场进行描述,基本涵盖原变量场的信息[15]。选用赣江流域44个站点以及各站点59年的降水量数据组成二维矩阵,设站点数序列为m,各站点年降水量时间序列为n,则站点时间序列Xm,n可以通过特征向量a→(载荷)建立与主成分Ym,n之间的线性关系,可表达为:

2 结果与分析

2.1 降水年内分布特征

统计流域内各站点多年月均降水量,得到多年月平均降水的年内分布特征,如图2。流域降水年内分配不均匀,6月降水最多,为259.4mm,占全年降水的16.2%,12月降水最少,为50.3mm,占全年的3.1%;汛期(3~8月)降水占年内降水总量的72.2%,而主汛期(4~6月)年均降水为707.1mm,占到年内降水总量比重高达44.1%。3月开始降水量增加明显,直至6月达到峰值,7月开始明显下降。这一降水特点主要由于每年3月期间,东南方向的季风开始盛行,降水迅速增多;5~6月势力相当的冷暖气团相遇,使两者间相对静止而产生静止锋,降水激增。7~8月间受副热带高压气团影响,降水量相较6月有所下降,冬春时节受到西伯利亚干冷气团南下的影响,降水量达到最低值。

赣江流域虽降水丰沛,但降水的年内分配不均造成降水与农作物需水期不匹配,降水多集中于4~6月,7~8月月降水量一般只有100mm左右,而蒸发量一般大于150mm,部分年份可达200mm以上,大大超过降水量,9~10月降水量一般在100mm以下,也小于蒸发量。赣江流域主要农作物(含粮食和经济作物)的生长期一般在4月初至10月下旬,每年7~8月“双抢”季节,而此时往往降水偏少、蒸发量大,易导致作物缺水,晚稻成长收到影响,易因旱成灾[16]。

2.2 降水年际分布特征

图2 降水量的逐月变化

图3 降水量的逐年变化

根据赣江流域及其周边44个站点的降水量资料,利用5年滑动平均和一元线性回归法,得到流域年平均降水量变化图,见图3。从图3可知,赣江流域多年年平均降水量的范围为1 067.4~2 081mm,平均降水量为1 606.77mm,1963年降水最少,1975年降水最多,两者相差1013.6mm。总体来看,年降水量在波动中增加,年均增加幅度为18.8mm/10年;从5年滑动平均可以看出,59年间呈现出4个升降周期,1962~1965年处于迅速下降阶段,并达到历史最低点,1965~1975年迅速上升,1975~1978 年处于下降阶段,1978~1983 年呈上升趋势,1983~1987年为下降趋势,1987~1996为上升趋势,1997~2005 呈下降趋势,2005~2016 呈上升趋势,其中包括了几个小波动。

2.3 空间分布特征

图4 降水量空间分布图

根据各站点逐月降水量计算多年年平均降水量,并通过Arcgis10.2软件的反距离权重方法对降水量进行空间插值,得到了1960~2018年赣江流域年平均降水的空间分布图。如图4所示,赣江流域总体降水呈现出“中间少四周多”的格局,流域中部的泰和、万安、遂川、赣县、上犹和南康多年平均降水较少,年均降水量不足1 500mm,其中泰和县为流域内年均降水最少的地区,为1 406.8mm。流域中部降水少,主要与赣江流域的地形、气候等密不可分,该地区丘陵与山地相连,群山环绕东部为武夷山脉,南部为九连山,西部为大庾岭,北部是天湖山,不利于水汽输送,降水最少。西部的井冈山一带为流域年均降水最多的地区,多年平均降水为1 906.2mm,该地区处于罗霄山脉中段,地势高,水汽难于翻越,容易形成降水。东部地区年均降水量仅次于井冈山地区,多年平均降水量在1 800mm以上,东部山脉高程较低,夏季时节东南季风盛行,携带了大量水汽,易于产生较多的降水。

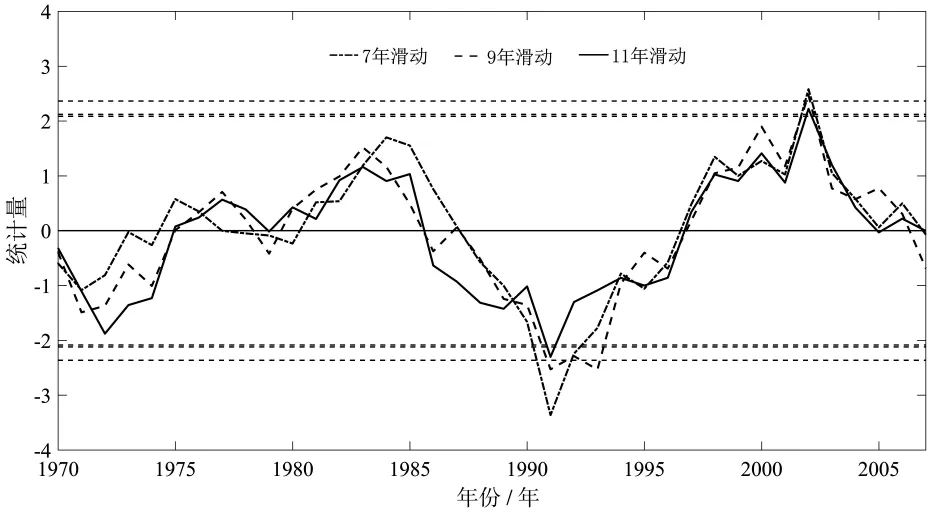

2.4 突变分析

对赣江流域59年降水量时间序列分别采用累积距平和滑动t检验两种方法进行突变分析。分析图5降水累积距平过程发现,降水累积距平值在1991年达到最低点,随后持续升高,在2002年达到第二峰值(仅次于1962年)随后开始骤降,表明降水量在1991年和2002年发生了明显的转折;通过滑动t检验进行验证,图6检验结果表明,1991年和2002年降水量的3次滑动t检验统计量均大于α=0.05显著水平的临界值,说明1991年和2002年前后降水量发生较大的变化,1991年的改变相比2002年更为显著。两种分析结果一致,因此认为1960~2018年间赣江流域降水突变年份为1991年和2002年,其中1991年降水出现了由少到多的突变,2002年为由多到少的突变。

2.5 周期分析

为了进一步揭示赣江流域年降水量时间尺度的周期变化特征,利用Morlet小波分析方法对赣江流域近60年来年降水量进行分析。如图7所示,从小波等值线图中可以看出(等值线图中,深色区域表示正值,降水多,浅色区域表示负值,降水少),赣江流域年降水量存在多个周期的震荡,33~37年的大时间尺度上振荡周期明显,10~13年和15~20年的振荡周期都呈现出了20世纪90年代前由高到低,20世纪90年代后再转高的变化特点,5~8年振荡周期也贯穿整个时期,年降水量经历了多个交替和循环,43~45年的大时间尺度上震荡较弱,从1975年以后开始显现。结合小波方差图,降水主要存在多个周期,其中第一主周期为35年,震荡最强,小波方差最大,还伴有6年、12年和18年的次周期。

图5 降水量累积距平图

图6 降水量滑动t检验图

图7 降水小波分析

2.6 降水量的EOF分析

对赣江流域44个气象站点59年的降水数据进行EOF分析,前3个特征向量的方差贡献率依次为65.5%、12.6%、4.8%,其累计贡献率已经达到了82.9%,所以选用前3个模态详细分析赣江流域降水场空间特征的多样性,3种模态空间分布如图8。

第一模态所对应的的载荷向量均为正数且都大于0.6,说明赣江流域降水的分布具有较好的流域一致性,即同湿或同干,载荷向量的高值地区主要集中在赣江流域的中东部,高值中心点位于吉安县、吉水县、永丰县和乐安县等地。

第二模态反映了赣江流域降水量空间分布的纵向差异,降水量的载荷向量以北纬27°附近为界,呈现出南正北负的特征,这种特征主要表现为北部的平原地区和南部的丘陵山地地区的干湿相反,北部偏湿则南部偏干,反之亦然。

第三模态主要反映了赣江流域中部与南部和北部之间的差异性,中部为负南北为正,负值的中心点位于中西部地区的井冈山市等地,井冈山站的海拔为843m,也是所有站点中海拔最高的,载荷空间上以井冈山地区为中心为波状向外一层层扩散,这也主要反应了地势对降水空间场的影响。北部的正值普遍高于南部,说明了在不同干旱年份的表现上中部与北部的差异要大于中部和南部。

图8 降水序列EOF分解

3 结论

本文以1960~2018年赣江流域及周边44个气象站点的降水数据为基础,利用累积距平、滑动t检验、小波分析和经验正交分解方法对降水量时空特征进行分析,该流域降水特征如下:

(1)降水量1~6月逐渐增多,6月达到峰值,之后减少,汛期降水占年降水总量的72.2%,降水时间上的集中使得流域内洪涝灾害多发,应积极做好防御洪涝灾害的工作。受山脉地形影响,降水量空间上呈现“中间多四周少”的分布。

(2)降水量在1991年出现了由少到多的突变,2002年为由多到少的突变,存在35年的主周期和6年、12年和18年的次周期。

(3)基于EOF分解,赣江流域降水的前三个模态累计贡献率为82.9%,降水的空间分布场类型主要为一致型、南北相反型、中部与南北相反型。