从问题类属谈初中生数学建模能力培养 ①

孙 凯

(江苏省苏州市阳山实验初级中学校 215151)

1 问题提出

问题解决能力是21世纪人才应具备的关键能力之一.数学建模作为连接数学与外部世界的桥梁,是将现实世界中的实际问题转化为数学问题并用数学的知识解决问题的活动过程.进入21世纪,数学教育发达国家的数学课程改革都尤为注重数学建模能力的培养,并将其作为最重要的数学教育目标.在我国初中数学教学中,提到数学建模教学,广大一线教师最先想到的是方程模型、不等式模型、函数模型,进一步还能想到几何模型、概率模型等,大部分教师认为运用这些数学模型解决问题(应用题)就是数学建模,甚至将应用题教学与数学建模教学画上等号,认为落实好应用题教学就是培养学生的数学建模能力.显然,这种观点是对初中数学建模教学尤其是数学建模内容的片面认识,对数学建模教学构成了一定的负面影响,阻碍了初中学生数学建模能力的有效培养.

2 对初中生数学建模能力的认识

2.1 数学建模的内涵

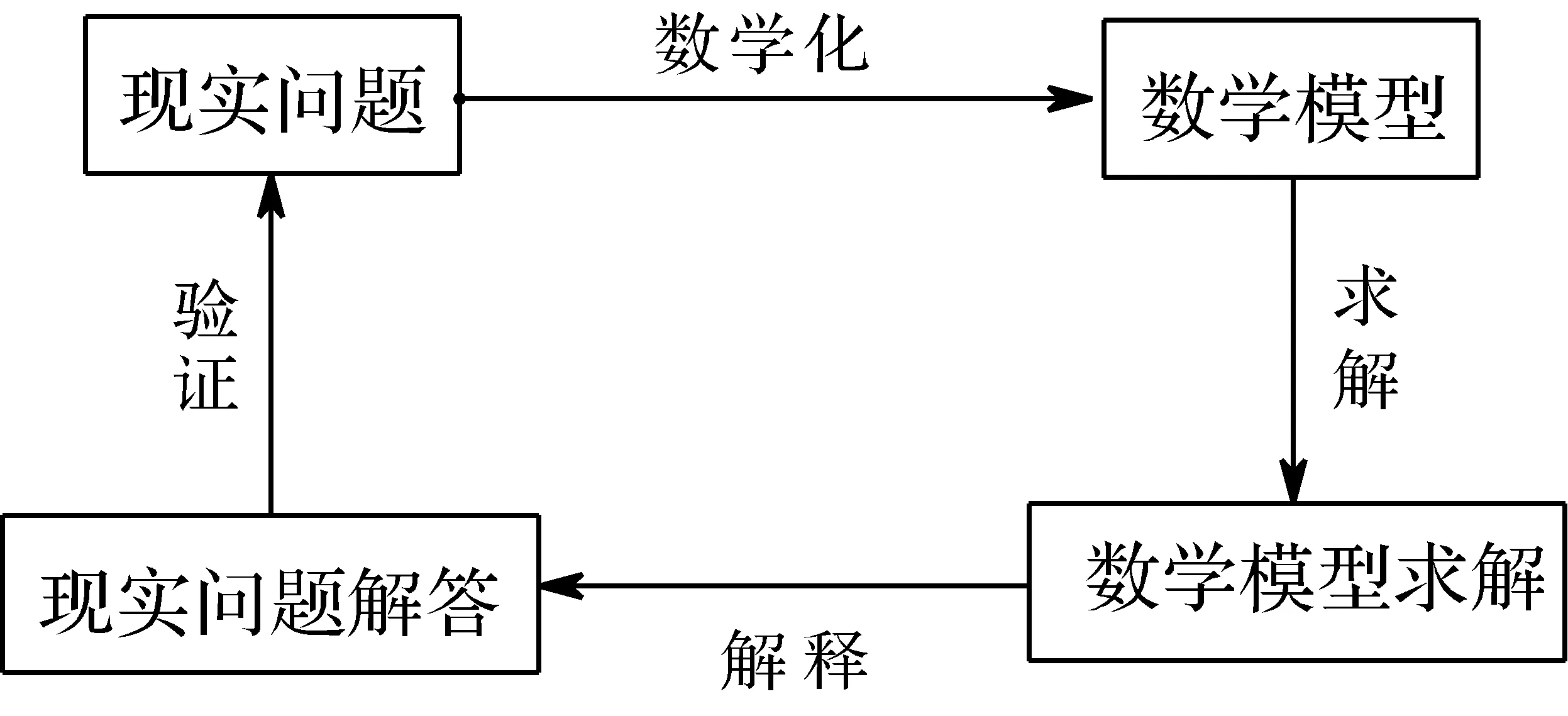

什么是数学建模?数学建模就是通过建立模型的方法来求得问题解决的数学活动过程[1].从数学与现实世界的关系上看,数学建模就是将现实世界中的实际问题转化为数学问题并用数学的知识解决问题(如图1).这种从数学之外领域开始,移动到数学领域寻求答案,获得数学的结论并翻译到数学之外领域的过程叫做数学建模[2].数学建模目的是利用形式化的数学模型去反映(模写、刻画、表征)现实系统中的关系结构(关系——映射),然后利用通过对模型的逻辑分析演绎得出的结论,把它反演(翻译)回去解答现实原型中的某些问题(反演)[3].“数学建模”中的“数学”具有多重含义,其首要含义是指数学化,即将现实世界的实际问题抽象、简化、假设、提炼转化为数学问题,最终实现把外部世界的问题转入数学内部解决.“数学建模”中的“建模”是指建构数学模型,数学模型是指反映特定问题或特定事物的系统特征或相互依赖的关系,运用形式化的数学语言,抽象、概括、近似地表达而形成的一种稳定的、系统的数学结构.从广义上看,初中数学教学上的数学概念、理论体系、公式、定理、算法系统等都属于数学模型;而狭义的数学模型是指反映特定问题或特定事物的数学结构.

图1 建模循环模型

2.2 初中生数学建模的内容

从数学建模内容维度来看,初中生数学建模所面对的现实问题一般分为三类:现实原型、实际模型、数学形式.这种从数学建模内容视角对现实问题的分类就是“问题类属”.现实世界中初看起来杂乱无章的生活现象,真实的实际问题,属于现实原型;将现实原型进行修改和简化,形成一种比较精确和简洁的表达,这时可称之为一个实际模型[4](也称为“现实模型”);将实际模型进一步简化、假设,用数学符号表达实际模型中的变量和关系,形成数学形式,得到的结果就是一个数学模型.数学建模的最关键环节是“现实原型—实际模型—数学形式”这一子过程.

初中数学教材中呈现的实际问题(以下简称“应用题”)是教材编写者进行一定的抽象、简化、假设后的问题情境,属于实际模型类问题.这类问题是既定的数学形式化结构披上了一层现实世界的外衣,是一种标准数学模型的回译,表现为从数学知识往外看(现实世界).而真正的数学建模起始于没有“编辑”的现实世界,要求在问题解决之前进行数学表述[5],表现为从现实世界(现实问题)向内看(数学问题),思考运用或创造什么样的数学知识和方法解决实际问题.从过程维度来看,应用题教学是从实际模型到数学形式的活动过程,是数学建模最关键环节中的一个阶段,不是完整意义上的数学建模教学.事实上,数学建模区别于一般应用题的一大特点是对现实问题的抽象假设,这对于学生而言是难点,但却是数学建模的重要环节[6].初中数学教材上的数学概念、公式、定理等内容一般归类为数学形式类问题,课题学习、综合实践活动等内容归类为现实原型类问题.

2.3 初中生数学建模能力的内涵及水平划分

数学建模能力就是将现实问题表述为数学形式,并使用数学求解,将数学结果转译为现实结果并检验的能力[7].初中生数学建模能力是指初中学生利用形式化的数学模型去反映现实问题中的关系结构,通过对数学模型的求解和检验,解答现实原型中某些问题的能力.PISA2012的数学测评框架把数学化能力当作数学的一种基本能力来区分水平[5]288.数学化是数学建模的最关键成分,数学化能力是初中生数学建模能力的本质和关键.因此,一般按照数学建模过程中数学化的复杂程度来划分数学建模能力水平.

一个来自现实原型中的实际问题,经过数学化的过程,呈现为数学问题,能否有效建构数学模型是解决数学问题的关键.在初中阶段,根据学生将现实问题与数学形式之间来回转译的能力,根据数学化的复杂程度,将初中生数学建模水平按从低到高划分为三个层次:再现、联系、反思.再现是指在简单熟悉的问题情境下,识别出标准模型解决问题,表现为标准数学模型的再现;联系是指在较综合的问题情境下,迁移、组合、转化标准模型解决问题,表现为标准数学模型的组合与变形;反思是指在复杂的问题情境下,检验、评价、比较、改进数学模型,表现为数学模型的改进和创造.

初中数学教材上呈现的源于现实世界的应用题往往是经过教材编写者抽象、简化、假设的问题情境,并不是真实的现实原型,而是实际模型.在这里并非否定教材上诸多实际模型的教学价值,而是希望广大初中教师对此有较为清晰的认识,以便更好地开展数学建模教学.从数学建模水平维度来看,初中数学教材上呈现的实际模型类问题多属于再现水平,对初中生更高层次数学建模能力的培养以及应用意识和创新能力的培养显得力不从心.因此,在初中数学建模教学中,一方面要以教材上的实际模型类问题为基础,引导学生积极参与数学建模活动,培养学生再现水平;另一方面要注重关联或引入现实原型类问题情境,培养学生联系和反思水平.

3 初中生数学建模能力次第水平示例

3.1 再现:销售

一件夹克衫先按成本提高50%标价,再以8折出售,获利28元.这件夹克衫的成本是多少元?

说明这是一道源于现实原型的,以实际模型形式呈现的销售问题.问题中的成本、标价、折扣、售价、获利等词汇是学生分析和解决问题的主要障碍.弄清这些关键词的意义,准确理解题意,用数学符号表达售价、成本和利润,是构建一元一次方程模型解决问题的关键.这是一种数学标准模型的识别与运用,属于直接套用,属于数学建模能力再现水平.

3.2 联系:方舱

为了应对2020年2月在武汉发生的新型冠状病毒疫情,国家卫健委决定在武汉建立方舱医院,其中一所方舱医院的具体信息如下:

1.方舱医院由四部分组成,分别是医疗功能单元、病房单元、技术保险单元、废弃物处理单元;

2.整个方舱医院面积为80000平方米;

3.废弃物处理单元面积为总面积的5%;

4.病房单元面积是技术保障单元面积的4倍;

5.病房单元与医疗功能单元面积的和不高于总面积的85%.

求医疗功能单元的最大面积.

说明方舱医院的建设问题是源于现实生活的真实问题.问题情境中给出部分信息,学生需要将现实原型信息进一步抽象、假设、简化为数学问题,用数学符号表示病房单元和医疗功能单元的面积,建构一元一次不等式模型解决问题.问题情境中蕴涵方程模型、不等式模型,是数学标准模型的迁移、组合,属于数学建模能力联系水平.

3.3 反思:节水

我们常常听到长辈告诉我们,洗澡时尽量用淋浴的方式,会比较节水.但事实是如此吗?若某家庭有两种可以选择的洗澡方式,其中一种是泡澡浴缸:长为1.3米,宽为0.7米,高为0.7米的长方体浴缸(内部测量),通常在泡澡时水深为0.5米.另一种为淋浴,利用淋蓬头冲澡,其中淋蓬头可以调整水流速度,分成高速水流和低速水流两种,高速水流的出水量为15升/分钟,低速水流的出水量为10升/分钟[8].若小明选用泡澡方式,而小华选用淋浴方式,问哪种方式比较节水?

说明洗澡节水问题是一个复杂的现实问题情境,考虑到初中生的知识储备与认知水平,对现实问题进行了一定的简化、假设,情境中给出了一些关键信息.学生解决这个问题,仍需考虑淋浴时间、水流速度等因素,从实际问题中抽象出数学模型或作必要的假设进行探索,并对模型进行检验、比较、优化,属于数学建模能力反思水平.

4 培养初中生数学建模能力的教学策略

4.1 立足教材,掌握标准模型,在实际模型类问题的解决中培养再现水平

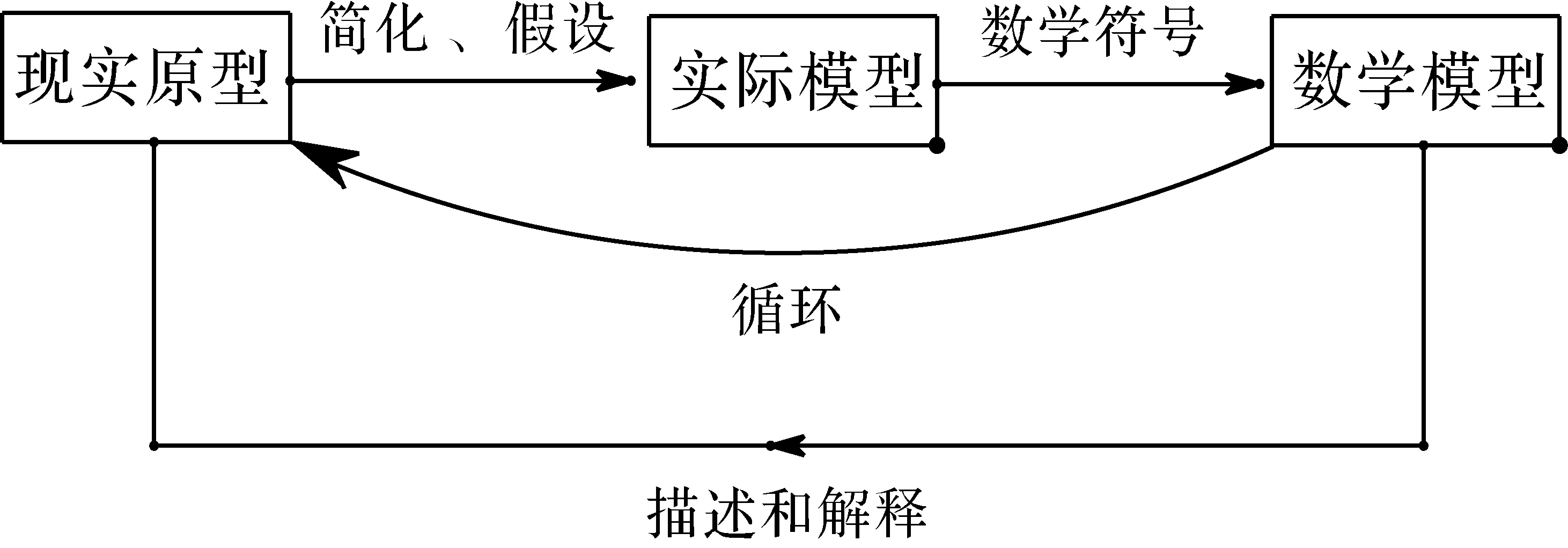

模型思想是初中数学课程的十大核心概念之一.模型思想的建立是学生体会和理解数学与外部世界联系的基本途径,建立和求解模型的过程包括:从现实生活或具体情境中抽象出数学问题,用数学符号建立方程、不等式、函数等表示数学问题中的数量关系和变化规律,求出结果并讨论结果的意义[9]7.为促进学生模型思想的形成,教材编者注重数学知识与现实世界的联系,在每个章节中都设置了应用类的实际问题,意在促进学生经历运用数学知识解决实际问题的过程,初步形成模型思想,体会数学的应用价值,提高数学学习兴趣和应用意识.从建模教学内容来看,学生的大部分时间是在学习数学内部的内容,比如数学概念、性质、定理等,这种学习可以看作数学标准模型的学习,最终指向实际问题的解决.从数学建模过程来看(如图2),以教材为载体的初中数学教学中,用方程、不等式、函数、图形、概率等数学模型解决实际问题属于从实际模型到数学模型,这类问题情境中的数学模型容易识别,直接套用标准模型即可解决,是培养学生数学建模能力再现水平的重要途径.在实际模型类问题教学中,应引导学生将实际模型进一步抽象化、符号化,经历识模、建模、解模等活动,提高数学建模能力的再现水平.

图2 建模过程

4.2 观察生活,发掘现实问题,在现实原型类问题的解决中培养联系水平

数学学习的最终目标是让学习者会用数学眼光观察现实世界、会用数学思维思考现实世界、会用数学语言表达现实世界.这里所谓的用数学语言表达现实世界其实质就是数学建模.为弥补教材上实际模型类问题在培养学生数学建模能力联系水平上的缺失,教师应善于发掘现实世界中的实际问题,选择适切的、真实的、综合的问题情境,使学生完整经历现实问题——实际模型——数学模型——求解结果——检验解释的建模活动,尤其是将现实问题简化、假设、概括后抽象出实际模型的过程,培养学生将现实问题数学化的能力.现实原型类问题初看起来杂乱无序,这就要求教师在教学时引导学生精选变量和关系,保留问题的“主干”,削减问题的“枝杈”,简化描述,提出合理的假设,建立相应的数学模型,并用恰当的数学符号表示,最终用数学知识解决问题,以培养学生数学建模能力的联系水平.比如在“方舱”建模活动中,先由学生独立阅读获取信息,再自主完成信息的分析、筛选、简化、假设,将实际问题进一步数学化,用数学语言正确表达模型的结构特征以及相互关系,获得数学模型并解决问题.

4.3 任务驱动,联系现实世界,在综合实践类活动中培养反思水平

“综合与实践”是指学生运用学习掌握的数学知识、思想和方法解决现实问题,可以理解为数学探究和数学建模活动.其主要内容为:结合实际情境,经历设计解决具体问题的方案,并加以实施的过程,体验建立模型、解决问题的过程[9]41.综合实践活动在培养学生问题意识、应用意识、创新意识等方面具有得天独厚的优势,是培养学生数学建模能力的有效途径.在初中数学教学中,受考试指挥棒和知识本位等因素影响,广大一线教师特别注重数与代数、图形与几何、统计与概率三个部分的教学,往往忽视或直接放弃课程内容中综合与实践部分的教学.事实上,综合与实践课程内容的主要功能是在数学与外部世界之间搭建桥梁,是学生主动运用数学知识以及其他学科知识解决实际问题的重要途径,也是培养学生数学建模能力的有效路径.因此,教师应充分挖掘教材上综合与实践课程内容的教学价值,注重发掘现实生活中的问题,每个月或每学期组织开展一次综合实践活动,驱动学生用数学的眼光观察现实世界,发现和提出有价值的问题,自主探究、合作交流,动脑、动手、动口,经历建立数学模型解决问题的活动过程,使学生感悟数学来源于实践,又应用于实践[10].比如将上述“节水”问题进一步还原为更“原始”的形态,将一些数据信息剔除,呈现为现实原型问题:“我们常常听到长辈告诉我们,洗澡时尽量用淋浴的方式,淋浴会比浴缸泡澡更节水.事实是如此吗?”对学生而言,这样的实际问题就是一种主题综合实践活动,解决这个问题需要学生完成数据收集、模型假设等工作,将实际问题转化为数学问题,抽象出数学模型进行探索,使学生完整经历引模、建模、解模、验模的活动过程,从而有效培养学生数学建模能力的反思水平.