我国社会企业的法律形式及其认定标准和路径

邓辉 周晨松

摘 要:社会企业法律形式的认定在立法上有法人注册制和资格认证制两种方式,社会企业作为奉行义利并举的组织集群,难以纳入《民法典》功能主义分类视角下之营利法人或者非营利法人的类型框架之中,对其法律形式的认定应采取资格认证制。社会企业法律形式的认证有市场主导型与政府驱动型两种路径,综合考虑我国大量社会企业亟待获得合法身份的现实,以及保持立法状况相对稳定与顺应商事制度改革方向的需要,我国宜采取混合型认证制。具体措施包括在明确社会企业认证标准的基础上,对社会企业进行分类认证,普通公益性社会企业可授权市场第三方机构认证,而涉及重大公共利益的社会企业认证可考虑保留由官方机构进行认证。

关键词:社会企业;法律形式;认证标准;认证路径

中图分类号:D732.9 文献标识码:A 文章编号:1006-0448(2021)05-0066-12

基金项目:国家社会科学基金项目“我国社会企业的法理属性和制度体系研究”(16BFX116);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目“供给侧改革视野下地方政府调控房地产市场法治化研究”(JD17032);法治江西建设协同创新中心2018年度青年课题(FZJXQN2018017)。

社会企业(Social Enterprise)在其较为宽泛的意义上是指运用营商为手段以实现社会目标的组织。社会企业起源于1844年英国罗奇代尔公平先锋社(Rochdale Pioneer’s Society)[1](P520),因其在20世纪70年代能采取融商业与公益为一体的创新方式有效整合社会资源,缓解了欧美国家当时面临的福利社会危机而受到关注。同一时期学者对社会企业的研究也逐渐繁荣起来,逐渐分化形成法国等欧洲国家的“社会经济”和美国的“非营利组织”两种不同的研究路径[2](P112-116)。

2004年刘继同教授将“社会企业”概念引入我国,并且认为社会企业在不同国家采取不同的法律形式[3](P198)。社会企业由此引起了社会学、公共管理学、政治学等领域学者的关注和研究,主要聚焦在社会企业的历史梳理、概念辨析、特征分析、运营模式和创新功能等基本问题。我国在现实中已发展了数量庞大的“准社会企业”,在教育、就业、环境保护、医疗健康、老年服务、扶贫等社会民生领域作为第三部门的组织创新形式发挥着重要的补充作用。

由于社会企业具备的“中间地带”“混合型”“模糊性”等基本特质,导致其本身在法律属性上存在争议,因此社会企业在我国的发展面临识别范式模糊和合法性危机的问题[4](P201),部分学者已经提出采取“认证制”作为赋予社会企业合法地位的法律机制[4],但是更多是从微观规则层面设想侧重实际操作,国内鲜有文献从法学角度对于社会企业的法律属性、法律形式深入剖析,同时在社会企业的识别标准以及识别路径选择方面的法理论证还较为薄弱。有鉴于此,本文拟在我国《民法典》颁布实施的大背景下,探讨社会企业的法律属性、法律形式、认证标准和认证路径等法理问题,以期为社会企业的本土化发展及相关立法提供制度参考。

一、我国社会企业法律身份认定的困境 社会企业在我国的蓬勃发展面临法律身份认定的困境,具体表现在社会企业现实发展的需要和法律制度特别是主体制度供给之间的矛盾。

(一)准社会企业蓬勃发展亟待身份认定

通常认为社会企业是兼具公益与营利双重目标的混合组织。非营利组织利用商业活动获取资源,以摆脱对于狭隘资源提供者的依赖[5](P45)。营利组织所承担利他义务与其内在盈利动机相违背,通过将企业社会责任转变为企业核心工作[5](P76)。故传统的非营利组织与营利组织都有向“社会企业”靠拢的趋势,基于上述原因数量可观的“双重底线组织”即所谓的“准社会企业”在我国已经悄然兴起了,“依据民政部统计数据截止到2019年底,我国有民办非企业单位487 112个,比去年444 092增长了9.69%”[6]。目前我国的社会企业在本土实践发展主要是两种类型:一种是国有事业单位管理的社会福利企业,另外一种是民间组织管理的民办非企业单位[7](P253-254);但是上述本土社会企业类型仅停留在学者的理论中,尚未得到立法的承认和回应。由于社会企业坚守双重底线,在组织目标、所有权性质、治理结构、利润分配等方面都区别于传统单一底线的营利组织与非营利组织。此类“准社会企业”群体具备较强的自我认同及外部识别的需要,由此产生了法律制度的需求,即确立社会企业的法律地位及其识别体系的需要。

(二)现有主体类型无法满足社会企业身份认定的需求

由于目前“社会企业”之术语尚未纳入我国法律概念范畴中,仅散见于地方政府与民间协会组织文件之中,因此我國现有的“准社会企业”并非严格意义上的标准社会企业,而是以其他法律组织形态所存在。通常认为我国的“准社会企业”包括社会福利企业、社会服务机构(民办非企业单位)与合作社[8](P131-140,P27-29)。其中各类“准社会企业”的法律身份认定上采纳了不同的法人设立原则第一,注册认定制。社会福利企业首先应当在工商部门注册登记,同时在满足对残疾职工安置条件之后向当地县级以上民政部门提交申请。第二,核准注册制。民办非企业单位(如民办学校及各类培训机构、民办诊所、民办艺术表演团体等)的设立需要经过主管单位审查同意,然后向民政部门申请登记注册。第三,注册制。农民专业合作社在工商行政管理部门登记后获得法人资格。,各类“准社会企业”法律形态获取的类型和逻辑各不相同。其中福利企业由工商行政管理部门注册登记,而“福利企业”的资格是由民政部门进行认定,另外一类社会服务机构(民办非企业单位)设立,需要经过业务主管部门审查同意,并在民政部门办理登记。如民办学校实行双轨管理,即业务主管部门是教育部门,主体登记机关是民政部门。然而,由于“社会企业”法律地位缺乏法律层面的明确界定,其身份认定的需要并不能被传统法人设立体制所充分满足。法人设立体制所涵盖的诸多主体类型,包括额外的认定程序并非为社会企业所量身设计,其不能采取系统而清晰的方式将社会企业的双重底线特性与传统组织相区别。

(三)准社会企业的身份认定方式混杂

实践中对于社会企业身份的认定,除了“准社会企业”所采取的法人设立体制,尚存在针对标准社会企业的认证制。前述对社会企业专门立法的国家大多采取上述认证制,而“中国社会企业奖”等评选机制即是本土化的社会企业认证体制,两者区别在于法人设立体制所赋予的是特定法人资格,而认证制将其视为专有身份识别符号。

我国现有的社会企业身份认证是官方认证与民间认证并行的模式,但是我国社会企业认证所采取的主导模式定位并不清晰,虽然两种类型都自发成长,目前的发展却差强人意。其中官方认证工作并未纳入现有的认证认可管理体系,仅在某些地方行政区域实施,在扶持力度和影响范围上都局限于当地行政区划。民间认证由行业协会等民间组织自行发起,存在认证标准摇摆和扶持力度较弱的不足。而且上述两种认证模式并未在理念上理清主次,实践中未有交叉融合与协同合作,发展处于混沌无序、各自为政的状态。所以,理论层面路径选择的模糊导致实践中社会企业认定方式的混杂。

二、社会企业的法律属性与法律形式

解决上述社会企业身份界定难题的思路在于,首先对其身份的法律属性进行探讨,其次根据法律属性选择恰当的法律形式。

(一)社会企业身份的法律属性

1.社会企业概念的梳理比较

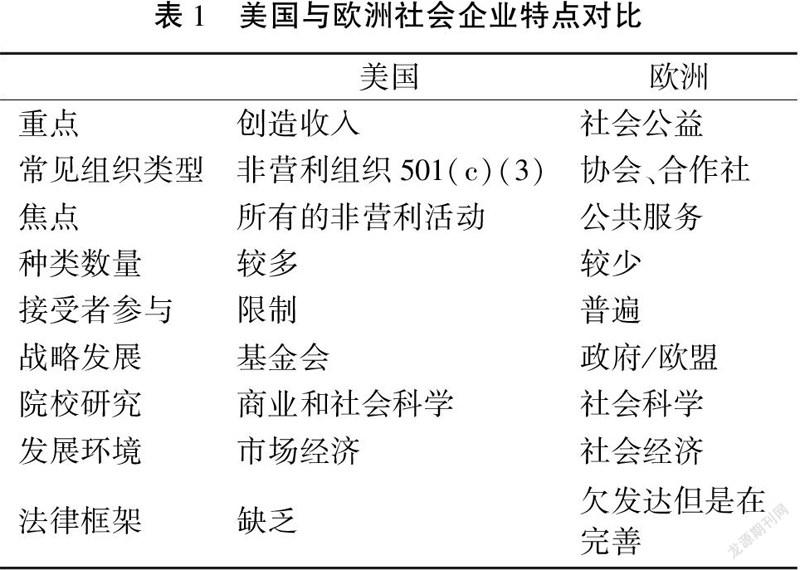

从地域角度,欧洲对社会企业概念的界定是以侧重功能角度的社会经济为核心,而美国对社会企业概念的界定是以侧重组织形式角度的非营利部门为核心。较少国家或地区从正面对社会企业作出官方定义,如韩国《社会企业促进法》第2条对社会企业进行定义见《韩国社会企业促进法》第2条:“为社会脆弱阶层提供社会服务、提供就业岗位或者为社区作出贡献来提高当地人民的生活质量的企业。既追求社会性目的,也进行服务生产和商品拍卖等营业活动,并根据第七条获得认证的企业。”,较为强调政府在促进社会企业发展中的培育角色和主导地位。其他国家或地区大体采用描述特征的方式予以界定,如从组织宗旨上强调商业特征,从社会功能上强调弱势救助性,从组织形式上强调非营利性,或者同时强调在宗旨上遵从社会性目的与运营上实施商业行为[9](P39)。

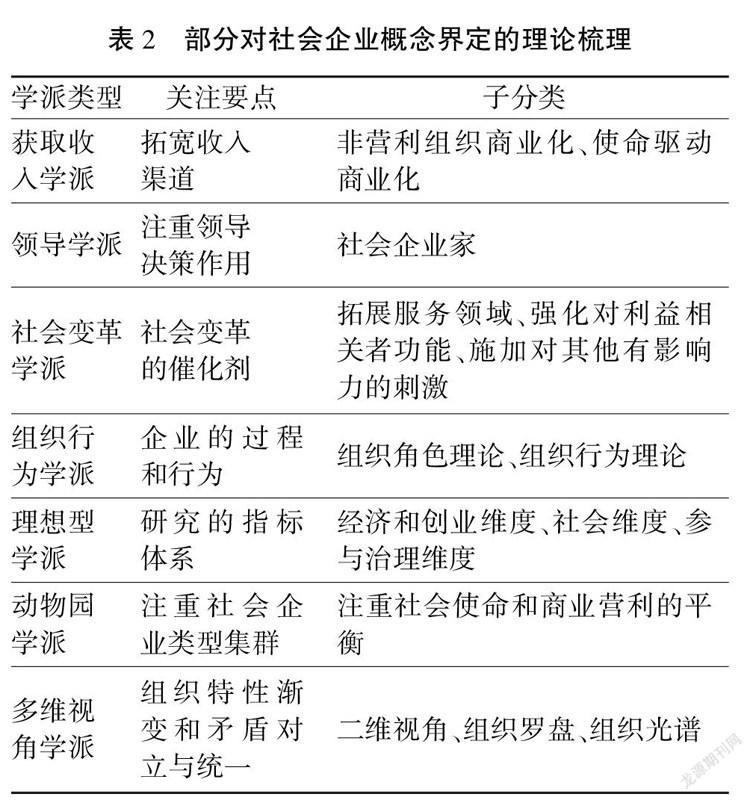

从学派角度,学界对于社会企业概念的讨论也因为不同的研究范式而有所不同,其中比较有代表性的有如下几个学派。

(1)获取收入学派。此学派主要认为社会企业是一种非营利组织为摆脱自身资源渠道匮乏和缺乏造血能力的困境,所采取的拓展自身经营资源和资本渠道变得更加商业化的现象[10](P93-380)。奧斯丁等将此类型具体又分为“非营利商业化途径”和“使命驱动商业化途径”[11](P80-169)。

(2)社会企业家学派。此学派注重社会企业家在运营社会企业中的角色,认为社会企业家所具备的创新能力和开拓精神,是社会企业融合商业模式产生社会价值的核心动力[12](P31-65)[13](P140)。而社会企业家所具备的社会企业家精神被认为是融合了纪律、责任和价值创造的概念[14](P2-4)。

(3)社会创新学派。此学派继承了熊彼得经济学派的思想,代表人物丹尼斯·杨将社会企业现象归结为在传统营利部门和公共部门边界领域寻求发展机会的社会创新的表现之一,如发现了新的市场需求、新的组织形式。格雷戈里认为社会企业是承担创造和维持社会价值的使命,扮演了社会变革推动者角色,追求新价值的组织[14](P4)。

(4)组织行为学派。此学派关注的核心点在于社会企业的经营过程和组织行为。汉斯曼将此类研究分为动静两类:一类研究社会企业在经济活动中的角色地位,另外一类研究社会企业本身的组织行为[15](P27-42)。杰德·爱默生、费伊·特沃斯基不单纯将社会企业视为一个静态的组织或者主体,而是将其视为一个动态的经营过程和组织行为[16](P132-151)。

(5)理想型学派。此学派为描述和衡量社会企业而利用韦伯术语设计了一套理想的指标即社会企业应当满足的条件,认为社会企业是具备多组织目标、多利益相关者、多资源渠道的组织。雅克·德富尔尼、马尔什·内森提出了社会企业应当满足的标准为3项经济和创业维度、3项社会维度、3项参与治理维度[17](P9)。

(6)动物园学派。此学派基于理想型学派和社会企业家学派的观点,从生物学物种分类角度提出了“社会企业动物园”的概念。代表人物丹尼斯·杨、杰西·雷斯认为社会企业作为营利组织与非营利组织的结合体,会因为前两者元素的不同组合方式及在不同风格的社会企业家所扮演的动物管理员的角色的主导下,而形成不同的社会企业“物种”[18](P1320-1322)。

(7)多维视角学派。此学派根据划分维度标准不同又分为多个子学派。第一,二维交叉视角学派。此学派用两个相互交叉的圆形来解释社会企业作为混合组织所面临的社会目标和经济目标间的相互吸引和相互紧张关系[19](P17)。第二,组织罗盘学派。此学派采用了组织类型学和组织谱系理论,根据组织首要目标和所有权角度对社会企业进行界定[20](P27-30)。第三,组织光谱学派。该学派从光谱渐变的理论来剖析社会企业现象,内部又根据标准不同分为了格雷戈里·迪提出的“营利—非营利”组织光谱[21](P60),埃查特·尼克、李·戴维斯提出的混合组织光谱[22],里斯提出的可持续发展组织光谱[23]。

2.社会企业的法律属性

(1)法律属性:奉行义利并举的组织集群

社会企业本身是一个起源于社会学的研究现象,是用以区别于传统组织并对社会组织创新予以描述的模糊概念,在法学中社会企业并非指某一特定的法律组织类型,应当作为一个集群概念来理解,即是一种双重底线的组织,即是以社会使命、非营利目标作为组织宗旨,通过采取商业手段、营利行为以促成前述目标的实现。

社会企业法律身份应当是一种识别符号,而不应当是一种主体类型:社会企业的外在功能是解决社会问题,而内在宗旨是追求公共利益,故社会企业的组织形式也是为了实现组织目标而存在。目前,“几乎没有一种法律形式能够完整地满足社会企业的所有需要,故不同形式之间的组合是必需的”[24](P36)。

社会企业是种“集群概念”,本身可能取决于当地经济发展水平、法律主体制度、社会企业家创新等因素的影响而采取不同的法律形式存在。本文探讨的法律形式是指“法律形式”而不是法律渊源。第一,法律形态分布广泛。社会企业本身可以用不同的法律形态(法律主体类型)存在,也就是不同法律主体类型的组织都有可能成为社会企业,某种法律主体无法涵盖所有的社会企业组织形式。第二,法律形式创新有限。已经采取了主体类型主义政策的国家,通过立法所创设的社会企业法律形式与传统的主体类型存在较强渊源,如英国的“社区利益公司”和美国的“低利润有限责任公司”皆为有限责任公司的亚种。

(2)矛盾分析:双重底线实施机制的多元性

社会企业是位于纯粹慈善组织和传统商业机构之间的、坚守公益目的与商业目的双重底线的混合组织。社会企业双重底线的实施机制可能是单一组织内高度融合营利目标与非营利目标方式,也可能是组织内的营利目标资助非营利目标的资金资助关系,还可能是营利组织资助非营利组织之间的援助关系[25](P23-31)。

社会企业身份界定的难题在于组织创新的无限可能与制定规则的有限理性之间的矛盾。根本原因在于,社会企业是存在多维世界的组织创新,无法通过非此即彼的二维标准来描述和界定。社会企业标准是多维混沌的,界定要素多元,包括收入来源、组织宗旨、所有权结构等等,这主要是为了描述商业组织的公益化与公益组织的商业化,并将其与纯粹慈善组织和传统商业机构相区别。法人主体类型是泾渭分明的。传统民法理论将主体类型划分为法人和非法人组织,法人又划分为营利性法人、非营利性法人和特别法人,其中法人的划分标准大体有设立依据、成立基础和存在目的等,无论哪一种法人主体类型都具备相对清晰并可判断是否的标准。法律身份的传统界定方法就是将目标归类到民事主体类型中去,而实际上处于多维世界的社会企业却难以纳入二维线轴的法人主体类型中,所以应当将其界定为一种集群概念。

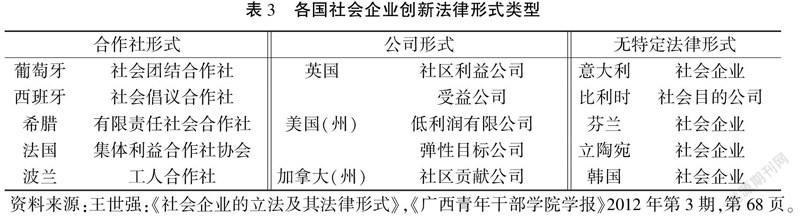

(二)社会企业的法律形式与立法回应

世界各国立法对于社会企业的法律形式归纳为三种类型,即合作社形式、公司形式及无特定法律形式。其中合作社形式和公司形式都通过立法创设了专门的法律形式,而无特定法律形式并不为社会企业创设专门法律形式,而依据标准进行资格认定[26](P67)。在美国,公司法如何回应社会企业兴起的讨论方面,贾斯汀·布朗特、帕特里夏·努利归纳提出了修法派和保守派两种截然不同的观点,其中修法派认为应当根据社会企业特点而修订公司法,保守派认为现有公司法已经能满足社會企业发展需要[27](P202-203)。

1.法人注册制:主体类型主义

第一,实践中制定专门法律形式。部分国家或地区为社会企业制定了专门法律规范。英国2004年颁布了《社区利益公司法》,创设了“社区利益公司”。2008年美国蒙特利州立法创设了“低利润有限责任公司”,2010年马里兰州立法创设了“共益公司”,2012年加利福尼亚州立法创设了“弹性目标公司”。这些专门的法律形式在宗旨目标、资产处置、利润分配等方面与传统法律形式有所不同。第二,理论上解释坚守双重底线。社会企业本身坚守公益与商业双重底线部分理论认为社会企业坚持的是三重底线,包括公益目标、经济目标和环境目标。:一方面坚持公益目的,另一方面坚持商业目的。这种特性无形中与按照营利与否的法人主体划分标准相互重合,而且社会企业被认为是介于营利组织和非营利组织之间的混合类型,所以很容易将社会企业视为一种混合主体类型。

2.资格认证制:资格符号主义

部分国家在立法中并未针对社会企业制定特定的法律形式,而是将社会企业视为一种标签或者符号。第一,核心概念泛化。在这种资格符号主义理念之下,社会企业是一个概念,并不特指某种专门的法律形式。虽然立法中可能会设立某种名称或者术语用以指代社会企业,但这种名称并非对应特定法律形式,实际上是一种集群概念,其可能包含的类型较为丰富。第二,额外条件特定。社会企业必须采取传统现存的法律形式成立,同时满足额外的标准(如设立目的、分配政策、清算规则等)情况下,可以向官方申请登记或认证成为“社会企业”。

如比利时根据行政区域基础对社会企业进行分类,其中弗兰德斯地区包括“社会工作坊”“工作关爱中心”(arbeidszorgcentra,AZCs)等,而瓦隆尼亚和布鲁塞尔地区主要包括“劳动整合企业”(entreprises d'insertion,EIs)、在职训练企业等。比利时的上述“社会企业”类型均不是法律形式创新,而以商业公司、非营利组织等形式设立,同时需要满足宗旨公益、管理自治、治理民主等条件[28](P5)。

总体而言,不同国家根据本土社会企业不同的法律形式采取了注册制和认证制两种差异化的法律制度,两者都是社会企业主体制度的重要组成部分。目前资格认证制更适合赋予已经以各种法律形式存续的准社会企业合法身份,而身份注册制更适合赋予新设立的组织以社会企业身份[4](P210)。

三、社会企业的认证标准

制定我国社会企业的认证标准应当考虑本土化与国际化相结合。从本土化的角度,需要立足于我国社会企业的发展状况与相关的法律制度背景。本土化的重要意义是通过制定符合中国国情的标准将现有的各种“准社会企业”涵盖进来并赋予其合法地位,同时剔除掉不符合要求的组织,以实现引领社会企业群体发展的作用。从国际化的角度,需要吸纳借鉴其他国家或地区的先进立法经验,以强化社会企业的国际交流,扩大社会企业理念的传播。另外,制定社会企业认定标准还应当具备一定的前瞻性及包容性,即通过比较宽松与开放的法律环境,尽可能地培育推进在我国发展还比较幼小的社会企业群体的壮大。王世强、游斐、杨丽、唐志华提出按“组织目标、收入来源、利润分配、资产处置、治理结构”五个维度[9](P41)进行认定,沙勇提出“目标定位、运作方式、利润分配”的三要件[29](P34-35)学说。实际上两种模式内在还是统一的,因为“组织目标体现社会性,收入来源体现商业性,而利润分配、资产处置与治理结构体现非营利性”[30](P239)。综合分析,我国社会企业可采用如下的认证标准:

(一)组织目标公益

对于社会企业的组织目标(公益性,区别传统纯粹商业组织),根据受益群体范围不同有针对弱势群体和不特定公众的两类。我国现有的“福利企业”组织目标是为了安置残疾弱势群体,“民办非企业单位”是为了满足某类公共服务的需求。建议认定规则继续延续这种立法思路,原则上要求社会企业在组织章程中明确记载所追求的具体社会目标,当然也应当允许相对宽泛的社会公益目的。对具体目标在立法技术上采取定义加列举的方式进行规范,而对于宽泛目标可以借鉴英国对于社区利益公司的社区利益测试程序来判定。应当注意,对于社会企业所追求的社会公益应当是宗旨目标而不是实质结果,即不应当以某组织是否实际实现了其所设定的公益目标来判定其是否有资格成为社会企业。

对于公益目标的范畴大小与实现与否,可以作为社会企业等级分类、绩效考核与享受优惠的评判依据,但是不要作为获取社会企业资格的桎梏。总而言之,对于组织目标的公益性应当采取形式主义而不是实质主义,即作比较宽泛的解释以吸纳更多的组织进入社会企业的行列中(可能要排除政治目标)。这个标准体现了社会企业的公益性,区别普通企业以利润最大化为追求目标,社会企业以社会公益为使命。

(二)收入来源独立

收入来源标准(营利性,区别纯粹公益组织)是体现社会企业运营独立性的标准。目前,各种认证标准对社会企业的收入来源都有所要求,最低要求是应当进行一定的商业活动,而更高要求是在收入中规定了来自商业活动的比例[31](P102)。我国“福利企业”采取工商登记注册,虽然没有明确要求商业活动,但是对于纳税有所要求,可以推论实际上是采取正常的商业经营。“民办非企业单位”同样要求其设立主体非官方,资金来源非国有资产,实际上只要有商业经营活动即可。我国民间标准要求超过半数收入来自对外销售商品或者提供服务,英国(50%比例以上)、韩国(主要来自营业活动)等国家也有类似的规定。建议在认定标准中,要求主要收入来源来自经营活动,目的是区别高度依赖慈善捐赠或者政府拨款等外部资源的传统非营利组织,在资源筹集方面多元化而且相对独立,即其在接受部分外部资助的同时也具备自身的商业造血功能[32](P142)。

(三)利润分配限制

社会企业是介于营利组织与非营利组织之间的混合形态,具备一定的非营利性。所以对于社会企业的非营利性要素也是构成认证社会企业的重要标准。关于界定“非营利性”的理论主要有四种,狭义的非营利性仅指“禁止分配利润”[33](P21-26),广义的非营利性还包括组织目的与资产锁定原则[31](P98)。我国现有立法限制了“民办非企业单位”将营利活动利润分配给组织成员,而国外立法上有绝对禁止、有限禁止与自由分配三种体例,其中前两种居多。自由分配主义认为限制利润分配将阻碍社会企业接受市场投资者注资,限制主义认为只有限制利润分配才能保证主要收益都投入到社会公益目标上。其实,自由分配主义的担忧是多余的,对于社会企业的融资困难可以采取享受优惠政策(税收优惠、社会企业基金等)及法律制度创新等措施去实现,并非一定要放开利润分配的限制。故建议我国在社会企业认定标准上采取折中主义或者梯度对待分别是“结构-运作”、“收入-成本”、“功能-利益”、“目的-利润”四种定义范式。:对于获得免税资格的社会企业限制其利润分配,如现有民间标准约定不超过35%(香港地区不超过35%,韩国不超过1/3),具体比例可依据社会企业实际发展并综合各方意见调整。对于不获得免税资格的社会企业可以对利润分配适当放宽限制。

(四)资产处置锁定

资产锁定是指对于组织的资产(包括经营活动所产生的任何利润或者其他盈余)目的专用性限制,即资产的使用应当符合章程所制定的追求公益目的约束,狭义的锁定仅指破产清算时候需要将组织资产上交国家或者转移给同类目的社会企业,广义的锁定还包括对于经营过程中公司资产转移的限制。我国现有的认证标准中,只有《民法典》第95條对于非营利法人明确提出了法人终止时,不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的的资产锁定要求,民政部2016年关于《民办非企业单位登记管理暂行条例(修订草案征求意见稿)》第24条第3款规定社会服务机构的剩余财产应当留作社会公益目的,或者捐赠给同类社会目的之非营利组织。比较法上除了美国未有相关规定外,英国(要求解散时留作社会目标)、香港地区(仅为社区利益转移)、韩国(2/3转移给其他社会企业)均有类似规定。我国相关立法已经有一定的历史基础,建议我国将“资产锁定”作为社会企业认定标准之一,应当从狭义角度进行解释,即仅要求破产清算时不得向成员分配剩余财产,把经营过程中对于组织大宗交易的非公益目的转移限制作为信息公开及外部监督的相关要求。

(五)多维治理结构

传统的公司式治理结构是指,主要由出资者股东参与决策,社会企业的治理结构更强调参与性与民主性,即社会企业制定的公益目标利益相关者以及社会企业所雇佣员工也能参与到组织的决策中来。我国现有立法仅规定设立会员大会或者理事会等组织机构,对决策机构的组成并没有更多的规定。各国立法大体上有民主式治理结构,如合作社的多方利益参与式治理,还有美国的公司式治理结构。研究发现我国的社会企业实践中,社会导向或者多元化利益导向体现在所有制结构上较为微弱,目前较侧重强调“绩效优先”而不是“多元利益相关方参与”,即使存在参与也是传统治理主体如股东、创始人及政府机构的话语权重较大,而受益群体仅能作为非正式的参与治理[34](P72-76)。我国立法缺乏采纳“民主参与式治理结构”为社会企业认定标准的法律背景与现实基础,所以建议立法中考虑将治理结构要求作为认定更高等级或者享受更多优惠政策的评价标准,不作为社会企业认定最低标准之一。

(六)社会效果显著

社会效果是指社会企业所声称追求的“双重底线”中社会价值实现的情况。与前述“组织目标公益”作为形式公益目标不同,此实质公益目标要素更加看重组织所产生的实际社会公益。判定社会效果是否显著可以采取较为主观的标准,如类似英国认定社区利益公司的所采取的“社区利益测试”,需要判断组织所开展行为是否符合一般理性人所认同的促进社区利益。同时也可以采取较为客观的认定标准,如指标化衡量社会企业所产生的社会价值,将其细化为经营结果与经营过程两部分。前者分为可计量的“企业价值、社会经济价值”和不可量化的“社会影响与受益群体”,后者包括目标与使命、内部流程、可持续性与信息透明度等指标,可利用的计算模型SROI与LM3综合计量[35](P48-50)。上述几种判定标准应用于目前社会企业社会效果的测评较难实现,需要较高水准的理论依据和立法技术,建议将该标准作为区分社会企业等级与资助水平的依据,不作为认证社会企业的最低标准。

四、我国社会企业认证路径的选择

社会企业的认证路径有市场自由与强制许可两种模式,市场自由模式即允许民间社会企业认证机构存在,强制许可模式为社会企业的认证采取类似官方行政许可的方式。纵观各国立法例,采取强制许可主义的有韩国的《社会企业促进法》,其第2条第1款对于社会企业概念进行界定,并强调需要获得官方认证才能称为“社会企业”,这一称号民间不得随意使用[36](P116)。其他国家大多采取自由主义,例如在英国并不能通过官方注册来区别社会企业,而是通过民间第三方“社会企业标志”或者行业协会“社会企业徽章”的自我认证[37](P112)。按照金钟浩对于社会企业成功模式的分类方式分为三种类型:一种是像美国和英国那样市场化程度较高模式,另一种是像意大利那样协同组合部门友好性较高的模式,最后一种就是政府主导型认证制度[38](P379)。本文借鉴这种划分方式,按照政府与市场在社会企业认证过程中所起作用大小来划分。实际上认证注册仅仅是在推动社会企业发展过程中,政府与市场力量的权重大小关系的一个体现。

(一)政府驱动型

采取这种类型的典型国家是韩国,即政府在推进社会企业发展过程中起到关键作用,表现在主体登记方面即社会企业认证。韩国早在2007年即颁布了《社会企业促进法》,并于2012年进行了修订,依据上述立法,韩国的社会企业需要获得劳动部的官方認证。韩国专门成立了“社会企业振兴院”来负责的社会企业的认证工作,其隶属于韩国劳动部但不属于政府机关,所以也有观点认为这是准政府推进模式。

除了韩国政府国家层面的推动,首尔政府同样致力于社会企业的发展,其推行的社会企业促进计划即是为了配合2007年颁布的《社会企业促进法》而设立的认证程序,主要目的是促进非营利组织通过韩国劳动部官方认证为社会企业。通过鼓励符合条件的非营利组织参与培训项目,并接受1-2年的财务援助,旨在能够通过韩国劳动部的认证。首尔政府选择潜在的培养对象标准主要基于组织为社会弱势群体提供社会服务的经验和能力。经过认证的组织被官方注册为“社会企业”,能够享受周期4年的税收豁免(届期重新认证),除此以外还可以申请其他地方政府的财政支持。

1.理论基础

政府在致力于驱动社会企业成功进程中所起的主导作用角色,其理论支持主要有“第三方政府理论”与“非营利组织失灵理论”,证明了政府可能通过提供资源以驱动非营利组织有效克服失败倾向。道格拉斯认为政府由于多数主义和时间障碍等因素,将无力满足市民和社区多样化的偏好。政府官方倾向于提供能满足多数人需求的统一服务,而不是为不同社区量身定做的服务。上述政府失灵理论解释了为什么非营利组织定位于实现那些市民无法得到满足的服务。同时“政府失灵”理论也证明了非营利部门在填补公共部门和私人部门之间服务空白的重要性[39](P43-45)。非营利组织的资源不足可能导致商品短缺和服务匮乏,非营利组织的业余性对于小型组织带来较大挑战。非营利组织治理结构上本身受到家长式作风的影响,仅仅关注自身感兴趣的问题,同时,决策受到董事会和捐赠者的左右,不够关注普遍公共利益问题。其对于政府干预持有积极态度,证明政府在非营利组织运营方面的干预及保持经常性合作能够克服上述非营利组织失灵现象[40](P99-117)。

2.影响因素

政府驱动型社会企业认证体系的实际效果如何?根据Kyujin Jung等人的研究,政府所采取的强制与非强制措施,将会影响韩国非营利组织参与社会企业促进计划后获得认证的可能性。该研究将韩国政府支持分为首尔政府支持与其他25个地方政府支持,其中首尔政府支持层面包括劳动力成本、培训与教育、管理咨询和市场分销。地方政府支持包括财务援助、市政法规、工作坊和地方政府部门。结论是接受首尔政府劳动力财政支持,隶属于地方政府某部门并提供专业工作坊的非营利组织更可能通过认证,而接受首尔政府管理咨询与享受地方政府财务援助并制定相关市政条例的组织更不容易被认证[41](P613)。Eric Bidet,Bokgyo Jeong的研究表明,《社会企业促进法》与其他支持社会企业的公共政策能够充分地促进朝鲜移民就业整合的工具,通过一段时间的资助对于所认证社会企业招募朝鲜工人低生产效率的补偿,最后都具备和韩国工人一样的生产效率[42](P409)。

(二)市场主导型

市场主导型即允许第三方机构非官方代为认证,由市场力量替代政府部门在社会企业认证方面起关键性作用。此处的“关键作用”是相对主要作用,并非绝对作用,即使是采取了以市场主导社会企业认证的国家,由于在培育、扶持和监管方面有赖政府参与,都不可或缺地需要一定程度的政府认可和支持,因此市场主导型也是一种混合型的模式。

1.民间认证起主导作用

民间认证的特点在于:(1)受理认证的机构为非官方性质,区别于政府部门。具体可能是某个特定非官方组织或者行业协会等。(2)认证标准也并非统一,存在多元的情况。即由于“认证”属于非官方行为,相当于市场中提供的一种“资质验证服务”,类似聘请会计师事务所出具信用等级报告等行为。所以“认证服务”本身不是绝对垄断,允许多元化、市场化。(3)多数情况下会收取费用而且有认证周期。由于社会企业认证标签有赖于认证机构的公信力与影响力,会在每个认证周期内收取相应费用。

英国的社会企业认证发展较为健全,有民间的认证也有官方的认证。其中民间认证主要是非官方组织所倡导,设定专门的组织机构受理认证申请,并给予申请人相应的认证。这种组织在英国很多,例如“社会企业标志”,其前身是在英国内阁第三部门办公室和社会企业联盟联合支持下的准官方性机构,该项目后来独立并自身成立为独立的社会企业,其注册类型为“股份制社区利益公司”[37](P110)[43]。其官网描述自身为“一种国际社会企业认证方案,使得其他组织能够证明在业务上主要为了人类和地球创造福祉。同时社会企业标志也是唯一由有关部门批准的独立评估机构,为自己的评估承担担保承诺以推进积极社会变革”。类似组织诸如“社会企业联盟”,属于英国社会企业行业协会发起,还有以社区利益公司形式注册的“Social Enterprise Acumen CIC”。民间认证机构在美国较大影响的有“共益实验室”(B Lab),其性质属于非营利组织,提出了共益企业(B Corporation)的概念,制定了一套“成为不断成长和反思的好公司”的评估认证体系。

2.官方注册起辅助作用

与民间认证相对的是官方注册,与前者相比其区别在于:(1)具备了特定的法律形式。前述的民间认证仅仅是一种民间的资质认证服务行为,官方注册是通过国家立法为“社会企业”设立了专门的法律形式,即前者属于法律框架外“补丁式”标签认可,后者属于特别立法下的“专门式”法律主体类型。专门立法在法律约束效力与适用范围广度上都比民间认证要更强,更加权威性,但是其灵活性不如前者。如英国2004年立法设立“社区利益公司”,美国2008年立法设立“低利润有限责任公司”,意大利1991年立法设立A型社会合作社与B型社会合作社等等。(2)社会企业组织形态为注册(原生)而非认证(转化)。根据格雷卡里·迪所提出的社会企业谱系,社会企业是一种介于纯粹慈善组织和纯粹商业机构之间的一种混合类型组织[21](P60)。所以特定组织可以在谱系图中分别由非营利组织和营利组织转化而来,这个转化过程即需要在满足条件情况下获得相应的认证,原则上是不拘泥组织的原有法律属性。由注册制获得社会企业法律地位的组织即是法定的社会企业,其设立、运行和治理等方面需要严格受到该特定法律主体类型的约束。

(三)我国的路径选择:混合型认证

对于社会企业的认证工作,我国已经取得一定的进展。民间组织性质发起的认证有诸如2015年启动的“中国慈展会社會企业认证”、2016年启动的“中国社会企业奖”等。官方性质的有广东佛山顺德区政府发起的“顺德社会企业培育孵化支援计划”。所以我国在民间认证和官方认证方面都具备一定的实践基础,相较而言民间认证的影响力更广一些,地方政府的官方认证约束力更强一些。综合而言,参考我国现有质量管理体系标准ISO9000认证、绿色食品认证、慈善组织认证等相关制度,结合社会企业发展情况和立法状况,本文认为我国社会企业的认证应当选取兼采市场主导型和政府驱动型两者优点的混合型认证为路径,这种混合型认证路径是以市场为主、政府为辅的路径。

1.混合型认证路径符合我国社会企业当下发展所急需

当前,我国社会企业的主要类型是“社会福利企业”和“民办非企业单位”,除此以外还存在社区就业实体、农村新型合作组织、公益创投、农村新型合作组织、社区服务中心等诸多为适应社会和市场需要而自发形成的社会企业类型。我国社会企业发展的当下所急就是大量“准社会企业”亟待赋予合法地位。

我国目前情形与英国的情况比较类似,亟待解决的问题是庞大的“准社会企业”群体需要赋予合法地位,而不是通过立法去推动社会企业数量的扩张。英国社会企业兴起的原因主要在于“公共服务民营化的经济基础和非营利组织转型的内在动因”,英国政府提供了系列的培育和支持策略,其中包括完善相关法律法规等,增设社区利益公司等措施。在修订立法之前,市场都是采取民间组织认证的方式认可社会企业资格,立法之后即由官方采信上述组织的认证结果。

我国目前情形与韩国的情况则大不相同。韩国选择官方驱动是因为其政府需要主动引入社会企业的概念和制定相关法律制度,以解决矛盾激化的社会问题。韩国从2007年开始,为了解决结构性失业问题,开始修法推动社会企业发展,7年内社会企业数量增长了25倍[44](P101)。我国目前不同的条件和前提在于,社会企业更多的是市场自发成长起来,官方的行动反而滞后于现实,所以,关键的问题在于将处于灰色地带的社会企业赋予合法、恰当的法律地位。

2.混合型路径符合我国《民法典》相对稳定的法治要求

短期内大面积系统修改立法存在较大困难,而应当尽快明确“社会企业”的法律含义,采取第三方认证模式,通过筛选赋予民间第三方机构开展社会企业认证的资格。英国的修法措施较为丰富,主要是修订公司法,我国目前尚并不具备类似的大规模修法条件。(1)《民法典》对于主体类型的基本设定与社会企业属性不兼容。我国最新颁布《民法典》对于民商事法律主体制度的基本分类是营利法人、非营利法人和特别法人。根据格雷卡里·迪对于社会企业介于纯粹商业组织和纯粹非营利组织之间的混合组织属性的论断已经基本得到学界认可,那么这种混合属性就难以和《民法典》按照营利与否来划分主体类型的标准相契合。虽然《民法典》第87条中“社会服务机构”可以历史解释为“民办非企业单位”,属于社会企业的亚种,该条禁止了利润分配,《民法典》关于营利法人的相关规定是社会企业难以融入现有主体类型的重要障碍。(2)社会企业本身的认定标准并未形成统一意见。对于社会企业界定标准,理论与实践中并未统一。如民间认证标准“中国慈展会社会企业认证、中国社会企业奖”与地方政府性质认证标准“顺德社会企业培育孵化支援计划”都有较大差别。目前,主要的界定标准集中在组织目标、收入来源、利润分配、资产处置和治理结构等方面,其中对于社会企业是否能够“利润分配”有较大争议。

3.混合型路径符合我国商事制度改革方向和政府治理优势

一方面,市场主导型符合“商事登记”制度改革方向。自从2014年开始我国商事制度开始系列改革,基本宗旨是为了降低市场准入门槛、净化市场竞争环境,开展的具体措施包括在商事登记制度中开启“多证合一”等简政程序。近年来国务院多次发文,减少工商登记审批事项,将226项工商登记前置审批事项中87%改为后置审批或者直接取消。社会企业认证的法律本质就是一种特殊的登记行为,可以采取市场第三方主导认证,也可以采取官方登记机构注册,前者是市场主导型而后者是政府驱动型。目前,我国社会福利企业属于“准社会企业”重要类型,开展社会福利企业认证的法律依据是2007年民政部等颁布的《福利企业资格认定办法》,其资格认证主体是各级民政部门。上述社会福利企业认证工作,也在商事制度改革的浪潮中退出历史舞台。市场主导型认证与商事制度改革内在精神相契合。商事制度改革的精神在于政府职能转变,将原本不应当由政府介入的事项回归市场力量去支配。中国共产党十八届三中全会《决定》关于“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”的精神,即政府职能定位从管理型政府过渡到服务型政府,表现在社会企业认证中即是应当优先由市场力量去决定和判断某个组织是否为社会企业,政府在立法方面做好相应的采信、支持和监管衔接措施。社会福利企业的官方认证工作被取消,也表明该项精神已经在逐步落实当中,此时推进政府驱动型社会企业注册制度,将不相符合上述精神。

另一方面,混合型路徑符合我国政府治理的优势。在市场“第三方”进行认证的主导路径之下,兼采政府认证的路径在我国具有一定的必要性和极强的可行性。特别是针对涉及重大公共利益的社会企业的认证,政府认证的介入显得尤为必要。在中国特色社会主义制度体系之下,我国各个领域的政府治理都凸显出其独特的优势,在推进社会治理体系和治理能力现代化的进程中,这一优势得到进一步深化。因此,针对涉及养老、教育、乡村振兴、食品安全、环境保护等重大公共利益的社会企业的认证,还需有政府“看得见的手”的适时介入。在具体的措施上,应当在市场主导的认证机构或组织的基础上,根据社会企业涉足的不同领域,由领域分管政府部门进行介入和认证,一方面可以确保重大公共利益不被损害,另一方面可以增加社会企业本身的权威性和认可度。

五、结语

第三部门新兴组织类型“社会企业”的产生撕开了新的制度供给缺口,传统法人设立体制所提供的泾渭分明的规则无法描绘与容纳无限可能的组织创新,灵活多样的资格认证制度能够承担社会企业身份识别的需求功能。当下我国“准社会企业”身份识别所被迫采取的“法人设立制”(登记注册制),应当逐渐演进为社会企业认证制,以尽快赋予大量处于法律灰色地带的“准社会企业”以合法、恰当的主体地位,同时促进、规范和引导社会企业行业健康与稳步发展。在实施社会企业认证制过程中,建议采纳混合型认证路径,奉行市场力量为主导,政府部门辅助的原则。推进分类认证,普通公益性社会企业可授权市场第三方机构认证,而涉及重大公共利益的社会企业认证则可以考虑由官方机构进行认证。

参考文献:

[1]李琮.世界经济学大辞典[K].北京:经济科学出版社,2000.

[2]雅克·迪夫尼,丁开杰,徐天祥.从第三部门到社会企业:概念与方法[J].经济社会体制比较,2009(4).

[3]刘继同.社会企业[M]//王思斌.中国社会工作研究:第2辑.北京:社会科学文献出版社,2004.

[4]刘先良.社会企业认证在中国:法律属性与体系构建[J].中国非营利评论,2020(1).

[5]王世强.社会企业兴起的路径研究——两大部门的相互融合与结构差异[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016.

[6]民政部.2019年民政事业发展统计公报[EB/OL].(2020-10-04)http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/202009/20200900029333.shtml.

[7]王名.社会组织论纲[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[8]舒博.社会企业的崛起及其在中国的发展[M].天津:天津人民出版社,2010.

[9]王世强.社会企业的官方定义及其认定标准[J].社团管理研究,2012(6).

[10]Skloot.Enterprise and Commerce in Non-profit Organizations[M]//Powell W W.The Non-profit Sector:a Research Handbook.New Haven,CT:Yale University Press,1987.

[11]Austin,J E,Leonard,B,Reficco,E,et al.Social Entrepreneurship:It's for Corporations too[M]//Nicholls,A.New Models of Sustainable Social Change.Oxford University Press,2006.

[12]Young D.Entrepreneurship and the Behavior of Non-profit Organizations:Elements of a Theory[M]//Rose-Ackerman.The Economics of Non-profit Institutions.New York:Oxford University Press,1986.

[13]Ganesh N P.Social entrepreneurial leadership[J].Career Development International,1999,4(3).

[14]Dees J G.The Meaning of “Social Entrepreneurship”[J].Idea,1998.

[15]Hansmann H.Economic theories of nonprofit organizations[M]//Powell W W.The nonprofit sector :Research handbook.Yale University Press,1987.

[16]Emerson J,Twersky F.New Social Entrepreneurs :The Success ,Challenge and Lessons[M].Roberts Foundation,1996.

[17]Defourny J,Nyssens M.The EMES Approach of Social Enterprise in a Comparative Perspective[R].2014.

[18]Young D R,Lecy J D.Defining the Universe of Social Enterprise:Competing Metaphors[J].VOLUNTAS:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2014,25(5).

[19]Defourny J,Borzaga C,Defourny J.From Third Sector to Social Enterprise:A European Research Trajectory[M].London:Routledge,2001.

[20]Loidl R,Kukovetz B,Leonhardt M.Public Social Private Partnership zur Realisierung sozialer Dienstleistungen[M].kontraste,2007.

[21]Dees J G.Enterprising Nonprofits[J].Harvard business review,1998,76(1).

[22]Etchart,Nicole,Davis L.Profits for Nonprofits[M].NESsT,1999.

[23]Reis T K.Unleashing New Resources and Entrepreneurship for the Common Good:A Scan,Synthesis,and Scenario for Action,January[R].W.K.Kellogg Foundation,1999.

[24]苗青.社會企业:链接商业与公益[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[25]Alter K.Social enterprise typology[R].Virtue Ventures LLC,2007.

[26]王世强.社会企业的立法及其法律形式[J].广西青年干部学院学报,2012,22(3).

[27]Blount J,Nunley P.Social Enterprise,Corporate Objectives,and the Corporate Governance Narrative[J].American Business Law Journal,2015,52(2).

[28]Gregoire O.National Profiles of Work Integration Social Enterprises:Belgium,No.03/08[R].EMES Working Papers,2003.

[29]沙勇.中国社会企业研究[M].北京:中央编译出版社,2013.

[30]游斐,杨丽,唐志华.中国社会企业发展的概念框架、战略研判与行动计划[M].赵秋雁,龚维斌,译.北京:社会科学文献出版社,2017.

[31]金锦萍.社会企业的兴起及其法律规制[M].金锦萍,译.北京:社会科学文献出版社,2014.

[32]王世强.社会企业的兴起及其在中国的发展[M].黄晓勇,潘晨光,蔡礼强,译.北京:社会科学文献出版社,2014.

[33]税兵.非营利法人解释:民事主体理论的视角[M].北京:法律出版社,2010.

[34]余晓敏.社会企业的治理研究:国际比较与中国模式[M].黄承伟,陆汉文,蔡志海,译.北京:社会科学文献出版社,2013.

[35]孙世敏.社会企业业绩计量理论、方法及其应用[M].北京:经济科学出版社,2014.

[36]丁度源.韩国社会企业促进法[J].中国第三部门研究,2013(2).

[37]韩君.英国社会企业的发展现状与认证标准[J].中国第三部门研究,2013(2).

[38]金钟浩.Problem of Korean Social Enterprise Focusing On the EU Social Enterprises's Development Experience[J].Dankook Law Riview,2014,38(3).

[39]J D.Political Theories of Nonprofit Organization[M]//WW P.The Nonprofit Sector.New Haven:Yale University Press,1987.

[40]Lm S.Partners in Public Service:The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations[M]//W P.The Nonprofit SectorThe Nonprofit Sector:A Research Handbook.New Haven:Yale University Press,1987.

[41]Jung K,Jang H S,Seo I.Government-Driven Social Enterprises in South Korea:Lessons From the Social Enterprise Promotion Program in the Seoul Metropolitan Government[J].International Review of Administrative Sciences,2016,82(3SI).

[42]Bidet E,Jeong B G.Social Enterprise and Work Integration of North Korean Migrants in South Korea[J].Contemporary Politics,2016,22(4).

[43]Butland S.Social Enterprise Mark CIC Stakeholder Survey Summary Report[EB/OL].https://www.socialenterprisemark.org.uk/social-enterprise-mark-cic-2016-stakeholder-survey-report/.

[44]金仁仙.中日韩社会企业发展比较研究[J].亚太经济,2016(6).

The Legal Forms,Standards and Certification Paths

of Social Enterprises in China

DENG Hui ZHOU Chan-song

(School of Law,Jiangxi Universing of Finance and Economics,Nanchang 330013,China)

Abstract:There are two determinations of the legal form of social enterprises in legislation,the legal person registration system and the qualification certification system.As an organizational cluster that pursues both righteousness and benefit,social enterprises are hard to be included in the type framework of a for-profit legal person or non-profit legal person from the perspective of functionalism classification in the Civil Code,and the determination of legal form should be adopted with qualification certification system.There are two certification methods of legal forms of social enterprises,market-dominant type and government-driving type.With the comprehensive consideration of the reality that a large number of social enterprises in China urgently need to obtain legal identity and a demand to keep the legislative situation relatively stable and comply with the direction of commercial system reform,our country is adopted with mixed certification system.The specific measure includes having a classified certification of social enterprises and ordinary public welfare social enterprises can authorize third-party institutions in the market for certification based on clarifying the certification standard of social enterprises;while,as for the certification of a social enterprise involving with major public profit,it could be considered to be certified by the official institutions.

Key words:social enterprises;legal form;certification standard;certification path

(責任编辑 刘雪斌)

作者简介:邓辉(1971-),男,江西奉新人,教授,博士生导师,法学博士,从事民商法研究;周晨松(1990-),女,江西抚州人,2016级法律经济学专业博士研究生,从事会计与经济法研究。