HNC理论视角下汉语分裂句语义探析

张彦彦,张克亮

摘 要:在汉语分裂句中,焦点标记对象的范围和语义信息的确认,是句子理解分析的关键。相较于短语结构驱动的生成语法和形式—意义配对的构式语法,以HNC理论为指导,以句类和语义块为单位的“中间切入,上下结合”的分析方法,能够达到对焦点标记内容更为全面的确认和解读。

关键词:分裂句;HNC理论;焦点标记;语义信息

一、引言

作为一种具有焦点标记作用的特殊结构,汉语分裂句式历来是语言学界关注的热点之一。在最初的研究中,分裂句只是作为汉语“是”字句中的一种类型来进行分析;随着研究的逐步深入,学者们开始把分裂句与普通“是”字句加以区分,将之看作一种特殊焦点句型。顾名思义,分裂句式是指在语言表达中,为了强调句子中的某一个特定成分而把原来的普通句式一分为二的句型,其语义信息也依据强调重点不同而被一分为二。因为具有凸显句子重点内容的功能,分裂句又经常被称为“强调结构句”。在口语中,人们倾向于通过语音的强弱变化来实现强调的功能[1]。在书面语中,分裂句一般采用“是……的”这一焦点标记结构,“的”字有时可以省略。“是”字后焦点范围的确定,对于意义解释会产生很大的影响。为了凸显语义解释的研究方向,本文主要采用“焦点类‘是’字句”来指称这种特殊的分裂句式结构。

HNC(Hierarchical Network of Concepts,概念层次网络)理论,是由黄曾阳先生创立的关于自然語言理解处理的理论体系。这一理论建立在传统国学研究和现代语言学研究的成果之上,摆脱了基于形式语言的句法分析理论的束缚,从语言的深层入手,以概念化、层次化、网络化的语义表达为基础,在自然语言理解和处理上走出了一条新路[2](P60-64)。HNC理论提出了语义块和句类概念,将句子划分为不同的语义类型,并提出语义块是句子的直接构成成分的观点[3]。语义块具有以下组合分离特点:它既可以由词汇或短语组合而成,又可以分离成不相邻的两个部分。这一语言深层的语义描述量的提出,很好地解决了短语结构成分分析在解释特殊语言现象时涵盖内容过于细碎的问题,也是对构式语法针对分裂句形式—意义配对体分析方法的补充,为深入认识这一特殊句式结构提供了一个全新的解读视角。

二、分裂句式研究评述

针对分裂句式这一特殊结构形式,学界从不同角度进行了大量的探讨,其中,语义解释、焦点标记范围、语种间结构对比分析是研究重点。朱德熙在分析“是+N+V”句子结构时指出,这类结构是由动词“是”组成的连谓结构,在这种句型中,真正的主语成为“是”的宾语,因此,形式上变得没有主语。采用这种句式是为了强调N,使它成为句子的语义中心[4]。张和友从发生机制上对分裂句的来源进行了阐述,并初步比较了英汉两种语言中分裂句式的不同及原因,认为表层有着共性的汉英分裂句具有不同的来源[5](P140-146)。尹丕安、罗洋采用Chomsky所提出的最简方案,对英汉语中分裂句的特征和构成进行了阐释,并对句中的焦点和语义及语用逻辑式进行了分析[6](P11-14)。白蓝对现代汉语的分裂句焦点进行了分析,认为现代汉语分裂句中的焦点可以划分为原位焦点和非原位焦点两类,非原位焦点又可以细分为内在焦点和外在焦点,外在焦点具有话题性特征[7](P125-130)。杨坤、邓亮基于构式语法理论,认为汉语分裂构式的研究应区分不同类型的分裂结构,并从信息结构角度,审视了汉语“指别类”分裂构式的句式构造问题[8](P17-22)。刘莹、李宝伦从穷尽性和对比性两组概念出发,对汉语焦点类“是”字句进行分析,认为穷尽义是对比性在肯定语境下衍生出来的话语效果,穷尽性来自于对比性[9](P677-688)。

综上所述,对汉语分裂句式的现有研究,或是从乔姆斯基的短语结构语法出发,聚焦于词汇或短语;或是从集意义和形式于一体的构式语法角度,阐述整体意义与构成成分的区别;而基于自然语言使用中语言事实的考量,探讨句子结构之下、词汇层面之上的中间结构及其组成成分互动关系的研究,尚不多见。有鉴于此,我们将从HNC理论出发,以“语义块”和“句类”为标尺的“中间切入,上下结合”的分析方法为指导,解释分裂句所强调内容结构间的特点和相互作用,厘清焦点标记内容的语义解释过程。

三、HNC理论视角下的汉语分裂句

根据HNC理论,自然语言中的语句依照作用效应链+判断来划分语义类型,共划分为八种基本句类:作用、过程、转移、效应、关系、状态、一般判断、基本判断。本文探讨的“分裂句”是指“是”字起焦点标记作用的句子,不属于HNC理论中的某一种特定句类,而是分布于不同句类之中。下面,我们将从“是”字在各句类中所处的位置状况和焦点域的映射范围两个角度,对分裂句式展开讨论。

(一)“是”字处于句类中的位置状况

在汉语分裂句中,“是”字本身具有焦点标记的作用,它在各句类中的位置不同,会对语句的语义解释产生不同的影响。

1.“是”字位于句首

HNC理论认为,语义块是句子的下一级语义构成单位,这一概念是完全区别于词汇或短语的,它的构成可以是一个词或一个短语,也可以包含一个句子,或由另一个句子蜕化而来。这里所强调的“是”字的位置是基于语义块和句类概念的,当“是”字置于句首时,是指它位于某句类或句类中的句首语义块之前,因此,在分析时,也就不再局限于对句子语义或词汇、短语意义的分析。例如:

(1)是[人民群众]创造了历史。(《人民日报》,1974-11-10)

(2)是[人民群众创造了历史]。(《人民日报》,1974-11-10)

(3)是[农民的积极性]受到了压抑。(《人民日报》,1988-04-10)

(4)是[农民的积极性受到了压抑]。(《人民日报》,1988-04-10)

例(1)~例(4)的每个句子均包含三个语义块,同样一个句子,由于“是”字所标记的强调成分不同,可以具有不同的解读。例(1)、例(2)的句类属于一般效应句,句类代码表示式可写作:Y0J(一般效应句)=YB(效应对象—人民群众)+Y(效应—创造)+YC(效应内容—历史)。这里的“是”既可以强调例(1)中的YB(效应对象—人民群众),也可以将例(2)中的句类作为一个整体进行焦点标记,即Y0J(一般效应句)所衍生出的语义信息都能成为强调的焦点。从HNC理论的视角观察,同样的句子虽然强调的成分有所不同,但所凸显的语义存在对等的功效,即语义块YB(效应对象)或句类Y0J(一般效应句)这一语义信息被凸显,这就为该类由“是”字标记语义焦点的语义分析提供了思路,句类和构成句类的语义块之间的信息传递不会造成歧义解释。同理,根据HNC句类转换规则,例(3)、例(4)是由X20J(一般反应句)转换而来的X10J(一般承受句),其句类表示式可写作:X10J(一般承受句)=X1B(承受者—农民的积极性)+X10(承受—受到)+XBC(承受对象及其内容),承受者是由一般反应句中的XBC(反应的引发者及其表现—农民的积极性)转换而来的。例(3)中,X1B(承受者—农民的积极性)成为焦点内容;例(4)中,X10J(一般承受句)成为焦点内容。不过,从语义解释来看,二者也具有意义一致性,无论是将句类X10J还是将语义块X1B置于强调区域,二者并不存在对立关系。这在HNC理论中也能得到很好的解释,语义块是句类的函数,对于句类的强调类同于对语义块意义的解释。与将焦点置于词或短语之上而造成语义不确定性的解释相比,HNC理论无疑是提供了更好的解决思路。

2.“是”字位于特征语义块E之前

基于句子语义信息的重要程度不同,HNC理论将语义块划分为主语义块、辅语义块和两可语义块。其中,主语义块是句子语义的必要的、主干的成分,辅语义块和两可语义块是句子语义的可选的、次要的成分或主辅语义信息的不确定成分。当“是”字置于特征语义块E之前时,就否定了如下论断:“汉语分裂句式可以通过一个焦点标记‘是’字强调时间、处所、方式、条件、目的、对象、施事等,但不能强调动作和受事成分”[10]。特征语义块在一个句中标注的内容主要是涉及对象的表现,因此,当特征语义块E成为强调对象时,动作自然成为了被标记的内容。例如:

(5)鸭妈妈是喜欢他的。(《人民日报》,1979-09-15)

该句的句类表示式可写作:X20J(一般反应句)=X2B(反应者—鸭妈妈)+X20(反应—喜欢)+XBC(反应对象及其内容)。其中,“是”字标记在特征语义块“喜欢”之前,是对X20(反应)的强调,表示出反应者对于反应对象及其内容存在反应的预设,而且断言这一反应是积极反应,与[+讨厌]的断言是对立意义。这是句子中仅有一个动词出现的情况,当特征语义块不仅是述語动词,而是一个结构体时,将会出现一些特殊情况。

情况之一:“是”+QE+Ek,其中,QE是指特征语义块的上装。在由判断概念jl11充当QE的特征语义块中,“是”必须置于QE之前而不能直接置于特征语义块核心Ek之前。例如:

(6)“蟹变”的背后关键是[没有形成]产业链。(《人民日报》,1997-07-14)

在进行语义解释和焦点分析时,“是”字不能简单地将QE“没有”确定为焦点内容,而是要将特征语义块的复合构成作为一个整体进行考虑,不仅有由QE衍生出[-有]的预设,还有由QE+Ek复合生成的[-有][-形成]预设。再如:

(7)法律是[已经符合]我们的良心的要求了。(《人民日报》,1969-01-28)

例(7)中的特征语义块,由充当时态语气说明符的QE“已经”和特征语义块核心Ek“符合”组成,只有将[-还未][+符合]两者综合考虑时,焦点映射意义才能够得到正确解答。由以上两例可见,仅仅将句子中的单个动词作为分析对象,在对焦点类“是”字句的语义内容进行分析时,便会造成一定程度的理解偏差;而HNC理论摒弃了词汇单位,改用语义块概念来对这种多词汇复合现象进行解释,分析更为精准,语义解释也更具说服力。

情况之二:“是”+Ek+HE,其中,HE是指特征语义块的下装。特征语义块的复合构成不仅可以包含上装,也可能存在对特征E基本特性进行说明的下装部分。例如:

(8)车里的司机[看了]他[一眼]。(《人民日报》,1997-03-27)

例(8)中的特征语义块,是由Ek“看”和HE“一眼”组成的,后者是表达时间间隔的基本概念jl2。如果在对焦点成分进行分析时,只将Ek纳入分析范围,则时间间隔这个语义内涵就会丢失,语义分析的完备性明显不足。

以上是对特征语义块的复合构成进行的分析,从HNC理论的语义块构成观念来看,特征语义块核心Ek也具有复合构成的形式。当特征E仅由Ek构成,且“是”字置于Ek之前时,又可以细分为以下三种情况:

一是Ek由两个或多个并列的E构成。例如:

(9)我是既[生气]又[心疼]。(《人民日报》,2016-07-01)

例(9)中,“是”虽然位于第一个E“生气”之前,但该句的特征语义块核心是由两个分离的E构成的,被强调的意义自然是两个并列E意义之和,即焦点对象必须同时涵盖[+生气][+心疼]。在对焦点含义进行解读时,如果将第二个出现的E忽略,则[+心疼]的含义就会被忽略,从而造成语义强调范围不全的现象。

二是Ek由EQ+E的形式构成,其中,EQ指特征语义块核心的前面部分,是高层动态概念;E则为低层动态概念,在意义表达上是对EQ意义的补充说明。例如:

(10)他们对此在一定程度上是[感到][满意]的。(《人民日报》,1965-06-03)

在这类高低搭配的特征语义块组合中,EQ“感到”和E“满意”是特征语义块核心的两个组成部分。“是”虽然置于高层概念“感到”之前,但仅强调“感到”则无法达到对Ek的充分解释。因此,在对其进行分析时,需要将低层概念“满意”的补充含义纳入强调范围。

三是Ek由E+EH的形式构成,其中,EH指特征语义块核心的后面部分,是静态概念;E则是动态概念。例如:

(11)我们的人民对你们的节目是[感][兴趣]的。(《人民日报》,1977-07-11)

在这类动静搭配的特征语义块复合构成中,E和EH是对Ek不同侧面的表达。一旦[-感]、[-兴趣]二者中任何一个语义成分丢失,“是”字所强调的焦点内容就会出现意义反转,从而造成理解歧义。

3.“是”字位于各广义对象语义块GBK之前

所谓“广义对象语义块”,是指包含对象B、作用者A、内容C三种类型的主语义块。如前所述,焦点类标识“是”字可置于这三类语义块中的任何一类之前,起到强调作用;但当“是”字置于各广义对象语义块之前时,还会出现两种特殊的情况。

第一种特殊情况是表现与对象具有融合性。例如:

(12)人们喜欢的是[和谐的艺术]。(《人民日报》,1980-08-08)

(13)人们喜欢的是[艺术的和谐]。

在汉语反应句中,反应对象及其内容XBC语义块中的B—C,具有非良性构成的特点。例(12)、例(13)正体现了这一特点,其中,B—C的出现顺序可以调整,不是固定不变的。需要注意的是,在对“是”字标记的语义对象进行分析时,并不能简单地将“是”字后的词语纳入强调范围,而是应将构成语义块的各个部分都考虑进去。如仅将例(12)中的“和谐”或仅将例(13)中的“艺术”作为强调焦点,则无法达到对语义信息的正确解读;只有当[+和谐]、[+艺术]都被纳入到强调范围之内时,才不会产生歧义。

第二种特殊情况是当广义对象语义块出现分离时,应如何进行分析。例如:

(14)苏联革命之所以受到挫折,正是[无产阶级的印把子]被资产阶级夺去了。(《人民日报》,1967-05-18)

(15)苏联革命之所以受到挫折,正是[无产阶级]被资产阶级夺去了[印把子]。

例(14)的后半句是典型的基本作用句,其句类表示式可写作:!12XJ=B+^A+X,其中,!12是指其语句格式为规范格式,^是指句子中“被”这一语义块区分标志符。在例(14)中,对象B没有出现分离现象;在例(15)中,其中的一个部分“印把子”分离到了特征语义块之后。因此,在对焦点的标记范围进行确认时,不仅应当包含[+无产阶级],还需要将其分离出去的[+印把子]作为其组成部分进行语义解释。这也正体现了语义块不同于词汇和短语的特点。其实,这种对于焦点标记范围内强调对象如何确认的问题,之前就已经引起了一些学者的关注。杨坤、邓亮曾指出,在[小王是第一批离开北京的]这一句子中,强调的究竟是“归类”,即“小王”是“第一批离开北京的人”;还是“指别”,即“小王”是“第一批”,而不是“第二批”离开北京的?这显然不是单单一个“是”字就可以决定的[8](P17-22)。而当这个问题置于HNC理论视角下,构式语法理论因分裂句中焦点游移而产生的分歧问题就可以迎刃而解了,其结论一目了然。语义块是句子的下一级语义构成单位,语义块的构成和分离是形式上的分离,和语义分析无关,当语义块出现分离现象时,采用HNC理论进行分析并不影响对焦点意义的判断。

4.“是”字位于辅语义块fK之前

根据语义类型,HNC将辅语义块划分为手段(Ms)、工具(In)、途径(Wy)、比照(Re)、条件(Cn)、起因(Pr)、目的(Rt)七类。当具有焦点标记作用的“是”字出现在这些成分之前时,就会对fK的语义起到强调作用。例如:

(16)艾滋病患者中有20%—25%是[通过输血]而感染的。(《人民日报》,1988-02-13)(强调Ms)

(17)马来西亚和新加坡的国际长途电话是[通过卫星]向世界各地传送的。(《人民日报·海外版》,2000-06-12)(强调In)

(18)反映道德内容的文艺是[通过思想教育]来规范人的思想。(《人民日报》,1996-08-23)(强调Wy)

(19)确定全区农牧民今年人均纯收入的目标是[比去年]增长11.6%。(《人民日报》,2002-08-25)(强调Re)

(20)访问团一行22人是[于10日]抵京的。(《人民日报》,1993-09-12)(强调Cn)

(21)在美国的国民经济增长中,有将近40%是[由于采用新技术]而获得的。(《人民日报》,1988-01-21)(强调Pr)

(22)这样做的目的是[为了提高]一线民警的执法效能。(《人民日报》,2001-10-31)(强调Rt)

从上述例句可以看出,“是”字通过辅语义块之前的语言逻辑概念标志符,对后面fK所表达的内容进行了强调。比如,例(16)是对fK手段的强调,表达了感染是由“输血”而非其他手段造成的。再如,例(17)是对工具In的强调,能够传送的方法有多种,但该句强调的是凭借“卫星”而不是通过其他方式实现的。

5.基本判断句中“是”字的作用分析

在基本判断句jDJ中,涉及到“是”的类型为是否判断句jDJ=DB+jD+DC。我们主要是参考了张克亮的分类方式,根据判断对象和判断内容进行类型划分[11]。这里以DB和DC的简单构成为例,对此加以说明。例如:

(23)鲁迅是浙江绍兴人。

根据HNC理论,“是”在句子中作为特征语义块E,是用作表示肯定的jl111概念或表示否定的jl112概念的延伸。其中,DB是判断对象,DC是判断内容。在概念类别上,对象和内容之间会根据肯定或否定建立起类别一致或类别区分的关系,即判断句就是对“是”字前后概念的类别同一性的判定。同其他类型的焦点类“是”字句相比,判断句中的“是”作为句子中的特征语义块,是句子不可或缺的组成部分,因此,其焦点作用相较于其他类型更弱。例(23)中,DC“浙江绍兴人”是对DB“鲁迅”的籍贯类别判定,是对[-浙江][-绍兴]这类意义的否认,“是”字起到了一定的强调作用。因此,本文认为,判断句中的“是”字虽然是其句类中固有的不可或缺的构成成分,但也起到了对焦点对象的强调作用,适用于焦点类“是”字句的分析范畴。同时,由于它的独特构成,我们认为,判断句不属于完全焦点句型,需要与上述的完全焦点类“是”字句予以区分。

(二)焦点域映射范围

根据语篇上下文所提供的信息不同,汉语分裂句式中的焦点辖域有宽窄之分。宽焦点辖域是指句中“是”字后的整段都属于焦点辖域范围,这类焦点辖域对篇章上下文不要求预设的出现。例如:

(24)你是干什么去?

(25)[是去公社农民夜校],听科学种田的技术课。(《人民日报》,1982-06-28)

例(25)中,“是”字后的“去公社农民夜校”在上下文语境中没有预设作为铺垫,只是对“去干什么”信息的补充;例(24)、例(25)中的共享信息仅是说话者和听话者都知道有問话者和答话者这样两个人。

窄焦点辖域是指句中“是”字后面的某个成分隶属于焦点辖域范围,这类焦点辖域与宽焦点相反,在篇章上下文中需要伴随预设的出现,只有“是”字后的特定语义块语义信息才能成为对比焦点。例如:

(26)你今晚去公社是……?

(27)[是去公社农民夜校],听科学种田的技术课。(《人民日报》,1982-06-28)

两个例句中均涉及到预设信息“答话者要去公社”,当例(27)中的“农民夜校”出现时,与上句中的“公社某地点”因预设而形成对比。从HNC理论角度来分析,例(27)中的句类表示式可以写作:T2b(自身转移句)=TA(转移者—答话者)+T2b(转移—去)+TB2(转移对象—农民夜校)。自身转移句T2bJ焦点标记范围的不同,主要体现在语义块的不同,宽焦点域中的焦点标记为特征语义块转移T2b和转移对象TB2,而窄焦点域中的焦点标记仅是转移对象TB2,特征语义块则不在焦点标记范围之内。

(三)漢语分裂句语料分析

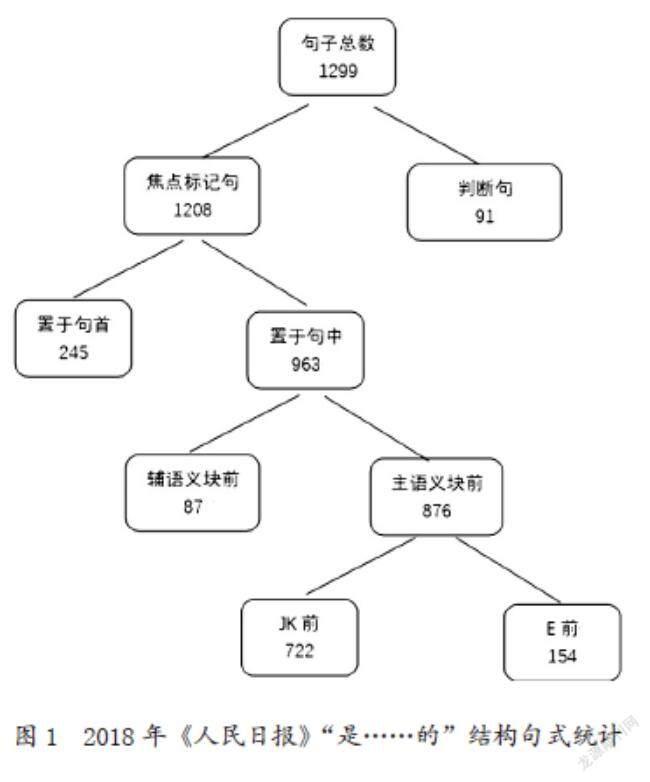

上文主要是从汉语分裂句中“是”字的出现位置和焦点映射范围两个方面进行了分析,并基于HNC理论提出了语义解释策略。为了进一步验证这一理论的解释力,我们从BCC语料库中选取了2018年《人民日报》中所有包含“是……的”结构的句子进行了统计分析[12](P93-109)。结果显示,在2018年《人民日报》所刊发的文章中,含有“是……的”结构的句型一共出现了1333次,除去重复的句子和不具有分析意义的句子之外,共得到1299个“是……的”结构焦点句和判断句。各类句子的具体数量如图1所示:

从图1可以看出,在汉语“是……的”结构句式中,判断句占了一定的比重,约占总数的7%。在完全焦点标记句中,根据“是”字位置来判断,位于句首的占20%,虽然占比较高,但这些句子中的“是”都是位于逗号开头的分句句首,没有在整句句首出现“是”的现象。而“是”字位于句中的情况则占焦点标记句的80%,占比更高,并且对于强调对象语义块的选择有不同的偏好,其中,辅块仅占9%,主块则高达91%。在主块中,“是”字倾向于对GBK这一具有实际指向语义类型的语义块进行强调,占比达到82%;虽然也有强调特征E这类动态特征语义块的情况出现,但占比较低,只有18%。

四、结语

本文从HNC理论视角下讨论了汉语分裂句的焦点对象语义解释,认为基于传统短语结构分析和构式语法的汉语分裂句分析不够全面,对于一些特殊的语言现象,如语义块分离、特征语义块核心复合构成等,无法做到全面的解释。HNC理论认为,语义块是句子的直接构成单位,语义块本身可以由一个或多个词语、短语构成。在对焦点对象分析时,它是以语义块和句类为分析对象,而不是简单地聚焦到某个词语或句子上。当运用这一理论来分析汉语分裂句时,无论是语义解释,还是聚焦范围的分析,都会更加全面,出现理解分歧的偏差度更小。我们认为,这些分析能够对分裂句的语义解释和焦点域范围确定有所帮助,并期待能够对其进行更为深入的探讨。

参考文献:

[1]张克亮.一个特殊句法结构的英汉句类转换[A].第一届学生计算语言学研讨会论文集[C].北京:中文信息学会, 2002.

[2]张克亮.基于HNC理论的汉英机器翻译策略研究[J].解放军外国语学院学报,2003,(5).

[3]苗传江.HNC(概念层次网络)理论导论[M].北京:清华大学出版社,2005.

[4]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[5]张和友.英语分裂句的来源——兼论英汉分裂句差别之因由[J].外语教学与研究,2005,(2).

[6]尹丕安,罗洋.英汉语分裂句的焦点移位及其语义语用对比分析[J].西安外国语大学学报,2015,(4).

[7]白蓝.现代汉语分裂句焦点分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,(2).

[8]杨坤,邓亮.从信息结构角度看汉语“指别类”分裂构式的句式构造[J].外语研究,2018,(2).

[9]刘莹,李宝伦.穷尽性还是对比性?——从英语分裂句看汉语焦点类“是”字句的语义[J].外语教学与研究, 2019,(5).

[10]祁峰.现代汉语焦点研究[M].上海:中西书局,2014.

[11]张克亮.汉英机器翻译中是否判断句的句类转换[A].机器翻译研究进展——2002年全国机器翻译研讨会论文集[C].北京:电子工业出版社,2002.

[12]荀恩东,饶高琦,肖晓悦,臧娇娇.大数据背景下BCC语料库的研制[J].语料库语言学,2016,(1).

Semantic Analysis of the Chinese Cleft Sentences from the Perspective of the HNC Theory

Zhang Yanyan,Zhang Keliang

(Luoyang Campus, Information Engineering University, Luoyang 471003, China)

Abstract:The scope and semantic information of focus mark objects in the Chinese Cleft Sentences are the key to sentence comprehension analysis. Compared with the Generative Grammar driven by the phrase structure and the Construction Grammar driven by the form-meaning matching, the method of “take the middle-level as the point of analysis, combination of up and down” based on sentence category and semantic chunk of the HNC theory, however, can reach a more reasonable explanation of the focus mark objects.

Key words:cleft sentence;HNC theory;focus-marking;semantic information