孤独感、睡眠质量和大学生精神病性体验的关系

谢 莉 刘光亚 刘 芳 梁凌云

精神病性体验(Psychotic-Like Experiences,PLEs)是指发生在普通人群中的类似于临床群体中精神病性综合征阳性症状的体验[1],主要包括妄想体验(Delusional Experiences,DEs)及幻觉体验(Hallucinatory Experiences,HEs)两类[2,3]。研究发现,这种体验不会造成具有显著临床意义的痛苦或社会功能损害,但可以预示着未来精神病性障碍转化的高风险。然而,目前在中国人群中开展精神病性体验这一具体心理特点的研究并不多。

精神病性体验的出现受遗传因素和环境暴露的相互作用影响,这种影响使得精神病性体验症状得到持续,最终导致精神病性障碍的产生[4]。最新研究证实睡眠的紊乱与精神病性体验有关,睡眠障碍不仅可以显著预测精神病性体验的产生[5],且低质量的睡眠造成的夜间焦虑、睡眠幻觉和失眠症状增加了精神病性体验的严重程度[6]。而孤独感又对睡眠质量存在预测作用,且孤独感对精神疾病的发展影响重大,以社交退缩为核心的孤独症状被认为是精神分裂症发病的风险因子[7,8]。可见,睡眠质量、孤独感关系密切,对精神病性体验产生均存在影响,然而其具体的作用机制仍不清楚。

本研究旨在探讨睡眠质量、孤独感和精神病性体验的关系,为精神病性体验的早期预防和干预提供一定的参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象 2018年9~12月以方便抽样的形式对湖南省两所高校的在校大学生开展问卷调查。纳入标准:(1)两所高校大一、大二、大三的在校学生,性别不限;(2)自愿参与问卷调查并签署知情同意书。排除标准:(1)目前或既往患有神经系统疾病(包括癫痫、脑炎等)或精神疾病;(2)调查问卷的数据缺失率>25%。共发放900份问卷,回收问卷857份,79份问卷因数据缺失>25%被剔除,19名学生因既往被诊断过精神疾病被剔除。最终759名学生完成有效问卷被计入统计,其中男生363名(47.8%),女生396名(52.2%);大一学生238名(31.4%),大二学生378名(49.8%),大三学生143名(18.8%);平均年龄(18.21±1.18)岁。本研究通过湖南省脑科医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 调查方法 调查在学校心理健康教育课课间进行,学生通过手机在线完成。进入问卷界面前,系统会向学生具体解释本次调查的目的,告知此次调查结果的保密性,澄清调查结果与他们的成绩无关。学生阅读、了解研究情况,点击知情同意选项后,调查才予以实施。若未勾选,则退出问卷系统。调查过程中,由一位心理学背景研究生作为主试,辅助学生完成调查,为确保调查严谨性,问卷系统会在教室里所有同学完成后关闭。

1.2.2 调查问卷

1.2.2.1 匹兹堡睡眠质量指数问卷(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI) 问卷由刘贤臣等[9]编著,用于评定被试最近1个月的睡眠质量,共分为主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍7个项目,整体睡眠质量指数由7个项目得分相加得到,PSQI得分越高表明睡眠质量越差。该量表在本研究中内部一致性良好,Cronbach’s α系数为0.80。

1.2.2.2 UCLA孤独量表(UCLA Loneliness Scale,UCLA)[10]量表包括20个条目,用于评价个体对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独,总分越高,孤独程度越高。本研究Cronbach’s α系数为0.85。

1.2.2.3 社区精神病性体验评估问卷(Community Assessment of Psychic Experiences,CAPE)[11,12]全式CAPE共包含42个条目,用于评价个体阳性症状、阴性症状和抑郁情绪的发生频率(1=从不,2=有时,3=经常,4=几乎总是)。以往研究证实中文版CAPE问卷在中国人群中信效度良好[13]。同时,多数研究支持精神病性体验主要为阳性症状[14],至少包括妄想体验和幻觉体验[2,3]。因此,本研究根据Arseneault L等[15]的研究,选取8个阳性症状条目作为精神病性体验测量指标,其中6个条目评价妄想体验,包括关系妄想、被害妄想、思维被撤走、思维被插入、思维被广播、被控制感,2个条目评价幻觉体验,包括幻视和幻听。8条目CAPE在中国人群中也获得广泛应用[16],在本研究中,其Cronbach’s α系数为0.87。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS 22.0进行数据分析。首先,采用Harman单因素分析检验是否存在共同方法偏差[17],结果显示共有11个因子特征值大于1,第一个因子解释的变异量为19.56%(小于40.00%),因此,受共同方法偏差影响不大;采用描述统计探索本样本的精神病性体验的检出率;根据刘贤臣等[9]在中国群体的研究,以PSQI得分>7分作为睡眠障碍的检出标准,独立样本t检验和卡方检验比较睡眠质量不同组别的因子差异;Pearson相关分析分析各因素间的关系;最后,根据Hayes的统计方法[18],采用PROCESS宏程序检验孤独感在睡眠质量和精神病性体验间的调节作用。

2 结果

2.1 精神病性体验检出率 当条目的频率>1(即为“有时”“经常”或“几乎总是”)时,定义有出现过该症状;频率>2(即为“经常”或“几乎总是”)时,定义为频繁出现该症状。本研究中经历过精神病性体验的大学生占65.7%,其中8.3%的学生报告精神病性体验频繁出现。见表1。

表1 精神病性体验检出率[n(%)]

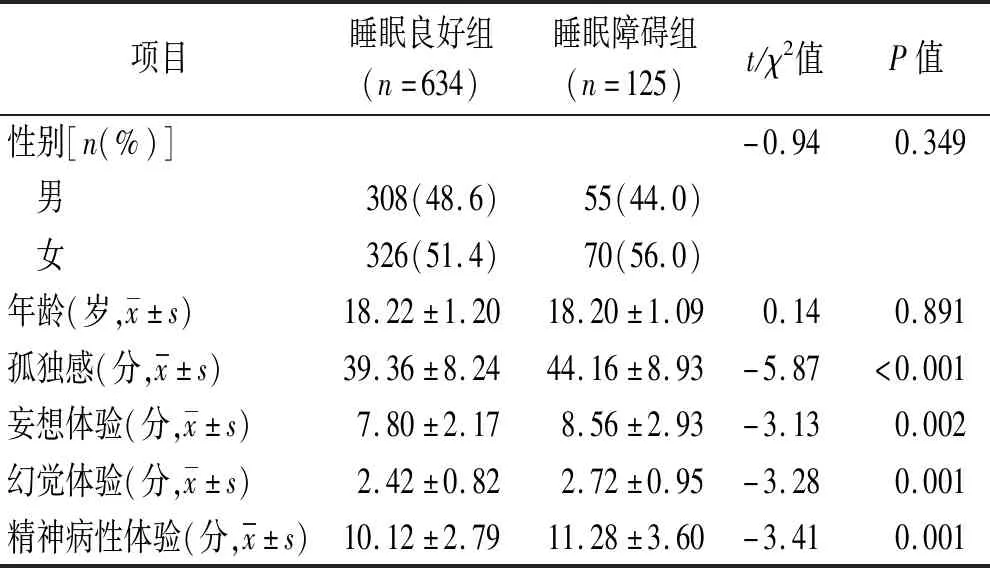

2.2 不同睡眠质量群体的孤独感和精神病性体验差异 以PSQI>7分为临界点,本研究中大学生睡眠障碍检出率为16.5%,共125名。睡眠良好组(PSQI≤7)和睡眠障碍组(PSQI>7)性别、年龄比较差异不存在统计学意义(P>0.05),具有可比性。睡眠障碍组孤独感、妄想体验、幻觉体验及精神病性体验评分均高于睡眠良好组(P<0.05)。见表2。

表2 不同睡眠质量群体的孤独感和精神病性体验差异

2.3 睡眠质量、孤独感和精神病性体验间的关系 所有被试的PSQI得分为(4.86±2.82)分,孤独感(40.15±8.54)分,妄想体验(7.84±2.33)分,幻觉体验(2.47±0.84)分,精神病性体验(10.31±2.96)分。相关分析结果显示PSQI得分(睡眠质量)、孤独感和精神病性体验间均呈正相关(P<0.001)。见表3。

表3 睡眠质量、孤独感和精神病性体验间的关系(r)

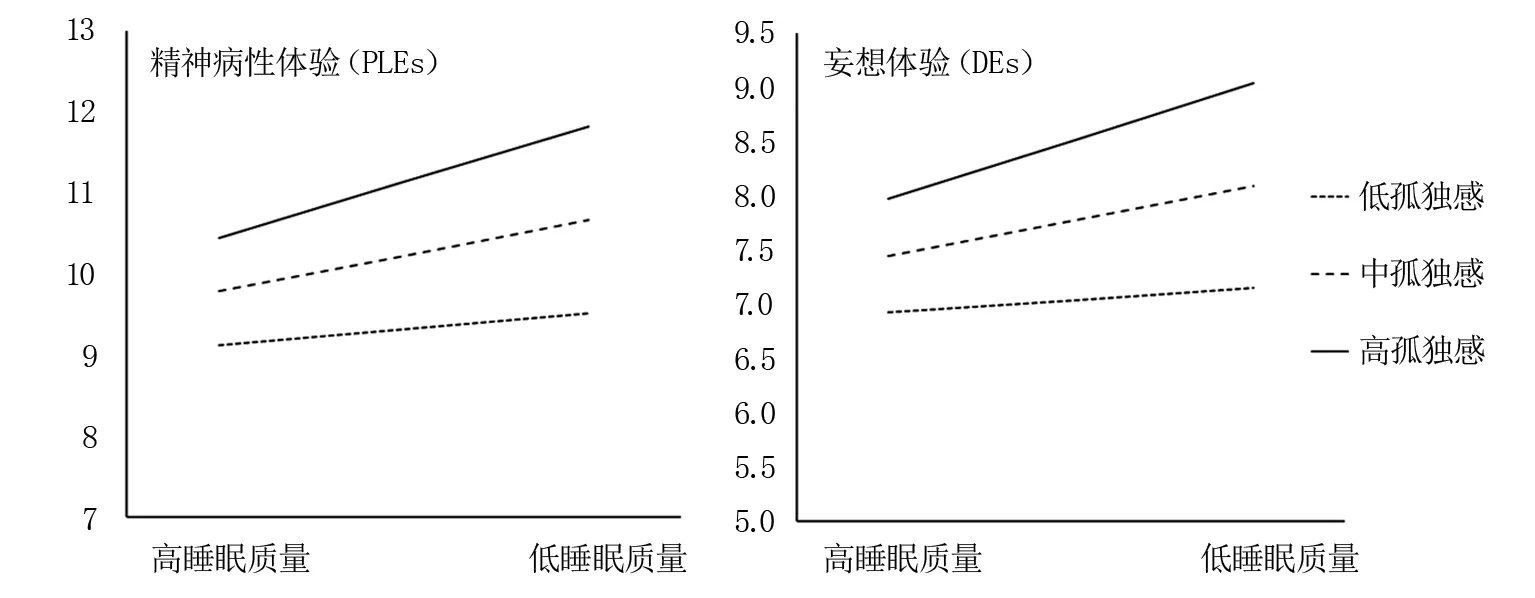

2.4 孤独感在睡眠质量和精神病性体验间的调节效应检验 以精神病性体验(PLEs)为因变量,PSQI得分为自变量,孤独感为调节变量进行调节效应检验,所有连续变量进行标准化处理。PSQI得分对精神病性体验正效应显著(P<0.05),PSQI总分每增加1个单位,精神病性体验则相应增加0.16个单位。孤独感对精神病性体验正效应显著(P<0.05),孤独感每增加1个单位,精神病性体验则相应增加0.11个单位。同时,PSQI得分与孤独感的乘积项对精神病性体验预测显著(P<0.05)。以孤独感的均值以及正负一个标准差将孤独感分为高、中、低三组,进一步进行简单斜率分析,结果显示当孤独感处于高水平和中等水平时,在睡眠质量对精神病性体验影响中起调节作用(P<0.05),而低水平的孤独感调节效应不显著(P>0.05)。无论睡眠质量高或低,随着孤独感增加,精神病性体验的发生频率升高。与低孤独感相比,高孤独感增强了睡眠质量不佳对精神病性体验发生的预测。见表4、图1。

图1 孤独感在睡眠质量和精神病性体验间的调节效应效果图

同样的方法,对精神病性体验的两个症状进一步分析,结果显示PSQI得分、孤独感、PSQI得分与孤独感的乘积项对妄想体验预测显著(P<0.05),简单斜率分析显示中、高水平的孤独感调节了睡眠质量和精神病性体验的关系(P<0.05),而低水平孤独感调节效应不显著(P>0.05)。此外,PSQI得分、孤独感对幻觉体验预测显著(P<0.05),PSQI得分与孤独感的乘积项对幻觉体验预测不显著(P>0.05)。见表4。

表4 孤独感在睡眠质量和精神病性体验间的调节效应检验

3 讨论

精神病性障碍的倾向-持续-损害模型指出,短暂性的精神病性体验源于个体生物学及心理学的敏感化。队列研究证实了精神病性体验向精神疾病障碍转化的可能性,具有精神病性体验的青少年在成人期发展为精神病性障碍的风险提高了5~16倍[19]。Welham J等[20]也发现14岁时有精神病性体验的青少年在21岁时有发生精神疾病综合征的风险。神经生物学证据认为,精神病性体验高发的人群中存在与精神病性障碍相关的大脑白质的改变[21],同时精神病性体验与精神病性综合征存在共同的大脑功能及连接的异常[22]。遗传学研究显示,具有精神病性体验的青少年中具有与精神分裂症患者相似的单核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphisms,SNPs)[23,24]。这些研究提示了精神病性体验与精神病性障碍中共有的精神病性综合征间可能存在潜在的病理学联系,对精神病性体验进行早期的筛查和预防,可能可以有效地避免精神病性障碍的发生。

本研究与前人结果相似[25],精神病性体验在青少年群体中较为普遍,65.7%的大学生经历过至少一次幻觉或者妄想症状。但仅8.3%的大学生频繁出现精神病性体验,且精神病性体验具有即时性,只有10%~40%具有这种体验的人群会持续出现精神病性体验[26,27]。

差异比较显示,存在睡眠障碍的大学生报告更高的孤独感和精神病性体验,这与前人研究结果一致[5,6,28]。相关分析发现PSQI得分、孤独感和精神病性体验之间呈正相关关系,即孤独感越高则睡眠质量越差,同时高频率的精神病性体验与低质量的睡眠和高水平的孤独感有关。进一步分析发现,PSQI得分对精神病性体验正向预测显著,说明低水平的睡眠质量可能可以预测精神病性体验。该结论一定程度上支持了精神病性障碍的倾向-持续-损害模型[4],前人研究发现失眠和嗜睡症状可以独立于抑郁预测青少年精神病性体验[29],而这一作用可能受到基因和环境的共同影响[30]。同时,孤独感也被发现对精神病性体验正向主效应显著,此结论支持了孤独感引起精神病性体验出现、发展及临床转归的可能性,其带来的消极心理因素可能会成为精神病性障碍出现的风险因子,如错误的应对方式[31]、不良的人际关系[32]。

调节效应检验显示,孤独感和睡眠质量的交互项对精神病性体验预测显著,说明孤独感可以调节睡眠质量影响精神病性体验,但只有当孤独感达到中等水平或高水平时,这种调节效应才有效。这些发现提示了随着孤独感水平的增加,低睡眠质量对精神病性体验的预测作用增强。具体地讲,孤独感较高的睡眠障碍患者,精神病性体验出现的频率更高。然而本研究对精神病性体验的两大症状分别进行了分析,结果显示睡眠质量和孤独感均能预测妄想体验和幻觉体验,孤独感在睡眠质量和妄想体验之间存在显著的调节作用,但对幻觉体验作用不显著。孤独感与思维紊乱有关[33],本研究推测可能高孤独感的睡眠障碍患者更容易出现主观的思维障碍,导致妄想症状的产生。但这一结果也可能与幻觉体验的测量条目较少,导致的数据结果偏倚有关。因此,今后的研究需要增加样本量,改良测量工具,增加后续的随访调查,验证此结论。

本研究重点探讨精神病性体验出现的危险因素,对早期的预防提供一定的参考依据,如高校心理健康教育建设中可以增加人际交往相关的活动内容,将大学生的孤独水平筛查作为心理普查的重要内容,对高孤独感群体提供心理咨询服务,而对于有失眠或嗜睡症状的个体可以进一步评估精神疾病的潜在风险。