基于“退化压力-供给状态-修复潜力”框架的国土空间生态修复分区——以珠江三角洲为例

丹宇卓,彭 建,,*,张子墨,徐子涵,毛 祺,董建权

1 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院,城市人居环境科学与技术重点实验室,深圳 518055

2 北京大学城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京 100871

随着我国城市化进程的不断加速,自然生态空间在人为活动干扰下,出现生物多样性减少、自然灾害增多等一系列生态环境问题,资源环境承载力下降,国土空间治理与修复势在必行[1]。中国共产党第十九次全国代表大会以来,国家明确要求构建国土空间开发保护制度,实施重要生态系统保护和修复重大工程,提升生态系统质量和稳定性[2]。新时代的国土空间生态修复逐渐从单点、单要素、单过程的修复转向山、水、林、田、湖、草等全域、全要素、全过程的协同治理[3]。而实施生态系统的整体保护、系统修复、综合治理首先要进行综合分区,进而在生态修复综合分区内识别重点修复空间,从而开展生态系统恢复与重建,优化综合治理[4- 5]。国土空间生态修复分区提供了国土整治与生态修复具体工程项目布局的空间指导,是有序开展国土空间生态修复的前提基础,有助于明确区域生态修复优先区。合理的分区方案能够根据区域特点和主要问题进行修复模式选择,因地制宜优化治理,明晰具体修复技术与工程管理措施[6]。

近年来,已有学者开展了国土空间生态修复分区研究,主要包括三类分区方法:构建生态安全格局、基于生态系统服务供需关系、建立综合指标体系[7- 9]。其中,综合指标体系法能够直观反映多个因子之间的大小关系与相互作用并最终指示空间分区。以往研究大都将“社会系统-生态系统”存在的冲突关系应用于国土空间分区的理论构建与方法评估,将持续增长的人类活动与快速发展的经济指标等作为区域生态环境的压力与胁迫[10- 11]。然而,随着时代发展,《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确指出应健全生态环境保护经济政策体系,经济建设与生态建设间已逐渐建立起相互协调、相互促进、持续发展的关系。在当今世界,生态经济正在成为发展潮流,即通过提升经济活动的质量和效益,来促进生态修复和环境保护[12]。区域经济的发展伴随着更多的环保投资,逐渐为生态修复带来了新的恢复潜力与治理途径[13]。因此,国土空间生态修复需解决生态空间和社会、文化、经济空间的冲突与融合问题。国土空间生态修复需要一并考虑城市化给生态系统带来的压力以及经济发展为区域生态修复提供的可行性即修复潜力,综合指导生态修复分区。

自1994年提出建设珠江三角洲经济区以来,珠江三角洲地区城市化进程不断加快,成为我国三大城市群之一[14]。2015年,世界银行发布的报告表明珠江三角洲地区已成为世界上人口和面积最大的城市群,基础设施建设、工业发展和城市扩张给当地的生态环境和城市建设带来了前所未有的压力[15]。为提升生态环境质量和稳定性,2020年1月广东省提出把生态保护修复放在落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和构建“一核一带一区”发展新格局中进行系统谋划,而如何识别重点修复空间、制定生态修复目标,已成为亟待解决的问题[16]。本文构建“退化压力-供给状态-修复潜力”框架,科学评估压力、状态与潜力,从而指导国土空间生态修复分区,以期为粤港澳大湾区生态环境的保护、改善与提升提供决策支持。

1 研究区与数据源

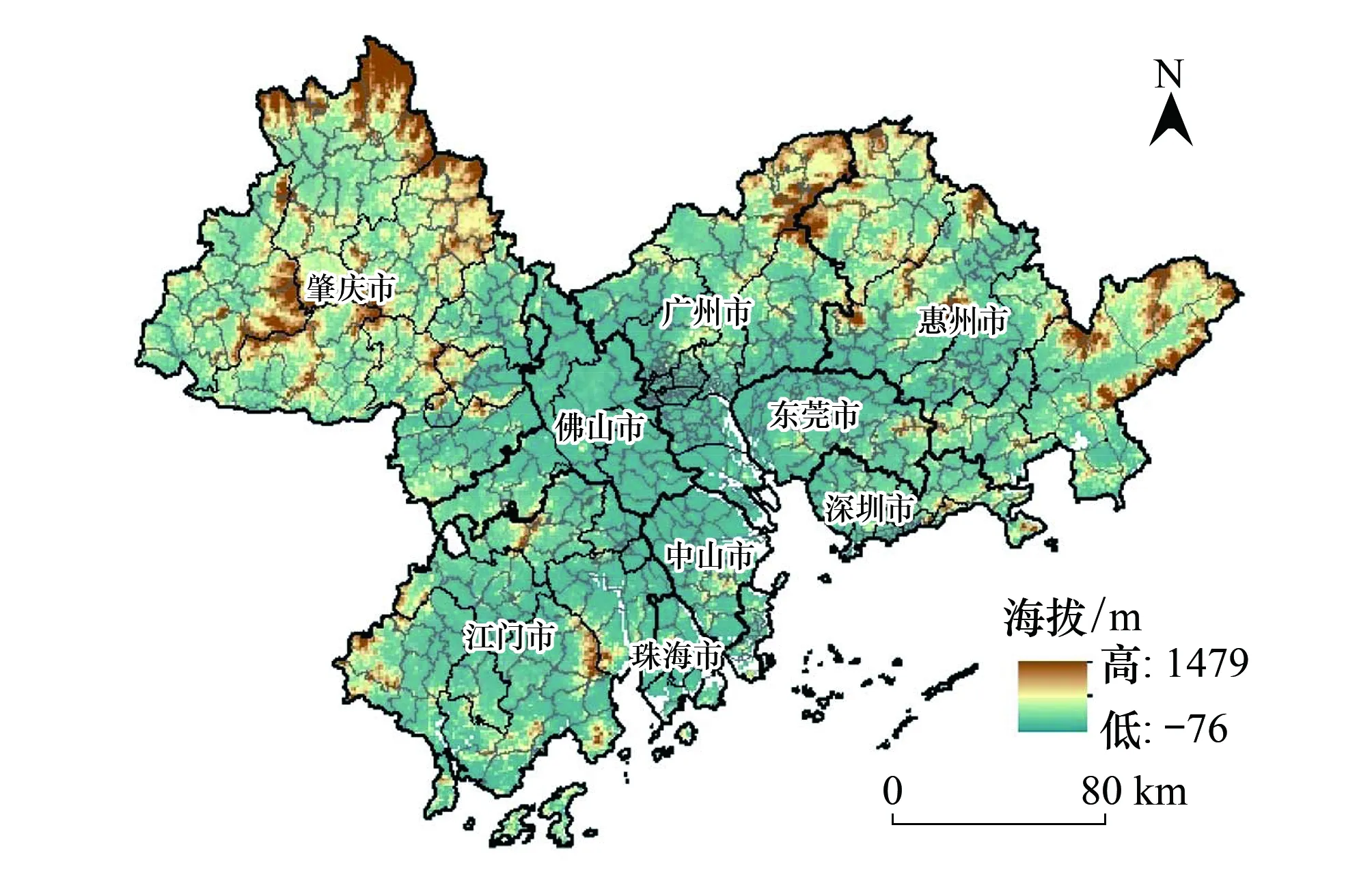

珠江三角洲地区地处珠江下游(图1),位于广东省东南部(21°27′—24°24′N, 111°21′—115°25′E),与香港、澳门接壤。土地总面积约54000km2,行政范围包括广州、深圳、佛山、中山、惠州、东莞、珠海、江门、肇庆等9个市,截至2015年底具体包括5个县级市、7个县、33个市辖区,以及中山、东莞两地级市(无下辖区县),共计528个乡镇(街道办事处)。珠江三角洲终年温暖湿润,年均气温为21—22℃,降水丰沛,大部分地区为平原,海拔位于100m以下,土壤肥沃,河道纵横。

图1 研究区地理位置Fig.1 Location of the study area

本研究采用的土地利用数据来源于2015年全球30m分辨率地表覆盖产品(GlobeLand30),由国家基础地理信息中心发布(http://www.globeland30.org),分为耕地、林地、草地、水体、建设用地与未利用地等6类。人口、经济数据来自《广东省统计年鉴》以及中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn)。此外,用于计算生态系统服务的数据,DEM来自地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/);归一化植被指数(NDVI) 采用美国航天局(NASA)提供的MOD13Q1 数据(https://www.usgs.gov/);气象数据源自中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.gov.cn/),包括气温和降水数据;土壤数据来源于世界土壤数据库(http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonied-world-soil-datebase-v12/en/)。

2 研究方法

基于对生态系统退化压力、供给状态、修复潜力指标的核算,进行指标z-score标准化,构建包括x轴压力、y轴状态、z轴潜力的三维散点图,最终通过比较三个指标的大小组合划分不同类型的国土空间生态修复区。

2.1 压力

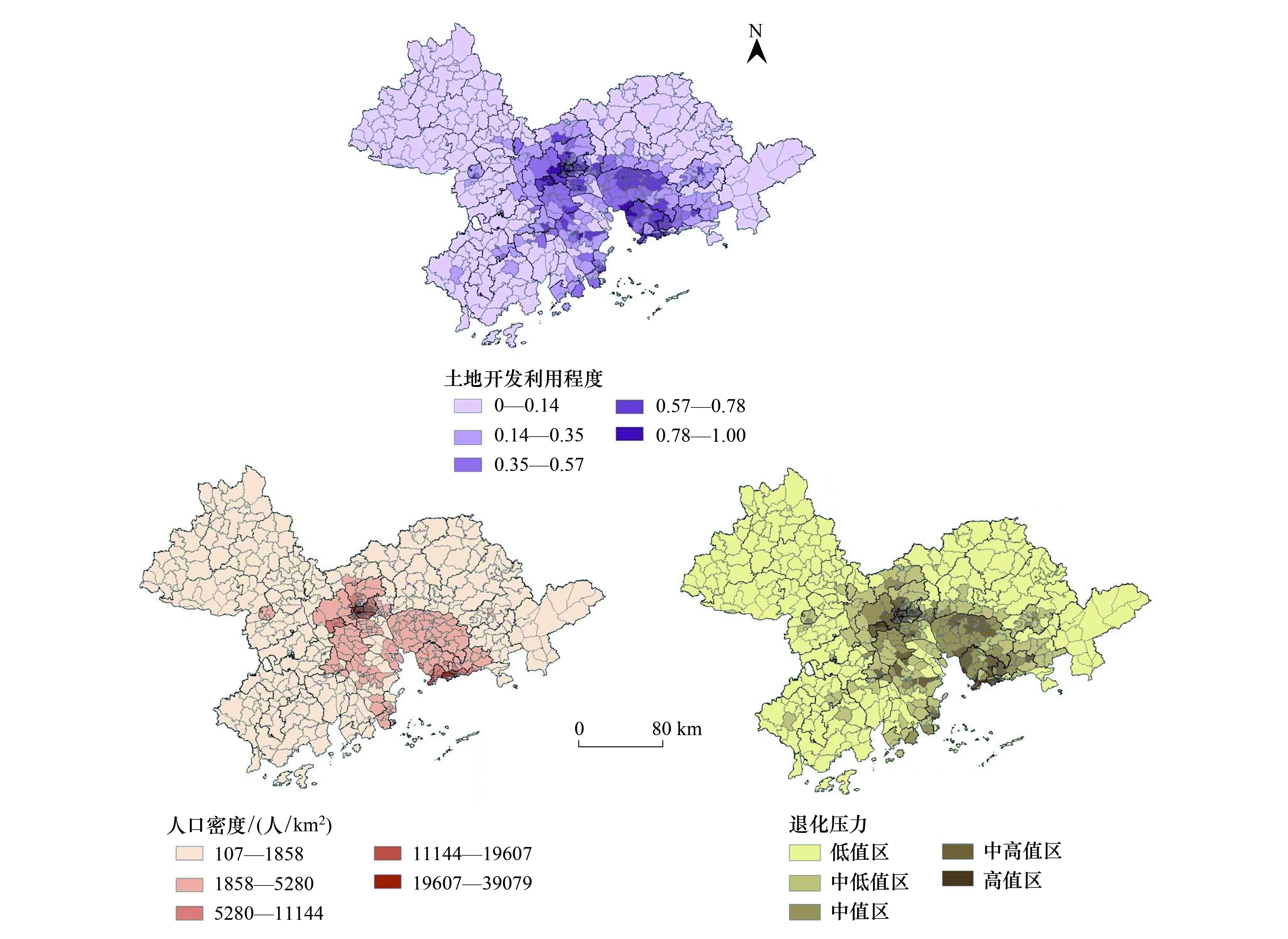

城市化指示了人类社会活动对自然生态系统的直接压力,同时表征社会系统对于生态系统服务的需求程度[17-18]。区域生态环境问题与城市化引起的土地利用变化以及人口密集程度密切相关[19]。本文选取土地开发利用程度、人口密度两个指标分别表征土地城市化与人口城市化水平。其中土地开发利用程度即建设用地面积占比,可以反映一定范围内人类活动对生态系统服务供给的压力,建设用地面积占比越大,提供生态系统服务的能力越低;人口密度可以反映生态系统服务需求的大小,人口密度越大,人类对生态系统服务需求越高,退化压力越大。由于珠江三角洲深圳、广州等特大城市在人口密度上带来的显著差异,本文采用统计学中自然对数法消除局部剧烈波动特征。

Pi=lg(POPi)×CLPi

(1)

其中,Pi代表研究单元i在生态系统所承受的压力,POPi代表人口密度(人/km2),CLPi代表建设用地面积占比。

2.2 状态

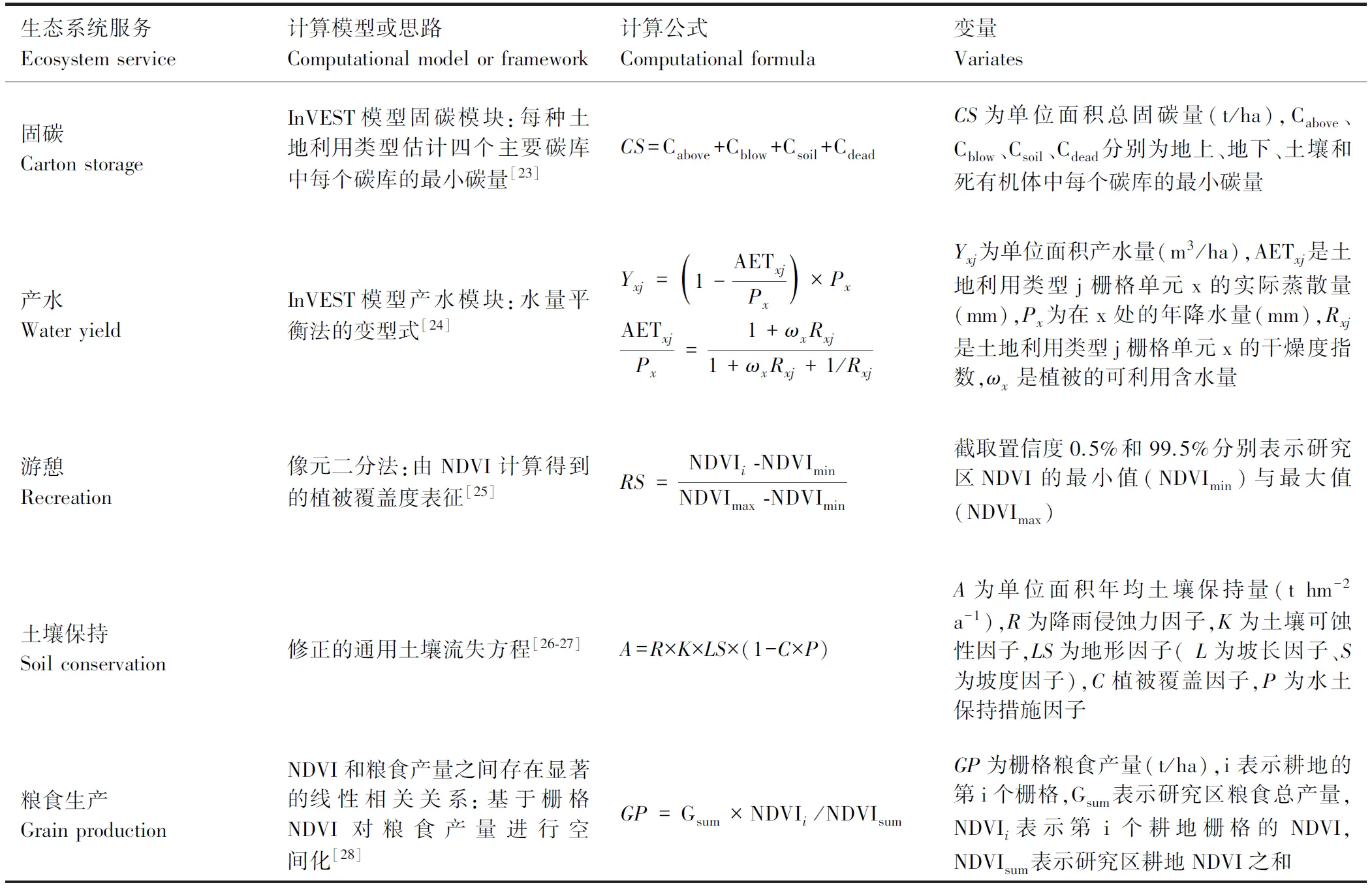

生态系统服务指生态系统对人类福祉的直接或间接贡献,提供了人类生存至关重要的资源和环境基础,为支撑经济社会发展提供基础保障,是评价生态系统健康与可持续性的关键概念和指标之一[20-21]。因此,可用生态系统服务表征自然生态系统的供给状态。考虑到珠三角地区旅游资源丰富;人口密集,粮食生产与水资源的稳定供给可以保证生产生活的安定有序;降水丰沛集中,土壤侵蚀风险大,本文选取粮食生产、产水、固碳、土壤保持、游憩服务5种关键生态系统服务对生态系统状态进行定量评估(表1)。借鉴生态重要性的评估方法[22],考虑到单一生态系统服务的不可代替性,本研究将以上五种生态系统服务评估结果归一化后等权重叠加,得到生态系统服务供给状态的评价指标。

表1 生态系统服务评估方法Table 1 Methods for ecosystem services assessment

2.3 潜力

为实现社会经济与自然生态环境的协调发展,“节约资源与保护环境”被列为基本国策,中央与地方政府越来越重视在节能环保上的财政投入[29]。节能环保支出是当前政府履行生态保护、环境治理和节能减排等职能的重要手段[30]。针对经济增长、污染减排与节能环保财政支出三者关系的研究表明,随着地方政府节能环保财政支出规模每增加1%,污染排放将减小0.2414%,因此节能环保支出具有明显的生态环境治理效应[31-32]。本研究计算2015年节能环保支出与土地面积的比值,即地均节能环保支出,定量表征退化生态系统恢复的潜力。由于节能环保支出仅统计到县域,本研究进而基于1km栅格GDP数据将区县节能环保支出指标降尺度到乡镇单元,即同一个县域内,地均GDP较高的乡镇,政府节能环保支出的投入占比更高,修复意愿更为强烈,乡镇生态修复治理的可能性更大。

(2)

其中,potential为乡镇修复潜力指标,Ai代表2015年区县i地均节能环保支出(万元/km2),GDPij为区县i乡镇j的GDP均值,GDPi为区县i的GDP均值。需要说明的是,统计年鉴中未能列出部分区县的节能环保支出数据,而有研究证实一般公共预算支出的增加会显著增加节能环保支出[33]。本研究基于2014—2016年已知区县的节能环保支出与该区县一般公共预算支出的相关分析,亦表明r=0.849(P<0.001),即区县一般公共预算支出与节能环保支出呈显著正相关。因此,作为一种近似处理,本文将区县一般公共预算支出占所属市一般公共预算支出比值,作为区县节能环保支出占所属市总节能环保支出比值,推算该区县节能环保支出。

3 结果分析

3.1 退化压力空间格局

珠江三角洲已成为我国最大的城市群,但区域内部人口密度与土地开发利用程度的空间差异仍较大(图2)。相较而言,土地开发利用程度的高值区辐射范围更广,占珠江三角洲土地面积42.27%的乡镇其土地开发利用程度已超过30%,土地开发的整体生态压力较大。从人口密度来看,广州市中心的荔湾区、越秀区、海珠区与天河区,深圳市中部的福田区平均人口密度超过了10000人/km2,广州市越秀区更是高达34225人/km2,珠三角核心区人口高度聚集带来极大的生态压力。

图2 珠江三角洲分乡镇压力指标空间格局Fig.2 Spatial pattern of pressure indicator for each town across the Pearl River Delta

将珠江三角洲面临的退化压力按照自然断点法分为五级,可以发现珠江三角洲生态系统所承受的退化压力集中于珠江三角洲的核心区,在广州市、深圳市、东莞市、佛山市、中山市、珠海市已形成连片的退化压力指标高值区并逐渐向外部的肇庆市、惠州市、江门市的中心城区辐射,其中广州市越秀区的梅花村街道承受的压力最大。对比人口密度、土地开发利用程度与退化压力指标的分布图,可以看出三者分布格局大体相似,退化压力指标与土地开发利用程度的空间格局更为类似。

3.2 供给状态空间格局

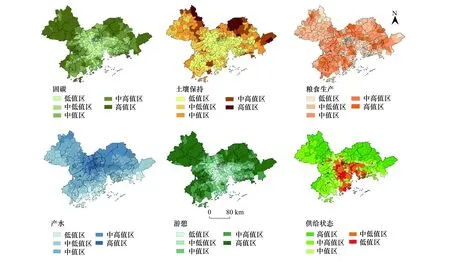

珠江三角洲不同类型生态系统服务的空间分异格局差异明显(图3)。从固碳服务来看,高值区主要位于山地丘陵地区如肇庆市的大部分区域;土壤保持服务整体状况不佳,低值区主要分布在植被覆盖状况较差的城市中心地带;粮食生产的高值区位于珠江三角洲的西南部、东北部等耕地较多的地区;产水服务高值区位于广佛都市圈交界地带,此外珠江口两岸多为水系汇集区,产水量也较高;游憩服务的高值区主要位于肇庆市,惠州市东部与江门市西部,低值区则基本位于珠江三角洲的核心地带。

图3 珠江三角洲分乡镇状态指标空间格局Fig.3 Spatial patterns of state indicator for each town across the Pearl River Delta

将珠江三角洲生态系统服务供给状态按照自然断点法分为五级,供给状态指标的空间分布差异较大,且低值区向高值区自然过渡不明显。其中,低值区主要位于深圳市西部,中山市与珠海市的南部,快速的城市化进程显著破坏了自然生态本底;高值区包括肇庆市的怀集县与广宁县,广州市的从化区与惠州市的西北部,这些区域大多位于珠江三角洲北部,生态基底条件好、生态功能稳定,是珠江三角洲的重要生态屏障。

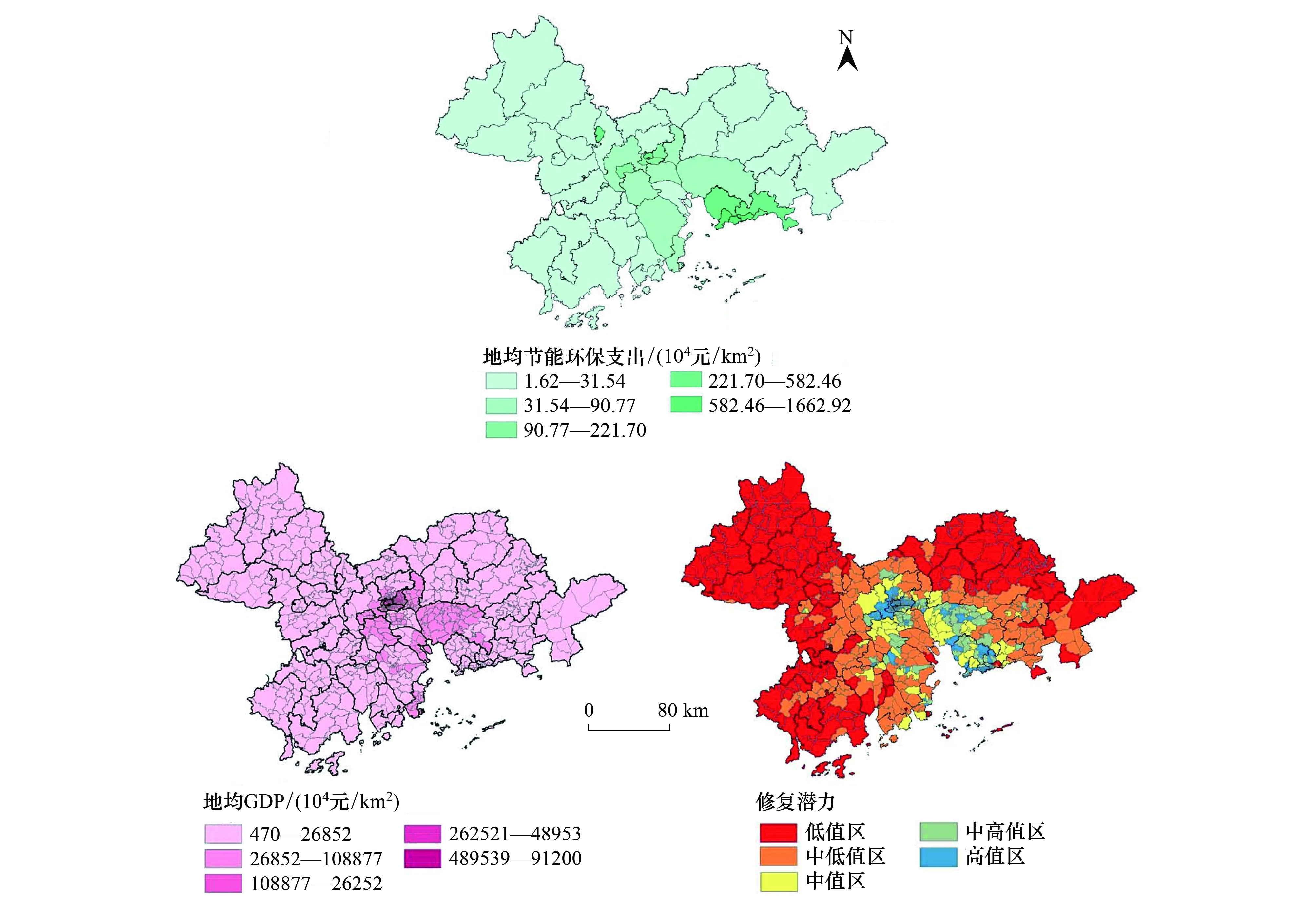

3.3 修复潜力空间格局

由于珠江三角洲各市的经济发展水平以及对于生态文明建设的重视程度差异较大,导致不同区县地均节能环保支出差异较大(图4)。从各区县来看,深圳市的罗湖区与福田区地均节能环保支出均超过了1000万元/km2,分别为1105.34万元/km2与1662.92万元/km2;而地均节能环保支出最少的区县为肇庆市封开县,仅为1.62万元/km2。另一方面,从地均GDP分布格局来看,广州市的天河区、海珠区与越秀区是地均GDP高值区,与其他地区存在显著差异。对于乡镇修复潜力指标,在珠江三角洲地区呈现四周低中间高的空间分布格局。高值区主要位于高度发达的城市地区,如深圳市、东莞市的西部以及广州市的中心城区,而珠江三角洲的外围城市如西北部的肇庆市、东北部的惠州市与西南部的江门市大都处于潜力指标的低值区,政府对于节能环保支出的投入相对较少。

图4 珠江三角洲分乡镇潜力指标空间格局Fig.4 Spatial patterns of potential indicator for each town across the Pearl River Delta

3.4 国土空间生态修复分区

对生态系统的退化压力、供给状态与修复潜力指标进行z-score标准化,根据标准化后的结果分析珠江三角洲各个乡镇的供给状态、退化压力以及修复潜力组合特征,可以将珠江三角洲划分为五大类型区(图5):

(1)生态自主保护区(压力指标<0,状态指标>0,潜力指标>0)。仅占珠江三角洲土地总面积的0.73%,主要位于深圳市罗湖区的东部——大鹏半岛与盐田区。虽位于高度城市化的深圳市,该区通过大量环保资金的投入及城市扩张的政策约束打造成为城市功能核心区的生态腹地,有着较高的生态环境基底质量与提升潜力,是珠江三角洲生态环境保护的示范区。因此,该区应该积极发挥良好的经济与生态优势,坚持保护生态环境,发挥珠江三角洲生态文明建设示范标杆作用,通过环保资金与修复技术的输出横向促进跨区域之间的协同保护与发展。

(2)生态优先保护区(压力指标<0,状态指标>0,潜力指标<0)。占珠江三角洲土地总面积的73.66%,集中分布于西北部的肇庆市,东部的惠州市以及西南部的江门市。该区多位于山地丘陵地带,自然生态基底条件优越,森林覆盖率高,人口密度较低,城市化进程相对不高。作为珠江三角洲地区的生态源地,需要加强自然保护区的网络化建设和管护,注重发挥生态系统服务供给能力的提升。

(3)生态自主修复区(压力指标>0,状态指标<0,潜力指标>0)。仅占珠江三角洲土地面积的3.24%,主要位于深圳市的宝安区、南山区与福田区,广州市的中心城区以及佛山市的禅城区。该区城市化水平较高,自然生态本底状况较差,城市化进程给自然生态环境带来的压力较大,但用于生态修复的地均节能环保支出较高,能够通过区域的财政拨款实施自主修复。因此,该区应坚持生态保护修复政策并维持或加大环境治理的投资力度,持续将城市化对自然生态空间的影响从退化压力转为修复潜力。

(4)生态优先修复区(压力指标>0,状态指标<0,潜力指标<0)。占珠江三角洲土地总面积的9.39%,主要位于广佛都市圈的交界地带,东莞市的大部分区域,以及珠海市、中山市的中心城区。该区城市化水平较高,自然生态本底状况较差,且地均节能环保支出较低,生态环境有进一步恶化的风险。因此,该区在加强各地生态空间建设的同时,应统筹使用上级政府的专项拨款,强化区际横向联合治理,从而有效修复受损生态系统,在保护中促发展。

(5)生态治理调控区(压力指标<0,状态指标<0,潜力指标<0)。占珠江三角洲土地总面积的12.98%,主要位于广州市的南沙区,佛山市、中山市与珠海市的非中心城区。该区地形平坦但自然生态本底条件较差,同时相较于其他地区人口密度、城市化水平相对较低,有必要在资源环境承载能力范围内,践行生态经济理念,积极发展生态旅游,在促进区域经济发展的同时加大生态环境保护力度。

4 讨论

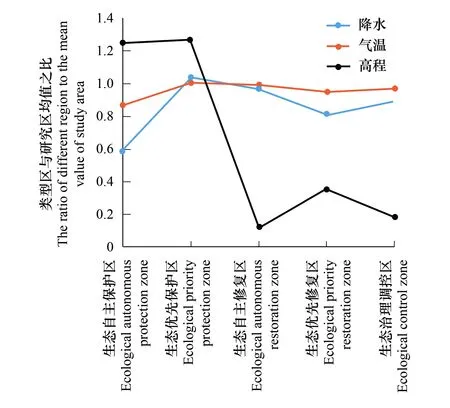

为厘清自然地理因子对于国土空间生态修复分区的影响,统计了不同分区的自然地理因子如年均温、年降水量与平均高程(图6)。可以发现,在三大自然地理因子中,气温在不同类型区中的差异最小,几乎可以忽略;高程差异最大,集中体现为生态保护区与修复区、治理区之间的差异。从分区对比来看,生态自主保护区的气温与降水相较于其他分区较小,高程较高,属低山丘陵海滨地貌,生态环境较好;生态优先保护区地势显著高于其他地区,多为山区地貌,自然环境较为良好,但不适合人类居住,城市化对于自然本底的压力较低。生态自主修复区、生态优先修复区与生态治理调控区自然地理因子指标大小相似,地势较低,适合人类居住,但由于区域内部社会发展的不同导致压力与潜力指标产生差异。其中,生态治理调控区相较于其他两个分区城市化进程相对滞后,压力与潜力指标均相对较小;而生态优先修复区与生态自主修复区的城市化进程较快,但对于节能环保的财政投资不同导致内部潜力指标的差异。

图6 国土空间生态修复分区自然地理因子对比Fig.6 Comparison of natural geographical factors among the territorial ecological restoration zones

对于国土空间生态修复而言,除了明确修复的目标与重点区域,明晰修复的路径与方向也尤为重要。如何通过跨区域联合治理政策或专项修复工程因地制宜的进行生态环境的修复治理,针对性的提高资源利用效率和生态保护效果,促进形成安全、和谐和可持续发展的国土空间也是未来研究的重点之一[34]。此外,基于生态系统的“退化压力-供给状态-修复潜力”框架,本研究虽然能够综合考虑城市化与生态系统之间的相互对立、相互促进的矛盾统一关系,有效划分国土空间生态修复类型区,但受限于数据可得性,只利用区县地均节能环保支出叠加GDP栅格数据构建乡镇修复潜力指标,难以全面表征生态修复的可能性;未来研究可以增加指标的多样性,例如中央财政补贴或者地方生态修复工程财政补助资金拨付,综合厘定生态修复潜力。

5 结论

本研究以珠江三角洲地区为例,提出基于“退化压力-供给状态-修复潜力”框架,开展国土空间生态修复分区,将珠江三角洲划分为五类:生态优先修复区在强化生态空间建设的同时应通过政府的专项拨款或者区域之间联合治理,修复受损生态系统;生态治理调控区有必要在资源环境承载能力范围内,促进区域经济发展的同时加大生态环境保护力度;生态自主修复区应坚持地区生态保护修复政策、维持环境治理投资力度,持续转变城市化生态退化压力为生态修复潜力;生态优先保护区应强化网络化生态建设,保障生态系统服务向周边区域的持续输送;生态自主保护区可以通过环保资金与修复技术的输出帮助周边地区的协同保护与发展。