东南之美

白亦辰

似乎长久以来,世人通常认为,上海作为口岸城市,拥有的只是开埠后的100多年历史,引人瞩目的只有“海派”艺术。实际上,作为绵延千载的江南文化的一部分,上海的艺脉同样久远深长。从书画作品来看,现存最早的名人墨迹是被称为“法帖之祖”的《平复帖》,其作者为西晋时期宅居于华亭(今上海松江)的陆机。另有敦煌莫高窟第323窟主室南壁的唐代壁画“石佛浮江”,是现存最早描绘上海的画作,摹写了西晋时吴淞江的景致。无论是书法还是绘画,都显示出上海在漫长历史岁月中有着深厚的文化积淀。为了深入展现上海在中国美术史中的成就及其地域影响,上海博物馆在继“吴湖帆书画鉴藏特展”(2015)、“丹青宝筏:董其昌书画艺术大展”(2018)之后,于近日推出“万年长春:上海历代书画艺术特展”,从法书名画中探寻上海千年文脉的踪迹,深入探索上海这座国际化大都市的城市精神脉络及其传统人文底色。

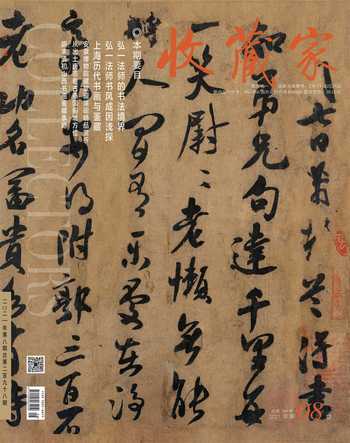

一、云间二陆

吴郡陆氏家族门祚绵长,历汉至唐,人才辈出,可谓是“文武奕业,将相连华”,在政坛中为相者有三国时的陆逊、陆凯,唐代有陆元方、陆象先等;经学上著书立说者有东汉末为《易经》作注的陆绩,隋末唐初撰写《经典释文》的陆明德;文学上垂范后世者有西晋时的陆机、陆云,晚唐时的陆龟蒙;书法上则可见被誉为“法帖之祖”的陆机《平复帖》,初唐时与欧阳询、虞世南、褚遂良并称为“欧虞褚陆”的陆柬之《五言兰亭诗》。

按照《尚书·禹贡》中划分的“九州岛”地理概念,上海地处扬州,秦时曾隶属于会稽郡,东汉末至五代时划归吴郡统辖。上海地区的早期历史与吴郡陆氏家族息息相关,《舆地广记》云:“古扬州地人性清扬,尚鬼好淫祠。华亭迨陆氏居之,邑人开化,士风清嘉。”陆逊因击败关羽,获封华亭侯,以其为首的陆氏一支便定居于此。陆氏家族居于华亭,不仅仅促进了当地的文化发展,同时也为上海的文化内涵注入了新的历史记忆。上海除了称为华亭,亦称为云间,云间即来自于陆云“云间陆士龙”的称谓。过去文人提及仙鹤多称之为“华亭鹤”,“华亭鹤”源于陆机临终时所言的“华亭鹤唳”。现存最早的上海地方志即是以“云间”冠之的《云间志》,“华亭鹤”则成为了历代文人诗文创作中反复使用的经典意象。陆机存世墨迹《平复帖》为现存最早的古代名家墨迹,被称为“法帖之祖”。原帖现存故宫博物院,草书九行,墨色泛绿,书于麻纸之上。此帖用笔凝厚,笔意浑朴,行笔如盘丝屈铁,高古崛,带有章草、篆籀之法。历代品评者莫不称颂,明张丑谓其:“远胜索幼安、谢安石辈”,董其昌则称之为“希代宝”。启功有诗云:“十年遍校流沙简,《平复》无惭署墨皇。”直以“墨皇”相称。

本次所展版本为“秋碧堂本”《平复帖》(图1),《秋碧堂帖》由清代北方鉴藏家梁清标命金陵刻工尤永福摹刻,帖中所刻者皆出于梁氏收藏。《平复帖》难于摹刻,董其昌早已言之,由于缺少善摹者,董氏未能如愿将《平复帖》刻入《戏鸿堂帖》中。“秋碧堂本”为《平复帖》入石之始,且摹刻最为精善。吴荣光曾见《平复帖》原迹,与之对校,认为无毫发异。张伯英则评曰:“颇得其古隽之致,以后寿阳祁氏,南海伍氏之刻,未能过也。”认为后来祁寯藻单刻本与伍元蕙“南雪斋本”均不及“秋碧堂本”。

《淳化阁帖》历代名臣法帖卷三中收有《春节帖》(图2),题为晋陆云书。关于此帖真伪,宋米芾、黄伯思、姜夔皆目为伪帖。黄伯思云:“曾见秘阁有数匣尚存,皆澄心堂纸书,分明题曰仿书,不作传摹与真迹。”黄伯思曾在秘阁见过《春节帖》原迹,书写在南唐澄心堂纸上,且标为仿书,遂定为南唐人书。明张丑亦云:“陆士衡《平复帖》其书极似索靖笔法,始知《阁帖》所刻陆云书,亦后人为之,陆更古也。”以陆机传世墨迹《平复帖》比较,佐证了前人的观点。此帖虽系仿书,但所据当有来历,可视作陆云佚简,颇具文献价值。

隋唐时期,陆柬之为陆氏家族中书家代表,历官著作郎、朝散大夫等,因官太子司议郎,人称“陆司议”。出太尉支,为东晋名臣陆玩之后(陆玩为陆机祖父、陆逊侄孙)。陆柬之少时从其舅虞世南学书,得笔法真髓,隶、行、草皆入妙品。临诸家古帖,可乱真,时人谓其如:“张翼换羲之表奏,蔡邕为平子后身。”与欧阳询、虞世南、褚遂良齊名,有“欧虞褚陆”之称。

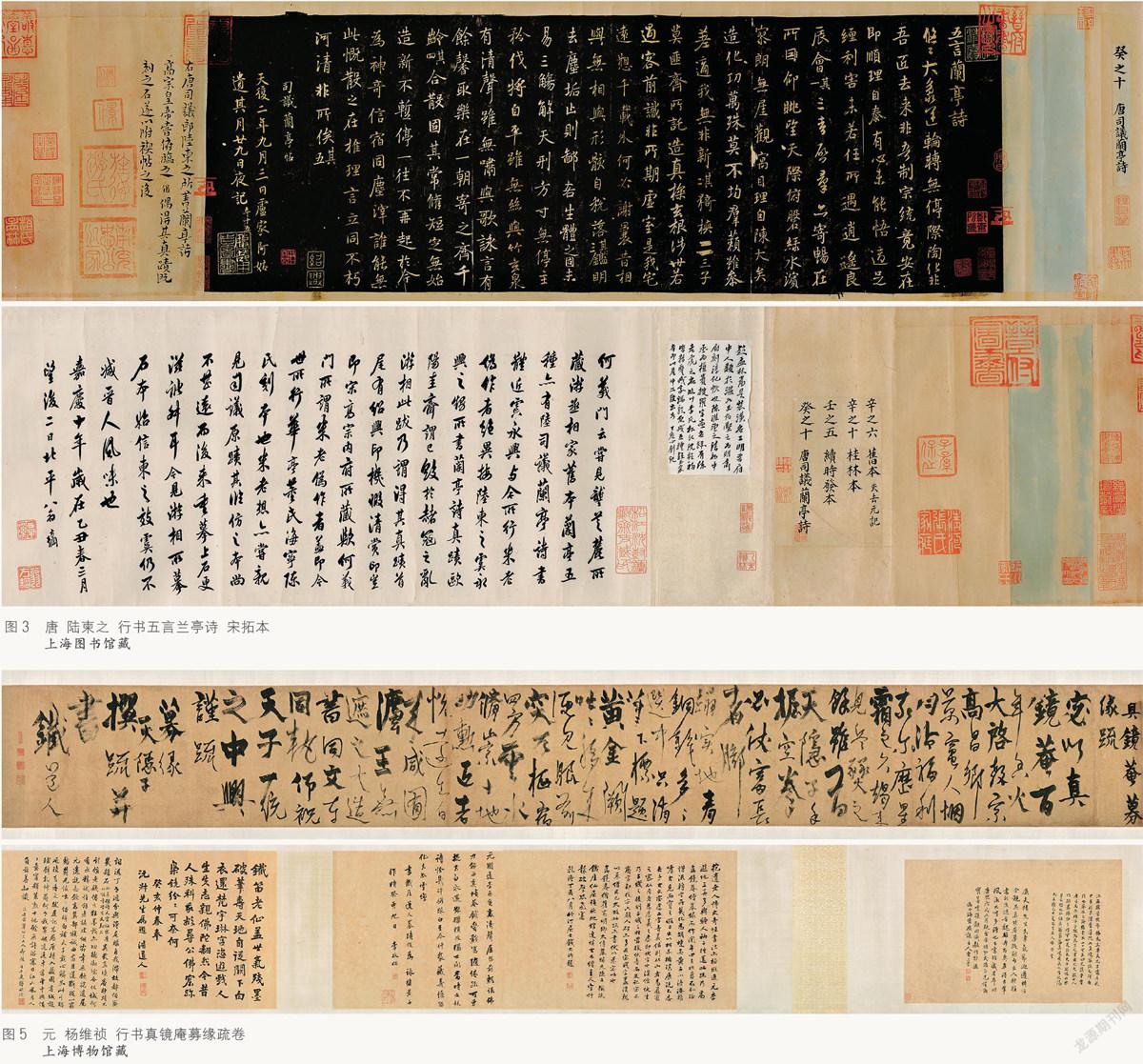

陆柬之因书其先人陆机《文赋》,而留下了“二陆文翰”的书坛美喻,见证了陆氏家族不同世代对地方文化记忆的共同塑造。除了《文赋》,上海图书馆还藏有其书写的《五言兰亭诗》(图3)。该卷经南宋游似、明代晋府、清张若霭、翁方纲等人鉴藏,可谓流传有绪,为现存孤本。此帖结体丰腴舒朗,笔致古淡冲和而有雍容之象,可见晋人与虞世南的影响。

二、三吴胜地

南宋诗僧文珦,早年遍览东南各地,所到之处皆作诗吟咏。对于松江一带的印象,他写到:“地占三吴胜,名因二陆雄。海村宵见日,江市昼多风。商贾通倭舶,楼台半佛宫。归来千岁鹤,应恨故巢空。”彼时的上海已经是一派商舶连樯、梵宇林立的富饶景象。宋元之际,随着海上丝绸之路不断繁荣,上海地区先后设立青龙镇及上海镇市舶分司。作为港口城镇,上海与各地进行商业往来。频繁的贸易活动,为上海地区城镇、经济、文化、宗教的发展注入了源源不断的活力。早在北宋时元丰年间,宋四家之一的米芾便曾担任过青龙镇镇监,在任期间亲书《隆平寺藏经阁记》碑。此石虽然今已不存,但隆平寺塔地宫尚存,由上海博物馆考古部于近年发掘,为2016年十大考古发现之一。

本次所展的《道祖帖》(图4)为米芾中年所书,受信人为北宋著名书家、鉴藏家薛绍彭,二人交谊深受,世人称二人为“米薛”。米芾尝作诗戏云:“世言米薛或薛米,犹言弟兄与兄弟。”清李佐贤《书画鉴影》曾著录,该帖原与《章侯帖》、苏轼《刘锡敕》《功甫帖》同装一卷。是书神采奕奕,有龙跳虎卧之势,为其成熟期佳构。

明末学者吴履震回忆蒙元统治之下的上海曾言:

胜国时,法网疏阔,征税极微。吾松僻处海上,颇称乐土。富民以豪奢相尚,云肩通裹之衣,足穿嵌金皂靴。而宫室用度,往往逾制。一家雄据一乡,小民慑服,称为野皇帝,其坟至今称为某王坟茔。名士逸民,都无心于仕进,终元之世,江南登进士者,止十九人而已。

元代上海依靠海洋贸易及背江面海的特殊地理条件,经济实力大为提升,人口众多,朝廷下令设立松江府来管理华亭县及上海县。由于蒙古统治者所制定的税收政策颇为宽松,产生了众多的富商大贾,故稱“乐土”。虽然终元一世,上海并没有多少人通过科考步入仕途,但不乐仕进的风气并不影响上海的文化繁荣。元末东南战乱,上海地处太湖流域以东,远离苏州、杭州等当时兵家必争之地,凭借地理与经济优势,大量文人墨客定居于上海地区。

杨维祯是迁居上海的文人中最为引人瞩目的。杨维祯为元末东南文人领袖,自创“铁崖体”诗歌影响极为广泛。以杨维祯为首的“铁崖诗派”是元末最大的文人群体,上海松江地区是铁崖诗派的中心。“铁崖诗派”以松江本土及游寓松江的文人为中坚力量,除了诗歌创作之外,“其成员在书画艺术、园林建筑等其他领域也多有切磋并取得较高成就,从而整体上形成了上海古代文化艺术的一个高峰,亦推动了江南文化的全面发展”。

据学者黄仁生考证,杨维祯初次寓居上海时间在至正九年(1349)三月至至正十年(1350)十一月,受吕良佐之邀,在璜溪义学教授。第二次则在至正十九年(1359)至洪武三年(1370),因元末战乱四起,受松江同知顾逊邀请,携全家定居上海,以至终老。

《行书真镜庵募缘疏卷》(图5)系杨维祯第二次寓居上海时所写,是其为上海县高昌乡真镜庵所撰的募缘启事。该卷为杨维祯晚年书法代表作,用笔豪宕疏放,雄杰之气如“大将班师,三军奏凯”。多章草隶书波磔之笔,而显得高古崎岖。据考“真镜庵又作珍敬庵,始建于南宋端平元年(1234),系邑人吴居四舍宅建造,地在行西顾家宅(遗址今存原东沟毛纺厂厂址内)”。真镜庵故址即今天浦东高行镇境内。据都穆题跋:“陆太史子渊近出示予,云得之外祖吴翁家,盖真镜吴氏之香火院也。”“陆太史子渊”即明代文人陆深,陆深得杨卷自其外祖吴翁,吴翁可能即是为真镜庵施舍宅院的南宋人吴居四之后。本展中《行书收藏书画稿本》为陆深手录家藏账目,九月廿六日条目下记有“杨廉夫真镜庵疏一卷牙签”,正可与都穆题跋相对应。《真镜庵募缘疏》上还钤有清末浦东名人黄铭书藏印,杨氏此卷元明清时大都流转于上海浦东藏家手中,可以说无论从内容还是收藏史上来看都与上海渊源颇深。

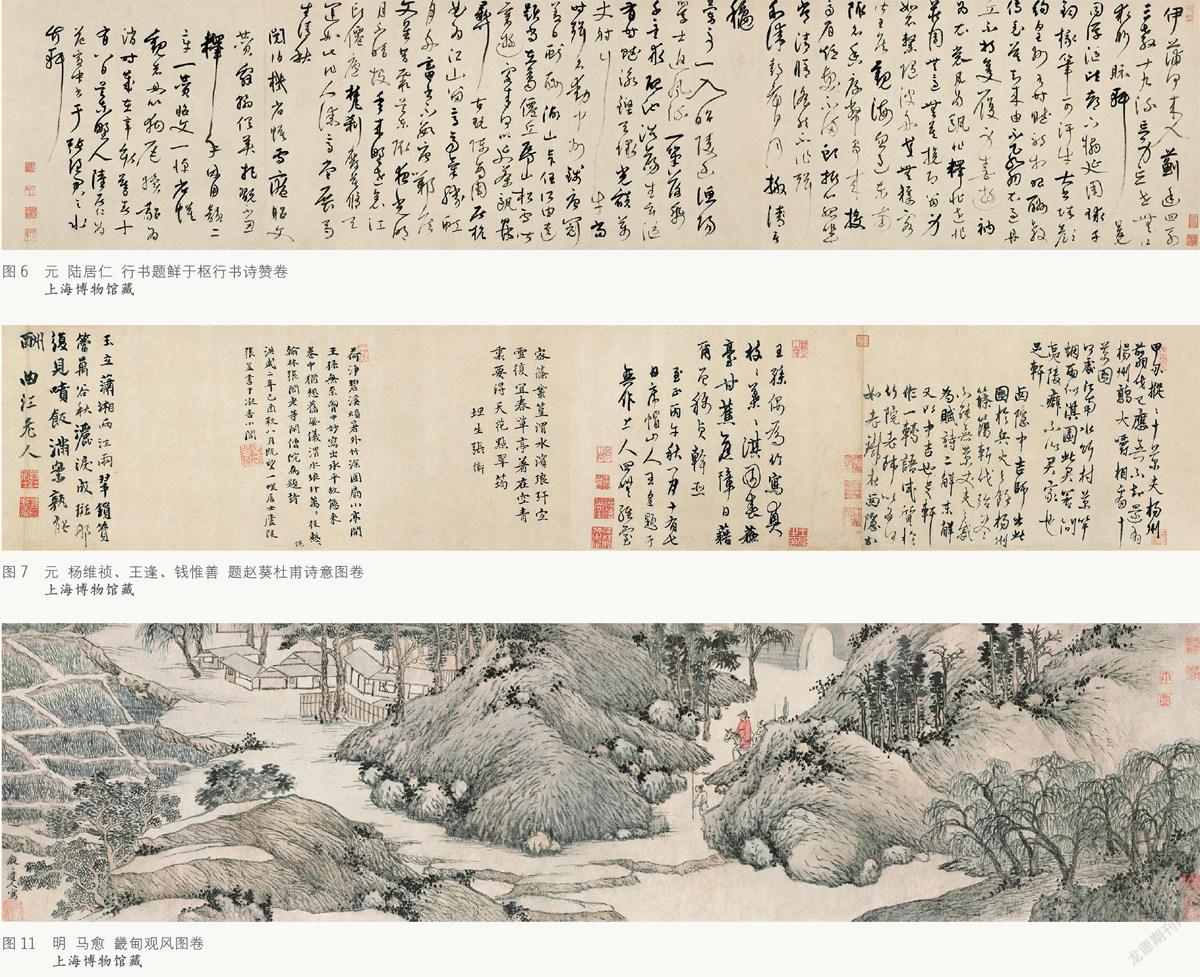

杨维祯过世后与陆居仁、钱惟善同葬于干山东麓(今上海天马山),因三人生前同为诗文友,且操履高尚,故而后人称之为三高士墓。陆居仁,字宅之,自号巢松翁,又号松云野褐、瑁湖居士等,华亭(今上海松江)人,为上海地区本土代表文人。与杨维祯为同年举人,两人于泰定三年(1326)八月一起在杭州参加浙江行省乡试。至正十年(1350),吕良佐在松江举行应奎文会,邀杨维祯、陆居仁品评天下士人之作以定甲乙,投文者上百余卷,中者四十卷。可见二人在当时文坛的地位与巨大的号召力。《行书题鲜于枢行书诗赞卷》(图6),书于洪武四年(1371),是其入明之后晚年所书。书法点画圆满,运笔中锋直下,轻重映带,意趣盎然。笔法结字多得于羲、献和怀素,线条沉稳、圆韧,萧散清逸,时以渴笔为之,多屋漏之意,可谓已开其后董其昌宗尚颠素狂草之先河。

三高士之中的另一人杭州人钱惟善,是铁崖派重要成员。钱惟善选择终老于上海,据考与杨维祯有着密切的关联。钱惟善,字思复,号曲江居士、心白道人、如一道人,曲江(今浙江杭州)。曾任江浙儒学副提举。善吟咏,有《江月松风集》传世。据黄仁生考证:

早在至正初年,钱惟善就已与杨维祯订交唱和,杨氏寓杭时首倡《竹枝词》,钱氏随即和作《西湖竹枝词》十首(今存七首),铁崖读后颇为激赏,不仅选其一首编入《西湖竹枝集》,而且还在赠诗中赞其“进士旧传罗刹赋,佳人新唱竹枝词”。从杨维祯稍后所作《风月福人序》来看,他是把钱惟善视为“唱和友”而列入铁崖诗派的,尤其是至正十九年十月携家眷移居松江以后,铁崖诗派的活动中心也随之转移到了松江,而当年盛极一时的玉山雅集自淮张入吴以后就在或断或续中逐渐稀疏,到至正二十年秋以后则完全终止。钱惟善虽然早有诗名,但往日交往密切的诗友,此时大多已经逝世,或因战火阻隔而失去了联系,唯有杨维祯这位同道知己尚在东海边聚集着一批新旧文友和弟子谈文论学,诗酒流连,使铁崖诗派的活动与事业得以延续和发展。于是,为了摆脱孤身独处的寂寞,为了晚年仍然能富于诗意地栖居,诗人钱惟善选择了从同里移居松江。

本展南宋赵葵《杜甫诗意图卷》,后有杨维祯、王逢、钱惟善题跋(图7),此卷元季流传于吴中一带,为苏州承天寺方丈雪窗所得。王逢、钱惟善皆为铁崖派重要成员,从三人题跋可见生活于松江地区的铁崖派成员在文化艺术领域活动之频繁。

三、吴门岷源

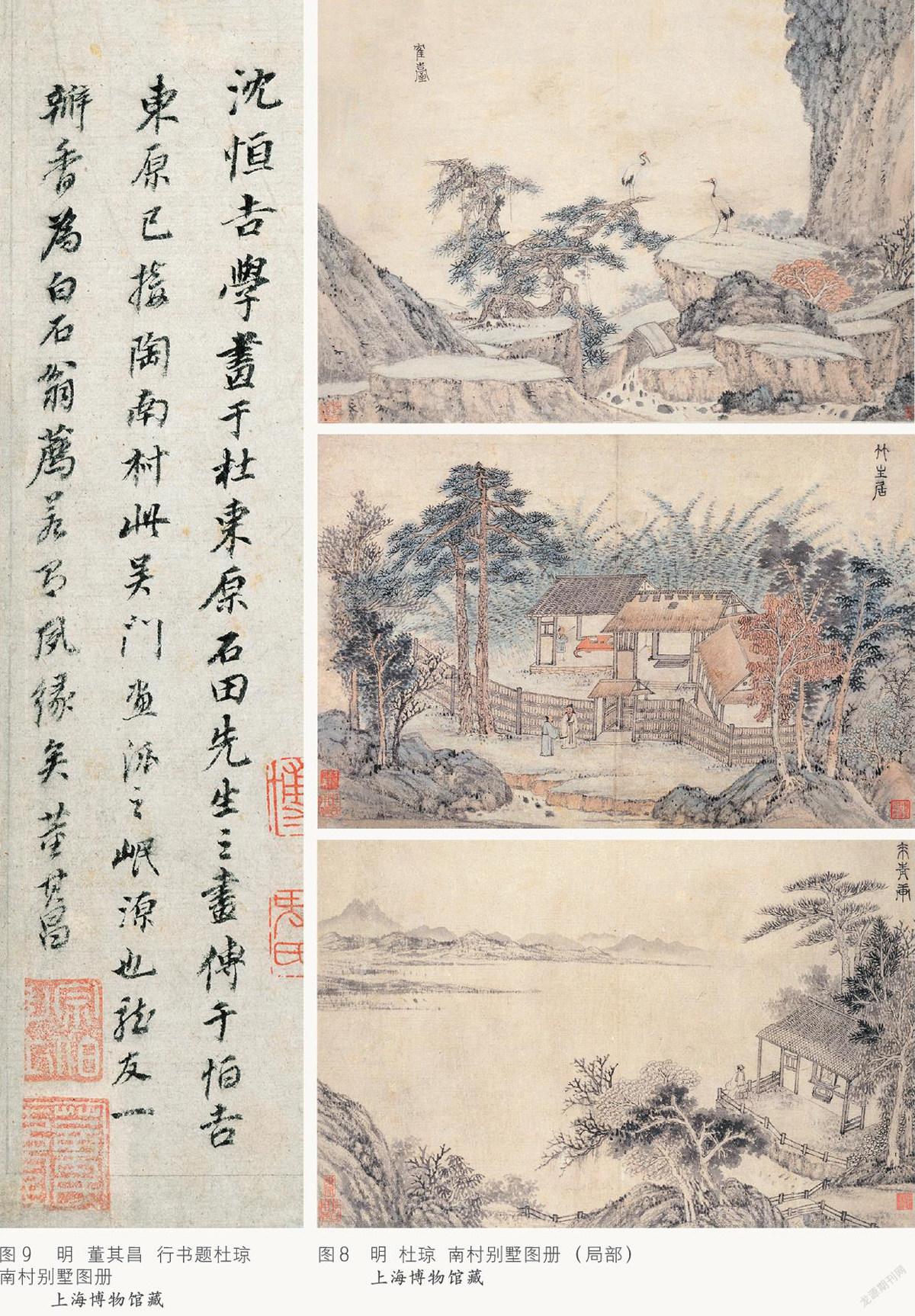

随着明朝的建立,朱元璋有鉴于前朝蒙古统治者失于宽松的教训,收紧了政策,对江南文人采用高压态势。不少文人画家,被卷入政治斗争,受政治案件株连,如元四家之一的王蒙,及其好友陈汝言,皆因胡惟庸案下狱而死。被李日华称为“可雁行叔明(王蒙)”的赵原及盛懋之子盛著则因作画不符合朱元璋旨意而惨死。压抑的文化氛围,前代画家凋零,明初的文人画呈现出了青黄不接的景象。过去谈论吴门艺术群体崛起,大多将目光聚焦以苏州为中心的吴中地区。以沈周为例,其艺术源自其曾祖沈良、祖父沈澄、父亲沈恒及老师杜琼、陈宽的口传心授,他们皆活动于苏州一带。其实元代文人画艺脉传之吴门画派,除了苏州画家的影响之外,还有来自上海艺术圈的影响。

杜琼《南村别墅图册》(图8)在题跋中,自叙了其向陶宗仪请益的往事。“予少游南村先生之门,清风雅致,领略最深。”陶宗仪于至正十五年(1355)前后,携家人避乱于松江,在泗泾筑南村草堂以栖身终老。陶宗仪与元代书画巨擘赵孟頫渊源颇深,其母赵德真是赵孟頫兄弟赵孟本之女,同时其妻费元贞则是赵孟頫的外孙女,陶宗仪即是赵孟頫的侄孙又是赵孟頫的外孙女婿。陶宗仪的篆书笔法便是传自赵孟頫子赵雍。陶宗仪还与赵孟頫的外孙王蒙,保持着密切的交往,由于两人是中表兄弟,王蒙时常拜访陶宗仪,为之作画,见之著录有《南村草堂图》《南村真逸图》等。杜琼参学北宋董源、巨然画风,自元人取径,尤以王蒙的影响为大。杜琼纯正的元人笔性,可能与少时在南村草堂中经常浏览陶氏所藏有关。故而董其昌在跋中说到:“沈恒吉学画于杜东原,石田先生之画传于恒吉,东原已接陶南村,此吴门画派之岷源也。”(图9)指出沈氏家族的艺学受杜琼的影响很大,杜琼则得自陶宗仪。

沈周除了擅长王蒙画风,中晚年更以吴镇粗笔山水为代表。在沈周父辈们的交往中,有两位值得引起重视——金铉与马愈,二人艺术面貌近似吴镇,这在明初的文人画家是颇为罕见的,可称为吳门先驱。

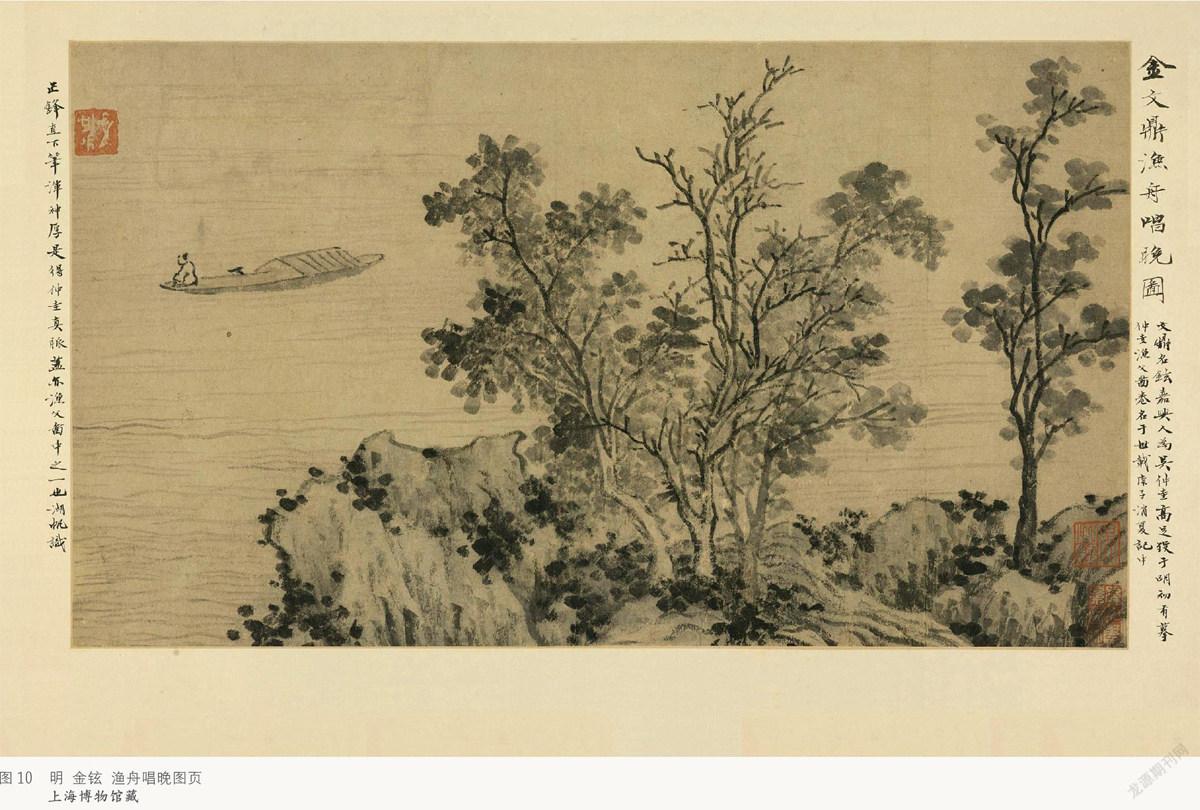

金铉(1360〜1436),字文鼎,号尚素,松江人。其卒,杨士奇为撰墓铭,有《凤城稿》等。其擅山水,师法吴镇,传世作品仅见两件,《渔舟唱晚图页》(图10)即为其一。金氏与“吴门画派”之首——沈周家族有数代交往,且对沈氏师长辈影响较大,为吴门画派重要先驱。沈周曾言:“尝见先生图画,大得元人笔意,余亦宗之。”莫是龙亦总结道:“金文鼎,永乐中以绘事名海内,为吾松先辈风流宗师。此卷墨气郁勃,不减胜国时诸大家。至其笔力苍古,便是石田先生(沈周)门户,孰谓无风气开先之助耶!”

马愈,字抑之,号华发仙人、痴痴道人,人号马清痴,嘉定(今属上海市)人。天顺八年(1464)进士,官刑部主事。能诗,善书,工山水,登逸品。

《畿甸观风图卷》(图11)曾被误归明代金陵画家痴痴道人史忠(1437〜1508后)名下,据凌利中考鉴,实系马愈作品。马氏生卒不详,其活动时间约为永乐八年(1410)至成化二十三年(1487)间,享年逾七十,系明初著名宫廷画家马轼之子。

马氏绘图及卷后刘昌诗序,皆为当时“江南四府”苏松常镇“监察御史王公克深”所作。王氏奉天子之命按察三吴,在任期间,爱民如子,律令严格,多有惠政,故民多爱之。如今还朝,三吴老儒,为表彰其廉洁奉公之品行以及诸多惠民政绩,多以诗歌赠之,沨沨洋洋,积而益盛。成化十三年(1477),马愈裒之成卷,题“畿甸观风”引首,并补是图俟有继作,以“有慰于三吴老儒之心”“欲以慰海内之望公者,使益知所重也”,并请刘昌作序。

马愈晚居苏州,与吴门画派之首沈周(1427〜1509)祖孙三世交往,诗画倡和极密。难能可贵的是,是卷笔墨俨整,以披麻皴为主,娴熟奔放,行笔凝炼,墨色滋润,其磊落凝重之笔趣,实开沈氏画目先风,为“吴门画派”先躯导师之一,极为珍罕。

四、具眼识真

明代私人收藏极为兴盛,江浙一带更是收藏重镇。吴门画派的兴起,究其原由,即得益于吴中地区丰富的藏品,目睹临习大量前人佳作,在实践中建立起独特的艺术面貌。上海地区的松江画派领袖董其昌同样重视向古人学习,明代中后期上海有不少本地藏家,比如拥有顾恺之《女史箴图》、李公麟《九歌图》等画史名迹的顾从义,收藏有王羲之《月半帖》的陆深,以收藏黄公望作品著称的顾正谊、建清森阁以贮藏法书名画的何良俊等。上海地区的鉴藏风气可见一斑。

董氏大多与这些藏家交好,在与他们的交往中从藏品中汲取营养,使得松江画派继吴门画派之后成为中国美术史上的又一座高峰。董其昌在跋《寒切帖》时写到:“右军真迹世不多见,唯吾乡陆文裕公家《月半帖》、吴门王文恪家《此事帖》与此而三耳。所谓山阴衣铱,非具眼者,不可与传也。”董氏推崇王羲之书法,宦游南北,寓目者不计其数,认为此中只有三卷可能为王羲之真迹。其中就有陆深藏的《月半帖》。

陆深(1477〜1544),初名陆荣,字子渊,号俨山,南直隶松江府上海县(今上海浦东新区)人。弘治十八年(1505)进士,授翰林院编修,遭刘瑾忌,后累官至詹事府詹事,卒赠礼部右侍郎,谥文裕。筑后乐园,园中垒土为山,名曰“俨山”,中置“俨山书院”,中国最早小说丛书《古今说海》即刊刻于俨山书院。陆氏著述宏丰,有《南巡日录》《俨山集》等。

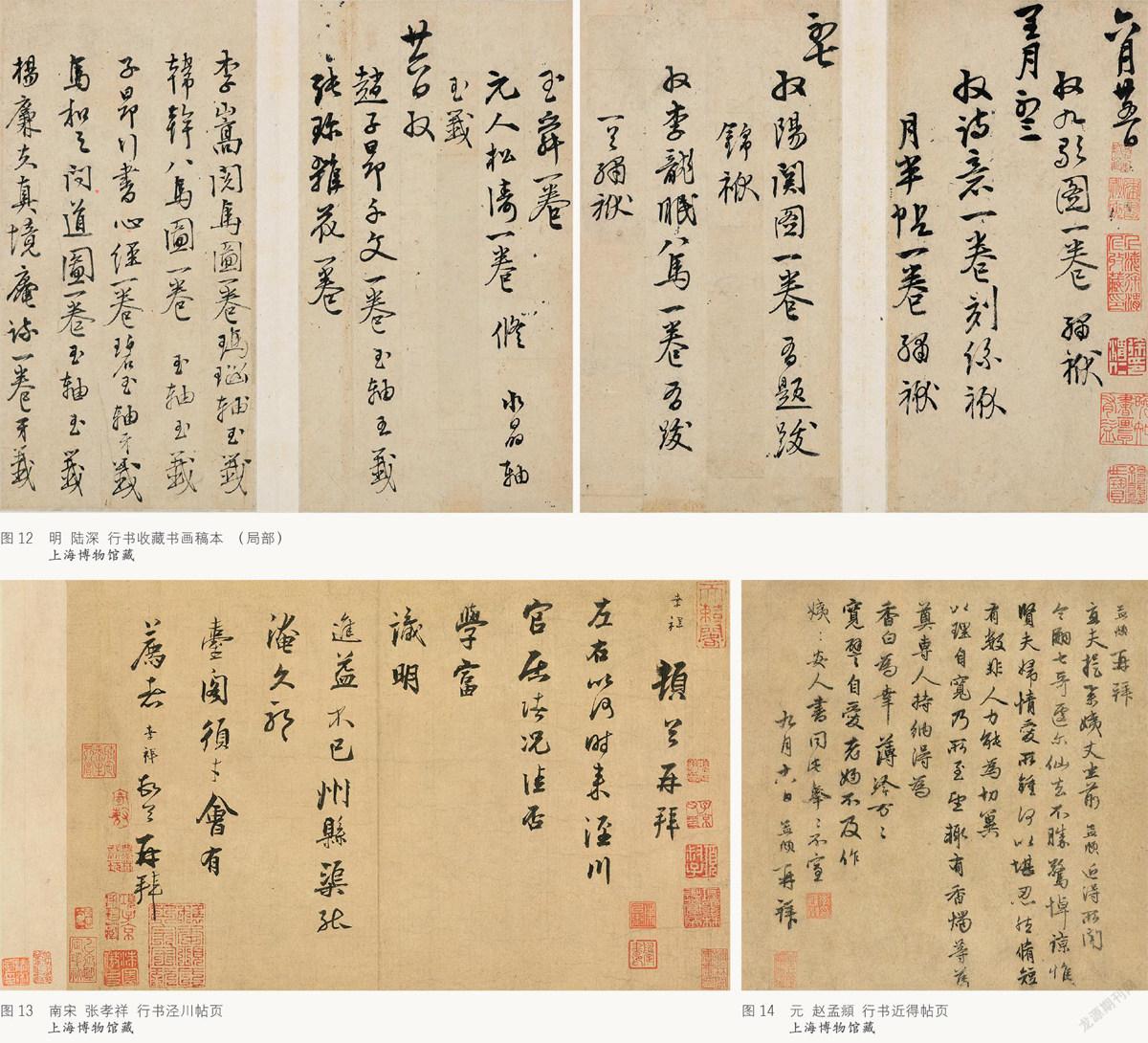

陆氏擅书,为董其昌所服仰。亦精于鉴赏,收藏极丰。本展中的《行书收藏书画稿本》(图12)为陆氏日常收藏笔记残本,是颇为罕见古代藏家自录账本,有着极高的历史价值。《月半帖》就在“闰月初三”条目下,记作“月半帖,绣袱”。该册记录了某年六月至九月三阅月内,所收唐宋元名家书画百余件,如王维、李公麟、马和之、赵孟頫、黄公望、王蒙、俞和等。其中不乏陆氏乡贤墨迹,如“松江前辈书一卷”、夏衡《隶书西铭》一幅等,而其中杨维祯代表作《行书真镜庵》卷,即为本展展品之一,亦可补该卷鉴藏史实。传世作品陆深的鉴藏印记并不多见,通过该稿,可以一窥陆深藏品之丰富。

何良俊(1506〜1573),字符朗,号柘湖,华亭(今上海奉贤柘林)人。为明代明代戏曲理论家,著有《何氏语林》《四友斋丛说》《何翰林集》等,提倡本色,剧本应“靓妆素服,天然妙丽”,对万历间以沈璟为代表的吴江派影响甚大。

何良俊不仅以藏书闻名遐迩,其书画鉴藏亦颇为可观。曾自言:“吾有‘清森阁’在海上,藏书四万卷,名画百签,古法帖彝鼎数十种,弃此不居,而仆仆牛马走乎。遂移疾归。海上中倭,复居金陵者数年,更贾宅居吴圃。年七十始返故里。”

现传世所见其旧藏甚多,且以宋元名迹居多,如故宫博物院藏元倪瓒《幽涧寒松图》轴、赵孟頫《秀石疏林图卷》《楷书张总管墓志铭》卷,台北故宫宋吕嘉问《行书蒙恩帖》、范成大《草书垂诲帖》、吴说《行书私门帖》,日本高岛氏藏宋吴琚《行书急足帖》,辽省博物馆藏明祝允明《楷书东坡记游》卷,上海博物馆藏宋苏轼《楷书祭黄几道文》卷等。本展张孝祥《泾川帖》(图13)、赵孟頫《行书近得帖》(图14)等,皆钤有何氏“清森阁书画印”。

何氏不仅将寓目及所藏书画著录于《书画铭心录》(1557),且于画理多有发挥。尤于晚明“南北宗”理论形成之际,何氏之观点可谓振聋发聩,具先声夺人之功。如其《四友斋丛说》曾言:“我朝善画者甚多。若行家当以戴文进为第一,而吴小仙、杜古狂、周东村其次也。利家则以沈石田为第一,而唐六如、文衡山、陈白阳其次也。”成为晚明画学史学中的重要研究对象。而其卓识,实源于其丰富的鉴藏,谓与吴门文氏、嘉兴项氏诸地区大藏家相埒。

从西晋陆机《平复帖》到现代画家陆俨少《勇立潮头图轴》,时间跨度近1800年,上海的艺脉并不是“海派”所能够涵盖的,不论是从历代书画作品还是藏家的藏品都显示出上海深厚的积淀,相信本次“万年长春——上海历代书画”特展将会是一个重新审视上海艺脉与文化底蕴的契机。

本文写作参考《万年长春——上海历代书画特集》图录。

(责任编辑:田红玉)