潘正炜书画藏品源流考

王威

道光二十三年(1843),岭南书画藏家潘正炜(1791〜1850)在好友吴荣光(1773〜1843)的提议下,将平生庋藏的大部分书画,以文字著录的方式集结付梓,并以斋号“听帆楼”之名冠之,是为《听帆楼书画记》。该书共分5卷,总录187件藏品。6年后(道光二十九年,1849),潘氏又将后续购入的书画,仿上书之体例,再次汇集出版,取《听帆楼续刻书画记》为名,分上、下两卷,共计121件藏品。二书因辑录丰富的名迹而获圈内人士的关注,后继的学者们多援引书中之材料为己所用,以达“证史(实)”之目的。

令人遗憾的是,由于研究者多关注与己议题相关藏品的图像及文本信息,从而忽视了著录整体的内在逻辑及相应的学术价值。因此,聚焦于藏品专题的成果稀少。潘剑芬《潘正炜与听帆楼书画藏品研究》一文对部分名迹的递藏经历略作考释。庄申《从白银到白纸:清末广东书画创作与收藏史》第三卷第一章“广东五位收藏家藏品之来源”,将潘氏藏品的来源大致归为岭南本邑藏家、江南市场及北方文人三个方面。但就藏品来源等相关细节问题,未见详论。

本文将在前人研究的基础上,就具体名迹的流传过程,来重新审视潘正炜藏品的递藏脉络及其归属。

期望呈现潘正炜书画收藏活动的更多细节,以便进一步复原岭南鉴藏历史。

一、亲族、友人所散藏品

潘正炜对于亲族、友人书画藏品的选择,也是地域、人脉等因素限制的被动结果。潘氏一生寓居粤东时间较多,并以经商为业。因此,其人脉及可调动的资源多在粤内,在获取藏品途径上自会便利不少。

1.韩荣光

潘氏交友圈中的最大卖家当属韩荣光(1793〜1860)与吴荣光(1773〜1843)。据统计,听帆楼正、续两编中存韩荣光题跋或藏印的书画共13件,但真正曾为韩氏所藏的仅8件。其余藏品仅因其曾受邀观摩,受嘱所题。

唐拓定武《兰亭叙卷》位于《书画记》卷首。此卷经韩荣光两度题跋,前一跋题道:“……壬辰(1832)获于京邸……丙申(1836)乞假南归,以家累,为有力者所得。阅数月,友人携来索题……辛丑(1841)七月,韩荣光题于龙溪书院。”庄申据上述题跋得出:“此‘有力者’为谁,现在虽然已不能查考,但据此却可知韩荣光在道光十六年(1836,丙申)典卖他的若干藏品,也是由于经济上的困难。”而卷尾潘正炜的题跋写道:“……道光辛丑(1841)四月,适友人持帖求售……始惊即为珠船所藏唐拓定武本也。不惜重价购之……道光壬寅(1842)十月,潘正炜珍藏并跋。”据上述二跋可知,潘氏获此卷三个月后,借“题跋”之名邀韩氏再观此卷。而“以冠书画记之首”的行为,足见其对此藏品倍加推崇。

宋高宗《临兰亭卷》经韩氏两次题跋,落款分别为“甲午(1834)三月”及“乙未(1835)七月”。后段题跋提及此卷于乾隆年间为扬州富商所得,并记入《安素轩套帖》中。此帖为乾隆时扬州淮南商总兼两淮盐运使鲍漱芳(1763〜1807)汇集的历代名家集帖。想来该作品曾流落至其手中,按理推断,此卷应在“乙未七月”之后为他人所得。

元方从义《云林钟秀图》后韩氏曾四题此卷,一题曰:“……丁亥(1827)二月,得方壶道人《云林钟秀》卷于京邸,因和江村(高士奇)原韵。珠船韩荣光。”后三题落款依次为“壬辰(1832)春暮”“甲午(1834)十一月”及“乙未(1835)小寒前一日”,想来应是“乙未”以后散出。黎丽明曾发觉此卷后原有潘正炜题跋而《听帆楼书画记》无录的现象。潘氏落款为“道光戊申(1848)十月望日”,书写题跋的时间晚于著录出版的时间,无法补录。此卷曾由明末董其昌(1555〜1636)转入清初高士奇之手,再为韩荣光所獲,之后售于潘正炜,在潘氏晚年流出后,入岭南藏家孔广陶(1832〜1890)手中。清末民初时,又为海上藏家叶恭绰(1881〜1968)所得。

宋赵伯驹《仙山楼阁图》引首处有:“道光乙未(1835)嘉平重装,韩荣光珍藏。”卷后另有“虚斋审定名迹”藏印,可知曾为民初收藏家庞元济(1864〜1949)所经眼。而王时敏《仿古山水册》后两段题跋落款分别为:“道光乙未(1835)嘉平”及“庚子(1840)秋日”,此册页因记于《续刻书画记》中,可推断在1843〜1849年为潘氏所得。

宋萧照《山水小轴》后韩氏题曰:

萧照画世间颇少。在京时,尝见巨幅……交臂失之,每以为恨。今复得此,焕若神明,顿还旧观。韩荣光题。

韩氏曾交臂失之而今再获此幅,喜悦之情跃然纸上。但题跋对收购时间及相应细节未做交代,仅能据《听帆楼书画记》成书的年限,推测此作在道光二十三年(1843)之前为潘氏所收。

宋赵孟坚《水仙石轴》后韩氏写道:“……京中购求真迹甚难,二十年来只获此幅……珠船题并识。”后有“韩珠船审定书画之印”。此作品收录于《续刻书画记》中,应于道光二十三年(1843)至道光二十九年(1849)间所收无疑。

宋李嵩《击球图》画面仅存“韩印荣光”“珠船翰墨”两方藏印及“宋李嵩明皇《击球图》真迹,韩荣光珍藏、书签”的字样,不见题识及年款信息。只能据其提供的信息,将其归为道光二十三年(1843)年前就已入听帆楼。

从以上大部分藏品流散的年限观之,恰与韩荣光丙申(1836)年左右因家累散出藏品的时间大致相符,因以上韩氏所题的大部分藏品的下限至乙未(1835)年,极有可能在此之前已陆续流散。

2.吴荣光

另一鉴藏家吴荣光也曾为潘氏书画体系的建立有所贡献,《听帆楼书画记》的序言吴氏写道:“……即选数种刊入予《销夏记》中,惜美不胜收,劝其校辑付梓。”可知,吴荣光《辛丑销夏记》是借用潘氏的部分藏品辑录而成。

当然,真正能从题跋、印章识别曾入吴氏筠清馆的仅10件。鉴于庄氏亦未对这类作品的流传做出详解,现作补充:

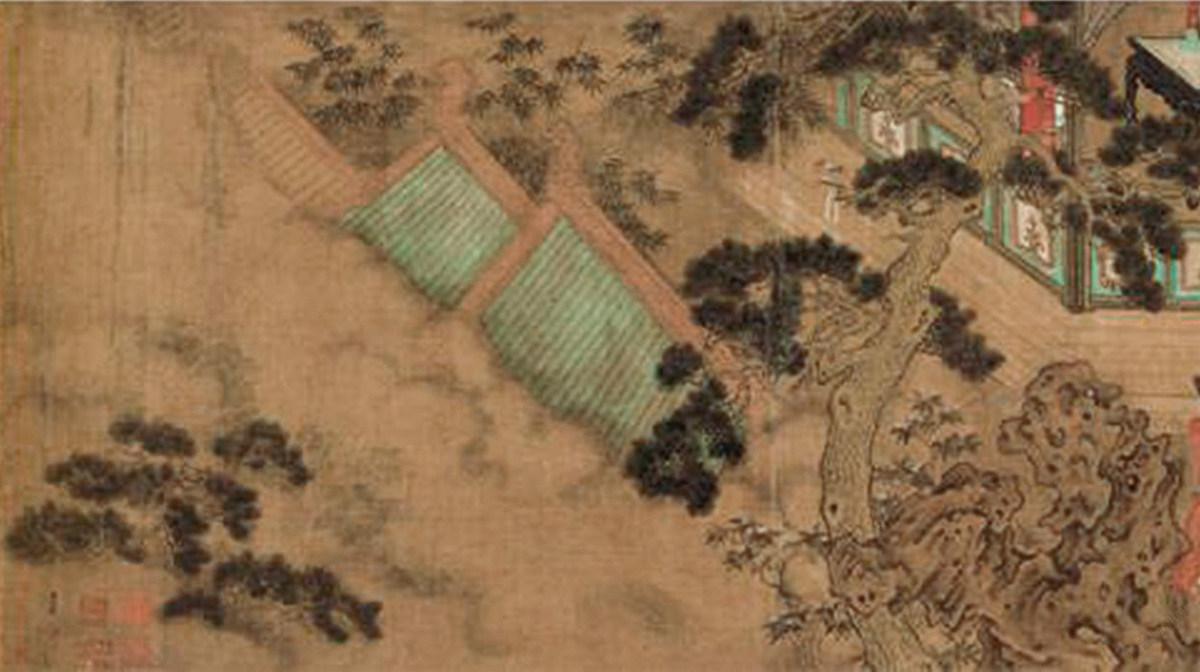

南唐周文矩《赐梨图》(图1)后存吴氏三段题跋,第三段题记写道:“此卷以道光甲午(1834)得之长沙。其殿阁、器用、树石、马匹皆豪芒生动……”该年吴氏在湖南任职,过长沙获此名迹。从上述题跋的语气上看,这似乎更像是条“回忆性”的题跋,意味着此卷可能在“甲午”之后为人所获,“辛丑”再题之时,可视为对往昔收藏的回响与眷念。

《封灵泽敕卷》在明末曾入项元汴(1525〜1590)天籁阁,后经翁方纲(1733〜1818)等名士多次题跋。卷尾吴氏写道:

右宋嘉定九年封灵泽侯神墨敕,嘉庆甲子(1804)得于京师。乙丑(1805),成哲亲王借刻入《诒晋斋集古帖》。爰以转借手札及诒晋斋刻本附装卷末,传信传宝。札与伯恭者,伯恭为河南商丘陈崇本,官至宗人府丞,曾直上书房,王札讬转借也……后购得之三十年,为道光甲午(1834)五月初六日,南海吴荣光伯荣书后,时年六十有二。

由上文可知,吴荣光在获此帖一年后,为成亲王借去,刻入《诒晋斋集古帖》中,手札本后为河南商丘陈崇本所得。而原卷则为吴氏庋藏30余年,吴氏落款为“道光甲午”,按理此卷其时应还存吴氏处。

李唐《采薇图》(图2)这幅作品对吴荣光而言来之不易。卷尾共计吴氏四段题跋。冯嘉安曾对该卷在岭南的递藏脉络进行了梳理:嘉庆十五年(1810)南归省亲时得于佛山黄氏;嘉庆十七年(1812)请桂芳代求永书《伯夷列传》;嘉庆十九年(1814)、二十年(1815)翁方纲二度借观题跋;道光四年(1824)携至黔南落水稍被蒸湿;道光十年(1830)携至京城途中在英德被盗去;道光十一年(1831)宛转重新购回。吴氏题跋的落款依次为:“嘉庆辛未(1811)十一月”“乙酉(1825)八月十二日”“乙未(1835)三月”及“丙申(1836)三月十六日”。可见,此藏品最晚也在丙申年以后散出。

元王蒙《松山书屋轴》后吴氏题跋交代了重要的消息,“……此帧以道光庚寅(1830)十二月得于吴门缪氏。曾为孙退谷(孙承泽)所藏,与《庚子消夏记》所载悉合。越九年己亥二月六日题此二诗。南海吴荣光伯荣。”可知,此卷曾为清初藏家孙承泽(1593〜1676)所收。庚寅年为吴氏所得。

元六家《贞一斋稿叙卷》亦是吴氏于道光丁酉(1837)在吴门所获,卷后题跋写道:“……越四年,此卷归季彤观察,属(考)作序人履历而跋其后。道光壬寅(1842)正月廿有七日,书于一百卅六兰亭斋。吴荣光伯荣,时年七十。”该卷应是吴氏最晚题跋的藏品之一,后归潘正炜。明沈周《仿黄大痴轴》后有吴荣光道光十二年(1832)六月十二日的题跋,提及此卷:“……道光辛巳(1821),余在福州得之。”题跋此藏品已是11年后的事了,吴氏时年60。因此,可得出吴氏49岁时获此藏品。

明陈文恭《诗卷》后存吴氏嘉庆乙亥(1815)八月十七日的题跋。前后又有蔡之定和翁方纲二人的题识。蔡之定题“嘉庆十一年(1806)丙寅长至前十日,德清蔡之定观于南海吴侍御之筠清馆并识。”而翁氏题跋为:“……嘉庆丙寅(1806)秋九月望,北平翁方纲。”这两段题跋可证吴氏在丙寅之前已购此画。

清恽南田《水墨荷花卷》这件作品未存吴氏收藏的任何印记,只是同期其他名流的题跋暗示了此卷的拥有者。后有黄钺(1750〜1841)于嘉庆丁丑(1817)的题跋,提及“荷屋前辈以此卷见示……”,表明该卷此前已为吴氏所有。道光辛丑(1841)六月孙尔(1772〜1832)于后题跋,亦提及“荷屋前辈出示草衣生此卷”。从时间上看,这件作品至少在1841年以后散出,吴氏庋藏25年有余。正是该年四月,吴荣光出版《辛丑销夏记》一书,令人讶异的是,该书并未收录清画。当然,此画在1841〜1843年间落入潘正炜之手,则无疑惑。元赵孟《游行仕女图》也仅能根据“臣吴荣光敬藏”的题识,判为曾为吴荣光所有。

后蜀黄筌《蜀江秋净图》这件作品未收录于《辛丑销夏记》中,但其后吴氏跋文却表明曾收藏此卷,该年(1836)五月二十三日和七月二十六日,吴荣光还两次题跋。第二段题道:“此卷见明张泰阶《宝绘录》卷之八。所载柯丹丘、王叔明(王蒙)五言长律已佚矣。是岁七月廿六日伯荣再记。”既然此卷同样载入《宝绘录》中,应是伪作。因此,吴氏才未将其放入著录中。

3.叶梦龙

除上述两位好友外,叶梦龙的藏品成为潘氏书画来源的第三重要渠道。虽在数量上不敌上述两家,但仍占据了潘氏藏品中重要的一部分。此部分藏品的整理,庄申已有论述,其梳理的方式便是将潘氏所藏画目与叶氏《风满楼书画录》中的藏品进行比对,進而得出8件藏品的结论,实则是9件。

差异之处在于,庄氏以南唐贯休和尚《罗汉轴》替代王冕《墨梅轴》、唐贤首禅师《法书卷》,与其余7件藏品共同组成“叶氏藏品系统”。南唐贯休和尚《罗汉轴》后并无叶氏藏印、也无题跋可阅。值得说明的是,王阳明、倪元璐《手札合卷》后有凤冈居士的题跋,写此卷曾于“……辛未(1811)携至粤东,农部叶云谷见而爱之。二君皆予良友,不必问其为何人清秘中物也。”这位“凤冈居士”题跋中只提及叶氏喜爱此画,并未明确此画究竟归谁所有。但孔广陶《岳雪楼书画录》中此卷后确存“云谷曾藏识者宝之”之印,显然为叶梦龙所藏。

综合上述两种情形看,“亲族友人”在潘正炜收藏活动中扮演着相当重要的角色,促进了潘正炜收藏活动的不断完善。同时也暗示潘氏家族收藏呈多元化的趋势,并为潘正炜日后成为岭南鉴藏名流提供了重要助力。

二、江南、北方书画家所散藏品

在潘正炜的诸多藏品中,有一部分藏品源于北方及江南书画藏家。目前,有明确标记来自江南地区的藏品至少有6件。

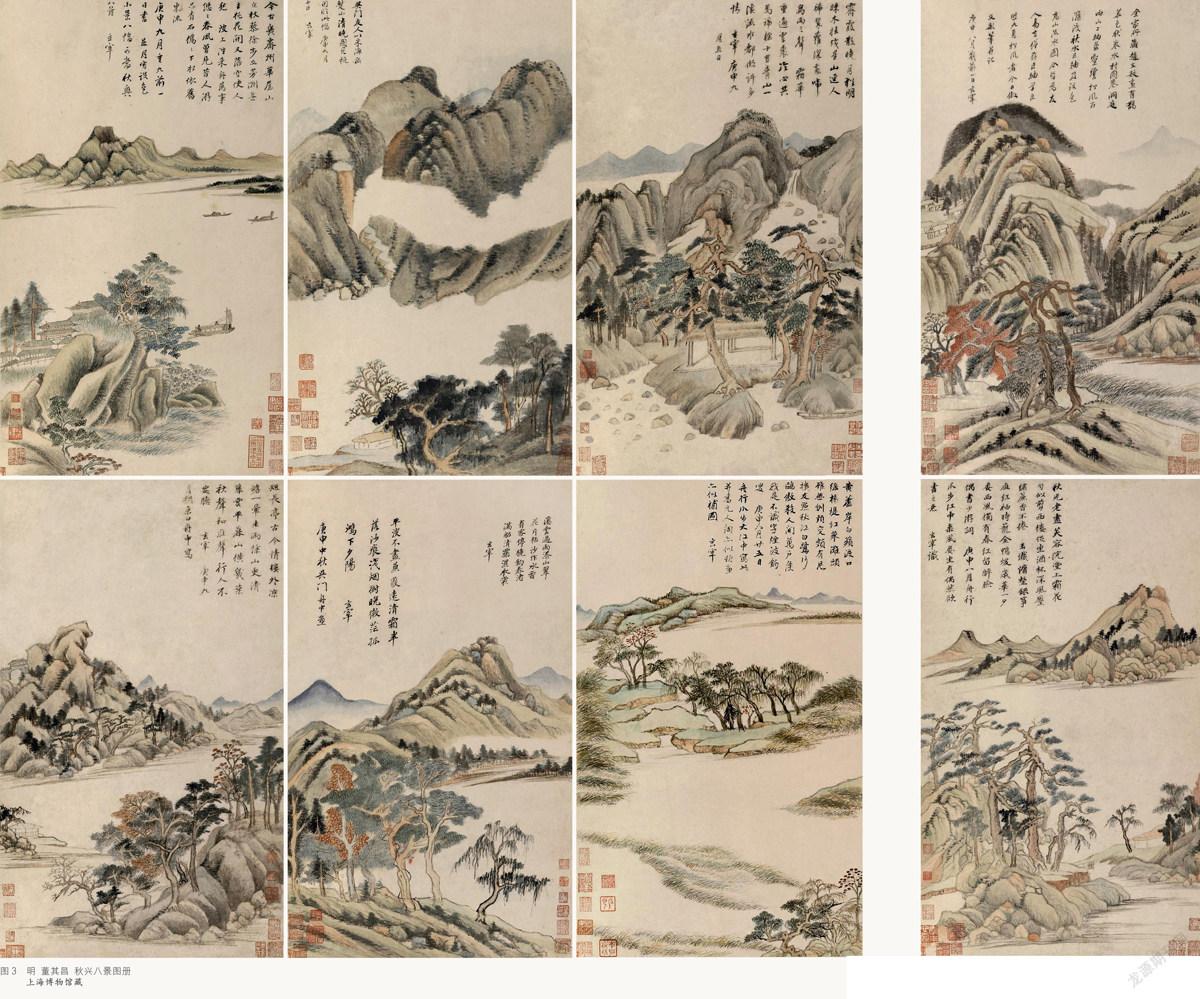

明董其昌《秋兴八景图册》(图3)为乾隆四十九(1784)年,谢希曾从宋荦之孙手中购得,题跋落款为嘉庆庚午(1810),该卷现藏上海博物馆。明丁云鹏《山水花卉人物扇册》后有谢希曾的题跋,写道:“……吾家三十余年,今将永别……”可知谢氏收藏此画已有30余载。元吴镇《墨竹卷》后有王文治(1730〜1802)的题跋,提及此物曾为吴门汪氏所藏,5年后再观此卷,已为己有。明程嘉燧《翳然图》后有张问陶及陈嵩庆二人的画跋及藏印,落款分别为“嘉庆壬戌(1802)”及“嘉庆辛酉(1801)”,庄氏以为此卷为陈嵩庆旧藏,但未予以说明。

明董其昌《仿米家山卷》后亦有王文治的题跋,落款为乾隆辛亥(1791),且仅有王文治一人题跋与藏印,可能是其逝世后流散,经他人之手转至潘正炜。元倪瓒《书画卷》于乾隆三十八(1773)年起,一直由安徽歙县的藏书家鲍廷博收藏。乾隆乙未(1775),金嘉琰还曾在鲍氏处观过此画。

属于北方文人旧藏的仅有宋高宗《临黄庭经》卷,为河南商丘的陈伯恭之旧藏,卷后有梁国治于道光二十五年(1845)的题跋,提及夏季曾观赏过此卷。那么,此卷转入潘正炜之手的时间应在1843〜1849年之间。

潘正炜书画源流渠道的分布,为我们大致勾勒出其交游的地理空间。同时,展现了一代鉴藏家从庋藏至流散的大致过程,形成了“云烟过眼”与“子孙永宝”的两种迥然的鉴藏态度。潘氏逝世后,其家族发展逐渐走向落寞,意味着家族财力已无法维持其藏品继续留存,大多数名迹为孔广陶及其他有力者所获。这类鉴藏家的做法将维系部分的藏品在岭南地界继续流转,同时,也开启了下一次“流转”通道,更为探索藏品的“故事”提供了无限遐想的蓝本。

(作者系上海大学上海美术学院博士研究生)

(责任编辑:李红娟)