章丘洛庄汉墓出土怪兽形金马具赏析

常祥 郝素梅

黄金自古以来就是人类共同喜爱并孜孜不倦追求的贵金属。这是因为其本身所具有其他金属不可比拟的物理性质以及化学性能,比如:耀眼的金黄色光泽、极好的延展性、稳定的化学性质。金虽然在地壳中分布广泛,但贮藏量较少,愈加显得弥足珍贵。逐渐地,黄金和黄金所呈现的黄色成为了古代皇帝专用的颜色,也成为权势和富贵的象征。

根据考古发掘资料得知,中国迄今为止发现最早的金制品的朝代是夏代,甘肃玉门火烧沟墓地出土的金耳环,但是数量极少,属于萌芽阶段。直到商周出土的金器才开始增多,进入了初步的发展和定型阶段,这时制造金器是在精湛的青铜器铸造工艺基础上来加工作为装饰和首饰使用。从商周到春秋战国时期,金器在实用价值、工艺和审美价值等方面都取得了很大的成就,相应地增加了实用功能和等级区分。秦汉时期金器进入了繁荣期,西汉更是个著名的多金王朝,数量之惊人,非常罕见。在有关西汉的历史文献记载中,各种用途的黄金数量竟达200余万斤。即使存在重复使用的情况,黄金储存量也是一个巨大的数字,数量如此之大,是历朝历代所不能比拟的,在文献中均有记载,《史记》中记载:汉高祖赐田肯黄金500斤;汉武帝赐卫青斩首虏之士黄金20余万斤;赐桑弘羊黄金百斤。《汉书》中记载:汉高祖赐良医黄金50斤;汉景帝遣诏赐吏二千石黄金2斤;汉武帝赐遂成黄金百斤,赐赵食其黄金百斤,赐霍去病黄金百斤,赐吾丘寿王黄金10斤,赐东方朔黄金百30斤,赐蔡义黄金200斤;汉昭帝赐广陵王刘胥黄金2200斤。

从考古发掘出土的金器数量来看,和历史记载相差甚远。即便是汉代的诸侯、列侯的大墓,随葬品极其丰富,金器却不多。比如西汉早期的赵昧墓(南越王)、西汉中期的刘胜墓(中山靖王)中纯金制作的随葬品都很少。这和西汉初期黄老学说的清静无为思想有很大的关系。秦末农民大规模的起义和楚汉战争使得人们处于水火之中,为了让社会的经济生产走上正轨,统治者便开始推行无为政策和黄老之学思想来休养生息,也成为汉初社会状况最合理的统治思想。从皇室至平民百姓皆采用从简的政策,一定程度上抑制了奢华、厚葬的风气。即使有金器出土,也是以简、小、少的形式出现。在这种社会大背景下,山东济南章丘洛庄汉墓9号陪葬坑却出土了一批金器,重量达600余克,实属罕见。洛庄汉墓的发掘被评为2000年全国十大考古新发现,从1999年至2001年共在主墓室周围发现陪葬坑和祭祀坑共36座,出土各类文物3000余件。其中9号陪葬坑出土的5件富有北方草原地区风格的金制怪兽头形金节约(装饰马头的马具)更是引人瞩目。

这5件金节约整体形态均为似鸟非鸟、似兽非兽的造型,在中原地区出土金器中十分罕见。

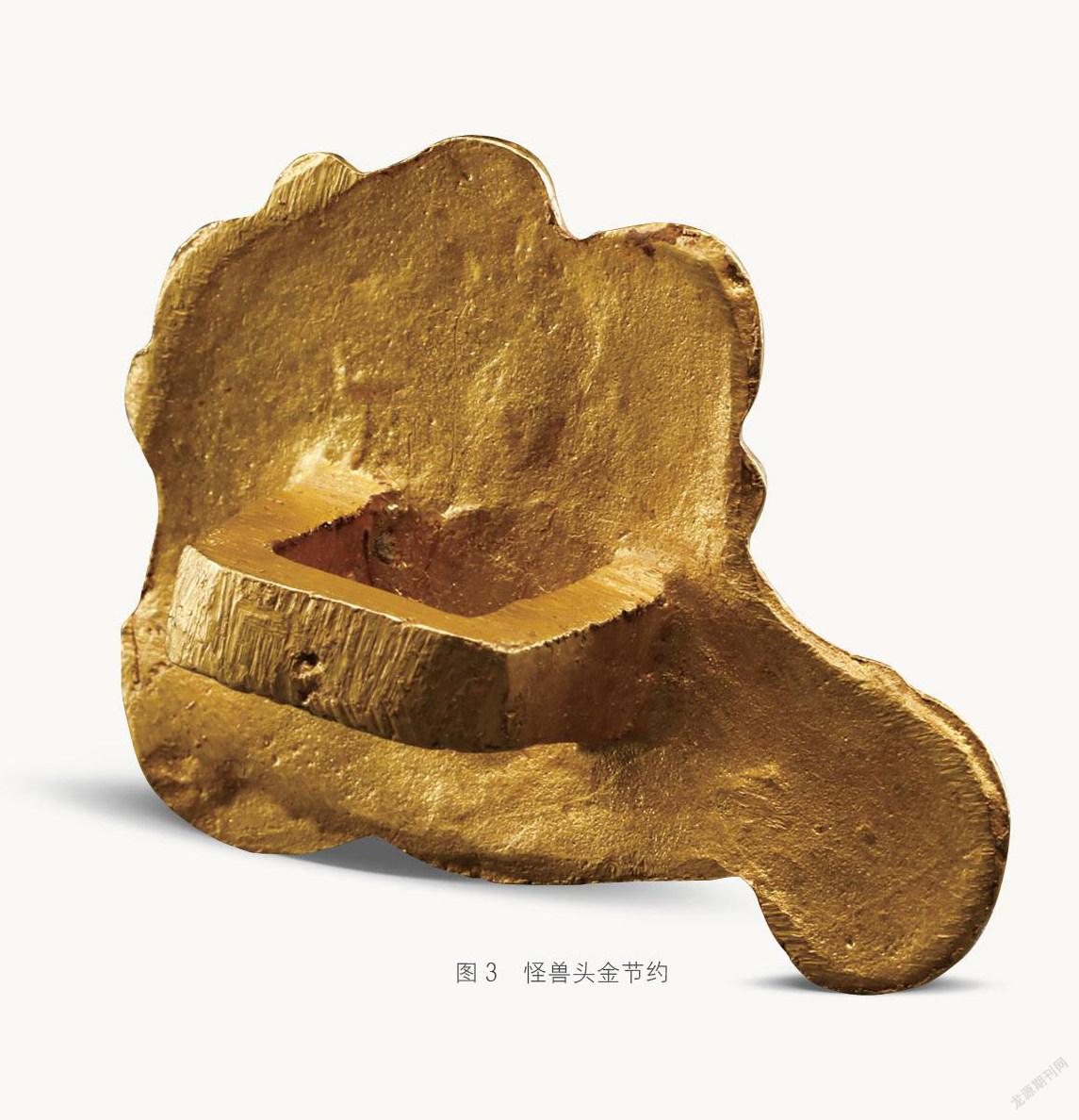

P9:101,长4.5、宽3.5、厚1.9厘米,70.4克(图1)。正面为铸成的浮雕图案,整体为一怪兽头部,其头顶近规则的波浪形、似为变形蜷曲的鹿角,嘴部似鹰喙、上颚较长弯曲呈钩状、下颚较短较尖,眼圆且外凸,椭圆形耳形似马或鹿的耳朵,下颌呈方圆形状。眼上部部至耳部刻划出纤细的“之"字形纹饰,似为表现头顶毛发。整体呈现出鸟和兽相组合的样子。其背面为单桥形钮。P9:102和P9:101,出土的金节约形制相同,重量略轻。长4.1、宽3.4、厚1.9厘米,重61.6克(图2),背面亦为单桥形钮(图3)。

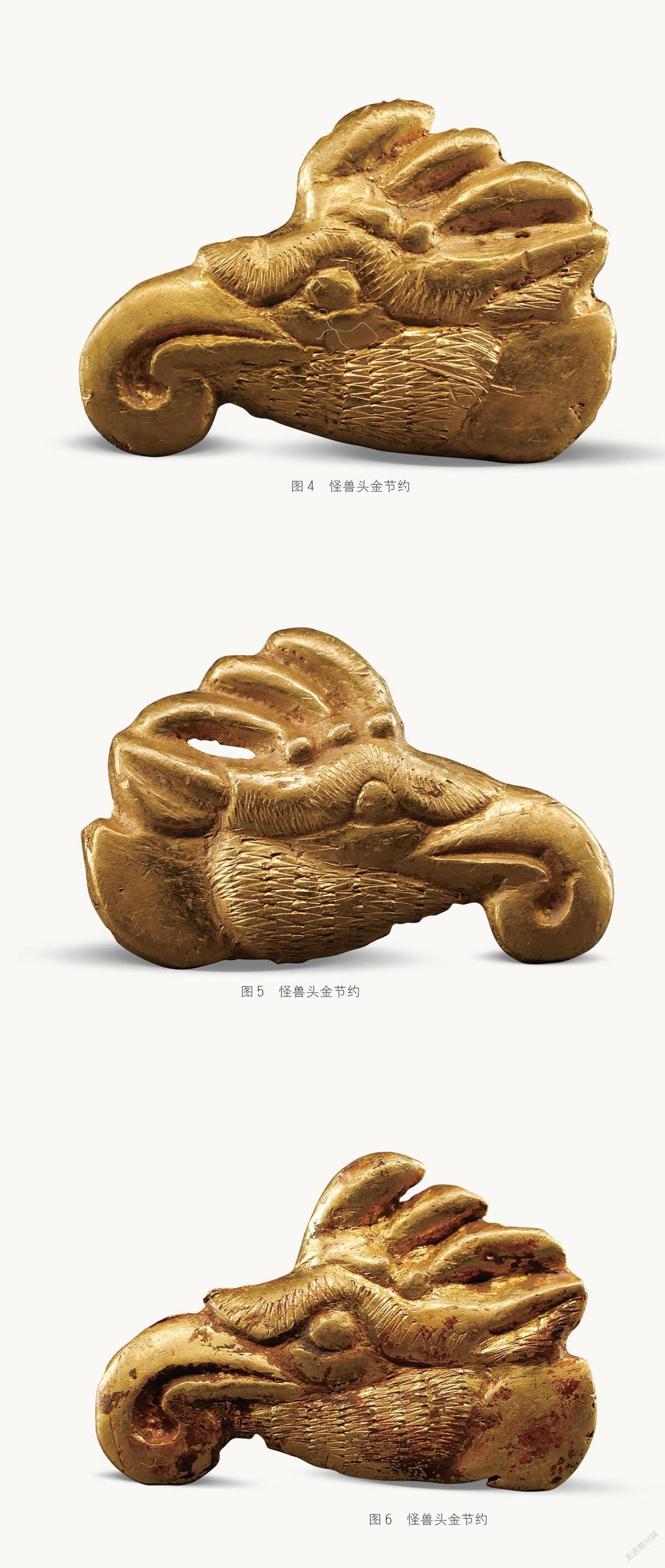

P9:193,长3.1、宽2.0、厚1.9厘米,重25.7克(图4)。正面为铸成的浮雕图案,整体为一怪兽头。除头顶呈羽毛狀、与上述两件不同外,其余造型较为相近。但刻划的“之"字形纤细纹饰分布在眼上部和下颌处。背面亦为单桥形钮。P9:194、P9:195尺寸和形制同P9:193基本一致,重量略轻,分别为20.9克(图5)、23.6克(图6)。

洛庄汉墓出土的这5件怪兽头金节约的纹饰在当时的中原地区较为罕见。这种以鸟兽合一为特点的题材,学术界一般认为与斯基泰文化有着密切的关系,甚至就是该文化的代表性特征之一。我国北方草原地区的鄂尔多斯式青铜文化中,不少学者认为也包含有斯基泰文化的因素,怪兽图案在这一地区的发现,或许就是最好的证明。如此丰富的、精美的动物纹饰雕刻在金质器物上,除了彰显出墓主人的高贵身份外,还应具有另外的意义,马、鹿、鸟这几种动物形象正是北方草原民族所崇拜的典型图腾。

匈奴人的游牧生活方式决定了其与家畜以及走兽有着密不可分的关系,并始终贯穿于匈奴人的日常生活时空,进而演变为一种特殊的联系,最终赋予这些动物图像特殊的文化象征意义。马作为游牧民族的重要伙伴,牧民的衣食要依靠它,战场士兵的生死要托付给它,马是否优良亦是身份和地位的象征。在冷兵器时代的广袤无垠的草原上,马的出现使得人们超越了自我束缚,可以自由的在大自然中驰骋,也成为国力强弱的最重要的因素。并且马代表着雄壮的气魄和英雄气概,呈现出激扬奔腾的运动张力,在草原游牧人的心中,马是仅次于人的第二个英雄,在他们的英雄史诗中,骏马不仅机智勇敢、忠诚仁义,而且拥有无边的法力,能上天入地、通人性懂人言,是救死扶伤的超凡英雄,超越了马匹的自然属性,具有了人性和神性,逐渐成为匈奴民族共同崇拜的图腾和草原文明灵魂般的核心载体。

鹿自古以来都象征、代表着美好,鹿与“禄”发音相同,“俸禄”象征财富,并且鹿温顺、清秀、机警、善跑的特性深受人们喜爱,作为唯一可以发现灵芝的动物,“富贵长寿”的鹿就成为民众尊奉的瑞兽。此外,由于鹿的繁殖能力强,所以它还象征着女性。远古时代人们还相信,鹿头顶上的长角,它形状威武,对猛兽有很强的抵御能力,寓有极强的生命力,是通天的桥梁,寓意美好和繁殖。在鹿身上的“奔跑”“再生”等“超人”的技能,使得鹿具有了神秘的力量。关于鹿,文献史料中有很多记载。比如《汉书·蒯通传》中记载:“且秦失其鹿,天下共逐之。”在这里鹿隐喻着帝位。《三秦记》云:“白鹿原,周平王东迁,有白鹿游于此原,以是得名,该泰运之象。”所以,鹿也寓意着太平盛世。古代传说中,仙人大多以鹿为坐骑。实物资料也有很多,如在北方草原地区,考古学家发现了一定数量的雕刻着鹿纹样的鹿石遗存,并把鹿的嘴刻画成鸟喙状,仿佛一种鸟首鹿身的怪兽形象,有学者认为“鹿石可能是用来表现沟通天、地与人联系的媒介,将它立于墓地除了纪念意义外,还能起到施以巫术的作用。鸟是天上的飞禽,而鹿是地上奔跑很快的动物,都具有灵性,把这两种动物融为一体,象征天、地,显示了万物有灵的宗教意识。”在古老的岩画中也存在着大量关于鹿的狩猎图像,学者研究得知上面的鹿纹主要和萨满教的宗教活动、崇拜、记录事情等有关;北方草原青铜器纹样中,鹿纹造型占了很大比例,尤其在青铜饰牌中鹿造型极其丰富。

把鸟作为神灵崇拜在中国的早期文明中一直存在,在人们无法解释自然现象的时候,内心充满了疑惑、敬畏和恐惧,在他们看来,这就是一种能通天达地的神力,是需要崇拜和供奉的神灵。在考古出土的文物中,鸟作为图腾和神的形象也得到了很好的证明,其中在红山文化、新乐文化、良渚文化中表现得尤其明显。在历史文献中也有很多记载,王充在《论衡·雷虚篇》中写道:“飞着皆有翼,物无翼而飞,谓仙人,画仙人之形为之作翼。”北方游牧民族的原始宗教—萨满教认为鹰是萨满化身的神物象征,是天的神鸟使者,它象征自由、和平、勇猛、力量和胜利,至今仍有许多国家还把鹰选为国鸟,象征国家精神。

从上述分析可知,这几种动物形象在草原民族和汉民族文化中都具有美好、神圣的象征意义。其组合在一起,集雄浑、粗犷、细腻和宁静于一体。阴阳和谐平衡、雄浑大气,把英雄气概、长生不老、羽化成仙、追求和平各种思想文化融合在一起,表现出统一特征的同时又显示出别出心裁、丰富想象力的多样性,在静态中,露出威慑的神秘力量,在金黄色质地衬托下透露出王者的霸气。这也是草原文化因素器物能在汉地得以传播的文化背景。由于这些精美的金马饰具有较高的规格,因此它们在中原的出现可能不会是民间贸易的结果,而应是汉匈官方交往活动的产物,在当时的时代背景下,汉和匈奴的关系时好时坏,两种文化的交融能得以如此具体的体现,不能不说是一种奇迹。

(作者单位系济南市考古研究院)

(责任编辑:李红娟)