明末清初山西书画鉴藏事略

祝一宁

编者按:作为明末清初文坛与艺坛的领军人物,傅山书画鉴定的能力在一定程度上为其在文化与艺术上所取得的成就遮掩。本文依据史实,客观上证明了傅山的鉴定实力。同时结合其与几位大的书画藏家交往事略,扼要梳理了晚明山西的书画鉴藏情况,也从另一个角度解读了傅山的艺术成就。

明清之际,京畿与江南地区都出现了规模大、影响深远的书画鉴藏群体。相较来说,其他地区的鉴藏活动就显得略微寥落。但是山西地区因为其独特的历史原因,也有着特点鲜明的书画藏品,在此基础上孕育出了本地的鉴藏大家。

明代山西文化发展有着极为强烈的地域特色,同时又兼具闭环发展的特性。以经济史、文化史的角度审视,明代山西的社会发展整体上是落后于同时代江南地区的,这也间接造成其书画流通的滞后。但是山西本地书画藏品整体的起点尚高,其原因在于明初晋王府得到了大量内府分藩来的优秀书画作品,在这基础之上又有沟通南北的商贾和仕人藏家,终于在晚明时期形成了蔚然可观的民间收藏。傅山家族在其六世祖入职临泉王府之后就与山西地方王室接触愈多,家族虽然不像晋商巨富般殷厚,但其六世祖、五世祖两代入职王府,加之曾祖三兄弟入朝出仕,除了使得傅氏家族积累了一定的财富,更为重要的在这期间接触到了山西王室收藏和南方的书画作品。

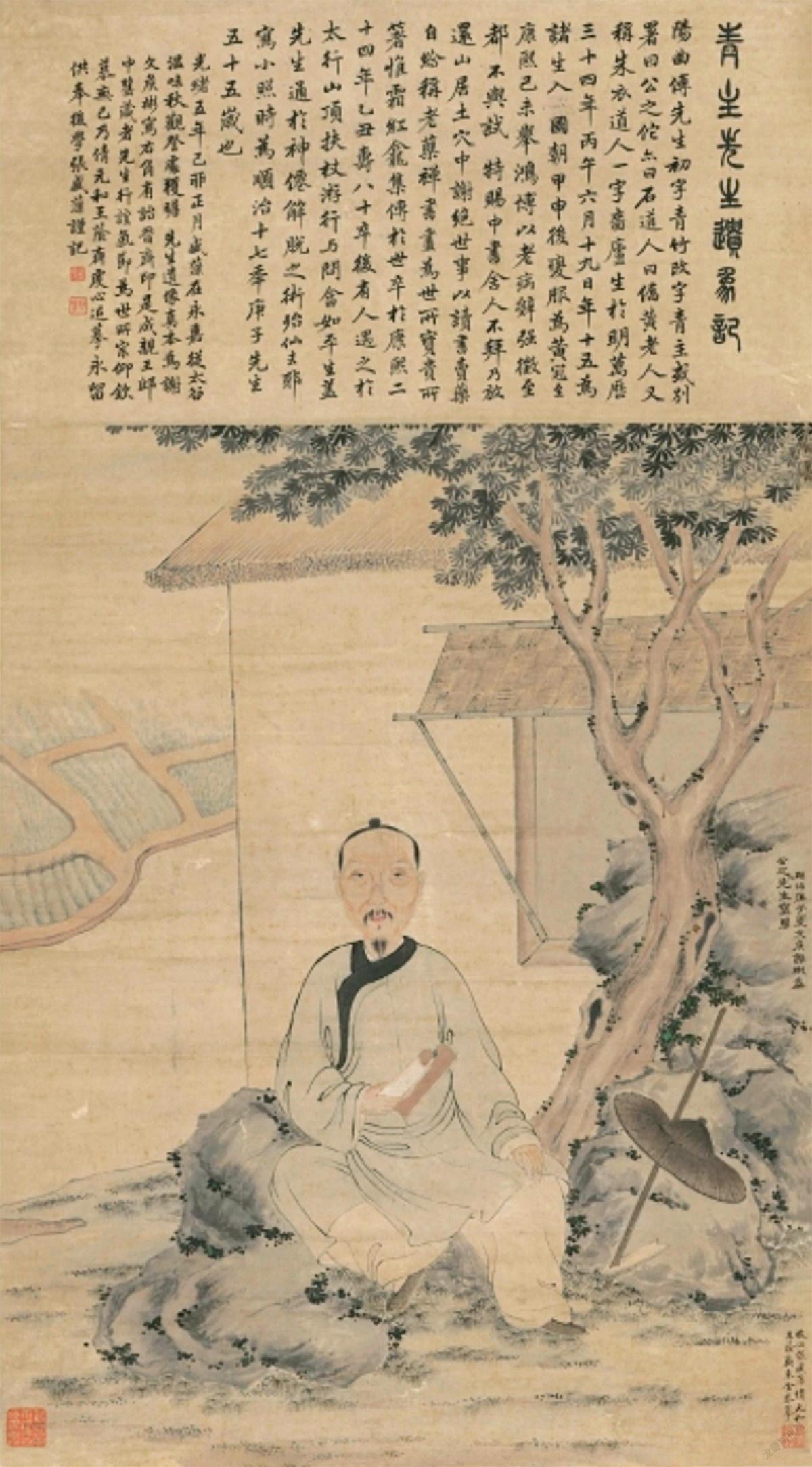

一、祖宦晋宫的“黄孝廉”

秦祖永《桐阴论画》中称傅山“辨别真赝百不失一,称当代巨眼”,得益于家族积淀,傅山年少时便有了善于鉴定的名气。他在《题宋元名人绘迹》题跋中简单介绍了当时山西书画收藏的流散情况。文中如是说道:此册中多双凤黄孝廉家藏幅。孝廉之祖有宦晋宫奉承者,故多得晋分藩时书画。而孝廉又博学精赏鉴,以文章从龙池先生游,是以收藏精富,在嘉、隆间为太原最。庚午、辛未之间,曾留贫道冰龛,颇细为删存之。既而流转好事俗人之手,转供樄逐。昭余戴仲子以世家郎,不屑裘马,好书爱画,真有土炭酸咸之癖于中,不受毒药攻伐,复得而藏之,此顾物遇之数之常。然遭此丧乱,天下名人书画,粪盦灰烬,不知凡几。即幸而未坏,归之市井腥羶之手,劫厄极矣。

此册何幸,归岿然公子补厂,亦大良缘哉!亦大有良缘哉!其中《枯柳寒鸦》一章,则右玄得之甲申市中,《梧桐美人》及《毛女粗绢作》《绿杨红杏》三版,又系贫道冷眼物色于晋祠一财虏家,告之仲子,遂赚而有之,付集中。其颠痴之趣,大似赵子固之于《兰亭》佳书哉……

傅山首先提及之人,为生活在嘉靖、隆庆年间的“黄孝廉”。“黄孝廉”生平还有待考证,通过这段跋文可知此人善于书画鉴定之外文章也是颇有风采,与王道行交往甚多。黄孝廉之所以能成为当时山西书画最富之人还是因为先祖“有宦晋宫奉承者”,身份之便使得其家族得以有书画收藏的基础。文中傅山提到自己庚午、辛未年间去黄孝廉处为其掌眼这些书画,并且还说“颇细为删存之”。可见傅山对于这些作品是提出了自己的“鉴定意见”,并不是单纯为了开阔眼界而去观览这些书画,作为一个25岁左右的青年有这样的能力实属不易。这从侧面印证了前文的推论,即傅山必定从家族前辈处获得了掌眼书画名迹的机会。根据傅山说法,这批书画之后估计是黄家人保管不善,流入了山西的书画市场。

二、沟通江浙的韩霖

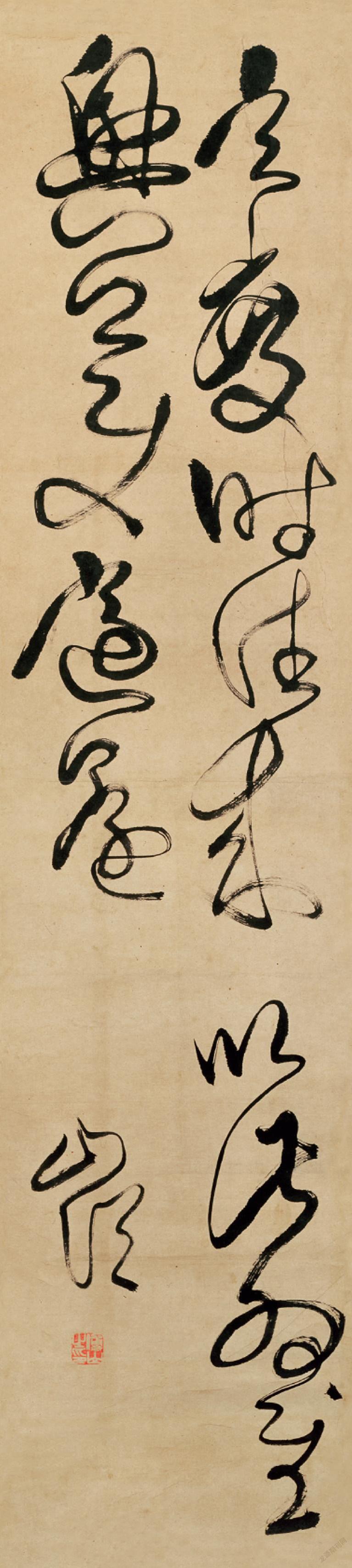

傅山在这段记述中并没有提到他的好友韩霖,不知为何。嘉、隆、万三朝之后到明朝灭亡之间,山西第一的书画藏家当属韩霖。韩霖和其兄长韩云虽然功名上并不显耀,但是凭借父亲地方巨富的身份,韩霖有长期在山西之外生活的经历并与山西省之外的徐光启、陈继儒等名士皆有密切往来。韩霖信奉基督教,除了文史之外对于西洋火器、城防等都有研究著述。深厚的文化涵养以及殷实的家境促使韩氏兄弟成为当时山西书画收藏最富者。傅山与韩霖的交往,不但使他得以接触这位山西境内最重要的收藏家所珍藏的古代書画精品,而且使他能够了解当代艺坛特别是江南艺坛的动向。《绛州志》记载韩云“藏法帖数千件”,可见韩霖、韩云二人手中宋元墨迹、法帖拓本极其丰厚。而傅山对于韩霖的这些收藏依旧可以说是十分熟悉,例如,傅山《题旧拓圣教序》说道:

“圣教序”旧拓本无几页。雨公所藏一册。即不宋,觉非二百年内物矣。今适见此,可称其流亚,好字者保之。

还有一段跋文这样记载,傅山在《绛帖说》中云:

壬午,从河东府王孙得绛帖一部。绛帖传无之久矣。晋府宝贤堂,云是从绛帖抚勒者。韩雨公云欲之,吾谓:“君家以藏半部真本,不必复旭此矣。”韩语塞。吾以送毕湖目先生。

这些记载都反映了韩霖收藏之精且傅山对于韩霖的收藏的确是到了“烂熟于心”的地步。另外,值得注意的是傅山对于韩霖收藏的参与已经不单单是与对“黄孝廉”藏品“颇细为删存之”一样,而是以“指导”的角色对韩霖的收藏行为直接做出指导建议,而且“韩语塞。吾以送毕湖目先生。”这句也说明傅山在山西书画界和书画收藏界中有着很大的影响力,交往范围也极广。这一阶段,傅山在山西书画收藏圈中的地位进一步巩固,并为韩霖这样大藏家的藏品做鉴定。

韩霖在李自成攻陷山西后投降大顺,后来死于流民之中。韩霖死后,傅山另一位极其重要的好友戴廷栻大力搜集国变时期散轶的书画作品,遂成清初山西最大的藏家。跋文中的“昭余戴仲子”指便是戴廷栻。

三、与戴廷栻的交往

戴廷栻,字仲枫,号符公。嗜文学与收藏,除了与傅山交好,戴廷栻与顾炎武、王士祯等人相交甚笃。现存世有《半可集》《枫林一枝》。戴廷栻比傅山小11岁,和傅山相识于三立书院。戴廷栻的家族与傅山家族的发展轨迹极其相像。戴氏先祖自其曾祖开始三代仕宦,是地方官宦大家。戴廷栻的父亲戴云昌是崇祯年间的进士,官至户部员外郎。国变之后拒绝仕清,傅山对于这位遗民的气节大加褒扬,称其和另一位拒绝仕清的杨惠芳是“出处之际,为山西养廉耻者”。家学背景的相似、共同的求学经历使得二人后来交往友谊愈加深厚。傅山的经济事务多有托付戴廷栻,而戴也成为了傅山的文化与艺术的赞助人。傅山作为回报,也常常字画、治印相赠或是在帮助戴廷栻过眼收藏的字画、批注其收藏的书籍,等等。

戴廷栻对于傅山及其家族文化艺术研究十分重要,甚至于清初山西文化发展的研究都十分重要。白谦慎这样形容道戴廷栻:“在研究清初山西文化时,戴廷栻则是一个不可忽视的人物,不但傅山的著作经常提到戴廷栻,清初山西的许多文献(包括傅山的一些著作)亦都赖戴氏的努力而传世……戴廷栻在经济上给予傅山最多的帮助,他也是清初北方最重要的艺术收藏家之一。”

文中提到戴廷栻本着“以雨公之爱爱之”的准则,在傅山的帮助下收集韩霖失散的书画。据戴廷栻本人所记载,他的绘画藏品之中有马远、马麟、刘松年、苏汉臣及宋画院无名画工之作品。现藏日本大阪市立美术馆的北宋著名画家燕文贵所作的《江山楼观》就有傅山的一段长跋。跋文中记录这幅画从边关万金武家藏转到太原潘氏后被董太史借走,韩霖无意之中从董处得见即从潘氏手中购买得来。后来在战乱中几经辗转到了戴廷栻的手中。

在戴廷栻收藏的过程之中,傅山凭借他对雨公旧藏的了解和独到的鉴定眼光也常常为戴掌眼搜集散轶在战乱中的作品。《题宋元名迹》中记傅山为戴廷寻得3幅作品,《梧桐美人》《毛女粗绢作》《绿杨红杏》,“系冷眼物色于晋祠一财虏家”。可见傅山国变之后经常四处云游侨居,除了其捕风捉影的复国联络活动之外,也在云游中发现了不少颇有收藏价值的书画。戴廷对于傅山鉴定能力十分信任。其中原因,一是源自傅山对于山西精品书画藏品了若指掌,能为戴廷收藏提供很大的帮助。二是傅山在山西文化界乃至全国拥有极高的名望,而且经常外出侨居、与老友交游有机会搜集散轶在民间各处的精品。

国变之后,傅山在山西文化圈名望日大、书画应酬越来越多,委托傅山为自己收藏作鉴定的自然也不会少。白谦慎提到:“数个世纪以来,中国的学术中心都在南方。但在1660年和1670年代的山西,却形成了一个由南北学者共同组成、对文化界产生重大影响的学术圈。”傅山正是这个学术圈的领导人物。在这之中南北名士得以交流心得,促进文化多元的发展。在与众多学者的交往过程之中,傅山逐渐成为连接南北和各个学派的中心。在交往过程中,书画鉴定的应酬自然不会少。傅山本人对于碑帖版本就有很深的认识,前文《题旧拓圣教序》中傅山就对韩霖的这个藏本给出了“即不宋,觉非二百年内物矣”这样的意见。

傅山在戴廷栻的收藏活动中所扮演的角色与在黄、韩二人所处时期又有所不同。戴廷栻从收藏方向到过眼把关再到入藏题跋全都离不开傅山的参与,甚至有许多作品完全是由傅山代理进行收藏的。

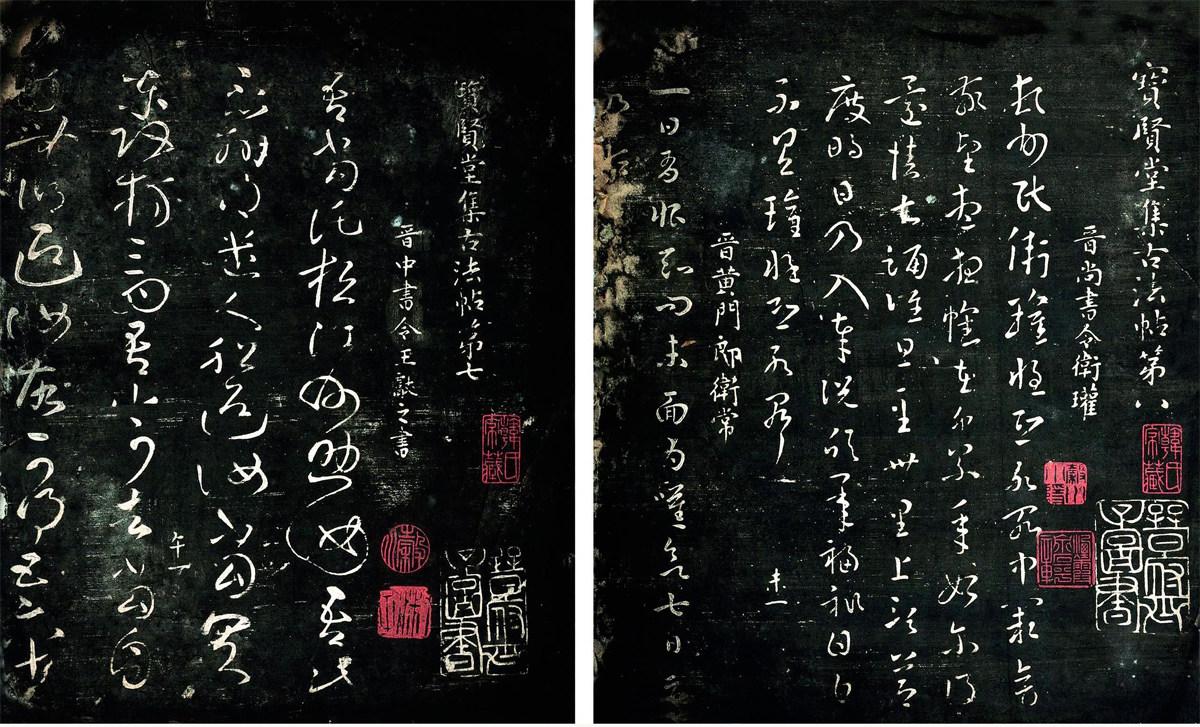

四、为《宝贤堂帖》序

真正体现傅山对于法帖版本鉴定功底资料是傅山晚年应阳曲县令戴梦熊之邀为其主持的重新钩补镌勒的《宝贤堂帖》所作的一段跋文。《宝贤堂帖》在明代山西甚至有明一代都是质量上乘的法帖。此帖成帖于明朝中期弘治九年(1496),主持者是我们前文所提及的晋靖王朱奇源。负责选集的是王进、杨光溥、胡汉、杨文卿等人。《宝贤堂帖》以《淳化阁帖》为祖本又收入了宋人名作和当朝名家之作,宋灏、刘瑀摹勒上石。作为明代中期的官帖,《宝贤堂帖》的选集已经体现出宋人尚意的书风重回官方视野。此帖至甲申国变后多为散轶,阳曲县令戴梦熊知道这套刻帖的价值及时补刻。而傅山是当时山西乃至全国书法碑帖大家,还是阳曲人士,为浴火重光的《宝贤堂帖》作序的事自然也就非傅山莫属了。跋文内容如下:

古人法书,至《淳化》大备。其后来抚勒,工拙固殊,大率皆本之《淳化》。逮至有明,则有肃藩之《淳化》,仍其旧名,卷次石少变更;周藩之东堂书,晋藩之宝贤堂,则稍有颠倒增益。今此三本,并行人间。《汴帖》抚勒无风采;《肃帖》丰肥,浓态侧出;《晋帖》圆秀遒媚,出周、肃之上,二王钩勒,犹为精妙,独献之《授衣》一帖,不及《肃帖》远甚。然肃本此帖,亦不及汝刻也。故老或传:载取《绛帖》之石,而冒之以《宝贤》之名。往闻诸府中老尉言:去库中分藩时所得《绛帖》,钩之上石。按《绛帖》始于潘师旦,或谓为“潘驸马帖”,盖潘氏世居绛郡故也。单炳文考论最为精密,曹士冕甚服其博,于其所谓“东库本”下注谓:潘所居石,分而为二,其后绛州公库得其半,于是补刻余帖,是名“东库本”。由此言之,石在宋代已分而为二,晋藩又焉得载而取之?且《宝贤》次与《绛帖》差互,非《绛帖》之原石可知。单氏谓大令《复面帖》,“面”之右边转笔,在石空缺处;“新绛”舍右边转笔;第七行行书“止”字,“新绛”作草书“心”字。今《宝贤》“面”字不缺右转,“止”字不作“心”字,钩之《绛帖》之证一。曹氏言《宣示帖》“报”字右边向左钩起。“梦”字下“夕”字微仰曲,今《宝贤》钩起、仰曲,皆与曹氏言和,钩之《绛帖》之证二。又謂《宋儋帖》多燥笔,今《宝贤》此帖犹有燥笔,钩之《绛帖》之证三。且其自序亦言取库中《淳化》及《绛帖》钩之。谓钩之《绛帖》者,为是石经乱不全,栈枥粪壤,仅得七十余块,其二十余块,有得之东门人家水窦中者。吾向称此不全本为“窦本”。迟至汝翁令君来,烹鲜之暇,浏览感慨,于兵征催科鞅掌之间,兴及银钩铁画,乃延晋水段生缯,钩补镌勒五十三块,而颇欲还其旧观。迂人且以为不急之务,非夫风流蕴藉,孰能若此者乎?老来诸缘牵率,一切皆断,惟水墨积习未除,复此胜举,但有赞叹。全者不全,不全者全,时节因缘亏成之际,正自尔馨。但此工速成,当再因拓本而端倪修饰之,与窦本神采不远,即名“宝贤窦本”亦可。使曹氏见之,不知快当如何,定不作武冈新本观也。“窦本”余别有说,此不赘。

傅山这段关于法帖论述大概勾勒出了自《淳化阁帖》到《宝贤堂帖》之间法帖的几个重要集成和版本,其中有考证对比,有艺术审美的评判。《淳化阁帖》是官方集成法帖的源流,后世法帖多是在其基础上或颠倒次序或增益补充。按照傅山记述他听闻有些老一辈的人传说《宝贤堂帖》完全是用《绛帖》翻刻冠以新名,又听闻诸府中老尉言到《晋帖》(也就是《宝贤堂帖》)源自于明初分藩分入晋府中的《绛帖》。傅山对此说法不以为然并以宋人单炳文对于绛帖的考证否定了如此观点。傅山认为此原石在北宋早已经一分为二,《宝贤》照搬《绛帖》之说法难以自圆, 其又在跋文之中对二帖单帖单字做出了细致的分析对比,列举三证且言之凿凿。

笔者认为傅山对于《宝贤堂帖》的考证确实可靠。首先,经过对比分析。傅山所指出的几点确是帖中之情况,帖中有实在处可做对比。另外,《宝贤堂帖》的主持者朱奇源也说:“因取《淳化》《绛帖》《大观》《太清楼》《宝晋》诸帖,并我朝以书著名者不下十数家……摹勒上石,厘为十二卷”。近代张伯英也考证:“其帖(《宝贤堂帖》)皆取材于《阁》《绛》,惟二卷中晋藩之先代书,十一二卷宋、元、明人书,是奇源所增益。”

可见傅山对于诸多法帖版本都应该颇有研究,而且细校对比过。虽然傅山传世所谓“临摹”的法帖多是当时时代“尚奇”不求形似的风貌,跟原帖只求气息相同,难以在细微处一致。但通过其鉴定水准来看,傅山对于法帖以及有关法帖的学识有相当高的水准。此外,在清初金石学与文字学初见复兴,傅山就是这股风潮的推动者。

傅山一生纵贯明末清初的社会大变革,家族的积淀、文艺的双馨对其书画鉴定技能提升大有裨益。傅山前后与数位鉴藏家交好,不仅涉猎晋宫收藏,还广视南北,于书画、碑帖等处皆有造诣,实在难得。更为难能可贵的是,他逐渐在书画鉴藏圈中占据了主导地位,引领了山西鉴藏圈的风尚。也是在这样一步步的积累之中,傅山在山西区域书画鉴藏领域终成“执牛耳”者。

( 责任编辑:李红娟)