征购汉刘熊碑记忆

黄秀纯

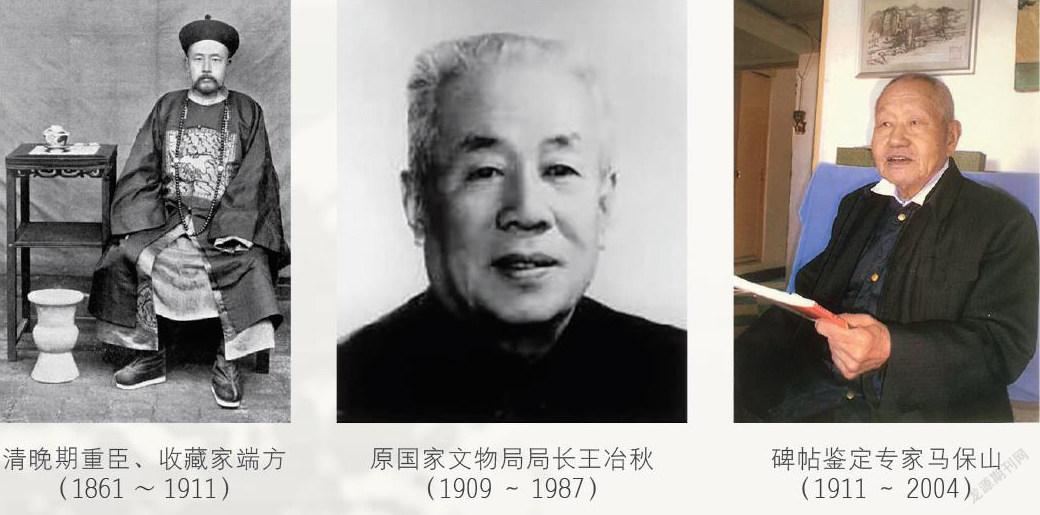

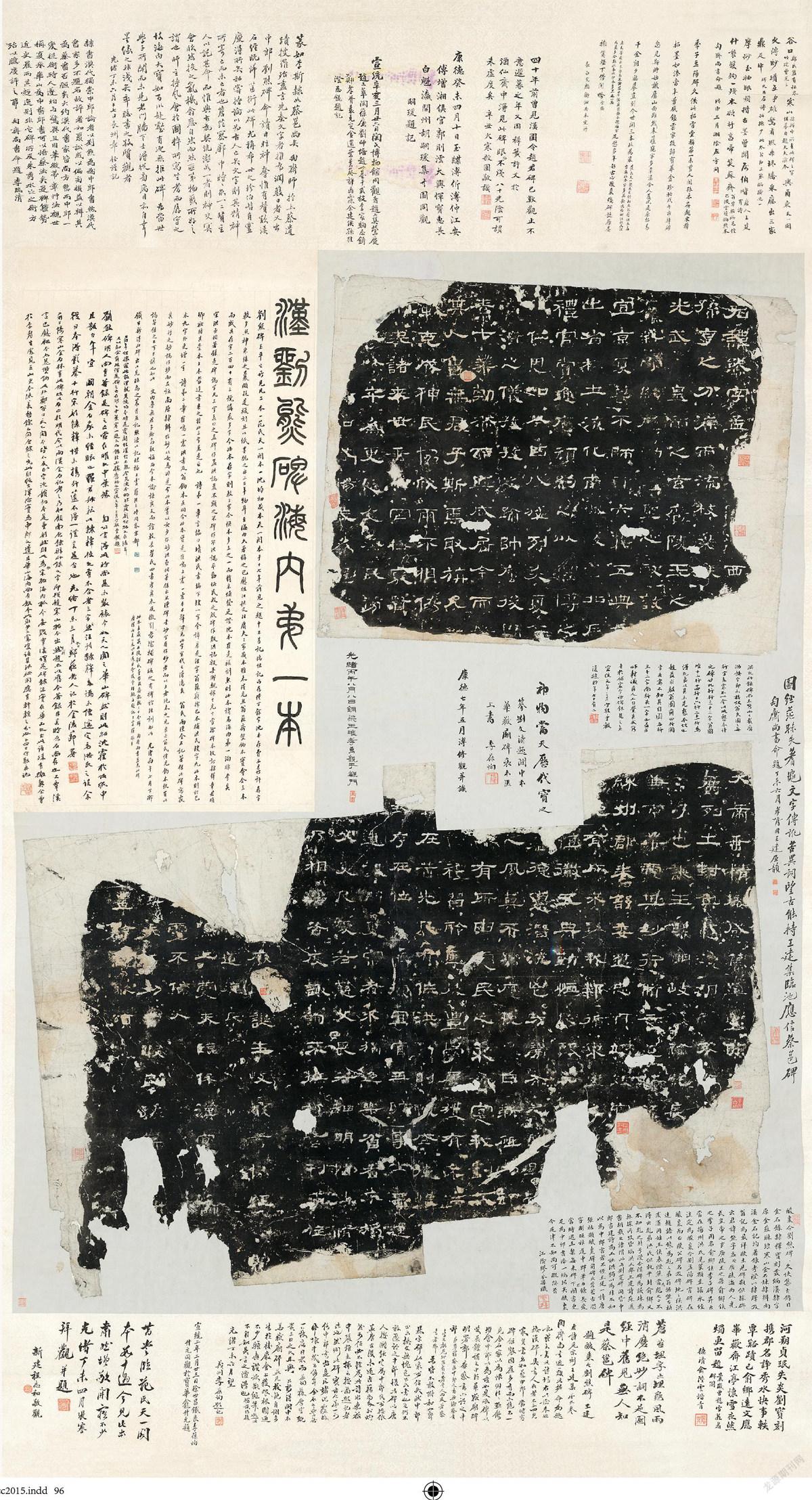

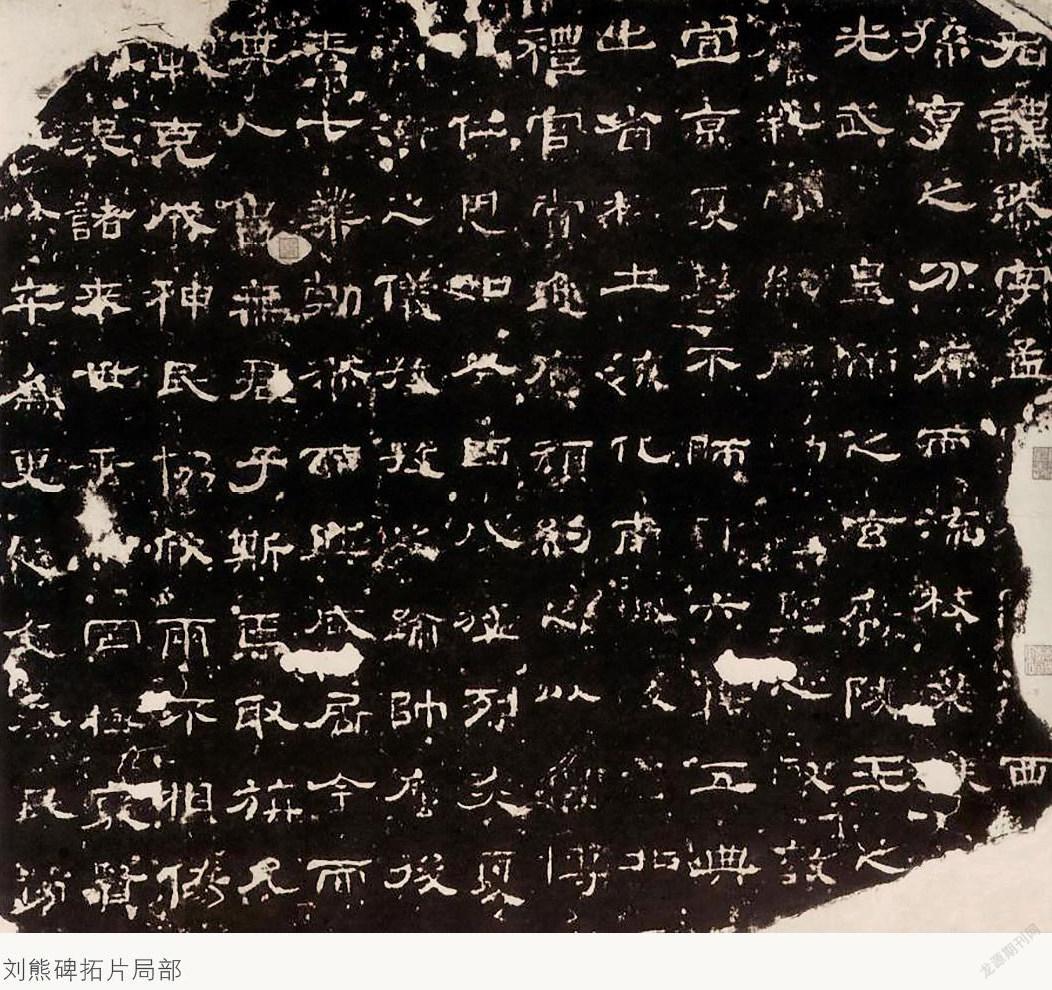

汉《刘熊碑》全称:酸枣令刘熊碑,是著名的汉碑之一。碑文取隶书,现存拓本已是石碑断为二石后所拓,上块残石存5行,每行12字;下块残石存原碑的下半截23行、每行17个字。对于此碑,北魏郦道元《水经注》便已有记载,北宋欧阳修的《集古录》、赵明城的《金石录》等也有著录。南宋洪适的《隶释》又详记了碑文,可知此碑在南宋前尚未断毁,后来不知何时残断为两块,断毁的残石亦下落不明。该石碑流传至今的墨拓本极稀少,清代金石学家翁方纲《两汉金石记》中有双钩摹本,翁亦未曾见过原拓本。流传在世的只有3件:一是刘鹗的旧藏本;二是范懋政的旧藏本;三是沈树镛的旧藏本。沈本只是原拓下半截残石的拓本,简装成册,原中华书局曾影印出版,但经专家考证此拓是翻刻的赝品。刘鹗本和范氏本,现分别藏于中国国家博物馆和故宫博物院。这2件传世品,近代人过眼的非常少,其中刘鹗本则是笔者和马保山于20世纪60年代中期在民间征集的。马保山和笔者是师徒关系。他是河北衡水人,15岁来北京琉璃厂墨宝斋碑帖店学徒,公私合营后到庆云堂碑帖店工作。

马保山精于碑帖鉴定和传拓技术,水墨丹青亦极佳。由于業务往来,马保山与大收藏家、鉴定家、书画家张伯驹、罗振玉、衡亮升、张大千、齐白石、陈半丁、启功等交往甚密。20世纪60年代初,笔者从文化局文物鉴定班毕业分配到琉璃厂庆云堂碑帖店工作,拜马保山、张彦生、李文才为师,学习碑帖、文房四宝鉴定。“眼学”需要长时间的积累经验,为了实践,师傅们经常带我们下户走访藏家,一是认识藏家,二是学习眼力。偶尔口传心授讲一些重要藏品流传有序的故事,言外之意告诉你,这件东西现在谁手里藏着呢。这就需要你用心听,用心记住了,这是极好的货源客户信息。

1966年初,笔者和马保山历经曲折,在中国美术馆后身大佛寺街原清廷护卫衡亮升家征购到汉《刘熊碑》。该拓片连同题跋,装裱成轴,被断为宋代拓本,故宫博物院马子云则考证为明初拓本(马子云和马保山是师兄弟)。该拓本早期由清末小说家、金石学家刘鹗所藏,后归清末大臣、金石学家、收藏家端方所有。后来端方与乾清宫四品带刀护卫衡亮升打睹输了,此拓本遂归衡氏收藏。衡亮升视其为镇宅之宝秘不示人。在衡亮升去世前,马保山曾多次领笔者到衡家看东西,碑帖种类也很多,但从不把《刘熊碑》拿出来让我们看。

早在20世纪50年代中期,国家文物局局长王冶秋就委托庆云堂门市部主任阴金城多次去衡氏家中征购《刘熊碑》。第一次开价人民币2000元,动员其出让给国家,但衡氏不愿意。50年代末期,国家以4000元征购,衡氏仍然不愿意出让。为此,阴金城一趟一趟的请示王冶秋,又一趟一趟的往返于衡家,两边斡旋多次。后来出价到6000元,衡亮升还是不出售。最后,阴金城再次请示王冶秋,王冶秋批示:可以8000元收购。此时已经是20世纪60年代初“三年自然灾害”时期,正是国家最困难的阶段,当时的8000元人民币已经是天价了。但衡亮升这时候才开价说:“少了一万元不卖。”无奈之下,此事搁浅了。

1965年末衡亮升去世后,其家人决定出让全部衡氏收藏的文物,共有5间大北房之多,其中不乏宫内珍品和官窑器物。是时文物商店派出字画组、陶瓷组多人,到衡家清点文物、登记造册。庆云堂碑帖门市部主任彭思齐派笔者和马宝山师傅前往衡家,主要任务是征购《刘熊碑》、宋拓颜真卿《多宝塔碑》等。因马保山和衡亮升是多年的朋友,所以每次去他们家招待都很热情。笔者和师傅几乎天天一上班就前往衡家“挖宝”,有时候甚至早点都在衡家吃。一次赶上雨天,马保山就给笔者讲了个故事:过去有个书生到朋友家做客,赶上下雨了,朋友想撵他走又不好意思说出口。就写了一副对联:“下雨天留客,天留我不留。”书生一看意思是轰我走。于是把对联接过来,改为:“下雨天,留客天,留我不?留!”以此自嘲,这就是古玩商的耐性,软磨硬泡得把东西买到手。最后衡氏老太太答应出让《刘熊碑》,但是老太太不懂文物,凡碑帖类的拓本,每拿一件,老太太就说:“这个值1万元……”甚至连珂罗版影印的《化度寺碑》她都说值1万元。后来我们和她家主事的大小姐说:“你们家的碑帖只有这件《刘熊碑》值1万元。但是,国家现在正处在困难时期和恢复阶段,没那么多经费,只能出价2000元,你们全家商量一下吧。”双方反复协商,最后以2600元成交。至此,王冶秋局长交办的征购《刘熊碑》的任务,历经10年宣告完成。

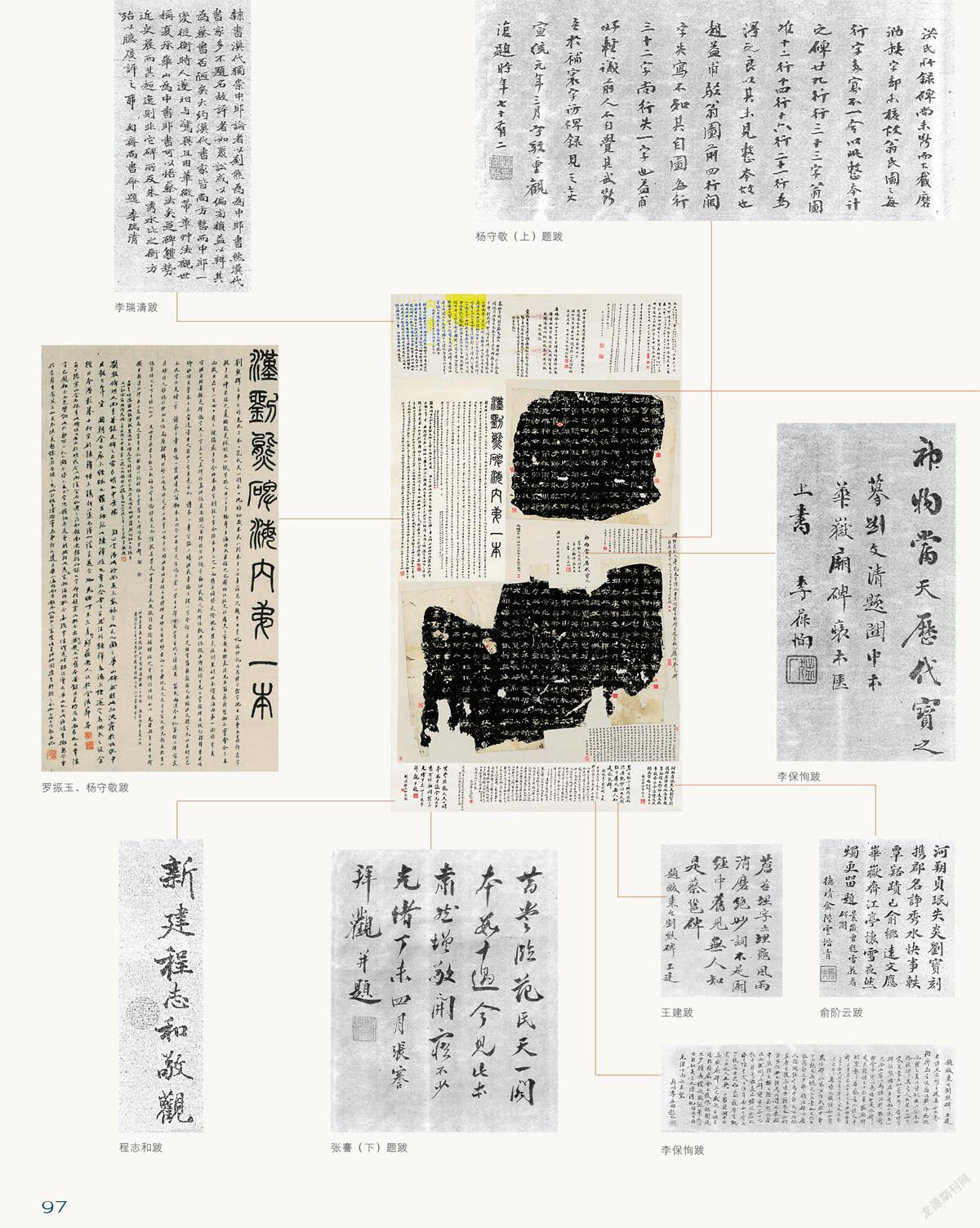

征购汉《刘熊碑》成功的消息不胫而走。国宝取回来的当天下午,康生、陈伯达、郭沫若、陈叔通、王冶秋和中国历史博物馆(国家博物馆前身)馆长龙潜、北京故宫博物院副院长唐兰、北京图书馆(国家图书馆前身)副馆长左恭及善本室主任赵万里、毛主席秘书田家英、北京师范大学教授启功等专家、政要纷纷来到庆云堂,使得小小的庆云堂首长接待室应接不暇。大家共同的愿望都想一览国宝,先睹为快。为了方便大家观看,我们徐徐展开这件纵约3米、横约1米的《刘熊碑》条幅,并将其悬挂在房梁之上,下可拖地。只见两张残石拓片,上下错落地装裱在条幅上,墨拓略重,细看尚有原石残泐的细微痕迹。拓纸因流传年久略有损伤,周边绢裱,有杨守敬、张謇、李保恂、郑孝胥、章钰、左孝同、缪荃孙、李瑞清、程志和、俞阶云、升允、傅修、王瓘、胡嗣瑗、完颜衡、张伟、志锐、罗振玉等明清两代文人雅士及书法鉴赏家题跋和过眼录。从升允的题跋“宣统二年二月廿三日徐世昌、铁良、李葆恂、升允同观于宝华龛”,可知1910年时任清末军机大臣的徐世昌也观看过此碑。清末文人王建的题跋是:“苍苔埋字土埋龟,风雨消磨绝妙词;不是图经中旧见,无人知是蔡邕书。”可知此碑是东汉时期著名文学家、书法家蔡邕所书。特别是金石学家罗振玉不仅题签“汉刘熊碑海内第一本”,还在两段跋语中高度评价了《刘熊碑》的书法艺术价值。当时笔者就想,今天在座的能够看到此碑拓的人“眼福”不浅,他们也是当代著名的书法家、鉴赏家及文人墨客,如有可能他们也留下墨宝和过眼录,同样可以流芳后世。经过一番鉴赏和品评后,大家开始讨论货落谁家。北京故宫博物院、中国历史博物馆、北京图书馆三家都提出希望能入藏此拓本。最后国家文物局局长王冶秋说:“康老负责文博口,让康老说吧!”康生和中国历史博物馆馆长龙潜关系不错,都是山东老乡。说了一句:“谁都别争了,给历博吧!”而后,北京市文物商店加价600元,以3200元卖给中国历史博物馆。

此后半个多世纪,笔者再也没机会见过《刘熊碑》,但此生足矣!不久,启功以“少文”笔名,于1966年在《文物》第4期发表《记刘熊碑——兼论蔡邕书碑问题》,对《刘熊碑》的书法艺术价值、历史价值、文物价值等给予了极高的评价。

(责任编辑:牧风)