瞬变电磁法探测花岗岩蚀变囊状水体应用研究

汪文强

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

随着我国铁路建设在西南地区的快速推进,隧道开挖过程中遇到花岗岩蚀变造成的涌水突泥情况越来越普遍[1],不仅影响施工进度,甚至还会造成重大的安全事故。花岗岩蚀变[2-3]发育极其不规律,施工前的物探和工程地质勘察很难将地下花岗岩蚀变体的分布勘察清楚。因此,为保障施工进度和施工安全,需开展花岗岩蚀变段地下水超前预报研究。

瞬变电磁法是一种时间域电磁法,近年来,作为一种有效的水体探测手段被广泛应用到隧道超前地质预报中,取得了良好的应用效果。本文结合西南山区铁路隧道特点[4],用超前地质预报技术解决铁路隧道花岗岩蚀变带囊状水体分布问题[5],在实践中证明了瞬变电磁法在宏观控制上的有效性,为隧道安全施工提供安全保障。

1 瞬变电磁法原理

瞬变电磁法(Time domain electromagnetic methods),简称TEM。其原理为:首先通过不接地回线或接地长导线供以双极性脉冲电流,当回线中的稳定电流突然切断后,发射回线中电流突变在其周围产生一次磁场。一次磁场在周围传播过程中,如遇地下导电良好的地质体,将在其内部激发产生感应电流(又称涡流或二次电流)。由于导电地质体是非线性的,涡流并不立即消失,有一个瞬变过程,这个过程的快慢与导体的电性参数(体积规模和埋深以及发射电流的形态和频率)有关,地质体导电性愈好,涡流的热耗损愈小,瞬变过程愈长。这种涡流瞬变过程,在空间形成相应的瞬变磁场(二次磁场)。通过分析测量二次磁场空间分布形态,即可发现地下异常地质体的存在,并确定异常体的电性结构和空间分布形态[6]。瞬变电磁法工作原理如图1所示。

图1 瞬变电磁法工作原理示意图

瞬变电磁场高频部分主要集中在掌子面和边墙浅表附近,较低频的部分则可传播到隧道深处,且分布范围会逐渐扩大。根据目前采用的多匝小回线装置视电阻率的计算方式,大多沿用通用的早、晚期视电阻率的换算公式,其中晚期视电阻率仍采用经典的半空间均匀晚期计算公式:

ρτ=

10-12(SN)2/3(sn)2/3(V/I)-2/3t-5/3

(1)

式中:ρτ——视电阻率;

μ0——真空中的磁导率;

S——单匝发射回线面积(m2);

S——单匝接收回线面积(m2);

N——发射接收线圈匝数;

n——接收线圈匝数;

V——感应电动势;

I——电流;

V/I——接收的归一化二次感应电场值;

T——二次场衰减观测时间(s);

C——近似系数,为经验值[7]。

测道计算深度hi为:

(2)

则可得出测道的深度Hi为:

(3)

式中:k——扩散速度数学模型转换系数;

ti-1——前一测道时间;

hi-1——前一测道计算深度;

ti——本测道时间;

ρi——晚期视电阻率[7]。

2 花岗岩蚀变囊状水体形成机理

花岗岩蚀变现象是指花岗岩在晚期地壳地质构造作用下,侵入既有岩层后再经地下热液蚀变作用形成新的岩体,该蚀变体具有强度低、易风化、遇水软弱破碎的特点。在构造地质作用下,花岗岩将地下水或后期沿裂隙汇集的地下水包裹圈闭,形成囊状水体。

花岗岩蚀变地层若遇富水构造时,隧道开挖过程中将面临围岩易软化受损、受裂隙水冲刷等问题,原有围岩力学性质发生改变,围岩稳定性显著降低。若对蚀变岩体特性认识不足,且未探明掌子面前方富水囊体分布的情况下,盲目开挖,易导致塌方、突泥涌水等安全事故。

瞬变电磁法对于低阻体(水体)具有极高的敏感度,可有效探测花岗岩囊状水体。因此,在花岗岩蚀变带运用瞬变电磁法探测囊状水体具备可行性。

3 工程实例

3.1 工作区地质概况

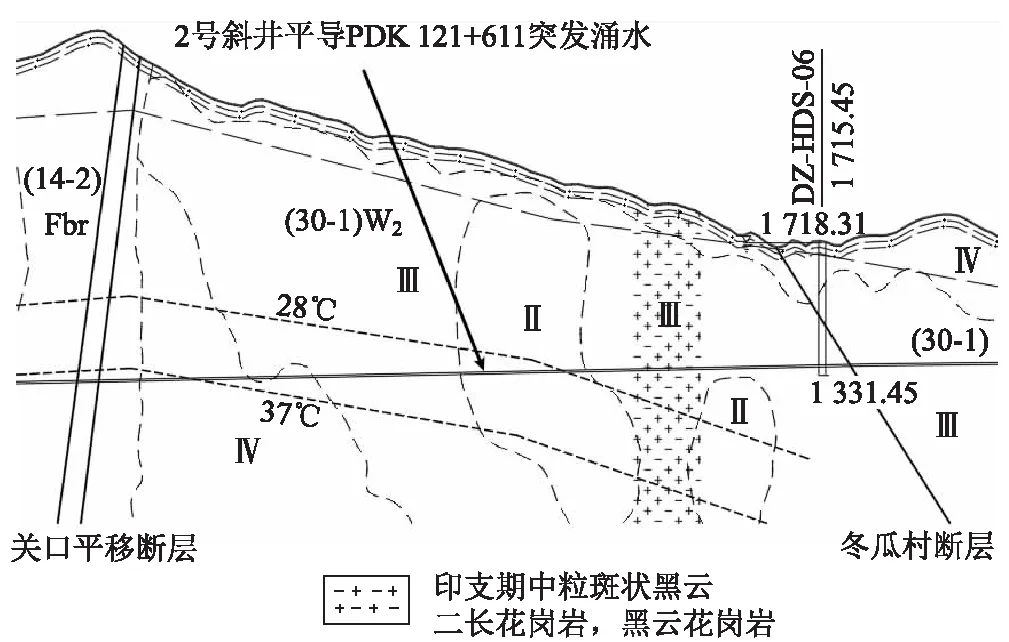

西南某铁路隧道在施工过程中局部揭示蚀变体、俘虏体及熔岩管道,隧道所处区域花岗岩蚀变严重,差异分化不均,地下水呈囊状发育且无规律。该隧道在施工过程中发生涌水,涌水前掌子面岩性为灰色块状黑云母花岗岩,岩质坚硬,右侧及中下部岩体较完整,左上侧岩体蚀变严重,岩体较破碎,蚀变岩体呈砂状,遇水易软化。

某隧道纵断面示意如图2所示。从图2可以看出,该隧道无法预见花岗蚀变段落,施工具有盲目性。超前钻孔[8-9]无法在花岗岩蚀变复杂的隧道内准确探明前方富水岩体,造成实际开挖出水量和钻孔揭示水量差异巨大。传统的地震波反射法和地质雷达对水体方位预报准确性不足,因此,需寻求更有效的物探方法,提高花岗岩蚀变区无规律分布水体预报的准确性。瞬变电磁法对低阻体(水体)具有极高的敏感性,可准确探测囊状水体的分布情况。

图2 某隧道纵断面示意图

3.2 干扰识别及工作优化

3.2.1干扰识别

瞬变电磁法是对二次场进行连续取样,受多种噪声干扰,主要为瞬变电磁仪器自身的干扰和外部电磁噪声的干扰。其中外部电磁噪声干扰主要分为地磁场的微脉动、天然电磁场噪声和人文噪声[10-12]。本文将主要探讨人文噪声。

在隧道开挖过程中,人文噪声主要包括电力电网、边墙钢拱架、掌子面超前导管、锚杆、施工开挖台架以及各类机械设备等的噪声。在进行瞬变电磁法数据采集时,无法彻底消除以上干扰,所以需要对瞬变电磁法的测线布置、角度选取进行适当优化,从而降低人文噪声对数据结果的影响。

3.2.2工作优化

在进行瞬变电磁法数据采集前,需采取以下措施降低人文噪声对数据干扰:(1)施工台架与掌子面的距离大于30 m;(2)保持瞬变电磁数据采集时地面无明显积水;(3)断开各类非必要设备电源;(4)数据采集过程中,关闭各类通讯设备电源(对讲机、手机等);(5)减小瞬变电磁探测角度范围,以降低两侧钢拱架对数据的影响。

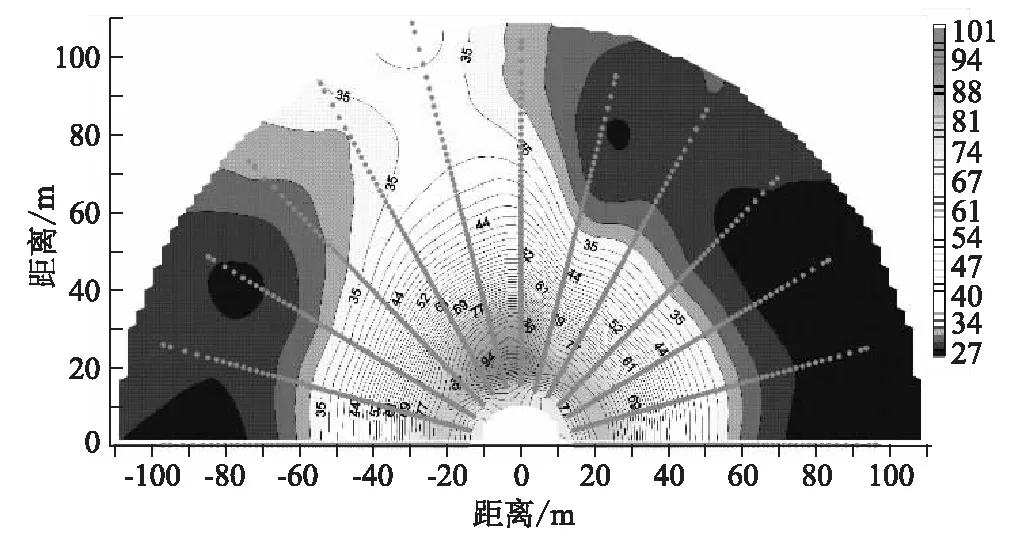

为分析采取以上措施后瞬变电磁数据的采集效果,对同一掌子面在采取降噪措施和未采取降噪措施两种情况下进行两次瞬变电磁法。两次瞬变电磁视电阻率剖面如图3、图4所示。从图3、图4可以看出,未采取降噪措施(角度未优化)的结果受两侧钢拱架影响非常大,直接影响了电磁场的衰减路径,形成典型的“双侧低阻”现象,掌子面前方低阻信息被掩盖,无法提取识别;而采取了降噪措施(角度优化)的结果受两侧钢拱架影响较小,电磁波衰减路径正常,前方低阻信息得以提取保留。因此,采取角度优化及降噪措施能够在一定程度上提高瞬变电磁法数据的采集质量。

图3 未采取降噪措施的瞬变电磁法电阻率剖面图(角度未优化)

图4 采取降噪措施的瞬变电磁法电阻率剖面图(角度优化)

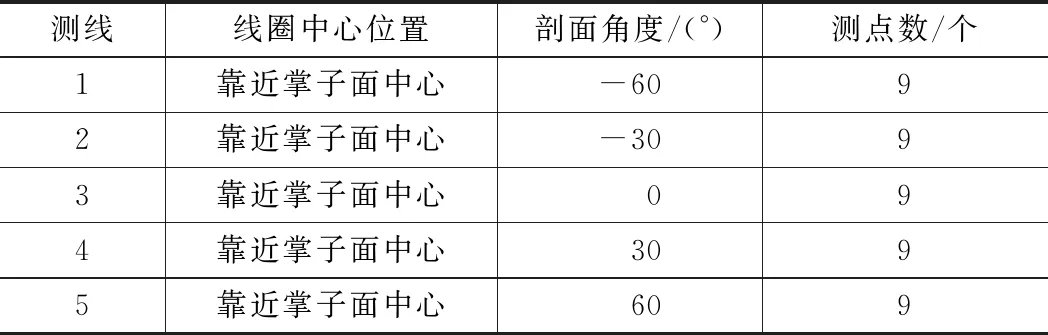

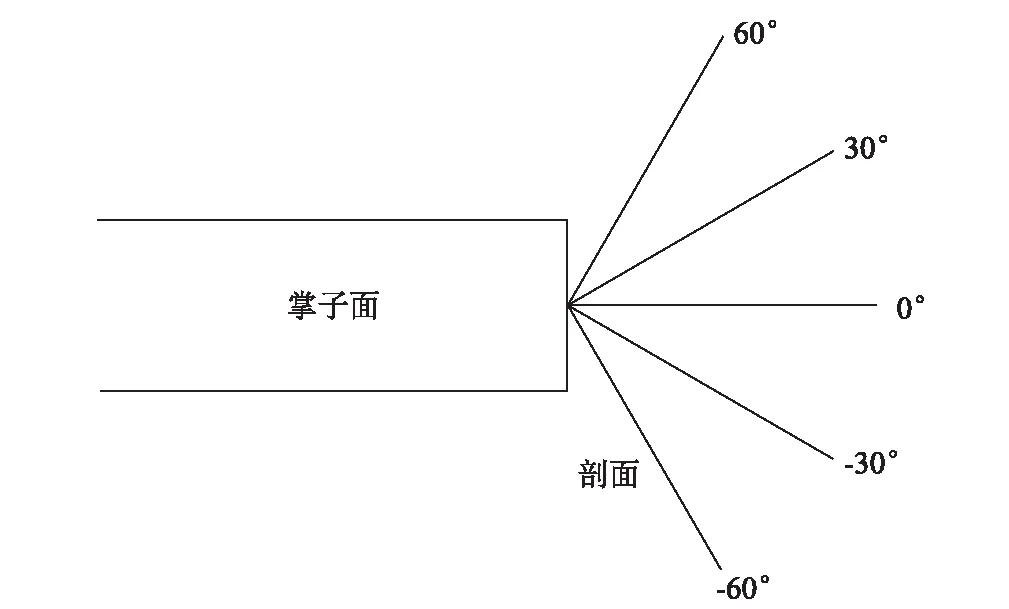

采取上述降噪措施,对隧道进行瞬变电磁法水体探测,测线布置如下:在靠近掌子面处布置一个扇形剖面,扇形角度为120°(起始角度为30°,终止角度为150°),可有效减少两侧钢拱架影响。由于蚀变囊体发育不规律,本次在掌子面多个角度进行探测。布置参数及方式如表1、图5和图6所示。

表1 测线布置参数表

图5 测线布置俯视图(单剖面)

图6 测线剖面纵断面图(共5条剖面)

3.3 成果分析

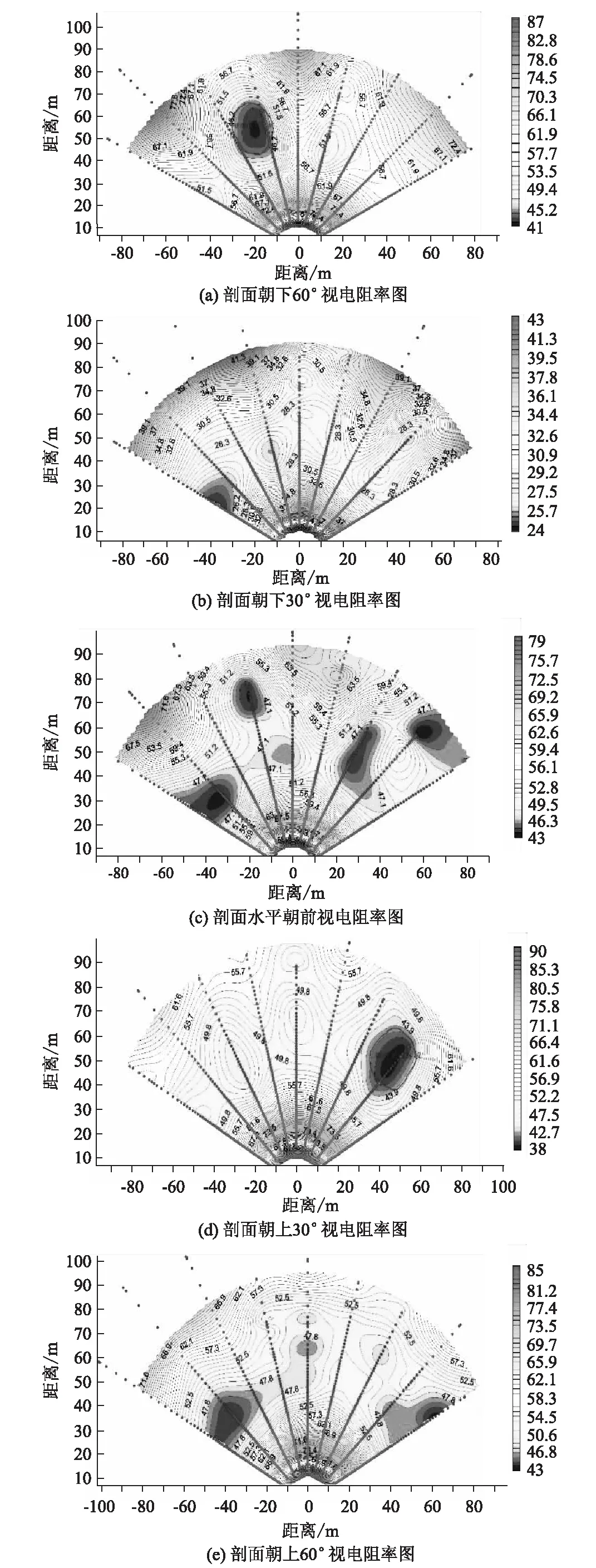

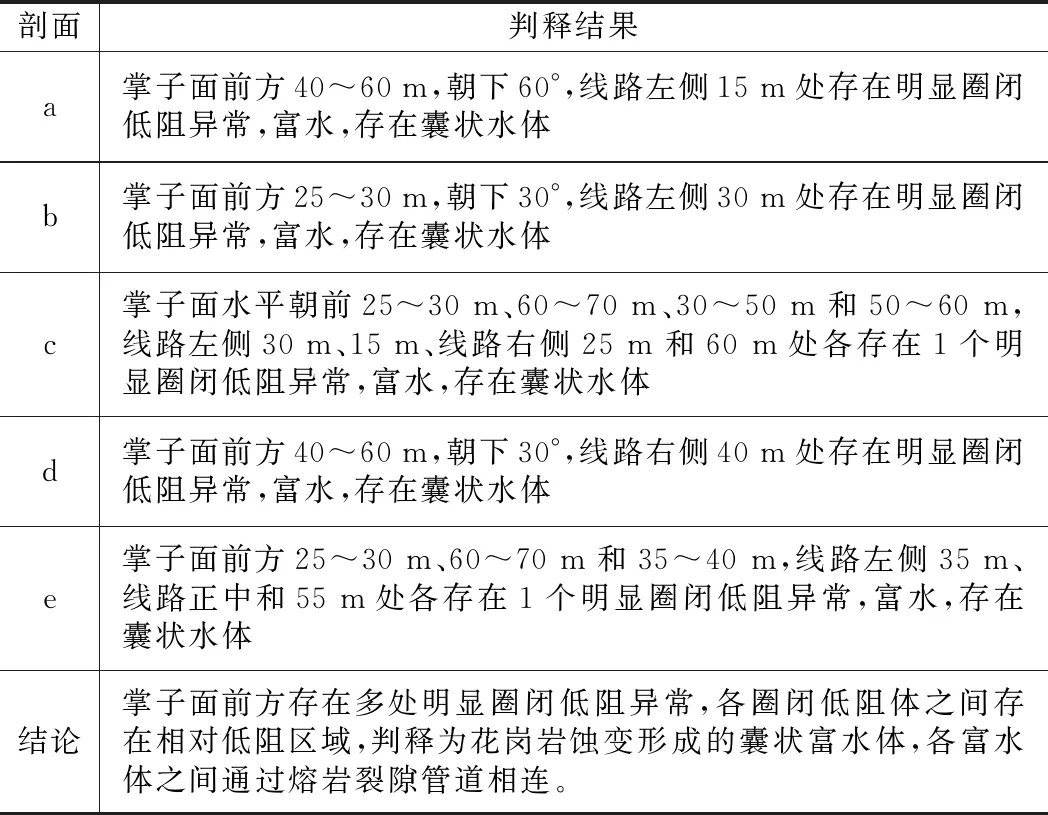

该隧道突然发生涌水后,对前方90 m范围的花岗岩蚀变带内水体分布进行探测。瞬变电磁超前预报成果如图7所示,对结果判释如表2所示,掌子面前方存在明显低阻异常,集中在掌子面前方30~75 m范围,且存在多处圈闭低阻区域,分布无明显规律,判释前方存在多处花岗岩蚀变形成的囊状富水体,各富水体之间通过熔岩裂隙管道相连,建议调整钻孔参数,验证并排水。

图7 瞬变电磁超前预报成果图

表2 瞬变电磁各剖面结果判释表

3.4 钻孔验证

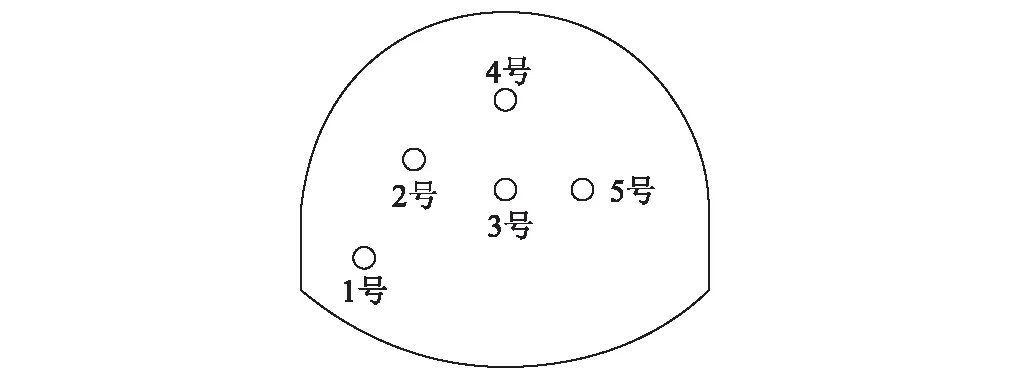

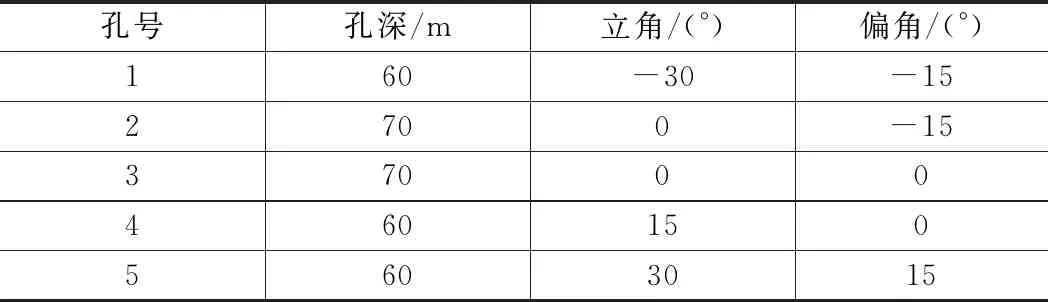

根据瞬变电磁探测结果,在掌子面布置5个超前钻孔,钻孔孔位布置如图8所示,钻孔参数如表3所示。

图8 钻孔孔位布置示意图

表3 钻孔参数表

1号孔钻进20 m时,水量突然变大,出现较大压力涌水;2号孔钻进至45 m时,水量突然变大,出现较大压力涌水;5号孔钻进至25 m时,水量突然变大,出现较大压力涌水;3号和4号钻孔钻进揭示水量较小。超前钻孔钻进过程中揭示掌子面前方均含水,且1号、2号、5号钻孔钻进时出现水量、水压增大现象,推断该位置存在囊状水体,水压较大。钻孔探测结果与瞬变电磁测试结果一致,验证了瞬变电磁对于水体探测具有一定的准确性和适用性。

4 结束语

瞬变电磁法在该铁路隧道花岗岩蚀变带探水中起到了明显的作用,得到了广泛推广应用,逐步形成了“瞬变电磁法判断水体分布,钻孔验证”的预报方式。在后续施工开挖过程中,准确预报了花岗岩蚀变带水体分布情况,降低了施工安全风险。得出以下主要结论:

(1)瞬变电磁法对水体探测比较敏感,能有效地预报水体分布情况,在隧道超前探水有广阔的应用前景。

(2)隧道施工现场对瞬变电磁法的干扰较大,优化测线布置可有效地降低两侧钢拱架、格栅拱架等对数据采集的影响程度。

(3)对铁路隧道复杂的超前地质预报难题,应结合多种物探方法,综合判释,达到准确预报的目的。