从“大材小用”到“大材错用”

赵红霞 吴迪

关键词 教育错配;技能错配;收入效应

中图分类号 G521 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)31-0046-06

一、问题的提出

2020年,我国高等教育毛入学率达54.4%,进入高等教育普及化阶段,这表明我国国民整体受教育程度有所提升,但也意味着劳动力市场“大材小用”的教育错配风险加剧,即由于不同学历背景的劳动者与不同学历准入门槛的岗位间复杂的相互选择,存在着“高学历低就业”的状况。柯林斯在研究中指出,劳动力市场中仅有部分部门存在技能与受教育程度关联度较高的情况,对个人而言劳动者技术与其受教育程度关联程度并不高,其技能主要是在工作实践中积累提升的[1]。在劳动者整体受教育程度有所改善的情况下,其职业技能与岗位要求存在差距的技能错配状况依然存在。随着国民整体受教育程度的提升,在劳动力市场中不论是教育错配还是技能错配的“大材错用”现象,都是对人力资源的不合理利用,都会对微观及宏观经济产生消极影响,面对这一问题,劳动力市场应作出合理的岗位分配,教育能够做些什么也是值得探究的。

在有关教育错配的研究中,学者们普遍将教育错配分为教育过度及教育不足两个方面,教育过度指劳动者的实际受教育水平高于工作所需,教育不足则指劳动者的实际受教育水平低于工作所需,且关注教育过度的研究居多。国外研究中,部分学者认为教育错配现象会随着职业流动有所改善,部分学者认为教育错配将持续存在。Toscano等人在对3个欧洲国家教育错配及技能错配的年龄阶段演变研究中指出,各国由于教育背景及宏观经济不同,劳动力市场中教育错配及技能错配的年龄演变呈现出不同态势[2]。Felix等人在对德国教育过度及教育不足工人的职业流动研究中指出,教育过度的工人工资增长率及职业晋升率明显低于教育不足的工人[3]。在国内已有研究中,学者们主要对教育错配的发生率、教育错配对劳动者收入的影响以及教育错配的影响因素等进行分析。在教育错配的发生率方面,刘云波在研究中指出不同年龄阶段及不同学历水平的教育错配率有所不同,教育错配率会随着劳动者年龄的增加而有所下降[4]。在教育错配对劳动者收入的影响研究中,学者们普遍指出过度教育者承受着工资惩罚,相反教育不足者则会获得工资红利[5][6]。在教育错配影响因素的研究方面,刘璐宁在过度教育的影响因素研究中指出,劳动者中较为年轻及工作经验较少者过度教育发生率较高,企业规模越大,岗位教育水平要求越高,过度教育发生率越高[7]。

在有关技能错配的研究中,国内外研究者们普遍指出技能错配与教育错配的相关度较弱,且国内学者对教育错配的关注度更高,单独分析劳动者技能错配的实证研究较少。国外研究中,Queralt等人对欧洲地区劳动力市场技能错配的研究中指出,在高度细分的劳动力市场中,技能过度及技能不足的情况并存,且与该地区就业机会及经济水平有密切联系[8]。Jhon T等人在对技能错配的性别差异研究中指出,受过高等教育的女性技能错配率明显高于男性,且受过高等教育年轻男性的技能错配程度高于年长男性[9]。国内研究中,刘云波指出技能错配会影响劳动者的收入、工作满意度及工作流动[10]。陈利锋指出技能错配相对会改善高技能劳动者的福利,但会导致低技能劳动者及社会整体福利恶化[11]。

基于以上分析,劳动力市场教育错配及技能错配这类“人才错用”的现象在各国都已受到广泛关注,虽然二者相关度较弱,但劳动者学历及技能与其受教育程度都存在紧密联系,因此国外大量学者将这两者的发生率、负面影响等在同一研究中呈现。同时,不同地区、不同经济发展状况教育错配及技能错配的发生率有所不同,对劳动者自身及社会经济的负面影响也存在差异。已有研究中有大量值得借鉴的分析方法,但仍存在以下几点不足。首先,尽管不同年龄阶段教育错配率及技能错配率存在显著差异,但对我国不同年龄阶段二者发生率差异的深入研究较少。其次,大部分研究仅分析某一个年份中二者错配率及二者对劳动者的消极影响,但对随着经济发展二者错配率变化的研究较少。最后,大量研究已证实教育过度明显会对劳动者收入造成惩罚效应,国内研究中对教育过度对劳动者收入的影响分析较多,但对劳动者技能错配的发生率、不同群体技能匹配状况差异的关注较少,相较于学历方面的匹配,与企业产出效率直接相关的技能匹配状况值得进一步研究。

因此,本研究致力于分析随着劳动力受教育程度的整体提升,我国经济的稳步发展,劳动力市场教育错配、技能错配的发生率有着怎样的变化,在此基础上分析不同年龄阶段、不同地区、不同学历层次劳动者教育及技能的匹配状况,以及教育错配及技能错配对劳动者收入的影响变化。

二、数据来源及模型设定

(一)数据来源

根據拟解决的问题,保证数据的可靠性,本研究将选取2008年及2015年中国综合社会调查(CGSS)的数据,以18~60岁的劳动者为研究对象,将其中没有参加工作、无职业收入、受教育程度、教育匹配及技能匹配等信息不完整的样本剔除后得到2008年有效样本2901个,2015年有效样本640个。

(二)变量说明及描述统计

本研究中被解释变量是被访者收入,用被访者全年职业收入表示,核心解释变量为被访者受教育程度、受教育程度及技能与其工作要求的匹配情况,其中2008年CGSS调查问卷中有关教育错配的问题是“你获得目前这个工作时,当时工作单位或雇主对求职者的教育要求”,可以根据被访者实际受教育程度对其教育匹配情况进行计算,有关技能错配的问题是“你当时在技能和经验方面的情况是否符合他们的要求”。2015年CGSS调查问卷中有关教育错配的问题是“您认为您所受的教育与现在的工作需要是否相匹配”,有关技能错配的问题是“您认为您掌握的技能与现在的工作需要是否相匹配”。

控制变量主要包括被访者的年龄、性别、民族、身体健康状况、所在地区、户口登记地及工作性质。为便于研究分析,将被访者所在地区分为西部、东北、中部及东部四个地区。由于CGSS中涉及劳动者与其工作教育匹配及技能匹配状况的调查年份间隔时间较长,2008年及2015年问卷中各年份对被访者基本状况调查的问题存在差异,部分问题的答案划分依据也有所差异,因此不便于统计各年份劳动者的工作经验。两个年份变量的基本描述统计见表1,可以发现较2008年,2015年劳动者整体收入有显著提升,平均受教育程度有也所增长。劳动者教育匹配状况有明显改善,其原因是2008年样本中58.9%的工作对劳动者无教育要求,因此大量劳动者属于教育过度,虽然两个年份中劳动者教育匹配状况差异较大,但仍有比较两个年份中不同地区、不同年龄段以及不同学历劳动者教育匹配状况变化的价值。

(三)模型设定

在统计2008年及2015年不同年龄段、不同地区教育错配及技能错配发生率后,对二者的工资效应进行分析。有关教育错配及技能错配的工資效应研究中,研究者大多基于人力资本理论,将明瑟收入模型进行变形。基于此,本研究构建了以下收入模型:

1n income1=α0education+α1eover+α2eunder+∑αicontrol+ε1 (1)

1n income2=β0education+β1sover+β2sunder+∑βicontrol+ε2 (2)

其中,被解释变量income指劳动者全年职业收入,对其进行对数处理用lnincome表示。核心结合变量education指劳动者实际受教育年限,eover指教育过度,eunder指教育不足,sover指技能过度,sunder指技能不足。control指控制变量,ε为随机扰动项。此模型以教育适配及技能适配作为参照组,模型(1)中任何一个样本eover及eunder至多只有一个大于零,当样本为教育适配时,eover及eunder都为零;同样,模型(2)中任何一个样本sover及sunder至多只有一个大于零,当样本为技能适配时,sover及sunder都为零。由此可以通过观察α1、α2及β1、β2的值分析教育过度、教育不足及技能过度、技能不足对劳动力收入的影响。

三、实证结果与分析

(一)2008及2015年劳动者教育匹配及技能匹配状况

1.2008年及2015年劳动者教育错配及技能错配发生率变化

对2008年及2015年劳动者教育匹配及技能匹配状况进行统计,见图1,能够得出劳动力市场中技能匹配状况优于教育匹配状况,但教育错配状况有所改善,技能错配状况有加剧趋势。究其原因:首先,与劳动力市场学历准入门槛提升有关,2008年的样本中58.9%的工作对劳动者无教育要求,因此2008年劳动者教育过度现象较为严重。随着劳动者教育水平的整体提升,较多工作岗位在招聘时会对应聘者的学历及专业背景进行筛选,由于学历准入的门槛提升,教育过度现象得到改善,但学历证书并不能很好体现劳动者的技能水平,因此技能错配状况并没有得到改善。其次,与社会整体对高等教育文凭的追逐有关,相较于职业教育,社会整体对普通高等教育在个人素质提升及其教育回报率方面更为认可,但普通高等教育对个体在职业技能方面的训练明显弱于职业教育,因此劳动力市场技能错配率有所攀升。

对2008年及2015年不同年龄段劳动者教育及技能匹配状况进行分析,见表2,能够得出各年龄阶段教育过度比例均高于教育不足比例,2008年劳动者中年龄较大的群体教育错配状况严重,2015年劳动者中年轻群体教育不足现象较为严重,中年群体教育过度现象较为严重。可见,随着劳动者整体教育水平的提升,以及劳动力市场对劳动者受教育程度要求的提升,各年龄阶段教育过度现象得到一定程度的改善,但劳动力市场中的高龄群体教育过度比例仍处于较高水平,教育错配较为严重的群体逐渐年轻化。两个年份中年轻群体技能不足现象较为严重,中年群体技能过度现象较为严重,能够总结出较为年轻的劳动者技能不足现象较为严重,中青年劳动者教育过度现象较为严重。这与劳动力市场的准入标准及劳动者整体受教育水平的提升有关。上文分析中,2008年劳动力市场上一半以上的岗位无教育要求,因此即使学历较低的中年群体也会存在大量教育过度状况。劳动者中较为年轻的群体由于缺乏实践经验,面对2015年劳动力市场学历准入门槛的提升,在最初进入劳动力市场的几年中较难找到与自己受教育程度和技能水平相吻合的岗位,因此会出现教育及技能的双重不足。同时与劳动力市场的晋升机制有一定关联,作为劳动力市场上“中间力量”的31~40岁劳动者已有较为丰富的工作经验和熟练的工作技能,但由于各企业复杂的晋升系统,此年龄段劳动者不一定能随着工作技能的提升而进入更高技能要求的岗位,因此会出现此年龄段技能过度较为严重的现象。

对2008年及2015年不同地区劳动者教育及技能匹配状况进行分析,见表3,能够得出2008年东北地区教育过度现象较为严重,西部地区教育不足现象较为严重,2015年西部地区教育过度现象较为严重,中部及西部地区教育不足现象较为严重。两个年份中,西部地区技能不足及技能过度现象均较为严重。由此可以总结出在经济相对欠发达的地区,如西部地区及东北地区劳动力市场对不同教育及技能水平的劳动者利用效率较低,与此相比,经济较发达地区对不同技能的劳动者在岗位分配方面较为合理。其原因与各地经济发展状况有着密切联系,近几年随着中部部分城市群的高速发展,对高层次人才的需求量加大,会出现中部地区教育不足较为严重的状况。同时,随着国家对西部地区多方面建设的重视和援助,高层次人才在东部地区竞争压力过大的情况下,会选择西部待遇较好的岗位,因此经济水平较为落后西部地区会暂时呈现出人才利用率较低的情况,教育错配及技能错配均较为严重的现象并存。

对2008年及2015年不同受教育程度劳动者教育及技能匹配状况分析,见表4,能够得出2008年初中及以下受教育程度的劳动者教育不足及教育过度比例均较高,且本科及以上学历劳动者不存在教育不足情况。2015年初中及以下受教育程度的劳动者教育不足情况较为严重,大专及以上学历的劳动者教育过度现象较为严重。2008年普通高中、职业高中及大专学历的劳动者技能不足较为严重,2015年大专学历的劳动者技能不足较为严重,且两个年份中初中及以下受教育程度劳动者技能适切度最高,本科及以上受教育程度劳动者技能过度较为严重。由此能够总结出2008年劳动力市场对劳动者的教育程度要求相对较低,且由于大多数岗位未明确规定学歷要求,初中及以下受教育程度的劳动者教育错配情况最为严重,随着劳动力市场对劳动者受教育程度要求的提升,2015年统计中呈现出与大多数研究相似的结果,即受教育程度越低教育不足越严重,但由于不同受教育程度劳动者与不同教育要求的岗位间复杂的选择与匹配,并未出现受教育程度越高教育过度越严重的情况。大专、本科及以上学历的劳动者教育过度情况均较为严重,推测其原因,大专学历的劳动者在选择学历要求较高的岗位时竞争力不足,选择教育要求较低的岗位时技能水平与毕业于中等职业学校的员工相比又相对缺乏,因此大专学历劳动者会出现教育过度但技能不足比例较大的情况。且随着人工智能对低技能劳动力的取代,劳动力市场的技能要求也有所提升,不仅需要动手操作能力,更加需要具有创造力、灵活性等人工智能无法取代的技能,因此即使是具有中等职业教育背景的劳动者在劳动力市场上仍会出现较多技能不足的情况,本科及以上学历劳动者技能不足发生率相对较低。

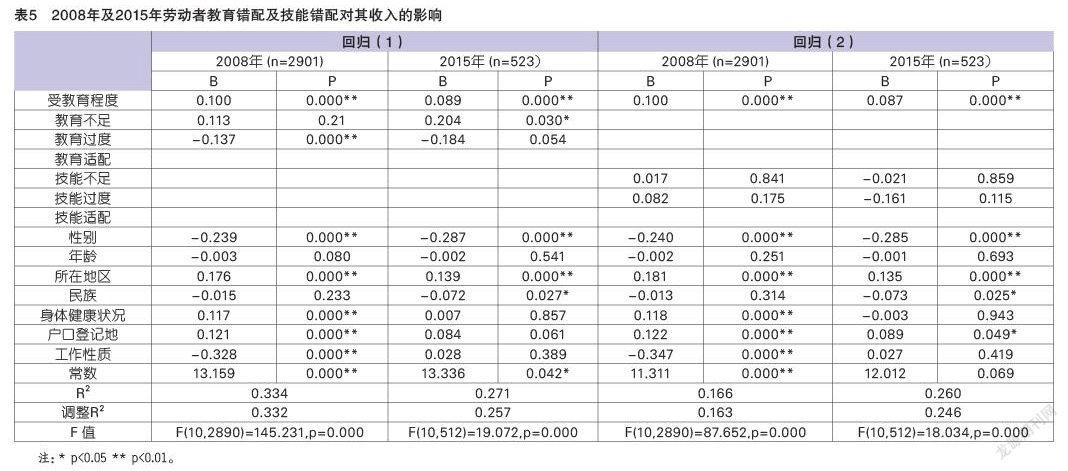

在探究2008年及2015年教育错配及技能错配发生率的变化后,进一步分析教育错配及技能错配对劳动者工资收入的影响,对(1)式(2)式进行回归分析,见表5,能够得出2008年相较于教育适配,教育过度会对劳动者的工资收入造成一定负向影响,教育不足对劳动者工资收入的影响不显著。2015年教育不足的劳动者会得到一定的工资收益,教育过度对劳动者工资的负向影响不显著。两个年份中技能错配对劳动者收入的影响均不显著,在已有研究中有学者指出是由于教育错配对劳动者收入的影响较大掩盖了技能错配对其收入的影响。将(1)式与(2)式进行合并分析后,得出教育过度且技能过度的劳动者所受到的收入负向影响最为显著。

四、研究结论与建议

(一)结论

本研究基于CGSS2008及2015的数据,比较分析了两个年份劳动者教育错配及技能错配发生率的变化,并进一步分析了两个年份中不同年龄阶段、不同地区以及不同受教育程度的劳动者教育及技能错配发生率的变化,以及教育错配及技能错配对劳动者收入的影响,得出以下结论:

第一,总体来看,随着经济的发展以及劳动力整体受教育程度的提升,劳动力市场教育错配明显改善,技能错配有所加剧。其中,随着劳动力市场学历准入门槛的提升,教育过度现象有明显改善,教育不足状况有一定加剧。且随着劳动力市场对劳动者技能需求的提升,技能不足及技能过度发生率均有所上升,劳动力市场技能匹配状况整体有所恶化。也就是说呈现出从“大材小用”到“大材错用”的状况。

第二,劳动力市场中较为年轻的群体教育错配风险加剧,技能不足状况严重。研究发现,2015年劳动者中18~30岁群体的教育错配发生率最高,教育不足及教育过度现象均较为严重,且技能不足发生率明显高于其他年龄较高的群体。

第三,西部地区劳动力市场人才利用率较低。西部地区劳动者教育及技能匹配率明显低于其他地区,教育不足及教育过度、技能不足及技能过度发生率均高于其他地区。

第四,大专学历劳动者教育及技能错配均较为严重。由于2008年较多岗位对劳动者无明确学历要求,且不同学历背景的劳动者在择业时竞争的岗位也有较大差异,因此在2008年的统计中尚未呈现出学历低者教育不足较为严重,学历高者教育过度较为严重的情况。随着劳动力市场在招聘时学历及技能准入门槛的逐渐科学化,2015年明显呈现出初中及以下较低学历劳动者教育不足发生率较高,但技能匹配状况较好,大专学历劳动者教育及技能匹配率均低于其他学历劳动者。且随着智能化设备在各类企业的广泛应用,有职业院校教育背景的劳动者仍存在技能不足发生率较高的状况。

第五,相较于技能错配,教育错配对劳动者收入的影响更为显著。将明瑟收入模型进行变形后对教育错配及技能错配对劳动者收入的影响进行分析,两个年份中均呈现出教育错配对劳动者收入影响显著,技能错配对劳动者收入影响并不显著的情况。其中2008年教育过度对劳动者收入有明显负向影响,2015年教育不足会给劳动者带来明显工资收益。但并不意味着劳动力市场中技能错配现象不值得关注,技能不足会降低企业的生产效率,已有研究中也有学者指出技能过度会在一定程度上影响劳动者的工作积极性[12]。

(二)建议

为应对劳动力市场上技能错配加剧的状况,普通高等院校、各类职业院校,尤其是高职院校应加强对毕业生的就业指导,提供切实提升其职业技能的实习机会。较为年轻的群体在最初进入劳动力市场时由于缺乏一定的社会经验及实践技能,教育错配及技能不足发生率较高。因此各类职业院校及普通高等院校应注重结合企业的实际需求,为学生提供能够切实提升其职业技能的学习及实习机会,帮助学生尽早了解所学专业适合的工作岗位,如所学专业适合的较多岗位需要技能资格证书,学校也应为学生提供相关考试的指导。尤其是高职院校,面对大专学历学生在劳动力市场中学历及技能竞争的双重劣势,应尽早为不同发展意向的學生提供差异化教学,帮助有升学意愿的学生通过升学提升自己的学历竞争优势,帮助有就业意向的学生通过技能实训提升自己的技能竞争优势。

高等院校及各类职业院校应加强校企合作,实现企业为学校提供实践应用技术支持,学校为企业提供理论支持及科学管理方面知识的良性互动。企业应积极为各类院校学生提供实习机会,并配备相应技术指导人员,切实提升其职业技术技能。院校也应同合作企业开展合作科研,帮助企业优化应对人工智能冲击的相关技术,并定期组织企业核心成员开展会议交流,了解行业目前面临的困境,以及企业内部管理存在的问题,帮助企业构建合理的员工晋升机制,改善企业教育及技能错配现状。

各类院校应关注学生对理论知识的理解以及创新能力的提升,以应对数字化、工业化的生产变革。尤其针对职业院校中存在较多对自身教育期望较低的学生,应引导其关注劳动力市场中低技能要求的岗位逐渐被现代化设备所取代的现状,调动其学习积极性,并切实减少机械的技能训练,关注相应企业现代化设备内部原理的理解及操作技能的有效训练。

相关政府部门与各类院校应持续重视西部地区各类人才引进项目的落实与完善。相关政府部门应制定合理的岗位规划、奖励机制及在职培训,保障各类人才切实发挥其作用。各类院校在为学生提供西部地区人才引进相关信息时,也应对学生进行政策讲解,帮助学生找寻更符合其自身专业及技能的岗位,以更为有效地缓解西部地区劳动者教育及技能的错配,减少西部地区人才流失。

参 考 文 献

[1]兰德尔·柯林斯.教育成层的功能理论和冲突理论[M]//张人杰,译.国外教育社会学基本文选.上海:华东师范大学出版社,1989:9-11.

[2]ESPERANZA VERA-TOSCANO, ELENA C. MERONI. An age-period-cohort approach to the incidence and evolution of overeducation and skills mismatch[J]. Social Indicators Research,2021,153(2):711-740.

[3]FELIX BÜCHEL, ANTJE MERTENS. Overeducation, undereducation, and the theory of career mobility[J].Applied Economics,2004,36(8):803-816.

[4]刘云波.教育错配和技能错配的发生率及其收入效应——基于中国CGSS2015的实证分析[J].东岳论丛,2019(3):60-68.

[5]赵昕,蒋文莉.社会资本对就业中过度教育匹配的影响及其机制——来自CFPS2018的证据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021(1):77-86.

[6]颜敏,王维国.教育错配对工资的惩罚效应——来自中国微观面板数据的证据[J].财经研究,2018(3):84-96.

[7]刘璐宁.大材小用与学以致用:过度教育及非教育影响因素的实证研究——基于2003年和2008年CGSS数据[J].高教探索,2014(5):30-36+41.

[8]QUERALT CAPSADA-MUNSECH, OSCAR VALIENTE. Sub-national variation of skill formation regimes: a comparative analysis of skill mismatch across 18 european regions[J].European Education, 2020,52(2):166-179.

[9]JOHN T. ADDISON, LIWEN CHEN, ORGUL D. OZTURK. Occupational skill mismatch: differences by gender and cohort[J].ILR Review, 2020,73(3):730-767.

[10][12]刘云波.劳动者技能错配的研究进展及启示[J].中国职业技术教育,2018(30):5-10.

[11]陈利锋.技能错配、不平等与社会福利——基于包含异质性技能的DSGE模型[J].经济科学,2017(6):58-71.