环境规制与新建企业“污染避难所效应”研究*

孙博文

一、问题的提出

在国际自由贸易中,相对于发达国家严格的环境规制标准,发展中国家具有较为宽松的环境政策,导致污染密集型产品具有一定的比较优势,高污染产品在发展中国家集中生产,形成了“污染避难所效应”(Walter 和Ugelow,1979;Copeland 和Taylor,2004)。在中国典型的政治集权、经济分权的央地治理结构特征下,地方政府面临税收竞争、保障就业以及政治晋升等多重激励。为尽可能吸引外商投资、技术、人才以及企业等流动性要素,地方政府出台了一系列具有针对性的财政补贴、税收减免、信贷优惠等政策措施,甚至不惜付出环境污染的代价,通过放松相关环境标准吸引污染企业落户,以实现创造本地就业和税收的目的,现实中则表现为大规模的污染密集型企业从沿海地区向内陆地区转移的态势,使得企业呈现出典型的“污染避难所效应”,这一效应的发挥成为环境规制下的污染企业跨区域流动的典型规律。2020年4月,中央出台《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确指出,深化要素市场化配置改革,促进要素自主有序流动,有助于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。在此背景下,通过科学制定环境规制政策,将有助于引导企业的区域与行业选择,促进劳动力、资本与技术等生产要素在不同地区、不同行业进行资源配置,成为提高资源配置效率和促进产业结构转型升级的重要方式。

探讨环境规制下行业内企业的动态变化对促进产业转型升级的意义重大。但大多数研究都重点关注环境规制对企业空间选址的影响,鲜有学者关注其对行业选择的影响,亦即缺少行业维度“污染避难所效应”的研究证据。比如,大多数研究证实了严格的环境规制政策对企业的迁入不利,企业倾向于在环境规制比较宽松的地方安家落户,表现出典型的“污染避难所效应”(Becker 和Henderson,2000;List 和Mchone,2003;周浩和郑越,2015)。也有学者发现,新建企业倾向于布局在环境规制水平较低的行政边界地区,从“边界效应”的角度揭示了“污染避难所效应”的存在(杨昕等,2014)。究其原因,一方面,在新古典技术不变的静态视角下,环境规制提高了企业引入污染治理设备、污染技术研发同与之配套的劳动力人员聘用成本,也提高了相关的财务费用和管理费用,这间接提高了企业的选址成本。在实现企业污染外部性内部化的同时,也显著降低了企业的期望利润(Feiock 和Rowland,1990;Gary,1987)。另一方面,从技术变化的动态视角来看,环境规制还可能会激励企业提高创新水平应对环境规制压力,具有促进企业创新与技术进步的波特效应(创新补偿效应)(Lanoie et al.,2008;Porter,1991;Porter和Vandelinde,1995)。在波特效应的影响下,很多地区即便提高环境规制水平,企业依然倾向于选择落户,“污染避难所效应”失灵。比如,吴磊等(2010)构建了一个环境规制与企业进入壁垒的理论模型,发现环境规制有利于吸引企业选址。张彩云等(2018)发现,短期内,环境规制不利于新建企业选址落地,对新建企业选址存在非线性的影响关系。与之不同的是,吴磊等(2010)构建了一个环境规制与企业进入壁垒的理论模型,发现环境规制有利于吸引企业选址,周长富等(2016)发现环境规制对新建企业选址有区域异质性,促进了东部地区FDI 的流入,但却抑制了中西部地区FDI的流入。

分权体制下,环境规制“污染避难所效应”的发挥可能依赖于中央与地方政府、地方政府之间的策略互动。一方面是中央与地方政府的策略互动,环境政策可能会成为中央和地方政府博弈的重要工具。其中,财政分权体现了中央与地方政府之间的策略互动行为,分权水平较高可能有助于提高环境规制的执行力度,加大环境公共产品保障供给。另一方面是地方政府之间环境规制“逐底竞争”,地方政府拥有执行环境规制的自由裁量权,为了吸引流动性资源可以降低环境规制标准,其他地区会模仿邻近地区的环境政策,从而陷入“逐底竞争”的恶性循环(Otates和Schwab,1988)。

基于以上分析可知,本研究关注的问题是:环境规制是否影响企业的行业选择“污染避难所效应”?中央与地方政府策略互动对“污染避难所效应”的发挥存在何种影响?环境规制对不同污染密集程度、生产率以及所有制企业的“污染避难所效应”是否存在差异?本文的研究贡献在于:一方面,在理论上基于演化博弈的视角探讨环境规制“执行”与企业“新建”决策的博弈关系,探讨新建企业“污染避难所效应”存在的理论机制以及中央与地方政府策略互动对这一效应发挥的影响。另一方面,实证上有别于区域研究视角,基于准自然实验(Quasi-experiment)的方法,探讨中国历年清洁生产标准政策对行业新建企业选址的影响。有助于克服污染治理投资、政府环保支出、排污费、环保税、污染物排放处置率和达标率环境规制指标(Mani 和Wheeler,1997)的内生问题和企业自选择效应(Mani 和Wheeler,1997;Eskeland 和Harrison,2003)。考虑到数据的连续性以及可得性,本文基于中国工业企业数据库2000—2013 数据库微观数据①,采用多期DID方法对行业层面“污染避难所效应”的存在性、异质性以及影响机制等进行检验。问题的解决对于引导环境规制政策从末端治理向过程管理转变,提高环境规制行业针对性,提高行业资源配置效率以及促进产业绿色转型升级有重要意义。

二、理论机制及命题假说

引入了中央、地方政府与企业演化博弈的视角,在一个多主体博弈的分析框架内,深入剖析环境规制政策执行对于企业新建决策的影响机制,讨论中央与地方策略互动行为在其中起到的作用,并针对演化博弈分析提出相应的命题假设。

1.模型假设

基于不完全理性假设,构建一个包含地方政府、中央政府、企业3 个博弈主体的演化博弈模型,探讨不同博弈主体之间的互动博弈关系,除探讨地方政府执行中央环境规制政策对新建企业选址的影响,并借以验证“污染避难所效应”外,更侧重于观察中央与地方政府策略互动对“污染避难所效应”发挥的影响。

第一,博弈主体及博弈策略。设定演化博弈主体={1,2,3}={地方政府、新建企业、中央政府},而且不同的主体都是有限理性决策者,中央政府可视为地方政府的上一级行政单位,每一次博弈从3 个决策群体中抽取某一个体进行重复博弈。地方政府策略集界定为S1={执行,不执行},“执行”是指地方政府严格贯彻中央环境规制政策,出台一系列针对企业的污染治理政策,“不执行”是指地方政府不重视环保督察,对污染治理采取听之任之的态度;企业面临的策略集是S2={新建,不建},“新建”意味着企业有利可图并在当地建厂,一般而言,在污染避难所假说作用下,宽松的环境规制政策降低了企业预期环境成本,有助于提高企业的期望利润和选择新建的概率,反之则反是;对中央政府而言,中央政府对地方政府的环境治理具有监督的责任,其策略集S3={监督,不监督},“监督”是指对地方政府补贴或者处罚,“不监督”则意味着不监管。

第二,博弈主体策略选择概率。地方政府选择环境规制“执行”策略的概率是x,选择“不执行”策略的概率是1-x;企业选择新建策略的概率是y,选择不建的概率是1-y;中央政府选择监督的策略是z,选择不监督的策略是1-z;而且x∈(0,1),y∈(0,1)以及z∈(0,1)。

2.参数设定与收益支付矩阵

基于环境规制与企业选址的相关理论,对地方政府、新建企业与中央政府等不同博弈主体的成本与收益参数进行假定。对地方政府而言:地方政府的固有收益是V,执行环境规制的收益是h,执行成本是C1,执行环境规制带来经济损失是G,不执行环境规制的损失是P。对新建企业而言:企业新建利润为L1,进入成本为C,当L1>C企业才会选择进入,企业不建于此而维持在其他地区生产的收益L2。中央政府的初始收益为Z,监督的成本为C2,不监督的监督成本是0。

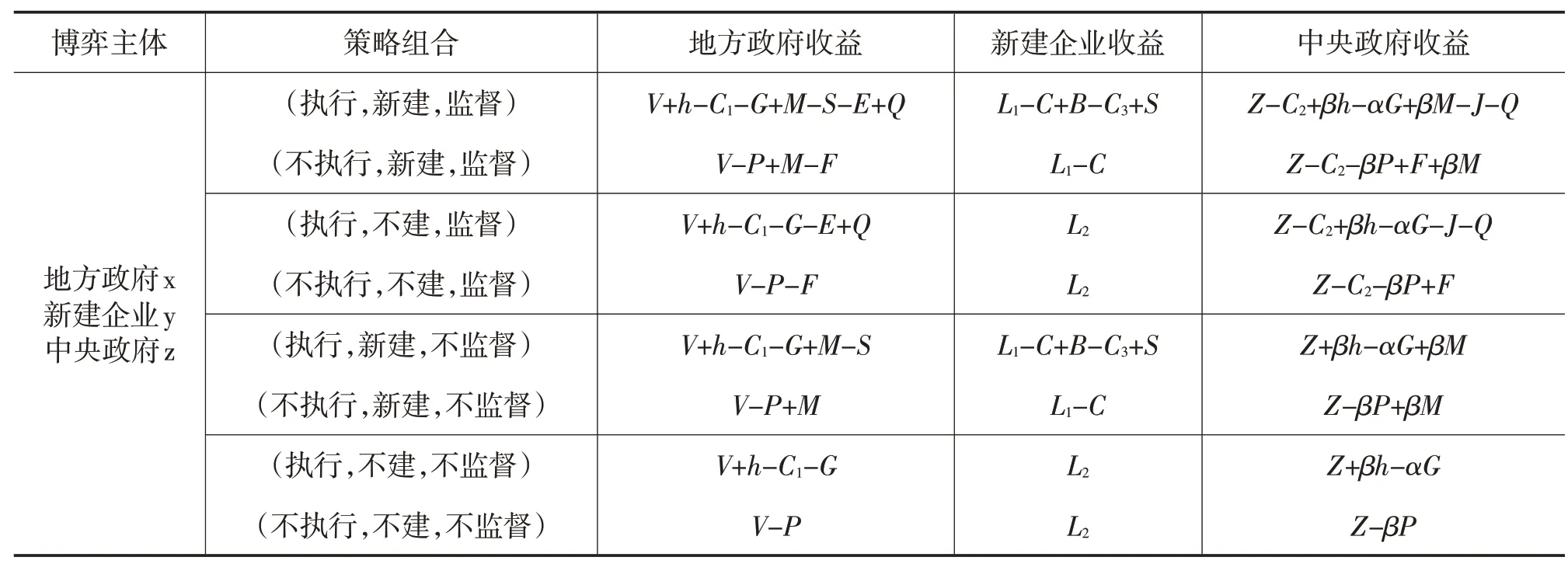

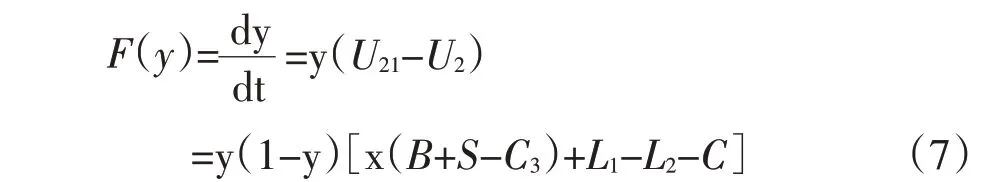

除以上个体的独立行为外,还有必要进一步假定博弈主体之间的策略互动结果:(1)政府执行给新建企业的遵从成本C3,也会给企业带来一定的波特效应B;新建企业给地方政府带来了经济收益为M;政府执行会给新建企业一定的环境补贴S。(2)中央政府与地方政府的策略互动是影响地方政府环境规制政策执行的重要制度因素(潘峰等,2015),取决于中央对地方的监督成本、中央环境支出以及地方环境收益及对中央的收益贡献等,因此有地方政府执行为中央贡献的收益是βh,其中β反映了地方政府对中央政府环境规制收益支付系数,α反映环境规制政策造成的经济损失系数,带来的经济损失αG;中央监督成本J以及中央环境支出E,给地方政府环境治理的专项补贴Q;地方政府不执行给中央带来的环境损失是βP;中央监督对地方政府罚款是F。(3)企业与中央互动:企业新建为中央创造的收益为βM。表1反映了地方环境规制执行、企业新建以及中央监督等动态演化博弈下的收益支付矩阵。

表1 博弈主体策略组合及收益支付矩阵

3.博弈主体的期望收益

在不同的博弈策略选择下,对企业、地方政府和中央政府等博弈主体的合作和非合作策略的期望收益进行计算(计算过程略),可知企业选择“新建”与“不建”策略期望收益分别是U21与U22:

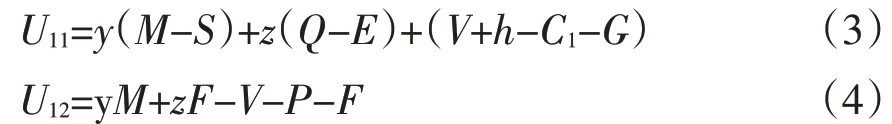

地方政府选择“执行”与“不执行”的期望收益分别是U11与U12:

中央政府选择“监督”与“不监督”的期望收益分别是U31与U32:

4.演化稳定策略与命题假设

企业新建选址决策不仅与环境规制强度有关,还取决于中央政府对地方政府环境规制政策的监督力度。在地方政府、企业、中央政府三者之间的8种博弈策略组合中,假定地方政府规制政策以及中央监督决策对于新建企业而言是外生的,重点探讨地方政府环境规制执行影响新建企业选址的演化稳定策略,中央与地方政府之间的策略互动行为。

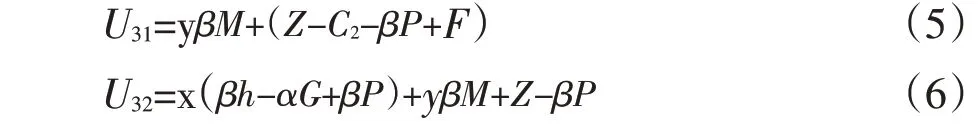

第一,地方政府“执行”与企业“新建”机制。基于复制动态机制原理,企业群体“新建”复制动态方程为:

基于F(y)=0 可求出复制动态方程的三个演化均衡点分别是:

那么对y求解一阶导数可知:

因此有:

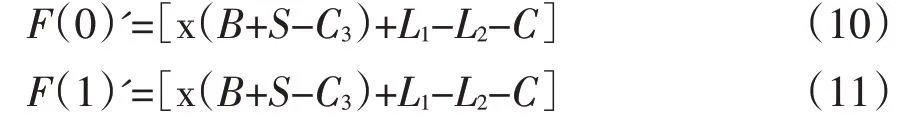

其中,B 为环境规制的波特效应,C3 为遵从成本效应,S 则为企业污染治理补贴收入,则B+S-C3表示环境规制执行给企业新建带来的期望收益:一方面,如果这一数值大于0或者(B+S-C3)>0,则当x>x*时,F'(0)>0,F'(1)<0,因此y=1 是演化稳定策略,当地方环境规制给企业新建带来的预期收益大于0,地方环境规制执行概率越高,则企业新建的概率也就越大,原因在于波特效应以及地方补贴效应对企业具有主导影响;当x 第二,中央与地方策略互动演化博弈机制。遵循复制动态方程建立、求解复制动态方程演化均衡解和演化稳定策略讨论的步骤,一方面对中央政府“监督”与地方政府“执行”策略的演化博弈关系进行了分析,另一方面讨论了地方政府“执行”影响中央政府“监督”的演化稳定策略,揭示了中央与地方政府之间的策略互动行为,限于篇幅未呈现演化相位图及计算过程。 图1 地方政府影响企业决策的演化相位图 总结可知,中央与地方政府策略互动对环境规制政策效应存在一定的影响,将会影响环境规制“污染避难所效应”的发挥。中央与地方政府之间、地方政府之间在环境规制的执行上都存在一定的策略行为,对环境规制的执行产生影响,而不同主体之间博弈策略行为的机制根源都来自中央与地方政府的财权事权分配关系。1980 年的“分灶吃饭”和1989年的“财政包干”制度将竞争机制引入公共领域,1994年推行的以财政收入集权为特征的分税制改革,显著增加了地方政府的实际支出责任,加剧了地方政府税收竞争、政治晋升以及就业保障的压力,构成了地方政府竞争制度根源(傅勇和张晏,2007;贾俊雪等,2011),在此背景下,环境政策成了地方政府横向竞争以及中央与地方博弈的重要工具,一方面,严苛的环境规制标准会在一定程度上造成经济损失、污染密集产业破产,并引发失业问题,地方政府倾向于采取“竞争到底”的方式降低环境标准,吸引污染密集型企业的流入,而财政分权则进一步强化了地方政府环境规制不完全执行问题,削弱了环境规制的政策效果。另一方面,财政分权体现了中央与地方政府之间的策略互动行为,财权上收将会进一步加大地方政府竞争的压力,而财权下放则有助于缓解地方政府的压力,财政分权则有助于提高环境规制的执行力度,导致拥有较高财政自主权的地区倾向于提供更多的公共产品支出(包括环境公共产品支出),而以上两种力量都可能会弱化环境规制的“污染避难所效应”。可得命题2:多主体博弈下,中央与地方政府的策略互动会抑制环境规制的“污染避难所效应”,这一效应的发挥取决于“竞争到底”机制下环境规制的不完全执行和地方公共产品支出水平。 为进一步克服环境规制政策的内生问题,估计环境规制政策的净效应。选择以环境保护部(原国家环境保护总局)历年针对制造业行业出台及实施的清洁生产标准政策为准自然实验,考虑到清洁生产标准政策的多时点冲击属性,将在基于倾向得分匹配法筛选样本的基础上,进一步基于多期DID模型开展相关命题的检验。 长期以来,环境规制多采用末端治理模式,容易产生运行成本高、污染转移等问题。自2003年以来,针对具体行业的环境规制,中国环境保护部(原国家环境保护总局)公布和实施了56项清洁生产标准,包括2003 年的3 项,2006—2007 年集中实施的22项以及2008—2010年出台的31项修正标准。行业分布集中在钢铁、造纸、化工、金属冶炼等高污染行业,对企业生产工艺与装备、废物回收利用、资源能源利用、污染物产生、产品和环境管理等全过程管理提出了要求。清洁生产标准为清洁生产环境评价和审核提供了技术支持,是中国清洁生产的环境评价和审核的重要依据,公布了清洁生产标准的行业比其他行业面临着更加严格的环境规制。2016年国家发布的《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》,明确规定,通过列表的方式,提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单,并说明清单制定的主要依据、标准和参考指标。清洁生产标准规制的实施将末端控制转为过程控制,是环境规制策略的重大转变(韩超和胡浩然,2015)。 基于《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)的标准调整以及4 位数行业代码可识别的原则,选择其中的28 项制造业行业的清洁生产标准作为外生政策冲击(见表2),探讨其对新建企业选址的“污染避难所效应”的影响。 表2 环保部清洁生产标准 第一,多期DID模型。由于清洁生产标准政策在多个年份实施,基于Beck et al.(2010)的多期DID模型设定,以清洁生产标准政策实施为外生政策冲击事件,以检验行业维度“污染避难所效应”的存在性,基础模型如下: 其中,被解释变量Y代表新建企业变量,包括行业新建企业虚拟变量(N)或新建企业数量(CN),t代表年份,j 代表行业。企业区位选择取决于期望利润,参考list和Mchone(2000)的研究,在企业备选空间数量较多、备选空间较小的条件下,将企业的区位(行业)选择问题转换为新建企业选址(行业)问题。 被解释变量为新建企业虚拟变量N 和行业新建企业数量CN。在中国工业企业数据库中,若数据库中企业开工时间与样本观察时间一致,则被识别为新建企业(周浩和陈益,2013)。行业新建企业数量则来自于行业新建企业数量的加总。 核心解释变量为清洁生产标准政策冲击变量Treat。不同于仅有一年政策冲击的DID研究,多期DID方法则将不同政策实施年份对应的行业均识别为政策冲击行业,回归模型中仅包含政策冲击时间与政策冲击行业两类信息的政策虚拟变量Treat(Gentzkow,2006)。考虑到环境规制政策效果的滞后效应,将政策冲击一期(及之后年份)的行业设定为Treat=1,其他未受到政策冲击的行业设定为Treat=0②。 控制变量Ζjt包括:(1)行业集聚指数(CICA),基于中国工业企业数据库中每个企业的行政区划编码和街道、地址信息与百度API数据库进行了编码匹配,识别出了283 万家企业的经纬度地理信息数据,进一步计算了城市维度的企业经度变异系数(CVLO)和维度变异系数(CVLA),因此可计算行业集聚CICA=-ln(CVLO×CVLA);(2)行业平均工资(CICW),反映行业的平均用工成本;(3)行业平均中间投入品(CIC),反映了行业间产业关联水平;(4)δt为时间固定效应,fj为行业固定效应,εit为残差扰动项。 第二,数据来源与描述统计。本文的数据来源于2003—2013 年中国工业企业数据库数据。中国工业企业数据库涵盖了全部国有工业企业以及规模以上(主营业务收入在500 万元及以上,2011 年提高到2000万元)的非国有工业企业根据实际需要对数据库进行了如下处理。首先,匹配合并。参考Brandt et al.(2012)的研究,以“法人代码”“企业名称”“地区(市、县)”“电话号码”“行业代码(三位数、四位数)”“主要产品”“开工年份”“邮政编码”“登记注册类型”“国有控股情况”等10 个基准变量,逐步分邻近两年、邻近三年、最后统一匹配到全体年份的非平衡面板数据集。其次,剔除异常值。删除核心指标缺失或为负的样本,包括企业总资产、工业总产值、实收资本以及固定资产净值年平均余额等指标;删除与一般会计准则不符合的样本,如总资产小于流动资产、总资产小于固定资产以及利润率大于1;删除就业人数小于8人的企业。最后,价格平减。为消除通胀膨胀的价格影响,以样本初始年份1998 年为基期,利用工业生产者价格指数、工业生产者购买价格指数以及固定资产投资价格指数分别对工业总产值、中间投入、本年折旧、固定资产合计及固定资产净值年平均余额进行价格平减。表3呈现了主要变量的描述性统计结果。 表3 主要变量的描述性统计 对环境规制影响行业维度“污染避难所效应”的存在性进行检验,在此基础上,进一步分析财政分权的调节机制,以及研究结论在污染密集度、企业生产率以及企业所有制等不同维度的异质性,最后对行业“污染避难所效应”的微观机制进行讨论,具有较高的现实意义和应用价值。 为尽力确保政策冲击前实验组与对照组的样本一致性特征,借鉴Bludell et al.(2000)和Heyman et al.(2007)的相关研究,基于倾向得分匹配法(PSM)对政策冲击年份的样本进行逐年匹配,以剔除两组得分差异较大的样本③。表4 呈现了PSM-DID方法下的基准估计结果。 第一,环境规制的行业层面“污染避难所效应”显著存在。列1与列2中环境规制政策Treat系数均显著为负,说明清洁生产标准政策的实施显著降低了行业新建企业数量以及抑制了企业新建概率,从行业层面证实了“污染避难所效应”的存在性。这意味着,作为典型的源头控制、过程管理型环境规制政策,中国历年实施的清洁生产政策显著提高了污染密集型行业的污染治理成本,有助于通过推动企业动态化进入与退出市场,促进资源优化配置与产业结构转型升级。这一结论是对既有研究中区域维度“污染避难所效应”的重要补充,为环境规制促进行业企业动态化行为以及优化行业资源配置提供了证据。此外,研究结论还证实了清洁生产标准这一严格的命令—控制型环境规制政策的有效性,其能够在一定程度上克服环境污染治理的市场失灵问题,是对当前中国实施市场导向型环境规制政策的有益补充。 第二,中央与地方策略互动行为弱化了环境规制“污染避难所效应”。以财政分权作为中央与地方策略互动代理变量,研究发现,表4 列3 和列4 中环境规制与财政分权的交互项Treat×CFD系数均显著为正,表明中央与地方在环境规制政策的策略互动行为在一定程度上抑制了“污染避难所效应”的发挥,财政分权水平越高,环境规制则更有利于新建企业数量的增加,亦即,地方财政分权水平的提高有利于提高对企业选址落户的吸引力。可能是因为,一方面,地方财政分权水平越高,则可能会面临更加严重的环境规制不完全执行问题,弱化了环境规制的合规成本效应。在宽松的环境政策下,企业所承受的环境成本也就更低,有助于吸引一些污染密集性行业流入。除了对中央环境规制政策的不严格执行,在当前的绩效考核下,由于严苛的环境规制标准会在一定程度上造成经济损失、污染密集产业破产,并引发失业问题,因此地方政府还倾向于采取“竞争到底”的策略,通过降低本地环境规制水平吸引污染密集型企业流入。另一方面,财政分权可能强化了环境规制的波特效应。财政分权水平越高则对应着更高的地方公共产品支出,包括环境公共产品的保障供给,有助于促进绿色技术研发投入以及引进污染处理设备,强化了环境规制的波特效应,环境规制的提高反而会提高企业的迁入吸引力。 表4 基准模型:PSM-DID估计 环境规制对新建企业的影响存在污染密集度、企业生产率以及企业所有制方面的异质性特征。鉴于此,对高污染行业HP与低污染行业LP、高生产率HTFP与低生产率LTFP、国有企业STATE以及非国有企业NSTATE 样本进行了区分和设定④。由于关注的重点是环境规制对行业新建企业数量的影响,因此在样本划定之后,对行业新建企业数量进行了重新计算。表5呈现了环境规制对行业新建企业数量的影响异质性。 第一,环境规制“污染避难所效应”具有污染密集度异质性,对低污染企业的影响效应更突出。表5 中的列1 和列2 检验了环境规制政策效果的行业异质性,环境规制对高污染行业和低污染行业的影响系数分别为-13.24和-37.98,且均通过1%的显著水平检验,行业“污染避难所效应”显著,但环境规制对低污染企业的抑制作用更强。这一结论与张彩云(2018)研究结论类似,说明不能对所有行业实施“一刀切”的环境规制水平,对不同污染程度行业制定不同的环境规制标准。原因在于,环境规制的最优结果是吸引低污染、高效率企业进入行业,抑制高污染、低效率企业进入,从而实现优化行业内资源配置效率的目的。 第二,环境规制“污染避难所效应”具有企业效率异质性,对低效率企业的影响效应更突出。列3与列4 显示,环境规制对不同效率的新建企业都有一定的抑制作用,“污染避难所效应”显著,但环境规制对低效率企业新建的抑制作用更明显,与高效率企业相比,环境规制对低效率企业合规成本效应更显著,为了规避环境规制成本,低效率企业更倾向于进入环境规制标准较为宽松的行业。 第三,环境规制具有企业所有制异质性,对非国有企业的影响效应更突出。表5列5和列6显示,环境规制对国有企业及非国有企业都有显著抑制作用,行业“污染避难所效应”显著,但对非国有新建企业的数量抑制作用更强,可能是因为国有企业的预算软约束特征在一定程度上缓解了环境规制所带来的合规成本压力。另外,国有企业资金实力雄厚,有较强的人才引进和绿色技术研发激励,波特效应更显著。相比而言,非国有企业对环境规制成本更加敏感,缺乏绿色技术研发投资激励。 表5 环境规制“污染避难所效应”异质性检验 环境规制显著降低了政策冲击行业的新建企业数量,行业“污染避难所效应”显著。表6 试图揭示其内在微观机制,列1 至列4 分别以新建企业虚拟变量N、企业利润率PRATE、企业管理费MFEE以及企业全要素生产率lnTFP_OP 为被解释变量,并将企业管理费与企业全要素生产率作为环境规制“合规成本效应”与“波特效应”的代理变量。结果显示,列1 中环境规制显著抑制了企业新建的概率,从微观层面证实了“污染避难所效应”的存在。列2 中环境规制显著降低了企业的利润率水平,这一结果成为企业流向高环境规制行业的负向激励。列3 和列4 分别从合规成本效应(或遵从成本效应)与波特效应的视角,检验了环境规制影响企业利润水平的内在机制,结果显示,环境规制显著提高了企业的管理费用,与企业环境治理费用支出密切相关,但波特效应不显著。这一结论符合理论机制中演化稳定策略的演变,环境规制激励企业实现了从{执行,新建}到{执行,不建}的演化稳定策略的转变。 表6 环境规制“污染避难所效应”的机制检验 本文的创新之处在于,首次基于演化博弈的视角探讨行业“污染避难所效应”的存在机制。进一步,为缓解环境规制的内生问题以及评估政策“净效应”,以历年环保部出台的清洁生产标准政策为准自然实验,并基于中国工业企业数据库微观数据和多期DID模型,对相关命题进行了实证检验。结果发现:清洁生产标准政策的实施显著降低了行业内企业新建概率和新建企业数量,证实了行业维度“污染避难所效应”的存在性;中央与地方策略互动行为在一定程度上抑制了这一效应的发挥;新建企业的“污染避难所效应”具有显著的污染密集型、企业效率以及所有制异质性特征,环境规制对低污染企业、低效率企业以及非国有企业的“污染避难所效应”更显著。进一步,根据相关结论得到了以下政策启示。 研究从行业层面证实了行业维度“污染避难所效应”的存在以及中国清洁生产政策的有效性。结果证实,严苛行业清洁生产标准政策显著增加企业污染治理支出压力,倒逼行业内部企业进入与退出的动态化,政策起到了立竿见影的效果。而且研究结论还表明,严格的命令—控制型环境规制政策在一定程度上能够克服环境污染治理的市场失灵问题,是多元环境规制政策工具的不可或缺。但在当前中国工业企业污染防治中,依然存在着重末端治理、轻污染预防与过程管理的问题,清洁生产理念不仅未能在企业环境管理中得到广泛重视,在制度建设以及工作任务推进方面也未被列为生态环境保护工作的重点。这就要求,强化落实当前出台的一系列清洁生产标准政策,加快推进工业环境治理从末端治理向污染预防与过程管理转型,对企业生产工艺与装备、废物回收利用、资源能源利用、污染物产生、产品和环境管理等全生命周期过程进行环境监管;进一步加强宣传与执法力度,引导企业树立“绿色青山就是金山银商”以及“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的观念,提高企业污染预防与过程管理意识。 研究结论证实,分权体制下地方政府存在的环境规制不完全执行行为可能会导致“污染避难所效应”不显著,使得清洁生产政策的有效性大打折扣。这就要求,一方面,持续深化环境监管制度改革,推动环境监管从传统的“督企”到新时代“督政”的垂直监管模式转变,将环境治理效果的检查对象由企业转向地方政府,实现中央环保督察的法治化、常态化、制度化,有效约束与减少地方环境治理不作为行为,弱化地方政府环境规制不完全执行激励。同时,为进一步提高环境垂直监管效果,可考虑将中央环保督察结果作为地方官员晋升与绩效考核的重要指标,提高环境绩效考核权重,破解中央与地方目标激励不相容难题。另一方面,中国环境治理具有典型的属地管理责任特征,导致分权体制下地方政府的环境治理压力日益增加,需要不断完善中央与地方治理结构,创新相应的制度安排,提高环境治理效率。未来,要持续深化财税体制改革,提高中央在地方环境治理中的责任,加大对地方环境治理的政策支持力度,减少地方环境治理财政支出压力,实现地方财权事权相匹配,通过赋予地方政府更多财权以及减少环境治理事项支出责任的“双管齐下”方式,保障地方环境公共产品有效供给。 研究证实,新建企业的“污染避难所效应”具有显著的污染密集型、企业效率以及所有制异质性特征,环境规制对低污染企业、低效率企业以及非国有企业的“污染避难所效应”更显著,而且还表现出以财政分权水平为代表的空间分异特征。这就要求,对高污染、低效率的行业企业出台更为严苛的环境规制标准,激励企业加大污染治理投入,引进治污处理设备,提高企业环境治理能力。此外,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,利用市场机制推动企业进入和退出的动态化,提高行业资源配置效率。加大对高效率、低污染企业的研发支持力度,给予其一定的污染治理设备引入补贴支持,实现企业环境污染外部性内部化。提高市场化水平高、环境治理激励强的东部发达地区环境规制强度,针对规模较大、技术水平高、污染治理任务重的行业领军企业,出台更精准的环境规制政策,充分发挥企业的规模、资金、人才、研发优势,激发企业绿色技术创新的波特效应,以环境规制政策倒逼企业绿色创新转型升级。 随着生态文明建设的不断推进以及“两山论”的日益深入人心,污染防治理念将实现从末端治理向预防为主、过程管理的思维方向转型,“十四五”时期工业领域污染预防与治理将成为企业绿色转型发展的主线任务,迫切要求出台针对性的清洁生产规划以及不断创新工作机制,以保障清洁生产工作的顺利推进。具体而言,首先,要进一步强化顶层设计,依据《中华人民共和国清洁生产促进法》,在“十四五”时期加快出台国家层面的清洁生产规划,由地方出台配套规划以及行动计划;其次,成立由国务院牵头的清洁生产推进工作小组,解决清洁生产标准与政策碎片化问题。中国清洁生产政策出自多个部委,除了由生态环境部主导出台的清洁生产标准外,还包括由国家发展和改革委员会与生态环境部、工业和信息化部等部委联合发布的清洁生产评价指标体系,以及国家发展和改革委员会单独发布的清洁生产政策等,清洁生产标准与政策碎片化问题突出。因此,有必要成立中央层面的清洁生产专门工作小组,完善多部门协调机制,解决多部门博弈、信息不对称以及政策碎片化等问题。最后,实现清洁生产工作机制与环境管理制度的高效衔接。在中央环保督察、排污权许可证、企业清洁生产审核等环境管理制度建设领域,通过不断完善清洁生产工作机制,以及做实、做细清洁生产推进工作,寻求两者的有效结合点,不断创新清洁生产促进工业污染防治、产业节能减排与升级改造的新模式。 注释 ①本文选择国家统计局2000—2013 年的企业数据样本,主要是基于以下两个原因:第一,与生态环境部清洁生产标准政策出台时间区间(2003—2010 年)相匹配,以更好地利用准自然实验思维探讨这一环境规制政策对微观企业的影响。2003—2010年,针对具体行业的环境规制,中国环境保护部(原国家环境保护总局)公布和实施了56项清洁生产标准,包括2003 年的3 项,2006 至2007 年集中实施的22 项以及2008—2010出台的31项修正标准。除此之外,为了估计出政策的“净效应”,准自然实验思维下的DID方法也要求,对政策效应的讨论也尽量限定在政策冲击后的较短时间内(通常是1—3 年)。第二,选择这一区间是为了保证数据在时间与地区连续性。根据国家统计局以及清华大学中国经济社会数据研究中心的数据资源,最新规上企业财务数据已经公开至2016年,但仅有北京、上海以及浙江3个省区的年度数据,且仅按10%的比例随机抽取。这一数据既无法满足本研究的地区全面性要求,也不符合准自然实验方法的要求。综上,本研究选择中国工业企业数据库2000—2013年数据库微观数据展开相关分析。②这一设定有助于缓解企业新建时间为政策冲击之前所带来的效果高估问题,比如,环保部针对原油加工及石油制品制造行业(2511)的政策实施日期是2003年6月1日,那么很有可能相关行业企业的新建时间发生在2003年1月1日至2003年6月1日之前,与政策冲击无关,因为环保部公布的清洁生产目录中,仅能识别政策冲击时间,无法获得更多企业新建的时间信息,若在2004 年设定time=1,至少保证从2003 年6 月1 日开始实施的环境规制政策有了半年的执行效果。③具体思路是:以政策冲击Treat为被解释变量,以企业工业增加值、企业就业人数、企业年龄以及企业的流动资产合计等变量为解释变量,基于Probit模型计算企业的倾向得分值,进一步,采取半径匹配法(Radius Matching Method)在政策冲击行业内寻求未受到政策冲击行业的匹配样本,结果得到一组新的企业Ap={T,Cp},其中T表示受到环境规制政策冲击的行业,Cp表示匹配后未受到环境规制政策冲击的企业。以2006年为例,基于倾向得分匹配法剔除了680 家企业,通过对倾向得分匹配平衡性检验发现,变量匹配后标准偏差均大幅度降低,匹配之后的t 值都从显著变得不显著,表明实验组与对照组特征不存在显著差异,在此基础上的PSM-DID 估计结果呈现了环境规制对新建企业选址影响的“净效应”。④具体而言,对高污染与低污染行业。本文基于相关研究对染密集型行业进行界定(李蕾蕾和盛丹,2018),将两位数制造业行业样本中的制造业中农副食品加工业,食品制造业,饮料制造业,纺织业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,造纸及纸制品业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶制品业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业设定为高污染行业HP,其他制造业行业设定为低污染行业LP。对于高效率与低效率行业。基于OP 法计算了企业全要素生产率,若企业全要素生产率大于中位数则定义为高效率企业,行业高效率企业样本为HTFP;反之则定义为低效率企业,行业低效率企业样本为LTFP。对于国有企业与非国有企业。将注册为国有企业或国有股权占比大于50%的企业定义为国有企业,其他则为非国有企业。因此,行业国有企业样本定义为STATE,行业非国有企业样本定义为NSTATE。

三、政策背景与实证设计

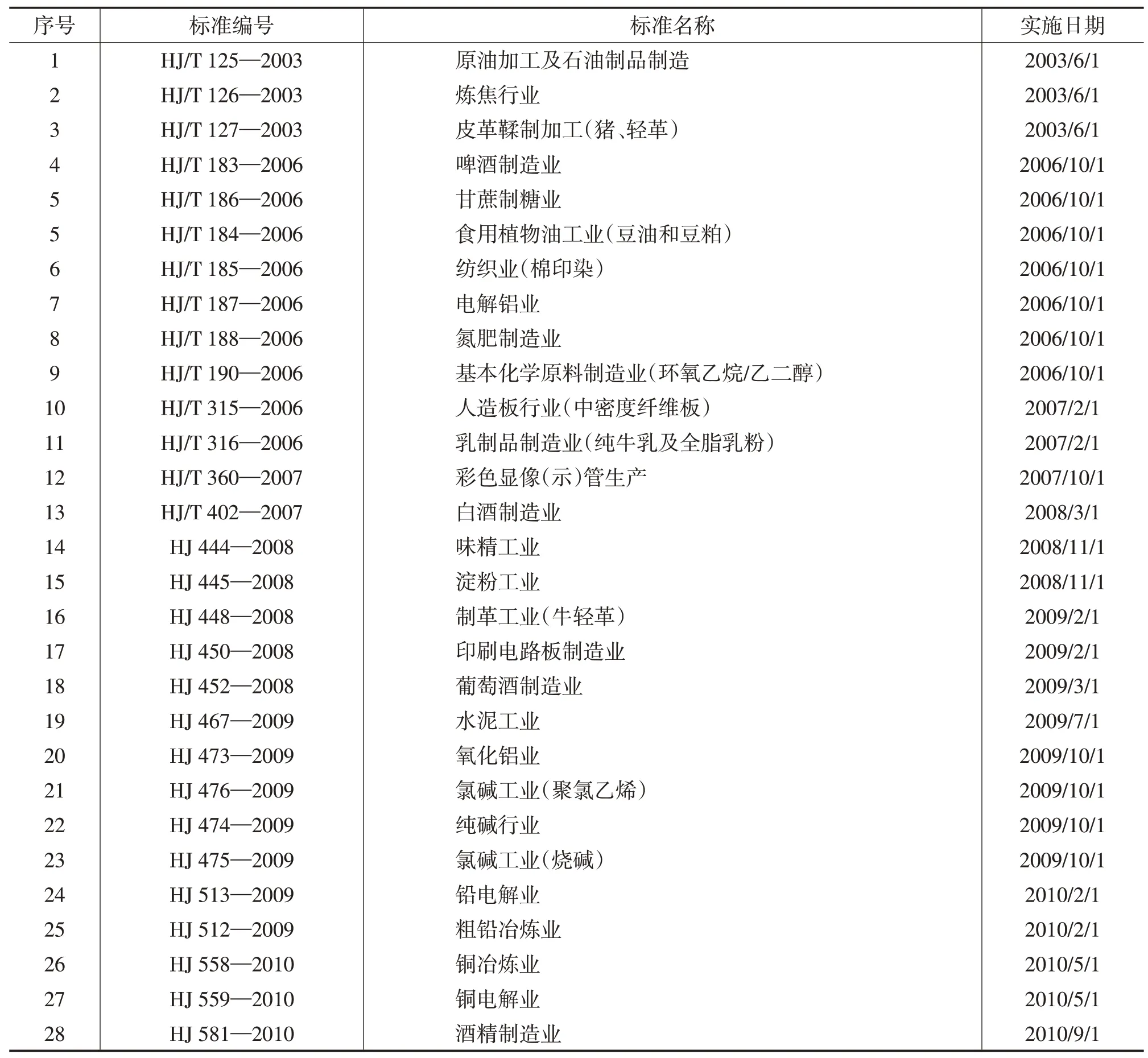

1.清洁生产标准政策

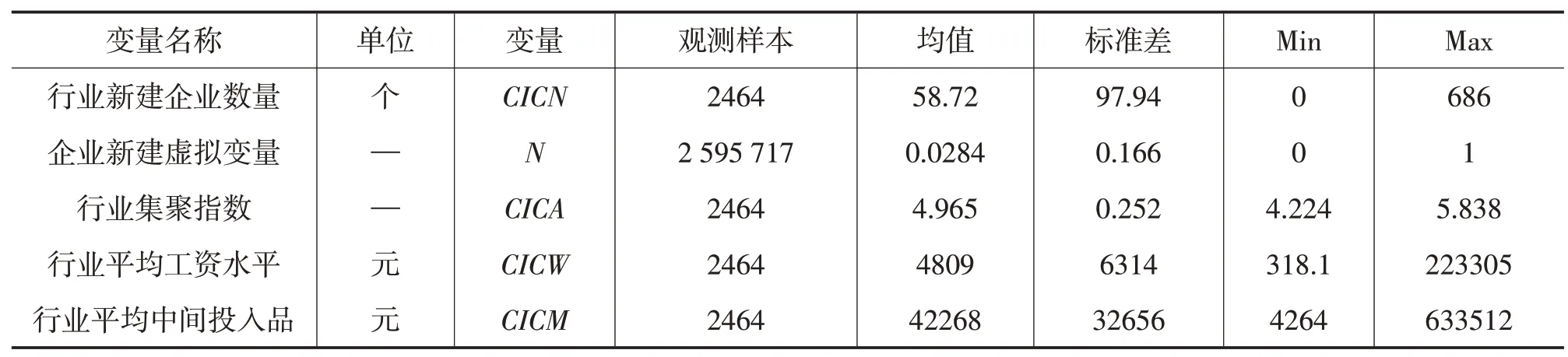

2.计量模型与变量说明

四、实证结果讨论

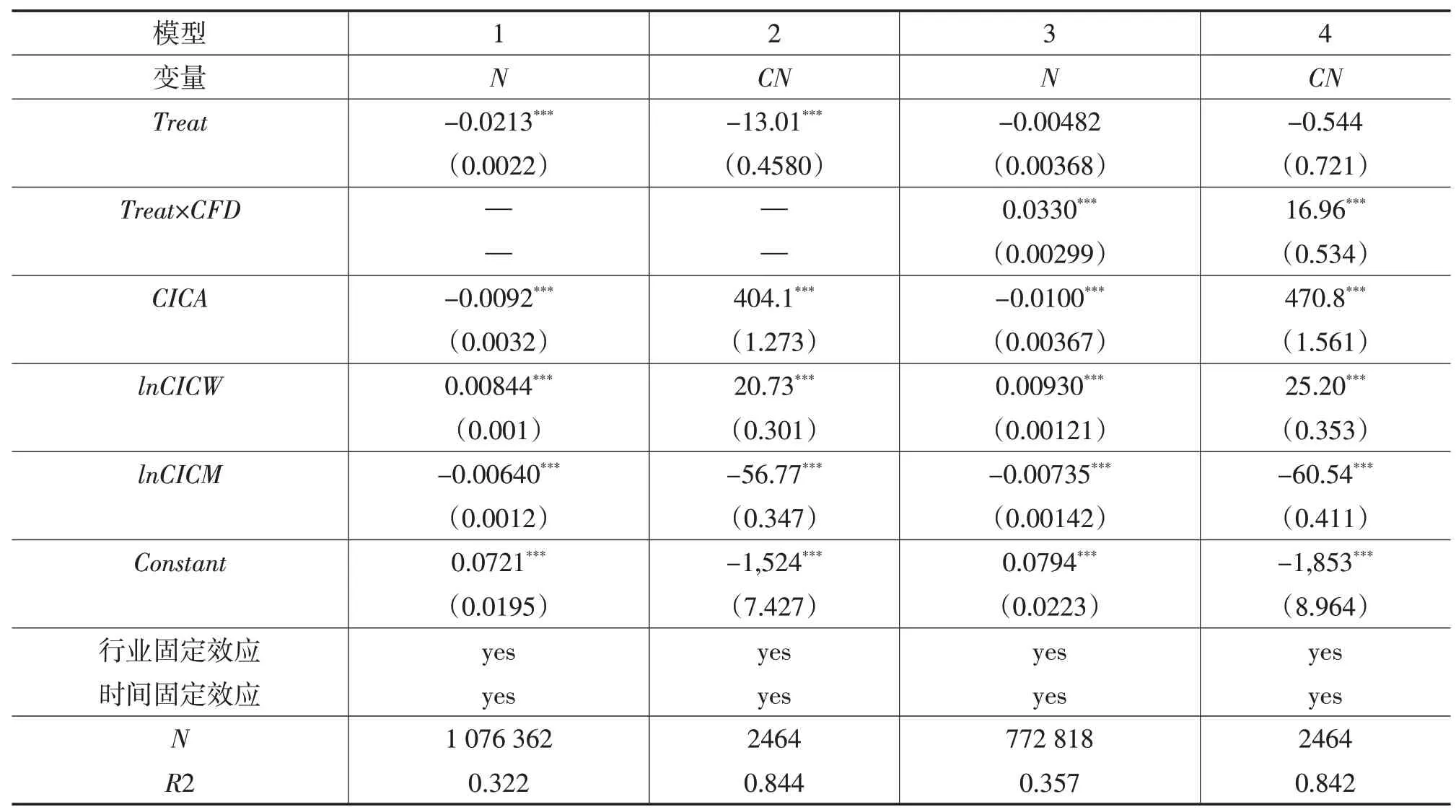

1.基于PSM-DID方法的回归结果分析

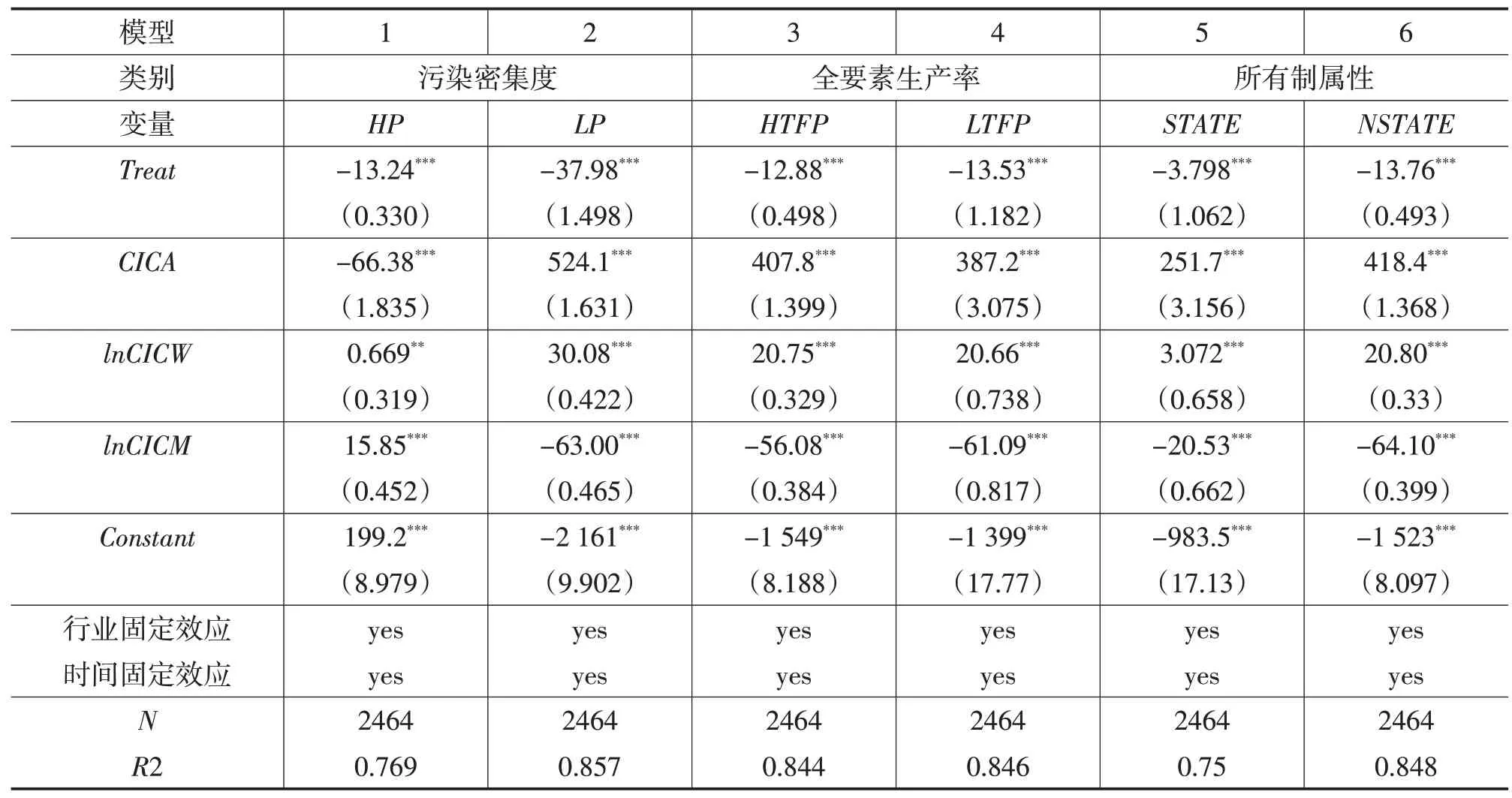

2.新建企业“污染避难所效应”的样本异质性特征

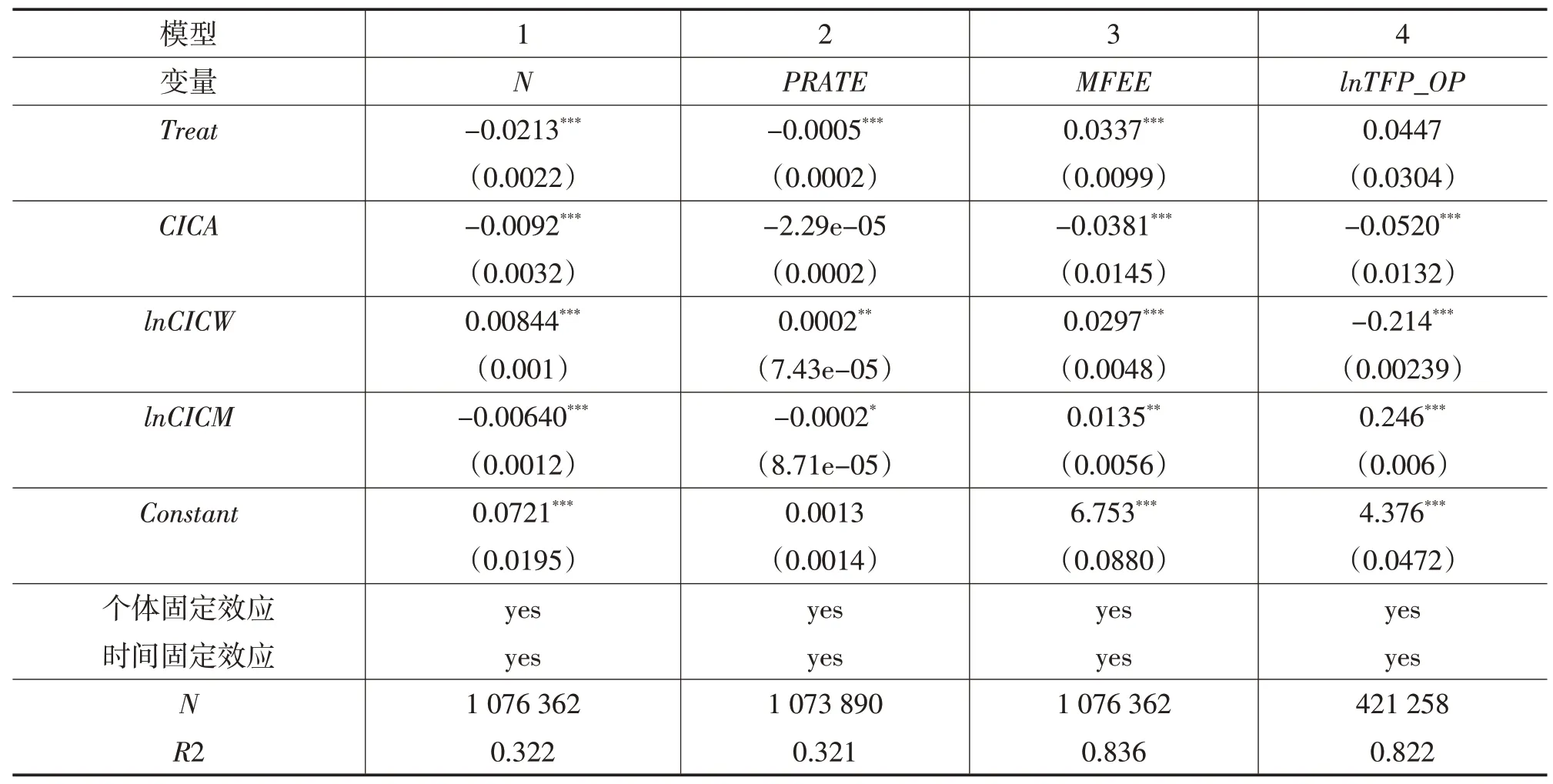

3.环境规制“污染避难所效应”的微观机制检验

五、研究结论与启示

1.加快推进工业环境治理从末端治理向过程管理转型,促进污染行业绿色转型升级

2.强化环境治理垂直监管,弱化地方政府环境规制不完全执行激励,保障地方环境公共产品有效供给

3.提高环境规制政策的行业和区域针对性,优化行业与区域资源配置效率

4.加快编制清洁生产规划,不断建立健全清洁生产工作机制