征地拆迁中不同群体社会认同的影响评价研究

郭晓勇

摘要:不同群体对征地拆迁的影响评价存在差异。实证资料表明,不同群体对征地拆迁社会认同的影响评价虽然总体上趋向正面,但政府工作人员群体的评价明显高于普通民众。基于此,要化解征地拆迁中错综复杂的社会矛盾,弥合不同群体之间认同评价的差异,需要在实践中推动“自上而下”规划性认同的重建,而如何寻找“自上而下”和“自下而上”认同度的契合点值得进一步探讨。

关键词:征地拆迁;政府工作人员;民众;社会认同;经济补偿

中图分类号:C913 文献标志码:A 文章编号:1009-3605-(2021)01-0087-09

工业化、城镇化、信息化和农业现代化同步推进是当前中国社会变迁的时代底色,因此,征地拆迁过程中的冲突不仅是一个利益补偿的问题,更牵涉到一场广泛而深刻的社会变迁过程中人们的心理适应问题。如何将对征地拆迁的“不满、怨恨、不公”心理转化成对国家现代化过程的支持与理解,这是形成从反抗性的集体认同到现代化发展的规划性认同的关键。但已有研究大都从制度、结构、利益、组织等层面发生的社会原因进行分析,认为“利益补偿不到位”或“法律制度建設不健全”是征地拆迁矛盾多发的主要原因,忽视了在信息化社会中,社会结构的深层次变迁所引发的社会分化。特别是信息化社会的来临为底层百姓发出自己的声音提供了便捷的通道,引起了社会结构和权力结构的深刻变化,加深了中国社会的结构分化、认同分化,从而引发社会矛盾频发,尤其是征地拆迁中的矛盾更是加剧了城镇化的风险。

在当前全面推进新型城镇化和城乡融合发展的大背景下,我们需要寻求全社会的价值认同来增强全民族的凝聚力、向心力和战斗力[1],并以此建构不同群体的共享城市“意义”,以促进社会进步,减缩社会代价。基于此,本研究拟通过对湖南省征地拆迁的实证研究,深入分析不同群体对征地拆迁的影响评价,进一步厘清不同群体对征地拆迁的社会认同差异,以更有效地推进征地拆迁矛盾的化解。

一、研究设计

(一)核心概念的界定

《国有土地上房屋征收与补偿条例》指出,因国家建设、城市改造等需要,经政府主管部门批准,可由建设单位对规划范围内的现有建设用地上的房屋及附属物进行拆除,对房屋的所有者或使用者进行迁移安置并给予一定补偿,这一过程就是我们平常所指的征地拆迁。本研究所指的征地拆迁既涉及内城区的城中村,也涉及城郊结合部,还包括纯粹的农村。

“社会认同”是指个体认识到自己归属于某一特定的社会群体,并从群体的特征和属性中赋予自己生活中情感和价值的意义。“规划性认同”是由卡斯特提出的,引起了国内外学术界的普遍重视。他将社会环境定位于网络化、全球化、城市化的历史情境中,指出由于信息的快速传播,人们在当代社会中更容易共享“意义”,规划性认同的形成就是共享“共同意义”的过程;并认为认同是被建构的,也是可以变化的[2]。

(二)资料来源

本研究的调查在湖南长沙、株洲、娄底、岳阳四市进行。居民问卷调查对象是四个样本区中的成年居民,年龄范围为20-70岁。政府工作人员问卷调查对象是四个样本区中的处级、科级干部及普通工作人员。为考虑到样本的代表性和科学性,考虑到调查对象的身份、年龄和职业对问卷回收质量的影响,此次问卷的抽样方法采取配额抽样的方法而非等额抽样。按照以上的抽样思路及方法,共对政府工作人员发放问卷150份,回收有效问卷133份,有效回收率为88.67%,居民问卷420份,回收有效问卷407份,有效回收率为96.9%。

为了进一步获得征地拆迁的感性材料,笔者在抽中的四个地区,分别用简单随机抽样法对四个地区的部分个体进行了深度访谈。

二、不同群体对征地拆迁的影响评价

对征地拆迁的影响进行评价分析,可以厘清社会不同群体对征地拆迁的整体认同程度,以及群体认同差异,有利于社会认同的整合。本研究首先对征地拆迁的整个影响进行评价,然后,对这种影响所涉及到的实质内容进行具体分析,具体操作是:影响评价+实质内容。评价标准是分值赋予,比如1分为“最不满意”,10分为“最满意”。调查对象根据自己的实际感受,对征地拆迁影响进行赋值。由于1分到10分是两个极端值,连接两个极端值的线构成了统计值的分布,中间值为6分,1-6分为“负面评价区间”,1-3分为“极端负面区间”,6-10分为“正面评价区间”,8-10分为“非常正面区间”。如果统计值散落在负面区间,这说明调查对象的总体影响评价趋于负面,如果统计值散落在正面区间,这说明调查对象的总体影响评价趋于正面。

(一)不同群体对征地拆迁的总体影响评价

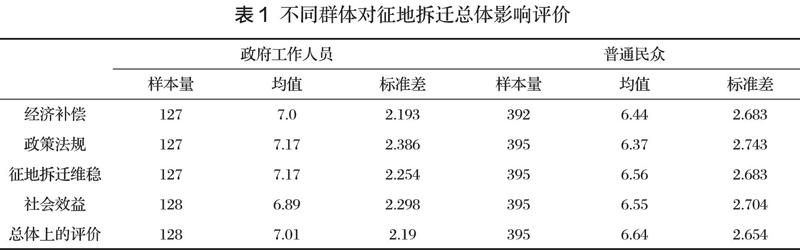

总体影响评价主要包括对经济补偿满意度、政策法规满意度、征地拆迁维稳满意度、社区和谐满意度以及总的影响评价共五个方面。具体评价结果如表1所示。

总体来看,无论是在经济补偿、政策法规、征地拆迁维稳、社会效益等具体事项上,还是在总体上,政府工作人员对征地拆迁的评价均高于普通民众对征地拆迁的评价。并且二者的评价均处在正面评价区间。总体来看,普通民众对征地拆迁总体影响评价分数均值为6.64,政府工作人员对征地拆迁影响评价分数均值为7.01,这两个数值都高于中间值5分,散落在“正面评价区间”。这组数据说明,普通民众和政府工作人员对征地拆迁的总体认知是基本一致的,即同时给出肯定态度,且他们都认为目前的征地拆迁产生了积极影响。不同之处在于,政府工作人员在总体影响评价上明显高于普通民众0.37个百分点。这说明,政府工作人员和普通民众对征地拆迁总体影响评价存在差异,政府工作人员肯定态度要强于普通民众。从普通民众和政府工作人员的评价均值来看,二者并没有落入“非常正面区间”。这说明,尽管普通民众和政府工作人员对目前征地拆迁呈现出肯定和满意取向的评价,但是,这种肯定评价除了二者之间存在差异外,而且二者都没有达到“非常正面区间”。这从侧面说明,征地拆迁影响并没有达到帕累托最优,还有很大的提升空间。

(四)不同群体对征地拆迁维稳的评价

征地拆迁维稳无疑是征地拆迁过程中非常重要的政府工作人员考核目标,因此,在征地拆迁过程中,基层政府工作人员会把这个目标作为自己的工作重心。在对征地拆迁影响评价时,这一环节不能忽视。我们通过对行政介入满意度和政治目标实现满意度进行测量,然后,从群众的上访情况和冲突事件数量变化趋势来说明这个问题。表1数据显示,普通民众和政府工作人员对征地拆迁过程中的政治介入均持正面肯定的态度,前者的满意度评价均值为6.56,后者的满意度评价均值为7.17。这说明,政府工作人员对政治目标的实现程度满意度略高于普通民众对政治介入满意度。

为了了解征地拆迁过程中维稳的情况,我们设计了两个选项:“您所在的区域,因为征地拆迁老百姓上访的数量变化趋势”和“您所在的区域,每年因为征地拆迁引起的冲突事件数量变化趋势”与其对应的答案分别为:急剧增多、增速缓慢、保持平稳、增速减少和下降很多。数据结果详见表6。

表6数据显示,征地拆迁过程中普通民众的上访数量“急剧增多”和“增速缓慢”的有效百分比分别为19.5%和23.0%,二者累计百分比为42.5%。这说明,有四成多的新上访事件是由征地拆迁引起,或者说征地拆迁所引发的群众上访以40%的速率增长。政府工作人员认为由于征地拆迁而造成冲突事件“急剧增多”和“增速缓慢”的百分比分别为14.5%和18.4%,二者累计百分比为32.9%。这说明政府工作人员认为新的冲突事件有三成多与征地拆迁有关,或者说征地拆迁使得暴力事件以30%的速率增长。总之,无论是上访数量的增长速率,还是冲突事件的增长情况,都与征地拆迁有着重要的联系。

(五)不同群体对社会效益的评价

为了解不同群体对征地拆迁与社会效益之间关系的看法,我们对征地拆迁所引发的社区和谐问题和社会效益进行了满意度测量。在问卷中,我们分别向普通民众和政府工作人员设计了两个问题,即“您对目前征地拆迁中社区和谐稳定的满意度评价”和“您对目前征地拆迁中社会效益的满意度评价”。数据显示,普通民众对征地拆迁所带来的社区和谐满意度持肯定态度,满意度评价均值为6.55;政府工作人员对征地拆迁社会效益的满意度评价也是持肯定态度,满意度评价均值为6.89。尤其值得注意的是,无论是普通民众,还是政府工作人员,在征地拆迁与社会效益之间关系的评价态度是高度一致的。详见表1。

当然,征地拆迁的社会效益还引发了另外两个议题,就是民主参与和邻里关系。这两个方面也是征地拆迁中社会效益要考虑的问题。民主参与在这里主要体现为“在征地拆迁过程中,当地政府是否召开居民协商会、听证会等活动”;而邻里关系在这里主要体现为“征地拆迁是否会影响社区和谐与邻里关系”。与这两项对应的答案分别为:“经常召开”“偶尔为之”“从来都没有”和“非常有影响”“比较有影响”“一般”“稍微有影响”“基本没有影响”,数据结果详见表7。

表7数据显示,在征地拆迁过程中,当地政府召开居民协商会或听证会的情况,“经常召开”的为28.4%,“偶尔为之”的为54.2%,“从来都没有召开”的为17.4%。这组数据說明,目前的征地拆迁工作缺乏群众的参与。尽管相关政策法规规定需要普通民众的参与,但是,在实际过程中,普通民众参与的有效途径非常少。另外,征地拆迁对邻里关系存在一定的影响,但普通民众并不特别在意。普通民众认为征地拆迁对邻里关系产生非常重要影响和比较有影响的比例分别为4.9%和24.5%,二者累计百分比为29.4%。这说明征地拆迁对邻里关系存在着一定影响。访谈中,我们发现普通民众更在乎的是经济利益。这从一个侧面说明了,当下征地拆迁过程中,邻里关系不是考虑的主要方面。

三、结论与讨论

(一)基本结论

综上所述,无论是对征地拆迁的总体情况,还是分项的经济补偿满意度、政策法规满意度、征地拆迁维稳以及社会效益,政府工作人员的评价普遍高于普通民众的评价。这也就从一个侧面说明,在征地拆迁过程中,政府工作人员对征地拆迁的社会认同度普遍高于普通民众的社会认同度。换句话说,在征地拆迁过程中,“自上而下”的社会认同度高,“自下而上”的认同度低。但从具体数据来看,这种差距并不大,通过一些积极的措施,提升普通民众的社会认同度还有很大的空间,这其中也还有大量的工作可做。

(二)讨论

不同群体均不约而同地认为征地拆迁对于城市规划、城市发展、经济增长等的影响是正面的。这说明,不同群体对于征地拆迁的城市认同、经济认同、文化认同等总体上是趋于一致的,但这丝毫不能掩盖各地因征地拆迁而引发冲突的各种社会事实。因此,如何弥合不同群体间对征地拆迁认同评价上的差异,或许是下一阶段化解矛盾的重中之重。基于此,本研究认为有如下两点值得进一步探讨。

1.如何进一步推进“自上而下”的规划性认同的重建

规划性认同的形成过程从来都不是一帆风顺的。中国城市化的进程是在政府主导下进行的,由于缺乏对农民实践意识和地方经验的关照,频繁发生的征地拆迁矛盾实际上是农民对这场规划性认同的反抗,也可以说是一种强有力的抗拒性认同形成过程。拒绝被城市化浪潮和激进的个人主义浪潮淹没掉的乡村社会,通过地域、家庭、血缘等关系不断筑造内群体的力量,传统价值和现代法律的力量一起向地方政府的制度化力量发起挑战。作为一种研究视角,社会认同能很好地化解个体与社会、个体与他者、内群体与外群体之间的矛盾关系。社会认同所蕴含的内容既包括个体的身份、地位、利益内容,又包含着社会关系的特征。社会认同是人们在特定的社会历史情境下,运用所在地域的集体记忆、个人梦想、权力体系等材料建构出来的“一致性”,因此,征地拆迁矛盾的化解过程中离不开社会关系和社会认同力量的重建。这种重建首先要建立在“自上而下”的城市化意义之上,这是政府、开发商、失地农民和拆迁户的认同基础。

但失地农民市民化后,能够看到的实际利益其实很小,名义上享受城镇居民的社会保障在很大程度上远比不上承包地、宅基地、甚至“房前屋后种瓜种豆”带来的利益实惠。已经转为城镇居民的市民在面对不转的农民拥有宅基地、承包地、村庄集体经济等实实在在的利益时,这种发生在身边的社会比较让非自愿市民化失地农民的心理落差一时难以疏解,客观上滋生了失地农民对城市化出现拒斥性的社会认同。这也是为什么普通民众对征地拆迁的社会评价低于政府工作人员的根本原因。实践中,以村籍为边界的高收入高福利强化了村民的内在认同,客观上加大了城郊失地农民与都市融合的距离[3]。这种距离是横亘在他们之间的一道难以逾越的鸿沟。因此,如何有效化解征地拆迁过程中的矛盾,推动“自上而下”规划性认同的重建,是社会各界需要深入探讨的问题。

2.如何寻找“自上而下”和“自下而上”社会认同的契合点

上面的数据表明,不同群体社会认同的评价存在差异,且自上而下的社会认同度明显高于自下而上的社会认同度。不同群体的经济认同、政治认同、文化认同、城市认同、生活质量认同、社会认同,法规认同(制度认同)等等均具有较高的“一致性”,遵从利益认同的逻辑。对于普通民众来说,在征地拆迁中的抗拒性行为是为了改进自己的生活或解决个体未来生存与发展中的一些具体问题,寻找一种制度性的保障。因为“随着现代化过程的推进,广泛的社会矛盾在制度上越来越可能得到解决,尤其是在法律框架中。”[4]进入新媒体时代后,网络使民间舆论场对现实世界的影响日益深远,逐步形成各种复杂矛盾和问题聚焦的舆论集散地,加强不同社会群体对征地拆迁价值观的理解、认同,就是要避免负面舆论对社会凝聚力的消解[5]。因此,如何把来自上层的规划性力量和来自基层的抗拒性社会力量有效地整合到一起,达成“上下连接”共同推动征地拆迁矛盾的化解,就成了当前推进新型城镇化的必然途径。由此,构建“多元参与”的社会认同机制,在制度上寻找“自上而下”的社会认同和“自下而上”的社会认同的契合点,就值得在实践中进一步探讨。

参考文献:

[1] 柳行.寻求当代中国特色的价值认同[J].湖湘论坛,2007(6):21-22.

[2]曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].曹荣湘译.北京:社会科学文献出版社,2006:131.

[3]蓝宇蕴.城中村:村落终结的最后一环[J].中国社会科学院研究生院学报,2001(6):100-105.

[4] 吴忠民.社会矛盾与制度内化解[J].马克思主义与现实,2015(6):163-170.

[5] 王宇, 张澍军.社会主义核心价值观认同中民间舆论场的构成与意义[J]. 湖湘论坛,2016(1):120-122.

责任编辑:王赞新