昆腔研究(一)

洛 地

内容提要:昆腔,与高腔并为南北曲腔两大宗,自明中叶至清中叶曾达到当时的民族艺术的高峰,在我国民族戏剧音乐史上始终占有极为重要的地位和作用。昆腔在“韵”“板”“腔”“调”四个方面皆有其特点。

昆腔概说

昆腔,与高腔并为南北曲腔两大宗的昆腔,是南北曲腔的代表品种。自明中叶至清中叶,即16世纪中叶至18世纪中叶,昆腔曾达到当时的民族艺术的高峰,行于全国。在浙江,其腔为“本腔”,其班社为“本班”,遍布全省:杭州湾南北岸的杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波五“府”与苏南“吴中”同为“正昆”的根据地,又与高腔并在金华、衢州、严州(建德)、处州(丽水)、温州、台州六“府”流行。清下叶后,昆腔与高腔一齐渐趋衰落;近四十年来又有所复苏。在我国民族戏剧音乐史上,昆腔始终占有极为重要的地位和作用。

(一)“昆山腔”——“(昆)曲唱”——“昆腔”

昆腔,这个称谓在源头,出于明代的“昆山腔”。从“昆山腔”经过“(昆)曲唱”而为如今称的“昆腔”,经历了具有一定质变性质的三个阶段。

1.昆山腔,明中叶前的“昆山腔”原是今江苏南部昆山一带的民间艺人唱戏时的口中之腔①,“止行于吴中”②。

当初,昆山腔与其他诸腔如“余姚腔”“海盐腔”“弋阳腔”一样,并无丝竹器乐和唱③;大约在16世纪中叶即明嘉靖年间,“以笛、管、笙、琵”与人声相和“按节而唱”④,“流丽悠远,出乎三腔之上”⑤,当系我国戏曲音乐中最先使用丝竹管弦者;然而,与“字不应”⑥,即其唱奏的音乐旋律与唱词文字的字读声调不相应和。

2.(昆)曲唱。大约在明嘉隆之交即16世纪70年代左右,有一位(不唱戏的)清曲唱家魏良辅,认为唱腔旋律与“字不应”是太过于“讹陋”了,乃运用“水磨”唱法——按语音字读的四声声调走向,化为乐音旋律进行,即“依字声行腔”⑦,清唱律曲,使“声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”⑧。其后,在明末清初又有许多曲律家、音韵学家、曲唱家的不断精进,形成了一门我国所特有的、包括:字读声韵、点板打谱⑨、吐字收音、音色润腔等都有所规范的、完整严谨的“曲唱学”⑩;将我国特有的“以文化乐”的“曲唱”,推向历史的高峰。

虽然早在魏良辅之前,曲唱已非纯用方言,至迟到崇祯年间,此类曲唱早已成为“官腔”⑪即通用语音,通用、施行于南北;然而,由于在乾隆晚年以后(约在19世纪初),“乱弹”渐成为“京(都之)戏”,也因为魏良辅行“水磨”之初曾用“昆山腔”——昆山戏曲艺人口中之腔即语音为依托,后世,称这类曲唱为“昆曲”。

3.昆腔。魏良辅的“昆曲”唱是清唱,不是剧唱。在魏良辅稍后或约略同时,有梁辰鱼者,将魏良辅“水磨”曲唱施之于剧唱,取得了成功——便是后世所知的剧唱“昆腔”⑫。

明中叶前的原“昆山腔”是:“若被之管弦,必至失笑”“以笛管笙琵按节而唱”,而与“字不应”的,“止行于吴中”一地的艺人口中之腔;它因不合“官腔”而为祝允明等曲家所嗤,而经过曲唱之后的“昆腔”,是已有了根本性不同的剧唱。

(1)昆腔使用的是“官腔”,从而使我国戏场声口有了严格规范的通用语,昆腔剧唱使用的语音字读是我国戏剧最先完成的舞台通用语。

(2)昆腔剧唱是我国唯一的具有严谨的行腔规则的“依字声行腔”的剧唱,其“字声”是通用的“官腔”的字声,从而使它成为我国戏剧的通用剧唱。

(3)昆班演的剧作大都是刊行的定本,其中的曲大都是有格律定式的律曲,其唱是根据通用字读,按行腔规则,经过打谱的唱腔,昆腔是我国唯一的具有许多刊定唱谱的剧唱⑬。也就是,昆腔是我国唯一的以“定格、定辞、定腔、定谱、定调”演唱数以千百计的刊定剧本中的数以万千计的律曲文辞的剧唱。

如此,昆腔已不是某一地的地方性的戏剧艺术,而成为全民族的戏剧文艺。

所以,在明中下叶“昆腔”剧唱的出现,便迅速风行,一时出现“四方歌者皆宗吴门”之势,从而使原先“众‘腔’纷陈”的局面,逐渐趋归为“昆”“高”二腔。“昆”为“本腔、本腔戏”“本班”⑭,以太湖流域、杭州湾南北岸为根据地,行向全国。昆腔,是南北腔艺术的高峰;“昆”,是我国民族戏剧文艺的代表。

(二)“正昆”与“草昆”。“四方歌者皆宗吴门”——四方原先不是唱“昆腔”的艺人争相学“昆”,成了昆腔艺人;然而,并不是“宗吴门”的“四方歌者”都学到了“水磨”之法。于是,昆腔分为两支:一为“正宗昆腔”⑮,一为“草昆”。正昆,是掌握或学会了“水磨”曲唱者;草昆,则是不得即不会“水磨”唱法而仅学得或传承其某些曲辞的唱腔旋律者。也就是,“正”“草”是以能否作“水磨”曲唱而区别,前者是少数,后者是多数。

如此,南北曲腔中的“高”“昆”二者便有了差别。“高”,以各地班社艺人所唱的各个不同的帮腔“定腔乐汇”为特征,而分为各路高腔;“昆”,则有了一个各地唱家和许多班社艺人虽实际声口和唱腔旋律各有差异而共同有所“宗”的“腔系”。

昆“腔系”,包括:清曲唱与剧唱,正昆与草昆。清曲唱既唱散曲也唱剧曲,剧唱不唱散曲;正昆有清曲唱、剧唱,以清曲唱为宗,草昆无清曲唱;正昆所唱皆律曲,清曲唱不带说白,剧唱则与说白同行;草昆,也唱定本律曲,但有某种俗化,也唱一些无定本的民间剧作,其中有俚词俗曲。

“昆”在全国风行之后,有众多组合方式和活动方式。清曲唱有“曲社”,由清曲唱家自由组合,互称“曲友”,曲社、曲友在社会上、在曲界有较高的地位,个别水平高的艺人也被吸收参加活动,或扌厌笛拍曲或参与唱曲,但不是曲社曲友;到晚清以后,清曲唱家逐渐参与扮演,为“清客串”。剧唱,有两种活动方式:一是不扮演的“坐唱”,其班社演员分脚色唱说定本曲白;一是舞台扮演。昆腔剧唱又以三种组合方式存在于我国戏剧之中:一是独用于一班社,称“全昆班”;一是与他腔合用于一班社,称“合班”⑯;再一,是以单曲被插用于许多其他戏曲中,如京戏的武戏或群唱场面往往搬用昆腔。正昆,历史上皆全昆班,偶尔与他腔合班。草昆,有全昆班、有合班,以合班为多,主要与高腔合班,遍于我国南方诸省;在浙江,草昆在南片,有全昆班(至今),有合班——历史上有高昆合班,清中叶后,有高、昆、乱(弹)“三合班”⑰。全国各地用其他腔调唱的戏中插唱的几曲昆腔,一般皆为草昆。

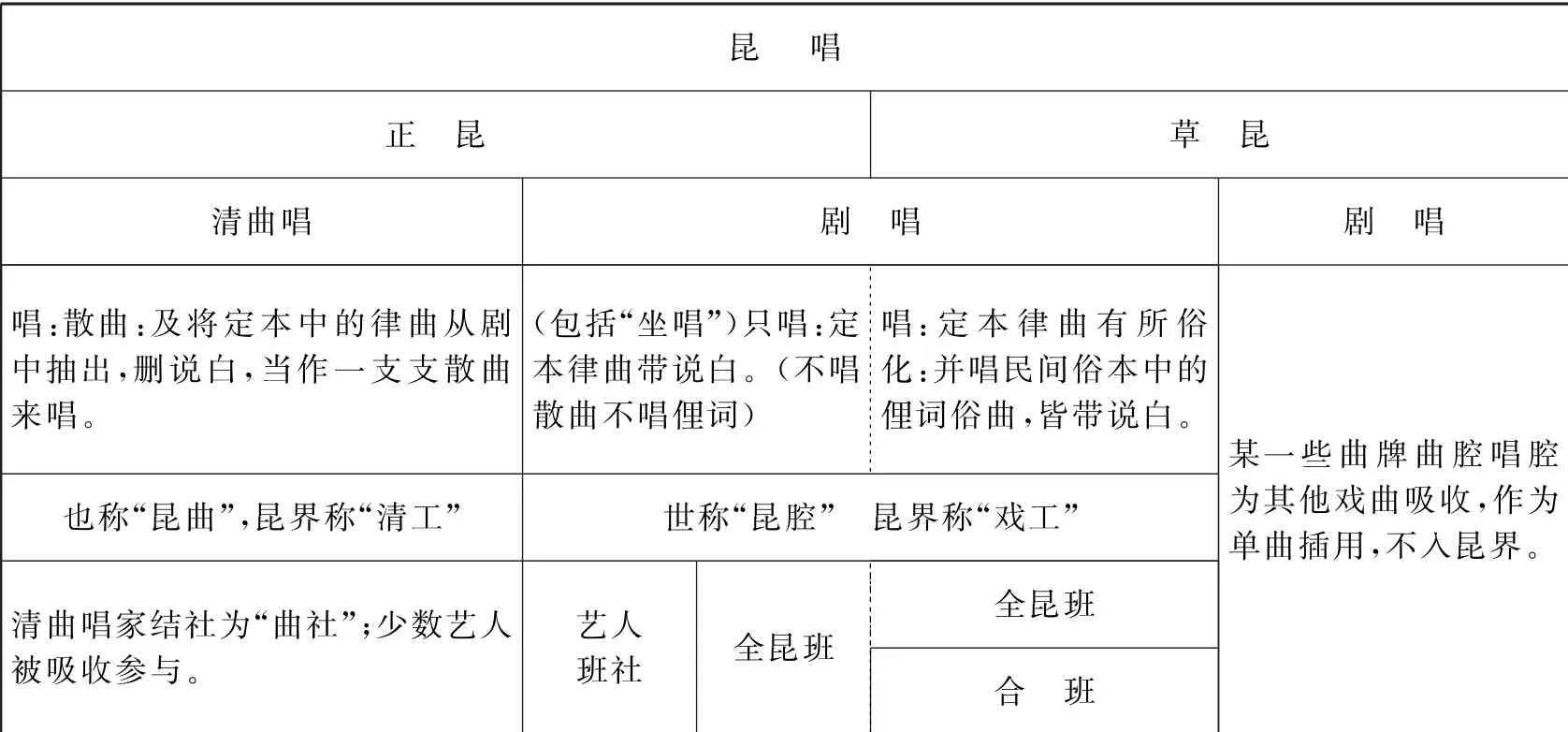

以图略示“正昆、草昆”“清曲唱、剧唱”中各种关系。

表1 “正昆、草昆”“清曲唱、剧唱”关系表

此外,又有相当数量的曲牌昆腔,演化成为器乐曲,为全国各类各种戏曲使用,称“昆牌子”或“细工”,为我国民族戏剧传统乐牌子的主要来源之一。

(三)昆,在明清之际,曾执剧坛之牛耳达二百年,也曾是浙江的主要戏剧品种。在历史上浙江曾出了许多曲论家、曲律家、剧作家、度曲家和优秀艺人唱家,如明代有徐渭、王济、臧晋叔、王骥德、吕天成、祁彪佳、高濂、胡文焕、沈德符、胡应麟、张岱、商小伶、彭天锡、刘辉吉等;在清代有李渔、来集之、查继佐、洪升、高奕、姚燮、俞曲园、李慈铭等,直至王国维、刘凤叔、许鸿宾等,对南北曲及其唱——“昆曲”“昆腔”的发展、建设做出巨大的贡献,以绍兴—杭州为中心的杭州湾南北岸与以江苏的苏州为中心的太湖流域,连成一片的这一地域是“昆”的根据地。

(四)约在清道光即19世纪以后,昆腔在全国急遽衰落,到20世纪,浙江正昆“本班”也相继报散。民国初,绍兴本班艺人受苏州“老郎庙”之聘,被邀至苏州参加已衰落的“鸿福(老)班”,至此,浙江正昆本班绝响。全国正昆全昆班唯苏州原“四大老班”的“全福”“鸿福”两个班尚存,不久,在20世纪20年代,这两个老班也告报散;继其后的,由我国最后一个正昆科班“苏州昆剧传习所”培养出来的“传”字辈艺人组成的“传字班”亦于1941年解散,正昆班社在全国无复一存。

中华人民共和国成立后,在20世纪50年代,“传”字辈正昆艺人周传瑛、王传淞与“苏摊”艺人朱国梁、龚祥甫等组班的“国风”剧团定居杭州,演出全昆大戏《十五贯》,轰动全国,“一出戏救活一个剧种”,以此为契机,继“国风”定为“浙江昆剧团”(全昆班)之后,北京、上海、苏州、南京亦成立了昆剧团。正昆得继。

草昆,则仍在江苏诸省活动,亦日趋衰落。在浙江,则在南片,以金华、温州为中心的六府的“合班”——今称“婺剧”“瓯剧”“台州乱弹”中存在,尤以温州永嘉的全昆班和金华武义的昆腔中传存着丰富的资料。

一、昆腔的语音声韵——“韵”

唱,是文与乐的结合,具体地说是语读与乐音的结合。语音字读,是唱的根本,世上一切唱,概莫能外。昆腔是“以文化乐”“以字声行腔”的唱,对语音声韵是第一要求;这就是历代曲唱家们特别强调的“唱曲须先识字”“识字须习反切”([明]沈宠绥语);“四声不得其宜,则五音废矣”([明]魏良辅语)等。昆腔要求的“识字”,不仅是识其字面,更要求辨其音义及有关的各个方面;昆腔“语音”,不是方言土话,而是规范了的通用文读。昆腔是我国民族戏剧中首先完成舞台通用语的戏曲,也是首先或唯一具有完整的、严格规范的韵书的戏曲;至今,无出其右者。

这里包含着四个方面的内容:识字、辨声、明韵、知律,可统称为一个“韵”字。

识字

旧时,我国民间戏剧的艺人文化水平甚低,识字者极少,其所编唱的民间俗本,多系俚语俗词;若演刊行定本,便难以胜任,但凭口口授受,则“品茗”或成“拼命”,以讹传讹。昆腔演的都是刊行定本,唱说都是律曲、文白,其中且不乏丽藻、典故;因此,无论是作者、度曲者、谱曲者、唱者(即使是剧唱艺人)都必须读书知文。从音义上说,除一般情况外,尚须:

(一)正方言土音之讹。昆腔所遵的是按通用的韵谱综合确定的通用语读即文读,凡不合其通用标准的方言土音都是讹误。昆腔的根据地在“吴越”,其言为“吴浙音”⑱,唱者又以苏州为多,正方言之音之讹,主要是正苏州方言土音之“讹误”,即所谓“正讹者,正吴中讹之也”⑲。如“东钟、江阳、庚青”应作鼻音(ng)而“误收抵腭”,“闭口韵(m)全犯开口”,“呼‘书’为‘诗’、呼‘住’为‘治’、呼‘朱’为‘支’、呼‘除’为‘池’”,“撮口乖其半”等,一一正其讹。在工尺唱谱刊定之前的明末清初,出现了许多详注字读、声纽、闭开、“喉舌牙齿唇”五音,“齐撮合开”四呼等的字音曲谱;从而不仅规范了唱者的字读,而且推进了我国音韵学的发展。

(二)解字同义不同的异读,如“红”,在颜色读如“虹”,在“女红”读如“工”;如“奇”,“奇异”读如“其”,“奇偶”读如“几”;如“和”,相与作平声,“应和”作去声等。

(三)因平仄格律须遵古读,刊行定本中诗词曲甚多,有的剧本在念白中也用了些韵文骈丽,有些或是搬用古代的诗词曲文,在这种时候,遇有古读与今读平仄有异的字,须按格律读,如:“跳、忘”等今读去声,古读平声;“究、播”等今读平声,古读去声;“看、思、迎”等平仄两读。

关于“南”“北”字读异同,下面说。

辨声

辨声,即辨平仄四声阴阳,是字读的一个方面。昆腔对此要求甚严,所谓“按字声行腔”,主要就是按字读的四声阴阳“行腔”。这里有几点须一提:

(一)曲界向来有“‘北’宗《中原》,‘南’遵《洪武》”之说,就是唱北曲时的字腔的音声韵须按元代周德清为“北曲”所制的《中原音韵》,唱南曲时则须按明初钦定韵谱《洪武正韵》。《中原音韵》将声调分“阴平、阳平、上声、去声”四类,而无“入声”,即所谓“平分阴阳,入派三声”;《洪武正韵》则依唐宋韵谱旧例,分为“平、上、去、入”四类,不分“阴阳”。但是,事实上在明中叶后成熟的昆腔并不按上引之说办,而是将“平、上、去、入”四声都分了“阴、阳”,为八声,即

阴平、阳平,阴上、阳上,阴去、阳去,阴入、阳入。

所谓“北”,就有“平、上、去”各分“阴、阳”的六声;

所谓“南”,较“北”多“入声”一类,而在唱中,尤其若以入声字作句尾或韵,“歌必窈袅而作长声,势必流入于(平、上、去)三声作腔”,即“入声之作腔,必转而之(平、上、去)三声”⑳。如《牧羊记·望乡》中两支【铧锹儿】十四处用韵,都是入声字,其中有的字且用单长音唱,如“切”的“3-”,“血”为“2-”,是很难或不可能“以入声吐字”(“出口即断”)来唱的。

也就是,“南北曲”长期在同一腔、同一班社、同一艺人口中唱着的过程里,“南”“北”字腔的四声调类渐趋一致。

又不止如此——

(二)曲界又向有一说:唱“南曲不可杂北腔,北曲不可杂南字”,“南”“北”字腔,在音读略有异同,而在四声调值差异更大,有云“阴阳、平仄之用,南北故绝不同”㉑。其实也并非如此,至少在昆腔剧唱及演出中并非如此。“南北曲”同在一腔,同出于一班社艺人之口,即同出于一班社的任何一名艺人之口;而且,明清传奇中多有兼用“南、北曲”于一剧或一折之中,同台当场,怎么可能一人声口前后“南、北”两歧,或唱、说“南、北”两歧呢? 如《长生殿·惊变》中,唐明皇、杨贵妃二人所唱:

二人同唱:北〔粉蝶儿〕

南〔泣颜回〕四句

杨贵妃唱:一句,一逗

二人同唱:两句

杨贵妃唱:末句

唐明皇唱:北〔石榴花〕

杨贵妃唱:南〔泣颜回〕

唐明皇唱:北〔斗鹌鹑〕

杨贵妃唱:南〔扑灯蛾〕(用二变即七声)

唐明皇唱:北〔上小楼〕

南〔扑灯蛾〕(用七声)

(南)尾声(五声)

所谓“南曲不杂北腔,北曲不杂南字”云云,是完全不存在的。事实上,凡出于同一艺人之口、同一班社艺人之口,其唱念“南、北”的曲、白的四声、阴阳以至字读,都是一样的。

(三)又,昆腔,在念、唱上,四声调值是有异的,这主要在“上、去”二声。

念上声和去声的调值,正好和普通话相反,即上声字的声调符号应为“ˋ”,去声字的声调符号应为“ˇ”无论南、北曲,都是如此。试念“饭碗”“产量”“马路”“小弟”“好汉”等词便知(俞振飞《习曲要解》)。

在唱,则颇异:其上声字“字腔”“腔格”走向为“ˋ”或“ˇ”,去声字“字腔”“腔格”则为“^”,详见本文第三部分。

明韵

韵,狭义地说是指“韵脚”,广义地可包括音韵学的所有内容,故,凡此类专著概称韵书。我国在唐代已有由朝廷颁布的韵书,作为字读规范。我国格律诗、词,都遵韵书而写作而吟唱,从而也促进了韵学的发展。元明以下,“南北曲”乐府也是这样,上面所说的“北准《中原》,南遵《洪武》”等云云,是当时对“南北曲”作者的要求,主要是对曲文作者。以度曲、唱曲,则一方面需要在韵类划分上有可通用于“南、北”的又较通宽的韵部,一方面则需要在咬字吐音上更精密地剖析;前者即后世所谓的“中州韵”——舞台通用语,后者主要反映在将字读“以‘头、腹、尾’三音共切”。

(一)所谓“中州韵”,是对字读斟酌古今,综合南北而使之成为通用语的一个笼统的概念,它并不是由某一韵书所确定的某一种具体的语音字读,但凡以消除过分地方性趋于通用化的语读都以“中州韵”称。在我国,戏剧始于昆腔,自明中叶直到近代20世纪初,许多曲家作了许多努力,有许多韵书专著和专篇,其著者有:明代范善溱《中州全韵》、沈宠绥《度曲须知》及其中附陈献可《皇极图韵》;清代王鵕《中州音韵辑要》、沈苑宾《韵学骊珠》、周昂《新订中州全韵》及近代吴梅《顾曲麈谈》和王季烈《螾庐曲谈》等,其中以《韵学骊珠》影响较大,为昆界用的基本工具书。

接韵书,将字读分为包括平、上、去三声的21个韵部,入声单列,分8韵部:

“平、上、去”三声21部

东同 江阳 支时 机微 归回 居鱼 苏模

皆来 真文 干寒 欢桓 天田 萧豪 歌罗

家麻 车蛇 庚亭 鸠由 侵寻 监咸 纤廉

“入声”8部

屋读 恤律 质直 拍陌 约略 曷跋 豁达 屑辙

“平、上、去、入”四声皆分阴、阳,为八声。

昆腔这种“中州韵”的做法,对各类各种戏曲影响很大,后世凡以文读,即使是以当地的土音文读唱说的各种戏曲班社,艺人都自称“中州韵”。

(二)“头腹尾三音共切”,“切”即“反切”又称“切韵”(我国第一部完整的韵书即唐代的《切韵》);现今所称“拼音”与之约略相当。“以头、腹、尾三音共切一字”以代替原先的“二音相切”,是沈宠绥专论提出而为后世所奉。其说——

1.从“反切”,将汉字字读分为三类。

(1)“头、腹、尾三音共切”者,如:

“皆”字,为“机、哀、噫”共切

“萧”字,为“西、麈、鸣”共切

(2)“本无字腹者,只需首、尾两音为切”。如:

“家”字,为“机、巴”相切

“麻”字,为“呒(m)、爬”相切

(3)“首、尾无异音者,可以本字入声当字首”。如

“齐”字,可“疾、噫”切之。

2.“三音共切”的“音”用通常不致有异读的汉字作标记(不用“三十六字母”);在选用作标记的音字时,以阴声音字切阴声字,以阳声音字切阳声字。如:

“忧”字为“衣、欧、呜”共切

“尤”字为“移、侯、胡”共切

3.由于“头、腹、尾三音共切”说的提出,使音韵学家注意到了“字腹”中的介音,如《韵学骊珠》等。

4.“三音共切”着重提出的是“字尾”。“字尾”是“韵”的“收音”。如上例“皆”字“机哀噫”三音共切,“机哀”相切已是“皆”,更有字尾“噫”作收音,“皆”字便“实”了,也就是把“皆”字的“韵(母)”“管”住了。“三音共切”说将汉字字读按“字尾”归于九类(沈宠绥“收音总诀”用《中原音韵》,即“平上去”十九韵部;入声用《洪武正韵》,然而觉得甚“混”,故略其“入声收诀”)。

表2 《度曲须知·收音总诀》与《中原音韵》韵目对照表

“字尾”收音对唱者帮助很大;守此,不至于将“番邦”念成“方班”“牙床”念成“摇船”,把“泪不干”念成“罗卜干”等,避免唱念中出“飘音”,读成“别字”。

以上,识字、辩声、明韵,是关于字读的音、声、韵;声韵对“南北曲”唱又更有一层重要意义。

知律

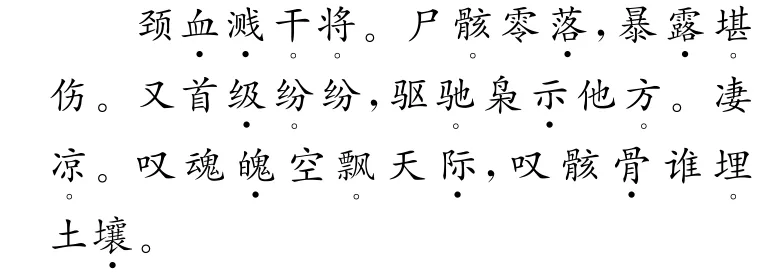

昆腔唱的是律曲;律曲(包括诗、词)是按格律撰写的。旧时词曲都无标点,不谙声韵,便无从句读。如《千忠戮·惨睹》中(刷子芙蓉):

颈血溅干将尸骸零落暴露堪伤又首级纷纷驱驰枭示他方凄凉叹魂魄空飘天际叹骸骨谁埋土壤……

律曲(词),以韵叶处断为“韵句”,以平仄格律分断句、逗。如此,可知上引文“将、伤、方、伤、壤”处是韵句,在“零落”“纷纷”“天际”处分句;当标点如下(字下“。”为平声、“·”为仄声):

这样方能谱曲、唱曲,包括度曲。在昆腔用的剧本中,有时在念白中也间用词曲,如《牡丹亭·游园》一开始,杜丽娘和春香的对白,接韵便知道原来是一首(《乌夜啼》)词:

知声韵方可知曲律,断句,才能读文辞,解辞意,否则便易出现差错。如《邯郸梦·扫花》中〔粉蝶儿〕:

秋色萧疏下的来几重云树卷沧桑半叶浅蓬壶践朝霞乘暮霭一步捱一步……

依声韵知其句读为:

如果“顺口随便”地当作“五字句”,唱成:

便大错了。

现今刊本都用标点了,唱者不必再费神去句断了㉒;但是,按声韵知曲律,还是有助于理解曲体,把握曲趣,并直接关系到昆腔的“板”和“腔”。

(未完待续)

注释:

①“昆山腔”初见于[明]祝允明(1460-1506)《猥谈》:“自国初以来,公私尚用优伶供事。数十年来,所谓南戏盛行……妄名余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔之类……真胡说也。若被之管弦,必至失笑。”

②[明]徐渭《南词叙录》(1599年自序):“弋阳腔……余姚腔者,出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之;称海盐腔者,嘉、湖、温、台用之;唯昆山腔止行于吴中。”

③同①。

④《南词叙录》:“今昆山(腔)以笛、管、笙、琵按节而唱南曲,字虽不应,颇相谐和……流丽悠远,出乎三腔之上。”

⑤同④。

⑥同④。

⑦“依字声行腔”,通常说“依字行腔”或“依声行腔”,完整地说,应该是“依字声行腔”。

⑧[明]沈宠绥《度曲须知》:魏良辅“愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,另开堂奥,调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀……所度之曲,则皆……诸名笔……要则别有唱法,绝非戏场声口,腔曰‘昆腔’……”

⑨点板打谱,大致相当于今日的所谓“作曲”“编曲”,参看下文。

⑩曲唱学,一般往往笼统称之为“曲学”。其实,“曲学”狭义地说,只指“曲律学”,广义则包括:曲律学、曲文学、曲唱学。

⑪明崇祯初,杭州人胡文焕编《群音类选》46 卷,内:26卷为“官腔”,“北腔”6卷,“清腔”8卷,即40卷皆系“昆唱”。

⑫“昆曲”清曲唱与“昆腔”剧唱——在昆界,前者称“清工”,后者称“戏工”,二者有很大差异的,即使同用“官腔”、同作“水磨”,唱相同的曲文,二者还是很有所不同的。参看正文。

⑬在清曲唱谱《新定九宫》修成的同时及其后,出现了许多曲唱家精心打谱的剧唱曲谱的刊行,其著者,有如《纳书楹曲谱》《遏云阁曲谱》《六也曲谱》《集成曲谱》《昆曲大全》《与众曲谱》等。按,以上“曲谱”的“曲”指“南北词曲”文辞,“谱”为“宫谱”即工尺乐谱,与历史上纯文体的“曲谱”概念如《钦定曲谱》不同,也与近现代纯音乐概念的“曲谱”不同。

⑭“本腔”“本腔戏”,在文籍见于明末清初人张岱的《陶庵梦忆》;在浙江,直至20世纪50年代,普遍称“正昆”为“本腔”,其班社为“本班”。

⑮昆界向有“草昆”一支,人称也自称,与草昆相对者为正宗昆腔,简称“正昆”。“正昆”这个称谓,初见于洛地《周传瑛传》(《艺术研究》,1981;又《中国艺术家传记·第二集》)。

⑯“合班”——兼演用不同腔、调唱的戏的班社,为“合班”。如能兼演18本用昆腔唱的戏,18本用高腔唱的戏,18 本用乱弹调唱的戏的班社,为“三合班”;并不是一本、一折内兼唱不同腔、调。后者即为“插用”。至于有些腔、调,采用带点“昆味”的旋律作其起唱句(俗称“昆头子”)的做法,如《贩马记·三拉团圆》系用〔吹腔〕唱,而其起唱句“进察院……魂魄散”为一“昆头”,是诸腔、调间相互影响、吸收,并不是,也不能形成一种特定的品种。

⑰同⑯。

⑱见[明]汤显祖:《致凌濛初书》《清源戏神庙记》。

⑲《度曲须知》云:“从来‘磨调曲’,唯姑苏绝盛,而词谱亦姑苏编校者为多,以苏人之谱,砭苏音之病。”其作《北曲正讹考》云:“吴音有积久讹传者……盖仿词隐先生《正吴编》遗意也。”按《正吴编》,苏州沈璟著,刊于浙江(绍兴),今佚,与沈宠绥约略同时的绍兴人王骥德《曲律》谓:苏,松及杭、嘉、湖的唱家“字泥土音”“反讥越人呼字明确者为‘浙气’,大为词隐所疵——详见其所著《正吴编》中”。

⑳[清]毛先舒《南曲入声客问》。按南曲唱入声作三声,在明代已有此说,如沈璟。而在实际中,当早为事实。

㉑王骥德《曲律》。

㉒现今多按文辞的辞意句读,标点词曲,未必尽合词曲文体。