云冈石窟束帛造型研究

张子娴 尹夏清

摘 要:云冈石窟作为北魏平城时期皇室贵族开窟建寺的典范,无论是石窟雕刻还是装饰技艺都体现出多元的文化风格。文章将作为石窟雕刻与装饰的束帛造型进行统计分类,并辅以其上所承形象的辨认区分,对云冈石窟中束帛造型的位置分布、形制样式以及美学风格等方面进行探讨与研究。

关键词:云冈石窟;北朝;束帛柱;束帛台座

云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺、人力、物力所兴造①,其石窟雕刻与装饰纹样的粉本在继承本民族传统风格的基础上,也受到了来自凉州、西域以及中亚等地的影响。云冈石窟中的束帛造型作为石窟建筑结构的一部分,对于云冈石窟壁面的分割以及装饰效果有着不可忽视的作用。过去学者对于云冈石窟中的束帛造型的研究多为整体概述,本文在广泛搜集资料的基础上,对这一形象的分布位置以及样式进行细致的归类划分与探讨,试图厘清这一形象的分布、形制以及背后的內涵。

1 云冈石窟束帛造型的装饰分布

束帛造型贯穿于云冈石窟的整个雕造过程之中,本文主要依据其分布位置所体现的功能用途以及含义的不同,将束帛图像分为束帛柱头(束帛柱)与束帛台座两个大的类别。

第一类束帛造型多作为圆拱形佛龛的组成部分,或装饰在佛龛的柱头,或直接独立分隔相邻的两个佛龛,配置于佛龛两侧的拱端之下,起到承托整个龛额的作用。束帛柱是北朝石窟中变化最多、分布最广的柱形,流行于北魏中期到晚期中原北方及河西走廊地区。②云冈石窟佛龛两侧束帛大多对称,有部分佛龛两侧呈现不对称形式,如云冈石窟第12窟主室东壁上层北龛的两侧柱头,一侧为莲花柱头,一侧为束帛柱头,龛柱高低位置不同,可能为工匠误刻,但也直观地反映出莲花与束帛在柱头上的使用内涵与装饰意义相同或近似。也有如云冈石窟第16窟南壁东部下层龛所雕刻的相邻两个佛龛的拱端共用一个束帛柱分隔呈二方连续排列的情况,但一侧尾端的佛龛却出现同一佛龛一侧拱端与邻近龛共用束帛柱、一侧单独使用一个束帛柱的情况,这可能与石窟先粗后细的雕凿工序有关。石窟雕造过程中,局部的空间配置和题材转变的衔接不够流畅,导致佛龛两侧龛柱出现了不对称的样式,也从侧面反映了束帛这一形象在石窟装饰中的灵活运用以及工匠在面对实际雕刻情况时的主观能动性以及创造力。

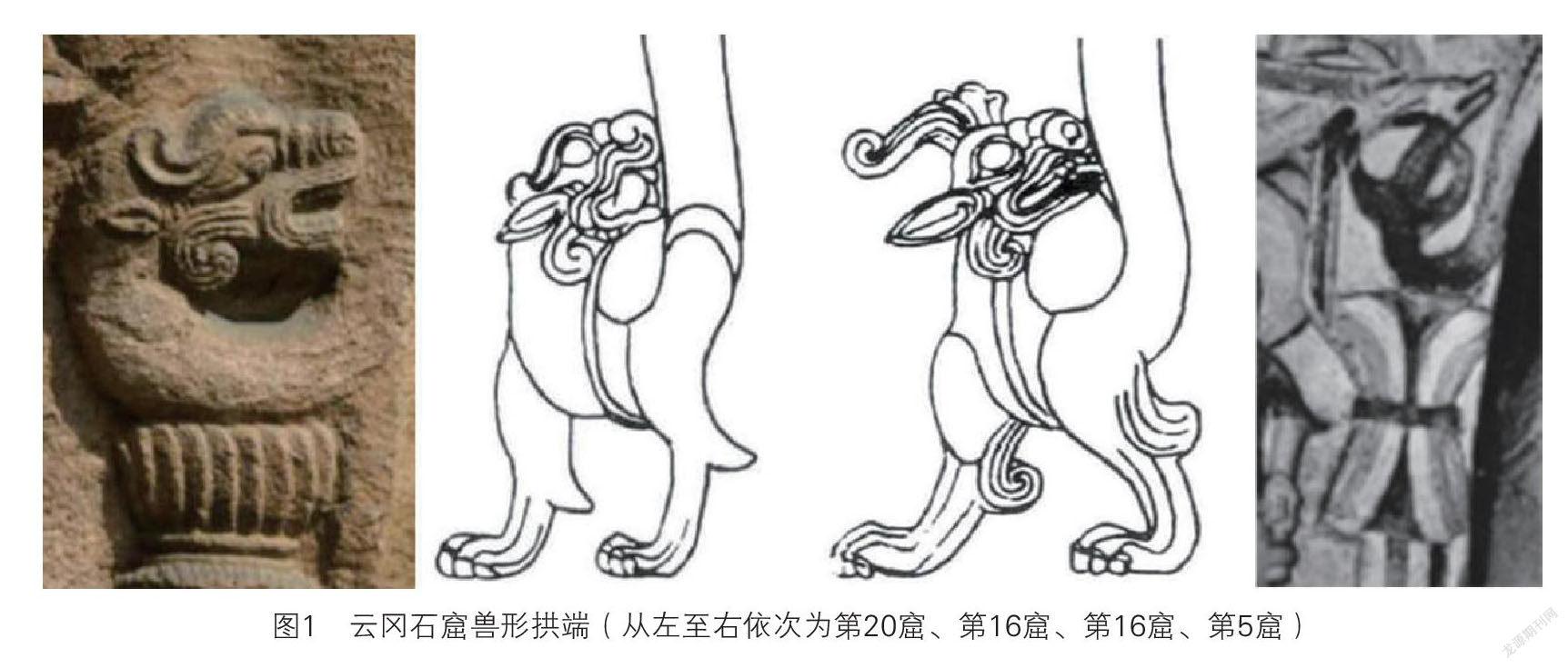

束帛柱之上,佛龛拱梁的尾端一般作为重点刻画的对象,云冈石窟圆拱龛的拱端常被雕刻成涡卷状、狮形、龙形以及金翅鸟的形象等。涡卷状拱端出现较少且时代较早,形式也较为单一,造型多为向外翻卷。狮形拱端主要流行于云冈石窟中,表现为两只狮身与拱梁相连的狮子背对背、回首对望。云冈石窟第一期的石窟中,狮形拱端大多仅表现出狮子的头部,圆眼,小耳,颌下有弯卷状的须毛,如第20窟东胁佛上方二佛并坐龛拱端。第一期晚些时候逐渐开始雕刻出狮子的前腿,如云冈石窟第16窟南壁中央中龛拱端反顾的狮子,呈站立状或屈肢状。早期的前肢刻画一般较为粗短,在之后的雕刻中不断注意到比例的关系,肌肉感明显并且比例匀称。云冈石窟第二期、第三期主要流行昂首站立的狮子姿态。龙形拱端在云冈石窟中的雕刻手法与狮形拱端相似,早期在狮子头上雕刻长角,龙身与拱梁相连,表现为二龙反顾,呈站立姿态,如云冈石窟第16窟南壁西龛龙形拱端。还有部分龙形拱端表现为蛇形龙,双爪扬起,作腾飞姿态。云冈石窟常见二龙反顾立于束帛柱上的形式,龙形龛梁拱端也影响了中原北方的一些地区,如河西走廊以及洛阳等地。拱端狮形前肢从无到有,再到长角,并逐渐出现腾飞的龙形,为我们呈现出了清晰的发展演变序列(图1)。

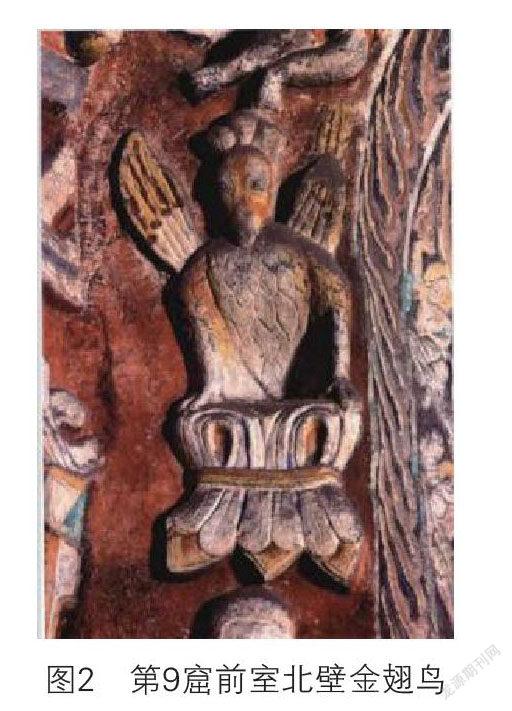

二狮反顾、二龙反顾形象常作为佛龛装饰出现在圆拱佛龛的两端,狮子与龙在佛教中均有护法的含义,云冈石窟第二期石窟中还可见金翅鸟(图2)踩束帛柱上,金翅鸟或正面,或回首,或相背站立,均为振翅欲飞的姿态。将这些护法形象装饰在佛龛拱端,不仅突出其在佛教中的护法作用,而且使佛龛装饰更加丰富多样。

狮子、龙与金翅鸟作为佛龛拱端装饰的常见护法形象,其下承托的台座在云冈石窟中的表现也十分多样。除束帛以外,还见有力士托举的方形台座、莲花座、束莲柱、涡卷傍柱等,甚至出现佛陀常用的坐具须弥座,如第9窟前室西壁相邻的两个圆拱龛龙形拱尾出现由力士托举的须弥座。云冈石窟第10窟前室北壁两侧的雕刻大致呈中轴线对称,明窗一侧佛龛拱端的金翅鸟踩覆莲,另一侧双狮反顾则踩束帛,可见作为佛龛拱端护法形象所踩的束帛、莲花座、方形台座以及须弥座等,被当时的工匠认定具有相同的功用和内涵,束帛柱也可能是由束帛台座演变为中国式样的柱头装饰。这些不同柱式、形态各异的台座的雕刻使云冈石窟的壁面装饰更加丰富,形式更加多样。

第二类束帛造型则是作为菩萨、弟子、梵志等造像的台座或站台来使用。束帛藤座,作为一种藤编坐具,有着清晰的发展脉络,随着佛教自犍陀罗—新疆—敦煌—云冈、关中、长安、邺城、青州等地区,并且在各传播地区表现出了各自的特征。①座上常见菩萨像,常见有半跏趺坐思惟菩萨、善跏趺坐菩萨和站立的供养菩萨三类,藤座表面阴刻线条表现布帛束藤的褶皱。云冈石窟第7窟后室南壁明窗两侧的供养菩萨所踩的束帛藤座在座上部表面雕刻一块平台,可能是用来与坐姿菩萨所坐坐具进行区分,部分较小佛龛内的胁侍菩萨所踩束帛台座则将平台省略。除此以外,云冈石窟中还有少量表现比丘、供养天人、阿私陀、鬼子母与半支迦、鹿头梵志、婆薮仙、老人坐于束帛藤座之上。

综上所述,束帛造型在云冈石窟中的配置可见于圆拱龛柱头、菩萨坐具以及立姿菩萨的站台三种位置。出现在柱头的束帛为承载拱端护法的台座,与立姿菩萨所站的束帛台座可能具有同样的作用,亦成为与莲花台座内涵相同的新装饰体裁,但由于其所在位置的关系,实际上是充当柱头、龛柱的作用,与坐具这一功能还有一定的区别。菩萨坐束帛藤座这一雕刻题材,自犍陀罗佛教造像中就有出现,作为佛教坐具的一类,其源流也十分明晰。

2 云冈石窟中束帛造型的形制样式

云冈石窟束帛造型以浮雕加阴线刻的方式雕凿,部分加施彩绘。本文依据所搜集的资料,按照束帛形制样式的不同,将其分为三类。

第一类多为束帛坐具,座面呈圆弧形凸起,布帛下垂至藤座底部散开,束腰部分明显,部分束带雕刻绳索的纹路,以阴刻线来表示布帛包裹藤座时所形成的捆束藤条的纹理,多表现为单束或双束向内弯曲翻折捆扎成拱形的样式,底端齐整,在下部还雕刻出波浪状的边沿表现布帛的质感。如云冈石窟第17窟太和十三年(489)造像上层龛两梢间思惟菩萨所坐的单束捆扎的束帛座,以及云冈石窟第7窟后室南壁明窗西壁的供养菩萨所踩的双束捆扎的束帛座(图3)。在云冈早期束帛藤座上覆盖有厚重的垫子,在立姿供养菩萨脚下的束帛座面还常见雕刻有平台,云冈石窟第二期的束帛座不仅雕刻精细,还在束帛立面加施彩绘或在束腰两侧装饰忍冬纹样,而粗糙者仅表现出束腰的造型,造型之上不见阴线刻或彩绘。这一类型还见于佛龛柱位置,云冈石窟第8窟主室东壁第四层的拱端龙形所踩束帛柱,束腰上部雕刻生动地展现了藤条捆束的效果。第8窟中的这件件束帛较为特殊,其上所乘并非方形台座,而是莲花台座,组合支撑整个龛额。虽然功能不同,但形制样式与束帛藤座完全一致,这种样式的束帛柱头在其他地区的石窟雕像或者壁画中较为少见。②

第二类束帛束腰上部圆鼓,下部则表现为束腰捆扎布帛所形成的堆叠下垂的三角形边角褶皱,褶皱清晰地表现了布帛的厚度、质感与体积感,给人跃然眼前的真实感与立体感,由此可见工匠雕刻技艺的超高水平。此类束帛样式如云冈石窟第18窟南壁佛龛束帛柱头,布帛表面光素,而云冈石窟第17窟明窗东壁二佛并坐龛柱头则用阴线刻画出束帛的布纹(图4)。

第三类束帛为以上两个类别的结合体,较之前两类样式逐渐平面化,并由此演变出新的样式。束腰上部与第一类束帛座形制相似,束帛上部平面逐渐平整,仍旧雕刻竖向平行的阴刻线,两侧表现藤条弯折的弧度。束腰下部布帛多表现为三个布帛边角捆扎下垂的样式,布帛褶皱为阴刻线或加彩绘的表现形式(图5),在敦煌以及龙门石窟中较为常见,还有下部直接表现为莲瓣的样式,呈覆瓣莲花状散开,以后逐渐被莲花柱所代替。有学者也将巴尔胡特栏楯浮雕中的莲座以及印度桑奇栏循浮雕中象所踩的束腰柱头与云冈石窟中供养菩萨足下的佛座相比较,将束帛座推测为莲花座的变样①,在某种程度上,莲花与束帛的使用也具有一定的共通性。

云冈石窟中的束帛造型形成了一定的定式,但依照雕刻的体量、独特的石质以及工匠的水平,有精粗之分,体量较小的束帛形象大多为概括性的雕刻,有的甚至仅雕出束腰的造型而不添加线刻或彩绘。

3 云冈石窟中束帛造型的美学风格

云冈石窟在北魏时期是汇聚东西方文化精华的典型,不仅具有域外文化样式的风格,还融合了浓郁的鲜卑民族的审美意识。云冈石窟以众多的佛龛构筑石窟内景,展现出重层制石窟佛龛配置。匠人们通过丰富的想象力和创新精神,将束帛这一形象的形制变化与位置布局合理调配,与其他花边纹样相组合,呈现出了丰富多样的装饰美感。

束帛造型的样式与克孜尔、敦煌地区传入的束帛藤座的演变形式极为相似,云冈石窟束帛造型不仅借鉴束帛藤座的坐具功用,还将束帛用来装饰佛龛柱头。除以上所总结的配置外,云冈石窟第11窟东壁盝形龛中交脚弥勒菩萨头冠中间圆盘中雕一坐佛坐束帛座,在第8、9、10窟中的菩萨宝冠中间莲花圆盘中则直接雕刻平面束帛图像装饰,似可看作为装饰纹样的一类。

在雕刻上,采用圆雕、浮雕加线刻的手法,在雕刻技艺与细节上,整体线条舒畅大方,简洁凝练,并且出现了更多的样式。云冈石窟中期雕饰绮丽,束帛造型除了延续早期的造型,在阴线雕刻出的宽带上,还有色彩对比强烈的彩绘,多为竖向条带状,束帛以及束腰的带子色彩区分鲜明清晰,布帛有赭红色、橘色、绿色、蓝色、黄色以及白色,同一束帛上多装饰两到三种颜色。云冈石窟早期的束帛造型风格与当时的造像及石窟整体风格相统一,以雕刻为主,较少出现彩绘,体现出刚健清新,雄浑凝重的装饰风格。在云冈石窟开凿的晚期,束帛造型的雕刻整体风格与早期和中期相比稍显逊色,但其作为坐具和一种新的柱头样式不断影响到青州、龙门以及北魏统治的其他地区。

4 结语

云冈石窟中的束帛造型受到新疆、敦煌等地束帛藤座的影响,一方面作为菩萨、比丘、弟子等佛教造像的坐具,另一方面又常见于圆拱龛的柱头,起到承托龛额、分割左右佛龛作用。束帛坐具的样式较为统一,柱头的束帛样式则富于变化,不仅吸收域外传入的藤座样式,还融入鲜卑民族獨特的审美风格,使得佛龛风格丰富多样。束帛这一造型作为云冈石窟建筑与装饰不可分割的一部分,也从侧面体现了不同民族文化的相互交流与融合。■