禁止重复诉讼制度的多元化规范

孙宇凝

(上海政法学院,上海 201701)

在前诉已经处于审理裁判状态或者在前诉已经作出确定裁判的条件下,民事诉讼当事人仍就同一事件向人民法院再次提起后诉,此时就产生了重复诉讼问题。如果不对该程序问题加以规制,很难保障正当程序的运行乃至当事人之间实体利益的结果。在此背景下,我国2015年《民事诉讼法》司法解释对重复诉讼问题进行了初步规制,包括重复诉讼的时间范围、识别标准以及处理措施等内容。但是禁止重复诉讼与其相关原则或概念在理论和实务中长期存在混同现象,加之司法实践中对具体案件识别重复诉讼的复杂性,导致重复诉讼的规制变得愈发困难。

一、禁止重复诉讼的制度意旨

对禁止重复诉讼及其相关概念进行厘清,首先需要明确该项司法制度背后的制度意旨,此为制度设计的重要考量依据以及具体适用该制度的出发点和落脚点。从共性上来看,各国普遍设立禁止重复诉讼制度,主要在于满足对诉讼经济程序法理念的考量以及维护统一稳定的司法秩序,但以赋予当事人充分之程序保障为必要前提。

(一)诉讼经济的考量

在公益层面上,禁止重复诉讼无疑减轻了司法机关不必要的案件负担,有利于从制度层面完成司法资源的有效分配,实现司法资源利用效率的最大化。从私益角度来看,在纠纷一次性解决的指导思想下,禁止重复诉讼也促使当事人珍惜司法资源,尽可能通过同一诉讼程序彻底解决同一纷争。法谚云:“任何人不得因同一案件受两次侵扰。”禁止重复诉讼可以规避当事人承担不必要的诉累,从规范诉讼行为层面避免被告一方承担两次应诉风险。

(二)维护司法秩序的安定性

犹如“人不可能两次踏进同一条河流”一般,当事人和法院无法经历前后完全相同的两诉。如果允许就同一纠纷存在两个以上的诉,前后两诉虽针对同一纠纷,但当事人之间的证据提供、防御抗辩以及法院的审理裁判都无法完全相同,势必产生法院矛盾判决的风险,从而影响民事判决的确定性和安定性,损害司法权威。禁止重复诉讼可以从源头层面禁止后诉,避免产生矛盾裁判,保障判决的既判力,维护司法秩序的安定性。

(三)正当程序的保障

从“诉权消耗理论”层面分析,提起诉讼并经审判是对诉权的使用与消耗。该理论的具体内容包括两个方面:其一为形式消耗,诉权的行使启动了诉讼程序并形成诉讼系属,使诉讼请求处于法院的审理裁判之中;其二为实质消耗,诉讼系属中当事人的处分权和辩论权已经得到充分保障而导致诉权丧失,即禁止后诉而产生的重复诉讼。该理论的核心可以总结为,当事人是否因诉讼的提起使具体事项处于法院审判的状态,以及当事人在审判中是否充分行使处分权和辩论权决定了当事人是否消耗了诉权。禁止重复诉讼的核心在于只允许当事人对同一案件就同一诉讼标的进行一次诉讼系属。如果诉权耗尽,当事人的程序权利已经得到充分保障,则不允许就同一事项再行诉讼,这也反映了当事人主义诉讼模式下司法机关在诉讼系属中充分保障当事人的正当程序权利。

二、一事不再理与既判力

一事不再理的历史可以追溯至古罗马法时代,基于诉权消耗理论与认诉合意制度产生。但是随着国家权力的扩张,一事不再理制度逐渐脱离诉权消耗理论,而将重点转向既判力理论,即强调生效裁判的既决作用,由此作为一种规范效果的一事不再理具有两种基本规则的作用,即确定判决的既判力和禁止重复诉讼的制度规范[1]。而后一事不再理发展为一项原则,成为各国民事诉讼及刑事诉讼之相关制度中普遍的指导思想。

相比一事不再理的规范和原则效果,既判力强调经过法院正当程序审理,作出确定判决且不得上诉时即对法院和当事人产生强制性通用力。此时,确定判决产生的既判力具有消极与积极两方面的效果。消极效果强调不作为效果,要求当事人“禁止反复起诉”,当事人不得就已作裁判确定的内容再行争议,法院不得就同一诉讼标的再行审理。积极效果强调实体与程序上的拘束力效果,实体上,法院的终局判决确定了原告与被告之间争议的实体权利;程序上,法院“禁止矛盾裁判”,任何裁判不得与该确定判决内容相抵触,当事人也不得就确定判决的既判事项提出相异主张。

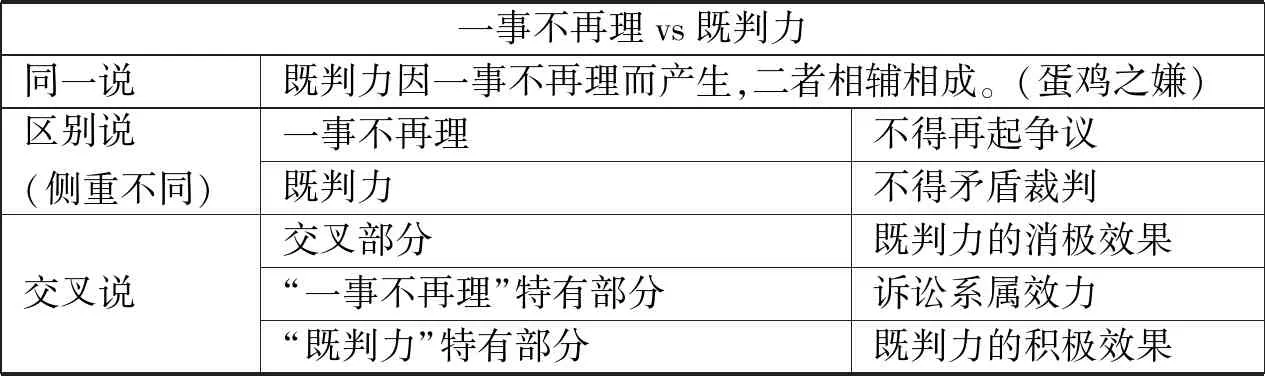

一事不再理和既判力两者之间的关系较为复杂,学术界存在学说纷争。有学者主张同一说,例如日本学者普遍认为一事不再理是既判力作用的结果,强调既判力作用。因为一事不再理的要求就是禁止法院就同一既判事项反复审理从而防止矛盾裁判,裁判应当以一次为限,尊重判决的既判力。三月章教授认为既判力是一事不再理指导理念的表现,是一事不再理裁判指导下生成的制度规范。张卫平教授评价此说有“蛋鸡悖论”之嫌。另外也有学者主张区别说,兼子一和竹下守夫认为,既判力理论更强调其积极作用,尤其禁止法院作出矛盾裁判,一方面体现为法院应以前诉确定判决对诉讼标的之判断为基础来处理后诉,另一方面体现为若后诉判决与前诉确定判决相矛盾,则成为对后诉判决的再审理由[2]222。一事不再理更强调法院不得就同一事件再为审理或当事人不得就同一事件再起争议,更强调既判力的消极效果。还有学者主张交叉说,认为一事不再理的效力包括诉讼系属效力和既判力消极效果两方面,其中诉讼系属效力是一事不再理所特有的内容,而既判力的积极效果是既判力本身具备而一事不再理不具备的效果。总结来讲,二者的交叉部分为既判力的消极效果,都强调当事人和法院不得反复诉讼,一事不再理的诉讼系属效力不为既判力所包含,既判力的积极效果也正是一事不再理所没有的,总结如表1所示。

表1 一事不再理与既判力的关系

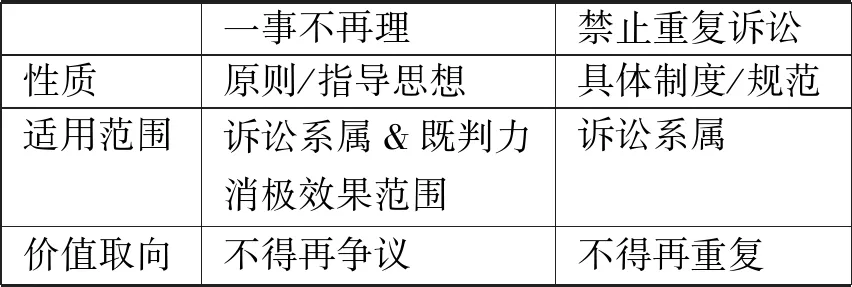

三、禁止重复诉讼与一事不再理

一事不再理相比禁止重复诉讼的内涵更大,但在具体案件的适用价值上有限。在禁止重复诉讼立法之前,我国理论界尚未对其进行较为全面细致的研究和探讨,实务中经常将其与一事不再理混同使用,虽然二者在形成发展的过程中存在密切联系,但有必要在多维度中将二者区别加以考察(见表2)。

表2 禁止重复诉讼与一事不再理的区别

其一,性质上的考察。一事不再理更多作为一种原则或者指导思想,而非具体制度具有较强的诉讼行为规范作用;禁止重复诉讼作为一项法律规范,有其明确的制度趣旨和具体的适用规则。其二,适用范围上的考察。一事不再理既包括诉讼系属中的重复诉讼,也包括既判力消极效力的范围;而禁止重复诉讼的范围应更准确地限制在诉讼系属的范围内。所以一事不再理的规范对象及概念外延更为广泛。其三,价值取向上的考察。虽然两者在起源上都追求诉讼经济理念、避免矛盾裁判以维护司法权威,但是二者在价值功能方面的偏重并不相同。一事不再理更侧重于不得再起争议,以避免矛盾判决;禁止重复诉讼更侧重于约束当事人正当行使诉权,不得重复行使诉权,考量诉讼经济和司法资源的合理利用。

由于一事不再理强调既判力的消极作用,以及“一事”概念外延的模糊性,诉讼系属和既判力概念以及纠纷一次性解决的指导思想已经吸收了一事不再理的合理内核。后来德国和日本逐渐舍弃一事不再理概念,立法上确立起诉讼系属概念。例如德国在舍弃一事不再理的过程中逐步发展了“诉讼系属抗辩”和“既判力抗辩”。

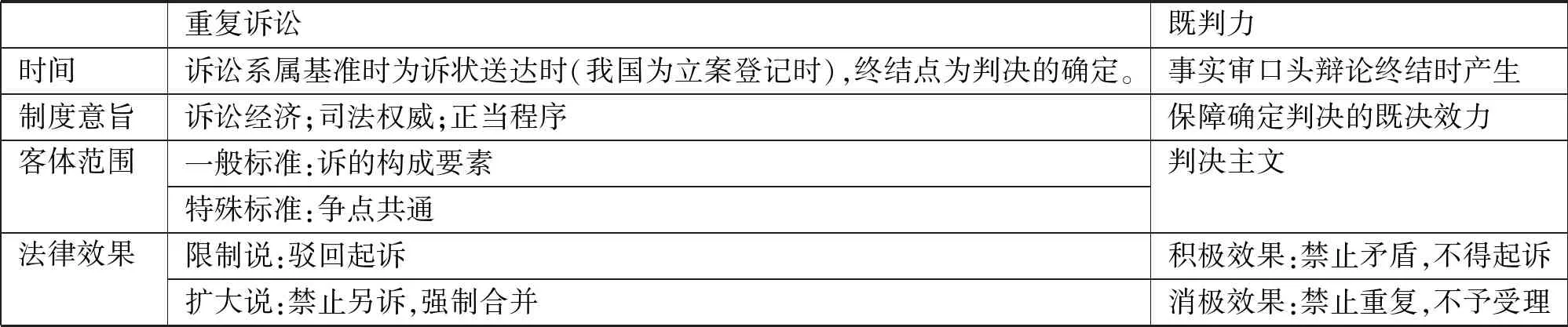

四、禁止重复诉讼与既判力

禁止重复诉讼与既判力虽然在规避同一案件重复诉讼这一目的上不谋而合,但是对两者不可等同视之。如前讨论,重复诉讼应区别于既判力限定在诉讼系属中讨论,在此条件下重复诉讼与既判力二者最显著的区别在于时间范围上,确定判决作出之后的重复诉讼应由既判力进行规制,而诉讼系属中发生的重复诉讼应由禁止重复诉讼规定进行规制。另外,在制度意旨、作用、争点等方面二者也具有诸多不同,总结如表3所示。

表3 重复诉讼既判力的区别

五、域外立法考察下对我国禁止重复诉讼的反思

(一)域外重复诉讼立法及其识别标准

德国《民事诉讼法》第261条第1项和第2项规定了诉讼系属概念:“诉讼案件起诉后即发生诉讼系属。在诉讼进行中才提起的请求,如该请求是于言词辩论中提起的,也即发生诉讼系属。”第3项规定了诉讼系属的效力:“当事人双方在诉讼系属期间不得使该案另行发生系属关系”,即禁止重复系属,但是关于重复系属的识别要素并未作具体规定。德国理论上通说为“二要素说”,即形成诉讼系属的主观和客观方面,包括识别当事人和诉讼标的是否相同。

日本《民事诉讼法》第142条规定:“当事人不得就系属法院的案件重复诉讼。”这是日本对德国法的移植,但是在识别标准上意见不一、学说林立。兼子一认同德国当事人和诉讼标的相同的“二要素说”,此为日本通说。但是,三月章教授认为诉讼标的要素的同一本质上包含了当事人同一,判断重复诉讼时“诉讼标的”同一即可[3]117。高桥宏志等代表人物在“二要素说”的基础上发展了“三要素说”,认为判断是否构成重复诉讼应当满足以下三个条件:当事人同一、诉讼标的同一以及主要争点共通,增加了“争点共通”要素。可见,日本主要从诉的构成要素层面判断识别重复诉讼,但也有较多新的观点主张考虑在禁止重复诉讼的制度意旨等方面识别重复诉讼[4]。

我国台湾省《民事诉讼法》第253条规定:“当事人就已起诉之事件,于诉讼系属中,不得更行起诉。”由此可见,台湾省强调在诉讼系属中规范重复诉讼,但是对于条文中“已起诉事件”与“更行起诉”之间的同一性未形成明确的识别标准,主要也是通过“二要素说”进行规制。

可以看出,以德国法为典型,大陆法系国家普遍在立法层面已经确立了诉讼系属概念,注重在诉讼系属中规制重复诉讼。另外,在对重复诉讼的识别标准层面,规定并不统一,但普遍以大陆法系的“二要素说”为识别基础。

(二)我国关于重复诉讼的立法发展

我国禁止重复诉讼的立法发展经历了一个缓慢的过程,从1982年《民事诉讼法》出台,概括规定了生效裁判案件的一事不再审,到2015年《民事诉讼法》司法解释增加了包含诉讼系属范围的禁止重复诉讼制度。1982年《民事诉讼法》第84条第3项规定:“对判决、裁定已经发生法律效力的案件,当事人又起诉的,告知原告按申诉处理。”概括规定了一事不再理和既判力,案件范围仅局限于确定的判决和裁定;1991年《民事诉讼法》第111条第5项增加了“准许撤诉”但书内容,允许针对人民法院准许撤诉的裁定再次起诉;2012年《民事诉讼法》第124条第5项将客体范围扩大到“调解书”;2015年《民事诉讼法》司法解释第247条第1款填补了重复诉讼识别标准立法上的空白,首次出现“在诉讼过程中”禁止重复诉讼的情形,从当事人、诉讼标的、诉讼请求及后诉的诉讼请求实质上从否定前诉裁判结果三个要素层面识别重复诉讼。

通过总结关于重复诉讼的立法发展脉络可以发现,2015 年《民事诉讼法》司法解释的出台是一个重要转折点。解释出台之前,我国《民事诉讼法》禁止重复起诉的意旨在于维护生效裁判的既判力,没有重复诉讼具体的识别标准,司法实践中法官多以朴素的一事不再理的指导理念进行识别,识别标准不统一,导致类似案件的不同处理。解释的出台在立法层面确定和丰富了重复诉讼制度的内容,亮点在于明确了重复起诉的三项识别要素,增加了对诉讼过程中再次起诉可能构成重复起诉的规定,为诉讼系属概念的发展奠定了基础。但是,由于缺乏重复诉讼相关理论的支撑以及解释的规定不够系统与细化,导致理论和实践中关于重复诉讼的识别仍然存在诸多局限,下文将进行详述。

(三)域外立法例下反思我国禁止重复诉讼的局限

第一,相比较大陆法系其他国家,我国对重复诉讼的立法时间较晚。原因在于我国民事诉讼司法实务中始终延承一事不再理的概括适用,另外一个原因在于现阶段包括既判力、争点效等在内的与重复诉讼相关的理论发展尚不成熟。

第二,立法上未明确采用“诉讼系属”概念。虽然采用“诉讼过程中”概念,但“诉讼过程”仍是一个没有明确内涵、较为模糊不清的概念。这从侧面也反映出立法者忽略了大陆法系“诉讼系属”独特的概念内涵。诉讼系属是因诉讼的提起,使得诉讼上的请求处于法官审判中的一种状态。相比“诉讼过程中”这一倾向于时间范围上的概念,强调诉讼状态和法律后果的“诉讼系属”概念在内容上更为丰富和立体,也更为准确。

第三,对“诉讼过程中”和“裁判生效后”的两类重复诉讼行为未作明确区分,而作同质化处理。正是由于我国尚未重视诉讼系属概念,《民事诉讼法》及司法解释也并未对既判力问题作具体规定,关于既判力的个别条文充其量是作为笼统的规定[5],所以不同于大陆法系国家关于规制重复诉讼的立法例侧重于在诉讼系属内禁止重复诉讼,另由既判力来规制裁判生效后的重复诉讼,我国立法却将这两个不同类型的重复诉讼行为在同一条文中统一打包纳入禁止重复诉讼的规制中。一方面,这将限制重复诉讼在诉讼系属内的规范作用;另一方面,这种打包处理的方法,在某种程度上也阻碍了既判力理论的发展[6]。

第四,识别标准“三同说”具有局限性。虽然《民事诉讼法》司法解释“三同说”的出现,使司法实践摆脱了对于识别重复诉讼无法可依的困扰,列举出重复诉讼的三项识别标准,但是对于该三项识别要素具体如何认定并未作更多解释。尤其是如何识别核心要素“诉讼标的”,法律并未作任何规定。司法实践层面,普遍持旧实体法说,多以民事法律关系是否同一作为判断诉讼标的的标准,但也不排除法院就个案采其他诉讼标的理论。在采诉讼法说的情况下,“诉讼标的”会与“诉讼请求”出现交叉问题,容易产生“三同说”实则为“二同说”的现实问题。

第五,单一的规制措施,仅包括裁定不予受理或驳回后诉,对于诉的合并或诉的追加的适用空间较小。不同于英美法系存在强制反诉的规定,以及大陆法系国家由法院释明促使当事人诉之变更合并,或者适用强制合并而导致后诉失权,我国很少存在诉的变更和追加等程序选择的适用空间。而单一的规制措施处理不当,会导致相同事实或相同法律关系的纠纷启动多次诉讼程序而产生矛盾裁判等消极后果。

六、多元化规范禁止重复诉讼制度

(一)区分禁止重复诉讼与既判力的作用

全面禁止重复诉讼这一行为,应对重复诉讼的类型以及对应的规制方法予以明确。确定判决作出之后的重复诉讼应由既判力理论加以规制,而诉讼系属中发生的重复诉讼由禁止重复诉讼制度进行规制。张卫平教授也主张应限定于诉讼系属层面讨论禁止重复诉讼,另在前诉已有确定判决的情况下,前诉与后诉的关系应归入既判力所研究的问题。由于概念文字上的局限,也有较为绝对的观点认为,宜将诉讼系属中的“禁止重复诉讼”称为“禁止重复诉讼系属”,以区别于禁止确定判决作出之后的重复诉讼。这些观点具有可取之处,让我们反思广义上重复诉讼的外延包括诉讼系属和确定判决后两个时间范围。

本文也支持立法上将二者进行区分。其一,确立诉讼系属概念,在诉讼系属层面禁止重复诉讼,关于诉讼系属的起止时间应结合我国的司法实践,诉讼系属的发生不应照搬德国的诉状送达说,更合理的做法是应提前至立案登记这一时间点作为起始点,直至法院作出确定裁判或诉讼终结作为结束点。其二,把裁判生效后产生的既判力效果在其他条款中另行规制,而非统一规定在同一条款中。我国关于既判力的讨论在理论上较为丰富,但是与司法解释出台前的重复诉讼一样缺乏立法上的具体规定,宜在既判力理论发展成熟之际对其进行较为详细的配套立法,建议将此与《民事诉讼法》司法解释第248条进行合并规定。由此,诉讼系属中的重复诉讼与裁判确定后的重复诉讼之间相互衔接,全方位禁止重复诉讼这一行为,以真正实现其制度趣旨。

(二)合理识别诉讼标的

我国立法上对于重复诉讼的识别要素采“三同说”,即后诉与前诉的当事人、诉讼标的和诉讼请求全部相同时构成重复诉讼。本文并非重点讨论如何识别司法解释中“三同说”的各项要素。但是,对于“诉讼标的”这一重要识别要素,我国司法实践应当对旧实体法说主张的“争议法律关系说”进行合理修正,参考德国和日本的“二同说”,更加注重当事人针对争议事实的具体诉讼请求,将“诉讼请求”看作“诉讼标的”的具体化,这更加符合诉讼标的作为当事人之间的争议对象和法院的审判对象之结合,有助于贯彻处分原则和辩论原则[7]35。

(三)引入“争点共通”理论

大陆法系国家尤其是日本对争点效的研究较为深入,其将“争点共通”作为识别重复诉讼的一项考察要素。当法院对前诉中足以影响判决结果的主要争点给予当事人充分的程序保障并进行实质的审理和判断后,不允许当事人以此判断作为先决问题对该纠纷再行争议。由于当事人之间争议的主要事项并不会完全在判决主文中体现,而诉讼标的也并不能涵盖争议事项的全部,此时争点效的关键在于对前诉既判力遮断效不及的范围内作为一项识别标准防止重复诉讼。实践中前后两诉之间可能形成重复诉讼的情形多种多样,“争点共通”的争点效理论对于补充禁止重复诉讼制度起着重要的辅助作用,有必要对争点效理论的适用进行本土化借鉴研究。

(四)法院促使诉的合并

日本《民事诉讼法》第142条实际规定了两种不得重复起诉的情形:一是单纯的禁止后诉;二是禁止另行起诉,法院依职权将后诉合并于前诉之中或者促使当事人主动在前诉内提起诉的变更或追加。基于避免矛盾裁判和对纠纷一次性解决的追求,当两诉在事实或法律关系上存在一定程度的重合或牵连关系,在广义重复诉讼角度下,将后诉纳入前诉合并审理。

在台湾省,后诉一般因台湾《民事诉讼法》第253条“后诉欠缺诉之利益”被法院驳回。但是在“部分请求”情形下,为了保护被告的程序利益,避免同一纠纷陷入多次诉讼以及对于公益上诉讼经济的考量,法院尽量促使原告将后诉的余额请求合并于前诉中统一审理裁判。首先,基于两诉关联以及部分诉讼请求的不同,法官应当先行释明原告享有以下选择权:一是撤回后诉,在前诉中为诉的追加或扩张声明;二是请求法院将后诉合并于前诉进行辩论和审判。其次,法官释明后若原告不主动选择,坚持就部分余额请求进行后诉的,导致诉权滥用而后诉失权的后果,法院可以“后诉欠缺诉之利益”为由予以驳回。相辅助的制度还有审判长的“晓谕义务”,即台湾《民事诉讼法》第199条之一规定当事人主张数项法律关系,但是主张不明或不足者,审判长应晓谕其叙明或补充。

日本、德国和我国台湾省关于重复诉讼的具体处理措施比较多元,且法官享有一定的释明权。但是,在判定法官是享有释明权还是承担释明义务的问题上,考虑到禁止重复诉讼制度的趣旨,法院的释明更多为一种释明义务。我国立法上可参考这一做法,在保持法官的中立地位和尊重当事人处分权前提下,充分发挥法官的释明义务作用,主要针对程序性权利和法律观点而非对事实问题进行谨慎释明,依职权促使诉的合并或者当事人进行诉的追加。

七、结语

重复诉讼问题涉及诉讼经济、法院的司法权威以及当事人的正当权利,禁止重复诉讼制度无疑是民事诉讼中一项重要制度。本文在分析重复诉讼法理依据的基础上,明确了禁止重复诉讼制度的制度趣旨,但是重复诉讼与相关概念的混同也阻碍了禁止重复诉讼制度的发展,厘清相关概念之间的关系有助于各概念和制度之间的衔接与发展。由于禁止重复诉讼相关理论的贫乏以及各理论之间的衔接断裂,以至于在司法实践中单靠一个充满局限性的司法解释条文,无法真正完成该制度的趣旨。多元化完善与规范禁止重复诉讼制度,从根本上讲还需要完善各项诉的制度以及相关诉的理论基础。